みなさん、こんにちは。

大垣中央病院の理学療法士 安藤と申します。

私は業務の中で訪問リハビリテーションに携わらせてもらう機会が多いため、それに関することを述べたいと思います。

当院の訪問リハビリテーションを2024年に利用された方は合計で98名でした。多くの方に利用してもらったのだなあと改めて思いました。

当院の訪問リハビリテーションをどこかで耳にされ、お問い合わせをもらうことがときどきあります。

お問い合わせに対する返答はその都度させてもらっておりますが、いつでも閲覧できるブログを活用することもお問い合わせにお答えする一つだと思いました。

そこで、今回のブログは当院の訪問リハビリテーションを利用するまでの流れについて紹介したいと思います。

以前、当院の訪問リハビリテーションについてこのブログで述べさせてもらいました(参照:訪問リハビリテーションについて(2023年10月10日掲載))。

そのときは、当院の訪問リハビリテーションを利用するまでの流れについて説明することは省きましたが、この場を借りまして改めて説明させてください。

当院は、介護保険での訪問リハビリテーションになるため、介護認定を受けていない方は、まず介護保険の申請手続きを行う必要があります。(医療保険では提供していません。)

以下に、介護保険認定の手続きの流れと、訪問リハビリテーションの利用を希望するタイミングを順を追って説明します。

1. 介護保険の申請

介護保険のサービスを利用するためには、まずお住まいの市区町村の介護保険担当窓口(大垣市であれば健康福祉部健康福祉課など)に申請を行います。

- 申請できる人:

- 65歳以上の方(第1号被保険者)

- 40歳から64歳で、特定疾病が原因で介護や支援が必要になった方(第2号被保険者)

- 介護保険制度における特定疾病(16種類)

がん(末期)/関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症(ALS)/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、およびパーキンソン病/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症(ウェルナー症候群など)/多系統萎縮症/糖尿病の三大合併症(糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、および糖尿病性網膜症)/脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患(COPD)(肺気腫、慢性気管支炎など)/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

- 申請に必要なもの:

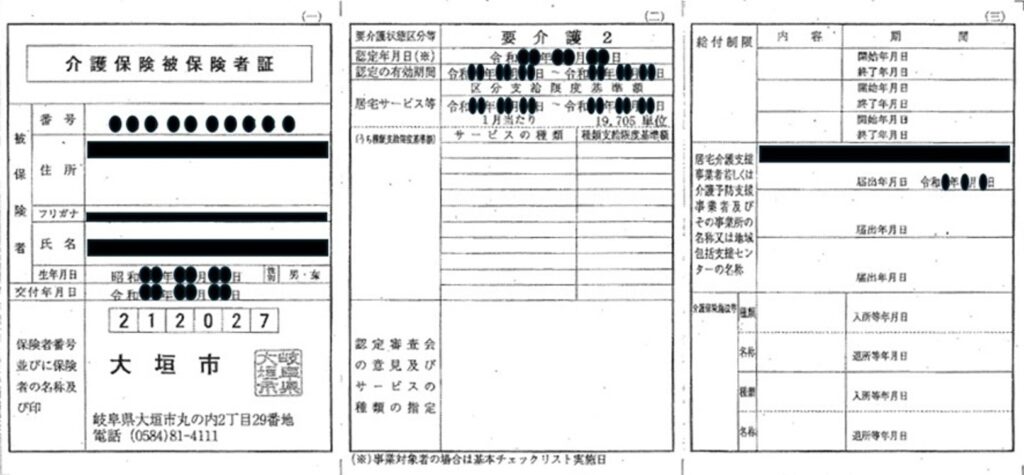

- 介護保険被保険者証

- 身元確認書類(運転免許証など)

- 主治医の氏名、医療機関名、所在地がわかるもの

2. 認定調査と主治医意見書

申請後、市区町村の担当者による訪問調査と、主治医による意見書の作成が行われます。

- 認定調査:

- 市区町村の調査員がご自宅を訪問し、本人の心身の状態や、日々の生活状況について聞き取りを行います。

- 主治医意見書:

- 市区町村から主治医に依頼され、本人の病歴や身体状況、医療的な視点からみた介護の必要性などについて意見書が作成されます。

3. 介護認定審査会による判定

訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、介護の専門家で構成される「介護認定審査会」が、介護の必要度(要介護度)を判定します。

- 結果:

- 非該当: 介護保険サービスは利用できません。

- 要支援1、2: 「介護予防サービス」の対象となります。(介護予防訪問リハビリテーション)

- 要介護1~5: 「介護サービス」の対象となります。(訪問リハビリテーション)

4. ケアプランの作成

介護認定の結果が「要支援」または「要介護」となった場合、ケアプランを作成します。

- 要支援者: 地域包括支援センターの職員が担当します。

- 要介護者: ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)を選び、担当のケアマネジャーが作成します。

ケアプランは、本人の希望や身体状況、生活環境に合わせて、どのような介護サービスを、どのくらい利用するかを具体的に定めた計画書です。

この段階で、「訪問リハビリテーション」や「介護予防訪問リハビリテーション」の利用を希望することを伝え、ケアプランに組み込んでもらいます。

5. サービスの利用開始

ケアプランが完成したら、サービスを提供する事業所と契約を結び、訪問リハビリテーションの利用が始まります。

【注意点】

- 申請から認定までの期間: 介護保険の申請から認定までは、原則として30日以内とされていますが、調査や意見書の状況により日数がかかる場合があります。

手続きの全体像:

- 相談・情報収集: 市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターおよび居宅介護支援事業所に相談

- 介護保険の申請: 市区町村の窓口で申請

- 認定調査・主治医意見書: 調査員と主治医がそれぞれ調査・意見書を作成

- 介護認定審査会: 要介護度を判定(要支援・要介護・非該当)

- ケアプラン作成: 担当者と相談してケアプランを作成

- サービス利用開始: 事業所と契約し、リハビリテーション開始

この流れを理解し、まずは市区町村の窓口に相談することが、最初の一歩となります。

なお、大垣市では介護認定を受けていない方でも訪問リハビリテーションを利用する方法があります。当院はまだ運用を検討中の制度になりますが、紹介させてもらいます。

【訪問型サービスCの利用】

- 大垣市は「リエイブルメント」を実施しています。高齢者が病気やケガなどで一時的に生活能力が低下した際に、元の生活に戻ることを目的とした支援プログラムです。その目的を達成するための具体的なサービス内容(プログラム)の一つとして訪問型サービスCがあります。

- 相談窓口: 地域包括支援センターになります。

- 対象者: 介護保険の要支援者や、日常生活に不安を感じ始めた方が主な対象となります。

- 期間: 多くの場合、3ヶ月程度の期間限定サービスとして提供されます。これにより、サービスへの依存を避け、自立を促します。

以上で当院の訪問リハビリテーションを利用するまでの流れについての紹介は終わりになります。長文にお付き合いくださりありがとうございました。

当院の訪問リハビリテーションを利用されたい方は、お気軽にお問い合わせください。

住所:岐阜県大垣市見取町4丁目2番地

電話:0584-81-1388(リハビリテーション科 直通)