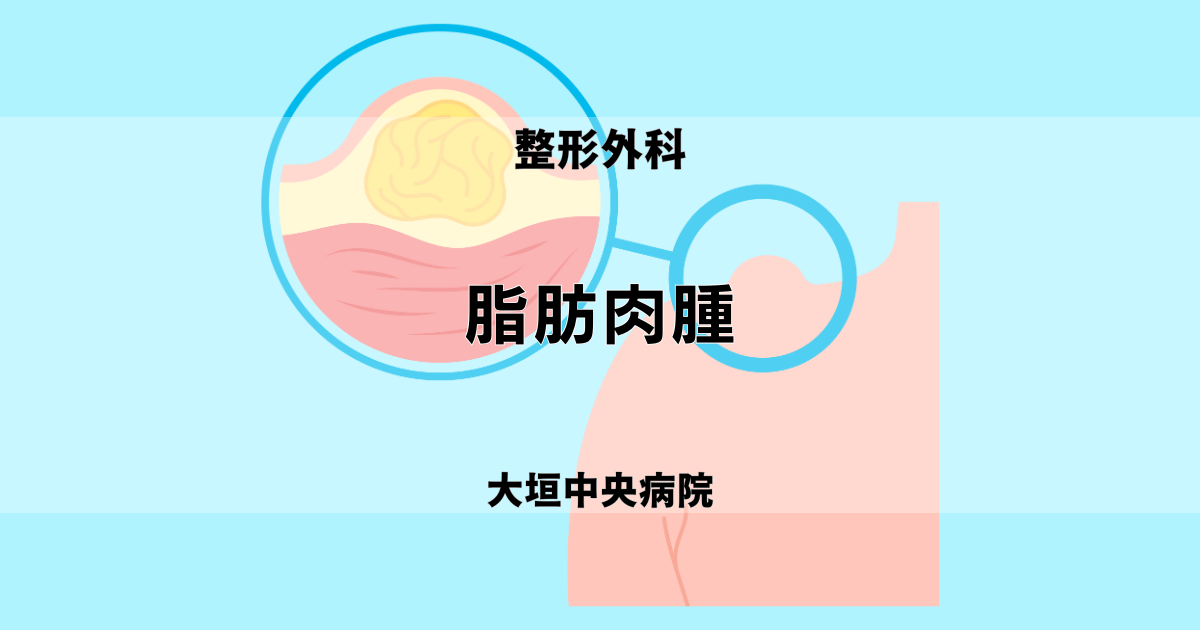

脂肪肉腫(Liposarcoma)とは、脂肪細胞が異常増殖を起こすことで発生する悪性軟部腫瘍の一種です。

骨や筋肉、神経などの軟部組織にできる腫瘍で、身体のさまざまな部位に生じます(とくに四肢や後腹膜)。

一般的にはしこりや腫れなどの自覚症状があらわれますが、痛みを伴わないケースも少なくありません。

脂肪肉腫は希少がんであり、その希少性や多様性ゆえに診断が難しく、誤診や診断遅れが生じやすい腫瘍でもあります。

この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)

日本整形外科学会認定専門医

医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師

2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。

脂肪肉腫の病型

脂肪肉腫にはいくつかの病型があり、腫瘍の細胞増殖の仕方や組織像によって分類されます。

| 病型名 | 悪性度 | 特徴 | 好発部位 |

|---|---|---|---|

| 高分化型 | 低 | 比較的ゆっくり増大 | 四肢、後腹膜など |

| 粘液型 | 中 | 粘液様の物質が多く、転移リスクあり | 四肢深部、筋肉内 |

| 多形型 | 高 | 多彩な形態の細胞が急速増殖 | 四肢、体幹など |

| 脱分化型 | 高 | 高分化型から悪性度が上がったもの | 後腹膜や再発部位など |

高分化型脂肪肉腫(WDLS)

高分化型脂肪肉腫は、成熟した脂肪細胞に比較的似た性質を持つタイプです。最も発生頻度が高く、悪性度は低い部類に入り、進行速度も緩やかな傾向があります。

最初は痛みを感じにくく、周囲組織を圧迫しながら徐々に大きくなる場合も多いです。

また、十分な切除ができれば局所制御が可能なため「肉腫」と呼ばないケースも少なくありません。ほとんど転移能を持ちませんが、後述の脱分化型に進行する可能性もあります。

粘液型脂肪肉腫(MLS)

粘液型脂肪肉腫は、粘液様の物質を多く含む腫瘍細胞が特徴で、四肢や筋肉内に多く発生します。比較的若年に発生する点がほかのタイプと異なり、中間悪性度です。

組織学的にはさまざまな形態を示し、転移リスクも考えられるタイプです。

初期段階では腫れや軽い痛みを訴える人も多く、ほかのタイプと異なり化学療法や放射線療法が効きやすいことが報告されています。

多形型脂肪肉腫

多形型脂肪肉腫は、形態的に多様な細胞を含む悪性度が高い、最も稀なタイプです。急速に増殖する場合があり、周囲組織に浸潤していくリスクもあります。

発症部位によっては神経や血管などを巻き込んで症状を引き起こすおそれがあります。

治療成績は軟部肉腫のなかでも不良で、局所療法とともに全身療法も積極的に考慮します。

脱分化型脂肪肉腫(DDLS)

分化型から一部が高悪性度の肉腫成分へと脱分化して生じる亜型で、全脂肪肉腫の約20%を占めます。中高年に多く、後腹膜に発生しやすい傾向があります。

高分化成分と脱分化多形肉腫様の高悪性度成分が混在し、局所再発率や転移率が高い侵攻的な腫瘍です。

とくに後腹膜のDDLSでは、術後3年で80%以上が再発するとの報告もあり、長期生存のために何度も手術を繰り返す必要に迫られる場合があります。

脂肪肉腫の症状

脂肪肉腫の症状は発症部位によって異なるため、早期発見が遅れるケースもあります。

しこりや腫れ

脂肪肉腫の多くは、皮下や筋肉層で腫瘤を形成します。

初期はしこりとして触れる程度でも、痛みや熱感はほとんどなく、気づかないまま大きくなるケースも珍しくありません。

とくに後腹膜などの深部に生じた場合は、かなり大きくなるまで発見が遅れがちです。

神経圧迫による症状

腫瘍が大きくなると、周囲の神経を圧迫して痛みやしびれを伴うおそれがあります。とくに、四肢にできる脂肪肉腫では、神経走行に沿ったしびれや運動障害を訴える場合もあります。

痛みがないからと放置していると、気づいたときには神経症状が進んでいる可能性があるため注意が必要です。

血行障害

腫瘍が血管を圧迫すると、その先の血流が悪くなり、だるさや冷感といった症状が出やすくなります。

重症化すると血流障害から潰瘍などの皮膚病変を引き起こすリスクも否定できません。

後腹膜や体幹部での症状

腹部や体幹部に生じた脂肪肉腫は、内臓や大血管を圧迫するおそれがあります。腸管を圧迫すれば便秘や腹痛、血管を圧迫すればむくみなど全身症状があらわれます。

症状が進むと呼吸困難や消化障害に進むリスクがあるため、早期診断が大切です。

- 触れても痛みを感じない大きなしこりがある

- しこりの周囲がだるく感じる

- 冷感やしびれが長く続く

- 腫瘍周辺の可動域が制限される

脂肪肉腫の原因

脂肪肉腫の明確な原因は特定されていませんが、遺伝的要因や既存の疾患などとの関連性が指摘されています。

| 要因 | 具体例 | 説明 |

|---|---|---|

| 遺伝的要因 | 家族内発症、遺伝子変異の保有 | はっきりした遺伝パターンは少ない |

| 既存の腫瘍性疾患 | 他の軟部腫瘍の既往歴 | 放射線治療後に脂肪肉腫を発症するケース |

| 環境因子 | 化学物質への長期暴露、免疫力の低下など | 癌全般のリスク増加要因 |

| 不明 | 特定できないリスク要因 | 大半の症例で決定的要因の特定が難しい |

遺伝的要因

遺伝子変異や染色体異常が、脂肪肉腫の発生に関係するといわれています。

家族に同じ種類の腫瘍がみられる場合(Li-Fraumeni症候群や家族性網膜芽細胞腫など)や、特定の遺伝子変異を有する人(高分化型や脱分化型では12番染色体q13-15領域の増幅、粘液型ではFUS-DDIT3やEWSR1-DDIT3遺伝子融合)が脂肪肉腫を発症するケースがあります。

ただし、はっきりとした遺伝パターンを示すものは少なく、ほとんどは孤発例と考えられています。

なぜこれらの染色体異常が生じるのかについては不明な点が多く、予防法の確立には至っていません。

放射線被曝や既存の疾患との関連

過去に放射線治療を受けた部位に脂肪肉腫を発症する二次がんや、ほかの良性軟部腫瘍から悪性化するケースも考えられます。

整形外科領域の腫瘍は再発や変性が起こる可能性もあるため、既存疾患を持つ人は定期的な受診が大切です。

脂肪肉腫の検査・チェック方法

脂肪肉腫の診断には、画像検査や病理検査など複数の検査が必要です。

画像検査

| 検査方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| X線検査 | 骨や大きな腫瘤の確認に有用 | 簡便かつ低コスト | 軟部組織の詳細は不明瞭 |

| 超音波検査 | 液性の病変や血流の確認が可能 | 被曝がない | 深部の腫瘤は評価が難しい |

| CT | 断層画像で詳細な位置情報を取得 | 広い領域を短時間で撮影 | 放射線被曝がある |

| MRI | 軟部組織を詳細に評価できる | 被曝がない | 検査時間が長い、費用が高い |

脂肪肉腫を疑う場合、まず超音波検査やX線検査で腫瘤の存在を調べます。

その後、MRI(磁気共鳴画像)やCT(コンピュータ断層撮影)を実施して詳しい位置やサイズ、周囲組織への浸潤度などを評価します。

病理検査(生検)

画像検査で脂肪肉腫の疑いが強い場合、病理検査(生検)を行います。

腫瘍の組織を一部採取し、顕微鏡下で細胞を観察して確定診断につなげます。

生検は病型を決定するうえで欠かせない検査であり、細胞の形態や染色体異常の有無などを調べてより正確に悪性度を判定します。

- 吸引細胞診:細い針を刺して組織を採取する

- 針生検:やや太い針で組織柱を切り出す

- 切開生検:皮膚を小さく切開し直接組織を取得する

血液検査

脂肪肉腫に特異的な腫瘍マーカーは確立していませんが、全身状態や炎症反応の有無を確認するために血液検査を実施します。

白血球数やCRP、肝・腎機能などをチェックし、治療方針を決める際の参考にします。

脂肪肉腫の治療方法と治療薬、リハビリテーション、治療期間

脂肪肉腫の治療方法は、病型や悪性度、発症部位、患者さんの全身状態などを総合的に考慮して決定します。

外科的切除

外科的切除は脂肪肉腫の中心的な治療方法で、腫瘍を可能な限り広範囲に切除する完全切除(R0切除)を目指します。

四肢の場合、筋肉や神経を温存しながら十分なマージンをとって切除する技術が重要です。

一方で、後腹膜などの深部に脂肪肉腫が生じた場合、大きな手術が必要になる可能性があります。

- 腫瘍周辺の正常組織を含めて切除ラインを確保する

- 術後の機能低下を考慮して再建やリハビリ計画を立てる

- 腫瘍が大きいと手術時間や出血量が増加する

- 腫瘍を取り残すと再発リスクが高まる

化学療法(抗がん剤)

病型によっては、化学療法の併用によって転移や再発を抑える効果が期待できます。

アントラサイクリン系(ドキソルビシンなど)やイホスファミドなどが脂肪肉腫によく使われる抗がん剤です。

ただし、副作用が出る場合もあるため、患者さんに合わせて投与量やスケジュールを調整します。

| 薬剤名 | 種類 | 特徴 | 投与方法 |

|---|---|---|---|

| ドキソルビシン | アントラサイクリン | 高い抗腫瘍効果を持つが心毒性に注意が必要 | 点滴静注 |

| イホスファミド | アルキル化剤 | 幅広いがん種に使用、出血性膀胱炎に留意 | 点滴静注 |

| パクリタキセル | タキサン系 | 細胞分裂を阻害し、いくつかの軟部肉腫でも使用 | 点滴静注 |

放射線療法

大きい腫瘍や手術で完全に切除できない部位に対して、放射線療法を組み合わせるケースがあります。術後の補助療法として使用し、残存腫瘍細胞を抑える狙いがあります。

放射線の照射により局所制御率の向上が期待できますが、周辺組織への影響にも配慮が必要です。

リハビリテーション

外科的切除や放射線療法のあとは、患部の機能回復を目指してリハビリテーションを行います。

筋力低下や関節拘縮、リンパ浮腫などが起こるリスクがあるため、専門スタッフの指導のもと、計画的にリハビリテーションを進めます。

とくに四肢の脂肪肉腫手術後は、日常生活への早期復帰を目指し、段階的に運動療法を取り入れることが重要です。

| リハビリ内容 | 目的 | 頻度・期間 |

|---|---|---|

| 関節可動域訓練 | 拘縮予防と可動域維持 | 毎日~週数回 |

| 筋力トレーニング | 筋力・持久力の回復 | 状態に合わせて徐々に |

| バランス訓練 | 転倒予防と姿勢の安定 | 定期的に長期継続 |

| 日常生活動作訓練 | 歩行や生活動作の改善 | 術後数日~数カ月にかけて |

治療期間の目安

脂肪肉腫の治療期間は病型や治療法によって大きく異なり、手術のみで完結する場合は数週間~数カ月程度で治療が終わるのが一般的です。

化学療法や放射線療法を組み合わせる場合は、半年以上かけて計画的に治療を進めるケースもあります。

- 外科的切除のみ:数週間~数カ月

- 化学療法や放射線療法の併用:6カ月~1年程度

- 再発・転移がある場合:長期的な通院治療が必要になることが多い

薬の副作用や治療のデメリット

脂肪肉腫の治療は、それぞれに副作用やデメリットが存在します。

化学療法の副作用

抗がん剤は腫瘍細胞だけではなく、正常細胞にも影響を与えるリスクがあります。

- 脱毛や爪の変色

- 吐き気や食欲不振

- 免疫力低下による感染リスク増加

- 手足のしびれや神経障害

放射線療法の副作用

放射線療法の主な副作用は、照射部位の皮膚炎や倦怠感、局所的なむくみです。

また、骨や神経組織への影響が積算線量によって強まる場合があります。

手術のリスク

手術は確実に腫瘍を取り除く利点がある一方、再発リスクを抑えるために広範囲の正常組織を含めた切除が必要な場合があります。

その結果、筋力や神経機能の低下を招くデメリットがあります。

とくに四肢や脊椎付近の手術では、術後の機能回復に時間がかかる傾向があります。

治療の長期化による心理的負担

脂肪肉腫のなかには、長期的な化学療法や再発を繰り返すタイプもあり、心理的負担や経済的負担が大きくなるおそれがあります。

保険適用と治療費

以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

脂肪肉腫の手術や放射線療法、化学療法はいずれも健康保険の対象となります。自己負担割合は年齢や所得によって異なりますが、一般的には3割負担です。

高額療養費制度を活用すると、自己負担上限額を超えた分が後日払い戻されるため、大きな負担軽減につながります。

※高額療養費制度:医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた金額の払い戻しを受けられる制度

治療費の目安

実際の治療費は病院や治療内容、使用薬剤によって大きく変わります。

- 手術費用

- 小規模な外来手術:10万円~30万円程度(3割負担の目安)

- 大規模な入院手術:50万円~150万円程度(3割負担の目安)

- 化学療法費用

- 1クール数万円~数十万円程度(薬剤の種類や組み合わせによる)

- 放射線療法費用

- 1回あたり数千円~1万円程度(照射回数で総額が変動)

以上

参考文献

DEI TOS, Angelo P. Liposarcoma: new entities and evolving concepts. Annals of diagnostic pathology, 2000, 4.4: 252-266.

LEE, Alex Thomas John, et al. Clinical and molecular spectrum of liposarcoma. Journal of Clinical Oncology, 2018, 36.2: 151-159.

THWAY, Khin. Well-differentiated liposarcoma and dedifferentiated liposarcoma: an updated review. In: Seminars in diagnostic pathology. WB Saunders, 2019. p. 112-121.

ENZINGER, Franz M.; WINSLOW, Donald J. Liposarcoma: a study of 103 cases. Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1962, 335: 367-388.

EVANS, Harry L. Liposarcoma a study of 55 cases with a reassessment of its classification. The American journal of surgical pathology, 1979, 3.6: 507-524.

STOUT, Arthur Purdy. Liposarcoma—the malignant tumor of lipoblasts. Annals of Surgery, 1944, 119.1: 86.

SPRINGFIELD, Dempsey. Liposarcoma. Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007), 1993, 289: 50-57.

CONYERS, Rachel; YOUNG, Sophie; THOMAS, David M. Liposarcoma: molecular genetics and therapeutics. Sarcoma, 2011, 2011.1: 483154.

HORNICK, Jason L., et al. Pleomorphic liposarcoma: clinicopathologic analysis of 57 cases. The American journal of surgical pathology, 2004, 28.10: 1257-1267.

VIJAY, Adarsh; RAM, Lakshmi. Retroperitoneal liposarcoma: a comprehensive review. American journal of clinical oncology, 2015, 38.2: 213-219.