繰り返す頭皮のかゆみや抜け毛、もしかしたらそれは「禿髪性毛包炎」かもしれません。特に女性にとって、薄毛や抜け毛の悩みは深刻です。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、なかなか治らない禿髪性毛包炎の根本的な原因と、その特定に役立つ皮膚科での検査方法について詳しく解説します。

その抜け毛、あきらめないで!繰り返す毛包炎の「本当の原因」に迫る

「また頭皮にブツブツができた」「シャンプーのたびに抜け毛が増える気がする」そんな悩みを抱えていませんか。

それは単なる頭皮の荒れではなく、禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)という、毛穴の奥深くで炎症が起こる病気かもしれません。

この病気は、進行すると瘢痕性脱毛症へと移行し、毛髪が再生しなくなることもあるため、早期の対応が重要です。特に女性の場合、見た目の印象にも関わるため、精神的なストレスも大きくなりがちです。

しかし、諦める必要はありません。繰り返す毛包炎には、必ず何らかの「原因」が潜んでいます。その原因を突き止めることが、改善への第一歩となります。

禿髪性毛包炎とは何か?一般的な毛嚢炎との違い

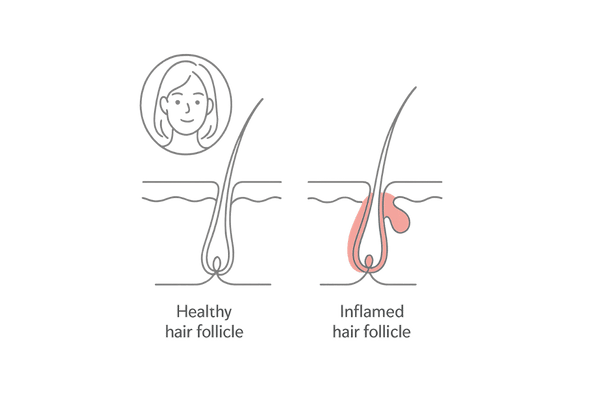

禿髪性毛包炎は、毛包(毛根を包む組織)の深い部分に炎症が生じる病気です。

一般的な毛嚢炎(もうのうえん)が毛包の浅い部分の炎症であるのに対し、禿髪性毛包炎はより深刻で、治癒後も毛包が破壊されて瘢痕(はんこん)組織に置き換わり、永久的な抜け毛や薄毛につながることが特徴です。

初期にはかゆみや軽い痛み、赤いブツブツ(丘疹)や膿疱(膿を持つ水疱)が現れます。

禿髪性毛包炎と毛嚢炎の主な違い

| 項目 | 禿髪性毛包炎 | 一般的な毛嚢炎 |

|---|---|---|

| 炎症の深さ | 毛包の深部 | 毛包の浅部 |

| 脱毛の可能性 | 瘢痕性脱毛症に至る可能性が高い | 一時的な脱毛で済むことが多い |

| 主な症状 | 強いかゆみ、痛み、硬いしこり、膿疱、脱毛 | 軽度のかゆみ、赤いブツブツ、小さな膿疱 |

なぜ治りにくいの?慢性化する毛包炎の背景

禿髪性毛包炎が治りにくい、あるいは再発を繰り返す背景には、複数の要因が複雑に絡み合っていることが多いです。単に細菌感染だけが原因ではなく、個人の体質や生活習慣、さらには免疫異常などが関与している可能性も考えられます。

そのため、表面的な症状を抑えるだけでなく、根本的な原因を探ることが、女性の薄毛の悩みを解決する上で非常に大切です。

あなたの頭皮は健康ですか?毛包を刺激する日常に潜む要因

健康な頭皮は、健康な毛髪を育む土壌です。しかし、私たちの日常生活には、知らず知らずのうちに毛穴や毛包に負担をかけ、炎症を引き起こす可能性のある要因が潜んでいます。

これらが禿髪性毛包炎の直接的な原因になることもあれば、既存の症状を悪化させることもあります。

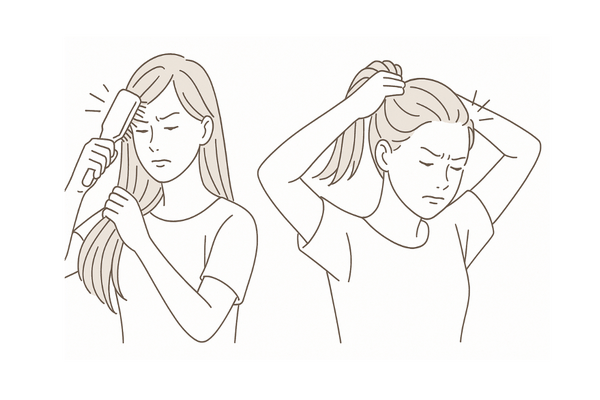

頭皮への物理的な刺激と毛包炎

頭皮への過度な物理的刺激は、毛包のバリア機能を低下させ、細菌感染や炎症のリスクを高めます。

注意したい日常的な行動

- 頻繁なブラッシングやコーミングの際の強い摩擦

- 爪を立ててゴシゴシ洗うシャンプー

- きつすぎるヘアスタイル(ポニーテール、編み込みなど)

- 長時間の帽子の着用による蒸れや摩擦

これらの行為は、頭皮の角質層を傷つけたり、毛穴を詰まらせたり、毛包に直接的なダメージを与えたりする可能性があります。特に女性はヘアアレンジを楽しむ機会も多いですが、頭皮への負担を考慮することが大切です。

化学物質による刺激と頭皮環境の悪化

シャンプー、コンディショナー、ヘアカラー剤、パーマ液などに含まれる化学物質が、体質によっては頭皮に合わず、接触皮膚炎やアレルギー反応を引き起こし、毛包炎のきっかけとなることがあります。

特に、洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮の必要な皮脂まで奪い、乾燥やバリア機能の低下を招き、かゆみや炎症を誘発しやすくなります。

化学物質による刺激の例

| 刺激の種類 | 具体例 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 洗浄成分 | 強力な界面活性剤 | 皮脂の過剰な除去、乾燥、バリア機能低下 |

| 染毛剤・パーマ液 | 酸化染料、アルカリ剤 | アレルギー反応、化学熱傷、毛包へのダメージ |

| スタイリング剤 | 特定のポリマー、香料 | 毛穴詰まり、接触皮膚炎 |

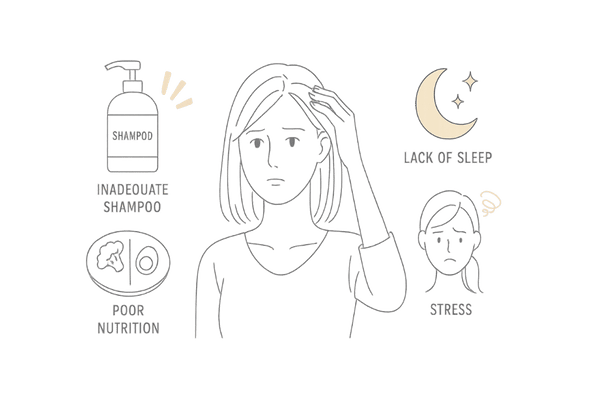

生活習慣の乱れと頭皮の健康

睡眠不足、栄養バランスの偏った食事、過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮のターンオーバーや皮脂分泌に悪影響を与えます。これにより、頭皮環境が悪化し、毛包炎が発症・悪化しやすくなります。

特に女性ホルモンのバランスは頭皮の状態と密接に関連しており、ストレスはそのバランスを崩す大きな要因です。

細菌だけではない?多角的に探る、禿髪性毛包炎の引き金

禿髪性毛包炎の直接的な引き金として細菌感染が挙げられることは多いですが、それだけが全てではありません。感染が起こりやすい背景、あるいは感染以外の原因も存在します。

多角的な視点から原因を探ることが、根本的な解決には必要です。

代表的な原因菌 黄色ブドウ球菌とアクネ菌

頭皮の常在菌である黄色ブドウ球菌やアクネ菌(Cutibacterium acnes、旧名プロピオニバクテリウム・アクネス)は、通常は問題を起こしません。

しかし、何らかの理由で頭皮のバリア機能が低下したり、皮脂バランスが崩れたりすると、これらの菌が異常増殖し、毛穴の奥で炎症を引き起こし、毛包炎を発症させることがあります。

特に黄色ブドウ球菌は、膿疱を形成しやすい特徴があります。

真菌(カビ)による毛包炎の可能性

マラセチア菌などの真菌(カビの一種)も、頭皮の常在菌ですが、高温多湿な環境や皮脂の過剰分泌などにより増殖すると、マラセチア毛包炎(脂漏性皮膚炎に伴うことが多い)を引き起こすことがあります。

これは細菌感染による毛包炎とは異なるため、治療法も異なります。かゆみが強く、フケのような鱗屑(りんせつ)を伴うこともあります。

細菌性と真菌性の毛包炎の比較

| 特徴 | 細菌性毛包炎(主に黄色ブドウ球菌) | 真菌性毛包炎(主にマラセチア菌) |

|---|---|---|

| 主な原因菌 | 黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌など | マラセチア属真菌 |

| 好発部位 | 毛のある部位全般、特に摩擦を受けやすい部位 | 皮脂の多い部位(頭皮、顔、胸、背中) |

| 主な症状 | 膿疱、赤い丘疹、痛み、圧痛 | 強いかゆみ、赤い丘疹、フケ様の鱗屑 |

免疫システムの異常と炎症の持続

本来、体を守るはずの免疫システムが、何らかの理由で異常に働き、自身の毛包組織を攻撃してしまうことがあります。このような免疫異常が関与する場合、炎症が慢性化しやすく、禿髪性毛包炎や瘢痕性脱毛症の原因となることがあります。

この場合、単純な抗菌薬治療だけでは改善が難しく、免疫を調整する治療が必要になることもあります。

薬剤が誘発する毛包炎

特定の薬剤、例えばステロイド外用薬の長期使用や、一部の内服薬(抗てんかん薬、免疫抑制剤など)が、副作用として毛包炎を引き起こすことがあります。

ステロイド外用薬は炎症を抑える効果がありますが、長期にわたって不適切に使用すると、皮膚のバリア機能を低下させ、感染を誘発したり、酒さ様皮膚炎やステロイドざ瘡といった毛穴のトラブルを招くことがあります。

なぜ検査をするの?原因特定への大切なステップ

禿髪性毛包炎の治療において、正確な原因特定は非常に重要です。自己判断で市販薬を使用したり、誤ったケアを続けたりすると、症状が悪化したり、瘢痕性脱毛症が進行してしまう可能性があります。

皮膚科での検査は、治療方針を決定するための羅針盤のような役割を果たします。

原因に応じた適切な治療法の選択

禿髪性毛包炎の原因は多岐にわたるため、画一的な治療では効果が得られにくいことがあります。例えば、細菌感染が主因であれば抗菌薬が有効ですが、真菌が原因であれば抗真菌薬が必要です。

また、免疫異常が関与している場合は、ステロイド治療や免疫抑制療法を検討することもあります。検査によってこれらの原因を絞り込むことで、より効果的な治療法を選択できます。

瘢痕性脱毛症への進行リスクの評価

検査は、現在の炎症の程度や毛包の状態を評価し、瘢痕性脱毛症への進行リスクを判断するためにも役立ちます。

早期にリスクを把握することで、より積極的な治療介入を行い、抜け毛や薄毛の進行を食い止めるための対策を講じることができます。

検査で期待できること

- 炎症の種類の特定(細菌性、真菌性、その他)

- 原因となっている微生物の同定

- 毛包の破壊の程度の評価

- 他の類似疾患との鑑別

患者さん自身の理解と納得のために

検査結果に基づいて医師から説明を受けることで、患者さん自身がご自身の頭皮の状態や病気の原因を深く理解できます。これにより、治療へのモチベーションが高まり、医師と協力して治療に取り組むことができます。

特に女性にとって、薄毛の悩みはデリケートな問題であり、納得感のある説明は安心につながります。

診断の確度を高めるために皮膚科で行われる検査の流れ

皮膚科では、禿髪性毛包炎の診断と原因究明のために、いくつかの検査を段階的に、あるいは組み合わせて行います。

まず問診で症状の経過や生活習慣などを詳しく伺い、その後、視診、ダーモスコピー検査、必要に応じて培養検査や皮膚生検などを行います。

問診 詳細な情報が診断の手がかりに

医師は、以下のような点を詳しく伺います。

問診で確認する主な項目

| カテゴリ | 確認事項の例 |

|---|---|

| 症状について | いつから、どのような症状(かゆみ、痛み、抜け毛など)があるか、症状の経過 |

| 既往歴・治療歴 | 過去にかかった病気、現在治療中の病気、過去の毛包炎治療経験、使用中の薬剤 |

| 生活習慣 | 洗髪の頻度・方法、使用しているヘアケア製品、食生活、睡眠、ストレスの状況 |

これらの情報は、原因を推測し、必要な検査を絞り込む上で非常に重要です。特に、使用している薬剤やヘアケア製品は、炎症の原因となることがあるため、正確に伝えることが大切です。

検査計画の立案 個々の状態に合わせて

問診と簡単な視診の結果を踏まえ、医師はどのような検査が必要かを判断し、患者さんに説明します。全ての検査が全員に必要なわけではなく、個々の症状や疑われる原因に応じて、適切な検査が選択されます。

目で見て、調べてわかること 視診・ダーモスコピー検査とは

視診とダーモスコピー検査は、頭皮や毛穴の状態を直接観察する基本的な検査です。これにより、炎症の範囲や程度、抜け毛のパターン、その他の皮膚所見などを把握します。

視診 頭皮全体の状態を把握

医師が肉眼で頭皮全体を観察し、発疹の種類(丘疹、膿疱、嚢腫など)、分布、色調、抜け毛の状態、フケの有無、瘢痕の形成などを確認します。

禿髪性毛包炎に特徴的な所見がないか、また他の皮膚疾患(例えば脂漏性皮膚炎や乾癬など)の可能性がないかを判断します。

ダーモスコピー検査 毛穴レベルの詳細な観察

ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛穴の状態をより詳細に観察する検査です。光の反射を抑えることで、皮膚表面だけでなく、表皮下の構造や色調の変化も捉えることができます。

ダーモスコピーで観察できる主な所見

| 観察ポイント | 所見の例 | 示唆される状態 |

|---|---|---|

| 毛孔周囲 | 発赤、鱗屑(フケ)、毛孔角栓 | 炎症、角化異常 |

| 毛髪 | 毛幹の太さの不均一、途中で切れた毛、点状毛髪 | 毛髪の異常、抜け毛のサイン |

| 血管パターン | 拡張した血管、点状出血 | 炎症の存在、免疫異常の可能性 |

この検査により、毛包炎の活動性、瘢痕化の初期兆候、あるいは細菌感染を示唆する膿栓などを確認できる場合があります。痛みを伴わず、短時間で行えるため、頭皮疾患の診断において非常に有用な検査です。

原因菌を特定する 培養検査・顕微鏡検査でわかること

細菌感染や真菌感染が疑われる場合、原因となる微生物を特定するために培養検査や顕微鏡検査を行います。これにより、適切な抗菌薬や抗真菌薬を選択するための重要な情報を得ることができます。

細菌培養検査 薬剤感受性も判明

膿疱の内容物や、病変部の皮膚表面を綿棒などで擦過して検体を採取し、特殊な培地で培養します。数日後、増殖してきた細菌の種類を同定し、さらにどの抗菌薬が効果的か(薬剤感受性)を調べます。

これにより、例えば黄色ブドウ球菌が原因であることや、その菌に有効な抗生物質が何か、といった具体的な情報が得られ、的確な治療につながります。特に難治性の毛包炎や再発を繰り返す場合には重要な検査です。

真菌検査(KOH直接鏡検)カビの存在を確認

フケのような鱗屑や、病変部の一部を採取し、水酸化カリウム(KOH)溶液で処理した後、顕微鏡で観察します。これにより、マラセチア菌などの真菌の菌糸や胞子を直接確認できます。

真菌感染が疑われるかゆみの強い毛包炎の場合に行われます。

培養検査・顕微鏡検査のポイント

| 検査名 | 目的 | 主な対象微生物 |

|---|---|---|

| 細菌培養検査 | 原因細菌の同定、薬剤感受性の確認 | 黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌など |

| 真菌検査(KOH法) | 真菌(カビ)の存在確認 | マラセチア菌、白癬菌など |

より深く、正確に 皮膚生検が解き明かす毛包の状態

視診や培養検査だけでは診断が困難な場合や、瘢痕性脱毛症の確定診断、免疫異常の関与が強く疑われる場合には、皮膚生検を行うことがあります。

これは、局所麻酔下に病変部のごく一部の皮膚組織を採取し、顕微鏡で詳細に調べる検査です。

皮膚生検とは どのような時に行うのか

皮膚生検は、禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)の診断において最終的な手段の一つと位置づけられます。特に以下のような場合に検討されます。

- 他の検査で診断が確定しない難治性の毛包炎

- 瘢痕性脱毛症が疑われ、その種類や活動性を評価する必要がある場合

- 毛包周囲の炎症細胞の種類や分布を詳細に調べ、免疫異常の関与を評価したい場合

病理組織検査でわかること 毛包レベルの炎症所見

採取した皮膚組織は、病理医によって詳細に観察されます。

毛包のどの深さまで炎症が及んでいるか、どのような種類の炎症細胞(好中球、リンパ球、形質細胞など)が浸潤しているか、毛包が破壊されていないか、瘢痕化の程度などを評価します。

これにより、禿髪性毛包炎の病型分類や、他の類似した脱毛症(例:毛孔性扁平苔癬、円形脱毛症など)との鑑別診断が可能になります。

皮膚生検による主な評価項目

| 評価項目 | 詳細 |

|---|---|

| 炎症細胞の種類と分布 | 好中球性、リンパ球性など、炎症のパターンを特定 |

| 毛包構造の変化 | 毛包の破壊、萎縮、線維化(瘢痕化)の程度 |

| 微生物の存在 | 特殊染色により細菌や真菌の存在を確認できる場合がある |

皮膚生検は侵襲的な検査ですが、得られる情報は非常に多く、治療方針の決定に大きく貢献します。特に女性の薄毛の原因として、瘢痕性脱毛症が疑われる場合には、その確定診断と活動性の評価のために重要な検査となります。

検査結果の理解が鍵 ご自身の状態を把握するために

各種検査の結果が出たら、医師はその結果を総合的に判断し、診断と今後の治療方針について説明します。患者さん自身が検査結果の意味を理解し、ご自身の頭皮や毛穴の炎症の状態、抜け毛の原因を把握することが治療を前向きに進める上で大切です。

医師からの説明をしっかり聞く

検査結果は専門的な内容を含むため、分かりにくい点もあるかもしれません。遠慮せずに医師に質問し、疑問点を解消するようにしましょう。

どのような原因で禿髪性毛包炎が起きているのか、現在の症状の重症度はどの程度か、瘢痕性脱毛症のリスクはどうかなど、具体的に確認することが重要です。

治療計画とセルフケアへの活用

検査結果に基づいて、個々の患者さんに合わせた治療計画が立てられます。これには、外用薬や内服薬の処方だけでなく、生活習慣の改善指導や、適切な頭皮ケアの方法などが含まれます。

例えば、細菌感染が確認されれば抗菌薬、ストレスが大きな要因であればその緩和策、特定の化学物質への感受性が疑われればその回避など、具体的な対策を講じることができます。検査結果は、日々のセルフケアを見直す良い機会にもなります。

よくある質問

- 禿髪性毛包炎の検査は痛いですか?

-

視診やダーモスコピー検査は全く痛みを伴いません。細菌培養検査や真菌検査で検体を採取する際も、軽く擦る程度でほとんど痛みはありません。

皮膚生検は局所麻酔をしてから行うため、麻酔注射の際にチクッとした痛みがありますが、検査中の痛みは通常ありません。麻酔が切れた後に軽い痛みが数日続くことがありますが、痛み止めで対応できます。

- 検査にはどのくらいの時間がかかりますか?

-

視診とダーモスコピー検査は数分から10分程度です。細菌培養検査や真菌検査の検体採取も数分で終わりますが、培養結果が出るまでに数日から1週間程度かかります。

皮膚生検は、準備や麻酔、処置を含めて30分から1時間程度で、病理組織検査の結果が出るまでには通常1~2週間程度かかります。

主な検査と所要時間の目安

検査名 検査自体の所要時間 結果判明までの期間(目安) 視診・ダーモスコピー 数分~10分 当日 細菌培養検査 数分(検体採取) 数日~1週間 真菌検査(KOH法) 数分(検体採取・鏡検) 当日~数日 皮膚生検 30分~1時間(処置) 1~2週間(病理結果) - 検査費用はどのくらいかかりますか?

-

検査費用は、行う検査の種類や医療機関によって異なりますが、健康保険が適用されます。詳細な費用については、受診するクリニックにお問い合わせください。

一般的に、視診やダーモスコピーは比較的安価ですが、培養検査や皮膚生検(病理検査を含む)はそれよりも費用がかかります。

- 検査を受ければ、必ず原因が特定できますか?

-

多くの場合は検査によって原因の手がかりが得られ、診断に至ります。しかし、禿髪性毛包炎の原因は複雑で、複数の要因が絡み合っていることもあり、全てのケースで完全に原因が特定できるとは限りません。

それでも、検査を行うことで、考えられる原因を絞り込み、より適切な治療法を選択するための重要な情報を得ることができます。

- 女性の薄毛や抜け毛は、すべて禿髪性毛包炎が原因ですか?

-

いいえ、女性の薄毛や抜け毛の原因は多岐にわたります。禿髪性毛包炎はその一つですが、他にも女性型脱毛症(FAGA)、円形脱毛症、びまん性脱毛症、甲状腺疾患に伴う脱毛など、様々な原因が考えられます。

自己判断せず、まずは皮膚科専門医に相談し、正確な診断を受けることが大切です。

この記事では、禿髪性毛包炎の原因と検査方法について詳しく解説しました。禿髪性毛包炎の治療法や、日常生活でできる予防策についても詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

参考文献

OTBERG, Nina, et al. Folliculitis decalvans. Dermatologic therapy, 2008, 21.4: 238-244.

LUGOVIĆ-MIHIĆ, Liborija, et al. Differential diagnosis of the scalp hair folliculitis. Acta Clin Croat, 2011, 50.3: 395-402.

WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.

WALKER, S. L., et al. Improvement of folliculitis decalvans following shaving of the scalp. British Journal of Dermatology, 2000, 142.6: 1245-1246.

CHOUDRY, K., et al. Scarring alopecia due to folliculitis decalvans in a patient with Darier’s disease. Clinical and Experimental Dermatology, 2001, 26.3: 307-308.

FILBRANDT, Rebecca, et al. Primary cicatricial alopecia: diagnosis and treatment. Cmaj, 2013, 185.18: 1579-1585.

SPERLING, Leonard C. Scarring alopecia and the dermatopathologist. Journal of cutaneous pathology, 2001, 28.7: 333-342.

RIGOPOULOS, Dimitrios; STAMATIOS, Gregoriou; IOANNIDES, Dimitrios. Primary scarring alopecias. Curr Probl Dermatol, 2015, 47: 76-86.

LARRONDO, Jorge; MCMICHAEL, Amy J. Scarring alopecia. Dermatologic Clinics, 2023, 41.3: 519-537.

ANNESSI. Tufted folliculitis of the scalp: a distinctive clinicohistological variant of folliculitis decalvans. British Journal of Dermatology, 1998, 138.5: 799-805.

禿髪性毛包炎の関連記事