更年期に差し掛かり、髪の変化に戸惑う女性は少なくありません。特に抜け毛や髪質の変化は、見た目の印象にも関わるため深刻な悩みとなりがちです。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、多くの女性が経験する閉経期脱毛症、いわゆる更年期の抜け毛について、その主な原因とクリニックで行う詳しい検査方法を解説します。

エストロゲン低下によるホルモンバランス崩壊 – 毛包休止期の延伸

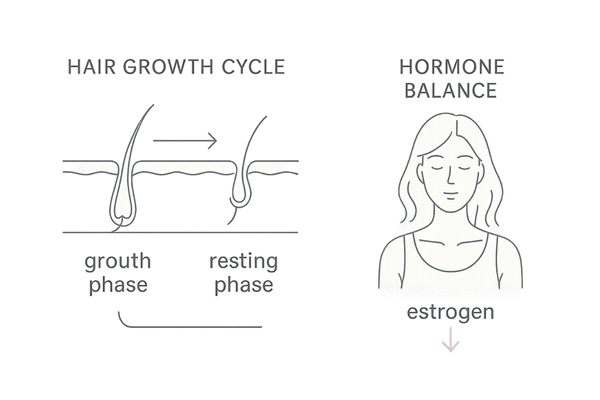

更年期における女性の身体は、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が大きく揺らぎながら低下していく時期です。このエストロゲンの減少は、全身に多岐にわたる影響を及ぼしますが、毛髪に関しても例外ではありません。

特に、毛髪の成長サイクル、いわゆるヘアサイクルにおける成長期の短縮と休止期の延伸が引き起こされ、結果として抜け毛の増加や髪全体のボリュームダウン(びまん性脱毛症の様相)につながることがあります。

女性ホルモンとヘアサイクルの関係

エストロゲンは、毛髪の成長を促進し、成長期を維持する働きがあります。また、頭皮のコラーゲン生成を助け、健康な頭皮環境を保つ役割も担っています。

更年期に入りエストロゲンが減少すると、これらの恩恵が薄れ、毛母細胞の活動が低下しやすくなります。

ヘアサイクルの各段階と期間の目安

| 段階 | 特徴 | 一般的な期間 |

|---|---|---|

| 成長期 | 毛髪が活発に成長する | 2~6年 |

| 退行期 | 毛髪の成長が止まる | 2~3週間 |

| 休止期 | 毛髪が抜け落ちる準備をする | 3~4ヶ月 |

更年期には、この休止期にとどまる毛包の割合が増加し、相対的に成長期にある毛髪が減ることで、薄毛が目立つようになります。これはFAGA(女性男性型脱毛症)の一因とも考えられています。

ホルモンバランスの乱れが引き起こす毛髪への影響

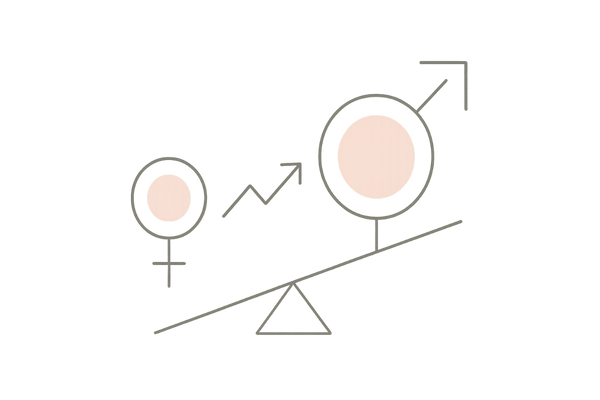

エストロゲンの減少は、単に毛髪の成長を鈍化させるだけでなく、相対的に男性ホルモンの影響を受けやすくさせます。これにより、毛髪が細くなったり、ハリやコシが失われたりする症状が現れることがあります。

生活習慣の乱れや過度なストレスもホルモンバランスをさらに不安定にし、抜け毛を助長する要因となります。

アンドロゲン感受性亢進 – 5αリダクターゼ活性の高まり

女性の体内にも男性ホルモン(アンドロゲン)は存在し、通常は女性ホルモンとのバランスが保たれています。しかし、更年期にエストロゲンが減少すると、相対的にアンドロゲンの影響が強まることがあります。

特に、毛包におけるアンドロゲンへの感受性が高まることが、女性の薄毛(FAGA)の重要な要因と考えられています。

男性ホルモンと毛包の関係

アンドロゲンの一種であるテストステロンは、毛包に存在する「5αリダクターゼ」という酵素によって、より強力なジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。

このDHTが毛乳頭細胞のアンドロゲン受容体に結合すると、毛母細胞の増殖を抑制し、ヘアサイクルの成長期を短縮させます。結果として、毛髪が十分に成長する前に抜け落ちたり、細く短い毛(軟毛化)が増えたりします。

アンドロゲンと毛髪への作用

| ホルモン/酵素 | 役割 | 毛髪への影響(過剰時) |

|---|---|---|

| テストステロン | 男性ホルモンの一種 | DHTへ変換される元 |

| 5αリダクターゼ | 変換酵素 | DHTの産生を促進 |

| DHT | 強力な男性ホルモン | 成長期短縮、軟毛化 |

遺伝的素因とアンドロゲン感受性

5αリダクターゼの活性度やアンドロゲン受容体の感受性には個人差があり、これらには遺伝的な要因が関与していると考えられています。家族に薄毛の方がいる場合、アンドロゲンの影響を受けやすい体質である可能性が指摘されています。

加齢に伴うホルモンバランスの変化が、これらの遺伝的素因を顕在化させることがあります。

甲状腺・副腎機能のゆらぎ – 基礎代謝ストレス

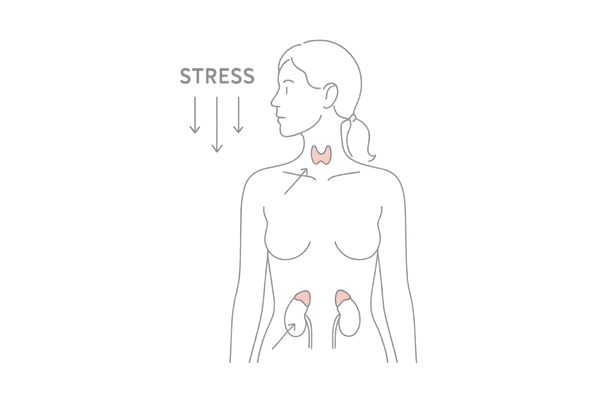

更年期には、卵巣機能の低下だけでなく、甲状腺や副腎といった他の内分泌器官の機能にも変化が生じやすい時期です。これらの器官は全身の代謝やストレス応答を調節しており、その機能のゆらぎは毛髪の健康にも影響を及ぼします。

甲状腺機能と毛髪

甲状腺ホルモンは、全身の細胞の新陳代謝を活発にする働きがあり、毛母細胞の分裂や増殖にも深く関わっています。

甲状腺機能が低下すると(甲状腺機能低下症)、毛髪の成長が遅れたり、乾燥して艶がなくなったり、抜け毛が増えたりすることがあります。

逆に、甲状腺機能が亢進しすぎても(甲状腺機能亢進症)、毛髪が細くなったり、抜けやすくなったりする場合があります。更年期は、これらの甲状腺疾患が発症しやすい時期の一つでもあります。

甲状腺機能異常による主な毛髪症状

- びまん性の脱毛

- 毛髪の乾燥、パサつき

- 毛髪が細くなる

- 切れ毛の増加

副腎疲労とストレスホルモン

副腎は、ストレスに対応するためのホルモン(コルチゾールなど)を分泌します。長期間にわたる精神的・身体的ストレスは、副腎に負担をかけ、ホルモンバランスを乱す原因となります。

コルチゾールの過剰な分泌は、血管を収縮させて頭皮への血流を悪化させたり、免疫機能を低下させて頭皮環境を不安定にしたりする可能性があります。

また、副腎機能の低下は、エネルギー産生の低下にもつながり、毛髪の成長に必要なエネルギーが不足する事態を招くこともあります。自律神経の乱れも、これらのホルモンバランスに影響を与え、症状を悪化させることがあります。

ストレスが毛髪に与える影響経路

| ストレス要因 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 精神的ストレス | コルチゾール分泌増加 | 血流悪化、免疫低下 |

| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌低下 | 毛母細胞活性低下 |

| 過労 | 自律神経の乱れ | ホルモンバランス悪化 |

栄養素不足と慢性炎症 – 毛母細胞へのダメージ

健康な毛髪を育むためには、バランスの取れた栄養摂取が重要です。特に更年期は、消化吸収機能の低下や食生活の変化により、特定の栄養素が不足しやすくなることがあります。

また、体内で持続する微弱な炎症(慢性炎症)も、毛母細胞にダメージを与え、薄毛を進行させる要因となり得ます。

毛髪の成長に必要な主要栄養素

毛髪は主にケラチンというタンパク質で構成されています。そのため、良質なタンパク質の摂取は基本です。その他にも、亜鉛、鉄、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEなどが毛髪の成長や頭皮環境の維持に重要な役割を果たします。

毛髪に良いとされる栄養素と主な働き

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 毛髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | ケラチン合成、細胞分裂 | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| 鉄 | 酸素運搬、毛母細胞への栄養供給 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

特に女性は月経により鉄分を失いやすく、更年期以前から潜在的な鉄欠乏状態にある方も少なくありません。鉄不足は、毛母細胞への酸素供給を滞らせ、抜け毛や髪が細くなる原因となります。

慢性炎症と頭皮環境

体内で気づかないうちに進行する慢性炎症は、生活習慣の乱れ(高脂肪食、糖質の過剰摂取、運動不足など)やストレス、腸内環境の悪化などが原因で引き起こされます。

この慢性炎症が頭皮で起こると、毛包周囲の組織にダメージを与え、毛母細胞の働きを妨げます。結果として、ヘアサイクルが乱れ、抜け毛が増加したり、健康な髪が育ちにくくなったりします。

栄養不足が慢性炎症を助長することもあり、両者は密接に関連しています。

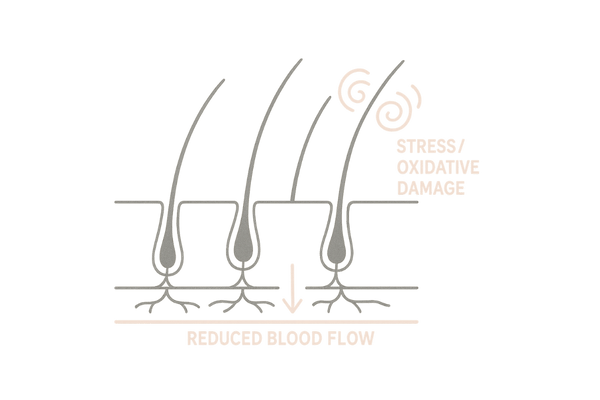

頭皮血流低下と酸化ストレス – 毛包ミクロ環境の悪化

毛髪の成長には、毛乳頭や毛母細胞への十分な酸素と栄養素の供給が不可欠です。これらは血液によって運ばれるため、頭皮の血流状態は毛髪の健康を左右する重要な要素です。

また、体内で発生する活性酸素による酸化ストレスも毛包にダメージを与え、薄毛を進行させる一因となります。

頭皮の血行不良が招く問題

加齢、運動不足、喫煙、ストレス、肩こりや首こりなどは、頭皮の血管を収縮させ、血行不良を引き起こす原因となります。血流が悪くなると、毛母細胞が必要とする栄養や酸素が届きにくくなり、細胞分裂が滞ってしまいます。

その結果、毛髪の成長が遅れたり、細く弱い髪しか生えてこなくなったりします。また、老廃物の排出もスムーズに行われなくなり、頭皮環境の悪化にもつながります。

頭皮血流を促進する生活習慣

- 適度な運動(ウォーキングなど)

- バランスの取れた食事

- 十分な睡眠

- 頭皮マッサージ

酸化ストレスと毛包の老化

酸化ストレスとは、体内で過剰に発生した活性酸素が細胞を傷つけることです。紫外線、大気汚染、喫煙、不規則な生活、精神的ストレスなどが活性酸素を増やす原因となります。

毛包も酸化ストレスの影響を受けやすく、毛母細胞や色素細胞(メラノサイト)がダメージを受けると、毛髪の成長が阻害されたり、白髪が増えたりします。

抗酸化物質を多く含む食品の摂取や、紫外線対策を心がけることが、酸化ストレスから毛包を守るために大切です。

抗酸化作用が期待される栄養素

| 栄養素 | 特徴 | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| ビタミンC | 水溶性ビタミン | 果物、野菜 |

| ビタミンE | 脂溶性ビタミン | ナッツ類、植物油 |

| ポリフェノール | 植物の色素や苦味成分 | 緑茶、赤ワイン、カカオ |

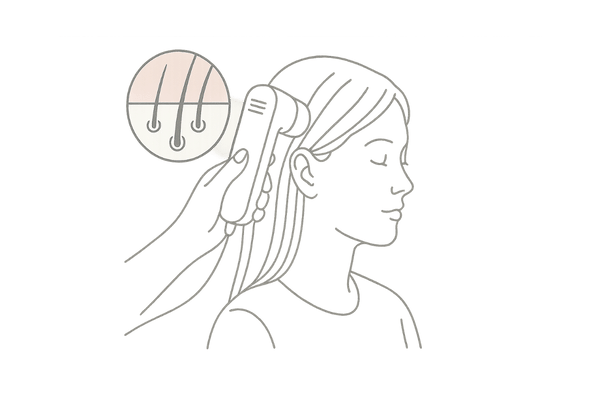

スカルプスコープ観察 – ミニチュア化毛の可視化

薄毛や抜け毛の診断において、まず行われる基本的な検査の一つがスカルプスコープ(ダーモスコープとも呼ばれる)を用いた頭皮と毛髪の詳細な観察です。

これにより、肉眼では捉えきれない毛髪や毛穴の状態を拡大して確認し、脱毛症の種類や進行度を評価する手がかりを得ます。

スカルプスコープで何がわかるのか

スカルプスコープを使用すると、以下のような情報を得ることができます。

- 毛髪の太さのばらつき(太い毛と細い毛の混在)

- 細く短い毛(軟毛、ミニチュア化毛)の割合

- 1つの毛穴から生えている毛髪の本数(通常2~3本)

- 毛穴の詰まりや炎症の有無

- 頭皮の色調や血管の状態

特にFAGA(女性男性型脱毛症)や男性型脱毛症(AGA)では、毛髪が細く短くなる「ミニチュア化」という現象が特徴的です。スカルプスコープでミニチュア化毛の割合や分布を観察することは、診断の重要なポイントとなります。

検査の実際と所見の解釈

検査は、特殊な拡大鏡を頭皮に直接当てて行います。痛みはなく、短時間で終わります。医師は、前頭部、頭頂部、側頭部、後頭部など、部位ごとの状態を比較しながら観察します。

例えば、頭頂部の毛髪が側頭部や後頭部に比べて明らかに細くなっている場合、FAGAの可能性が高まります。

スカルプスコープ所見の例

| 所見 | 考えられる状態 | 関連する脱毛症 |

|---|---|---|

| 毛髪径の多様性(太さのばらつき) | 毛髪の成長サイクルの乱れ | FAGA、AGA |

| 軟毛の増加 | 毛包のミニチュア化 | FAGA、AGA |

| 毛孔周囲の紅斑・鱗屑 | 頭皮の炎症 | 脂漏性皮膚炎など |

血液パネル検査 – ホルモン・鉄・ビタミン指標の解析

更年期の抜け毛や薄毛の原因は多岐にわたるため、全身状態を把握するための血液検査が重要な役割を果たします。

血液検査によって、ホルモンバランスの乱れ、栄養素の不足、甲状腺機能の異常など、毛髪の健康に影響を与える可能性のある内的な要因を評価します。

主要な検査項目とその意義

薄毛の評価で行われる血液検査の項目は、症状や問診内容によって異なりますが、一般的に以下のようなものが含まれます。

血液検査における主要な評価項目

| 検査項目カテゴリー | 具体的な項目例 | 評価する内容 |

|---|---|---|

| ホルモン関連 | エストラジオール、FSH、LH、テストステロン | 女性ホルモン、男性ホルモンのバランス |

| 栄養状態関連 | フェリチン(貯蔵鉄)、血清鉄、亜鉛、ビタミンD、ビタミンB12 | 毛髪の成長に必要な栄養素の過不足 |

| 甲状腺機能関連 | TSH、FT3、FT4 | 甲状腺ホルモンの分泌状態 |

例えば、フェリチンの値が低い場合は鉄欠乏が示唆され、これが抜け毛の一因となっている可能性があります。また、甲状腺ホルモンの異常は、びまん性の脱毛を引き起こすことが知られています。

検査結果の解釈と治療への応用

血液検査の結果は、単独の数値だけでなく、他の所見や症状と合わせて総合的に解釈します。

例えば、エストロゲンの低下が確認され、かつFAGAに特徴的な頭皮所見がある場合は、ホルモンバランスの乱れが薄毛の主要因である可能性が高まります。

栄養不足が明らかになれば、食事指導やサプリメントの推奨が行われます。これらの検査結果に基づいて、個々の患者さんに合わせた治療方針や生活習慣の改善提案を行います。

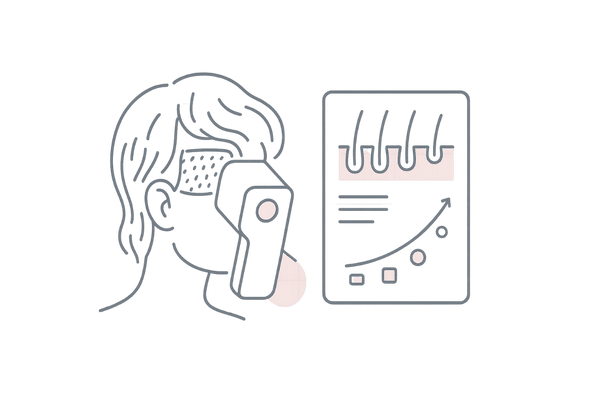

フォトトリコグラム診断 – 密度と成長速度の定量

フォトトリコグラムは、毛髪の状態をより客観的かつ定量的に評価するための専門的な検査方法です。

一定範囲の頭皮の毛髪を短く刈り、数日後にその部位を再度撮影することで、毛髪の密度、成長速度、成長期と休止期の毛髪の割合などを詳細に分析します。

検査の原理と手順

この検査では、まず頭皮の特定部位(通常1平方センチメートル程度)の毛髪を短くカットします。そして、2~3日後に同じ部位を高解像度のカメラで撮影します。

この間に伸びた毛髪の長さや、新たに生えてきた毛髪を画像解析ソフトウェアで分析します。

フォトトリコグラムの主な評価指標

- 毛髪密度(単位面積あたりの毛髪本数)

- 成長期毛率(アナゲン率)

- 休止期毛率(テロゲン率)

- 毛髪の平均直径

- 毛髪の成長速度

診断における有用性と限界

フォトトリコグラムは、脱毛症の進行度を客観的に把握したり、治療効果を判定したりする上で非常に有用な検査です。

例えば、治療開始前と治療開始数ヶ月後でフォトトリコグラムを行い、成長期毛率の増加や毛髪密度の改善が確認できれば、治療が有効であると判断できます。

ただし、検査のために一部の毛髪を剃る必要があり、結果が出るまでに数日を要します。また、全てのクリニックで実施されているわけではありません。

フォトトリコグラムによる評価例

| 評価項目 | 健常時(目安) | 脱毛症で見られる変化 |

|---|---|---|

| 成長期毛率 | 85-90% | 低下(例:70%以下) |

| 休止期毛率 | 10-15% | 増加(例:30%以上) |

| 毛髪密度 | 部位により異なる | 低下 |

遺伝子検査は治療方針をミスしないヒントになる

近年、薄毛治療の分野でも遺伝子検査が注目されています。

特にFAGA(女性男性型脱毛症)やAGA(男性型脱毛症)は、遺伝的素因が関与していることが知られており、遺伝子情報を解析することで、薄毛のリスクや特定の治療薬への反応性を予測する手がかりが得られる場合があります。

アンドロゲン受容体遺伝子と5αリダクターゼ遺伝子

FAGAやAGAの発症には、男性ホルモン(アンドロゲン)に対する感受性が関わっています。この感受性には、アンドロゲン受容体遺伝子(AR遺伝子)の多型が影響しているとされています。

また、テストステロンをDHT(ジヒドロテストステロン)に変換する酵素である5αリダクターゼの活性に関わる遺伝子(SRD5A遺伝子群)も、薄毛のリスクと関連しています。

遺伝子検査では、これらの遺伝子の特定のバリエーションを調べることで、個人の薄毛になりやすさの傾向や、フィナステリドやデュタステリドといった5αリダクターゼ阻害薬の効果の出やすさを予測しようと試みます。

検査の意義と限界

遺伝子検査は、あくまで薄毛のリスクや治療薬への反応性に関する「傾向」を示すものであり、診断を確定したり、治療効果を保証したりするものではありません。

薄毛の原因は遺伝的要因だけでなく、ホルモンバランス、生活習慣、ストレスなど複数の要因が複雑に絡み合って発症するためです。 しかし、遺伝子情報を参考にすることで、より個別化された治療計画を立てる上でのヒントを得られる可能性があります。

例えば、特定の内服薬が効きにくい遺伝子タイプであると予測された場合、他の治療法を優先的に検討するなどの判断材料になり得ます。 遺伝子検査はまだ発展途上の分野であり、解釈には専門的な知識が必要です。

検査を受ける際は、医師と十分に相談し、その意義と限界を理解することが大切です。

よくある質問

- 更年期に入ってから急に抜け毛が増えました。これは治りますか?

-

更年期の抜け毛は、ホルモンバランスの変化やその他の要因が複雑に関わっています。原因を特定し、適切な対策や治療を行うことで、症状の改善や進行を遅らせることが期待できます。

まずは専門医にご相談ください。生活習慣の見直しや栄養バランスの改善も重要です。

- 薄毛の検査は痛いですか?また、費はどのくらいかかりますか?

-

スカルプスコープ観察や血液検査は、ほとんど痛みを伴いません。フォトトリコグラムでは一部の毛髪を短くカットしますが、痛みはありません。費用は検査内容や医療機関によって異なります。

初診料、検査料などがかかりますので、事前に医療機関にお問い合わせいただくことをお勧めします。多くの場合、保険診療と自費診療が組み合わさることがあります。

- 遺伝的に薄毛の家系なのですが、諦めるしかないのでしょうか?

-

遺伝的素因は薄毛の一因となり得ますが、全てではありません。遺伝子検査でリスクが高いと判断されたとしても、早期からの適切なケアや治療によって、薄毛の進行を遅らせたり、症状を軽減したりすることは可能です。

諦めずに、まずは専門医に相談し、ご自身に合った対策を見つけることが大切です。

- 食生活で気をつけることはありますか?

-

バランスの取れた食事が基本です。特に、髪の主成分であるタンパク質、ケラチンの合成を助ける亜鉛、血行を促進し頭皮に栄養を運ぶ鉄分、そしてビタミン類(特にビタミンB群、C、E)を意識して摂取すると良いでしょう。

極端な食事制限は栄養不足を招き、髪に悪影響を与える可能性があるため避けてください。

この記事では更年期の抜け毛の原因と検査方法について解説しました。具体的な治療法や予防策について知りたい方は、「更年期の抜け毛の治療と予防」も合わせてご覧ください。

より詳しい情報で、あなたの悩みを解決するお手伝いをします。

参考文献

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

MIRMIRANI, P. Hormonal changes in menopause: do they contribute to a ‘midlife hair crisis’ in women?. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 7-11.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

CHAIKITTISILPA, Sukanya, et al. Prevalence of female pattern hair loss in postmenopausal women: A cross-sectional study. Menopause, 2022, 29.4: 415-420.

ANASTASSAKIS, Konstantinos; ANASTASSAKIS, Konstantinos. Female pattern hair loss. Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders, 2022, 181-203.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

BLUME-PEYTAVI, Ulrike, et al. Skin academy: hair, skin, hormones and menopause–current status/knowledge on the management of hair disorders in menopausal women. European Journal of Dermatology, 2012, 22.3: 310-318.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事