女性の薄毛や抜け毛の悩みは、決して珍しいものではありません。しかし、その原因は一つではなく、実に多様です。

髪の成長サイクルの一時的な乱れから、ホルモンバランスの変化、特定の疾患、生活習慣まで、様々な要因が関与します。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、女性に見られる代表的な17種類の薄毛・脱毛症を取り上げ、それぞれの主な原因と、医療機関で行われる一般的な検査法について詳しく解説します。

▼当院で治療している薄毛の種類▼

| 休止期脱毛症 | びまん性脱毛症 | FAGA(女性男性型脱毛症) |

| 産後の抜け毛(産後脱毛症) | 牽引性脱毛症 | 円形脱毛症 |

| 内分泌性脱毛症 | 更年期の抜け毛(閉経期脱毛症) | 薬剤性脱毛症 |

| 栄養不足による脱毛症 | 脂漏性脱毛症 | 前頭部線維化脱毛症(FFA) |

| 毛孔性扁平苔癬性脱毛症 | 円板状エリテマトーデス性脱毛症 | 禿髪性毛包炎 |

| 抜毛症(トリコチロマニア) | 粃糠性脱毛症 |

休止期脱毛症 – 毛周期の乱れによる一時的な脱毛

休止期脱毛症は、髪の毛の成長サイクル(毛周期)において、成長期にある毛包が一斉に休止期に移行することで起こる脱毛症です。

通常、全毛髪の約10%が休止期にありますが、この割合が大幅に増加することで、全体的に髪が薄くなったように感じます。

原因 – ストレスや体調変化が引き金となる毛周期の乱れ

休止期脱毛症の引き金となる要因は多岐にわたります。精神的なストレス(大きなショック、環境の変化など)、身体的なストレス(高熱、手術、急激なダイエット、出産など)が代表的です。

これらのストレスが加わってから2〜3ヶ月後に脱毛が始まることが多いのが特徴です。特定の薬剤の副作用や、甲状腺機能異常などの内科的疾患が原因となることもあります。

休止期脱毛症の主な誘因

| 分類 | 具体例 | 脱毛開始時期の目安 |

|---|---|---|

| 精神的ストレス | 強いショック、環境変化 | ストレス後2~3ヶ月 |

| 身体的ストレス | 高熱、手術、出産、急激なダイエット | ストレス後2~3ヶ月 |

| その他 | 薬剤、内科的疾患(甲状腺など) | 原因により異なる |

検査 – 問診と視診、必要に応じて血液検査で背景を探る

医療機関では、まず詳細な問診を行います。最近経験したストレス、既往歴、服用中の薬剤、食生活、生活習慣などを詳しく聞き取ります。これにより、脱毛の引き金となった可能性のある出来事を特定します。

視診では、頭皮全体の状態や脱毛のパターンを確認します。休止期脱毛症では、特定の部位だけでなく、頭部全体で均一に毛髪密度が低下する傾向があります。

毛髪を軽く引っ張る「プルフテスト(牽引試験)」を行い、容易に抜ける毛髪(休止期毛)の割合を確認することもあります。

必要に応じて血液検査を行い、甲状腺機能異常や鉄欠乏性貧血など、脱毛を引き起こす可能性のある内科的疾患の有無を調べます。

びまん性脱毛症 – 全体的に薄くなる脱毛

びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる状態を指します。特定のパターンを持たず、全体的にボリュームが失われたり、分け目が目立ってきたりするのが特徴です。

女性の薄毛の訴えの中で、比較的多く見られます。

原因 – 複合的な要因による全体的な毛髪密度の低下

びまん性脱毛症の原因は一つに特定できないことが多く、複数の要因が複合的に関与していると考えられています。

加齢による毛周期の変化、ホルモンバランスの乱れ(特に女性ホルモンの減少)、栄養不足(特に鉄分、亜鉛、タンパク質など)、ストレス、睡眠不足、不規則な生活習慣、頭皮環境の悪化などが挙げられます。

これらの要因が複合的に作用し、毛髪の成長を妨げたり、毛周期を乱したりすることで、全体的な薄毛につながります。

検査 – 問診、ダーモスコピー、血液検査で原因を絞り込む

検査は、まず丁寧な問診から始まります。生活習慣、食生活、ストレスの状況、既往歴、家族歴などを詳しく聞き取ります。視診では、頭皮全体の状態、毛髪の太さや密度、脱毛のパターンを確認します。

マイクロスコープ(ダーモスコピー)を用いて頭皮や毛穴の状態を拡大して観察し、炎症や皮脂の過剰分泌、毛髪の太さの変化などを詳細に評価します。

びまん性脱毛症の原因として考えられる内科的疾患(甲状腺機能異常、貧血など)を除外するために、血液検査を行うことが一般的です。

びまん性脱毛症の評価項目例

| 検査項目 | 評価内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 問診 | 生活習慣、食生活、ストレス、既往歴など | 背景要因の特定 |

| 視診・ダーモスコピー | 頭皮状態、毛髪密度、毛髪の太さ | 脱毛パターン、頭皮環境の評価 |

| 血液検査 | 甲状腺ホルモン、鉄、亜鉛など | 内科的疾患の除外 |

FAGA(女性男性型脱毛症) – ホルモンの影響

FAGA(Female Androgenetic Alopecia)は、女性における男性型脱毛症と同様のメカニズムで起こる脱毛症です。男性型脱毛症(AGA)とは異なり、生え際が後退することは少なく、頭頂部や分け目を中心に髪が薄くなるのが特徴です。

髪の毛が細く、短くなり、全体的にボリュームが低下します。

原因 – 男性ホルモンと遺伝的素因が影響する毛髪のミニチュア化

主な原因は、男性ホルモンの一種であるジヒドロテストステロン(DHT)の影響と考えられています。

女性の体内にも男性ホルモンは存在し、加齢やホルモンバランスの変化などにより、相対的に男性ホルモンの影響が強まると、毛乳頭細胞にある受容体とDHTが結合します。

これにより、毛髪の成長期が短縮され、毛包が徐々に小さくなり(ミニチュア化)、細く短い毛しか生えなくなります。遺伝的な要因も関与すると考えられています。

検査 – 特徴的な脱毛パターンとダーモスコピー所見で診断

診断は、特徴的な脱毛パターン(頭頂部中心のびまん性脱毛)と、問診による家族歴(特に男性のAGA)の確認が重要です。

視診では、分け目やつむじ周辺の毛髪密度や太さを確認します。ダーモスコピーを用いることで、毛髪の太さのばらつき(太い毛と細い毛の混在)や、毛穴から生えている毛髪の本数の減少(通常2〜3本生えているものが1本になるなど)を観察できます。

これはFAGAに特徴的な所見です。他の脱毛症との鑑別や、ホルモンバランスの異常を確認するために、血液検査(男性ホルモン値、女性ホルモン値など)を行うことがあります。

ただし、FAGAの女性の多くはホルモン値が正常範囲内であることも少なくありません。

FAGAのダーモスコピー所見例

| 所見 | 説明 |

|---|---|

| 毛髪径の多様性 | 太い毛と細い毛(軟毛)が混在する |

| 単毛ユニットの増加 | 1つの毛穴から生える毛が1本になる |

| 黄点(Yellow dots) | 毛穴の開口部に皮脂や角質が詰まったもの |

産後の抜け毛 – 一時的なホルモン変化

出産後に一時的に抜け毛が増加する現象で、多くの女性が経験します。通常、産後2〜3ヶ月頃から始まり、半年から1年程度で自然に回復することが多いです。

原因 – 出産後の急激な女性ホルモン減少による一時的な脱毛

主な原因は、妊娠中に増加していた女性ホルモン(エストロゲン)が出産後に急激に減少することです。エストロゲンには髪の成長期を維持する働きがあるため、妊娠中は抜け毛が少ない状態が続きます。

しかし、出産によってホルモンバランスが妊娠前の状態に戻ると、成長期にあった髪が一斉に休止期に入り、抜け毛として現れます。育児による睡眠不足やストレス、栄養バランスの偏りなども、抜け毛を助長する要因となることがあります。

検査 – 時期と脱毛パターンから診断、通常は特別な検査不要

産後の抜け毛は、時期的な特徴(出産後数ヶ月で始まる)と、全体的に抜けるというパターンから、多くの場合、問診で診断がつきます。出産時期、抜け毛が始まった時期、脱毛の範囲などを確認します。

通常、特別な検査は必要ありませんが、抜け毛が長期間続く場合や、他の脱毛症(甲状腺機能異常や貧血などによる脱毛)が疑われる場合には、血液検査を行うことがあります。

視診やプルフテストで、休止期脱毛の特徴が見られるかを確認することもあります。

産後の抜け毛 回復までの目安

| 時期 | 状態 |

|---|---|

| 産後2~3ヶ月 | 抜け毛が増え始める |

| 産後4~6ヶ月 | 抜け毛のピーク |

| 産後6ヶ月~1年 | 徐々に回復に向かう |

牽引性脱毛症 (けんいんせいだつもうしょう)– ヘアスタイルが原因

牽引性脱毛症は、髪の毛が長期間にわたって強く引っ張られることで、毛根や毛包に負担がかかり、毛が抜けたり、生えなくなったりする脱毛症です。特定の髪型を続けることで起こりやすいのが特徴です。

原因 – 特定の髪型による継続的な物理的ダメージ

原因は、文字通り「牽引」、つまり髪への物理的な引っ張りです。

ポニーテール、お団子、編み込み、エクステンションなど、髪を強く結んだり、引っ張ったりする髪型を日常的に続けていると、特定の部位(特に生え際や分け目)の毛根に持続的な力が加わります。

この力が毛包にダメージを与え、炎症を引き起こしたり、毛髪の成長を妨げたりして、脱毛につながります。初期段階では可逆的ですが、長期間続くと毛包が萎縮し、永久的な脱毛に至ることもあります。

牽引性脱毛症を起こしやすい髪型

- きついポニーテール、ツインテール

- きついお団子ヘア

- 編み込み(コーンロウなど)

- ヘアエクステンション

- 常に同じ分け目

検査 – 問診でのヘアケア習慣確認と視診による脱毛部位の特定

診断は、問診による髪型やヘアケア習慣の確認と、視診による脱毛部位の確認が中心となります。どのくらいの期間、どのような髪型をしているか、髪を結ぶ強さなどを詳しく聞き取ります。

視診では、脱毛が起きている部位(生え際、側頭部、分け目など)と、その範囲を確認します。脱毛部位の毛髪が細くなっていたり、折れていたり、毛包周囲に軽い炎症が見られたりすることがあります。

ダーモスコピーで毛穴の状態や毛髪の太さを観察することも診断の助けになります。通常、血液検査などの特別な検査は必要ありませんが、他の脱毛症との鑑別が必要な場合に検討します。

牽引性脱毛症の診察ポイント

| 診察項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 問診 | 日常的な髪型、ヘアケア習慣、期間 |

| 視診 | 脱毛部位(生え際、分け目など)、毛髪の状態(細毛、切れ毛)、頭皮の炎症 |

| ダーモスコピー | 毛穴の状態、毛髪の太さの変化 |

円形脱毛症 – 自己免疫反応による脱毛

円形脱毛症は、免疫系の異常により、自身の毛包組織を攻撃してしまう自己免疫疾患の一種と考えられています。突然、円形または楕円形の脱毛斑が発生するのが特徴ですが、頭部全体や全身の毛が抜ける重症型もあります。

原因 – 毛包を標的とする自己免疫反応による突然の脱毛

直接的な原因は、リンパ球(T細胞)が毛包を異物と誤認して攻撃し、毛髪の成長を阻害することです。

なぜこのような自己免疫反応が起こるのか、その詳細な理由はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的な素因を持つ人に、精神的ストレス、肉体的疲労、感染症、他の自己免疫疾患(甲状腺疾患、膠原病など)などが引き金となって発症すると考えられています。

アトピー性皮膚炎との関連も指摘されています。

検査 – ダーモスコピーでの特徴的な所見と血液検査による合併症評価

診断は、特徴的な脱毛斑(境界明瞭な円形・楕円形)の視診が基本です。ダーモスコピーを用いると、診断の手がかりとなる所見が得られます。

具体的には、毛根側が細くなった「感嘆符毛(!マークのような毛)」、毛穴の中に黒い点として見える「黒点(black dots)」、切れた毛髪「断毛」などです。脱毛斑の数、大きさ、部位、活動性(脱毛が進行しているか)を評価します。

重症度や他の自己免疫疾患の合併を確認するために、血液検査(自己抗体、甲状腺機能など)を行うことがあります。特に、広範囲に脱毛が及ぶ場合や、治療への反応が悪い場合には、これらの検査が重要になります。

円形脱毛症のダーモスコピー所見

| 所見 | 特徴 | 意味合い |

|---|---|---|

| 感嘆符毛 | 毛根側が細く、先端が太い | 活動期を示すことが多い |

| 黒点 | 毛穴に残った断毛 | 活動期を示すことが多い |

| 黄点 | 毛穴の開口部の詰まり | 慢性期や回復期に見られることも |

内分泌性脱毛症 – ホルモンバランスの異常

内分泌性脱毛症は、ホルモンを分泌する器官(内分泌腺)の機能異常によってホルモンバランスが崩れ、その結果として引き起こされる脱毛症の総称です。甲状腺疾患や副腎疾患などが原因となることがあります。

原因 – 甲状腺疾患などホルモン分泌異常に伴う脱毛

代表的な原因疾患として、甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)と甲状腺機能低下症(橋本病など)があります。

甲状腺ホルモンは毛髪の成長サイクルに影響を与えるため、その分泌が過剰になっても、不足しても脱毛を引き起こす可能性があります。脱毛はびまん性(全体的)に起こることが多いです。

また、副腎皮質ホルモンの過剰(クッシング症候群)や、下垂体機能の異常なども、脱毛の原因となり得ます。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)では、男性ホルモンの相対的な増加により、FAGAに似た脱毛パターンを示すことがあります。

検査 – 血液検査によるホルモン値測定で原因疾患を特定

内分泌性脱毛症が疑われる場合、原因となっている内分泌疾患を特定するための検査が中心となります。まずは詳細な問診を行い、脱毛以外の症状(体重変化、動悸、倦怠感、月経異常、体毛の変化など)の有無を確認します。

視診で脱毛のパターンを確認した後、血液検査によって各種ホルモン値を測定します。特に、甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4)、甲状腺自己抗体、副腎皮質ホルモン、性ホルモン(テストステロン、エストロゲンなど)の測定が重要です。

必要に応じて、原因疾患をさらに詳しく調べるための画像検査(甲状腺エコー、腹部CTなど)や負荷試験などが行われることもあります。

内分泌性脱毛症の原因となりうる疾患

- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)

- 甲状腺機能低下症(橋本病など)

- クッシング症候群

- 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)

- 下垂体機能低下症

関連するホルモン検査項目例

| ホルモン | 関連疾患(例) |

|---|---|

| 甲状腺ホルモン (TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能亢進症、低下症 |

| 副腎皮質ホルモン (コルチゾール) | クッシング症候群 |

| 性ホルモン (テストステロンなど) | 多嚢胞性卵巣症候群 |

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症) – エストロゲンの減少

更年期(一般的に40代後半から50代)に差し掛かると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が大きくゆらぎながら減少し、閉経を迎えます。このホルモンバランスの変化に伴って現れる薄毛や抜け毛を指します。

原因 – エストロゲン減少と加齢が複合的に関与する脱毛

主な原因は、閉経に伴うエストロゲンの急激な減少です。エストロゲンには、髪の成長期を長く保ち、髪のハリやコシを維持する働きがあります。

そのため、エストロゲンが減少すると、髪の成長期が短くなり、休止期に入る毛髪の割合が増加します。また、髪自体も細く、弱々しくなりやすくなります。

さらに、エストロゲンの減少により、相対的に男性ホルモンの影響が強まることも、FAGA(女性男性型脱毛症)に似た頭頂部の薄毛を進行させる一因となります。加齢による毛周期の変化も複合的に関与します。

検査 – 問診、視診、血液検査で他の原因を除外し診断

診断は、年齢(更年期世代であること)、閉経の状況、脱毛のパターン(びまん性、頭頂部中心など)、他の更年期症状(ほてり、のぼせ、不眠、気分の落ち込みなど)の有無などを問診で確認することが基本です。

視診やダーモスコピーで、FAGAやびまん性脱毛症に特徴的な所見(毛髪径の多様性、毛髪密度の低下など)が見られるかを確認します。他の脱毛原因を除外するために、血液検査を行うことが一般的です。

特に、甲状腺機能異常や貧血などは更年期世代の女性にも見られるため、これらのチェックは重要です。

必要に応じて、女性ホルモン(エストラジオール、FSHなど)の値を測定することもありますが、更年期にはホルモン値が大きく変動するため、一度の測定だけでは判断が難しい場合もあります。

更年期の抜け毛に関連する変化

| 変化 | 影響 |

|---|---|

| エストロゲン減少 | 成長期短縮、休止期毛増加、髪質の変化 |

| 相対的な男性ホルモンの影響増 | FAGA様の脱毛パターン助長 |

| 加齢 | 毛周期の変化、毛包機能低下 |

薬剤性脱毛症 – 薬の副作用

薬剤性脱毛症は、特定の医薬品の服用や使用が原因で引き起こされる脱毛症です。原因となる薬剤を中止すれば回復することが多いですが、薬剤によっては脱毛が続くこともあります。

原因 – 特定の医薬品の副作用として起こる成長期または休止期の脱毛

原因となる薬剤は多岐にわたります。大きく分けて、毛周期の成長期に作用して脱毛を引き起こすタイプ(成長期脱毛)と、休止期に作用して脱毛を引き起こすタイプ(休止期脱毛)があります。

抗がん剤(細胞増殖を抑える薬)は、活発に分裂する毛母細胞に強く作用するため、重度の成長期脱毛を引き起こす代表的な薬剤です。

その他、抗凝固薬、高血圧治療薬、脂質異常症治療薬、抗てんかん薬、抗うつ薬、インターフェロン製剤、一部のホルモン剤なども、休止期脱毛などを引き起こす可能性があります。どの薬剤が原因となるかは個人差も大きいです。

脱毛を引き起こす可能性のある薬剤群(例)

- 抗がん剤

- 抗凝固薬(ワルファリンなど)

- 高血圧治療薬(β遮断薬など)

- 脂質異常症治療薬(フィブラート系など)

- 抗てんかん薬

- 抗うつ薬

検査 – 詳細な服薬歴の聴取と薬剤との時間的関連性の評価

診断において最も重要なのは、詳細な服薬歴の聴取です。現在服用している薬だけでなく、過去に使用した薬、市販薬、サプリメントについても詳しく確認します。脱毛が始まった時期と、薬剤の開始・変更時期との関連性を慎重に検討します。

視診では、脱毛のパターン(成長期脱毛か休止期脱毛か)や程度を確認します。原因薬剤が特定できれば、可能であれば医師と相談の上、その薬剤を中止または変更することで脱毛が改善するかどうかを観察します(薬剤の中止・変更は自己判断せず、必ず処方医に相談してください)。

他の脱毛原因を除外するために、血液検査などを行うこともあります。

薬剤性脱毛症の診断プロセス

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 詳細な問診 | 服薬歴(開始・変更時期)、脱毛開始時期の確認 |

| 視診 | 脱毛パターン(成長期/休止期)、程度の評価 |

| 原因薬剤の推定 | 時期的な関連性、薬剤情報の確認 |

| (可能であれば)被疑薬の中止・変更 | 処方医との相談の上、脱毛の改善を確認 |

栄養不足による脱毛症 – 食生活の偏り

髪の毛の成長には、様々な栄養素が必要です。特定の栄養素が慢性的に不足したり、極端な食事制限を行ったりすると、毛髪の正常な成長サイクルが維持できなくなり、脱毛を引き起こすことがあります。

原因 – タンパク質、鉄、亜鉛などの不足による毛髪合成・成長の阻害

髪の主成分はケラチンというタンパク質であり、その合成にはタンパク質、亜鉛、ビタミン類(特にビオチン、パントテン酸など)が必要です。また、毛母細胞へ酸素や栄養を運ぶ血液の成分であるヘモグロビンの生成には鉄分が不可欠です。

したがって、過度なダイエット、偏った食生活、吸収不良症候群などにより、これらの栄養素が不足すると、毛髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。

特に女性では、月経による出血や妊娠・授乳などにより鉄欠乏性貧血になりやすく、これが薄毛の一因となることがあります。亜鉛不足も、毛髪の成長障害や脱毛の原因として知られています。

検査 – 食生活の問診と血液検査による栄養状態の評価

まず、問診で食生活の内容(食事回数、バランス、ダイエット経験など)、体重の変化、消化器系の症状などを詳しく聞き取ります。視診で髪の状態(細さ、ツヤ、切れ毛など)や頭皮の状態を確認します。

栄養不足が疑われる場合、血液検査によって具体的な栄養状態を評価します。特に、血清フェリチン(貯蔵鉄)、血清鉄、ヘモグロビン濃度(貧血の有無)、血清亜鉛、総タンパク、アルブミンなどの測定が重要です。

これらの検査結果と問診内容を総合的に判断し、栄養不足が脱毛の原因であるかどうかを評価します。

毛髪の健康に関わる主な栄養素

| 栄養素 | 役割 | 不足時の影響(例) |

|---|---|---|

| タンパク質 | 毛髪(ケラチン)の主成分 | 毛髪の菲薄化、成長障害 |

| 鉄 | ヘモグロビンの構成成分(酸素運搬) | 貧血による毛母細胞への酸素供給低下、脱毛 |

| 亜鉛 | ケラチン合成、細胞分裂に関与 | 脱毛、毛髪の成長障害 |

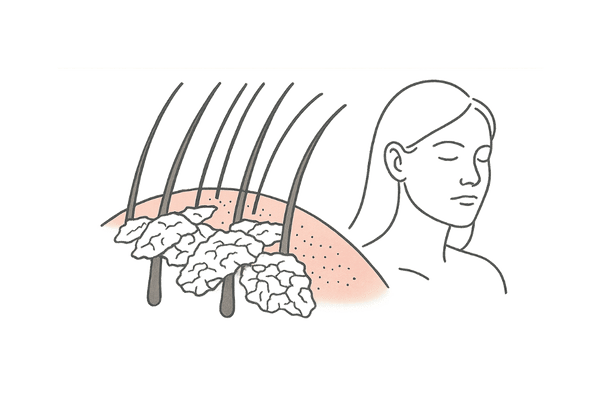

脂漏性脱毛症(しろうせいだつもうしょう) – 頭皮の炎症と皮脂

脂漏性脱毛症は、脂漏性皮膚炎(頭皮の湿疹の一種)に伴って起こる脱毛症です。皮脂の過剰な分泌と、皮膚常在菌であるマラセチア菌の異常増殖などが関与し、頭皮に炎症やかゆみ、フケが生じ、二次的に脱毛が引き起こされます。

原因 – 脂漏性皮膚炎に伴う頭皮の炎症と環境悪化

直接的な原因は、頭皮の脂漏性皮膚炎です。

脂漏性皮膚炎は、皮脂の分泌が多い部位(頭皮、顔、胸、背中など)に発症しやすい皮膚炎で、皮脂の質や量の変化、マラセチア菌の増殖、ストレス、ホルモンバランスの乱れ、不適切なヘアケア、ビタミンB群の不足などが複合的に関与して発症すると考えられています。

頭皮に炎症が起こると、毛穴周辺の環境が悪化し、毛髪の正常な成長が妨げられ、抜け毛が増加したり、新しい毛が生えにくくなったりします。かゆみで頭皮を掻きむしることも、毛髪や毛包へのダメージとなり、脱毛を助長します。

検査 – 視診とダーモスコピーによる脂漏性皮膚炎の所見確認

診断は、主に視診によって行われます。頭皮の状態を詳しく観察し、脂漏性皮膚炎に特徴的な所見(赤み、黄色っぽい湿ったフケ、ベタつき、かゆみなど)があるかを確認します。

脱毛がどの部位に、どの程度起きているかも評価します。ダーモスコピーを用いると、毛穴周囲の炎症や血管拡張、フケの状態などをより詳細に観察できます。

通常、特別な血液検査などは必要ありませんが、症状が重い場合や、他の皮膚疾患(乾癬など)との鑑別が必要な場合には、真菌検査(マラセチア菌の確認)や皮膚生検(皮膚の一部を採取して顕微鏡で調べる検査)を行うこともあります。

脂漏性皮膚炎の頭皮所見

| 所見 | 特徴 |

|---|---|

| 紅斑 | 頭皮の赤み |

| 鱗屑(フケ) | 黄色っぽく、やや湿ったフケ、または乾燥したフケ |

| 掻痒(かゆみ) | しばしば伴う |

| 脂っぽさ | 頭皮や髪のベタつき |

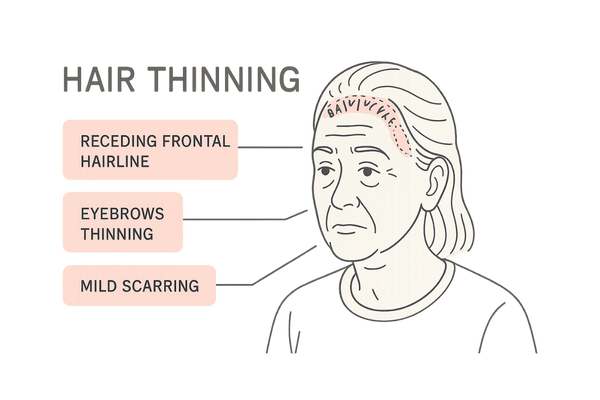

前頭部線維化脱毛症(FFA) – 生え際の後退

前頭部線維化脱毛症(Frontal Fibrosing Alopecia, FFA)は、主に閉経後の女性に見られる進行性の脱毛症で、額の生え際(前頭部)や側頭部の毛髪が帯状に後退していくのが特徴です。眉毛の脱毛を伴うことも多くあります。

原因 – 毛包への自己免疫性炎症と線維化による生え際の後退

原因はまだ完全には解明されていませんが、毛包の特定の部分(バルジ領域など)に対する自己免疫的な炎症反応が関与していると考えられています。

リンパ球が毛包を攻撃し、炎症とそれに続く線維化(組織が硬くなること)を引き起こすことで、毛包が破壊され、永久的な脱毛に至ります。

ホルモン要因(閉経との関連)や遺伝的要因、環境要因(日焼け止め成分などへの曝露)の関与も推測されていますが、確定的な証拠はまだありません。毛孔性扁平苔癬(LPP)の一種と考える専門家もいます。

検査 – 特徴的な臨床像と皮膚生検による組織学的確定診断

診断は、特徴的な臨床症状(前頭部・側頭部の帯状の脱毛、生え際の後退、眉毛脱毛)と、視診・ダーモスコピー所見に基づいて行われます。視診では、脱毛部位の皮膚がやや白っぽく、毛穴の消失が見られることがあります。

生え際には、毛包周囲の赤みや鱗屑(フケ)を伴うこともあります。ダーモスコピーでは、毛穴の消失、毛包周囲の紅斑や鱗屑、孤立毛(一本だけ残った毛)などが観察されます。

確定診断や他の脱毛症との鑑別のために、皮膚生検が非常に重要です。採取した皮膚組織を顕微鏡で観察し、毛包周囲のリンパ球浸潤や線維化といった特徴的な病理組織学的所見を確認します。

FFAの診断に有用な所見

| 検査 | 主な所見 |

|---|---|

| 視診 | 前頭部・側頭部の帯状脱毛、生え際の後退、眉毛脱毛、毛孔消失 |

| ダーモスコピー | 毛孔消失、毛包周囲の紅斑・鱗屑、孤立毛 |

| 皮膚生検 | 毛包周囲のリンパ球浸潤(特に峡部・漏斗部)、線維化、皮脂腺消失 |

毛孔性扁平苔癬(LPP)性脱毛症 – 毛穴周囲の炎症と瘢痕化

毛孔性扁平苔癬(Lichen Planopilaris, LPP)は、皮膚や粘膜に炎症を起こす扁平苔癬が、毛包に発生する特殊なタイプです。

毛包が炎症によって破壊され、瘢痕(はんこん:きずあと)に置き換わることで永久的な脱毛(瘢痕性脱毛)を引き起こします。

原因 – 毛包を破壊する自己免疫性の炎症と瘢痕化

原因は不明ですが、FFAと同様に、毛包に対する自己免疫反応が関与していると考えられています。Tリンパ球が毛包の特定の細胞を攻撃し、持続的な炎症を引き起こします。

この炎症が毛包構造を破壊し、最終的に線維組織に置き換わる(線維化・瘢痕化)ため、毛髪が再生できなくなります。発症の引き金として、遺伝的要因、薬剤、感染症、ストレスなどが考えられていますが、詳細はわかっていません。

検査 – 臨床所見と皮膚生検による特徴的な病理組織像の確認

診断には、臨床症状の評価と皮膚生検が不可欠です。臨床的には、頭頂部や側頭部などに、境界が比較的明瞭な脱毛斑が単発または多発します。

脱毛斑の辺縁(活動性の高い部分)では、毛穴の周りに赤みや鱗屑(フケ)、角栓(毛穴の詰まり)が見られることがあります。かゆみや軽い痛みを伴うこともあります。

ダーモスコピーでは、毛包周囲の紅斑、鱗屑(特に毛孔周囲を取り囲むような鱗屑)、毛孔の消失、白色瘢痕などが観察されます。

確定診断のためには、活動性の高い脱毛斑の辺縁から皮膚生検を行い、病理組織学的に毛包周囲のリンパ球浸潤、毛包上皮の変性、線維化などの特徴的な所見を確認します。

LPPのダーモスコピー所見例

- 毛孔周囲の紅斑

- 毛孔周囲の鱗屑(Perifollicular scaling)

- 毛孔の消失

- 白色瘢痕領域

LPPの診断における皮膚生検の重要性

| 目的 | 確認する所見(例) |

|---|---|

| 確定診断 | 毛包周囲の苔癬様リンパ球浸潤、毛包上皮の空胞変性 |

| 活動性の評価 | 炎症細胞浸潤の程度 |

| 他の瘢痕性脱毛症との鑑別 | DLE、禿髪性毛包炎などとの組織学的差異 |

円板状エリテマトーデス(DLE)性脱毛症 – 皮膚の自己免疫疾患

円板状エリテマトーデス(Discoid Lupus Erythematosus, DLE)は、皮膚に限局して症状が現れるタイプの慢性的な自己免疫疾患(ループス・エリテマトーデスの一種)です。

頭皮に発症すると、毛包が破壊され、瘢痕性の脱毛を引き起こします。

原因 – 皮膚への自己免疫攻撃による毛包破壊と瘢痕性脱毛

DLEは自己免疫疾患であり、免疫系が自身の皮膚組織(特に表皮と真皮の境界部や毛包など)を攻撃してしまうことで発症します。

詳細な原因は不明ですが、遺伝的な素因に、紫外線曝露、特定の薬剤、感染症などが誘因となって発症すると考えられています。

頭皮の毛包が攻撃されると、炎症と組織破壊が起こり、毛包が瘢痕組織に置き換わってしまうため、毛髪は再生しません。

検査 – 皮膚症状、ダーモスコピー、皮膚生検、自己抗体検査

診断は、特徴的な皮膚症状と皮膚生検によって行われます。頭皮には、境界明瞭で、やや盛り上がった赤い発疹(紅斑)が出現し、表面には硬く付着した鱗屑(フケ)や痂皮(かさぶた)が見られます。

進行すると、病変の中心部が萎縮し、白っぽくなり(瘢痕化)、毛穴が消失して脱毛斑となります。ダーモスコピーでは、毛細血管拡張、毛孔角栓、色素沈着・脱失などが観察されます。確定診断には皮膚生検が重要です。

病理組織学的に、表皮基底層の液状変性、真皮へのリンパ球浸潤(特に毛包や付属器周囲)、ムチン沈着などの特徴的な所見を確認します。

また、全身性エリテマトーデス(SLE)への移行の可能性も考慮し、血液検査(自己抗体:抗核抗体など)や尿検査を行うこともあります。

DLEの頭皮病変の特徴

| 時期 | 主な所見 |

|---|---|

| 初期(活動期) | 境界明瞭な紅斑、付着性の鱗屑、毛孔角栓 |

| 慢性期(瘢痕期) | 中心部の萎縮、色素沈着・脱失、毛孔消失、永久脱毛 |

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん) – 毛穴の化膿と瘢痕化

禿髪性毛包炎(Folliculitis Decalvans)は、頭皮の毛包に慢性の化膿性炎症が起こり、毛包が破壊されて瘢痕性の脱毛を引き起こす疾患です。複数の毛髪が束になって生える「束毛(そくもう)」が特徴的な所見です。

原因 – 細菌感染への異常な免疫応答による慢性の化膿性毛包炎

正確な原因は不明ですが、黄色ブドウ球菌などの細菌感染に対する異常な免疫応答が関与していると考えられています。毛包に細菌が感染し、慢性の化膿性炎症が持続することで、毛包が破壊され、周囲が線維化・瘢痕化します。

遺伝的な要因や、毛包の構造的な異常が関与する可能性も指摘されています。炎症が治まった後も瘢痕が残るため、脱毛は永続的です。

検査 – 臨床所見(束毛など)、細菌培養、皮膚生検による総合的診断

診断は、臨床症状と細菌培養、皮膚生検などを組み合わせて行います。臨床的には、頭頂部などに毛包を中心とした膿疱(膿を持った発疹)や丘疹(盛り上がり)、痂皮(かさぶた)が多発し、それらが融合して広がっていきます。

炎症が強い部分では、複数の毛髪が1つの毛穴から束になって生えているように見える「束毛」が特徴的です。進行すると、病変部位は瘢痕化し、脱毛斑となります。

ダーモスコピーでは、束毛、毛包周囲の膿疱や紅斑、黄色い痂皮などが観察されます。膿疱の内容物や組織の一部を採取して細菌培養を行い、原因菌(主に黄色ブドウ球菌)を特定します。

皮膚生検では、毛包を中心とした好中球(化膿性炎症の主役)の浸潤や、毛包破壊、瘢痕化などの所見を確認し、他の瘢痕性脱毛症(LPP、DLEなど)との鑑別を行います。

禿髪性毛包炎の主な所見

| 所見 | 特徴 |

|---|---|

| 毛包性膿疱・丘疹 | 毛穴に一致した膿や盛り上がり |

| 束毛 (Tufted hair) | 1つの毛穴から複数の毛が束状に出る |

| 痂皮・瘢痕 | かさぶた、炎症後のきずあと |

抜毛症(トリコチロマニア) – 自分で抜いてしまう

抜毛症(Trichotillomania)は、自分の髪の毛を繰り返し引き抜いてしまう衝動制御障害の一種です。抜毛行為がやめられず、結果として明らかな脱毛斑が生じます。

原因 – ストレスや不安に関連する衝動的な抜毛行為

抜毛行為の背景には、ストレス、不安、退屈、緊張などの心理的な要因が関与していることが多いと考えられています。抜毛行為自体が、一時的に緊張を緩和したり、満足感を得たりする手段となっている場合があります。

特定の状況(勉強中、テレビを見ている時など)で無意識に抜いてしまうこともあります。根本的な原因は複雑で、精神医学的な側面からの理解が必要です。他の精神疾患(不安障害、うつ病、強迫性障害など)を合併していることもあります。

検査 – 問診での抜毛行為の確認と視診・ダーモスコピーでの特徴的な毛髪所見

診断は、問診による抜毛行為の確認と、視診による特徴的な脱毛斑の観察が中心となります。患者さん自身が抜毛行為を自覚しているか、どのような状況で抜いてしまうか、抜毛前の緊張感や抜毛後の解放感などについて詳しく聞き取ります。

視診では、不規則な形状で、境界が不明瞭な脱毛斑が見られます。脱毛斑の中には、長さが不揃いで、途中でちぎれたような毛髪(断毛)や、新しく生えてきた短い毛が混在しているのが特徴です。

ダーモスコピーでは、様々な長さの断毛、黒点、毛幹の潰れ(トリコレキシス・ノドサ様変化)、出血点などが観察されます。皮膚生検は通常必要ありませんが、他の脱毛症との鑑別が困難な場合に行われることがあります。

心理的な背景を探るために、心理士や精神科医による評価が必要となることもあります。

抜毛症に特徴的な毛髪所見

- 様々な長さの断毛

- 毛幹の途中での断裂、裂毛

- 毛根が残っていない毛髪

- 新しく生えてきた短い毛との混在

抜毛症の診断ポイント

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 問診 | 抜毛行為の自覚、状況、心理状態 |

| 視診 | 不規則な脱毛斑、境界不明瞭、断毛・短毛の混在 |

| ダーモスコピー | 断毛、黒点、毛幹異常、出血点 |

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) – 大量のフケによる脱毛

粃糠性脱毛症は、石綿状粃糠疹(せきめんじょうひこうしん)とも呼ばれ、厚く乾燥したフケ(鱗屑)が、毛髪に絡みつき、毛束を覆うように固着する状態を特徴とします。

この厚い鱗屑が毛髪の成長を妨げたり、炎症を伴ったりすることで、一時的な脱毛を引き起こすことがあります。

原因 – 基礎疾患に伴う厚い鱗屑の固着と炎症による二次的脱毛

粃糠性脱毛症は、特定の疾患そのものではなく、いくつかの基礎疾患(乾癬、脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎など)に伴って見られる頭皮の状態(反応パターン)と考えられています。

これらの基礎疾患による頭皮の炎症や異常な角化(皮膚細胞のターンオーバーの乱れ)が原因で、厚く、乾燥し、剥がれにくいフケ(鱗屑)が大量に生成されます。

この鱗屑が毛幹を取り囲むように固着し、石綿(アスベスト)が吹き付けられたような外観を呈します。鱗屑を無理に剥がそうとすると、毛髪ごと抜けてしまうことがあります。

また、基礎疾患による炎症が毛包に影響を与え、脱毛を助長することもあります。

検査 – 特徴的な鱗屑の視診と基礎疾患特定のための諸検査

診断は、特徴的な臨床所見(毛髪に固着した厚い白色~黄白色の鱗屑)の視診が基本です。鱗屑が毛束を取り囲み、瓦を重ねたように見えることもあります。

ダーモスコピーは、鱗屑の状態や、基礎疾患を示唆する所見(乾癬であれば点状出血、脂漏性皮膚炎であれば血管拡張など)の観察に役立ちます。

基礎疾患を特定するために、問診(他の部位の皮膚症状、既往歴、アレルギー歴など)や、必要に応じて血液検査、パッチテスト(接触皮膚炎が疑われる場合)、皮膚生検などを行います。

特に乾癬や脂漏性皮膚炎との鑑別が重要です。真菌感染(白癬など)を除外するために、鱗屑を用いた真菌検査を行うこともあります。

粃糠性脱毛症の基礎疾患(例)

| 基礎疾患 | 関連する所見(頭皮以外も含む) |

|---|---|

| 乾癬 | 肘、膝、腰などの境界明瞭な紅斑・銀白色の鱗屑、爪の変化 |

| 脂漏性皮膚炎 | 顔面(眉間、鼻翼周囲)、前胸部などの紅斑・黄色調の鱗屑 |

| アトピー性皮膚炎 | 全身の乾燥、湿疹、強いかゆみ、アレルギー歴 |

まとめ – 原因に応じた理解と対処

女性の薄毛・脱毛症には、ホルモンバランスの変化、自己免疫疾患、物理的な要因、栄養不足、薬剤、基礎疾患など、実に様々な原因が存在します。

この記事では、代表的な17種類の脱毛症について、その原因と医療機関での検査法を中心に解説しました。

休止期脱毛症や産後の抜け毛のように一時的なものから、FAGAや瘢痕性脱毛症のように進行性・永続的なものまで、その性質は多岐にわたります。

正確な診断のためには、丁寧な問診、視診、ダーモスコピー、血液検査、場合によっては皮膚生検など、原因に応じた適切な検査が必要です。ご自身の症状に心当たりがある場合は、自己判断せずに、まずは皮膚科専門医にご相談ください。

薄毛の原因について理解が深まったら、次は「治療と予防」について以下の記事で勉強してまいりましょう。

薄毛の治療と予防法について

参考文献

OLSEN, Elise A., et al. Iron deficiency in female pattern hair loss, chronic telogen effluvium, and control groups. Journal of the American Academy of Dermatology, 2010, 63.6: 991-999.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

BITTENCOURT, C., et al. Chronic telogen effluvium and female pattern hair loss are separate and distinct forms of alopecia: a histomorphometric and immunohistochemical analysis. Clinical and experimental dermatology, 2014, 39.8: 868-873.

OLSEN, Elise A. Female pattern hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2001, 45.3: S70-S80.

BRENNER, Fabiane Mulinari; OLDONI, Carolina. Telogen effluvium x female pattern hair loss: is there correlation?. Anais brasileiros de dermatologia, 2019, 94.4: 486-487.

HARRISON, S.; SINCLAIR, R. Telogen effluvium. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 389-395.

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.

GROVER, Chander; KHURANA, Ananta. Telogen effluvium. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2013, 79: 591.

BIRCH, M. P.; LALLA, S. C.; MESSENGER, A. G. Female pattern hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 383-388.