女性の薄毛は、見た目の印象を大きく左右するため、多くの方が深刻に悩んでいます。しかし、一口に薄毛といっても、その原因や症状は様々です。

ご自身の状態を正しく理解し、適切な対処法を見つけるためには、まずどのような種類の薄毛があるのかを知ることが大切です。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、女性に見られる代表的な薄毛の種類と、それぞれの概要について詳しく解説します。

女性の薄毛は17種類+αある

女性の薄毛や抜け毛の悩みは決して珍しいものではありません。その原因は多岐にわたり、それぞれ特徴や対処法が異なります。一般的に知られているものから、専門的な診断が必要なものまで含めると、多くの種類が存在します。

ここでは女性の薄毛で多くみられる、びまん性脱毛症やFAGA(女性男性型脱毛症)、牽引性脱毛症、円形脱毛症など17種類を挙げ、それぞれの詳細を解説していきます。ご自身の症状と照らし合わせながら読み進めていただくことで、薄毛への理解を深める一助となれば幸いです。

薄毛の種類を特定することは、適切なケアや治療への第一歩です。自己判断せずに、気になる症状があれば専門医に相談することを推奨します。

それぞれの脱毛症には特徴的な症状や進行パターンがあり、専門医はそれらを総合的に判断して診断します。

薄毛の分類の考え方

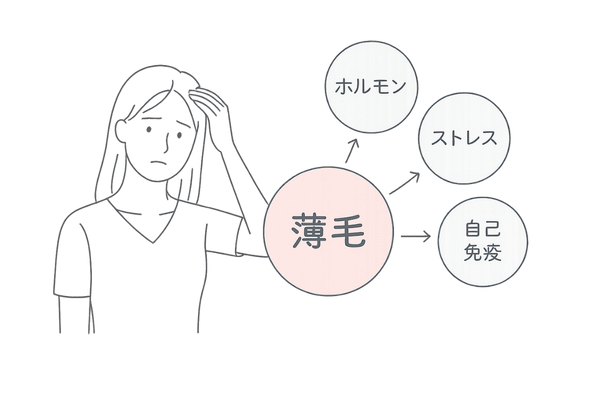

薄毛は、その原因や症状の現れ方によっていくつかのカテゴリーに分類できます。

例えば、髪の毛周期の乱れによるもの、ホルモンバランスの変化によるもの、自己免疫疾患によるもの、外的要因によるものなどがあります。

これらの分類を理解することで、なぜ薄毛が起きているのか、どのような点に注意すべきかが見えてきます。また、複数の要因が絡み合って薄毛を引き起こしている場合も少なくありません。

当院で治療している薄毛の種類

| 休止期脱毛症 | びまん性脱毛症 | FAGA(女性男性型脱毛症) |

| 産後の抜け毛(産後脱毛症) | 牽引性脱毛症 | 円形脱毛症 |

| 内分泌性脱毛症 | 更年期の抜け毛(閉経期脱毛症) | 薬剤性脱毛症 |

| 栄養不足による脱毛症 | 脂漏性脱毛症 | 前頭部線維化脱毛症(FFA) |

| 毛孔性扁平苔癬性脱毛症 | 円板状エリテマトーデス性脱毛症 | 禿髪性毛包炎 |

| 抜毛症(トリコチロマニア) | 粃糠性脱毛症 |

休止期脱毛症

休止期脱毛症は、女性の薄毛の中でも比較的多く見られるタイプの一つです。

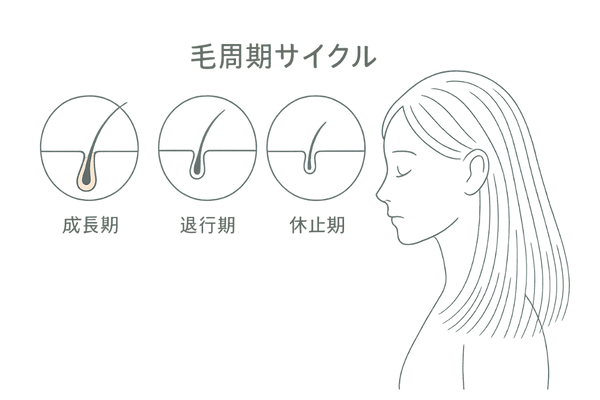

髪の毛には成長期、退行期、休止期というサイクル(毛周期)がありますが、何らかの原因で成長期が短縮されたり、多くの毛が一斉に休止期に入ってしまったりすることで、抜け毛が増加し、全体のボリュームダウンを感じるようになります。

通常、休止期に入った毛髪は数ヶ月で自然に抜け落ち、新しい毛髪が生えてきますが、このバランスが崩れると薄毛が目立つようになります。

休止期脱毛症の主な原因

休止期脱毛症を引き起こす原因は多岐にわたります。多くの場合、身体的または精神的な大きなストレスが引き金となると考えられています。

例えば、過度なダイエットによる栄養不足、大きな手術や病気、出産、精神的なショックなどが挙げられます。これらの出来事から数ヶ月後に抜け毛が増え始めるのが特徴です。

- 極端な食事制限

- 精神的ストレス

- 高熱や感染症

- 甲状腺機能の異常

急性休止期脱毛症と慢性休止期脱毛症

休止期脱毛症は、症状の持続期間によって急性と慢性に分けられます。

急性休止期脱毛症は、原因が特定でき、それを取り除くことで比較的短期間(通常6ヶ月以内)に回復することが多いです。

一方、慢性休止期脱毛症は、抜け毛が6ヶ月以上持続し、原因が特定しにくい場合や、複数の要因が絡んでいる場合があります。慢性化すると、改善までに時間がかかることもあります。

急性型と慢性型の比較

| 項目 | 急性休止期脱毛症 | 慢性休止期脱毛症 |

|---|---|---|

| 発症時期 | 原因事象から2~3ヶ月後 | 緩やかに進行、または持続 |

| 抜け毛の期間 | 通常6ヶ月以内 | 6ヶ月以上持続 |

| 回復 | 原因除去で比較的良好 | 時間がかかる場合がある |

びまん性脱毛症

びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく、頭部全体の髪の毛が均等に薄くなる症状を指します。

髪の毛一本一本が細くなったり、ハリやコシが失われたりすることで、全体のボリュームが減少し、地肌が透けて見えるようになります。

特定のパターンを持たず、全体的に薄くなるのが特徴で、女性の薄毛の代表的なタイプの一つです。進行は比較的緩やかで、初期には気づきにくいこともあります。

びまん性脱毛症の症状と特徴

主な症状としては、分け目が広がる、髪全体のボリュームがなくなる、髪が細く弱々しくなる、抜け毛が増えるなどが挙げられます。

男性型脱毛症(AGA)のように生え際が後退したり、頭頂部だけが極端に薄くなったりするのとは異なり、全体的に密度が低下します。初期には髪質の変化として感じられることが多いようです。

びまん性脱毛症の考えられる要因

びまん性脱毛症の原因は一つではなく、複数の要因が複合的に関与していることが多いと考えられています。

加齢による毛母細胞の働きの低下、ホルモンバランスの乱れ、ストレス、栄養不足、血行不良、誤ったヘアケアなどが挙げられます。これらの要因が毛髪の成長を妨げ、健康な髪が育ちにくくなることで発症します。

びまん性脱毛症の主な要因

| 要因カテゴリー | 具体例 | 髪への影響 |

|---|---|---|

| 加齢 | 毛母細胞の機能低下 | 髪の成長サイクルの遅延、髪質の低下 |

| ホルモンバランス | 女性ホルモンの減少 | 髪の成長促進作用の低下 |

| 生活習慣 | 栄養不足、睡眠不足、ストレス | 頭皮環境の悪化、血行不良 |

FAGA(女性男性型脱毛症)

FAGAは「Female Androgenetic Alopecia」の略で、女性男性型脱毛症とも呼ばれます。

男性のAGA(男性型脱毛症)と同様に、男性ホルモンが関与していると考えられていますが、女性の場合は男性とは症状の現れ方が異なります。主に頭頂部の広範囲な薄毛が特徴で、分け目が目立つようになることが多いです。

男性のように生え際が後退することは比較的少ないとされています。

FAGAのメカニズムと男性ホルモンの影響

FAGAの発症には、男性ホルモンの一種であるテストステロンが、5αリダクターゼという酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換されることが関与しています。

このDHTが毛乳頭細胞にある男性ホルモン受容体と結合すると、毛母細胞の増殖が抑制され、髪の成長期が短縮されます。その結果、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまい、細く短い毛が増えることで薄毛が進行します。

女性でも副腎や卵巣で男性ホルモンが作られており、そのバランスが崩れることなどが影響すると考えられています。

FAGAの診断と進行パターン

FAGAの診断は、問診、視診、血液検査(ホルモン値など)、ダーモスコピー(頭皮の拡大鏡検査)、遺伝子検査などを通じて総合的に行います。

進行パターンとしては、頭頂部の分け目を中心に薄毛が広がる「クリスマスツリー型」と呼ばれるパターンや、頭頂部全体がびまん性に薄くなるパターンなどがあります。

進行の度合いは個人差が大きく、早期に適切な対策を始めることが大切です。

FAGAの進行度分類(Ludwig分類)の概要

女性の男性型脱毛症の進行度を示す分類法の一つにLudwig(ラドウィッグ)分類があります。これは主に頭頂部の薄毛の状態によって3段階に分けられます。

- I型:分け目部分の髪が薄くなり始める。軽度の薄毛。

- II型:分け目部分の薄毛がより明確になり、地肌が透けて見える範囲が広がる。中等度の薄毛。

- III型:頭頂部全体の髪が著しく薄くなり、地肌が広範囲に露出する。重度の薄毛。

ただし、全てのFAGAの症例がこの分類に当てはまるわけではありません。

産後の抜け毛(産後脱毛症)

出産後に一時的に抜け毛が増える現象を「産後脱毛症」または「分娩後脱毛症」と呼びます。多くの女性が経験するもので、通常は一過性のものです。

妊娠中は女性ホルモン(特にエストロゲンとプロゲステロン)の分泌量が高まり、髪の毛の成長期が通常よりも長く維持されます。これにより、本来なら休止期に入って抜けるはずの髪の毛が抜けずに留まっている状態になります。

しかし、出産を終えるとこれらのホルモンレベルが急激に低下し、妊娠中に抜けなかった髪が一斉に休止期に入り、数ヶ月後にまとめて抜け落ちるため、抜け毛が急増したように感じます。

ホルモンバランスの変化と産後脱毛

妊娠後期にはエストロゲンのレベルが非常に高くなります。エストロゲンには髪の成長を促進し、成長期を延長させる働きがあります。

出産によって胎盤が排出されると、エストロゲンの供給源がなくなり、その濃度は急速に妊娠前のレベルに戻ります。

この急激なホルモン変動が、多くの毛髪を同時に休止期へと移行させる主な原因です。

産後の抜け毛の期間と回復

産後の抜け毛は、通常、出産後2~3ヶ月頃から始まり、ピークは4~6ヶ月頃に迎えることが多いです。その後、徐々に抜け毛は減少し、多くの場合、産後6ヶ月から1年程度で自然に回復します。

ただし、回復の時期や程度には個人差があり、育児によるストレスや睡眠不足、栄養状態なども影響することがあります。完全に元の毛量に戻るまでには、さらに時間がかかることもあります。

産後の抜け毛の一般的な経過

| 時期 | 状態 | 主なホルモン変化 |

|---|---|---|

| 妊娠中 | 抜け毛が減り、毛髪量が増えたように感じる | エストロゲン高値維持 |

| 出産直後 | ホルモンレベル急低下開始 | エストロゲン急減 |

| 産後2~6ヶ月 | 抜け毛が著しく増加(ピーク) | 多くの毛髪が休止期へ移行 |

| 産後6ヶ月~1年 | 抜け毛が徐々に減少し、新しい毛が生え始める | ホルモンバランス正常化へ |

牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)

牽引性脱毛症は、髪の毛が長時間にわたって強く引っ張られることによって、毛根や頭皮に負担がかかり、その部分の髪が抜けたり、生えにくくなったりする脱毛症です。

特定の髪型を長期間続けることで発症しやすく、特に生え際や分け目など、テンションがかかりやすい部分に症状が現れやすいのが特徴です。

初期の段階であれば、原因となる牽引をやめることで改善が見込めますが、長期間にわたって強い牽引が続くと、毛包が損傷し、永久的な脱毛に至る可能性もあります。

原因となる髪型や習慣

牽引性脱毛症の主な原因は、髪を強く引っ張る髪型や習慣です。具体的には、ポニーテール、お団子ヘア、編み込み、エクステンション、きつく縛るヘアゴムの使用などが挙げられます。

また、毎日同じ分け目を続けることも、その部分の頭皮に負担をかけることになります。特に、髪が濡れているときはキューティクルが開いており、髪が傷みやすいため、濡れた状態での強いブラッシングやきつい髪型は避けるべきです。

職業柄、特定の髪型を維持する必要がある場合にも注意が必要です。

牽引性脱毛症の予防と対策

牽引性脱毛症を予防するためには、まず髪を強く引っ張る髪型を避けることが最も重要です。

髪型を頻繁に変える、分け目の位置を定期的に変える、ヘアゴムやヘアアクセサリーは緩めのものを選ぶ、エクステンションは長期間つけっぱなしにしない、といった工夫が有効です。

もし牽引による脱毛の兆候が見られたら、できるだけ早く原因となっている髪型や習慣を中止し、頭皮への負担を軽減することが大切です。頭皮マッサージで血行を促進することも、頭皮環境の改善に役立ちます。

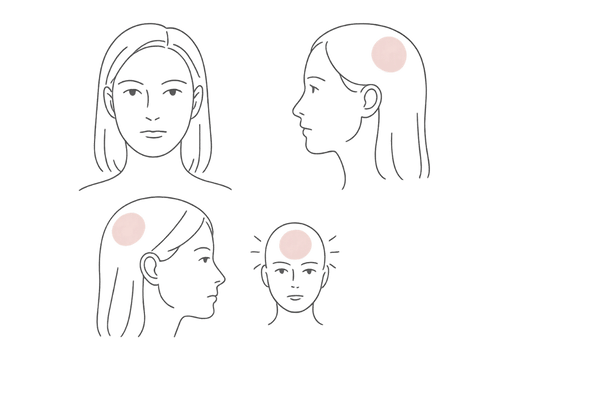

円形脱毛症

円形脱毛症は、突然、円形または楕円形の脱毛斑が発生する疾患です。

一般的には10円玉程度の大きさと表現されることが多いですが、大きさや数は様々で、単発で終わることもあれば、多発したり、脱毛斑が融合して大きくなったりすることもあります。

頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛など、毛のある部分ならどこにでも発症する可能性があります。

自己免疫疾患の一つと考えられており、年齢や性別を問わず誰にでも起こり得ます。

自己免疫反応と円形脱毛症

円形脱毛症の主な原因は、免疫システムの異常と考えられています。

通常、免疫システムは体外から侵入する細菌やウイルスなどの異物を攻撃して体を守る働きをしますが、何らかの理由で自分自身の体の組織を異物と誤認し、攻撃してしまうことがあります。

円形脱毛症の場合は、リンパ球が毛根を攻撃し、毛母細胞の働きを抑制することで脱毛が起こります。なぜこのような自己免疫反応が起こるのか、

正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、遺伝的素因、精神的ストレス、アトピー素因などが関与している可能性が指摘されています。

円形脱毛症の種類と症状の多様性

円形脱毛症は、脱毛斑の数や範囲によっていくつかのタイプに分類されます。

| 型 | 内容 |

|---|---|

| 単発型 | 脱毛斑が1箇所のみ。最も一般的なタイプで、自然治癒することも多い。 |

| 多発型 | 脱毛斑が2箇所以上。脱毛斑が融合して大きくなることもある。 |

| 蛇行型 | 後頭部から側頭部の生え際に沿って、帯状に脱毛する。治りにくいタイプとされる。 |

| 全頭型 | 頭部全体の毛髪がほぼ全て抜け落ちる。 |

| 汎発型 | 頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、体毛など全身の毛が抜け落ちる。最も重症なタイプ。 |

症状の現れ方や進行、回復の過程は個人差が非常に大きいです。

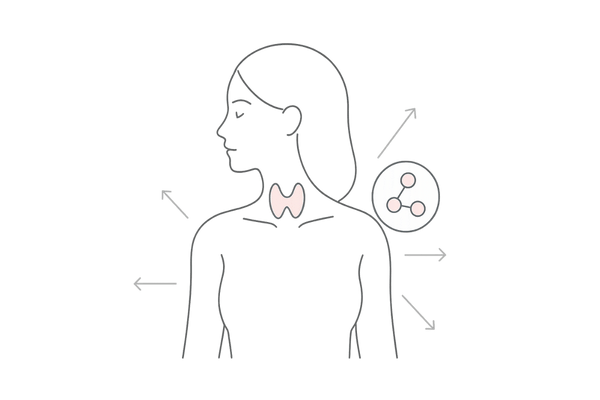

内分泌性脱毛症

内分泌性脱毛症は、ホルモンを分泌する内分泌器官の異常によって引き起こされる脱毛症の総称です。代表的なものに甲状腺機能異常に伴う脱毛があります。

甲状腺ホルモンは、全身の代謝を活発にする働きがあり、毛母細胞の活動や毛髪の成長にも深く関わっています。

そのため、甲状腺機能が亢進(バセドウ病など)しても、低下(橋本病など)しても、毛髪のサイクルに影響を与え、脱毛を引き起こすことがあります。

その他、副腎皮質ホルモンや性ホルモンの異常なども脱毛の原因となることがあります。

甲状腺機能異常と脱毛

甲状腺ホルモンは、毛髪の成長期を維持し、毛包の活動を正常に保つために重要な役割を果たしています。甲状腺機能亢進症では、代謝が過剰に活発になることで毛周期が短縮し、髪が十分に成長する前に抜けやすくなることがあります。

一方、甲状腺機能低下症では、代謝が低下し、毛母細胞の活動が鈍くなるため、髪の成長が遅れたり、休止期に入る毛が増えたりして、びまん性の脱毛が起こることがあります。

髪質も乾燥し、パサつきやすくなる傾向があります。

その他の内分泌疾患と脱毛

甲状腺以外にも、下垂体や副腎、性腺などの内分泌器官の異常が脱毛の原因となることがあります。

例えば、クッシング症候群(副腎皮質ホルモンの過剰)や、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS、男性ホルモンの相対的な過剰など)でも、ホルモンバランスの乱れから脱毛が見られることがあります。

これらの場合、脱毛だけでなく、元の疾患に伴う様々な全身症状が現れることが一般的です。脱毛が内分泌疾患のサインである可能性もあるため、原因不明の脱毛が続く場合は、内科的な検査も視野に入れることが大切です。

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)

更年期(一般的に40代後半から50代前半)に差し掛かると、多くの女性が身体的、精神的な変化を経験します。その一つとして、抜け毛や薄毛の悩みが増えることがあります。

これは主に、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少することと関連しています。エストロゲンは、髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ働きがあるため、その減少は毛髪の質や量に直接的な影響を与えます。

また、加齢による毛母細胞の機能低下も重なり、薄毛が進行しやすくなります。

エストロゲン減少と毛髪への影響

エストロゲンは、毛髪の成長期を持続させ、毛包を健康に保つ役割を担っています。

更年期に入り卵巣機能が低下すると、エストロゲンの分泌量が大幅に減少します。これにより、髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛髪の割合が増加します。

その結果、一本一本の髪が細くなったり、全体のボリュームが失われたり、抜け毛が増えたりといった症状が現れます。

また、相対的に男性ホルモンの影響が強まることも、FAGA(女性男性型脱毛症)様の薄毛を進行させる要因となることがあります。

更年期における薄毛対策のポイント

更年期の薄毛対策は、ホルモンバランスの変化に対応しつつ、頭皮環境を健やかに保つことが基本となります。

バランスの取れた食事、質の高い睡眠、適度な運動といった生活習慣の見直しは、ホルモンバランスを整え、全身の健康状態を向上させる上で重要です。また、ストレスを溜め込まないようにすることも大切です。

頭皮ケアとしては、優しいシャンプーを選び、頭皮マッサージで血行を促進することも有効です。必要に応じて、医療機関でホルモン補充療法や薄毛治療薬の使用を検討することもあります。

更年期に見られる髪の変化

| 変化の種類 | 具体的な症状 | 主な要因 |

|---|---|---|

| 毛量の減少 | 全体のボリュームダウン、分け目が目立つ | エストロゲン減少、毛周期の乱れ |

| 髪質の変化 | 髪が細くなる、パサつく、うねりが出る | エストロゲン減少、加齢 |

| 頭皮の変化 | 乾燥、かゆみ | ホルモンバランスの変化、皮脂分泌の変化 |

薬剤性脱毛症

薬剤性脱毛症は、特定の医薬品の副作用として起こる脱毛です。原因となる薬剤の服用を開始してから数週間から数ヶ月後に症状が現れることが多いです。

脱毛の程度や範囲は、薬剤の種類、投与量、投与期間、個人の感受性などによって異なります。代表的なものとしては、抗がん剤による脱毛がありますが、その他にも様々な種類の薬剤が脱毛を引き起こす可能性があります。

多くの場合、原因薬剤の使用を中止すれば毛髪は再生しますが、薬剤によっては回復に時間がかかったり、完全には元に戻らなかったりすることもあります。

脱毛を引き起こす可能性のある薬剤

脱毛を引き起こす可能性のある薬剤は多岐にわたります。最もよく知られているのは細胞増殖を抑制する抗がん剤で、これは毛母細胞のような分裂の活発な細胞に強く作用するため、高頻度で重度の脱毛(成長期脱毛)を引き起こします。

その他にも、以下のような薬剤で脱毛が報告されています。

- 抗凝固薬(ワルファリンなど)

- 高脂血症治療薬(一部のスタチン系薬剤など)

- 降圧薬(β遮断薬、ACE阻害薬など)

- 抗うつ薬

- インターフェロン製剤

- 経口避妊薬(ピル)の中止後

これらの薬剤を服用している全ての人に脱毛が起こるわけではありません。

成長期脱毛と休止期脱毛

薬剤性脱毛症は、その発生機序によって大きく「成長期脱毛」と「休止期脱毛」に分けられます。 成長期脱毛は、毛母細胞が薬剤によって直接ダメージを受け、毛髪の形成が阻害されることで起こります。

抗がん剤による脱毛がこのタイプで、薬剤投与後比較的早期(数日~数週間)に急速な脱毛が始まります。

一方、休止期脱毛は、薬剤が毛周期に影響を与え、多くの毛髪が prematurely(時期尚早に)休止期に移行することで起こります。原因薬剤の服用開始から2~4ヶ月後に抜け毛が増えるのが一般的です。多くの薬剤性脱毛はこちらのタイプに分類されます。

薬剤性脱毛のタイプ別特徴

| タイプ | 主な原因薬剤 | 脱毛開始時期 | 脱毛の程度 |

|---|---|---|---|

| 成長期脱毛 | 抗がん剤 | 投与後数日~数週間 | 高度なことが多い |

| 休止期脱毛 | 抗凝固薬、降圧薬など多数 | 服用開始後2~4ヶ月 | 軽度~中等度が多い |

栄養不足による脱毛症

栄養不足による脱毛症は、健康な髪の毛の成長と維持に必要な栄養素が不足することによって引き起こされる脱毛症です。

髪の毛は主にケラチンというタンパク質からできており、その合成にはタンパク質はもちろん、亜鉛、鉄、ビオチンなどのビタミンやミネラルが深く関わっています。

過度なダイエットや偏った食生活、消化吸収不良などによりこれらの栄養素が不足すると、毛母細胞の活動が低下し、髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。

特に女性は、月経による鉄分の損失や、無理なダイエットによる栄養不足に陥りやすいため注意が必要です。

毛髪の成長に必要な栄養素

健康な髪を育むためには、バランスの取れた食事が基本です。特に重要な栄養素としては以下のようなものがあります。

| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料。肉、魚、卵、大豆製品など。 |

|---|---|

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける。牡蠣、レバー、牛肉など。 |

| 鉄分 | 毛母細胞へ酸素を運ぶヘモグロビンの材料。レバー、赤身肉、ほうれん草など。 |

| ビタミンB群 (特にビオチン、パントテン酸) | 頭皮の健康維持、代謝促進。レバー、ナッツ類、魚介類など。 |

| ビタミンC | コラーゲンの生成を助け、鉄分の吸収を高める。果物、野菜など。 |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用。ナッツ類、植物油など。 |

食事と生活習慣の重要性

栄養欠乏性脱毛症の予防と改善には、まず食生活の見直しが最も重要です。特定の栄養素だけを摂取するのではなく、多様な食品からバランス良く栄養を摂ることを心がけましょう。

極端な食事制限を伴うダイエットは避け、必要なカロリーと栄養素を確保することが大切です。また、栄養素の吸収を助けるためには、腸内環境を整えることも意識すると良いでしょう。

十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理といった健康的な生活習慣も、栄養素の利用効率を高め、頭皮環境を整える上で役立ちます。

脂漏性脱毛症(しろうせいだつもうしょう)

脂漏性脱毛症は、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることや、皮脂の成分バランスの乱れ、あるいはマラセチア菌という常在菌の異常繁殖などが原因で起こる脂漏性皮膚炎に伴って発生する脱毛症です。

頭皮に炎症が起こり、フケ(湿った大きなフケや乾燥した細かいフケ)、かゆみ、赤みなどの症状が現れます。この炎症が毛穴や毛根に悪影響を与え、毛髪の正常な成長を妨げることで抜け毛が増加し、薄毛につながることがあります。

特に皮脂分泌の多い男性に多いとされますが、女性でもホルモンバランスの乱れや生活習慣の乱れなどから発症することがあります。

皮脂の過剰分泌と頭皮環境

皮脂は本来、頭皮を乾燥や外部刺激から守るバリア機能を持っています。しかし、何らかの原因で皮脂が過剰に分泌されると、毛穴が詰まりやすくなったり、皮脂を栄養源とするマラセチア菌が増殖しやすくなったりします。

マラセチア菌は皮脂を分解する際に遊離脂肪酸を産生し、これが頭皮を刺激して炎症を引き起こすことがあります。炎症が慢性化すると、毛包の機能が低下し、健康な髪が育ちにくくなります。

脂漏性皮膚炎の症状と脱毛への影響

脂漏性皮膚炎の主な症状は、頭皮の赤み、かゆみ、そして特徴的なフケです。フケは、ベタベタとした黄色っぽい湿性のものや、乾燥したカサカサとした乾性のものがあります。

炎症が強い場合は、頭皮がじゅくじゅくしたり、かさぶたができたりすることもあります。このような頭皮環境の悪化は、毛根に十分な栄養が行き渡りにくくしたり、毛穴の炎症が毛髪の成長を直接阻害したりすることで、脱毛を引き起こします。

適切な治療で皮膚炎をコントロールすることが、脱毛の進行を抑えるために重要です。食生活の改善(脂肪分の多い食事を控えるなど)、ビタミンB群の摂取、適切な洗髪、十分な睡眠なども大切です。

前頭部線維化脱毛症(FFA)

前頭部線維化脱毛症(Frontal Fibrosing Alopecia, FFA)は、主に閉経後の女性に見られる進行性の瘢痕性脱毛症の一種です。額の生え際(前頭部)や側頭部の生え際が帯状に後退していくのが特徴で、眉毛の脱毛を伴うことも多いです。

脱毛した部分の皮膚は、つるつるとして光沢を帯び、毛穴が見えにくくなります。これは、毛包が破壊され、線維組織に置き換わってしまう(瘢痕化)ためです。

原因は完全には解明されていませんが、自己免疫的な機序やホルモンの影響などが考えられています。

FFAの臨床的特徴と診断

FFAの最も顕著な特徴は、前頭部および側頭部の生え際が徐々に後退していくことです。進行すると、まるでカチューシャで髪を上げたような、あるいは鉢巻を締めたような脱毛ラインを形成します。

脱毛部位の皮膚は滑らかになり、毛孔の開口部が失われます。生え際には、毛包周囲の赤みや鱗屑(フケのようなもの)が見られることもあります。眉毛の外側3分の1から脱毛が始まることも多く、診断の手がかりとなります。

診断は、臨床所見と皮膚生検(病理組織検査)によって確定されます。皮膚生検では、毛包周囲のリンパ球浸潤や毛包の破壊、線維化といった特徴的な所見を確認します。

治療と予後に関する注意点

FFAは進行性の疾患であり、一度破壊された毛包は再生しないため、早期に診断し、進行を抑制するための治療を開始することが重要です。

治療法としては、ステロイドの外用や局所注射、免疫抑制剤の内服、抗マラリア薬などが試みられることがありますが、確立された特効薬はなく、治療効果には個人差があります。

治療の目標は、病気の活動性を抑え、さらなる脱毛の進行を遅らせることに置かれます。残念ながら、完全に進行を止めることや、失われた毛髪を再生させることは難しいのが現状です。そのため、患者さんの精神的なサポートも大切になります。

毛孔性扁平苔癬(LPP)性脱毛症

毛孔性扁平苔癬(Lichen Planopilaris, LPP)は、毛包を標的とする原因不明の慢性炎症性疾患で、瘢痕性脱毛症の一種です。頭皮に発症し、毛包周囲に炎症が起こり、最終的には毛包が破壊されて永久的な脱毛斑を形成します。

脱毛斑は不規則な形を呈し、その周囲には毛包性の角栓(毛穴に詰まった角質)や毛包周囲の紅斑(赤み)が見られることがあります。かゆみや圧痛、灼熱感を伴うこともあります。

頭頂部や側頭部によく見られますが、頭皮のどの部位にも発生する可能性があります。

LPPの症状と皮膚所見

LPPの典型的な症状は、不規則な形の脱毛斑と、その辺縁部に見られる毛包周囲の炎症所見です。具体的には、個々の毛孔の周りが赤みを帯びたり、わずかに盛り上がったり、細かい鱗屑(フケ)が付着したりします。

脱毛した部分は、皮膚がやや萎縮して光沢を帯び、毛孔が見えにくくなるのが特徴です(瘢痕化)。活動期には、かゆみ、ピリピリとした痛み、灼熱感などの自覚症状を伴うことがあります。

進行は緩やかなことが多いですが、急速に拡大する場合もあります。

診断と治療アプローチ

LPPの診断は、特徴的な臨床所見と皮膚生検による病理組織学的検査に基づいて行います。皮膚生検では、毛包周囲へのリンパ球を中心とした炎症細胞の浸潤、毛包上皮細胞の液状変性、毛包の破壊と線維化などの所見が確認されます。

治療の主な目的は、炎症を抑え、症状を緩和し、脱毛の進行を遅らせることです。

強力なステロイド外用薬や局所注射、免疫抑制薬(シクロスポリンなど)、抗マラリア薬(ヒドロキシクロロキンなど)、レチノイドなどが用いられることがあります。治療効果には個人差があり、長期的な管理が必要となることが多いです。

瘢痕性脱毛症の共通点

| 特徴 | FFA | LPP |

|---|---|---|

| 主な脱毛部位 | 前頭部・側頭部の生え際、眉毛 | 頭頂部、側頭部など不規則 |

| 毛包の状態 | 破壊され線維化(瘢痕化) | 破壊され線維化(瘢痕化) |

| 毛髪再生 | 困難 | 困難 |

円板状エリテマトーデス(DLE)性脱毛症

円板状エリテマトーデス(Discoid Lupus Erythematosus, DLE)は、自己免疫疾患であるエリテマトーデスの一種で、主に皮膚に症状が現れる慢性炎症性疾患です。

頭皮にDLEの病変が生じると、毛包が破壊されて瘢痕性の脱毛を引き起こすことがあります。

DLEによる脱毛は、境界明瞭な円形または不整形の脱毛斑として現れ、その部位の皮膚は赤みを帯びたり、厚くなったり、表面に鱗屑(フケ)が付着したり、毛穴に角栓が詰まったり(毛孔角栓)といった特徴的な変化を示します。

進行すると、病変の中心部は萎縮して白っぽくなり、色素沈着や色素脱失が混在することもあります。

DLEの皮膚症状と頭皮への影響

DLEの皮膚病変は、日光に露光されやすい顔面、耳、頭皮、首、手の甲などによく見られます。頭皮に発生した場合、初期には境界が比較的はっきりした赤い局面として始まり、徐々に拡大します。

表面には乾燥した鱗屑が付着し、剥がすとその裏側に角栓(カーペットタックサイン)が見られることがあります。毛孔は拡大し、角栓で塞がれることもあります。

炎症が長く続くと、毛包が不可逆的に破壊され、その部分は永久的な脱毛斑となります。病変部にはかゆみや軽い痛みを伴うこともあります。

全身性エリテマトーデス(SLE)との関連

DLEは皮膚に限局した病型ですが、DLEの患者さんの一部(約5-10%)は、将来的に全身性エリテマトーデス(SLE)に移行する可能性があるとされています。

SLEは、皮膚だけでなく、関節、腎臓、神経系など全身の様々な臓器に炎症を引き起こす自己免疫疾患です。そのため、DLEと診断された場合は、皮膚症状の管理だけでなく、全身症状の出現にも注意を払い、定期的な検査を受けることが重要です。

頭皮のDLEによる脱毛も、単なる美容的な問題としてだけでなく、全身疾患の一症状である可能性を考慮する必要があります。

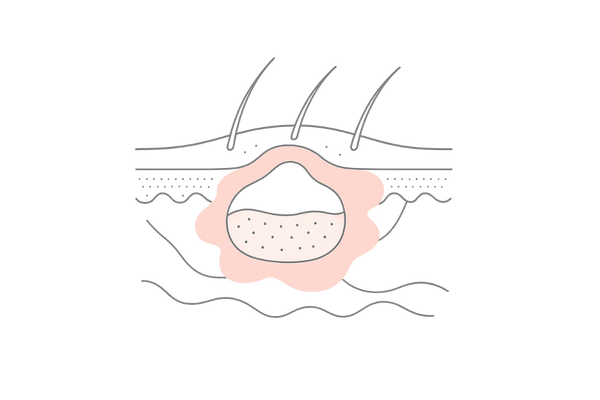

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)

禿髪性毛包炎(Dissecting cellulitis of the scalp または Perifolliculitis capitis abscedens et suffodiens)は、頭皮に慢性的かつ再発性の膿瘍(うみを持った腫れ)や瘻孔(ろうこう:トンネル状の通路)を形成し、最終的に瘢痕性の脱毛を引き起こす稀な炎症性疾患です。

主に成人男性に多いとされていますが、女性にも発症することがあります。毛包の深い部分で炎症が起こり、複数の毛包が交通する膿瘍や硬結(しこり)が多発し、圧迫すると膿が排出されることがあります。

炎症が治癒した後には、不規則な形の脱毛斑と瘢痕が残ります。

症状の進行と特徴的な所見

初期には、頭皮に痛みを伴う小さなしこりや膿疱(うみを持った水疱)が現れます。これらが次第に融合・拡大し、波動を触れる柔らかい腫瘤や、深く硬い結節を形成します。

これらの病変はしばしば自壊して膿を排出したり、瘻孔を形成して互いに交通したりします。

慢性的な炎症が続くことで毛包が破壊され、その部位は永久的な脱毛となり、ケロイドのような盛り上がった瘢痕や、逆に陥凹した瘢痕を残すことがあります。頭頂部や後頭部によく発生します。

治療の難しさと管理

禿髪性毛包炎の治療は難しく、しばしば長期にわたります。治療法としては、抗菌薬の内服(細菌感染を伴う場合)、ステロイドの内服や局所注射(炎症を抑える)、レチノイド(イソトレチノインなど)の内服、免疫抑制剤などが用いられます。

外科的な治療として、膿瘍の切開排膿や、広範囲の病変に対する切除が行われることもありますが、再発のリスクも考慮する必要があります。病気の活動性をコントロールし、瘢痕形成と脱毛の拡大を最小限に抑えることが治療の目標となります。

患者さんのQOL(生活の質)を著しく損なうことがあるため、精神的なサポートも重要です。

抜毛症(トリコチロマニア)

抜毛症(トリコチロマニア)は、自分自身の毛髪を繰り返し引き抜いてしまう衝動制御障害の一種です。

この行為は意図的なものではなく、抜毛衝動を抑えられない、あるいは抜毛することで緊張感や不安感が和らぐといった精神的な要因が背景にあると考えられています。

学童期から思春期に発症することが多いですが、成人でも見られます。頭髪だけでなく、眉毛、まつ毛、陰毛など、体のどの部分の毛でも対象となり得ます。

抜毛行為が長期間続くと、明らかな脱毛斑が生じ、美容的な問題だけでなく、精神的な苦痛も伴います。

抜毛行為の背景と心理的側面

抜毛行為は、ストレス、不安、退屈、孤独感など、何らかの心理的なきっかけや感情と関連していることが多いです。

毛を抜く前には緊張感や衝動の高まりがあり、抜いた後には一時的な満足感や解放感が得られるため、この行為が繰り返されやすくなります。

本人は抜毛行為をやめたいと思っていても、無意識のうちに、あるいは衝動を抑えきれずに行ってしまうことが多いです。罪悪感や羞恥心から、抜毛の事実を隠そうとすることもあります。

診断と対応のポイント

抜毛症の診断は、患者さんや家族からの情報(抜毛行為の目撃など)、特徴的な脱毛斑の所見(毛髪の長さが不揃い、断裂毛や点状出血が見られるなど)に基づいて行います。皮膚生検が他の脱毛症との鑑別に役立つこともあります。

対応の基本は、まず患者さんが安心して悩みを話せる環境を作ることです。精神科や心療内科の専門医と連携し、行動療法(習慣逆転法など)や薬物療法(SSRIなどの抗うつ薬)を検討することもあります。

周囲の理解とサポートが非常に重要で、抜毛行為を単純に「癖」として叱責するのではなく、背景にある心理的な問題に目を向けることが大切です。皮膚科では、頭皮の炎症や二次感染があればその治療も行います。

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう)

粃糠性脱毛症は、頭皮の乾燥と、それに伴うフケ(粃糠:ひこう)の大量発生が主な特徴となる脱毛症です。頭皮環境の悪化が毛髪の成長を妨げ、抜け毛や薄毛を引き起こします。

炎症を伴うこともあり、かゆみや赤みが生じる場合もあります。

主な原因

粃糠性脱毛症の主な原因として、以下の点が挙げられます。

- 頭皮の乾燥

- 不適切なヘアケア(洗浄力の強すぎるシャンプー、洗いすぎ、すすぎ残しなど)

- 生活習慣の乱れ(睡眠不足、偏った食事、ストレスなど)

- ホルモンバランスの乱れ

- アレルギーやアトピー性皮膚炎などの既往

症状と進行

初期症状としては、乾いたフケが目立つようになります。次第に頭皮が乾燥して硬くなり、かゆみや赤み、湿疹などが現れることもあります。

進行すると、毛穴がフケで塞がれたり、頭皮の炎症が悪化したりすることで毛根がダメージを受け、抜け毛が増加し、髪全体が薄くなる傾向があります。

治療法と予防法

粃糠性脱毛症の治療と予防には、頭皮環境の改善が最も重要です。

| 区分 | 内容 |

|---|---|

| 治療法 | ・保湿効果の高い薬用シャンプーの使用 ・ステロイド外用薬(炎症が強い場合) ・抗真菌薬(マラセチア菌が関与している場合) ・生活習慣の指導 |

| 予防法 | ・適切なヘアケア(低刺激シャンプー、正しい洗髪方法) ・頭皮の保湿 ・バランスの取れた食事 ・十分な睡眠 ・ストレスを溜めない |

粃糠性脱毛症は、適切なケアと治療を行えば改善が見込める脱毛症です。気になる症状がある場合は、早めに皮膚科専門医に相談することをおすすめします。

放置すると症状が悪化し、治療が長引く可能性があるため注意が必要です。

まとめ

女性の薄毛には、休止期脱毛症、びまん性脱毛症、FAGA、産後の抜け毛、牽引性脱毛症、円形脱毛症など、実に多くの種類が存在します。それぞれ原因や症状、進行の仕方が異なり、適切な対処法も変わってきます。

加齢やホルモンバランスの変化、生活習慣、ストレス、特定の疾患や薬剤など、様々な要因が複雑に絡み合って発症することもあります。

大切なのは、自己判断で悩みを抱え込まず、薄毛や抜け毛の症状に気づいたら、早めに皮膚科などの専門医に相談することです。医師は、問診や視診、必要な検査を通じて脱毛の種類を特定し、それぞれの状態に合わせたアドバイスや治療法を提案します。

原因によっては、生活習慣の改善やヘアケアの見直しで対応できる場合もあれば、専門的な治療が必要となる場合もあります。正しい知識を持ち、ご自身の状態を客観的に把握することが、健やかな髪を取り戻すための第一歩となるでしょう。

女性の薄毛の種類や概要を理解できたら、次は各薄毛(脱毛症)の症状とセルフチェックの方法について、以下の記事で一緒に勉強してまいりましょう。

参考文献

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

FRANÇA, Katlein, et al. Comprehensive overview and treatment update on hair loss. 2013.

SPRINGER, Karyn; BROWN, Matthew; STULBERG, Daniel L. Common hair loss disorders. American family physician, 2003, 68.1: 93-102.

MUBKI, Thamer, et al. Evaluation and diagnosis of the hair loss patient: part I. History and clinical examination. Journal of the American Academy of Dermatology, 2014, 71.3: 415. e1-415. e15.

QI, Ji; GARZA, Luis A. An overview of alopecias. Cold Spring Harbor perspectives in medicine, 2014, 4.3: a013615.

SINGH, Kuldeep, et al. Alopecia: introduction and overview of herbal treatment. Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 2016, 8.8: 59-64.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

ARISTIZABAL, Miguel A., et al. Non-Scarring Alopecia in Females: A Comprehensive Review. Dermatology, 2024.

PEERA, Malika, et al. Hair loss: alopecia fears and realities for survivors of breast cancer—a narrative review. Annals of Palliative Medicine, 2024, 13.5: 1235245-1231245.