抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の髪の毛を繰り返し抜いてしまう衝動制御の難しさを特徴とする精神疾患の一つです。この行為は、見た目の変化だけでなく、ご本人の心にも大きな影響を与えます。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、抜毛症の治療法や予防策に焦点を当て、具体的な対策や医療機関での相談の重要性を解説します。

なぜ髪を抜きたくなるのか – 脳の報酬系とストレス反応の関係

髪を抜くという行為は、単なる癖ではなく、脳内の複雑な働きが関与しています。特に、快感や達成感に関連する「報酬系」と呼ばれる神経回路と、緊張や不安を感じたときに生じる「ストレス反応」が深く関わっていると考えられています。

抜毛行為が一時的に緊張を和らげたり、ある種の満足感をもたらしたりするため、繰り返してしまうことがあります。この背景には、抜毛行為そのものが報酬となり、やめたくてもやめられないという悪循環を生み出す原因が潜んでいます。

報酬系と抜毛行為の関連

| 要素 | 説明 | 抜毛症への影響 |

|---|---|---|

| ドーパミン | 快感や意欲に関わる神経伝達物質 | 抜毛による一時的な快感と関連し、行為を強化する可能性 |

| 習慣形成 | 繰り返しによる行動の自動化 | 抜毛行為が特定の状況や感情と結びつき、習慣化する |

| 感覚刺激 | 毛を抜く際の物理的な刺激 | 特定の感覚を求める行動として現れることがある |

ストレスと抜毛の悪循環

多くの場合、強いストレスや不安を感じたときに、それを解消しようとする対処行動として抜毛行為が現れます。

しかし、抜毛後は一時的に安心しても、自己嫌悪や後悔の念に苛まれ、それがさらなるストレスとなり、再び抜毛行為に至るという悪循環に陥りやすいのです。このサイクルを断ち切ることが、抜毛症の克服に向けた重要な一歩となります。

日常生活でのストレス管理や、適切な対処法を身につけることが対策の鍵です。

心理的要因を探る – 不安障害・うつ病・強迫性障害との関連性

抜毛症は単独で発症することもありますが、他の精神疾患と併発することも少なくありません。特に、不安障害、うつ病、強迫症(強迫性障害)といった疾患との関連が指摘されています。

これらの疾患が背景にある場合、抜毛行為はその症状の一つとして現れている可能性も考えられます。

そのため、抜毛症の治療においては、これらの併存疾患の有無を正確に把握し、必要に応じて精神科医と連携しながら包括的なアプローチをとることが重要です。

気軽に専門機関へ相談することが、問題解決の糸口となるでしょう。

不安障害と抜毛症

全般性不安障害や社交不安障害など、特定の不安障害を抱える人は、慢性的な緊張や心配を緩和する手段として無意識に抜毛行為に及ぶことがあります。抜毛による一時的な緊張緩和が、行動を強化してしまうと考えられます。

不安の根本的な原因に対処することが、抜毛行為の改善にも繋がります。

うつ病と抜毛症

うつ病による気分の落ち込み、興味や喜びの喪失といった症状は、自己評価の低下や無力感を引き起こし、それが抜毛行為のトリガーとなることがあります。

うつ病の治療を進めることで、抜毛の衝動が軽減されるケースも報告されています。気分の波と抜毛行為の関連性を注意深く観察することが大切です。

強迫症(強迫性障害)との関連

抜毛症は、かつて強迫性障害の関連疾患として分類されていました。強迫観念(特定の考えにとらわれること)や強迫行為(特定の行動を繰り返すこと)といった強迫症の症状と、抜毛の衝動や行為には類似点が見られます。

ただし、抜毛症の行為自体は「快感」や「緊張緩和」を伴う場合があり、強迫行為とは異なる側面も持ち合わせています。専門医による正確な鑑別診断が求められます。

併存しやすい精神疾患の例

| 疾患名 | 抜毛症との関連(考えられること) | 主な症状 |

|---|---|---|

| 不安障害 | 不安や緊張の緩和行動として抜毛 | 過度な心配、恐怖、パニック発作 |

| うつ病 | 気分の落ち込み、自己否定的感情から抜毛 | 持続的な悲しみ、興味の喪失、睡眠障害 |

| 強迫症 | 繰り返される思考や行動の類似性 | 強迫観念、強迫行為 |

遺伝的要因の影響 – 家族歴から見る抜毛症のリスク

抜毛症の発症には、遺伝的な要因も関与している可能性が研究で示唆されています。血縁関係のある家族内に抜毛症の方がいる場合、そうでない人と比較して発症リスクが高まるという報告があります。

これは、特定の遺伝子が抜毛行為のしやすさや、関連する精神疾患(うつ病や不安障害など)への罹患しやすさに関わっている可能性を示しています。ただし、遺伝的要因が全てではなく、環境要因や心理的要因と複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。

家族歴はあくまでリスク因子の一つとして捉え、過度に心配する必要はありません。

双生児研究から見えること

一卵性双生児と二卵性双生児を比較する研究では、一卵性双生児の方が二卵性双生児よりも抜毛症の一致率が高いことが示されており、遺伝的要因の関与を裏付けています。しかし、一致率は100%ではないため、遺伝子だけで発症が決まるわけではないことも明らかです。

この事実は、環境要因への介入や適切な治療によって、症状の改善や克服が可能であることを示唆しています。

神経生物学的メカニズム – セロトニンとドーパミンの役割

抜毛症の発症には、脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが関与していると考えられています。特に、精神の安定に関わる「セロトニン」や、快感・報酬に関わる「ドーパミン」といった物質の機能異常が指摘されています。

これらの神経伝達物質の不均衡が衝動のコントロールを難しくしたり、抜毛行為への欲求を高めたりする原因となる可能性があります。このため、薬物療法では、これらの神経伝達物質に作用する薬剤が用いられることがあります。

セロトニンの関与とSSRI

セロトニンは、気分や感情の調節に重要な役割を果たします。

セロトニン機能の低下は、不安や抑うつ、衝動性の亢進と関連することが知られています。抜毛症の治療に用いられる薬物の一つに、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)があります。

SSRIは、脳内のセロトニン濃度を高めることで、抜毛の衝動を抑える効果が期待されます。ただし、効果には個人差があり、医師との相談のもとで慎重に使用を検討する必要があります。

ドーパミンの関与

ドーパミンは報酬系と深く関わり、行動の強化に影響を与えます。抜毛行為が一時的な快感や満足感をもたらす場合、ドーパミン系の活動が関与している可能性があります。

一部の研究では、ドーパミン系の機能を調節する薬物が抜毛症に有効であったとする報告もありますが、まだ研究段階であり、一般的な治療法として確立されてはいません。

神経伝達物質と抜毛症治療薬の関連

| 神経伝達物質 | 主な役割 | 抜毛症治療における薬剤例 |

|---|---|---|

| セロトニン | 気分の安定、衝動性の抑制 | SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬) |

| ドーパミン | 快感、報酬、運動調節 | (研究段階の薬剤あり) |

| グルタミン酸 | 興奮性神経伝達 | N-アセチルシステイン(NAC) |

環境要因とトリガー – 生活習慣やストレス環境の影響

抜毛症の発症や症状の悪化には、生活習慣や周囲の環境が大きく影響します。特に、持続的なストレス、孤独感、退屈な時間、あるいは特定の場所や状況が、抜毛行為を引き起こす「トリガー」となることがあります。

例えば、受験や就職活動、人間関係の悩みといった大きなライフイベントがきっかけとなることもあれば、自宅でリラックスしているときや、一人で考え事をしているときに無意識に抜いてしまう人もいます。

特に思春期は、心身の変化や学業、友人関係など多くのストレスに直面しやすく、抜毛症が発症・悪化しやすい時期の一つと考えられています。

どのような状況で抜毛行為が起こりやすいかを把握し、そのトリガーを避ける、あるいはトリガーに適切に対処する対策を立てることが重要です。

生活習慣と抜毛

不規則な睡眠、偏った食事、運動不足といった生活習慣の乱れは、心身のストレス抵抗力を低下させ、抜毛の衝動を高める可能性があります。

規則正しい生活を送ることは、精神的な安定を保ち、抜毛症の症状をコントロールするための基本的な対策となります。

ストレス環境と対処法

家庭環境、学校や職場環境におけるストレスも、抜毛症の大きな誘因です。ストレスの原因を特定し、可能であればその原因を取り除くか、軽減するための工夫が必要です。

また、ストレスを感じたときに、抜毛以外の健康的な方法で対処するスキル(リラクゼーション法、趣味、運動など)を身につけることが、克服への鍵となります。

- ストレス源の特定

- リラクゼーション技法の習得

- サポートシステムの活用

- 環境調整

専門医による診断プロセス – 問診と身体所見の重要性

抜毛症の診断は、まず専門医による詳細な問診から始まります。いつから、どのような状況で、どの部位の毛を抜いてしまうのか、抜毛時の感情や感覚、抜毛後の気持ちの変化、日常生活への影響などを詳しく聞き取ります。

また、ご本人が抜毛行為をどの程度問題として認識しているか、治療への動機なども確認します。問診と並行して、頭皮や眉毛、まつ毛など、抜毛が見られる部位の身体所見を詳細に観察します。

これにより、抜毛のパターンや程度、皮膚の状態(炎症、瘢痕など)を把握します。これらの情報は、正確な診断と適切な治療計画の立案に繋がります。病院やクリニックへの相談が第一歩です。

問診で確認する主な内容

医師は、患者さんの言葉に丁寧に耳を傾け、抜毛行為の背景にある心理状態や生活状況を理解しようと努めます。信頼関係を築きながら、安心して話せる環境を提供することが大切です。

問診のポイント

| 確認項目 | 具体的な内容例 | 診断における意義 |

|---|---|---|

| 抜毛の状況 | 開始時期、頻度、部位、特定の状況下か | 症状のパターン把握 |

| 抜毛時の心理状態 | 緊張、退屈、衝動、抜毛後の安堵感や罪悪感 | 抜毛の機能分析 |

| 日常生活への影響 | 学業、仕事、対人関係、美容面での悩み | 重症度評価、治療目標設定 |

身体所見の観察ポイント

視診や触診により、脱毛斑の形状、範囲、毛髪の太さや長さの不均一さ、切れ毛の存在、毛孔の状態などを確認します。

ダーモスコピー(拡大鏡)を用いて詳細に観察することもあります。これにより、他の脱毛症との鑑別を行います。

心理検査の種類と目的 – 標準化された評価尺度の活用

抜毛症の診断や重症度の評価、治療効果の測定を客観的に行うために、標準化された心理検査や評価尺度を用いることがあります。これらの検査は、患者さんの主観的な訴えを補完し、より多角的に状態を把握するのに役立ちます。

代表的なものには、抜毛症の症状の重症度を評価する尺度や、併存しやすい不安や抑うつの程度を測る質問紙などがあります。これらの結果は、治療方針の決定や、治療経過のモニタリングに活用されます。

検査結果だけで診断が確定するわけではなく、あくまで臨床判断を補助するツールの一つです。

抜毛症特有の評価尺度

例えば、「マサチューセッツ総合病院抜毛症症状重症度尺度(MGH-HSS)」などは、抜毛の頻度、衝動の強さ、苦痛の程度などを評価するために用いられることがあります。

これにより、治療前後の症状の変化を数値で比較することが可能になります。

併存疾患の評価

不安や抑うつの程度を評価する一般的な心理検査(例:ベック抑うつ質問票、状態特性不安検査など)も、必要に応じて実施します。

これにより、抜毛症の背景にある心理的な問題や、併存する精神疾患の可能性を探り、より包括的な治療計画を立てるための情報を得ます。これらの症状の評価は、治療全体の効果を判断する上でも重要です。

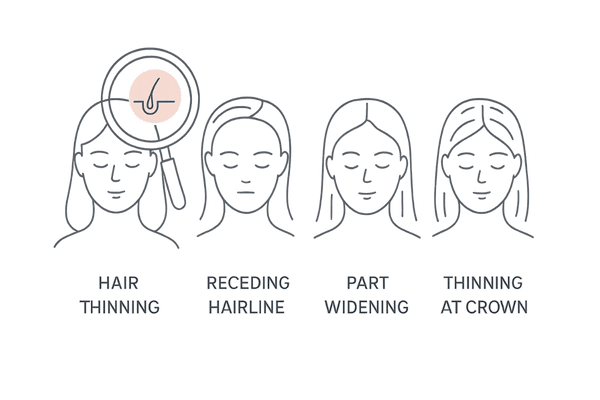

鑑別診断の必要性 – 類似疾患との見分け方

抜毛症による脱毛は、他の原因による脱毛症と症状が似ている場合があるため、正確な診断のためには鑑別診断が重要です。例えば、円形脱毛症、男性型・女性型脱毛症、白癬菌感染症(頭部白癬)など、毛が抜ける原因は様々です。

疾患により治療法が異なるため、誤った診断は不適切な治療につながる可能性があります。医師は、問診、視診、ダーモスコピー検査、場合によっては皮膚生検などを行い、総合的に判断します。

特に、自分で抜いているという自覚がない場合や、症状の訴えが曖昧な場合には、慎重な鑑別が求められます。

主な鑑別対象疾患

| 疾患名 | 主な特徴 | 抜毛症との違い(例) |

|---|---|---|

| 円形脱毛症 | 境界明瞭な円形・楕円形の脱毛斑、感嘆符毛 | 抜毛による切れ毛や毛根の形態が異なる |

| 頭部白癬 | フケ、かゆみ、毛が途中で折れる、炎症 | 真菌検査で陽性 |

| 休止期脱毛症 | 広範囲に均等な脱毛、ストレスや出産後など | 特定の部位に集中しない、抜毛行為がない |

鑑別のための検査

ダーモスコピー検査では、毛髪の形状(途中で切れた毛、毛根が残っている毛など)や毛穴の状態を拡大して観察し、抜毛症に特徴的な所見(例:毛幹の様々な長さ、黒点、黄色の点など)を確認します。

必要に応じて、脱毛部位の皮膚組織を一部採取して顕微鏡で調べる皮膚生検を行い、炎症の有無や毛包の状態を評価することもあります。

毛髪検査と皮膚所見 – 客観的評価のポイント

抜毛症の診断において、毛髪そのものの状態や頭皮の皮膚所見を客観的に評価することは、診断の確度を高め、他の脱毛症との鑑別を行う上で非常に重要です。

医師は、視診や触診に加え、ダーモスコピーという特殊な拡大鏡を用いて毛髪や毛穴の状態を詳細に観察します。

抜毛症に特徴的な所見としては、様々な長さの切れ毛、毛幹のねじれや裂け、毛根が引き抜かれた痕跡(出血点や毛孔の炎症など)が見られることがあります。

これらの所見は、患者さん自身が毛を抜いているという行為を裏付ける客観的な証拠となり得ます。

ダーモスコピーによる観察

ダーモスコピーを用いると、肉眼では捉えにくい微細な変化を観察できます。例えば、抜毛によって途中で切断された毛髪の先端の形状や、毛包内に残存する毛髪の断片(黒点)、炎症の兆候などを確認します。

これにより、他の脱毛症(例:円形脱毛症で見られる感嘆符毛)との区別がつきやすくなります。

- 切れ毛の多様な長さ

- 毛幹の損傷(ねじれ、裂け)

- 毛孔周囲の微小な出血や炎症

トリコグラム(毛髪抜去試験)

場合によっては、少数の毛髪を意図的に引き抜き、その毛根の状態を顕微鏡で調べるトリコグラム(毛髪抜去試験)を行うことがあります。

成長期毛、休止期毛、退行期毛の割合や、毛根の形状を評価することで、毛周期の異常や毛髪の脆弱性を判断する手がかりとなります。ただし、抜毛症の診断に必須の検査ではありません。

総合的な評価と診断基準 – DSM-5による診断の進め方

抜毛症の診断は、単一の検査結果だけで行われるのではなく、これまでに述べてきた問診、身体所見、心理検査、鑑別診断などを総合的に評価して行います。

国際的に用いられている精神疾患の診断基準である「DSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル 第5版)」には、抜毛症の診断基準が明確に定められています。医師はこれらの基準を参照し、患者さんの症状が抜毛症に合致するかどうかを判断します。

DSM-5の基準を満たすことで、より適切な治療方針を立て、必要な医療的サポートや社会的支援に繋げることができます。

DSM-5における抜毛症の主な診断基準(要約)

| 基準 | 内容 |

|---|---|

| A | 体毛を繰り返し抜いてしまい、その結果、毛が失われる。 |

| B | 毛を抜くことをやめようと繰り返し試みる。 |

| C | その抜毛行為が、臨床的に意味のある苦痛、または社会的、職業的、他の重要な領域における機能の障害を引き起こしている。 |

| D | その抜毛行為や脱毛は、他の医学的疾患(例:皮膚疾患)によるものではない。 |

| E | その抜毛行為は、他の精神疾患の症状(例:醜形恐怖症における外見上の欠点へのとらわれに対する反応)ではうまく説明されない。 |

これらの基準に基づき、医師は慎重に診断を進めます。特に、症状が日常生活にどの程度影響を与えているか(基準C)という点は、治療の必要性を判断する上で重要なポイントとなります。

治療への導入

診断が確定した後は、患者さんとそのご家族に対し、抜毛症の性質、原因、治療法について丁寧に説明します。その上で、個々の患者さんに合わせた治療計画を共同で作成し、治療を開始します。

治療の中心となるのは、認知行動療法や習慣逆転法といった心理療法であり、必要に応じてSSRIなどの薬物療法を併用することもあります。N-アセチルシステインのようなサプリメントが有効な場合もあります。

大切なのは、諦めずに専門家と共に克服を目指すことです。

よくある質問 (FAQ)

- 抜毛症は意志が弱いからなるのですか?

-

いいえ、抜毛症は意志の弱さや性格の問題ではありません。脳の機能や心理的要因、環境要因などが複雑に関与して発症する精神疾患の一つです。ご自身を責める必要は全くありません。

適切な治療や対策によって症状をコントロールし、克服することが可能です。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

治療期間は、症状の重症度、併存する他の疾患の有無、治療法への反応などによって個人差が大きいため、一概には言えません。数ヶ月で改善が見られることもあれば、年単位でのケアが必要な場合もあります。

大切なのは、焦らずに根気強く治療に取り組むことです。医師とよく相談し、治療の進捗を確認しながら進めていくことが重要です。

- 薬物療法には副作用がありますか?

-

抜毛症の治療に用いられるSSRIなどの薬物には、吐き気、眠気、頭痛などの副作用が現れる可能性があります。ただし、これらの副作用は治療初期に見られることが多く、徐々に軽減していくのが一般的です。

また、N-アセチルシステインは比較的副作用が少ないとされています。医師は副作用を最小限に抑えるよう薬の種類や量を調整します。気になる症状があれば、遠慮なく医師や薬剤師に相談してください。

- 家族や周りの人はどのようにサポートすれば良いですか?

-

ご家族や周囲の方の理解とサポートは、ご本人の回復にとって非常に大切です。まず、抜毛症が病気であることを理解し、ご本人を責めたり、無理にやめさせようとしたりしないことが重要です。

安心できる環境を作り、本人の気持ちに寄り添い、専門医への相談や治療を励ますようにしましょう。治療法の一つである習慣逆転法では、ご家族が協力できる場面もありますので、医師に相談してみるのも良いでしょう。

- 抜毛症は再発しますか?

-

治療によって症状が改善した後も、ストレスや環境の変化などがきっかけで再発する可能性はあります。そのため、治療後も継続的なセルフケアや、ストレス対処法の実践が重要になります。

再発の兆候が見られた場合には、早めに専門医に相談し、適切な対策を講じることで、症状の悪化を防ぐことができます。長期的な視点での管理と、必要に応じたサポートを受ける心構えが大切です。

来院予約

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)では、抜毛症(トリコチロマニア)の治療を行っております。

以下のページで現地住所(アクセス)や診療時間および来院予約をいただけます。院長は女医(皮膚科専門医)ですのでご安心して治療いただけると思います。

遠隔治療のご案内

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)にお越しいただくのが難しい方に、当院で処方している遺伝子検査付き育毛剤の通販を案内いたします。

遺伝子検査キットをご自宅に郵送し、あなたの遺伝子に適したオーダーメイド育毛剤をご自宅に届けます。以下で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

参考文献

EVERETT, Gregory J.; JAFFERANY, Mohammad; SKURYA, Jonathon. Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e13818.

BENNETT, Lauren Parris; RYZNAR, Rebecca. A Review of Behavioral and Pharmacological Treatments for Adult Trichotillomania. Psychology International, 2024, 6.2: 509-530.

JONES, Grant; KEUTHEN, Nancy; GREENBERG, Erica. Assessment and treatment of trichotillomania (hair pulling disorder) and excoriation (skin picking) disorder. Clinics in dermatology, 2018, 36.6: 728-736.

PHILLIPS, Katharine A.; STEIN, Dan J. Obsessive–compulsive and related disorders: Body dysmorphic disorder, Trichotillomania (hair‐pulling disorder), and Excoriation (skin‐picking) disorder. Psychiatry, 2015, 1129-1141.

FRANÇA, Katlein, et al. Trichotillomania (hair pulling disorder): clinical characteristics, psychosocial aspects, treatment approaches, and ethical considerations. Dermatologic therapy, 2019, 32.4: e12622.

SANI, Gabriele, et al. Drug treatment of trichotillomania (hair-pulling disorder), excoriation (skin-picking) disorder, and nail-biting (onychophagia). Current neuropharmacology, 2019, 17.8: 775-786.

ALGIN, Sultana, et al. A Case Series of Trichotillomania; Impact of Therapeutic Intervention: Clinical Out-turn. Advances in Human Biology, 2023, 13.4: 354-360.

BLOCH, Michael H., et al. Systematic review: pharmacological and behavioral treatment for trichotillomania. Biological psychiatry, 2007, 62.8: 839-846.

JAFFERANY, Mohammad; PATEL, Arsh. Therapeutic aspects of trichotillomania: a review of current treatment options. The primary care companion for CNS disorders, 2018, 20.6: 26962.

ROMANOV, Dmitry V., et al. Trichotillomania (hair pulling disorder). In: Psychodermatology in clinical practice. Cham: Springer International Publishing, 2021. p. 197-213.