「気づいたら髪を抜いていた」「どうしても髪を抜く行為がやめられない」そんな悩みを抱えていませんか?

抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の毛髪を繰り返し引き抜いてしまう精神疾患の一つです。特に女性や思春期の方に多く見られ、薄毛の原因となることもあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、抜毛症の症状や原因、そして治療法について詳しく解説します。一人で悩まず正しい知識を得て、回復への一歩を踏み出しましょう。

抜毛症を正しく理解する – 髪を抜く行為が止められない理由

抜毛症は、単なる癖ではなく、衝動制御障害の一つとして分類されます。髪を抜く行為に対して、一時的な満足感や解放感を得ることがありますが、その後には後悔や自己嫌悪の念が伴うことも少なくありません。

この複雑な心理状態が、抜毛行為を繰り返させてしまう主な原因と考えられています。

抜毛症の定義と特徴

抜毛症は、自分の体毛(主に頭髪ですが、眉毛、まつ毛なども対象となります)を繰り返し引き抜いてしまう行動が特徴です。この行為は意図的な場合もあれば、無意識的な場合もあります。

抜毛行為の前には緊張感や不安感が高まり、抜いた直後に解放感や満足感を得ることが多いと報告されています。しかし、この感覚は一時的なもので、長期的には自己評価の低下や社会生活への支障をきたすことがあります。

抜毛行為の背景にある心理

抜毛行為の背景には、ストレスや不安、退屈、孤独感といった心理的な要因が深く関わっています。これらの感情を一時的に和らげるための対処行動として、抜毛が行われることがあります。

特に、完璧主義的な傾向を持つ人や、感情をうまく表現できない人が、内面的な葛藤を抜毛という形で表出させてしまうケースも見られます。精神的な負担が引き金となり、症状が悪化することも少なくありません。

抜毛衝動と感情の関連性

抜毛衝動は、特定の感情と強く結びついていることが多いです。例えば、試験前や人間関係のトラブルなど、強いストレスを感じる状況で衝動が高まることがあります。

また、何もすることがなく手持ち無沙汰な時や、リラックスしている時に無意識に抜いてしまうこともあります。自分の感情の波と抜毛行為のパターンを把握することが、対策を考える上で重要になります。

気づいていますか?無意識に髪を抜いてしまう症状のサイン

抜毛症のサインは、必ずしも本人がはっきりと自覚しているわけではありません。特に無意識のうちに髪を抜いている場合、周囲からの指摘で初めて気づくこともあります。早期にサインを捉え、適切な対応を始めることが大切です。

初期症状を見逃さないために

初期の症状としては、特定の部位の髪が薄くなる、切れ毛や短い毛が増える、頭皮にかゆみや軽い痛みを感じる、などが挙げられます。

また、無意識に髪の毛を触る癖がある、特定の状況になると髪をいじり始める、といった行動もサインの一つと考えられます。これらの変化に気づいたら、注意深く観察することが求められます。

頭皮や毛髪の変化

抜毛行為が続くと、頭皮には炎症や毛嚢炎(もうのうえん)が生じることがあります。また、同じ箇所を繰り返し抜いているとその部分の毛周期が乱れ、新しい髪が生えにくくなったり、細く弱い髪しか生えてこなくなったりする可能性があります。

これにより、部分的な薄毛が目立つようになります。女性の場合、美容院で指摘されて初めて気づくケースも少なくありません。

行動の変化

抜毛症の人は、無意識のうちに髪を抜いていることが多いため、勉強中や読書中、テレビを見ている時など、何かに集中している時やリラックスしている時に症状が出やすい傾向があります。

また、抜いた毛を口にしたり、毛根を観察したりといった行動が見られることもあります。これらの行動は、本人にとっては一時的な安心感を得るためのものかもしれませんが、症状の進行を示唆している可能性があります。

感情や気分の変化

抜毛行為の前後で、感情や気分に変化が見られることがあります。抜く前にはそわそわしたり、イライラしたりといった緊張感があり、抜いた後には一時的にスッキリしたり、落ち着いたりすることがあります。

しかし、その後で「またやってしまった」という後悔や罪悪感、不安感に苛まれることも少なくありません。こうした感情の起伏も、抜毛症の一つのサインと言えるでしょう。

今すぐできる抜毛症セルフチェック5つのポイント

もしかしたら自分も抜毛症かもしれない、と不安に感じている方のために、簡単なセルフチェックポイントを紹介します。これらの項目に複数当てはまる場合は、一度専門医に相談することを検討してみましょう。

抜毛症セルフチェックリスト

| チェック項目 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 1. 繰り返し髪の毛(または他の体毛)を抜いてしまう。 | ||

| 2. 髪を抜くのをやめようと思っても、なかなかやめられない。 | ||

| 3. 髪を抜く前に緊張感があり、抜いた後に解放感や満足感がある。 | ||

| 4. 抜毛行為によって、髪が薄くなったり、まだらになったりしている。 | ||

| 5. 抜毛行為やそれによる脱毛が原因で、苦痛を感じたり、日常生活(仕事、学業、社会活動など)に支障が出たりしている。 |

上記のチェックリストはあくまで目安です。正確な診断は医療機関で行う必要があります。

セルフチェックの意義と限界

セルフチェックは、自身の状態を客観的に見つめ直し、抜毛症の可能性に気づくきっかけとなります。しかし、自己判断だけで確定診断を下すことはできません。

症状の程度や他の精神疾患との関連性などを総合的に判断するには、専門医による診察が重要です。不安を感じたら、抱え込まずに相談しましょう。

なぜ髪を抜いてしまうのか – ストレスと脳の働きを知る

抜毛行為の背景には、複雑な要因が絡み合っています。特にストレスは大きな誘因の一つとされています。また、脳の特定の機能との関連も指摘されており、単なる「癖」では片付けられない問題です。

ストレスが引き金となる抜毛行為

日常生活における様々なストレスは、抜毛症の発症や悪化に深く関わっています。仕事や学業のプレッシャー、人間関係の悩み、家庭環境の変化などが精神的な負担となり、そのはけ口として抜毛行為が現れることがあります。

特に、感情を内に溜め込みやすい人はストレスをうまく処理できず、身体的な行動で発散しようとする傾向があります。

主なストレス要因

- 学業や仕事のプレッシャー

- 人間関係のトラブル(家族、友人、同僚など)

- 環境の変化(転居、転職、進学など)

- 孤独感や疎外感

脳機能との関連性

近年の研究では、抜毛症と脳の特定部位の機能との関連が示唆されています。特に、報酬系と呼ばれる快感や満足感に関わる神経回路や、習慣形成に関わる大脳基底核の働きが抜毛行為の維持に関与していると考えられています。

また、衝動のコントロールや感情の調整に関わる前頭前野の機能低下も指摘されており、これらの脳機能のアンバランスが抜毛衝動を抑えられなくする原因の一つと推測されています。

ホルモンバランスの影響

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動が抜毛行為に影響を与える可能性も考えられています。

生理周期や妊娠、更年期など、女性ホルモンの分泌量が大きく変わる時期に不安感やイライラが増し、それが抜毛衝動を引き起こしやすくする場合があります。

ただし、ホルモンバランスと抜毛症の直接的な因果関係についてはまだ研究段階であり、さらなる解明が待たれます。

考えられる原因のまとめ

| 要因カテゴリー | 具体的な内容例 | 関連する可能性 |

|---|---|---|

| 心理的要因 | ストレス、不安、抑うつ、孤独感、トラウマ | 高い |

| 生物学的要因 | 脳機能の偏り、遺伝的素因、ホルモンバランスの変動 | 研究中 |

| 環境要因 | 家庭環境、学校や職場の環境、対人関係 | 影響あり |

医療機関での検査 – 専門医による適切な診断の重要性

抜毛症の診断は問診を中心に行われますが、他の脱毛症との鑑別や、併存する可能性のある精神疾患の評価も重要です。

皮膚科医や精神科医といった専門医による適切な診断が、その後の治療方針を決定する上で非常に大切になります。

皮膚科での診察と検査

皮膚科では、まず視診により頭皮や毛髪の状態を確認します。抜毛による特徴的な脱毛斑(まだらな脱毛)や毛の太さ、切れ毛の有無などを観察します。

必要に応じて、ダーモスコピーという拡大鏡を用いた検査で毛穴の状態や毛の生え方などを詳しく調べることもあります。※円形脱毛症や脂漏性皮膚炎など、他の原因による脱毛症との鑑別を行います。

他の脱毛症との鑑別

薄毛の原因は様々です。抜毛症以外にも、円形脱毛症、AGA(男性型脱毛症、女性の場合はFAGA)、休止期脱毛などがあります。これらの脱毛症は原因や治療法が異なるため、正確な鑑別診断が治療の第一歩となります。

自己判断せずに、まずは専門医の診察を受けることが重要です。

精神科・心療内科でのアプローチ

抜毛症は精神疾患の一つであるため、精神科や心療内科でのアプローチも有効です。問診を通じて、抜毛行為のきっかけや頻度、心理状態、日常生活への影響などを詳しく聞き取ります。

また、うつ病や不安障害、強迫性障害といった他の精神疾患が併存していないかも評価します。

併存しやすい精神疾患

| 疾患名 | 抜毛症との関連 | 主な症状 |

|---|---|---|

| うつ病 | 気分の落ち込みが抜毛を誘発・悪化させることがある | 持続的な悲しみ、興味の喪失、意欲低下 |

| 不安障害 | 強い不安感が抜毛衝動の引き金になることがある | 過度な心配、緊張、パニック発作 |

| 強迫症 (OCD) | 抜毛行為が強迫行為の一つとして現れることがある | 強迫観念、強迫行為の繰り返し |

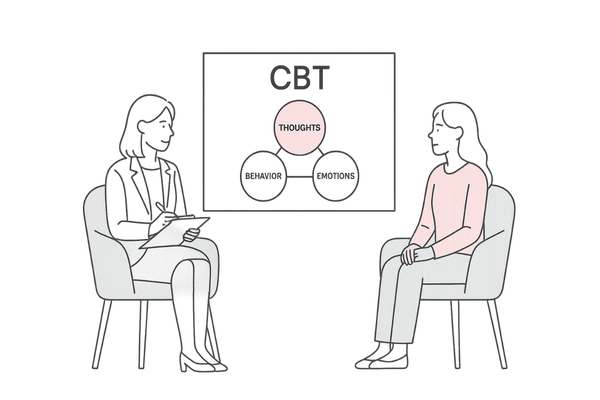

回復への第一歩 – 認知行動療法を中心とした治療アプローチ

抜毛症の治療は、一朝一夕に効果が出るものではありませんが、適切な治療法に取り組むことで症状の改善が期待できます。現在、最も有効性が高いとされているのは認知行動療法(CBT)です。薬物療法と併用することもあります。

認知行動療法(CBT)とは

認知行動療法は、抜毛行為につながる思考パターン(認知)や行動の癖に気づき、それをより適切なものに変えていくことを目指す心理療法です。

具体的には、自分がどのような状況で、どのような感情の時に髪を抜いてしまうのかを記録し(セルフモニタリング)、抜毛衝動を感じた時の対処法(拮抗反応)を身につける練習などを行います。

治療者との面談を通じて、問題解決のスキルを高め、ストレス対処能力を向上させることも目指します。

ハビットリバーサル法(習慣逆転法)

ハビットリバーサル法は、認知行動療法の中でも特に抜毛症に対して有効とされる技法です。以下の3つの主要な要素から構成されます。

- アウェアネストレーニング(気づきの訓練): 自分がいつ、どんな状況で髪を抜いているか、抜く前の兆候は何か、などを詳細に把握する訓練です。

- 拮抗反応の訓練: 髪を抜きたいという衝動を感じた時に、抜毛とは両立しない別の行動(例:手を握りしめる、ストレスボールを握るなど)を意図的に行う訓練です。

- ソーシャルサポート: 家族や友人など、周囲の人に治療に取り組んでいることを伝え、協力を得ることも回復を後押しします。

薬物療法について

現時点では、抜毛症そのものに特効薬といえる薬はありません。しかし、併存するうつ病や不安障害の症状を和らげる目的で、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの抗うつ薬や抗不安薬が処方されることがあります。

これらの薬物療法はあくまで補助的なものであり、認知行動療法と組み合わせて行うことでより高い治療効果が期待できます。薬物療法については医師とよく相談し、副作用や効果について十分に理解した上で進めることが大切です。

治療法の選択肢と特徴

| 治療法 | 主な内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 認知行動療法 (CBT) | 思考や行動のパターンを変える | 抜毛衝動のコントロール、セルフケア能力の向上 |

| 薬物療法 | 抗うつ薬、抗不安薬など | 併存する精神症状の緩和、衝動性の軽減 |

| 支持的精神療法 | 共感的傾聴、心理的サポート | 安心感の提供、治療意欲の維持 |

今日から始める髪を抜きたくなった時の対処法10選

抜毛衝動は突然やってくることがあります。そんな時に、少しでも衝動を和らげ、抜毛行為を回避するための具体的な対処法を知っておくことは症状の改善に役立ちます。自分に合った方法を見つけて、試してみてください。

衝動をコントロールするための工夫

抜毛衝動を感じたときに、すぐに行動に移さず、一呼吸置くことが大切です。その間に、衝動を別の方向に向けるための工夫を試してみましょう。以下にいくつかの対処法を挙げます。

具体的な対処法リスト

- 手持ち無沙汰にならないように、手を使う作業(編み物、絵を描く、楽器を弾くなど)をする。

- 手袋をしたり、指に絆創膏を貼ったりして、物理的に髪を抜きにくくする。

- 鏡を見ないようにする、あるいは鏡を覆う。

- 髪をまとめる、帽子やスカーフをかぶる。

- 抜毛衝動を感じたら、その場を離れて気分転換をする(散歩、ストレッチなど)。

- ストレスボールやハンドスピナーなど、手でいじれる代替物を用意する。

- 抜毛衝動やその時の感情をノートに書き出す。

- 信頼できる人に話を聞いてもらう。

- リラクゼーション法(深呼吸、瞑想、ヨガなど)を試す。

- 抜毛したいという気持ちが収まるまで、時間を数える。

これらの対処法はあくまで一時的なものです。根本的な解決のためには、専門家による治療を受けることが重要です。しかし、日々の生活の中でこれらの工夫を取り入れることで、抜毛行為を減らす手助けにはなるでしょう。

物理的なバリアを作る

髪を抜きにくくするための物理的な工夫も有効です。例えば、就寝時にナイトキャップをかぶる、家でリラックスしている時にヘアバンドをする、指サックをつけるなどが挙げられます。

これにより、無意識の抜毛を防ぐ効果が期待できます。

代替行動を見つける

抜毛衝動を感じたときに、髪を抜く代わりに行う行動(代替行動)を見つけることも有効な対策です。

fidget toy(フィジェットトイ)と呼ばれる手遊び用のおもちゃを使ったり、ビーズアクセサリーを作ったりするなど、手を使った別の活動に意識を向けることで、抜毛衝動を逸らすことができます。

自分にとって心地よい、または集中できる代替行動を探してみましょう。

ひとりで抱え込まないで – 家族や周囲の理解とサポート

抜毛症からの回復には、本人の努力だけでなく、家族や友人、パートナーなど、周囲の人々の理解とサポートが非常に重要です。孤立感を深めることは症状を悪化させる要因にもなりかねません。

安心して治療に取り組める環境づくりが求められます。

家族ができること

家族は、まず抜毛症が本人の意思の弱さや単なる癖ではないことを理解する必要があります。病気であることを受け止め、批判したり、無理にやめさせようとしたりするのではなく、本人の気持ちに寄り添い精神的な支えとなることが大切です。

治療に前向きに取り組めるように、病院への付き添いや治療に関する情報を一緒に調べるなど、具体的なサポートも有効です。

サポートする際の心構え

| 心がけること | 避けるべきこと |

|---|---|

| 病気について正しく理解する | 「だらしない」「意志が弱い」などと責める |

| 本人の気持ちに寄り添い、話を聞く | 無理やり髪を抜くのをやめさせようとする |

| 治療への協力を惜しまない(通院の付き添いなど) | 過度に干渉したり、監視したりする |

友人やパートナーの役割

友人やパートナーもまた、大切なサポート役です。本人が抜毛症であることを打ち明けてきたら、まずはその勇気を受け止め、真摯に話を聞きましょう。

症状について詮索したり安易なアドバイスをしたりするのではなく、本人が安心して話せる安全な存在であることが重要です。時には気分転換に誘い出すなど、本人の孤立を防ぐ手助けもできるでしょう。

専門機関への相談

本人だけでなく、家族や周囲の人も、抜毛症に関する悩みを抱えることがあります。そのような場合は、医療機関や自助グループ、相談窓口などの専門機関に相談することも考えてみましょう。

正しい情報を得たり、同じような悩みを持つ人々と交流したりすることで精神的な負担が軽減されることがあります。

再発を防ぐための生活習慣とセルフケア

抜毛症の治療によって症状が改善した後も、再発のリスクは常に存在します。再発を防ぐためには、日々の生活習慣を見直し、ストレスを上手にコントロールしていくことが重要です。自分自身を大切にするセルフケアを心がけましょう。

ストレスマネジメントの重要性

ストレスは抜毛症の大きな誘因となるため、日常生活の中でストレスを溜め込まないように工夫することが大切です。自分なりのストレス解消法を見つけ、定期的に実践しましょう。

十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、心身の健康を保つための基本です。これらを習慣化することで、ストレスに対する抵抗力を高めることができます。

ストレス対処法の例

| カテゴリー | 具体例 |

|---|---|

| リラクゼーション | 深呼吸、瞑想、アロマテラピー、音楽鑑賞、入浴 |

| 趣味・娯楽 | 好きなことに没頭する時間を作る(読書、映画、スポーツなど) |

| 運動 | ウォーキング、ジョギング、ヨガ、ストレッチ |

健康的なライフスタイルの確立

規則正しい生活は、心身のバランスを整え、抜毛衝動をコントロールしやすくする上で役立ちます。特に睡眠不足は精神的な不安定さを招きやすいため、質の高い睡眠を確保するように心がけましょう。

また、栄養バランスの偏った食事や過度な飲酒・喫煙は避け、健康的な食生活を送ることも大切です。女性の場合は、生理周期に伴うホルモンバランスの変化にも注意し、無理のない生活を送ることが求められます。

定期的な通院とセルフモニタリング

症状が改善した後も、定期的に専門医の診察を受けることで、再発の兆候を早期に発見し、対処することができます。また、日々の自分の状態(気分、ストレスレベル、抜毛衝動の有無など)を記録するセルフモニタリングを続けることも再発防止に有効です。

小さな変化に気づき、早めに対策を講じることが、長期的な回復につながります。

よくある質問(FAQ)

抜毛症に関して、患者さんやご家族から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。

- 抜毛症は治りますか?

-

抜毛症は適切な治療を受けることで、症状をコントロールし、改善することが十分に可能です。完治という言葉の定義にもよりますが、抜毛行為が減少し、日常生活に支障がない状態を目指すことができます。

ただし、治療には時間がかかることもあり、根気強く取り組むことが大切です。再発の可能性もあるため、治療後もセルフケアを続けることが重要になります。

- 子供でも抜毛症になりますか?

-

はい、抜毛症は子供でも発症することがあります。特に思春期前後に発症することが多いとされていますが、もっと幼い子供に見られることもあります。

子供の場合は、ストレスや不安、家庭環境などが原因となることがあります。気になる様子が見られたら、早めに小児科医や児童精神科医などの専門医に相談することをお勧めします。

- 抜毛症で抜いた髪はまた生えてきますか?

-

通常、抜毛行為によって毛根が完全に破壊されていなければ、髪は再び生えてきます。

しかし、長期間にわたって同じ箇所を抜き続けると、毛根がダメージを受け、髪が生えにくくなったり、細く弱い髪しか生えてこなくなったりする可能性があります。

早期に治療を開始し、抜毛行為を止めることが、毛髪の回復にとって重要です。

Q&A 詳細

質問のポイント 関連する主な悩み 専門家からのアドバイス 治療期間と効果 いつ治るのか、本当に良くなるのかという不安 個人差があるが、焦らず治療を継続することが大切。 遺伝との関連 家族に同じ症状の人がいる場合の心配 遺伝的要因も一部関与する可能性が指摘されているが、環境要因も大きい。 薄毛の悩み 抜毛による見た目の変化、他人の目が気になる 皮膚科での毛髪治療や、ウィッグなどの利用も検討できる。まずは抜毛行為を止める治療が優先。 - 治療にはどのような病院に行けばよいですか?

-

抜毛症の治療は、主に皮膚科と精神科(心療内科)が連携して行うことが多いです。

まず、脱毛の状態や頭皮の診察、他の脱毛症との鑑別のために皮膚科を受診し、必要に応じて精神科や心療内科を紹介してもらうのが一般的です。

どちらの科を先に受診しても構いませんが、抜毛症の治療経験が豊富な医師を選ぶことが大切です。

- 家族や友人にどのように伝えれば理解してもらえますか?

-

まず、抜毛症が単なる癖ではなく、治療が必要な状態であることを伝えることが大切です。信頼できる人に、自分のつらい気持ちや、治療に取り組んでいることを正直に話してみましょう。

医師から説明を受けた資料を見せたり、一緒に病院に行ってもらったりするのも良いかもしれません。理解を得るには時間がかかることもありますが、諦めずに伝える努力を続けることが重要です。

抜毛症の概要について理解できたら、次は抜毛症の具体的な症状について以下の記事で勉強していきましょう。

参考文献

PRESENTERS:, et al. The Impact of Psychosocial Stressors on Treatment of a Teenage Girl with Obsessive Compulsive Disorder, Trichotillomania, and Anxiety. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 2015, 25.9: 722-725.

WALSH, Kelda H.; MCDOUGLE, Christopher J. Trichotillomania: Presentation, etiology, diagnosis and therapy. American journal of clinical dermatology, 2001, 2: 327-333.

SLIKBOER, Reneta, et al. A systematic review and meta‐analysis of behaviourally based psychological interventions and pharmacological interventions for trichotillomania. Clinical Psychologist, 2017, 21.1: 20-32.

BENNETT, Lauren Parris; RYZNAR, Rebecca. A Review of Behavioral and Pharmacological Treatments for Adult Trichotillomania. Psychology International, 2024, 6.2: 509-530.

MELO, Daniel Fernandes, et al. Trichotillomania: what do we know so far?. Skin appendage disorders, 2022, 8.1: 1-7.

KROOKS, J. A.; WEATHERALL, A. G.; HOLLAND, P. J. Review of epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of common primary psychiatric causes of cutaneous disease. Journal of Dermatological Treatment, 2018, 29.4: 418-427.

JAFFERANY, Mohammad; PATEL, Arsh. Therapeutic aspects of trichotillomania: a review of current treatment options. The primary care companion for CNS disorders, 2018, 20.6: 26962.

EVERETT, Gregory J.; JAFFERANY, Mohammad; SKURYA, Jonathon. Recent advances in the treatment of trichotillomania (hair‐pulling disorder). Dermatologic therapy, 2020, 33.6: e13818.

USMANI, Aisha; SZKUTAK, Abigail; KEUTHEN, Nancy. Cognitive Behavioral Treatment for Trichotillomania (Hair-Pulling Disorder) and Excoriation (Skin-Picking) Disorder. In: The Massachusetts General Hospital Handbook of Cognitive Behavioral Therapy. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 171-185.

FRANKLIN, Martin E.; TOLIN, David F.; DIEFENBACH, Gretchen J. Trichotillomania. In: Obsessive-Compulsive Disorder. Elsevier Science Ltd, 2007. p. 139-159.

抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事