ポニーテールやお団子ヘアなど、特定の髪型を続けることで起こる「牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)」。

これは、髪が引っ張られる物理的な力が毛根に負担をかけ、抜け毛や薄毛を引き起こす脱毛症の一種です。特に女性に多く見られ、初期症状を見逃すと進行してしまうことも。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、牽引性脱毛症の原因、症状、セルフチェック、治療法、そして大切な予防策まで、分かりやすく解説します。

牽引性脱毛症とは?髪に負担をかけるメカニズム

牽引性脱毛症は、髪の毛が持続的に引っ張られることによって、毛根(毛包)にダメージが蓄積し、結果として髪が抜け落ちてしまう状態を指します。

一時的な抜け毛とは異なり、長期間にわたる物理的な負荷が原因となるため、特定の生活習慣やヘアスタイルを持つ方に発症しやすい傾向があります。特に、毎日同じ髪型で強く結んでいる女性は注意が必要です。

髪を強く引っ張る力が毛包に加わると、毛包周辺の組織に炎症が起きたり、血行不良が生じたりします。これにより、髪の成長サイクルが乱れ、新しい髪が生えにくくなったり、細く弱い髪しか生えなくなったりするのです。

初期段階では可逆的な変化ですが、長期間放置すると毛包自体が萎縮し、永久的な脱毛につながる可能性もあります。

髪への物理的負担の種類

| 負担の種類 | 具体例 | 影響 |

|---|---|---|

| 持続的な引っ張り | きついポニーテール、お団子、編み込み | 毛包への直接的なダメージ、炎症 |

| 重さによる負荷 | ヘアエクステンション、重い髪飾り | 毛根への持続的な下方向への力 |

| 摩擦 | ヘルメットや帽子の常用(特定の部位) | 毛髪の物理的な損傷、毛包への刺激 |

毛包へのダメージと髪の成長サイクル

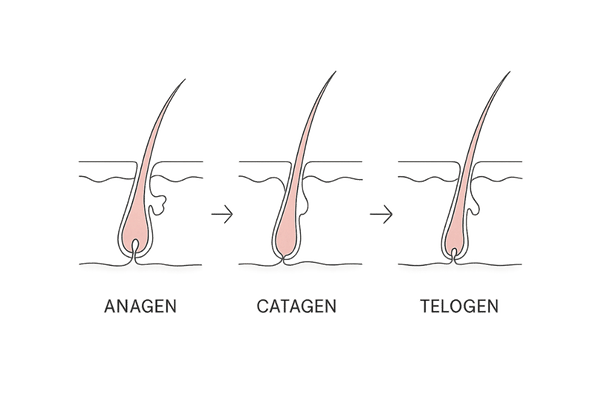

健康な髪は、成長期、退行期、休止期というサイクルを繰り返しています。しかし、牽引力が加わり続けると、毛包はこの正常なサイクルを維持できなくなります。

特に成長期にある毛髪が prematurely(早期に)退行期や休止期に移行しやすくなり、結果として抜け毛が増加します。さらに、毛包へのダメージは、新しく生えてくる髪の質にも影響を与え、細く、弱々しい髪になることがあります。

この状態が続くと、毛包は徐々に小さくなり(萎縮)、最終的には髪を作り出す能力を失ってしまうことがあります。これが、牽引性脱毛症が進行すると回復が難しくなる理由です。

他の脱毛症との違い

女性の薄毛の原因は様々です。牽引性脱毛症以外にも、女性型脱毛症(FAGA)や円形脱毛症、びまん性脱毛症などがあります。これらの脱毛症は、ホルモンバランスの乱れ、自己免疫疾患、ストレス、栄養不足など、異なる原因によって引き起こされます。

牽引性脱毛症はこれらとは異なり、明確な物理的要因によって特定の部位(主に髪が引っ張られる生え際や分け目)に症状が現れるのが特徴です。

主な女性の脱毛症との比較

| 脱毛症の種類 | 主な原因 | 特徴的な症状部位 |

|---|---|---|

| 牽引性脱毛症 | 物理的な髪への牽引力 | 生え際、分け目、結び目周辺 |

| 女性型脱毛症(FAGA) | ホルモンバランス、遺伝 | 頭頂部の分け目を中心に全体的に薄くなる |

| 円形脱毛症 | 自己免疫疾患、ストレス | 円形または楕円形の脱毛斑 |

見逃しがちな初期サインと進行パターン

牽引性脱毛症は、初期段階では気づきにくいことがあります。しかし、早期にサインを発見し、適切な対策をとることが進行を防ぐ鍵となります。

どのような症状が現れるのか、そしてどのように進行していくのかを知っておきましょう。

初期症状 チェックリスト

以下のようなサインが見られたら、牽引性脱毛症の初期症状かもしれません。

- 髪を結んだり、ほどいたりする時に、生え際や分け目に軽い痛みやかゆみを感じる。

- 特定の部位(特に生え際)にニキビや毛嚢炎のような小さなプツプツができる。

- 以前よりも生え際が後退してきたように感じる。

- 分け目が広がってきた、地肌が透けて見えるようになった。

- シャンプーやブラッシング時の抜け毛が増えた。

- 結んでいた部分の髪が細くなったり、切れやすくなったりした。

これらの症状は、髪への負担がかかっているサインです。一つでも当てはまる場合は、ヘアスタイルやヘアケアを見直すことを検討しましょう。

症状が進行するとどうなるか

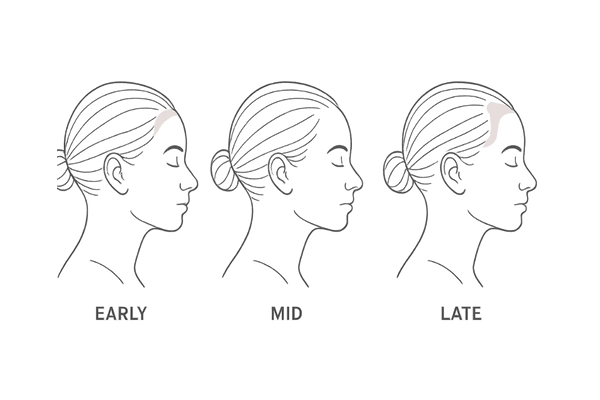

初期症状を放置し、髪への負担がかかり続けると、症状は徐々に進行します。

進行による変化

| 進行段階 | 主な症状 | 毛包の状態 |

|---|---|---|

| 初期 | 痛み、かゆみ、赤み、軽い抜け毛、細毛 | 炎症、血行不良の始まり |

| 中期 | 明らかな生え際の後退、分け目の拡大、地肌の透け、抜け毛の増加 | 毛包の小型化(ミニチュア化) |

| 後期 | 脱毛部位の瘢痕化(ツルツルになる)、永久脱毛 | 毛包の消失、線維化 |

中期段階では毛包はまだ髪を作り出す能力を保持していることが多いですが、髪は細く、短くなりがちです。この段階で原因となる牽引力を取り除けば、改善する可能性があります。

しかし、後期に至り毛包が完全に消失し、皮膚が瘢痕化してしまうと、残念ながらその部分から再び髪が生えてくることは期待できません。だからこそ、早期発見と早期対策が非常に重要です。

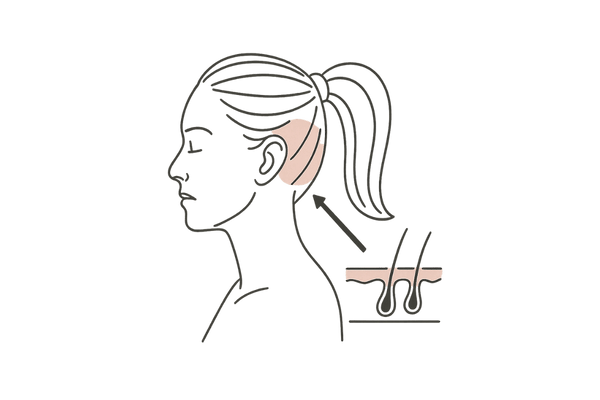

特に注意すべき部位 生え際と分け目

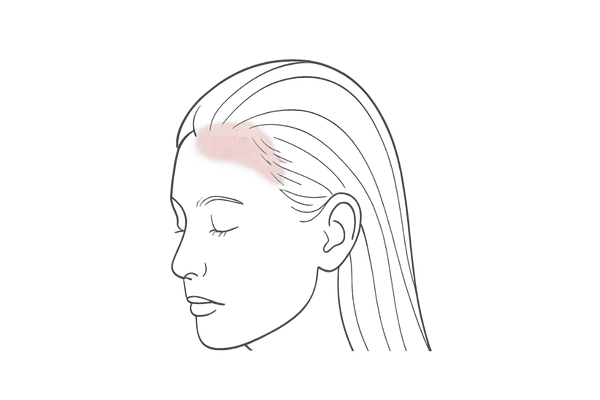

牽引性脱毛症の症状が最も現れやすいのは、髪が強く引っ張られる「生え際」と「分け目」です。

ポニーテールやアップスタイルでは前髪の生え際やこめかみ部分、編み込みやドレッドヘアでは編み目の根元、いつも同じ位置で髪を分けている場合はその分け目部分に、薄毛や抜け毛の症状が集中する傾向があります。

ご自身のヘアスタイルで、どの部分に最も力がかかっているかを意識することが大切です。

3分セルフチェック 今日からできる頭皮・髪のテスト

専門医の診断を受ける前にご自身で頭皮や髪の状態をチェックすることで、牽引性脱毛症の可能性や、髪への負担度合いをある程度把握できます。定期的に行うことで、変化にも気づきやすくなります。

鏡を使った頭皮チェック法

明るい場所で、手鏡や三面鏡を使って、頭皮全体、特に生え際や分け目をじっくり観察してみましょう。

観察ポイント

- 頭皮の色 赤みがかっていたり、炎症を起こしたりしていないか?

- 毛穴の状態 毛穴が詰まっていたり、皮脂が過剰に出ていたりしないか?

- 地肌の透け具合 以前と比べて分け目が広がったり、地肌が目立ったりしていないか?

- 生え際ライン 額の生え際が後退していないか?産毛は生えているか?

- 髪の密度 特定の部分だけ髪が薄くなっていないか?

特に、いつも髪を結んでいる部分や、分け目の周辺を重点的にチェックしてください。

髪の引っ張りテスト

簡単なテストで、髪への負担がかかりやすい状態かどうかを確認できます。

- いつものように髪を結びます(ポニーテールなど)。

- 結んだ状態で、眉を上げたり、顔をしかめたりしてみてください。

- この時、頭皮、特に生え際やこめかみに「突っ張る感じ」や「痛み」を感じる場合は、髪が強く引っ張られすぎているサインです。

また、髪をほどいた直後に、頭皮に解放感や軽い痛みを感じる場合も、結んでいる間の負担が大きかったことを示唆しています。

抜け毛の本数と質のチェック

シャンプー時やブラッシング時の抜け毛を観察することも大切です。

抜け毛チェックのポイント

| チェック項目 | 正常な状態(目安) | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 抜け毛の本数(1日) | 50~100本程度 | 100本以上、急に増えた |

| 抜け毛の毛根 | 丸く膨らんでいる(棍毛) | 毛根がない、細い、歪んでいる |

| 抜け毛の太さ | 太さが均一 | 細い毛、短い毛が多い |

特に毛根が付いていない抜け毛や、細く短い抜け毛が多い場合は、髪が成長途中で抜けてしまっている可能性があり、牽引性脱毛症や他の脱毛症のサインかもしれません。

これらのセルフチェックはあくまで目安です。気になる症状がある場合は、自己判断せずに皮膚科専門医に相談しましょう。

ヘアアレンジ・生活習慣・遺伝要因まで 髪を引き抜く力の背景

牽引性脱毛症の直接的な原因は「髪を引っ張る物理的な力」ですが、その背景には様々な要因が関わっています。どのようなヘアスタイルや習慣がリスクを高めるのか、詳しく見ていきましょう。

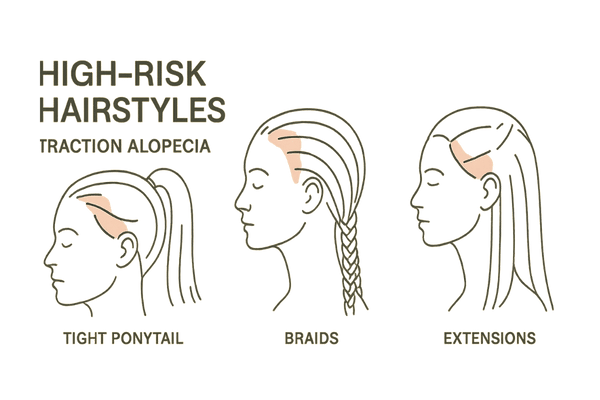

リスクの高いヘアスタイル

特定のヘアスタイルは、髪の特定の部分に持続的な牽引力を加えやすく、牽引性脱毛症の主な原因となります。

注意したい髪型

- きついポニーテールやお団子 特に高い位置で結ぶスタイルは生え際への負担が大きい。

- 編み込み、コーンロウ、ドレッドヘア 編み目がきついほど、毛根への負担が増加。

- ヘアエクステンション 重さや接着・編み込み部分が毛根に負荷をかける。

- 常に同じ位置での分け目 分け目部分の頭皮と毛根に負担が集中。

- カチューシャやヘアバンドの常用 接触部分の圧迫や摩擦が影響することも。

- ローラーやカーラーをきつく巻く 髪を強く引っ張りながら固定するため負担がかかる。

これらの髪型を毎日続けることは避け、髪を休ませる日を作ることが大切です。特に、就寝時まで髪を結んだままにするのは長時間にわたり毛根に負担をかけるため、避けるべき習慣です。

ヘアスタイルとリスク部位

| ヘアスタイル | 負担がかかりやすい部位 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ポニーテール(高め) | 生え際、こめかみ | 結ぶ位置を低くする、緩めに結ぶ |

| 分け目(固定) | 分け目周辺 | 定期的に分け目を変える |

| 編み込み | 編み目の根元、生え際 | きつく編みすぎない、頻度を減らす |

生活習慣と頭皮環境

ヘアスタイル以外にも、日々の生活習慣が頭皮環境に影響し、牽引性脱毛症のリスクを高めることがあります。

- 睡眠不足やストレス:血行不良を招き、毛根への栄養供給を妨げる可能性。

- 偏った食生活:髪の成長に必要な栄養素(タンパク質、ビタミン、ミネラル)が不足。

- 間違ったヘアケ:ゴシゴシ洗いすぎるシャンプー、熱すぎるドライヤー、頻繁なパーマやカラーリングは頭皮や髪にダメージを与える。

- 帽子の長時間の着用:蒸れや摩擦が頭皮環境を悪化させることがある。

健やかな髪を育むためには、バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理、そして適切なヘアケアが重要です。頭皮の血行不良は、毛根への栄養供給を滞らせ、髪の成長を妨げる一因となります。

遺伝的要因や髪質の影響

牽引性脱毛症の発症しやすさには、個人差があります。遺伝的に毛包が小さい、あるいは髪が細く弱い方は、同じ牽引力でもダメージを受けやすい可能性があります。

また、髪の量が多い方や、くせ毛でスタイリングに時間がかかり、結果的に髪を強く引っ張る機会が多い方も、リスクが高まる傾向があります。

ただし、遺伝的要因や髪質はあくまで「なりやすさ」に関わるものであり、牽引性脱毛症の直接的な原因ではありません。主な原因はあくまで物理的な牽引力であるため、適切な対策を行えば、発症リスクを低減することは可能です。

ご自身の髪質を理解し、それに合った優しいヘアケアやスタイリングを心がけることが大切です。

皮膚科・クリニックで行う評価法と画像診断のポイント

牽引性脱毛症が疑われる場合、皮膚科や専門クリニックでは、正確な診断のために様々な検査や評価を行います。これにより、脱毛の程度、原因、そして他の脱毛症との鑑別が可能になります。

問診

診断の第一歩は丁寧な問診です。患者さんの症状だけでなく、生活習慣や背景についても詳しく尋ねます。

問診での主な確認事項

| カテゴリ | 確認内容例 | 確認する理由 |

|---|---|---|

| 症状について | いつから、どの部位に、どのような症状(抜け毛、痛み、かゆみ等)があるか | 症状の経過と特徴の把握 |

| ヘアスタイル・ヘアケア | 普段の髪型、結ぶ頻度・強さ、エクステの使用、シャンプー・スタイリング方法 | 牽引力の有無と程度の確認 |

| 生活習慣 | 睡眠、食事、ストレス、喫煙・飲酒習慣 | 頭皮環境への影響因子の確認 |

| 既往歴・家族歴 | 過去の病気、服用中の薬、家族の薄毛(FAGAなど) | 他の脱毛症の可能性の検討 |

これらの情報を総合的に判断し、牽引性脱毛症の可能性を探ります。普段の何気ない習慣が原因となっていることもあるため、できるだけ正確に伝えることが重要です。

視診と触診 頭皮と毛髪の状態評価

実際に頭皮と毛髪の状態を目で見て、手で触れて評価します。

- 視診 脱毛の範囲とパターン(生え際、分け目など特定の部位か)、頭皮の色(赤み、炎症の有無)、毛穴の状態、毛髪の太さや密度、切れ毛や細毛の有無などを詳細に観察します。

- 触診 頭皮の硬さや弾力、痛みや圧痛の有無を確認します。

特に、牽引性脱毛症に特徴的な所見(例:毛包周囲の炎症、脱毛部位の境界が比較的明瞭、引っ張られる方向に沿った脱毛)がないかを確認します。

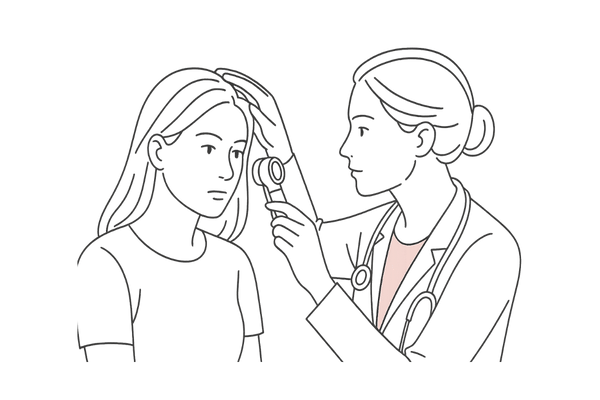

ダーモスコピー検査 毛穴レベルでの詳細観察

ダーモスコピーは、特殊な拡大鏡(ダーモスコープ)を用いて、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。肉眼では見えない微細な変化を捉えることができます。

ダーモスコピーで確認できること

- 毛包の状態 炎症、萎縮、瘢痕化の有無

- 毛髪の変化 細毛化(ミニチュア化)、折れた毛、毛幹の異常

- 頭皮の変化 毛細血管の拡張、色素沈着、鱗屑(フケ)

- 他の脱毛症との鑑別 FAGAや円形脱毛症に特徴的な所見の有無

ダーモスコピー検査は、非侵襲的(体を傷つけない)で痛みもなく、診断の精度を高める上で非常に有用な検査です。牽引性脱毛症の進行度評価や、治療効果の判定にも用いられます。

血液検査やその他の検査の必要性

通常、典型的な牽引性脱毛症の診断には、問診、視診、触診、ダーモスコピー検査で十分な場合が多いです。

しかし、症状が非典型的であったり、他の脱毛症(例:FAGA、甲状腺疾患に伴う脱毛、鉄欠乏性貧血による脱毛など)との鑑別が必要と判断されたりした場合には、血液検査が行われることがあります。

血液検査では、ホルモンバランス、甲状腺機能、鉄分、亜鉛などの栄養状態を調べ、全身的な要因が関与していないかを確認します。

まれに、診断を確定するために頭皮の一部を採取する皮膚生検が必要となることもありますが、牽引性脱毛症では一般的ではありません。

薄毛の進行を止める!治療オプションと通院の流れ

牽引性脱毛症の治療の基本は、原因となっている「髪への牽引力」を取り除くことです。早期に適切な対策を行えば、多くの場合、症状の進行を止め、改善が期待できます。

クリニックでは、原因除去の指導に加え、症状の程度に応じた治療を行います。

原因除去 日常生活での改善指導

治療の最も重要な柱は、髪を引っ張る原因を特定し、それを止めることです。医師は、問診や診察結果に基づき、具体的な改善策を指導します。

- ヘアスタイルの変更 きつく結ぶ髪型(ポニーテール、お団子、編み込みなど)を避ける。髪を下ろす、緩く結ぶ、結ぶ位置を頻繁に変えるなどの工夫。

- ヘアアクセサリーの見直し 重い髪飾りや、締め付けの強いカチューシャ、ヘアバンドの使用を控える。

- エクステンションの中止 ヘアエクステンションを外す。

- 就寝時のケア 髪を結ばずに寝る。ナイトキャップを使用する場合は、締め付けないタイプを選ぶ。

- 分け目を変える 定期的に髪の分け目を変え、同じ部分に負担が集中しないようにする。

原因となる習慣を止めるだけで、数ヶ月後には抜け毛が減少し、新しい髪が生え始めることが期待できます。ただし、効果が現れるまでには時間がかかるため、根気強く続けることが大切です。

薬物療法 炎症抑制と発毛促進

原因除去と並行して、症状に応じて薬物療法を行うことがあります。

主な治療薬

| 薬剤の種類 | 目的 | 使用方法 |

|---|---|---|

| ステロイド外用薬 | 頭皮の炎症を抑える | 患部に塗布 |

| ミノキシジル外用薬 | 血行を促進し、毛包を活性化させ、発毛を促す(※) | 患部に塗布 |

| 抗生物質(内服・外用) | 毛嚢炎などの細菌感染を伴う場合に用いる | 医師の指示に従う |

(※)ミノキシジル外用薬は、主にAGA(男性型脱毛症)やFAGA(女性型脱毛症)の治療薬として知られていますが、血行促進作用や毛母細胞への直接的な作用を通じて、牽引性脱毛症によるダメージを受けた毛包の回復を助け、発毛をサポートする効果が期待できる場合があります。ただし、保険適用外となることが一般的です。

これらの薬剤は、医師の診断と処方に基づいて使用することが重要です。自己判断での使用は避けましょう。

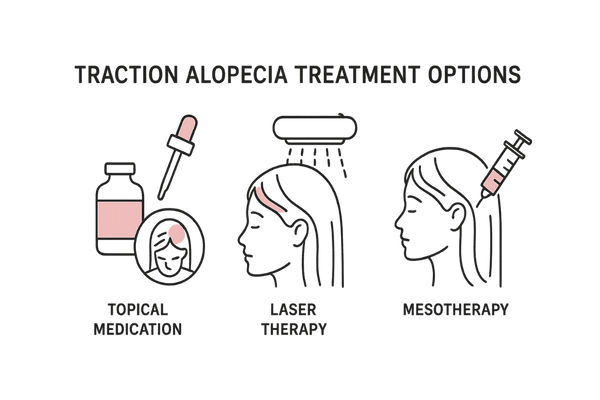

その他の治療法

薬物療法以外にも、補助的な治療法が行われることがあります。

- 低出力レーザー治療 頭皮に特殊なレーザーを照射し、血行促進や毛母細胞の活性化を図る治療法。

- LED照射療法 特定の波長の光を照射し、炎症抑制や細胞活性化を促す。

- 注入療法(メソセラピーなど) 発毛を促進する成分(ミノキシジル、成長因子、ビタミンなど)を頭皮に直接注入する方法。自由診療となることが多い。

これらの治療法は、単独で行われるよりも、原因除去や薬物療法と組み合わせて行われることが一般的です。効果や適応は個々の状態によって異なるため、医師とよく相談することが必要です。

治療期間と通院頻度の目安

治療期間は、症状の進行度や治療への反応によって大きく異なります。初期段階であれば、原因除去と適切なケアにより、数ヶ月から半年程度で改善が見られることが多いです。

中等度以上に進行している場合や、薬物療法を行う場合は、半年から1年以上の治療期間が必要となることもあります。

通院頻度は、治療内容や経過観察の必要性に応じて、通常1ヶ月から3ヶ月に1回程度が目安となります。医師の指示に従い、定期的に診察を受け、治療効果や副作用の有無を確認することが大切です。

治療は根気が必要ですが、「治る」可能性を高めるためには、自己判断で中断せず、医師と共に取り組むことが重要です。

もう繰り返さない!ヘアケアとスタイルでリスク回避

牽引性脱毛症の治療で症状が改善しても、原因となった習慣を続けていては再発のリスクがあります。健やかな髪と頭皮を維持するためには、日々のヘアケアとヘアスタイルの選び方が非常に重要です。

ここでは、再発を防ぎ、髪への負担を減らすための具体的な予防策を紹介します。

髪と頭皮に優しいヘアケア習慣

毎日のヘアケアが、頭皮環境を整え、髪を健やかに保つ基本です。

正しいシャンプーの方法

- 予洗い:シャンプー前にぬるま湯で髪と頭皮を十分に濡らし、汚れを浮かせる。

- 泡立て:シャンプーは手のひらでよく泡立ててから髪につける。直接頭皮につけない。

- 優しく洗う:指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う。爪を立てない。

- しっかりすすぐ:シャンプー剤が残らないように、時間をかけて丁寧にすすぐ。特に生え際や襟足は残りやすいので注意。

ドライヤーの使い方

- タオルドライ:まずはタオルで優しく水分を吸い取る。ゴシゴシこすらない。

- 適度な距離:ドライヤーは頭皮から15cm以上離して使う。

- 温風と冷風:同じ場所に熱風を当て続けないように、ドライヤーを振りながら乾かす。最後に冷風を当てるとキューティクルが引き締まる。

- 完全に乾かす:湿ったまま放置すると雑菌が繁殖しやすいため、頭皮を中心にしっかり乾かす。

また、頭皮マッサージは血行促進に効果的ですが、強くこすりすぎると逆効果になることもあります。指の腹で優しく行うようにしましょう。

負担の少ないヘアスタイルの選び方

ヘアスタイルは、牽引性脱毛症の予防において最も重要な要素の一つです。

低リスクなヘアスタイル例

| スタイル | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| ダウンスタイル | 髪への負担が最も少ない | – |

| 緩めのポニーテール(低め) | 結び目を緩くし、低い位置で結ぶ | 毎日同じ位置で結ばない |

| 緩めの三つ編み・おさげ | 編み始めをきつくしない | 毛先まで強く編みすぎない |

| ハーフアップ | 結ぶ髪の量を減らす | 結び目をきつくしない |

ポイントは、「緩める」「位置を変える」「頻度を減らす」ことです。毎日同じ髪型で強く結び続けることを避け、髪と頭皮を休ませる日を作りましょう。

ヘアゴムも、細いものより太く柔らかいシュシュなどを選ぶと、髪への食い込みや負担を軽減できます。

ヘアアクセサリーとエクステンションの注意点

おしゃれを楽しむためのアイテムも、使い方によっては髪への負担となります。

- ヘアアクセサリー:重いもの、締め付けが強いものは長時間の使用を避ける。つける位置を時々変える。

- ヘアエクステンション:頻繁な使用や、長期間つけっぱなしにすることは避ける。つける場合は、経験豊富な専門家を選び、定期的なメンテナンスと頭皮ケアを行う。自毛への負担が少ない方法(例:シールエクステなど)を選ぶことも検討。

- 帽子・ヘルメット:長時間着用する場合は、通気性の良いものを選び、時々外して蒸れを防ぐ。内側の清潔を保つ。

これらのアイテムを使用する際は、髪や頭皮への影響を常に意識し、負担を最小限に抑える工夫をすることが予防につながります。

心強いサポート 心理的ケアとコミュニティ活用法

薄毛や抜け毛の悩みは見た目の問題だけでなく、精神的な負担にもつながることがあります。特に女性の場合、髪は自己表現の一部であり、その変化は自信喪失やストレスの原因となり得ます。

牽引性脱毛症と向き合う上で、適切な治療と共に心のケアも大切です。

薄毛の悩みと心理的影響

髪の変化に気づいたとき、多くの女性はショックを受けたり、不安を感じたりします。「他の人はどう思うだろうか」「治るのだろうか」といった心配が頭をよぎり、人目を気にしたり、外出をためらったりすることもあるかもしれません。

このような心理的なストレスは、時に症状を悪化させる要因にもなりかねません。

大切なのは一人で抱え込まないことです。薄毛の悩みは決して珍しいことではなく、多くの女性が経験する可能性があることを理解しましょう。

ストレスと髪の関係

| ストレスの影響 | 髪への具体的な作用 |

|---|---|

| 血管収縮 | 頭皮の血行不良を招き、毛根への栄養供給を妨げる |

| ホルモンバランスの乱れ | ヘアサイクルに影響を与える可能性がある |

| 睡眠不足 | 髪の成長に必要な成長ホルモンの分泌を妨げる |

専門家(医師・カウンセラー)への相談

まずは皮膚科の医師に相談することが第一歩です。正確な診断を受けることで漠然とした不安が軽減され、具体的な治療方針が見えてきます。

もし薄毛の悩みによる精神的な落ち込みが大きい場合や、日常生活に支障が出ている場合は、心理カウンセラーや臨床心理士などの専門家に相談することも有効な選択肢です。

カウンセリングを通じて自分の感情と向き合い、ストレスへの対処法を学ぶことができます。クリニックによっては心理的なサポート体制を整えている場合もありますので、医師に相談してみましょう。

患者会やオンラインコミュニティの活用

同じ悩みを持つ人々と繋がることも大きな支えとなります。患者会やオンラインコミュニティでは、経験を共有したり、情報交換をしたりすることができます。

ただしインターネット上の情報には不確かなものも含まれるため、医学的な情報については鵜呑みにせず必ず医師に確認するようにしましょう。信頼できる情報源を見極めることが大切です。

牽引性脱毛症の治療は、身体的なケアだけでなく、心のケアも両輪で行うことでより前向きに取り組むことができます。

専門医を選ぶポイントと受診のタイミング

牽引性脱毛症の診断と治療は、皮膚科、特に毛髪疾患を専門とする医師に相談するのが最も適切です。しかし、どのクリニックを選べばよいか、いつ受診すべきか迷うこともあるでしょう。

ここでは、専門医選びのポイントと、受診を検討すべきタイミングについて解説します。

皮膚科医と毛髪専門医の違い

皮膚科医は、皮膚全般の疾患を扱いますが、その中でも特に毛髪や頭皮の疾患(脱毛症、毛嚢炎など)の診断・治療を専門的に行っている医師を「毛髪専門医」と呼ぶことがあります(公的な資格ではありません)。

- 皮膚科医:皮膚疾患全般に対応。牽引性脱毛症の基本的な診断・治療は可能。

- 毛髪専門医(自称含む):脱毛症全般に関する知識や経験が豊富。FAGAなど他の脱毛症との鑑別や、より専門的な治療(自由診療含む)にも対応していることが多い。

まずは、お近くの皮膚科を受診し、必要に応じて毛髪疾患に詳しい医師を紹介してもらうという方法もあります。

クリニック選びのチェックポイント

信頼できるクリニックを選ぶためには、いくつかの点を確認するとよいでしょう。

確認したいポイント

| チェック項目 | 確認内容 | 重要性 |

|---|---|---|

| 医師の専門性・経験 | 皮膚科専門医か、脱毛症治療の実績は豊富か | 正確な診断と適切な治療選択に繋がる |

| 診断設備 | ダーモスコピーなどの検査機器があるか | 詳細な頭皮・毛髪状態の把握に役立つ |

| 説明の丁寧さ | 症状や治療法について分かりやすく説明してくれるか、質問しやすい雰囲気か | 納得して治療を進めるために重要 |

| 治療の選択肢 | 保険診療・自由診療含め、どのような治療法を扱っているか | 自身の希望や状態に合った治療を選べるか |

| 費用 | 治療費(特に自由診療)について明確な説明があるか | 安心して治療を継続するために必要 |

クリニックのホームページや口コミなども参考にしつつ、実際に受診して医師との相性を確かめることも大切です。

受診を検討すべきタイミング

「気のせいかもしれない」「そのうち治るだろう」と思っているうちに、症状が進行してしまうこともあります。以下のようなサインが見られたら、早めに専門医に相談することをおすすめします。

- セルフチェックで気になる症状(痛み、かゆみ、赤み、抜け毛の増加、生え際の後退、分け目の拡大など)がある。

- 特定の髪型をした後に、頭皮の不快感や抜け毛が続く。

- 抜け毛の量や髪の細さが明らかに変化してきた。

- 自分で対策(ヘアスタイルの変更など)をしても改善が見られない。

- 薄毛や抜け毛に対する不安やストレスが大きい。

特に、牽引性脱毛症は早期発見・早期対策が重要です。毛包がダメージを受け、瘢痕化してしまう前に治療を開始することが、回復への鍵となります。少しでも気になることがあれば、ためらわずに専門医の診察を受けましょう。

よくある質問

- 牽引性脱毛症は治りますか?

-

早期に発見し、原因となる髪への牽引力を取り除けば、多くの場合、毛包の機能は回復し、髪は再び生えてきます。つまり「治る」可能性は十分にあります。

ただし、長期間にわたって強い牽引力が加わり続け、毛包が萎縮したり瘢痕化(はんこんか:組織が硬くなること)したりしてしまうと、その部分からの発毛は難しくなります。

そのため、できるだけ早く原因を取り除き、適切なケアや治療を開始することが重要です。

- ポニーテール以外の髪型でもなりますか?

-

はい、なります。ポニーテールは代表的な原因の一つですが、きつく結ぶお団子、編み込み、コーンロウ、ドレッドヘア、ヘアエクステンションの装着、毎日同じ位置で髪を分けること、締め付けの強いカチューシャやヘアバンドの常用なども原因となり得ます。

要は、髪の毛が持続的に引っ張られる状態が続くような髪型や習慣であれば、牽引性脱毛症を引き起こす可能性があります。

- FAGA(女性型脱毛症)との違いは何ですか?

-

牽引性脱毛症とFAGA(女性型脱毛症)は、原因と症状の現れ方が異なります。牽引性脱毛症は、髪への物理的な引っ張りが原因で、主に生え際や分け目など、力が加わる部分に脱毛が起こります。

一方、FAGAは、女性ホルモンの影響や遺伝などが主な原因と考えられており、頭頂部の分け目を中心に、髪が全体的に細く、薄くなる傾向があります。ダーモスコピー検査などで、より詳しく鑑別することができます。

両方を合併している場合もあります。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

治療期間は、症状の進行度や治療への反応によって個人差があります。原因となる牽引力を取り除いただけでも、初期であれば数ヶ月から半年ほどで改善が見られることが多いです。

炎症が強い場合や、発毛を促す治療(ミノキシジル外用など)を行う場合は、半年から1年以上かかることもあります。大切なのは、自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従って根気強く続けることです。

- 予防のためにできることは何ですか?

-

最も重要な予防策は、髪を強く引っ張るヘアスタイルを避けることです。具体的には、髪を緩く結ぶ、結ぶ位置や分け目を頻繁に変える、髪を下ろす日を作る、就寝時は髪を結ばない、といった工夫が挙げられます。

また、頭皮の血行を良くするためにバランスの取れた食事や十分な睡眠を心がけ、優しいシャンプーや適切なドライヤーの使用など、日々のヘアケアで頭皮環境を健やかに保つことも大切です。

牽引性脱毛症の具体的な症状について、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。イラストを交えながら、初期から進行期までの症状の変化を解説しています。

参考文献

BILLERO, Victoria; MITEVA, Mariya. Traction alopecia: the root of the problem. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2018, 149-159.

SHARQUIE, Khalifa E., et al. Traction alopecia: clinical and cultural patterns. Indian Journal of Dermatology, 2021, 66.4: 445.

PITCH, Michelle A.; SPERLING, Leonard C. The histopathologic diagnosis of traction alopecia: An evidence-based model. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 89.4: 745-749.

SAMRAO, Aman, et al. The “Fringe Sign”-A useful clinical finding in traction alopecia of the marginal hair line. Dermatology Online Journal, 2011, 17.11.

AKINGBOLA, Christiana Oyinlola; VYAS, Jui. Traction alopecia: A neglected entity in 2017. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2017, 83: 644.

PHILLIPS, T. Grant; SLOMIANY, W. Paul; ALLISON, Robert. Hair loss: common causes and treatment. American family physician, 2017, 96.6: 371-378.

SAMRAO, Aman; MCMICHAEL, Amy; MIRMIRANI, Paradi. Nocturnal traction: techniques used for hair style maintenance while sleeping may be a risk factor for traction alopecia. Skin Appendage Disorders, 2021, 7.3: 220-223.

UWAKWE, Laura N., et al. Intralesional triamcinolone acetonide in the treatment of traction alopecia. J Drugs Dermatol, 2020, 19.2: 128-130.

UZUNCAKMAK, Tugba Kevser, et al. Trichotillomania and Traction Alopecia. In: Hair and Scalp Disorders. IntechOpen, 2017.

牽引性脱毛症の関連記事