出産という大きな変化の後、多くの女性が経験する「産後の抜け毛」。一時的なものとはいえ、鏡を見るたびに気になる方も多いのではないでしょうか。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、産後の抜け毛がなぜ起こるのか、その原因や症状、ご自身でできるチェック方法、そしてクリニックでの治療法や日々のケアまで、詳しく解説します。

不安を解消し、健やかな髪を取り戻すためのヒントを見つけてください。

産後の抜け毛とは?ホルモン変動で起こる仕組み

出産後に一時的に抜け毛が増える現象を「産後脱毛症」または「分娩後脱毛症」と呼びます。これは病気ではなく、多くの女性が経験する生理的な変化の一つです。

妊娠中から産後にかけての急激な女性ホルモンの変動が主な原因と考えられています。

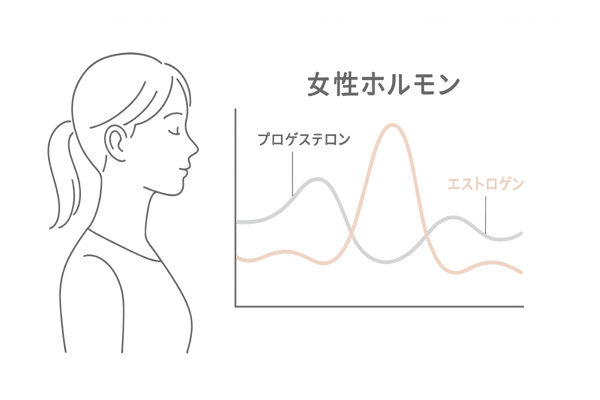

妊娠中と産後のホルモンバランスの変化

妊娠中は、女性ホルモンである「エストロゲン」と「プロゲステロン」の分泌量が大幅に増加します。これらのホルモンには、髪の毛の成長期を持続させる働きがあります。

そのため、妊娠中は通常よりも髪の毛が抜けにくくなり、毛量が増えたように感じることがあります。

しかし、出産を終えると、これらの女性ホルモンの分泌量は急速に元のレベルまで減少します。これにより、妊娠中に成長期が延長されていた髪の毛が一斉に休止期に入り、数ヶ月後にまとめて抜け落ちてしまうのです。

これが産後の抜け毛の直接的な原因です。

妊娠・出産に伴う主なホルモン変動

| 時期 | エストロゲン量 | プロゲステロン量 |

|---|---|---|

| 妊娠前 | 通常レベル | 通常レベル |

| 妊娠中 (特に後期) | 大幅に増加 | 大幅に増加 |

| 出産直後 | 急激に減少 | 急激に減少 |

産後の抜け毛はいつからいつまで続くのか

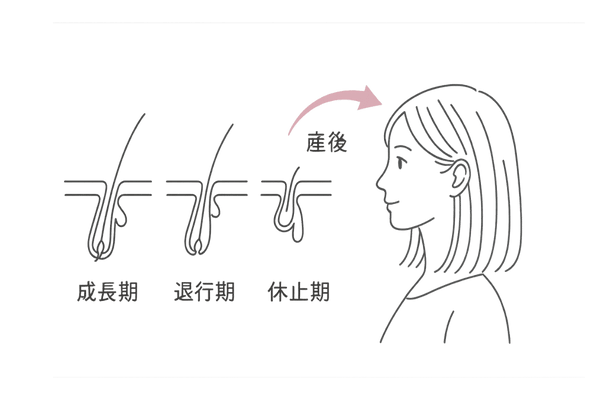

産後の抜け毛が始まる時期には個人差がありますが、一般的には出産後2〜3ヶ月頃から抜け毛の増加を自覚し始める方が多いようです。髪の毛にはヘアサイクル(毛周期)があり、成長期、退行期、休止期を経て自然に抜け落ちます。

産後の抜け毛は、ホルモンバランスの変化によって休止期に入る髪の毛が増えることで起こります。

抜け毛のピークとその期間

抜け毛の量は、産後4〜6ヶ月頃にピークを迎えることが多いと言われています。この時期には、シャンプー時やブラッシング時にごっそりと髪が抜けるように感じ、不安になる方も少なくありません。

しかし、この抜け毛は一時的なものであり、過度に心配する必要はありません。通常、産後6ヶ月〜1年程度でホルモンバランスが整い、ヘアサイクルも正常化するため、抜け毛の量は徐々に落ち着き、新しい髪の毛が生え始めます。

ただし、回復の期間には個人差があります。

髪と頭皮に現れる産後脱毛症の症状

産後脱毛症は、単に抜け毛が増えるだけでなく、髪質や頭皮の状態にも変化が現れることがあります。どのような症状が見られるのか、具体的に見ていきましょう。

抜け毛の量の増加

最も顕著な症状は、抜け毛の急激な増加です。特に洗髪時や朝起きた時の枕元、ブラッシングの際に、以前よりも明らかに多くの髪の毛が抜けることに気づきます。

排水溝に溜まる髪の量に驚くこともあるでしょう。

髪全体のボリュームダウン

抜け毛が増えることで、髪全体のボリュームが減ったように感じます。特に頭頂部や生え際が薄くなったと感じる方が多いようです。

髪をまとめた時の毛束が細くなったり、分け目が目立つようになったりすることもあります。

髪質の変化

産後のホルモンバランスの変化や、育児による栄養不足、ストレスなどが影響し、髪質が変わることもあります。

髪が細くなったり、パサついたり、ツヤがなくなったり、うねりが出やすくなったりといった変化を感じる場合があります。

頭皮トラブル

ホルモンバランスの乱れや生活習慣の変化は、頭皮環境にも影響を与えることがあります。頭皮が乾燥しやすくなったり、逆にかゆみやフケ、べたつきを感じたりすることもあります。

健康な髪を育むためには、頭皮環境を整えることが大切です。

産後脱毛症の主な症状

| 症状 | 具体的な内容 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 抜け毛の増加 | 洗髪時、ブラッシング時などに大量に抜ける | ホルモンバランスの急激な変化 |

| ボリュームダウン | 髪全体が薄く感じる、分け目が目立つ | 抜け毛の増加 |

| 髪質の変化 | 細毛、パサつき、ツヤ消失、うねり | ホルモンバランス、栄養不足、ストレス |

| 頭皮トラブル | 乾燥、かゆみ、フケ、べたつき | ホルモンバランス、生活習慣の変化 |

自分でできるセルフチェックの仕方

「もしかして産後の抜け毛かな?」と感じたら、簡単なセルフチェックをしてみましょう。ただし、これはあくまで目安であり、気になる症状があれば専門医に相談することが重要です。

抜け毛の本数を数えてみる

1日の抜け毛の平均は50〜100本程度と言われています。洗髪時やブラッシング時の抜け毛を集めて、おおよその本数を確認してみましょう。明らかに100本を超える日が続くようであれば、抜け毛が増えている可能性があります。

ただし、産後の抜け毛では一時的に200本以上抜けることも珍しくありません。

髪や頭皮の状態を観察する

鏡を使って、頭頂部や生え際、分け目の状態をチェックします。以前と比べて地肌が透けて見える範囲が広がっていないか確認しましょう。

また、抜けた毛の毛根部分を見て、毛根がしっかりしているか、細くなっていないかも観察します。

頭皮の色や乾燥、かゆみ、フケの有無なども確認しましょう。

セルフチェックのポイント

- 洗髪時やブラッシング時の抜け毛の量

- 枕についた抜け毛の量

- 分け目、生え際、頭頂部の地肌の透け具合

- 抜けた毛の毛根の状態

- 頭皮の色、乾燥、かゆみ、フケの有無

他の脱毛症との違いを考える

抜け毛の原因は産後脱毛症だけではありません。円形脱毛症や、甲状腺機能の異常、薬剤の影響、過度なダイエットによる栄養不足などが原因となることもあります。

産後脱毛症は、頭部全体から均等に抜ける「びまん性脱毛」が特徴ですが、一部分だけが集中して抜ける場合や、他の体調不良を伴う場合は、別の原因も考えられます。自己判断せず、医療機関を受診しましょう。

ホルモン・栄養・ストレスから探る原因

産後の抜け毛の主な原因はホルモンバランスの変化ですが、それ以外にもいくつかの要因が複合的に関与していると考えられます。

最大の原因 女性ホルモンの変動

前述の通り、妊娠中に増加した女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)が出産後に急激に減少することが、産後の抜け毛を引き起こす最大の原因です。これにより、多くの髪の毛が一斉に休止期に入り、抜け落ちてしまいます。

これは生理的な現象であり、時間とともに改善することがほとんどです。

育児による栄養不足と食事バランス

出産後は、母乳育児や慣れない育児による疲労で、自身の食事にまで手が回らないことがあります。特に母乳は血液から作られるため、授乳中は鉄分やタンパク質、亜鉛、ビタミンなどの栄養素が通常よりも多く必要になります。

これらの栄養素は髪の毛の成長にも欠かせないため、栄養不足になると髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。バランスの取れた食事を心がけることが改善の鍵です。

髪の健康に必要な主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分(ケラチン)を作る | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給を助ける | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

| ビタミンB群 | 頭皮環境を整える、代謝を助ける | 豚肉、レバー、うなぎ、玄米、納豆 |

| ビタミンC | 鉄分の吸収を高める、コラーゲン生成 | 果物(キウイ、イチゴ)、野菜(パプリカ、ブロッコリー) |

慣れない育児と生活変化によるストレス

出産後の生活は、昼夜問わない授乳やおむつ替え、赤ちゃんの夜泣きなどで、睡眠不足になりがちです。また、初めての育児に対する不安やプレッシャー、生活リズムの大きな変化は、知らず知らずのうちにストレスを溜め込む原因となります。

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血行不良を引き起こすことがあります。頭皮への血流が悪くなると、髪の毛の成長に必要な栄養が届きにくくなり、抜け毛を助長する可能性があります。

睡眠不足の影響

髪の毛の成長には、成長ホルモンが重要な役割を果たします。成長ホルモンは、深い睡眠中に最も多く分泌されます。しかし、産後は赤ちゃんの世話で細切れ睡眠になりやすく、まとまった睡眠時間を確保することが難しくなります。

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が低下し、髪の成長が妨げられ、抜け毛につながることがあります。

医療機関で受けられる検査と相談の流れ

産後の抜け毛は一時的なことが多いですが、抜け毛がひどい場合や長引く場合、他の症状がある場合は、皮膚科などの医療機関に相談することをお勧めします。

いつ、どの診療科を受診すべきか

産後の抜け毛が始まってから半年以上経っても改善が見られない場合や、抜け毛の量が異常に多いと感じる場合、円形脱毛のように部分的に抜けている場合、頭皮に強いかゆみや湿疹がある場合などは、一度専門医に相談しましょう。

まずは、かかりつけの産婦人科医に相談するか、皮膚科を受診するのが一般的です。

問診で確認されること

診察では、まず問診が行われます。以下のような内容について質問されることが多いでしょう。

問診での主な確認事項

- いつから抜け毛が気になり始めたか

- 抜け毛の量(どの程度か、ピークはいつ頃か)

- 出産日、授乳の有無

- 既往歴、現在治療中の病気

- 服用中の薬、サプリメント

- 生活習慣(食事、睡眠、ストレス状況など)

- 家族歴(薄毛の家族がいるか)

視診と触診による頭皮・毛髪チェック

医師が直接、頭皮や髪の状態を目で見て、触って確認します。頭皮の色、炎症の有無、フケの状態、毛穴の状態、髪の毛の密度や太さなどを詳しく観察します。

マイクロスコープなどを用いて、頭皮や毛根の状態を拡大して診ることもあります。

必要に応じて行われる血液検査

産後の抜け毛以外の原因が疑われる場合には、血液検査を行うことがあります。

例えば、甲状腺機能異常や貧血(鉄欠乏)なども抜け毛の原因となるため、これらの可能性を調べるためにホルモン値や鉄関連の数値を測定します。

血液検査で調べる可能性のある項目例

| 検査項目 | 調べる内容 | 抜け毛との関連 |

|---|---|---|

| 甲状腺ホルモン (TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能(亢進症や低下症) | 機能異常が脱毛の原因になることがある |

| 血算、フェリチン | 貧血の有無、貯蔵鉄の量 | 鉄欠乏性貧血は抜け毛を悪化させることがある |

| 亜鉛 | 血清亜鉛値 | 亜鉛不足は髪の成長に影響する |

産後の抜け毛に対する治療オプションと注意点

産後の抜け毛は自然に治ることが多いですが、症状が強い場合や回復を早めたい場合には、いくつかの治療法があります。

ただし、授乳中には使用できない治療法もあるため、必ず医師と相談の上で進めることが大切です。

基本的な考え方 自然回復を待つ

産後の抜け毛の多くは、ホルモンバランスが整う産後半年から1年程度で自然に軽快します。そのため、特別な治療を行わず、生活習慣の改善やヘアケアの見直しを行いながら、自然な回復を待つのが基本的な考え方です。

過度な心配はストレスとなり、かえって回復を妨げる可能性もあります。

医療機関で処方される可能性のある治療薬

抜け毛の症状が強い場合や、他の原因が合併している場合には、治療薬が処方されることがあります。

外用薬(塗り薬)

頭皮の血行を促進し、毛根を活性化させる目的で、ミノキシジル外用薬などが処方されることがあります。ただし、ミノキシジルは授乳中の使用に関して安全性が確立されていないため、医師の判断が必要です。

また、頭皮に炎症がある場合は、ステロイド外用薬などが処方されることもあります。

内服薬(飲み薬)

血液検査などで栄養不足(鉄、亜鉛など)が確認された場合は、それらを補うためのサプリメントや内服薬が処方されることがあります。また、血行促進作用のある内服薬が処方されることもあります。

女性の薄毛治療に用いられるパントガールなどのサプリメントもありますが、これらも授乳中の安全性については医師への確認が必要です。

男性型脱毛症(AGA)治療薬であるフィナステリドやデュタステリドは、女性、特に妊娠中や授乳中の女性には禁忌です。

治療薬使用時の注意点

| 治療薬の種類 | 主な目的 | 授乳中の注意点 |

|---|---|---|

| ミノキシジル外用薬 | 血行促進、毛母細胞活性化 | 安全性未確立、医師と要相談 |

| ステロイド外用薬 | 頭皮の炎症抑制 | 医師の指示に従う |

| 栄養補助(鉄、亜鉛など) | 不足栄養素の補充 | 過剰摂取に注意、医師と相談 |

| パントガールなど | 毛髪への栄養補給 | 安全性について医師と要相談 |

| フィナステリド/デュタステリド | AGA治療(男性用) | 女性禁忌 |

サプリメントや育毛剤の利用

市販されている育毛剤や、髪に良いとされるサプリメントを利用する方もいます。育毛剤には、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする成分が含まれているものがあります。

サプリメントは、食事だけでは不足しがちな栄養素を手軽に補うことができます。ただし、効果には個人差があり、授乳中に使用する場合は成分を確認し、できれば医師や薬剤師に相談するとより安心です。

授乳中の治療に関する注意点

授乳中は、母親が摂取した成分が母乳を通じて赤ちゃんに移行する可能性があります。そのため、内服薬だけでなく、外用薬やサプリメントの使用についても、自己判断せず必ず医師に相談してください。

安全性が確認されている治療法を選択することが重要です。

産後脱毛症を防ぐ毎日の予防ケア

産後の抜け毛を完全に防ぐことは難しいですが、日々の適切なケアによって、頭皮環境を健やかに保ち、抜け毛の悪化を防いだり、回復をサポートしたりすることは可能です。

頭皮に優しいシャンプーの選び方と洗い方

産後のデリケートな頭皮には、洗浄力が強すぎるシャンプーは刺激になることがあります。アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分で、頭皮の潤いを保ちながら優しく洗い上げるタイプのシャンプーを選びましょう。

正しいシャンプーの方法

- 洗う前にブラッシングをして、髪の絡まりやホコリを取り除きます。

- ぬるま湯(38℃程度)で髪と頭皮を十分に予洗いします。

- シャンプーを手のひらでよく泡立ててから、髪ではなく頭皮につけます。

- 指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗います。爪を立てないように注意しましょう。

- すすぎ残しがないように、時間をかけて丁寧に洗い流します。特に生え際や襟足は念入りに。

- コンディショナーやトリートメントは、頭皮を避け、毛先中心につけて洗い流します。

- 洗髪後は、清潔なタオルで優しく水分を吸い取り、できるだけ早くドライヤーで乾かします。自然乾燥は頭皮の雑菌繁殖の原因になることがあります。

頭皮マッサージによる血行促進

頭皮マッサージは、血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。リラックス効果もあるため、ストレス軽減にもつながります。シャンプー時や、育児の合間のリラックスタイムに取り入れてみましょう。

指の腹を使って、頭皮全体を優しく揉みほぐすように行います。強くこすりすぎないように注意してください。

髪と頭皮への負担を減らすヘアスタイル

髪を強く引っ張るようなヘアスタイル(ポニーテール、きついお団子など)は、毛根に負担をかけ、抜け毛を悪化させる可能性があります(牽引性脱毛症)。

産後の抜け毛が気になる時期は、髪や頭皮に負担の少ない、ゆるめのまとめ髪やダウンスタイルなどを心がけましょう。また、頻繁なパーマやカラーリングも、髪や頭皮へのダメージとなるため、控えるか、間隔をあけることをお勧めします。

頭皮ケア製品の活用

| ケア製品 | 期待される効果 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 育毛剤・頭皮用美容液 | 血行促進、保湿、栄養補給 | 刺激の少ないもの、保湿成分配合、授乳中は医師相談 |

| スカルプブラシ | 毛穴の汚れ除去、マッサージ効果 | 頭皮を傷つけない柔らかい素材 |

| 低刺激シャンプー | 頭皮への負担軽減、乾燥予防 | アミノ酸系洗浄成分、無添加など |

健やかな髪を取り戻す生活習慣ガイド

髪の健康は、体全体の健康と密接に関わっています。特に産後は、生活習慣を見直し、心身ともに健やかな状態を保つことが、抜け毛の改善と回復につながります。

栄養バランスの取れた食事を心がける

髪の毛は主にタンパク質(ケラチン)でできています。良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)をしっかり摂取しましょう。

また、タンパク質の合成を助ける亜鉛(牡蠣、レバー、ナッツ類など)、頭皮の血行を良くする鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草など)、頭皮環境を整えるビタミンB群(豚肉、レバー、玄米など)、抗酸化作用やコラーゲン生成に関わるビタミンC(果物、野菜など)、血行促進効果のあるビタミンE(ナッツ類、アボカドなど)などをバランス良く摂ることが大切です。

食事で意識したいポイント

- 主食・主菜・副菜を揃える

- 様々な食材を組み合わせて食べる

- インスタント食品や加工食品に偏らない

- 水分補給も忘れずに

育児中は忙しくてなかなか手の込んだ料理を作るのは難しいかもしれませんが、作り置きを活用したり、宅配サービスを利用したりするなど、工夫して栄養バランスを整えましょう。

質の高い睡眠を確保するための工夫

産後の睡眠不足は避けられない部分もありますが、少しでも質の高い睡眠をとる工夫が大切です。赤ちゃんが寝ている間に一緒に仮眠をとる、家族に協力してもらってまとまった睡眠時間を確保するなど、できる範囲で休息を取りましょう。

寝る前のカフェイン摂取を避けたり、スマートフォンなどのブルーライトを浴びないようにしたりすることも、睡眠の質を高めるのに役立ちます。

ストレスマネジメントとリラックス法

育児中のストレスをゼロにすることは難しいですが、上手に付き合っていく方法を見つけることが重要です。

ストレス軽減のためのヒント

| 方法 | 具体例 | ポイント |

|---|---|---|

| 休息・気分転換 | 短時間でも自分の時間を作る、好きな音楽を聴く、軽い運動をする | 罪悪感を持たずに休息する |

| サポートの活用 | 家族やパートナーに頼る、地域の育児支援サービスを利用する | 一人で抱え込まない |

| リラクゼーション | 深呼吸、瞑想、アロマテラピー、温かいお風呂に入る | 自分に合った方法を見つける |

完璧を目指さず、「まあ、いっか」と許せる心を持つことも大切です。ストレスを感じたら、一人で抱え込まず、家族や友人、地域の相談窓口などに話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがあります。

適度な運動のすすめ

軽い運動は、血行を促進し、ストレス解消にも効果的です。産後の体調に合わせて、ウォーキングやストレッチ、産後ヨガなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を取り入れましょう。

ただし、体調が万全でない場合や、医師から運動制限の指示がある場合は、無理をしないでください。

ママ友と共有したい安心情報リソース

産後の抜け毛は多くのママが経験することです。一人で悩まず、信頼できる情報源を参考にしたり、経験を共有したりすることで、不安が和らぐことがあります。

信頼できる医療機関や専門家を見つける

抜け毛の悩みはデリケートな問題です。親身になって相談に乗ってくれる皮膚科医や、産後の女性の心身のケアに詳しい助産師など、信頼できる専門家を見つけることが大切です。

かかりつけの産婦人科で相談したり、地域の保健センターなどで情報を得たりするのも良いでしょう。

公的な相談窓口やサポートグループ

各自治体には、産後の母親向けの相談窓口や、育児支援サービスが用意されています。保健センターや子育て支援センターなどでは、保健師や助産師に育児の悩み全般について相談できます。

また、同じような悩みを持つママたちが集まるサークルやオンラインコミュニティなども、情報交換や精神的な支えとなることがあります。

オンラインの情報源を活用する際の注意点

インターネット上には、産後の抜け毛に関する様々な情報があふれています。

中には、医学的根拠の乏しい情報や、特定の商品の購入を促すような情報も少なくありません。情報を鵜呑みにせず、発信元が信頼できるか(公的機関、医療機関、専門家など)を確認することが重要です。

不安を煽るような情報には注意し、最終的には専門医に相談するようにしましょう。

よくある質問

- 産後の抜け毛はいつまで続きますか?ピークはいつ頃ですか?

-

個人差はありますが、一般的に産後2〜3ヶ月頃から始まり、産後4〜6ヶ月頃に抜け毛の量がピークとなる方が多いです。通常、産後半年〜1年程度で自然に落ち着き、新しい髪が生え始めます。

1年以上経っても抜け毛が多い、または改善しない場合は、他の原因も考えられるため、医療機関への相談をお勧めします。

- 産後の抜け毛は必ず治るのでしょうか?

-

ホルモンバランスの変化が主な原因である産後脱毛症は、ほとんどの場合、時間が経てば自然に治ります。ヘアサイクルが正常に戻れば、抜け毛は減少し、髪の毛は再び生えてきます。

ただし、極度の栄養不足やストレス、他の脱毛症などが合併している場合は、回復が遅れたり、薄毛が進行したりする可能性もあります。心配な場合は自己判断せず、医師の診察を受けてください。

- 授乳をやめると抜け毛は減りますか?

-

産後の抜け毛の主な原因は出産によるホルモンバランスの変化であり、授乳自体が直接的な原因ではありません。

ただし、授乳中は栄養が母乳に優先的に使われるため、栄養不足になりやすいことや、授乳による睡眠不足やストレスが、抜け毛に間接的に影響を与える可能性はあります。

授乳をやめたからといって、すぐに抜け毛が劇的に減るわけではありませんが、生活リズムや栄養状態が整いやすくなることで、髪の回復につながる場合はあります。

- 二人目、三人目の出産後の方が抜け毛が多い気がします

-

経産婦さんの中には、二人目以降の出産後の方が抜け毛が多かったと感じる方もいます。

これは、年齢的な要因や、上の子のお世話も加わることによる疲労、ストレス、栄養不足などが、一人目の時よりも大きくなることが影響している可能性があります。

基本的な原因は同じホルモン変動ですが、環境要因が重なることで、抜け毛の程度が異なって感じられることがあります。

- 市販の育毛剤を使っても大丈夫ですか?

-

市販の育毛剤には様々な種類があります。産後のデリケートな頭皮に合った、刺激の少ないものを選ぶことが大切です。

特に授乳中は、成分が母乳に移行する可能性も考慮し、使用前に医師や薬剤師に相談することをお勧めします。育毛剤はあくまで補助的なケアと考え、まずは生活習慣の改善を基本としましょう。

抜け毛だけでなく、髪質の変化や頭皮のかゆみなど、産後脱毛症の具体的な症状についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

参考文献

ANSARI, K., et al. Investigating the prevalence of postpartum hair loss and its associated risk factors: a cross-sectional study. Iranian Journal of Dermatology, 2021, 24.4: 295-299.

GALAL, Sara Ahmed; EL-SAYED, Sawsan Khalifa; HENIDY, Manar Mohamed Hasan. Postpartum Telogen Effluvium Unmasking Additional Latent Hair Loss Disorders. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2024, 17.5: 15.

OWECKA, Barbara, et al. The Hormonal Background of Hair Loss in Non-Scarring Alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

PIÉRARD-FRANCHIMONT, Claudine; PIÉRARD, Gérald E. Alterations in hair follicle dynamics in women. BioMed Research International, 2013, 2013.1: 957432.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

ANZELC, Madison J.; BECHTEL, Mark A. Considerations for cutaneous physiologic changes of pregnancy that fail to resolve postpartum. International journal of dermatology, 2023, 62.2: 190-196.

ANASTASSAKIS, Konstantinos; ANASTASSAKIS, Konstantinos. Female pattern hair loss. Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders, 2022, 181-203.

OKRAM, Sarda. Clinicoepidemiological study of female pattern hair loss. 2014. PhD Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

IOANNIDES, Dimitrios; LAZARIDOU, Elizabeth. Female pattern hair loss. Curr Probl Dermatol, 2015, 47: 45-54.

産後の抜け毛の関連記事