女性の薄毛の悩みの一つである粃糠性脱毛症は、頭皮のフケや炎症が原因で起こることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、粃糠性脱毛症がなぜ起こるのか、その詳しい原因と皮膚科で行う検査方法について解説します。

原因を特定することが、抜け毛や頭皮のかゆみといった悩みを解決する鍵となります。

頭皮のフケが脱毛を引き起こす3つの主要因

粃糠性脱毛症は、頭皮に発生するフケが主な引き金となる脱毛症です。フケそのものが直接的に毛を抜けさせるわけではありませんが、フケが発生する頭皮環境の悪化が、間接的に抜け毛を促進します。

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動も影響しやすく、頭皮の乾燥やかゆみ、炎症を伴うことが多いのが特徴です。

ここでは、フケが脱毛を引き起こす主要な原因を3つの観点から掘り下げて解説し、それぞれの対策のヒントを探ります。

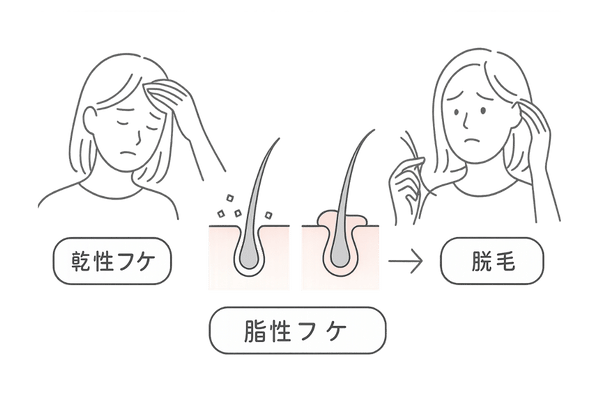

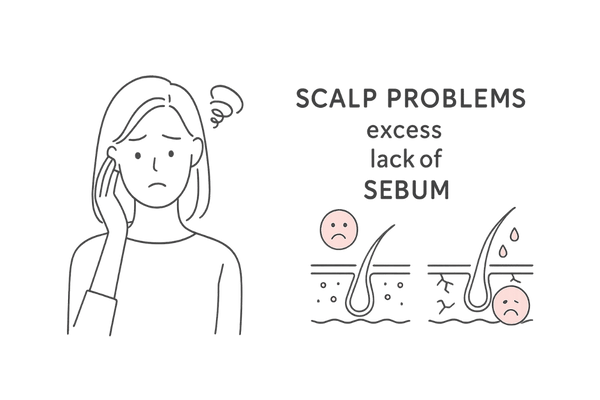

フケの種類と頭皮への影響

フケには大きく分けて「乾性フケ」と「脂性フケ」の2種類があり、それぞれ頭皮への影響や原因が異なります。ご自身のフケがどちらのタイプかを知ることが、適切な頭皮ケアやシャンプー選びの第一歩です。

乾性フケとその原因

乾性フケは、頭皮の乾燥が主な原因で発生します。空気の乾燥、洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、加齢による皮脂分泌の減少などが要因となり、頭皮の角質が剥がれやすくなり、パラパラとした細かいフケが出ます。

このタイプのフケは、頭皮のかゆみを伴うことが多く、掻きむしることで炎症が悪化し、抜け毛の原因となることがあります。皮膚科では、まず頭皮の保湿とバリア機能の回復を目指した治療やアドバイスを行います。

脂性フケとその原因

脂性フケは、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることで発生します。ベタベタとした湿り気のある大きなフケが特徴で、毛穴を詰まらせやすく、頭皮の常在菌であるマラセチア菌の増殖を招きやすい環境を作ります。

これにより、頭皮に炎症(脂漏性皮膚炎)が起こり、かゆみや赤み、そして抜け毛へとつながることがあります。適切なシャンプー選びと、皮脂バランスを整える生活習慣の改善が重要です。

フケタイプ別頭皮ケアのポイント

| フケのタイプ | 主な原因 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 乾性フケ | 頭皮の乾燥、洗浄力の強いシャンプー | 保湿ケア、アミノ酸系シャンプーの使用 |

| 脂性フケ | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 | 皮脂コントロール、抗真菌成分配合シャンプー |

炎症による毛根へのダメージ

フケが発生しやすい頭皮環境は、しばしば炎症を伴います。この炎症が長期化すると、毛根にダメージを与え、健康な髪の成長を妨げ、結果として抜け毛や薄毛の原因となります。

頭皮の赤みとかゆみのサイン

頭皮に赤みやかゆみがある場合、それは炎症が起きているサインです。初期の段階では軽微なかゆみ程度かもしれませんが、放置すると炎症が広がり、フケの量も増え、抜け毛が目立つようになります。

特に、かゆみが我慢できずに掻いてしまうと、頭皮が傷つき、さらに炎症が悪化するという悪循環に陥りやすいです。このような症状が見られたら、早めに皮膚科を受診し、原因を特定することが改善への近道です。

炎症が引き起こす毛周期の乱れ

健康な髪は、成長期、退行期、休止期という毛周期を繰り返しています。しかし、頭皮に炎症が起こると、この毛周期が乱れ、髪が十分に成長する前に抜け落ちてしまうことがあります。

成長期が短縮されると、髪は細く弱々しくなり、全体のボリュームも失われていきます。皮膚科では、炎症を抑える治療(ステロイド外用薬や抗真菌薬など)を行い、毛周期の正常化を目指します。

頭皮バリア機能の低下と外部刺激

健康な頭皮は、バリア機能によって外部からの刺激や乾燥から守られています。

しかし、不適切なヘアケアや生活習慣などによりこのバリア機能が低下すると、頭皮は非常に敏感な状態になり、フケやかゆみ、炎症、そして抜け毛といったトラブルを引き起こしやすくなります。

間違ったシャンプー習慣

毎日シャンプーをしていても、洗い方やシャンプー剤の選び方が間違っていると、頭皮のバリア機能を損なう原因になります。

例えば、爪を立ててゴシゴシ洗う、熱すぎるお湯ですすぐ、洗浄力の強すぎるシャンプーを使い続けるといった行為は、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を招いてバリア機能を低下させます。

その結果、外部からのわずかな刺激にも過敏に反応し、フケやかゆみ、炎症が発生しやすくなります。

紫外線や化学物質の影響

頭皮は顔の皮膚と同じように、紫外線やパーマ・カラーリング剤に含まれる化学物質などの外部刺激にさらされています。これらの刺激は、頭皮の乾燥や炎症を引き起こし、バリア機能を低下させる一因です。

特にバリア機能が弱っている頭皮は、これらの刺激によるダメージを受けやすく、フケの悪化や抜け毛の増加につながる可能性があります。日頃からの紫外線対策や、頭皮に優しい薬剤を選ぶなどの配慮が予防には大切です。

マラセチア菌の異常増殖 – 皮膚常在菌のバランス崩壊

私たちの皮膚には、多くの常在菌が存在し、互いにバランスを保ちながら皮膚の健康を維持しています。しかし、何らかの原因でこのバランスが崩れると、特定の菌が異常に増殖し、皮膚トラブルを引き起こすことがあります。

粃糠性脱毛症の原因の一つとして、頭皮の常在菌であるマラセチア菌の異常増殖が深く関わっています。

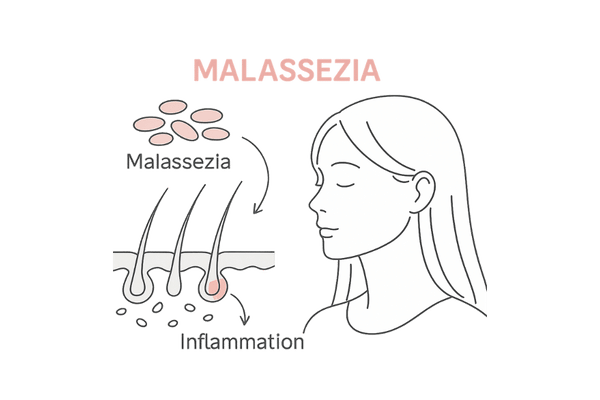

マラセチア菌とは何か

マラセチア菌は、カビ(真菌)の一種で、健康な人の皮膚にも普通に存在する常在菌です。皮脂を栄養源としており、特に皮脂腺の多い頭皮や顔、胸、背中などに多く生息しています。

通常は無害ですが、皮脂の過剰分泌や免疫力の低下など、特定の条件下で異常に増殖すると、頭皮に炎症を引き起こし、フケやかゆみ、そして粃糠性脱毛症の原因となることがあります。

マラセチア菌の活動と皮脂

マラセチア菌は皮脂に含まれるトリグリセリドを分解し、遊離脂肪酸を産生します。この遊離脂肪酸が頭皮を刺激し、炎症反応を引き起こすことが知られています。

皮脂の分泌量が多いほど、マラセチア菌は増殖しやすくなり、結果として炎症が悪化し、フケやかゆみが強くなる傾向があります。この状態が続くと、毛穴周辺の炎症が毛根に影響を与え、抜け毛を促進する可能性があります。

マラセチア菌増殖の環境要因

| 要因 | 説明 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 高温多湿 | 汗や皮脂の分泌が増え、菌が繁殖しやすい | 通気性の確保、こまめな洗髪 |

| 不適切な洗髪 | 皮脂の洗い残しや、逆に洗いすぎによる乾燥 | 正しいシャンプー方法の実践 |

| ストレス・疲労 | 免疫力低下やホルモンバランスの乱れ | 十分な休息、ストレス管理 |

常在菌バランスの重要性

頭皮の健康は、多種多様な常在菌が適切なバランスを保つことで維持されています。マラセチア菌もその一員ですが、このバランスが崩れると、特定の菌だけが増えすぎてしまい、トラブルの原因となります。

善玉菌と悪玉菌の攻防

皮膚常在菌は、一般的に「善玉菌」「悪玉菌」「日和見菌」に分けられます。善玉菌は皮膚を弱酸性に保ち、病原菌の侵入を防ぐ役割を担っています。悪玉菌は増えすぎると皮膚トラブルを引き起こします。

マラセチア菌は日和見菌の一種とされ、普段は問題を起こしませんが、頭皮環境が悪化すると悪玉菌のように振る舞い、炎症を引き起こします。このバランスを保つことが、フケやかゆみの予防、ひいては抜け毛対策につながります。

バランスを崩す生活習慣

不規則な食生活、睡眠不足、過度なストレス、間違ったヘアケアなどは、頭皮の常在菌バランスを崩す大きな原因です。特に、脂肪分の多い食事や糖質の摂りすぎは皮脂の分泌を過剰にし、マラセチア菌の増殖を助長します。

また、睡眠不足やストレスは免疫力を低下させ、菌に対する抵抗力を弱めます。健康な頭皮環境を取り戻すためには、これらの生活習慣の見直しが重要です。

抗真菌薬によるアプローチ

マラセチア菌の異常増殖が原因でフケやかゆみ、炎症が起きている場合、皮膚科では抗真菌薬を用いた治療を行います。これにより、菌の活動を抑え、頭皮環境の改善を目指します。

抗真菌成分配合シャンプーの役割

軽度の症状であれば、ミコナゾール硝酸塩やケトコナゾールといった抗真菌成分が配合されたシャンプーやローションを使用することで、マラセチア菌の増殖を抑え、フケやかゆみを改善する効果が期待できます。

これらの製品は、皮膚科医の指示に従って、適切な頻度と方法で使用することが大切です。自己判断での長期使用は避け、症状が改善しない場合は再度受診しましょう。

皮膚科での処方薬

シャンプーだけでは改善が見られない場合や、炎症が強い場合には、皮膚科でより効果の高い抗真菌薬(外用薬や、場合によっては内服薬)が処方されます。また、炎症を抑えるためにステロイド外用薬が併用されることもあります。

これらの薬剤は、医師の診断のもとで正しく使用することで、効果的に症状をコントロールし、抜け毛のリスクを減らすことができます。

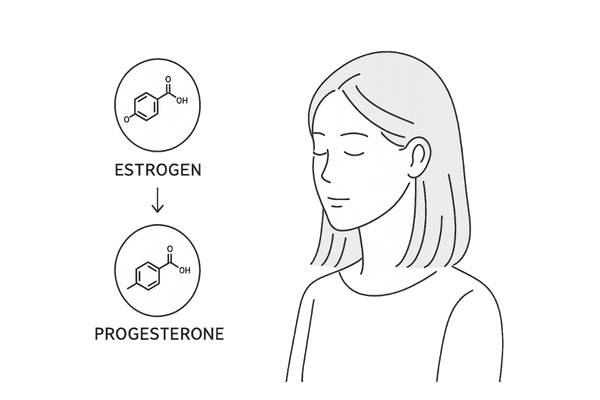

女性特有のホルモン変動が与える頭皮への影響

女性の体は、生涯を通じてホルモンバランスが大きく変動します。このホルモンバランスの変化は、皮膚や髪の状態にも深く関わっており、頭皮環境にも影響を与え、粃糠性脱毛症の一因となることがあります。

特にエストロゲンとプロゲステロンという二つの女性ホルモンの増減が、皮脂の分泌量や頭皮の感受性に影響します。

エストロゲンと頭皮の健康

エストロゲン(卵胞ホルモン)は、女性らしさを作るホルモンとして知られ、コラーゲンの生成を促し、皮膚の潤いやハリを保つ働きがあります。髪に対しては、成長を促進し、ハリやツヤを与える効果があります。

エストロゲン減少と頭皮の乾燥

更年期や出産後、過度なダイエットなどによりエストロゲンの分泌量が減少すると、頭皮の潤いが失われ、乾燥しやすくなります。頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下し、外部からの刺激に敏感になり、フケやかゆみ、炎症が生じやすくなります。

これが粃糠性脱毛症の引き金になることがあります。乾燥によるフケは、パラパラとした細かいものが特徴です。

髪の成長期への影響

エストロゲンは髪の成長期を維持する働きもあります。そのため、エストロゲンが減少すると、髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛髪が増えるため、抜け毛が増加しやすくなります。

頭皮の乾燥や炎症がこれに加わると、さらに抜け毛が進行する可能性があります。

プロゲステロンと皮脂分泌

プロゲステロン(黄体ホルモン)は、排卵後から月経前にかけて分泌量が増えるホルモンで、皮脂腺の働きを活発にする作用があります。

プロゲステロン増加と皮脂過剰

プロゲステロンの分泌が増えると、皮脂の分泌量も増加する傾向があります。皮脂の分泌が過剰になると、毛穴が詰まりやすくなったり、マラセチア菌が増殖しやすい環境になったりします。

これにより、脂性のフケや頭皮のベタつき、かゆみ、炎症(脂漏性皮膚炎)が生じ、粃糠性脱毛症につながることがあります。

月経周期と頭皮トラブル

| 時期 | ホルモンバランス | 起こりやすい頭皮トラブル |

|---|---|---|

| 月経前~月経中 | プロゲステロン優位、エストロゲン減少 | 皮脂増加、ベタつき、ニキビ、かゆみ、乾燥 |

| 卵胞期(月経後~排卵前) | エストロゲン優位 | 頭皮状態が比較的安定 |

ライフステージとホルモンバランス

女性のライフステージ(思春期、妊娠・出産、更年期など)は、ホルモンバランスの大きな変動期であり、それぞれ頭皮環境に特有の影響を与えます。

妊娠・出産後の抜け毛と頭皮変化

妊娠中はエストロゲンやプロゲステロンの分泌量が高まりますが、出産後は急激に減少します。このホルモンバランスの急変により、一時的に抜け毛が増える「産後脱毛症」が起こることがあります。

また、頭皮が乾燥しやすくなったり、逆に皮脂が増えたりと、頭皮環境が不安定になり、フケやかゆみが出やすくなることも。これらの症状が粃糠性脱毛症のきっかけになる場合もあります。

更年期における頭皮のエイジング

更年期に入ると、エストロゲンの分泌量が大幅に減少し、頭皮の乾燥、菲薄化(皮膚が薄くなること)、血行不良などが起こりやすくなります。

これにより、頭皮のバリア機能が低下し、フケやかゆみ、炎症が生じやすくなり、髪のハリやコシも失われ、抜け毛や薄毛が進行しやすくなります。適切な保湿ケアや血行促進マッサージなどが、この時期の頭皮トラブルの予防や改善に役立ちます。

皮脂分泌異常がもたらす頭皮環境の悪化

皮脂は、頭皮を乾燥や外部刺激から守るために必要な天然の保湿クリームのような役割を果たしています。

しかし、その分泌量が多すぎても少なすぎても、頭皮環境は悪化し、フケやかゆみ、炎症、そして粃糠性脱毛症といったトラブルを引き起こす原因となります。

皮脂の役割とバランスの重要性

皮脂は皮脂腺から分泌され、汗と混じり合って皮脂膜を形成し、頭皮の水分蒸発を防ぎ、外的刺激から保護しています。この皮脂の質と量のバランスが、健康な頭皮を維持する上で非常に重要です。

適度な皮脂は頭皮の保護膜

適度な量の皮脂は、頭皮の潤いを保ち、乾燥を防ぎます。また、弱酸性の皮脂膜は、細菌や真菌の過度な増殖を抑える働きもあります。

このバリア機能が正常に働いていると、頭皮は健康な状態を保ち、フケやかゆみなどのトラブルも起こりにくくなります。

皮脂バランスを崩す要因

- 食生活の乱れ(脂質の多い食事、糖質の過剰摂取)

- 不規則な生活リズム、睡眠不足

- ストレス

- ホルモンバランスの乱れ

- 不適切なヘアケア(洗いすぎ、すすぎ残し)

皮脂過剰が引き起こすトラブル

皮脂が過剰に分泌されると、頭皮はベタつき、毛穴が詰まりやすくなります。これが様々な頭皮トラブルの温床となります。

毛穴詰まりと炎症の発生

過剰な皮脂は、古い角質や汚れと混ざり合って毛穴を塞ぎます。詰まった毛穴の中ではアクネ菌やマラセチア菌などの常在菌が増殖しやすく、炎症を引き起こし、ニキビのような吹き出物や赤み、かゆみが生じます。

この炎症が毛根に悪影響を及ぼし、抜け毛の原因となることがあります。

脂漏性皮膚炎とフケの悪化

皮脂の過剰分泌とマラセチア菌の増殖が主な原因で起こる皮膚炎を「脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)」といいます。頭皮に発症すると、ベタベタとした大きなフケ、赤み、強いかゆみなどの症状が現れ、粃糠性脱毛症の直接的な原因の一つとなります。

適切な治療を行わないと慢性化しやすいため、早期に皮膚科を受診し、抗真菌薬やステロイド外用薬などによる治療を受けることが大切です。

皮脂過剰時のシャンプー選び

| ポイント | 成分・特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 洗浄力 | 適度な洗浄力、石鹸系、高級アルコール系(ただし刺激に注意) | 洗浄力が強すぎると乾燥を招くことも |

| 抗菌・抗炎症成分 | ピロクトンオラミン、グリチルリチン酸2Kなど | 症状が強い場合は皮膚科で相談 |

| ノンシリコン | 毛穴詰まりのリスクを低減 | 髪のきしみが気になる場合はコンディショナーで調整 |

皮脂不足(乾燥)が引き起こすトラブル

皮脂の分泌が少なすぎると、頭皮は乾燥し、バリア機能が低下します。これにより、外部からの刺激を受けやすくなり、様々なトラブルが発生します。

頭皮の乾燥とバリア機能低下

皮脂膜が十分に形成されないと、頭皮の水分が蒸発しやすくなり、乾燥が進みます。乾燥した頭皮は角質が剥がれやすくなり、パラパラとした乾性フケが発生します。

また、バリア機能が低下するため、シャンプーや整髪料などのわずかな刺激にも敏感に反応し、かゆみやヒリヒリ感、赤みといった炎症症状が出やすくなります。

乾燥によるかゆみと掻破行動

頭皮が乾燥すると、強いかゆみが生じることがあります。このかゆみを我慢できずに掻きむしってしまうと、頭皮が傷つき、そこから細菌が侵入して炎症が悪化したり、健康な毛髪の成長が妨げられたりして、抜け毛につながることがあります。

乾燥が原因のフケやかゆみには、まず保湿を重視した頭皮ケアが必要です。皮膚科では、保湿剤や炎症を抑える薬が処方されます。

精神的ストレスと自律神経が頭皮に与える影響

現代社会において、精神的なストレスは多くの人にとって避けがたい問題です。このストレスは、心身の健康だけでなく、頭皮環境にも大きな影響を及ぼし、粃糠性脱毛症を含む様々な頭皮トラブルの原因となることが知られています。

ストレスが自律神経のバランスを乱し、血行不良や免疫力の低下、ホルモンバランスの変動などを引き起こすためです。

ストレスが自律神経を乱す

自律神経は、私たちの意思とは関係なく、呼吸、体温、血流、消化、ホルモン分泌など、生命維持に必要な機能をコントロールしています。

自律神経には活動時に優位になる「交感神経」と、リラックス時に優位になる「副交感神経」があり、これらがバランスを取りながら働いています。

交感神経と副交感神経のバランス

適度なストレスは交感神経を刺激し、集中力やパフォーマンスを高める効果がありますが、過度なストレスが持続すると、交感神経が常に優位な状態になります。

すると、血管が収縮し、血流が悪化します。また、副交感神経の働きが抑制されるため、心身が十分に休息できず、疲労が蓄積しやすくなります。このバランスの乱れが、頭皮を含む全身の不調につながります。

ストレスによる頭皮への血行不良

交感神経が優位になると、末梢血管が収縮し、頭皮への血流が悪くなります。頭皮の血行が悪くなると、髪の毛を育てる毛母細胞へ酸素や栄養が十分に行き渡らなくなり、健康な髪の成長が妨げられます。

その結果、髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。また、血行不良は頭皮の新陳代謝(ターンオーバー)を乱し、フケやかゆみ、乾燥といったトラブルも引き起こしやすくなります。

ストレスと頭皮症状の関連

| ストレスによる影響 | 頭皮への具体的な症状 |

|---|---|

| 血行不良 | 栄養不足、毛髪の菲薄化、抜け毛、頭皮の冷え |

| ホルモンバランスの乱れ | 皮脂分泌の異常(増加または減少)、フケ、かゆみ |

| 免疫力の低下 | 頭皮の炎症、常在菌バランスの悪化、感染症リスク増 |

免疫機能の低下と炎症リスク

持続的なストレスは、免疫機能を低下させることも知られています。免疫力が低下すると、外部からの刺激や細菌、真菌などに対する抵抗力が弱まり、頭皮に炎症が起こりやすくなります。

ストレスと頭皮の抵抗力

ストレスを感じると、体内でコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは短期的には抗炎症作用がありますが、長期的に分泌が続くと免疫細胞の働きを抑制し、免疫力を低下させます。

これにより、頭皮のバリア機能が弱まり、普段は問題を起こさないマラセチア菌などの常在菌が異常増殖しやすくなったり、外部からの刺激で炎症が起きやすくなったりします。

この炎症がフケやかゆみを悪化させ、抜け毛を促進する原因となります。

睡眠不足が与える影響

ストレスは睡眠の質を低下させ、睡眠不足を引き起こすことがあります。睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が行われますが、睡眠不足になるとこれらの働きが滞り、頭皮の新陳代謝も悪化します。

また、免疫細胞も睡眠中に活性化するため、睡眠不足は免疫力の低下に直結し、頭皮トラブルのリスクを高めます。質の高い睡眠を確保することは、ストレス対策としても、頭皮の健康維持のためにも重要です。

ストレスマネジメントと頭皮ケア

粃糠性脱毛症の改善や予防のためには、ストレスを完全に無くすことは難しくても、上手に付き合っていくストレスマネジメントが大切です。

リラックス方法の見つけ方

自分に合ったリラックス方法を見つけることが、ストレス軽減の第一歩です。

趣味に没頭する時間を作る、適度な運動をする、ヨガや瞑想を取り入れる、アロマテラピーで香りを楽しむ、親しい人と話すなど、心身がリラックスできる習慣を日常生活に取り入れましょう。

これにより自律神経のバランスが整いやすくなり、頭皮環境の改善にもつながります。

生活習慣の改善による予防

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動は、ストレス耐性を高め、自律神経やホルモンバランスを整える基本です。特に、ビタミンB群やビタミンC、亜鉛などの栄養素は、皮膚や髪の健康維持、ストレス緩和に役立ちます。

頭皮マッサージも血行を促進し、リラックス効果が期待できるため、シャンプー時などに取り入れると良いでしょう。これらの生活習慣の改善は、粃糠性脱毛症の根本的な原因にアプローチする上で大切な対策です。

皮膚科での視診・触診 – 医師が診る5つのポイント

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の診断において、まず基本となるのが医師による視診と触診です。患者さんの頭皮の状態を直接観察し、触れることで、多くの情報を得ることができます。

これにより、症状の程度や原因の推測、必要な検査の選択など、今後の治療方針を決定する上で重要な手がかりとなります。

フケの状態と分布

フケは粃糠性脱毛症の最も代表的な症状の一つです。医師はフケの量、色、大きさ、湿り具合、頭皮への付着状態などを詳細に観察します。

乾性フケか脂性フケか

パラパラとした乾燥した細かいフケ(乾性フケ)か、黄色っぽくベタついた大きなフケ(脂性フケ)かを見極めます。乾性フケは頭皮の乾燥、脂性フケは皮脂の過剰分泌やマラセチア菌の関与を示唆します。

これにより、シャンプーの選択や保湿ケアの必要性など、治療の方向性が変わってきます。

フケが付着している範囲

フケが頭部全体に見られるのか、特定の部位(生え際、頭頂部など)に集中しているのかを確認します。限局性の場合は、外的要因(例:特定の整髪料の使用部位)や、特定の皮膚疾患(例:接触皮膚炎)の可能性も考慮します。

頭皮の色と炎症の有無

健康な頭皮は青白い色をしていますが、炎症があると赤みを帯びたり、黄色っぽくなったりします。

赤みや腫れのチェック

頭皮に赤み、腫れ、熱感などがないかを確認します。これらは炎症のサインであり、かゆみや痛みを伴うこともあります。炎症の程度や範囲を把握することで、ステロイド外用薬などの必要性を判断します。

視診で確認する炎症の兆候

| 兆候 | 観察ポイント | 考えられる状態 |

|---|---|---|

| 赤み(紅斑) | 色調、範囲、境界の明瞭さ | 脂漏性皮膚炎、接触皮膚炎、乾燥による炎症 |

| 湿疹・水疱 | 小さな水ぶくれ、じゅくじゅくした部分 | 急性炎症、アレルギー反応 |

| 膿疱 | 毛穴を中心とした膿のたまり | 毛嚢炎、細菌感染の併発 |

皮脂の量と頭皮の乾燥度

頭皮の触診により、皮脂の分泌状態や乾燥の程度を評価します。

頭皮のベタつきやカサつき

指で頭皮に触れ、ベタつき具合や、逆にカサカサとした乾燥感がないかを確認します。皮脂が多い場合は脂漏性皮膚炎が疑われ、乾燥が強い場合は乾皮症やアトピー素因などが考えられます。

適切なスキンケア指導や保湿剤の選択に役立ちます。

毛髪の状態と抜け毛の程度

毛髪の太さ、ハリ、コシ、密度などを観察し、抜け毛のパターンや量も確認します。

毛髪の太さと密度の確認

毛髪が細くなっていないか(軟毛化)、全体のボリュームが減っていないか、特定の部位で薄毛が進行していないかなどを診ます。粃糠性脱毛症では、炎症が長期化すると毛根が弱り、毛が細くなったり抜けやすくなったりします。

引き抜き試験(Pull Test)

軽く毛髪を引っ張ってみて、簡単に抜ける毛髪の量や状態を確認することがあります(Pull Test)。これにより、活動性の脱毛があるかどうかを判断する手がかりになります。

その他皮膚症状の有無

頭皮以外にも、顔面(特に眉間、鼻の脇)、耳の後ろ、胸部などに同様の湿疹やフケが見られる場合は、脂漏性皮膚炎の可能性が高まります。

脂漏性皮膚炎の好発部位の確認

脂漏性皮膚炎は、皮脂腺の多い部位に発症しやすい特徴があります。頭皮だけでなく、これらの部位にも症状がないかを確認することで、診断の精度を高めます。

アトピー性皮膚炎など他の皮膚疾患との鑑別

アトピー性皮膚炎や乾癬など、他の皮膚疾患でも頭皮にフケや炎症、かゆみが生じることがあります。これらの疾患との鑑別も視診・触診の重要なポイントです。

必要に応じて、アレルギー検査や皮膚生検などを追加で行うこともあります。

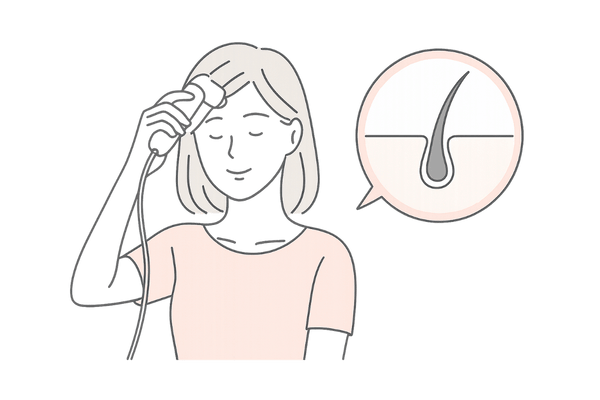

頭皮スコープ検査で分かる毛根と頭皮の状態

頭皮スコープ検査(マイクロスコープ検査)は、肉眼では確認できない頭皮や毛穴、毛髪の状態を数十倍から数百倍に拡大して詳細に観察する検査です。

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の原因究明や進行度の把握、治療効果の判定に非常に役立ちます。痛みもなく、短時間で多くの情報が得られるため、皮膚科での頭皮診断には欠かせない検査の一つです。

毛穴の状態観察

健康な毛穴は、すり鉢状にくぼんでおり、詰まりがなくクリアな状態です。頭皮スコープで毛穴を観察することで、様々な異常を発見できます。

毛穴の詰まり(角栓様物質)

過剰な皮脂や古い角質、汚れなどが混ざり合って毛穴に詰まっている状態(角栓様物質)を観察できます。毛穴が詰まっていると、髪の成長が妨げられたり、炎症が起きやすくなったりします。

特に脂性フケが目立つ場合や、皮脂分泌が多い方に多く見られます。

毛穴周囲の炎症や赤み

毛穴の周りが赤くなっていたり、血管が拡張していたりする様子が観察できます。これは炎症が起きているサインであり、かゆみや抜け毛の原因となります。マラセチア菌の増殖や、不適切なヘアケアによる刺激などが原因として考えられます。

頭皮の色と血管の状態

頭皮の色や血管の状態は、頭皮の健康状態を反映します。

頭皮の色調変化

健康な頭皮は青白い色をしていますが、炎症があると赤っぽく、血行不良があると黄色っぽく見えることがあります。乾燥していると白っぽく粉をふいたように見えることもあります。

スコープで拡大することで、これらの微妙な色調変化を捉えることができます。

血管の拡張や蛇行

炎症が起きている部位では、毛細血管が拡張したり、蛇行したりしている様子が観察されることがあります。これは、炎症反応によって血流が増加していることを示しています。

頭皮スコープで見る頭皮の色と状態

| 頭皮の色 | 主な状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 青白い | 健康な状態 | – |

| 赤い | 炎症、うっ血 | 脂漏性皮膚炎、乾燥、刺激 |

| 黄色い | 皮脂の酸化、血行不良 | 皮脂過剰、ターンオーバーの乱れ |

| 茶色い | 色素沈着 | 慢性的な炎症、紫外線ダメージ |

毛髪の太さと本数

毛髪自体の状態も、頭皮スコープで詳細に観察できます。

1つの毛穴から生える毛髪の本数

健康な場合、1つの毛穴からは通常2~3本の毛髪が生えています。しかし、脱毛が進行していると、1つの毛穴から1本しか生えていなかったり、毛穴自体が閉じてしまっている場合もあります。

毛髪の太さの均一性

毛髪の太さが不均一で、細く弱々しい毛(軟毛)が多く見られる場合、毛根が弱っているか、毛周期の成長期が短縮している可能性があります。これは、粃糠性脱毛症が進行しているサインの一つです。

フケや皮脂の付着状態

肉眼では見えにくいフケや皮脂の付着状態も、スコープで拡大することで明確に捉えることができます。

フケの形状と付着部位

乾燥した細かいフケが頭皮全体に付着しているのか、あるいは毛穴の周りに脂っぽいフケがこびりついているのかなど、フケの性状や分布を詳細に確認できます。

これは、乾性フケか脂性フケかの判断や、マラセチア菌の関与を推測する上で重要です。

皮脂の過剰な分泌や酸化

毛穴の周りに過剰な皮脂が溜まっていたり、皮脂が酸化して黄色っぽく変色している様子が観察されることがあります。酸化した皮脂は頭皮への刺激となり、炎症を悪化させる原因にもなります。

血液検査で調べる栄養状態とホルモンバランス

粃糠性脱毛症の原因は頭皮環境の悪化だけではなく、体内の栄養状態やホルモンバランスの乱れが影響していることも少なくありません。皮膚科では、これらの内的要因を調べるために血液検査を行うことがあります。

血液検査によって、目に見えない体の状態を客観的な数値で把握し、より根本的な原因にアプローチした治療や生活習慣の改善指導につなげます。

栄養状態の評価

健康な髪の毛を育てるためには、バランスの取れた栄養が不可欠です。特定の栄養素が不足すると、頭皮環境が悪化したり、毛髪の成長が妨げられたりすることがあります。

鉄分(フェリチン)不足と抜け毛

鉄分は、血液中のヘモグロビンを介して全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。鉄分が不足すると、頭皮への酸素供給も滞り、毛母細胞の働きが低下して抜け毛が増えることがあります。

特に女性は月経により鉄分を失いやすいため、貯蔵鉄であるフェリチンの値を測定し、隠れ貧血がないかを確認します。鉄不足は、フケやかゆみといった頭皮トラブルを悪化させる乾燥の原因にもなり得ます。

亜鉛不足と皮膚・毛髪への影響

亜鉛は、タンパク質の合成や細胞分裂に不可欠なミネラルであり、皮膚や毛髪の健康維持に深く関わっています。亜鉛が不足すると、皮膚の新陳代謝が乱れてフケが出やすくなったり、毛髪の成長が遅れたり、抜け毛が増えたりすることがあります。

また、免疫機能の低下にもつながり、頭皮の炎症を引き起こしやすくします。

ビタミンB群の役割

ビタミンB群(特にビオチン、パントテン酸、B6、B12など)は、皮膚や粘膜の健康維持、脂質の代謝、タンパク質の合成などに関与しています。

これらのビタミンが不足すると、皮脂の分泌バランスが崩れて脂性フケの原因になったり、頭皮の炎症が起きやすくなったり、毛髪の成長が悪くなったりすることがあります。

血液検査でチェックする主な栄養関連項目

| 検査項目 | 不足時の影響(頭皮・毛髪関連) |

|---|---|

| フェリチン(貯蔵鉄) | 抜け毛増加、頭皮乾燥、毛髪の質の低下 |

| 亜鉛 | フケ、皮膚炎、抜け毛、毛髪の成長不良 |

| ビタミンB群 | 脂漏性皮膚炎、フケ、頭皮の炎症、毛髪の成長不良 |

ホルモンバランスの検査

女性ホルモンや甲状腺ホルモンのバランスの乱れも、頭皮環境や毛髪の状態に影響を与えることがあります。

女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)

エストロゲンは髪の成長を促し、頭皮の潤いを保つ働きがあります。プロゲステロンは皮脂分泌に関与します。これらのホルモンバランスが崩れると、頭皮の乾燥や皮脂の過剰分泌、抜け毛の増加などを引き起こすことがあります。

特に更年期や産後、月経不順のある方などは、ホルモンバランスの乱れがフケやかゆみ、抜け毛の原因となっている可能性があります。

甲状腺ホルモン

甲状腺ホルモンは、全身の新陳代謝を活発にする働きがあり、毛髪の成長にも関わっています。甲状腺機能低下症では、新陳代謝が悪くなり、皮膚の乾燥、フケ、脱毛などの症状が現れることがあります。

逆に甲状腺機能亢進症でも、脱毛が起こることがあります。原因不明の抜け毛や頭皮トラブルが続く場合は、甲状腺機能の検査も考慮されます。

炎症反応やアレルギーのチェック

体内で慢性的な炎症が起きていないか、アレルギー体質が関与していないかを調べることもあります。

CRP(C反応性タンパク)

CRPは、体内で炎症が起きているときに上昇するタンパク質です。高い値を示す場合は、何らかの炎症性疾患が隠れている可能性があり、頭皮の炎症にも影響していることが考えられます。

IgE抗体、好酸球数

IgE抗体や好酸球数は、アレルギー反応の指標となります。アトピー性皮膚炎などのアレルギー体質が背景にある場合、頭皮にも乾燥やかゆみ、炎症が生じやすく、粃糠性脱毛症の原因となることがあります。

これらの値が高い場合は、アレルゲンの特定や対策が予防・改善につながります。

培養検査で特定する原因菌の種類と活動レベル

粃糠性脱毛症、特に脂漏性皮膚炎を伴う場合、頭皮の常在菌であるマラセチア菌の異常増殖が深く関与していることが多いです。しかし、他の細菌や真菌が原因となることや、混合感染を起こしている場合もあります。

培養検査は、頭皮から採取した検体(フケや組織の一部など)を専用の培地で培養し、原因となっている可能性のある微生物を特定し、その種類や量を調べる検査です。

真菌培養検査

真菌(カビ)は、粃糠性脱毛症の主要な原因菌の一つであるマラセチア菌を含むグループです。

マラセチア菌の検出と量の評価

マラセチア菌は健康な頭皮にも存在しますが、異常に増殖すると炎症を引き起こし、フケやかゆみ、抜け毛の原因となります。培養検査では、採取した検体中のマラセチア菌の量を評価し、症状との関連性を判断します。

菌量が著しく多い場合は、抗真菌薬による治療が効果的であると考えられます。

他の真菌(白癬菌など)の鑑別

まれに、頭部白癬(しらくも)など、マラセチア菌以外の真菌が原因でフケや脱毛が起こることがあります。頭部白癬は、皮膚糸状菌という種類のカビが毛髪や頭皮に感染して起こる病気で、円形の脱毛斑やフケ、かさぶたなどを特徴とします。

培養検査によってこれらの真菌を特定し、適切な抗真菌薬を選択することが治療には重要です。

培養検査で対象となる主な微生物

| 微生物の種類 | 代表的な菌 | 関連する頭皮トラブル |

|---|---|---|

| 真菌(酵母様真菌) | マラセチア属菌 | 脂漏性皮膚炎、粃糠性脱毛症、フケ、かゆみ |

| 真菌(皮膚糸状菌) | 白癬菌(トリコフィトン属など) | 頭部白癬(しらくも)、脱毛、フケ |

| 細菌 | 黄色ブドウ球菌、表皮ブドウ球菌 | 毛嚢炎、二次感染による炎症悪化 |

細菌培養検査

頭皮の炎症が強い場合や、膿疱(膿を持ったブツブツ)が見られる場合には、細菌感染を疑い、細菌培養検査を行うことがあります。

黄色ブドウ球菌などの検出

黄色ブドウ球菌や表皮ブドウ球菌などは、皮膚の常在菌ですが、頭皮のバリア機能が低下したり、傷ができたりすると、そこで増殖して毛嚢炎などの細菌感染症を引き起こすことがあります。

これにより、炎症が悪化し、フケやかゆみ、抜け毛が強まることがあります。

薬剤感受性検査の実施

細菌が特定された場合、どの抗菌薬(抗生物質)が効果的かを調べる薬剤感受性検査を併せて行うことがあります。これにより、耐性菌の問題を避け、効果的な薬剤を選択することができます。

特に、治療が長引いている場合や、再発を繰り返す場合には重要な検査となります。

検査結果の解釈と治療への応用

培養検査の結果は、数日から数週間で判明します。医師は、検出された菌の種類、量、そして患者さんの症状や他の検査結果(視診、スコープ検査、血液検査など)を総合的に判断し、診断を確定します。

原因菌に応じた薬剤選択

原因菌が特定されれば、それに対して効果的な薬剤(抗真菌薬や抗菌薬)を選択することができます。例えば、マラセチア菌が主な原因であれば抗真菌成分配合のシャンプーや外用薬、細菌感染が確認されれば抗菌薬の外用や内服が検討されます。

適切な薬剤を使用することで、効率的に症状を改善し、抜け毛の進行を食い止めることが期待できます。

治療効果の判定と再発予防

治療後に再度培養検査を行うことで、原因菌が減少または消失したかを確認し、治療効果を客観的に判定することができます。

また、どのような菌が原因となりやすいかを知ることは、今後の再発予防策(適切なシャンプー選び、生活習慣の改善など)を立てる上でも役立ちます。

よくある質問

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の原因や検査について、患者様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

- フケが多いと必ず粃糠性脱毛症になりますか

-

フケが多いからといって、必ずしも粃糠性脱毛症になるわけではありません。

フケは頭皮のターンオーバーによって生じる自然な現象ですが、その量や質が異常になると、頭皮環境が悪化し、炎症やかゆみを引き起こし、結果として抜け毛につながることがあります。

特に、フケが大量に出る、ベタベタしている、強いかゆみや赤みを伴う、抜け毛が増えてきた、といった場合は注意が必要です。早めに皮膚科を受診し、原因を特定することが大切です。

- 皮膚科での検査は痛いですか

-

粃糠性脱毛症の診断のために行われる主な検査(視診・触診、頭皮スコープ検査)は、基本的に痛みを伴うものではありません。頭皮スコープ検査は、カメラで頭皮を拡大して観察するだけです。

血液検査は採血時にチクッとした痛みがありますが、一般的な健康診断などで行われる採血と同様です。培養検査で検体を採取する際も、フケを採取したり、皮膚表面を軽くこすったりする程度で、強い痛みはありません。

ご不安な点があれば、遠慮なく医師やスタッフにご相談ください。

- シャンプーを変えるだけで治りますか

-

症状の程度や原因によっては、シャンプーの変更だけでフケやかゆみが改善することもあります。

例えば、軽度の乾燥によるフケであれば保湿系シャンプー、軽度の脂性フケであれば皮脂コントロールを助けるシャンプーや抗真菌成分配合シャンプーが有効な場合があります。

しかし、炎症が強い場合や、マラセチア菌が著しく増殖している場合、あるいはホルモンバランスや栄養状態など他の要因が複雑に関与している場合は、シャンプーだけでは十分な改善が見込めないことも多いです。

自己判断で長期間様子を見るのではなく、皮膚科で正確な診断を受け、適切な治療法やシャンプー選びのアドバイスを受けることをお勧めします。

- 検査費用はどのくらいかかりますか

-

検査費用は、行う検査の種類や数、また保険診療か自由診療かによって異なります。基本的な視診・触診、頭皮スコープ検査は保険診療の範囲内で行われることが多いです。

血液検査や培養検査も、医師が必要と判断した場合は保険適用となります。ただし、特殊なホルモン検査や詳細な栄養分析などを希望される場合は、自由診療となることもあります。

具体的な費用については、診察時に医師やクリニックのスタッフにお尋ねください。

粃糠性脱毛症の原因について理解できた方は、治療法やご自身でできる予防策について以下の記事で深く一緒に勉強しましょう。

参考文献

ABDEL‐HAMID, Ibrahim A., et al. Pityriasis amiantacea: a clinical and etiopathologic study of 85 patients. International journal of dermatology, 2003, 42.4: 260-264.

TRÜEB, Ralph M.; GAVAZZONI DIAS, Maria Fernanda Reis. Fungal diseases of the hair and scalp. In: Hair in Infectious Disease: Recognition, Treatment, and Prevention. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 151-195.

BOZDEMIR, Bilal Semih. Evaluating Pityriasis Amiantacea with Other Combinations from an Academic Perspective.

BOZDEMIR, Bilal Semih. Psoriasis and Scalp Dermatoses. Professor Dr. Bilal Semih Bozdemir.

FABBROCINI, Gabriella, et al. Hair in Dermatologic Disease. In: Hair Disorders. CRC Press, 2021. p. 194-203.

ROMÁN, T. Pozo; RODRÍGUEZ, B. Mínguez. Atopic dermatitis and seborrheic dermatitis.

SOUZA, Emilly Neves, et al. Sensitive scalp and trichodynia: Epidemiology, etiopathogenesis, diagnosis, and management. Skin Appendage Disorders, 2023, 9.6: 407-415.

CONSTANTINOU, Andria. Hair follicle bacterial dysbiosis: a distinct finding in patients with inflammatory hair diseases. Bakterielle Dysbiose der Haarfollikel: ein deutlicher Befund bei Patienten mit entzündlichen Haarerkrankungen.

LEROY, Anne Kelly, et al. Scalp seborrheic dermatitis: what we know so far. Skin Appendage Disorders, 2023, 9.3: 160-164.

BOZDEMIR, Bilal Semih. Differentiate Scalp Psoriasis From Other Scalp Dermatoses.

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の関連記事