最近、抜け毛が増えた、髪が細くなったと感じる女性は少なくありません。その原因の一つに「栄養不足による脱毛症」があります。毎日の食事が髪の健康に深く関わっており、特定の栄養素の不足が薄毛や抜け毛を引き起こすことがあるのです。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、女性の栄養欠乏がなぜ起こるのか、髪にどのような影響を与えるのか、そしてクリニックでどのような検査方法によって栄養状態を把握し、適切な対策を講じることができるのかを詳しく解説します。

女性の髪を脅かす栄養欠乏の実態と仕組み

健康で美しい髪を維持するためには、バランスの取れた栄養が欠かせません。しかし、現代社会では食生活の乱れや不規則な生活習慣により、知らず知らずのうちに栄養欠乏に陥っている女性が増えています。

特に髪は栄養状態を反映しやすく、栄養不足は薄毛や抜け毛といった形で現れることがあります。

栄養不足が引き起こす髪の変化

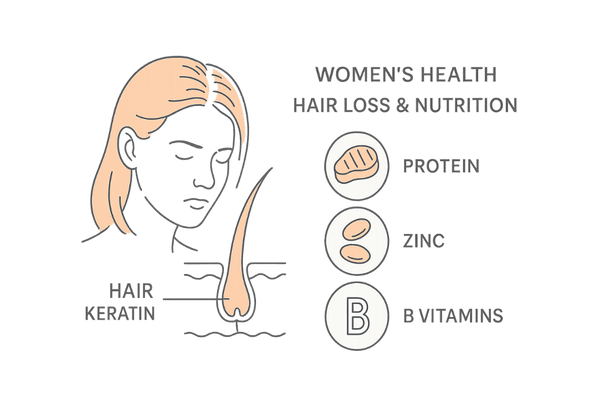

髪の主成分はケラチンというタンパク質です。ケラチンが正常に生成されるためには、タンパク質はもちろん、亜鉛やビタミンB群といった様々な栄養素が必要です。

これらの栄養素が不足すると、髪の成長サイクルが乱れたり、髪質が悪化したりします。結果として、髪が細くなる、ハリやコシが失われる、抜け毛が増えるといった症状が現れます。これはびまん性脱毛症の一因ともなり得ます。

栄養が不足すると、頭皮環境も悪化しやすくなります。頭皮の乾燥やかゆみ、フケといったトラブルは、さらなる抜け毛を招く可能性があります。健康な頭皮があってこそ、健康な髪が育つのです。

ケラチンの生成と栄養素

ケラチンは18種類のアミノ酸から構成されるタンパク質で、その合成には特に含硫アミノ酸(メチオニン、シスチンなど)が重要です。これらのアミノ酸を食事から十分に摂取することが、強い髪を作る第一歩です。

また、亜鉛はタンパク質の合成を助ける働きがあり、ビタミンB群(特にビオチン)はケラチンの生成をサポートします。これらの栄養素が一つでも欠けると、ケラチンの質が低下し、もろく切れやすい髪になってしまう可能性があります。

びまん性脱毛症との関連

びまん性脱毛症は、頭部全体の髪が均等に薄くなる脱毛症で、女性に多く見られます。特定部位だけでなく全体的にボリュームが失われるのが特徴です。

このびまん性脱毛症の大きな原因の一つとして、栄養不足が挙げられます。

鉄分や亜鉛、タンパク質などの慢性的な不足は、毛母細胞の働きを低下させ、髪の成長を妨げます。適切な栄養補給は、びまん性脱毛症の対策として非常に重要です。

現代女性と栄養欠乏のリスク

多忙な日々を送る現代女性は、栄養欠乏に陥りやすい環境にあります。外食や加工食品に頼りがちな食生活、不規則な食事時間、そして過度なダイエットなどが、その主な原因です。

これらの生活習慣は、特定の栄養素の摂取不足や吸収不良を引き起こし、結果として髪の健康を損なうことにつながります。

食生活の偏りと髪への影響

炭水化物中心の食事や、野菜不足、良質なタンパク質の摂取不足など、偏った食事は髪に必要な栄養素を十分に供給できません。特に、ファストフードやインスタント食品は、高カロリーでありながらビタミンやミネラルが乏しい傾向にあります。

このような食事が続くと、体内では栄養のアンバランスが生じ、髪の成長に必要なエネルギーや材料が不足してしまいます。

ダイエットが招く栄養不足

体重を減らすための極端な食事制限は、髪にとって大きなダメージとなります。

特に、食事量を大幅に減らすダイエットや、特定の食品群を完全に排除するようなダイエットは、タンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンB群といった髪の成長に必要不可欠な栄養素の深刻な欠乏を引き起こします。

その結果、抜け毛が急増したり、髪質が悪化したりすることがあります。健康的なダイエットは栄養バランスを考慮した上で行うことが大切です。

髪の健康を支える栄養素と食事のポイント

| 栄養素 | 髪への主な働き | 不足時の影響例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 髪の細り、ツヤの低下、抜け毛 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給、毛母細胞の活性化 | 抜け毛、髪のパサつき、頭皮の血行不良 |

| 亜鉛 | ケラチン合成の補助、細胞分裂の促進 | 抜け毛、髪の成長遅延、皮膚炎 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進、皮脂バランス調整 | フケ、かゆみ、脂漏性皮膚炎、抜け毛 |

あなたの食生活が髪に与える隠れた影響

「何を食べるか」は、私たちの体の隅々まで影響を与えます。もちろん、髪も例外ではありません。日々の食事が髪の健康状態を左右すると言っても過言ではないのです。

栄養バランスの取れた食事は、健やかな髪を育むための基本であり、特定の栄養素の不足は、薄毛や抜け毛の直接的な原因となり得ます。

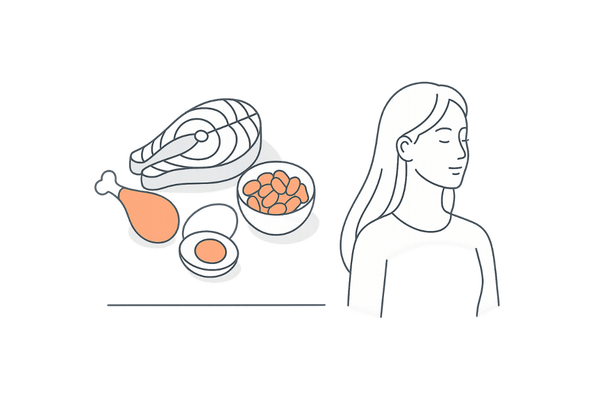

髪の主成分タンパク質の重要性

髪の約80~90%はケラチンというタンパク質でできています。そのため、タンパク質の摂取量が不足すると、髪の材料が足りなくなり、新しい髪が作られにくくなったり、既存の髪が細く弱々しくなったりします。

特に、肉、魚、卵、大豆製品などに含まれる良質なタンパク質を毎日十分に摂取することが、美しい髪を保つためには重要です。

タンパク質不足と抜け毛

体がタンパク質不足に陥ると、生命維持に直接関わる臓器や組織へ優先的にタンパク質が供給されるようになります。髪や爪といった末端組織への供給は後回しにされがちです。

その結果、髪の成長が遅れたり、休止期に入る毛髪が増えたりして、抜け毛が目立つようになります。慢性的なタンパク質不足は、薄毛を進行させる大きな要因の一つです。

良質なタンパク質の摂取源

良質なタンパク質とは、体内で効率よく利用されるアミノ酸バランスの良いタンパク質のことです。動物性タンパク質(肉、魚、卵、乳製品)と植物性タンパク質(大豆製品、穀物など)をバランス良く食事に取り入れることが推奨されます。

- 動物性タンパク質:鶏むね肉、鮭、卵、ヨーグルト

- 植物性タンパク質:豆腐、納豆、レンズ豆、きな粉

ビタミン・ミネラルと頭皮環境

タンパク質だけでなく、ビタミンやミネラルも髪の健康と頭皮環境の維持に深く関わっています。これらの微量栄養素は、タンパク質の代謝を助けたり、頭皮の血行を促進したり、細胞の再生をサポートしたりと、多岐にわたる役割を担っています。

特にビタミンB群や亜鉛、鉄分の不足は、頭皮トラブルや抜け毛に直結しやすいので注意が必要です。

ビタミンB群の役割

ビタミンB群には多くの種類があり、それぞれが髪と頭皮の健康に貢献しています。例えば、ビオチン(ビタミンB7)はケラチンの生成を助け、ナイアシン(ビタミンB3)は頭皮の血行を促進します。

また、パントテン酸(ビタミンB5)は毛髪の成長を促し、ストレスへの抵抗力を高める効果も期待できます。ビタミンB群は相互に協力して働くため、単体で摂取するよりも複合的に摂取することが効果的です。

亜鉛と鉄分の欠乏が招くこと

亜鉛は、新しい細胞を作り出す際に重要な役割を果たすミネラルであり、髪の主成分であるケラチンの合成にも関与しています。亜鉛が不足すると、髪の成長が妨げられ、抜け毛が増える原因となります。また、皮膚の健康維持にも関わるため、不足すると頭皮環境が悪化することもあります。

鉄分は、血液中のヘモグロビンの構成成分であり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。

頭皮や毛母細胞も酸素を必要としており、鉄分が不足して貧血状態になると、毛母細胞の働きが低下し、髪の成長が悪くなったり、抜け毛が増えたりします。特に女性は月経により鉄分を失いやすいため、意識的な摂取が求められます。

鉄分を多く含む食品と吸収を高める工夫

| 食品カテゴリ | 代表的な食品 | 吸収を高めるポイント |

|---|---|---|

| 動物性食品(ヘム鉄) | レバー、赤身の肉、カツオ、マグロ | 吸収率が高い |

| 植物性食品(非ヘム鉄) | ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品 | ビタミンCや動物性タンパク質と一緒に摂る |

女性特有のライフサイクルと栄養欠乏症脱毛の関係

女性の体は、月経、妊娠、出産、更年期といったライフステージの変化に伴い、ホルモンバランスや栄養状態が大きく変動します。これらの変化は、髪の健康にも少なからず影響を与え、栄養欠乏による脱毛症のリスクを高めることがあります。

それぞれのライフステージにおける特有の要因を理解し、適切な対策を講じることが大切です。

月経と鉄分不足

多くの女性が毎月経験する月経は、定期的な出血を伴うため、鉄分の損失につながります。特に月経量が多い方や、食事からの鉄分摂取が少ない方は、鉄欠乏状態に陥りやすく、これが「隠れ貧血」として髪のトラブルを引き起こすことがあります。

隠れ貧血と髪の悩み

一般的な健康診断で測定されるヘモグロビン値が正常範囲内であっても、体内の貯蔵鉄であるフェリチン値が低い状態を「隠れ貧血」または「潜在性鉄欠乏症」と呼びます。

フェリチンが不足すると、毛母細胞への酸素供給が滞り、髪の成長が阻害されたり、抜け毛が増えたりすることがあります。

だるさや疲れやすさといった自覚症状がなくても、髪質の変化や抜け毛の増加を感じたら、隠れ貧血を疑ってみることも必要です。

妊娠・出産と栄養消費

妊娠中は胎児の成長のために、また出産後は母乳育児のために、母体は通常よりも多くの栄養素を必要とします。特にタンパク質、鉄分、カルシウム、葉酸などの消費量が増加するため、意識して摂取しないと栄養不足に陥りやすくなります。

この時期の栄養不足は、産後の抜け毛の一因となることがあります。

産後の抜け毛と栄養バランス

出産後数ヶ月で多くの女性が経験する「産後脱毛症」は、主にホルモンバランスの急激な変化が原因とされています。しかし、妊娠中や授乳中の栄養不足が、その症状を悪化させたり、回復を遅らせたりする可能性があります。

バランスの取れた食事を心がけ、必要に応じてサプリメントを活用するなど、積極的な栄養対策が重要です。特に、鉄分やタンパク質、ビタミンB群の補給は、産後の体力回復と髪の健康維持の両面で役立ちます。

更年期とホルモンバランスの変化

更年期(一般的に40代後半から50代前半)に入ると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少します。エストロゲンは髪の成長を促進し、ハリやコシを保つ働きがあるため、その減少は髪質の変化や薄毛を引き起こしやすくなります。

この時期の薄毛はFAGA(女性男性型脱毛症)の可能性もありますが、栄養状態の悪化が症状を助長することもあります。

FAGA(女性男性型脱毛症)と栄養

FAGAは、女性ホルモンの減少と男性ホルモンの相対的な影響力の増大が関与する脱毛症です。頭頂部や分け目を中心に髪が薄くなる傾向があります。FAGAの治療には専門的なアプローチが必要ですが、同時に栄養バランスを整えることも大切です。

特に、大豆イソフラボンのような植物性エストロゲン様物質の摂取や、抗酸化作用のあるビタミン(ビタミンC、Eなど)の補給は、ホルモンバランスの乱れによる影響を和らげ、頭皮環境を整えるのに役立つと考えられています。

女性のライフステージと注意すべき栄養素

| ライフステージ | 特に注意したい栄養素 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 月経期 | 鉄分、ビタミンC | 経血による鉄損失、鉄吸収促進 |

| 妊娠期・授乳期 | 鉄分、葉酸、カルシウム、タンパク質 | 胎児・乳児への供給、母体の消費増大 |

| 更年期 | 大豆イソフラボン、カルシウム、ビタミンD、ビタミンE | 女性ホルモン減少の補完、骨粗しょう症予防、抗酸化 |

知らずに陥る栄養バランスの落とし穴

健康な髪を育むためには、バランスの取れた食事が基本です。しかし、忙しい現代生活の中では、知らず知らずのうちに栄養バランスが崩れてしまうことがあります。ここでは、特に注意したい栄養バランスの落とし穴について解説します。

加工食品や外食への依存

手軽で便利な加工食品や外食は、現代人にとって欠かせない存在です。しかし、これらに偏った食生活は、栄養バランスの乱れを引き起こす可能性があります。

一般的に、加工食品や外食メニューは、塩分、脂質、糖質が多く、ビタミンやミネラル、食物繊維が不足しがちです。

見えない栄養の偏り

外食や中食(持ち帰り弁当など)では、使用されている食材や調味料の詳細が分かりにくく、気づかないうちに特定の栄養素が過剰になったり、不足したりすることがあります。

例えば、見た目は野菜が多くても、調理法によってはビタミンが失われていたり、ドレッシングで脂質を摂りすぎていたりすることもあります。栄養成分表示を確認する習慣をつけるなど、意識的な選択が求められます。

極端な食事制限の危険性

美容や健康のためにダイエットに取り組む方は多いですが、極端な食事制限は栄養欠乏を招き、髪に深刻なダメージを与える可能性があります。

特に、特定の食品だけを食べる単品ダイエットや、カロリーを極端に抑えるダイエットは危険です。

短期的なダイエットの代償

短期間で急激に体重を落とすようなダイエットは、体に必要なタンパク質、ビタミン、ミネラルが極端に不足しがちです。その結果、髪の成長が止まったり、大量の抜け毛が発生したりすることがあります。

一度失われた髪の健康を取り戻すには時間がかかります。ダイエットを行う際は、栄養バランスを考慮し、無理のない計画を立てることが重要です。クリニックの医師や栄養士に相談するのも良いでしょう。

ストレスと栄養吸収の関連

精神的なストレスも、栄養バランスに影響を与える要因の一つです。強いストレスは自律神経のバランスを乱し、消化器官の働きを低下させることがあります。

その結果、食事から栄養素を十分に吸収できなくなり、栄養不足に陥ることがあります。

ストレスが引き起こす消化器系の不調

ストレスによって胃腸の動きが悪くなると、食欲不振や消化不良、便秘や下痢などを引き起こしやすくなります。

これらの症状は、栄養素の吸収効率を低下させるだけでなく、食事そのものを楽しめなくなり、さらなる栄養偏りを招く悪循環につながることもあります。

ストレスを溜め込まない生活習慣や、リラックスできる時間を持つことが、間接的に髪の健康を守ることにもつながります。

栄養バランスをチェックするポイント

- 1日3食、規則正しく食べていますか?

- 主食・主菜・副菜が揃った食事を意識していますか?

- 野菜や果物を十分に摂取していますか?

- 甘いものや脂っこいものに偏っていませんか?

髪に影響を与える重要栄養素とその働き

健やかで美しい髪を育むためには、様々な栄養素がバランス良く働くことが必要です。ここでは、特に髪の健康に深く関わる代表的な栄養素と、その具体的な働きについて詳しく見ていきましょう。

これらの栄養素を意識して食事に取り入れることが、栄養欠乏による脱毛症の対策の第一歩です。

タンパク質 髪の土台を作る

髪の毛の約80~90%は「ケラチン」というタンパク質からできています。そのため、タンパク質は髪の最も基本的な構成要素であり、不足すると髪の成長が遅れたり、髪質が悪化したり(細くなる、弱くなるなど)する原因となります。

肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などから良質なタンパク質を十分に摂取することが大切です。

ケラチン合成に必要なアミノ酸

ケラチンは18種類のアミノ酸から構成されていますが、特にメチオニンやシスチンといった含硫アミノ酸が重要です。これらは髪の強度や弾力性に関わっており、不足すると髪がもろく切れやすくなることがあります。

バランスの取れた食事をしていれば、これらのアミノ酸も自然と摂取できます。

鉄分 頭皮への酸素供給

鉄分は、血液中の赤血球に含まれるヘモグロビンの主成分で、全身の細胞に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。

毛母細胞も髪を成長させるために多くの酸素を必要とするため、鉄分が不足すると頭皮への酸素供給が滞り、毛母細胞の働きが低下してしまいます。これが抜け毛や薄毛の原因となることがあります。

鉄欠乏性貧血と薄毛

鉄分不足が進行すると鉄欠乏性貧血となり、めまい、息切れ、倦怠感などの症状が現れます。しかし、そこまで至らなくても、貯蔵鉄であるフェリチンが低い「隠れ貧血」の状態でも、髪への影響は現れ始めます。

特に月経のある女性は鉄分が不足しやすいため、レバー、赤身の肉、魚介類、緑黄色野菜などを積極的に食事に取り入れ、クリニックでの検査も検討しましょう。

亜鉛 細胞分裂と成長をサポート

亜鉛は、タンパク質の合成や細胞分裂、新陳代謝に不可欠なミネラルです。髪の主成分であるケラチンの合成を助ける働きがあり、毛母細胞が分裂して新しい髪を作り出す際にも重要な役割を果たします。

そのため、亜鉛が不足すると、髪の成長が遅れたり、抜け毛が増えたり、円形脱毛症のリスクが高まったりすることがあります。

亜鉛不足と脱毛症

亜鉛は体内で作ることができないため、食事から摂取する必要があります。牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類などに多く含まれています。しかし、加工食品の摂取が多い現代人は亜鉛が不足しがちです。

また、アルコールの過剰摂取や一部の薬剤も亜鉛の吸収を妨げることがあります。抜け毛だけでなく、味覚障害や皮膚炎なども亜鉛不足のサインである可能性があります。

亜鉛を多く含む主な食品

| 食品名 | 100gあたりの亜鉛含有量(目安) | ポイント |

|---|---|---|

| 牡蠣(生) | 約13-14mg | 非常に豊富 |

| 豚レバー(生) | 約6-7mg | 鉄分も豊富 |

| 牛肉(もも、赤身) | 約4-5mg | 良質なタンパク源 |

| カシューナッツ | 約5-6mg | 間食にも |

※含有量は食品の状態や種類により異なります。

ビタミンB群 代謝を助ける縁の下の力持ち

ビタミンB群には、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンなど多くの種類があり、それぞれがエネルギー代謝やタンパク質の合成、皮膚や粘膜の健康維持などに関わっています。

髪の健康にとっては、特に頭皮の新陳代謝を活発にしたり、皮脂の分泌をコントロールしたりする働きが重要です。

ビオチン、葉酸、B12など

ビオチンは、ケラチンの生成をサポートし、皮膚炎を予防する効果があるため、不足すると脱毛や白髪の原因になることがあります。葉酸やビタミンB12は、赤血球の生成に関わり、不足すると貧血を引き起こして髪への栄養供給を妨げる可能性があります。

ビタミンB群は互いに協力して働くため、バランス良く摂取することが大切です。穀類、肉類、魚介類、野菜類など、様々な食品に含まれています。

ビタミンC コラーゲン生成と鉄の吸収促進

ビタミンCは、皮膚や血管の健康維持に重要なコラーゲンの生成を助けます。頭皮も皮膚の一部であり、健康な頭皮環境を保つためにはコラーゲンが必要です。

また、ビタミンCには強い抗酸化作用があり、活性酸素による細胞のダメージを防ぎます。さらに重要な働きとして、食事から摂取した非ヘム鉄(植物性食品に含まれる鉄分)の吸収率を高める効果があります。

鉄分不足対策のためにも、ビタミンCを多く含む果物や野菜を積極的に摂りましょう。

ビタミンE 血行促進と抗酸化作用

ビタミンEは「若返りのビタミン」とも呼ばれ、強力な抗酸化作用により細胞の老化を防ぎます。また、末梢血管を拡張して血行を促進する働きがあり、頭皮の血流を改善することで毛母細胞に栄養を届けやすくします。

これにより、髪の成長をサポートし、抜け毛を予防する効果が期待できます。ナッツ類、植物油、アボカドなどに多く含まれています。

髪の健康に役立つビタミンB群の種類と働き

| ビタミンB群の種類 | 主な働きと髪への関与 | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| ビタミンB2 | 皮膚や粘膜の健康維持、細胞の再生促進 | レバー、うなぎ、卵、納豆 |

| ビタミンB6 | タンパク質の代謝(ケラチン合成)に関与 | マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ |

| ビオチン (B7) | ケラチン生成促進、皮膚炎予防 | レバー、卵黄、ナッツ類、酵母 |

| 葉酸 (B9) | 赤血球の生成、細胞分裂の促進 | 緑黄色野菜、レバー、豆類 |

栄養欠乏を見極める効果的な検査方法

「もしかして栄養不足が原因で髪が薄くなっているのかも?」と感じても、自己判断は難しいものです。正確な栄養状態を把握し、適切な対策を立てるためには、専門のクリニックで検査を受けることが重要です。

クリニックでは、問診や視診・触診に加え、より詳細な検査を行うことで、栄養欠乏の有無や程度を客観的に評価します。

問診による食生活の把握

医師はまず、あなたの普段の食生活や生活習慣について詳しく尋ねます。

食事の内容、回数、偏食の有無、ダイエット経験、サプリメントの利用状況、睡眠時間、ストレスの度合いなどを詳細にヒアリングすることで、栄養欠乏のリスク要因を探ります。

食事記録の重要性

より正確な情報を得るために、数日間~1週間程度の食事記録の提出をお願いすることがあります。何をどれだけ食べたかを記録することで、摂取している栄養素の傾向や問題点が見えてきます。

これは、後の栄養指導にも役立つ貴重なデータとなります。正直に記録することが大切です。

視診・触診による頭皮チェック

医師が直接、頭皮や毛髪の状態を観察します。頭皮の色(赤み、炎症の有無)、乾燥やフケの状態、皮脂の量、毛穴の詰まり具合、髪の太さや密度、抜け毛のパターンなどを詳細にチェックします。

これにより、栄養状態だけでなく、他の脱毛症の可能性も考慮に入れます。

頭皮の色や毛髪の状態

健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行不良や炎症があると赤っぽくなったり、黄色っぽくなったりします。髪の毛も、細くなっていたり、途中で切れていたり、ツヤがなかったりする場合、栄養不足が疑われます。

マイクロスコープを使って頭皮や毛髪を拡大して観察することもあります。

クリニックで行う専門的な検査の概要

問診や視診・触診で栄養欠乏が疑われた場合、さらに客観的なデータを得るために血液検査や毛髪ミネラル分析といった専門的な検査を行います。

これらの検査によって、体内のどの栄養素が不足しているのか、あるいは過剰なのかを具体的に特定することができます。これにより、より的確な食事改善やサプリメントによる対策を立てることが可能になります。

栄養欠乏を疑う初期サイン

- 抜け毛が以前より増えた

- 髪が細く、コシがなくなった

- 頭皮が乾燥しやすい、または脂っぽい

- 爪がもろくなった、割れやすい

血液検査が明らかにする栄養状態と髪の健康

血液検査は、体内の栄養状態を客観的に評価するための非常に有効な手段です。採血によって得られた血液サンプルを分析することで、髪の健康に深く関わる様々な栄養素の過不足や、体の内側で起きている変化を数値で把握することができます。

これにより、栄養不足による脱毛症の原因特定や、適切な治療方針の決定に役立てます。

一般血液検査でわかること

健康診断などでも行われる一般的な血液検査項目の中にも、髪の健康に関連する情報が含まれています。例えば、赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値などは貧血の指標となり、これらが低い場合は鉄欠乏が疑われます。

鉄分は髪の成長に不可欠なため、貧血は抜け毛の大きな原因の一つです。

貧血の指標(ヘモグロビン、フェリチン)

特に重要なのが、体内の貯蔵鉄を示す「フェリチン」の値です。ヘモグロビン値が正常でもフェリチン値が低い「隠れ貧血(潜在性鉄欠乏症)」の状態では、髪への栄養供給が不足し、抜け毛や髪質の低下が起こりやすくなります。

女性は月経により鉄を失いやすいため、フェリチン値のチェックは特に重要です。当クリニックでは、これらの項目を詳細に分析し、髪の健康との関連を評価します。

特殊な血液検査項目

一般的な項目に加えて、髪の栄養状態をより詳しく調べるために、特殊な検査項目を追加することがあります。これには、特定のミネラルやビタミンの血中濃度、あるいはホルモンバランスなどが含まれます。

血清亜鉛値

亜鉛はタンパク質の合成や細胞分裂に不可欠で、不足すると髪の成長が妨げられ、脱毛の原因となります。血液中の亜鉛濃度を測定することで、亜鉛欠乏の有無を正確に把握できます。

食生活の偏りや吸収不良、過度なダイエットなどで不足しやすいため、抜け毛が気になる場合は検査を検討する価値があります。

ビタミンB群のレベル

ビタミンB群(特にビオチン、葉酸、ビタミンB12など)は、頭皮の健康維持や毛髪の成長に深く関わっています。

これらのビタミンの血中濃度を測定することで、不足しているビタミンを特定し、ピンポイントでの栄養補給につなげることができます。例えば、ビオチン不足は皮膚炎や脱毛を引き起こす可能性があります。

ホルモンバランスのチェック

女性の薄毛には、ホルモンバランスの乱れが関与していることもあります。

特に更年期以降の薄毛(FAGAなど)や、月経不順がある場合などは、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)や男性ホルモン(テストステロン)、甲状腺ホルモンなどの値を調べることで、原因の特定に役立ちます。

ホルモンバランスの乱れと栄養欠乏が複合的に影響しているケースも少なくありません。

血液検査でチェックする主な栄養関連項目

| 検査項目 | 髪への関連性 | 不足時の主な影響 |

|---|---|---|

| フェリチン(貯蔵鉄) | 毛母細胞への酸素供給 | 抜け毛、髪のパサつき、成長不良 |

| 血清亜鉛 | ケラチン合成、細胞分裂 | 抜け毛、成長遅延、頭皮トラブル |

| ビタミンD | 毛包の成長サイクルに関与 | 脱毛、毛周期の乱れ |

| ビタミンB12・葉酸 | 赤血球生成、細胞分裂 | 貧血による栄養不足、成長不良 |

毛髪ミネラル分析で分かる長期的な栄養状態

血液検査が比較的短期的な栄養状態を反映するのに対し、毛髪ミネラル分析は、数ヶ月単位での長期的なミネラルの蓄積状況やバランスを知ることができる検査方法です。

髪の毛は血液から栄養を取り込んで成長するため、その時点での体内のミネラルバランスを記録していると考えられています。これにより、慢性的なミネラルの過不足や有害金属の蓄積などを評価することができます。

毛髪ミネラル分析とは

毛髪ミネラル分析では、採取した髪の毛(通常は後頭部から少量)を専門の検査機関に送り、特殊な分析装置を用いて、髪に含まれる必須ミネラル(カルシウム、マグネシウム、亜鉛、鉄、銅など)や、有害金属(水銀、鉛、カドミウム、ヒ素など)の量を測定します。

これにより、個々人の栄養状態の傾向や、体内に蓄積したくない物質のレベルを把握できます。

毛髪に含まれるミネラルの測定

髪の毛は、1ヶ月に約1cm伸びます。そのため、例えば根元から3cmの髪の毛を分析すれば、過去約3ヶ月間の体内のミネラル状態を反映していると推定できます。

この検査は、日々の食事だけでは把握しにくい、長期的なミネラルの摂取傾向や吸収・排泄バランスを知る上で有用です。

分析で明らかになる栄養素の過不足

毛髪ミネラル分析の結果からは、どの必須ミネラルが不足しているか、あるいは過剰になっているかが分かります。例えば、亜鉛や鉄の不足は抜け毛に直結しますし、カルシウムとマグネシウムのバランスの乱れは、体の様々な不調に関わることがあります。また、有害金属の蓄積が確認された場合は、そのデトックス(排出)を促すような対策を検討することもあります。

必須ミネラルと有害金属

必須ミネラルは、体の機能を正常に保つために必要な栄養素ですが、バランスが重要です。特定のミネラルだけが極端に多かったり少なかったりすると、他のミネラルの吸収や働きを阻害することもあります。

一方、有害金属は、体内に蓄積すると様々な健康問題を引き起こす可能性があり、頭皮や毛髪の健康にも悪影響を与えることがあります。これらの情報を総合的に判断し、食事指導やサプリメントの提案に役立てます。

血液検査との違いと組み合わせの意義

血液検査は「現在」の体内の栄養状態をスナップショットのように捉えるのに対し、毛髪ミネラル分析は「過去数ヶ月」の平均的なミネラルバランスを反映します。

それぞれ異なる時間軸での情報を提供するため、両者を組み合わせることで、より多角的かつ正確に栄養状態を評価することができます。

例えば、血液検査では異常が見られなくても、毛髪ミネラル分析で潜在的なミネラル不足が示唆されることもあります。当クリニックでは、個々の状態に応じてこれらの検査を適切に組み合わせ、最適な対策を提案します。

毛髪ミネラル分析のメリット・デメリット

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| メリット | ・長期的なミネラルバランスがわかる ・有害金属の蓄積度がわかる ・採血が不要で、検体採取が容易 |

| デメリット | ・結果が出るまでに時間がかかる(数週間程度) ・ヘアカラーやパーマの影響を受けることがある ・検査費用が血液検査より高めの場合がある |

専門医による栄養欠乏症脱毛の診断プロセス

栄養欠乏による脱毛症の診断は、単一の検査結果だけで行われるものではありません。問診、視診・触診、血液検査、毛髪ミネラル分析など、様々な情報を総合的に評価し、他の脱毛症との鑑別を行った上で、最終的な診断に至ります。

そして、その診断に基づいて、個々の患者さんに合わせたきめ細やかな栄養指導や治療方針を決定していきます。

検査結果の総合的な評価

医師は、まず各種検査で得られた客観的なデータを詳細に検討します。

血液検査で特定の栄養素の不足が明らかになった場合、それがどの程度髪の健康に影響しているのか、また、毛髪ミネラル分析で示された長期的なミネラルバランスの乱れが、現在の症状とどう関連しているのかなどを多角的に分析します。

他の脱毛症との鑑別(FAGA、びまん性脱毛症など)

女性の薄毛の原因は栄養欠乏だけではありません。FAGA(女性男性型脱毛症)、円形脱毛症、牽引性脱毛症、あるいは甲状腺疾患などの内科的疾患に伴う脱毛など、様々な可能性があります。

びまん性脱毛症であっても、その背景に栄養不足以外の要因が隠れていることもあります。

医師は、症状の現れ方、脱毛のパターン、患者さんの年齢や既往歴などを考慮し、必要に応じて追加の検査(皮膚生検やホルモン検査など)も行いながら、これらの脱毛症と慎重に鑑別診断を行います。正確な診断が、適切な治療への第一歩です。

栄養指導と治療方針の決定

栄養欠乏が脱毛の主な原因である、あるいは関与していると診断された場合、具体的な治療方針を立てます。中心となるのは、食事内容の見直しによる栄養バランスの改善です。

検査結果に基づいて、特に不足している栄養素を補うための具体的な食材や調理法などをアドバイスします。

食事改善とサプリメントの活用

食事からの栄養摂取が基本ですが、不足が著しい場合や、食事だけでは十分な量を確保するのが難しい場合には、医療用のサプリメントや栄養補助食品の活用を提案することがあります。

例えば、鉄分や亜鉛、ビタミンB群などは、サプリメントで効率的に補給できる場合があります。ただし、自己判断での過剰摂取は別の問題を引き起こす可能性もあるため、必ず医師の指導のもとで適切に使用することが重要です。

クリニックでは、質の高いサプリメントを選び、適切な用法・用量をアドバイスします。

クリニックでの専門的な対策

栄養指導やサプリメント療法に加えて、頭皮環境を改善するための専門的な施術や外用薬の処方などを組み合わせることもあります。例えば、頭皮の血行を促進するマッサージや、育毛効果のある成分を配合したローションの使用などです。

これらの対策は、栄養状態の改善と並行して行うことで、より効果的に髪の健康を取り戻すことを目指します。

栄養不足による脱毛症の診断ステップ(例)

| ステップ | 主な内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 1. 問診 | 食生活、生活習慣、既往歴、自覚症状のヒアリング | リスク要因の把握、情報収集 |

| 2. 視診・触診 | 頭皮・毛髪の状態観察、マイクロスコープ検査 | 脱毛のパターン、頭皮状態の評価 |

| 3. 検査 | 血液検査、毛髪ミネラル分析など | 客観的な栄養状態の評価、原因特定 |

| 4. 総合診断 | 検査結果と臨床所見を総合的に判断、他疾患との鑑別 | 確定診断、重症度評価 |

| 5. 治療方針決定 | 食事指導、サプリメント処方、専門的ケアの提案 | 個別化された治療計画の作成 |

よくあるご質問

- 食事を変えればすぐに髪は生えてきますか?

-

食事改善による髪質の変化や抜け毛の減少を実感するには、ある程度の時間が必要です。髪の毛には成長サイクル(毛周期)があり、新しい健康な髪が表面に出てくるまでには数ヶ月単位の期間がかかります。

栄養状態が改善されても、すぐに劇的な変化が現れるわけではありません。一般的には、最低でも3ヶ月~6ヶ月程度は根気強く継続することが大切です。焦らず、バランスの取れた食事を続けることが、長期的な髪の健康につながります。

- サプリメントだけで栄養欠乏は改善しますか?

-

サプリメントは、食事だけでは不足しがちな栄養素を効率的に補うための補助的な手段です。

特定の栄養素が著しく欠乏している場合には有効ですが、サプリメントだけに頼るのではなく、まずは日々の食生活を見直し、バランスの取れた食事を心がけることが基本です。

医師は、検査結果に基づいて必要なサプリメントの種類や量を判断しますが、あくまで食事改善と並行して行うものとお考えください。自己判断での過剰な摂取は避けるべきです。

- 検査費用はどのくらいかかりますか?

-

検査費用は、実施する検査の種類や項目数によって異なります。一般的な血液検査に加えて、特殊な項目(フェリチン、亜鉛、ビタミン類など)や毛髪ミネラル分析を行う場合、費用は変わってきます。

初診時には、医師が症状や状態を伺った上で、必要な検査とその費用について詳しくご説明しますので、ご安心ください。

多くの場合、保険診療と自費診療が組み合わさることもありますので、事前にクリニックにご確認いただくことをお勧めします。

- ストレスも抜け毛の原因になりますか?

-

はい、過度なストレスは抜け毛の大きな原因の一つとなり得ます。ストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させることがあります。

これにより、毛母細胞への栄養供給が滞り、髪の成長が妨げられたり、抜け毛が増えたりします。また、ストレスはホルモンバランスにも影響を与え、間接的に脱毛を促進することもあります。

栄養バランスを整えることと同時に、十分な睡眠、適度な運動、リラックスできる時間を持つなど、ストレス対策も重要です。

- 遺伝的な薄毛と栄養不足は関係ありますか?

-

FAGA(女性男性型脱毛症)のように、遺伝的な素因が関与する薄毛もあります。しかし、遺伝的な要因がある場合でも、栄養状態が悪ければ、薄毛の進行が早まったり、症状が悪化したりする可能性があります。

逆に、栄養バランスを整え、頭皮環境を良好に保つことで、遺伝的な影響を最小限に抑えたり、発症を遅らせたりする効果が期待できる場合もあります。

遺伝的な要因が疑われる場合でも、まずは専門医に相談し、栄養状態を含めた総合的な評価を受けることが大切です。

栄養不足による脱毛症の治療と予防について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。適切な対策とケアで、健やかな髪を取り戻しましょう。

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 37-109.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 37-109.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

DURUSU TURKOGLU, Irem Nur, et al. A comprehensive investigation of biochemical status in patients with telogen effluvium: Analysis of Hb, ferritin, vitamin B12, vitamin D, thyroid function tests, zinc, copper, biotin, and selenium levels. Journal of Cosmetic Dermatology, 2024, 23.12: 4277-4284.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

O’CONNOR, Kelly; GOLDBERG, Lynne J. Nutrition and hair. Clinics in Dermatology, 2021, 39.5: 809-818.

栄養不足による脱毛症 関連記事