女性の薄毛や抜け毛のお悩み、その原因の一つに「栄養不足による脱毛症」があります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子気づかないうちに進行することも多いこの症状について、ご自身の髪の状態をチェックする方法から、クリニックでの専門的な診断、具体的な治療アプローチ、そして日々の食事で取り入れられる予防策まで、詳しく解説します。

栄養不足による脱毛症とあなたの髪の関係

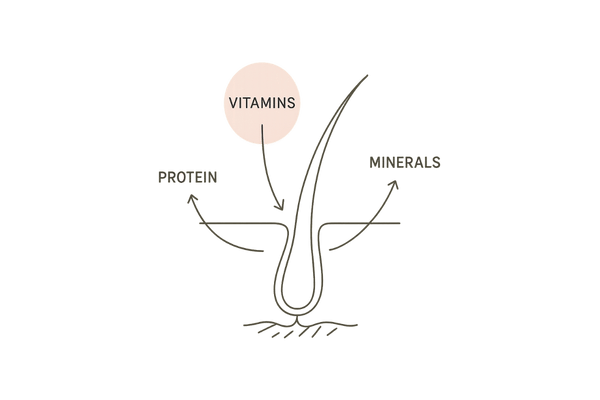

私たちの髪の毛は、日々の食事から摂取する栄養素を基に作られています。健康な髪を維持するためには、タンパク質、ビタミン、ミネラルといった多様な栄養素がバランス良く供給されることが重要です。

栄養不足による脱毛症とは、これらの栄養素が何らかの原因で不足し、その結果として髪の成長サイクルが乱れ、薄毛や抜け毛が引き起こされる状態を指します。

特に女性は、月経、妊娠、出産、ダイエットなど、ホルモンバランスの変動や栄養状態が変化しやすい要因が多く、栄養欠乏に陥りやすい傾向があります。髪は健康のバロメーターとも言われ、栄養状態が最初に影響を及ぼす場所の一つです。

そのため、髪の変化は体からの重要なサインと捉えることができます。

髪の成長と栄養素

髪の主成分はケラチンというタンパク質です。このケラチンを合成するためには、十分な量のタンパク質の摂取が欠かせません。また、タンパク質の代謝を助け、頭皮環境を整えるためにはビタミンB群やビタミンC、ビタミンEなどが必要です。

さらに、ミネラルである亜鉛はケラチンの合成に、鉄分は毛母細胞へ酸素を運ぶヘモグロビンの材料となり、髪の成長をサポートします。これらの栄養素が一つでも不足すると、髪は細くなったり、成長が遅れたり、抜けやすくなったりします。

髪の健康に必要な主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 不足時の影響(例) |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分であるケラチンの材料 | 髪の細り、成長不良 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける、細胞分裂の促進 | 抜け毛、髪質の低下 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給(ヘモグロビンの成分) | 抜け毛、髪のパサつき |

| ビタミンB群 | タンパク質の代謝、頭皮環境の維持 | 脂漏性皮膚炎、抜け毛 |

| ビタミンC | コラーゲン生成促進、鉄分の吸収を助ける | 髪の強度の低下 |

栄養不足が引き起こす髪への影響

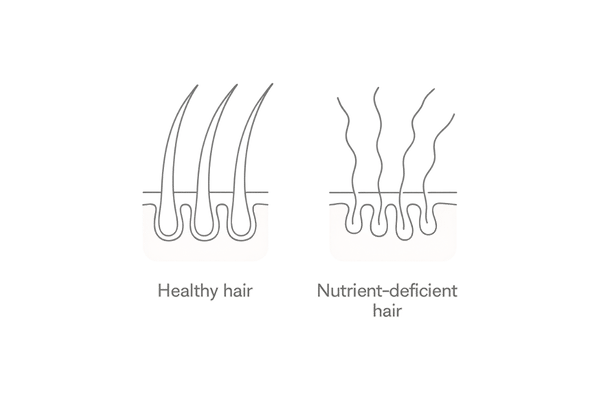

栄養不足が続くと、体は生命維持に重要な臓器へ優先的に栄養を供給しようとします。その結果、髪や爪など、生命維持への直接的な関与が低い末端部分への栄養供給は後回しにされがちです。

これにより、毛母細胞の活動が低下し、新しい髪が作られにくくなったり、今ある髪が十分に成長できずに細く弱々しくなったりします。

また、頭皮環境も悪化し、乾燥やかゆみ、フケといったトラブルを引き起こし、さらなる抜け毛の原因となることもあります。栄養不足は、単に髪が抜けるだけでなく、髪全体の質を低下させる大きな要因です。

気づかないうちに進行する栄養欠乏症脱毛の兆候

栄養不足による脱毛症は、初期には自覚症状が乏しく、気づかないうちに進行することがあります。しかし、注意深く観察すれば、いくつかのサインを見つけることができます。

これらの兆候に早期に気づき、適切な対策を講じることが、症状の悪化を防ぐために重要です。

初期サインを見逃さない

初期のサインとしては、まず抜け毛の増加が挙げられます。シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が以前より明らかに増えたと感じたら注意が必要です。

また、髪の毛一本一本が細くなった、ハリやコシがなくなった、髪全体のボリュームが減ったように感じる、分け目が目立つようになった、なども初期の兆候である可能性があります。

頭皮にかゆみやフケが出やすくなった、頭皮が硬くなったと感じる場合も、栄養不足による頭皮環境の悪化が考えられます。

進行したときの髪と頭皮の変化

栄養不足が長期間続くと、脱毛の症状はより顕著になります。髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛包の割合が増えるため、全体的に髪が薄くなります。特に女性の場合、頭頂部を中心にびまん性に薄くなることが多い傾向があります。

髪の色が薄くなったり、ツヤが失われたり、切れ毛や枝毛が増えたりといった髪質の明らかな低下も見られます。頭皮は乾燥して敏感になり、赤みを帯びることもあります。

これらの変化は、見た目の印象にも影響を与えるため、早期のクリニック受診と対策が求められます。

栄養不足による髪と頭皮の主な変化

| 変化の対象 | 初期のサイン | 進行時の変化 |

|---|---|---|

| 髪の量 | 抜け毛の増加、ボリュームダウン | 明らかな薄毛、分け目が広がる |

| 髪質 | ハリ・コシの低下、細毛化 | パサつき、ツヤの消失、切れ毛・枝毛の増加 |

| 頭皮 | かゆみ、フケ、乾燥感 | 赤み、敏感状態、硬化 |

自宅でできる栄養欠乏症脱毛のセルフチェック法

クリニックを受診する前に、ご自身で栄養欠乏症脱毛の可能性をある程度把握することができます。いくつかの簡単なチェック項目を通じて、髪や頭皮、そして体全体のサインに目を向けてみましょう。

ただし、セルフチェックはあくまで目安であり、正確な診断は専門医による診察が必要です。

抜け毛の量と質のチェック

まず、1日の抜け毛の本数を確認します。健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜けますが、これを超える量が続く場合は注意が必要です。

シャンプー時の排水溝に溜まる髪の毛の量や、朝起きた時の枕についている髪の毛の量を意識してみましょう。また、抜けた毛の毛根部分を観察し、毛根が細く弱々しい、または毛根がない場合は、毛髪サイクルに異常が生じている可能性があります。

頭皮の状態を観察する

頭皮の色も健康状態を示す重要な指標です。健康な頭皮は青白い色をしていますが、赤みを帯びていたり、黄色っぽくくすんでいたりする場合は、炎症や血行不良、皮脂の過剰分泌などが考えられ、栄養不足が影響している可能性があります。

指の腹で頭皮を軽くマッサージするように触れてみて、硬さや弾力を確認しましょう。健康な頭皮は適度な弾力がありますが、硬く突っ張っている場合は血行が悪くなっているサインかもしれません。

フケやかゆみの有無もチェックポイントです。

頭皮のセルフチェックポイント

- 頭皮の色(青白いか、赤みや黄ばみはないか)

- 頭皮の硬さ(弾力はあるか、硬すぎないか)

- フケの量や質(乾燥したフケか、脂っぽいフケか)

- かゆみの有無や程度

- できものや湿疹の有無

食生活と生活習慣の振り返り

最近の食生活を振り返ってみましょう。極端なダイエットをしていないか、インスタント食品や外食に偏っていないか、肉・魚・野菜・果物をバランス良く摂取できているかなどを確認します。

特に、髪の材料となるタンパク質、代謝を助けるビタミン、ミネラル(亜鉛、鉄分など)が不足していないか意識することが大切です。

また、睡眠不足や過度なストレス、喫煙習慣なども髪の健康に悪影響を与えるため、生活習慣全体を見直すことも重要です。

女性に多い栄養欠乏症脱毛の主な原因とメカニズム

女性の栄養不足による脱毛症には、特有の原因がいくつか存在します。これらはホルモンバランスの変動やライフスタイルの変化と深く関連しており、理解しておくことが予防や対策につながります。

過度なダイエットによる栄養不足

体重を減らしたいという思いから行う極端な食事制限は、栄養欠乏症脱毛の大きな原因の一つです。

特定の食品しか食べない単品ダイエットや、摂取カロリーを極端に減らすダイエットは、髪の成長に必要なタンパク質、ビタミン、ミネラル(特に鉄分や亜鉛)の絶対的な不足を引き起こします。

体が飢餓状態と認識すると、生命維持に関わる臓器へ栄養を優先的に回すため、髪への栄養供給は後回しにされ、結果として薄毛や抜け毛が進行します。健康的なダイエットはバランスの取れた食事が基本です。

偏った食生活と外食の多用

忙しい現代女性に多いのが、偏った食生活です。朝食を抜いたり、昼食を簡単なもので済ませたり、夕食が外食やコンビニ弁当中心になったりすると、栄養バランスが崩れやすくなります。

特に、加工食品やファストフードは、脂質や糖質が多く、ビタミンやミネラルが不足しがちです。このような食事が続くと、知らず知らずのうちに栄養不足に陥り、髪の健康が損なわれる原因となります。

意識して多様な食べ物を取り入れ、栄養バランスを整えることが大切です。

食事で不足しがちな栄養素と主な食べ物

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食べ物(例) |

|---|---|---|

| 鉄分 | 酸素運搬、細胞呼吸 | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

| 亜鉛 | タンパク質合成、細胞分裂 | 牡蠣、牛肉、豚レバー、ナッツ類 |

| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品 |

| ビタミンB2 | 脂質代謝、皮膚・粘膜の健康維持 | レバー、うなぎ、卵、納豆 |

| ビタミンB6 | タンパク質代謝 | マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ |

妊娠・出産に伴う一時的な栄養需要の増大

妊娠中や授乳中は、胎児や母乳へ多くの栄養素が供給されるため、母体の栄養需要が通常時よりも大幅に増加します。特に鉄分やカルシウム、葉酸、タンパク質などが不足しやすくなります。

この時期に適切な栄養補給ができないと、母体の栄養状態が悪化し、産後の抜け毛(分娩後脱毛症)の一因となることがあります。

分娩後脱毛症はホルモンバランスの変化も大きく関与しますが、栄養不足がその症状を助長する可能性があるため、意識的な栄養摂取が予防と改善に繋がります。

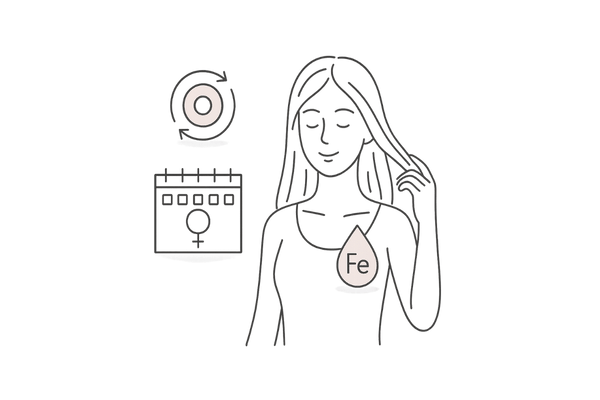

月経による鉄分の損失

女性は毎月の月経により定期的に鉄分を失います。特に月経量が多い方や、子宮筋腫などの婦人科系疾患がある方は、鉄欠乏状態に陥りやすい傾向があります。

鉄分は血液中のヘモグロビンの主成分であり、全身の細胞に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。鉄分が不足すると、頭皮の毛母細胞への酸素供給が滞り、髪の成長が悪くなったり、抜け毛が増えたりする原因となります。

鉄分の多い食事を心がけるとともに、必要に応じてクリニックで鉄分の状態をチェックしてもらうことが大切です。

ストレスによる消化吸収能力の低下

過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを低下させることがあります。その結果、食事から栄養素を十分に消化・吸収できなくなり、栄養不足につながることがあります。

また、ストレスは血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させるため、髪に必要な栄養が届きにくくなるという側面もあります。

ストレスを完全に避けることは難しいですが、自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、適切に発散することが、間接的に髪の健康を守ることにもつながります。

専門医が行う栄養欠乏症脱毛の正確な診断方法

栄養不足による脱毛症の疑いがある場合、自己判断せずに専門のクリニックを受診し、正確な診断を受けることが重要です。医師は、問診、視診、血液検査などを通じて、脱毛の原因を特定し、適切な治療方針を立てます。

詳細な問診

まず、患者さんの生活習慣や食生活、既往歴、服用中の薬、ストレスの状況などについて詳しく聞き取ります。いつから抜け毛が気になり始めたか、どのような変化を感じているか、家族に薄毛の人はいるかなども重要な情報です。

女性の場合は、月経周期や妊娠・出産の経験、ダイエット歴なども確認します。これらの情報は、脱毛の原因を探る上で非常に役立ちます。

頭皮と毛髪の視診・触診

医師がマイクロスコープなどを用いて頭皮の状態(色、炎症の有無、毛穴の状態、皮脂の量など)や毛髪の状態(太さ、密度、切れ毛や枝毛の有無など)を詳細に観察します。脱毛の範囲やパターンも診断の手がかりとなります。

また、軽く髪を引っ張ってみる牽引試験(プルテスト)を行い、抜けやすい状態かどうかを確認することもあります。

血液検査による栄養状態の評価

栄養不足による脱毛症の診断において、血液検査は非常に重要な役割を果たします。血液検査により、体内の鉄分(フェリチン値を含む)、亜鉛、タンパク質、各種ビタミンなどの量を測定し、栄養不足の有無や程度を客観的に評価します。

また、甲状腺ホルモンの異常など、他の脱毛原因を除外するためにも行われます。これにより、どの栄養素が特に不足しているのかを特定し、具体的な食事指導やサプリメント処方の参考にします。

血液検査でチェックする主な項目(脱毛関連)

| 検査項目 | 内容 | 脱毛との関連 |

|---|---|---|

| 血清鉄・フェリチン | 体内の鉄分の貯蔵量 | 不足すると鉄欠乏性脱毛の原因に |

| 亜鉛 | 必須ミネラルの一つ | 不足すると髪の成長不良、抜け毛 |

| 総タンパク・アルブミン | 体内のタンパク質量 | 不足すると髪の材料不足 |

| 甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能 | 機能異常が脱毛を引き起こすことがある |

根本から改善する栄養欠乏症脱毛の治療アプローチ

栄養不足による脱毛症の治療は、不足している栄養素を補給し、全身の栄養バランスを整えることが基本です。

クリニックでは、診断結果に基づいて、食事指導、サプリメント療法、そして場合によっては頭皮環境を改善するための外用薬などを組み合わせた治療を行います。

食事指導による栄養バランスの改善

治療の第一歩は、毎日の食事内容を見直し、バランスの取れた食事を実践することです。医師や管理栄養士が、患者さん一人ひとりの栄養状態やライフスタイルに合わせて、具体的な食事メニューや食材の選び方などをアドバイスします。

特に、髪の主成分であるタンパク質、髪の成長を助ける亜鉛や鉄分、各種ビタミンを豊富に含む食べ物を積極的に摂取するよう指導します。単に特定の栄養素を摂るだけでなく、全体的な栄養バランスを整えることが、持続的な改善には重要です。

食事改善におけるポイント

- 主食・主菜・副菜をそろえる

- 多様な食品群から摂取する

- タンパク質(肉・魚・卵・大豆製品)を毎食取り入れる

- 緑黄色野菜や果物でビタミン・ミネラルを補給する

- 過度な脂質や糖質の摂取を控える

医療用サプリメントによる栄養補給

食事だけでは十分に栄養素を補給できない場合や、特定の栄養素の欠乏が著しい場合には、医療用のサプリメントを用いた栄養補給が行われます。

血液検査の結果に基づき、医師が必要な栄養素の種類と量を判断し、質の高いサプリメントを処方します。市販のサプリメントと異なり、医療用サプリメントは成分の含有量や吸収率が考慮されており、より効果的な栄養補給が期待できます。

特に、鉄分や亜鉛、ビオチン(ビタミンB群の一種)などが処方されることが多いです。ただし、サプリメントはあくまで食事の補助であり、基本はバランスの取れた食事であることを忘れてはいけません。

頭皮環境を整える治療

栄養状態の改善と並行して、頭皮環境を整える治療も行われることがあります。頭皮の炎症や乾燥、過剰な皮脂分泌などが見られる場合には、それに応じた外用薬(塗り薬)や薬用シャンプーが処方されます。

例えば、炎症を抑えるステロイド外用薬や、保湿を促すローション、抗菌作用のあるシャンプーなどです。

また、クリニックによっては、頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させるための育毛メソセラピー(成長因子などを直接頭皮に注入する治療)や、LED照射などの専門的な頭皮ケアを提供している場合もあります。

これらの治療は、栄養素が髪に届きやすい環境を作り、発毛をサポートする目的で行います。

頭皮ケアの選択肢(クリニックによる)

| 治療法 | 概要 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 薬用シャンプー・外用薬 | 症状に合わせた薬剤の使用 | 頭皮の炎症抑制、保湿、皮脂コントロール |

| 育毛メソセラピー | 成長因子や栄養素を頭皮に直接注入 | 毛母細胞の活性化、発毛促進 |

| LED照射療法 | 特定の波長の光を頭皮に照射 | 血行促進、細胞活性化 |

栄養バランス改善後の髪の変化と回復過程

栄養バランスが改善され始めると、髪にはどのような変化が現れるのでしょうか。髪の毛には成長サイクルがあるため、効果を実感するまでにはある程度の時間が必要です。焦らずに治療を継続し、日々の変化を観察することが大切です。

効果が現れるまでの期間

栄養療法を開始してから髪質の変化を感じ始めるまでには、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要とされます。これは、髪の毛が1ヶ月に約1cm伸びるという成長速度と、新しい健康な髪が表面に出てくるまでの時間を考慮したものです。

すぐに効果が出ないからといって諦めず、根気強く食事改善やサプリメント摂取を続けることが重要です。頭皮環境の改善は比較的早期に感じられることもあり、かゆみやフケが軽減するといった変化は数週間で現れる場合もあります。

髪質の変化と抜け毛の減少

栄養状態が整ってくると、まず新しい髪の毛の質が改善されます。細く弱々しかった髪が、ハリやコシのあるしっかりとした髪へと変化していきます。髪にツヤが出てきたり、手触りが良くなったりすることも期待できます。

また、毛根が強くなり、成長期が正常化することで、抜け毛の量が徐々に減少していきます。シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が減ったことを実感できるようになると、治療効果へのモチベーションも高まるでしょう。

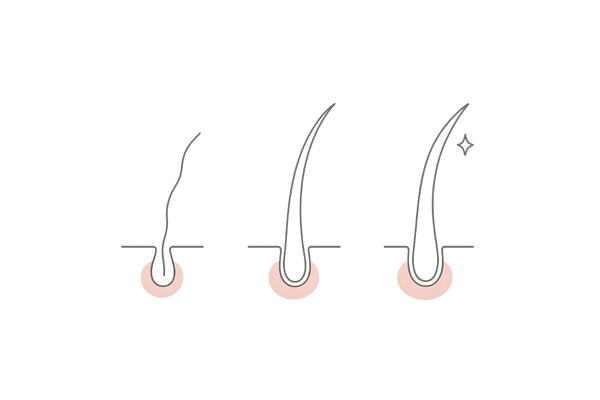

発毛とボリュームアップの実感

さらに治療を継続し、頭皮環境と栄養状態が良好に保たれると、休止期にあった毛穴から新しい髪の毛が生え始め(発毛)、髪全体の密度が高まります。

これにより、以前は気になっていた分け目や頭頂部の地肌の透け感が改善され、髪全体のボリュームアップを実感できるようになります。

ただし、脱毛の期間が長かった場合や、毛包の機能が著しく低下している場合は、回復に時間がかかることや、完全な回復が難しいケースもあります。専門医と相談しながら、現実的な目標を設定し、治療に取り組むことが大切です。

栄養改善による髪の回復ステップ

| 段階 | 主な変化 | 目安期間 |

|---|---|---|

| 初期(〜3ヶ月) | 頭皮環境の改善(フケ・かゆみの軽減など)、抜け毛の微減 | 数週間〜3ヶ月 |

| 中期(3〜6ヶ月) | 髪質の改善(ハリ・コシ・ツヤ)、抜け毛の明確な減少 | 3ヶ月〜6ヶ月 |

| 後期(6ヶ月〜) | 新しい髪の成長(うぶ毛)、髪の密度の増加、ボリュームアップ | 6ヶ月以上 |

日常生活に取り入れる髪を守る栄養習慣

クリニックでの治療と並行して、日常生活で髪に良い栄養習慣を意識することが、栄養不足による脱毛症の改善と予防には欠かせません。毎日の小さな積み重ねが、健康な髪を育む土台となります。

バランスの取れた食事の基本

髪の健康を保つためには、特定の栄養素だけを偏って摂取するのではなく、多様な食品からバランス良く栄養を摂ることが基本です。

主食(ごはん、パン、麺類)、主菜(肉、魚、卵、大豆製品)、副菜(野菜、きのこ類、海藻類)をそろえた食事を心がけましょう。これにより、タンパク質、ビタミン、ミネラルを効率的に摂取できます。

特に、髪の主成分であるタンパク質は毎食欠かさず摂ることが大切です。また、旬の食材は栄養価が高いことが多いので、積極的に取り入れると良いでしょう。

髪に良いとされる食べ物を積極的に摂取

バランスの取れた食事を基本としつつ、特に髪に良いとされる栄養素を多く含む食べ物を意識して摂取しましょう。例えば、タンパク質源としては、良質なアミノ酸を多く含む鶏むね肉、鮭、卵、豆腐などが挙げられます。

亜鉛は牡蠣や牛肉、レバー、ナッツ類に、鉄分はレバーや赤身の肉、ほうれん草、ひじきなどに多く含まれます。

ビタミン類では、頭皮の血行を促進するビタミンE(アーモンド、アボカドなど)や、タンパク質の代謝を助けるビタミンB群(マグロ、カツオ、レバー、納豆など)が重要です。

髪の健康をサポートする食べ物の例

| 栄養素 | 主な食品例 | 期待される働き |

|---|---|---|

| タンパク質 | 鶏肉、鮭、卵、大豆製品、乳製品 | 髪の主成分ケラチンの生成 |

| 亜鉛 | 牡蠣、牛肉、豚レバー、ナッツ類、チーズ | ケラチン合成の補助、新陳代謝促進 |

| 鉄分 | レバー、赤身肉、あさり、小松菜、ひじき | 頭皮への酸素供給 |

| ビタミンA | レバー、うなぎ、緑黄色野菜(人参、ほうれん草) | 頭皮の新陳代謝促進、乾燥予防 |

| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、魚介類、穀類、豆類 | タンパク質代謝補助、皮脂バランス調整 |

| ビタミンC | 果物(柑橘類、いちご)、野菜(パプリカ、ブロッコリー) | コラーゲン生成、鉄分吸収促進 |

| ビタミンE | ナッツ類、植物油、アボカド、かぼちゃ | 血行促進、抗酸化作用 |

サプリメントの上手な活用法

食事からだけでは十分な量の栄養素を摂取するのが難しい場合や、特定の栄養素が明らかに不足していると診断された場合には、サプリメントの活用も有効な手段です。

ただし、自己判断で過剰に摂取すると、かえって健康を害する可能性もあります。必ず医師や管理栄養士に相談し、自分に必要な種類と量を守って使用しましょう。

サプリメントはあくまで食事の補助として位置づけ、基本はバランスの取れた食事から栄養を摂ることを心がけてください。特に女性は鉄分や亜鉛が不足しやすいため、これらを補うサプリメントは有効な場合があります。

水分補給の重要性

意外と見落とされがちですが、十分な水分補給も髪の健康には重要です。水分は体内の栄養素や酸素を運搬する血液の流れをスムーズにし、新陳代謝を活発にします。

頭皮も皮膚の一部であり、水分が不足すると乾燥しやすくなり、フケやかゆみなどのトラブルの原因となります。また、血行が悪くなると髪に必要な栄養が届きにくくなります。

1日に1.5リットルから2リットル程度の水を、こまめに分けて飲む習慣をつけましょう。コーヒーや緑茶などカフェインを多く含む飲み物は利尿作用があるため、水分補給としては水や白湯、麦茶などが適しています。

栄養欠乏症脱毛に関する誤解と真実

栄養不足による脱毛症については、さまざまな情報が飛び交っており、中には誤解も少なくありません。正しい知識を持つことが、適切な対策への第一歩です。

誤解1「特定の食べ物だけ食べれば髪が生える」

真実:特定の食品が「髪に良い」とされることはありますが、それだけを食べていれば髪が生えてくるわけではありません。髪の健康には、タンパク質、ビタミン、ミネラルなど多種多様な栄養素がバランス良く必要です。

わかめや昆布などの海藻類はミネラルが豊富ですが、それだけで髪がフサフサになるわけではありません。バランスの取れた食事が基本であり、特定の食べ物に頼りすぎるのは避けましょう。

様々な食べ物から栄養を摂ることで、総合的に髪の成長をサポートできます。

誤解2「サプリメントを飲めば食事は適当で良い」

真実:サプリメントはあくまで食事で不足しがちな栄養素を補うための補助的なものです。栄養摂取の基本は、日々のバランスの取れた食事です。食事からは、サプリメントでは補いきれない微量栄養素や食物繊維なども摂取できます。

サプリメントに頼りすぎると、かえって栄養バランスが偏る可能性もあります。まずは食事内容を見直し、その上で必要に応じて医師の指導のもとサプリメントを活用するのが正しいアプローチです。

クリニックで相談し、自分に必要なサプリメントを理解することが大切です。

誤解3「栄養改善すればすぐに髪は元通りになる」

真実:髪の毛には成長サイクル(成長期・退行期・休止期)があり、栄養状態が改善されてから新しい健康な髪が育ち、目に見える効果として実感できるまでには時間がかかります。

一般的には3ヶ月から6ヶ月、あるいはそれ以上の期間が必要です。すぐに効果が出ないからといって諦めずに、根気強く栄養改善と適切なケアを続けることが重要です。焦らず、長期的な視点で取り組むことが、結果的に改善への近道となります。

誤解4「若い女性は栄養欠乏症脱毛になりにくい」

真実:年齢に関わらず、栄養バランスの乱れは誰にでも起こり得ます。特に若い女性は、過度なダイエット、不規則な食生活、ストレスなど、栄養欠乏を引き起こすリスク要因にさらされやすい傾向があります。

また、月経による鉄分の損失も定期的に起こるため、潜在的な鉄欠乏状態にある女性も少なくありません。年齢が若いからといって安心せず、日頃からバランスの取れた食事と健康的な生活習慣を心がけることが予防につながります。

栄養欠乏症脱毛に関するよくある質問と回答

| Q. プロテインを飲むと髪に良いですか? | A. 髪の主成分はタンパク質なので、食事からのタンパク質摂取が不足している場合には補助的に有効です。ただし、過剰摂取は腎臓に負担をかけることもあります。まずは食事内容を見直し、必要であれば医師や管理栄養士に相談の上で利用を検討しましょう。 |

|---|---|

| Q. 鉄分のサプリメントはいつ飲むのが効果的ですか? | A. 鉄分は空腹時に吸収されやすいですが、胃腸への負担を感じる場合は食後でも構いません。ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がります。ただし、お茶やコーヒーに含まれるタンニンは鉄の吸収を妨げるため、摂取時間をずらす工夫が必要です。 |

| Q. ストレスも脱毛の原因になりますか? | A. はい、過度なストレスは自律神経の乱れや血行不良を引き起こし、髪の成長に必要な栄養が頭皮に届きにくくなるため、脱毛の原因となり得ます。また、ストレスにより栄養の消化吸収が悪くなることもあります。 |

よくある質問

- 栄養不足による脱毛症は治りますか?

-

はい、適切な診断と治療により、多くの場合改善が期待できます。原因となっている栄養素の不足を特定し、食事療法やサプリメント療法で補給することで、髪の成長サイクルが正常化し、抜け毛の減少や発毛が見込めます。

ただし、回復までには数ヶ月単位の時間がかかることが一般的です。根気強く治療を続けることが大切です。クリニックの医師とよく相談し、二人三脚で治療を進めていきましょう。

- どの栄養素が特に重要ですか?

-

髪の健康には多くの栄養素が関わっていますが、特にタンパク質(髪の主成分)、亜鉛(ケラチン合成に関与)、鉄分(酸素運搬に関与)、ビタミンB群(代謝を助ける)、ビタミンC(コラーゲン生成、鉄吸収促進)、ビタミンE(血行促進)などが重要です。

これらの栄養素がバランス良く供給されることが理想的です。特定の栄養素だけを過剰に摂取するのではなく、幅広い食品からバランスよく摂ることを心がけてください。

- 食事だけで改善は難しいですか?

-

バランスの取れた食事は治療の基本であり、軽度の栄養不足であれば食事改善だけで効果が見られることもあります。しかし、特定の栄養素の欠乏が著しい場合や、吸収不良がある場合などは、食事だけでは十分な量を補給するのが難しいことがあります。

そのような場合には、医師の判断のもと、医療用サプリメントを併用することで、より効率的に栄養状態を改善できます。まずはクリニックでご自身の栄養状態を正確に把握することが重要です。

- 市販の育毛剤やシャンプーは効果がありますか?

-

市販の育毛剤やシャンプーの中には、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする成分が含まれているものもあります。

これらは栄養欠乏そのものを直接改善するわけではありませんが、頭皮環境を良好に保つことで、栄養療法による発毛効果をサポートする可能性があります。

ただし、栄養不足による脱毛症の根本的な原因は体内の栄養不足ですので、まずは栄養バランスを整えることが最優先です。使用する際は、ご自身の頭皮状態に合ったものを選び、刺激の少ないものを使用することが推奨されます。

効果については個人差があるため、過度な期待はせず、補助的なケアとして捉えると良いでしょう。

- 予防のためにできることはありますか?

-

栄養不足による脱毛症の最も効果的な予防は、日頃からバランスの取れた食事を心がけることです。極端なダイエットを避け、タンパク質、ビタミン、ミネラルを豊富に含む食品を意識して摂取しましょう。

特に女性は鉄分が不足しやすいため、レバーや赤身の肉、緑黄色野菜などを積極的に摂ることが推奨されます。また、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理も重要です。

定期的な健康診断でご自身の栄養状態をチェックすることも予防につながります。

「最近抜け毛が増えたかも…」「髪が細くなった気がする…」それは栄養不足のサインかもしれません。栄養不足による脱毛症が進行すると、どのような症状が現れるのでしょうか。具体的な髪や頭皮の変化について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 111-223.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

RAJPUT, Rajendrasingh. A scientific hypothesis on the role of nutritional supplements for effective management of hair loss and promoting hair regrowth. J Nutr Health Food Sci, 2018, 6.3: 1-11.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

O’CONNOR, Kelly; GOLDBERG, Lynne J. Nutrition and hair. Clinics in Dermatology, 2021, 39.5: 809-818.

TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. The hair cycle and its relation to nutrition. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 37-109.

栄養不足による脱毛症の関連記事