最近、抜け毛が増えたり、髪のボリュームが減ったりしていませんか? もしかしたら、それは栄養不足による脱毛症のサインかもしれません。私たちの髪は、日々の食事から摂取する栄養素によって作られています。

そのため、特定の栄養素が不足すると、髪の成長サイクルが乱れ、薄毛や抜け毛といった症状が現れることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、女性に見られる栄養不足による脱毛症の様々な症状パターン、初期の隠れたサイン、そして自宅でできるセルフチェック法などを詳しく解説します。

ご自身の状態と照らし合わせながら、髪と体の健康を見直すきっかけにしてください。

気づいていますか?栄養不足による脱毛症の主な症状パターン

栄養不足による脱毛症は、ある日突然始まるわけではありません。多くの場合、体からのSOSサインとして、徐々に症状が現れます。しかし、初期の段階では見過ごされがちな変化も少なくありません。

ここでは、栄養不足による脱毛症でよく見られる主な症状のパターンについて解説します。

脱毛の初期症状と原因の関連性

栄養不足による脱毛症の初期症状は、抜け毛の増加や髪質の変化として現れることが多いです。これらの症状は、特定の栄養素の不足が直接的な原因となっている場合があります。

例えば、髪の主成分であるタンパク質や、髪の成長を助ける鉄分、亜鉛、ビタミン類が不足すると、毛母細胞の活動が低下し、健康な髪が育ちにくくなります。

初期の段階でこれらのサインに気づき、適切な対策を講じることが、症状の進行を食い止めるために重要です。

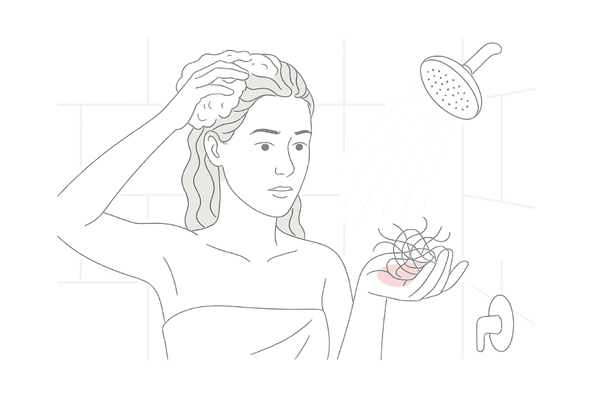

薄毛や抜け毛の量が急に増えた

シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が以前より明らかに増えた、あるいは枕に付着する髪の毛の量が増えたと感じる場合、それは栄養不足が原因である可能性があります。

特に、食事制限を伴うダイエットをしていたり、偏った食生活が続いていたりすると、体内で髪の毛を作るために必要な栄養素が不足しがちです。急な抜け毛の増加は、体が栄養不足を訴えているサインと捉え、食生活を見直すことが求められます。

抜け毛の質と量の変化

抜け毛の量だけでなく、その質にも注目しましょう。以前よりも細く短い毛が多く抜けるようになった場合、髪が十分に成長する前に抜け落ちている可能性があります。これは、毛根への栄養供給が滞っていることの現れかもしれません。

日々の抜け毛の状態を観察することで、栄養状態の変化に早めに気づくことができます。

初期段階で現れる栄養不足による脱毛症の隠れたサイン

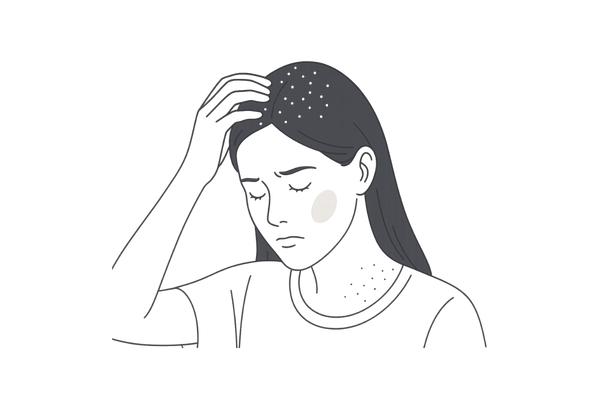

髪の毛の変化だけでなく、体の他の部分にも栄養不足のサインが現れることがあります。これらの隠れたサインに気づくことで、栄養不足による脱毛症の早期発見・早期対策につながります。

特に女性は、ホルモンバランスの影響も受けやすいため、些細な変化にも注意を払うことが大切です。

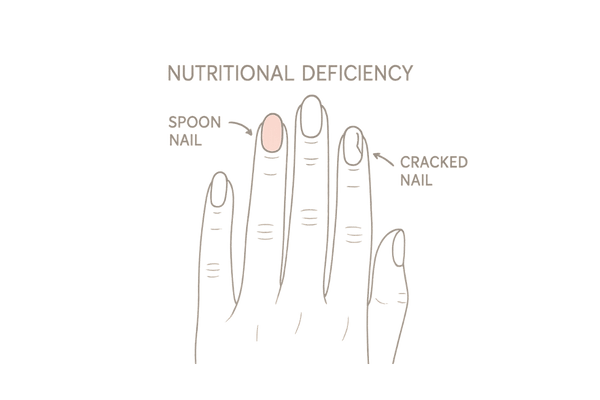

爪の異常と鉄分・亜鉛不足

爪は髪と同じケラチンというタンパク質からできており、健康状態を反映しやすい部分です。

爪がもろくなる、割れやすくなる、スプーンのように反り返る(スプーンネイル)、白い斑点ができるといった症状は、鉄分や亜鉛の不足を示唆している可能性があります。これらのミネラルは、髪の成長にも深く関わっています。

主な爪の異常と関連栄養素

| 爪の症状 | 不足が疑われる栄養素 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| もろい、割れやすい | 鉄分、亜鉛、タンパク質、ビタミンA | バランスの取れた食事、保湿 |

| スプーンネイル | 鉄分 | 鉄分の多い食品の摂取、皮膚科相談 |

| 白い斑点 | 亜鉛、カルシウム | ミネラル豊富な食品の摂取 |

肌荒れとビタミン不足のサイン

肌の状態も栄養バランスと密接に関連しています。乾燥、かゆみ、湿疹、ニキビの悪化といった肌荒れは、ビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEなどの不足が原因で起こることがあります。

これらのビタミンは、頭皮の健康を保ち、髪の成長をサポートする役割も担っています。肌トラブルが続く場合は、食事内容を見直してみましょう。

疲労感や集中力の低下

特定の栄養素、特に鉄分やビタミンB12が不足すると、全身の細胞に酸素や栄養を運ぶ能力が低下し、慢性的な疲労感やだるさ、集中力の低下を感じやすくなります。

これらの症状は、脱毛と直接結びつかないように思えるかもしれませんが、体全体の栄養状態が悪化しているサインであり、間接的に髪の健康にも影響を与えます。

多くの女性が見逃す栄養不足による脱毛症の初期症状

日常生活の中で少しずつ現れる変化は、忙しさやストレスのせいにしてしまいがちです。しかし、これらが栄養不足による脱毛症の初期症状である可能性も否定できません。特に女性の場合、些細な髪の変化を見逃さないことが重要です。

髪のハリ・コシの低下とタンパク質不足

以前と比べて髪にハリやコシがなくなり、ペタッとしてしまう、スタイリングがうまく決まらないといった悩みは、タンパク質不足のサインかもしれません。髪の約80%はケラチンというタンパク質で構成されています。

食事からのタンパク質摂取量が不足すると、髪の主成分が十分に供給されず、髪が細く弱々しくなってしまいます。良質なタンパク質を意識して摂取することが、髪の健康維持には必要です。

タンパク質不足が招く髪の変化

- 髪が細くなる

- 髪の弾力が失われる

- ボリュームが出にくくなる

分け目やつむじが目立つようになった

ふとした時に鏡を見て、以前よりも分け目がくっきり見えるようになった、あるいは頭頂部のつむじ周りの地肌が透けて見えるようになったと感じる場合、それは髪全体のボリュームが減少しているサインです。

これは、びまん性脱毛症の初期症状の一つであり、栄養不足が原因で起こることがあります。特に、鉄分や亜鉛といったミネラルが不足すると、髪の成長サイクルが乱れやすくなります。

髪の成長が遅くなったと感じる

「美容院に行く頻度が減った」「前髪がなかなか伸びない」など、髪の成長速度が遅くなったと感じるのも、栄養不足の可能性があります。毛母細胞が活発に分裂・増殖することで髪は成長しますが、そのためには十分な栄養が必要です。

特にビタミンB群や亜鉛は、細胞分裂をサポートする重要な栄養素です。これらの栄養素が不足すると、髪の成長が停滞しやすくなります。

髪の成長に必要な栄養素

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | タンパク質の合成、細胞分裂促進 | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 代謝促進、頭皮環境改善 | 豚肉、マグロ、緑黄色野菜 |

頭頂部からの脱毛が示す栄養バランスの乱れ

頭頂部の薄毛は、男性特有の悩みと思われがちですが、女性でも栄養バランスの乱れによって頭頂部から脱毛が進行することがあります。特に、特定の栄養素の欠乏が長期間続くと、症状が現れやすくなります。

特定の栄養素欠乏と頭頂部薄毛の関係

女性の頭頂部の薄毛には、鉄欠乏が深く関わっている場合があります。鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。

鉄分が不足すると頭皮の毛母細胞への酸素供給が滞り、髪の成長が悪くなります。

その結果、頭頂部を中心に髪が細くなったり、抜けやすくなったりします。また、亜鉛やビオチンといった栄養素の不足も、頭頂部の薄毛に関連することがあります。

ホルモンバランスとの関連性

栄養不足は、間接的にホルモンバランスの乱れを引き起こし、それが頭頂部の薄毛につながることもあります。例えば、過度なダイエットによる栄養失調は、女性ホルモンの分泌を低下させることが知られています。

女性ホルモンには髪の成長を促進し、維持する働きがあるため、そのバランスが崩れると薄毛が進行しやすくなります。ただし、FAGA(女性男性型脱毛症)とは原因やメカニズムが異なるため、専門医による正確な診断が重要です。

食事内容の偏りと頭頂部への影響

インスタント食品やファストフード中心の食生活、あるいは極端な菜食主義など、偏った食事を続けていると、特定の栄養素が慢性的に不足しやすくなります。

特に、髪の成長に必要なタンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミンB群などが不足すると、頭皮環境が悪化し、頭頂部などの血流が比較的少ない部分から影響が出始めることがあります。バランスの取れた食事が、頭頂部の健康を守る基本です。

びまん性脱毛から読み取る栄養欠乏の進行過程

びまん性脱毛症は、頭部全体で均等に髪の毛が薄くなる状態を指し、女性の薄毛の代表的なタイプの一つです。栄養欠乏はこのびまん性脱毛症の主要な原因となり得ます。

症状の進行具合から、栄養状態の悪化の程度を推測することも可能です。

びまん性脱毛症の初期症状と栄養状態

びまん性脱毛症の初期には、髪全体のボリュームダウン、髪のハリ・コシの低下、地肌の透け感の増加などがみられます。この段階では、特定の栄養素、例えば鉄分や亜鉛、タンパク質などが不足し始めている可能性があります。

食生活の乱れや無理なダイエットが背景にあることが多いです。

初期のびまん性脱毛で見られる変化

| 変化のポイント | 考えられる栄養不足 | 食事での注意点 |

|---|---|---|

| 髪全体のボリュームダウン | タンパク質、鉄分 | 赤身の肉や魚、大豆製品を摂取 |

| 髪のハリ・コシ低下 | タンパク質、ビタミンC | 良質なタンパク質と新鮮な野菜・果物 |

| 地肌が透けて見える | 鉄分、亜鉛 | レバーや牡蠣、ナッツ類を意識 |

栄養不足による抜け毛の増加と範囲の広がり

栄養不足が進行すると、抜け毛の量が顕著に増加し、薄毛の範囲も頭部全体に広がっていきます。シャンプー時やドライヤー使用時に大量の髪が抜けるようになり、不安を感じる方も少なくありません。

この段階では、複数の栄養素が複合的に不足している可能性が高く、食事改善だけでは回復が難しい場合もあります。早めに皮膚科などの専門医に相談し、適切な治療や栄養指導を受けることが大切です。

慢性的な栄養欠乏とびまん性脱毛の重症化

長期間にわたる慢性的な栄養欠乏は、びまん性脱毛症を重症化させる大きな原因です。髪の成長サイクルが著しく乱れ、新しい髪が生えてくるよりも抜け落ちる髪の方が多くなってしまいます。

この状態が続くと、地肌が広範囲にわたって露出し、ウィッグなどが必要になるケースもあります。重症化を防ぐためには、日頃からバランスの取れた食事を心がけ、定期的な健康診断で栄養状態をチェックすることが重要です。

髪質変化が語る栄養状態と髪の健康の関係

髪質は、体内の栄養状態を映し出す鏡のようなものです。パサつき、切れ毛、枝毛、ツヤの喪失といった髪質の変化は、特定の栄養素が不足しているサインかもしれません。これらの変化に気づいたら、食生活を見直す良い機会です。

パサつき、切れ毛とビタミン・ミネラル不足

髪が乾燥してパサついたり、途中で切れやすくなったりするのは、ビタミンA、ビタミンE、ビオチンといったビタミン類や、亜鉛、鉄分などのミネラルが不足している可能性があります。これらの栄養素は、髪の保湿や強度を保つために必要です。

特にビタミンAは頭皮の健康を保ち、皮脂の分泌を正常化することで髪の潤いを守ります。ビタミンEは血行を促進し、毛根への栄養供給を助けます。

髪のパサつき・切れ毛対策に必要な栄養素

| 栄養素 | 髪への働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 頭皮の健康維持、髪の潤い | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、植物油、アボカド |

| ビオチン | ケラチン生成サポート | レバー、卵黄、大豆製品 |

タンパク質不足による髪の弱体化

髪の主成分であるタンパク質が不足すると、髪そのものが細く弱々しくなり、外部からのダメージを受けやすくなります。少しの摩擦で切れたり、枝毛ができやすくなったりします。

肉、魚、卵、大豆製品など、良質なタンパク質源を毎日の食事にバランス良く取り入れることが、強い髪を育む基本です。

髪のツヤが失われる原因と食事

健康な髪は、キューティクルが整い、光を反射して自然なツヤを放ちます。しかし、栄養不足、特に必須脂肪酸やビタミン類が不足すると、キューティクルが剥がれやすくなり、髪のツヤが失われてしまいます。

青魚に含まれるオメガ3系脂肪酸や、ナッツ類に含まれるビタミンEなどを積極的に摂取することで、髪のツヤを取り戻す助けになります。バランスの取れた食事が、内側から輝く髪を作ります。

頭皮の変化が教える栄養欠乏症脱毛の進行度

健康な髪は健康な頭皮から育ちます。頭皮に現れる乾燥、かゆみ、フケ、赤みといったトラブルは、栄養不足が原因である可能性があり、脱毛の進行度合いを示すサインともなり得ます。

頭皮の乾燥、フケと栄養不足

頭皮が乾燥してカサカサしたり、フケが異常に増えたりする場合、ビタミンAやビタミンB群、必須脂肪酸などが不足しているかもしれません。これらの栄養素は、頭皮のターンオーバーを正常に保ち、適切な皮脂量を維持するのに役立ちます。

乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなるため、抜け毛の原因にもなります。

頭皮トラブルと関連する栄養素

| 頭皮の症状 | 不足が考えられる栄養素 | 対策 |

|---|---|---|

| 乾燥、細かいフケ | ビタミンA、ビタミンB2、必須脂肪酸 | 緑黄色野菜、乳製品、青魚の摂取 |

| 脂っぽいフケ、かゆみ | ビタミンB6、パントテン酸 | レバー、肉類、豆類の摂取 |

| 赤み、炎症 | 亜鉛、ビタミンC | 牡蠣、柑橘類、野菜の摂取 |

頭皮のかゆみや赤みとビタミンB群

頭皮にかゆみや赤み、湿疹などが見られる場合、ビタミンB群の不足が考えられます。特にビタミンB2やB6は、皮膚や粘膜の健康維持に重要な役割を果たします。

これらが不足すると、脂漏性皮膚炎などを引き起こし、頭皮環境が悪化して抜け毛につながることがあります。ストレスや不規則な生活もビタミンB群の消費を増やすため、注意が必要です。

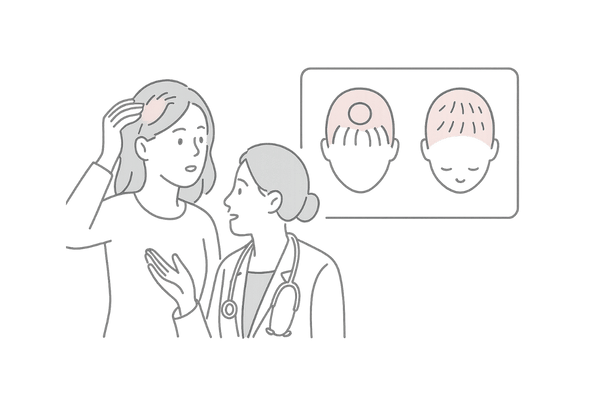

皮膚科での頭皮チェックの重要性

頭皮のトラブルが続く場合や、自分で原因が特定できない場合は、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。皮膚科では、マイクロスコープなどを使って頭皮の状態を詳細に観察し、適切な診断を行います。

栄養不足が疑われる場合には、血液検査を行い、具体的な欠乏栄養素を特定することもあります。専門医のアドバイスに基づいた治療やケアを行うことが、頭皮環境の改善と脱毛予防には大切です。

自宅でできる栄養欠乏症脱毛のセルフチェック法

専門機関を受診する前に、自宅でもある程度、栄養欠乏症脱毛の可能性をチェックすることができます。日々の生活習慣や体のサインに注意を向けてみましょう。

食事記録による栄養バランスチェック

まず、数日間から1週間程度の食事内容を記録してみましょう。何をどれだけ食べたかを書き出すことで、栄養バランスの偏りが見えてくることがあります。特に、タンパク質、鉄分、亜鉛、ビタミン類が十分に摂取できているかを確認します。

加工食品や外食が多い場合は、塩分や脂質の過剰摂取、ビタミン・ミネラルの不足に陥りやすい傾向があります。

食事チェックのポイント

- 1日にタンパク質源(肉、魚、卵、大豆製品)をしっかり摂っているか

- 野菜や果物からビタミン、ミネラルを十分に摂取できているか

- 極端な食事制限や偏食をしていないか

抜け毛の本数チェックと注意点

1日に抜ける髪の毛は、健康な人でも50本から100本程度と言われています。シャンプー時や朝起きた時の枕元の抜け毛の本数を数日間チェックし、明らかに100本を超える日が続くようであれば注意が必要です。

ただし、季節の変わり目やホルモンバランスの変化によって一時的に抜け毛が増えることもあるため、数日の結果だけで判断せず、長期的な傾向を見ることが大切です。

抜け毛チェック時の注意点

| チェック項目 | 目安 | 注意すべきサイン |

|---|---|---|

| 1日の抜け毛本数 | 50~100本 | 常に100本以上、急激な増加 |

| 抜けた毛の太さ | 太くしっかりしている | 細く短い毛が多い |

| 毛根の状態 | 丸く膨らんでいる | 毛根がない、細い |

爪や肌の状態の観察

前述したように、爪や肌の状態も栄養状態を反映します。爪が割れやすい、二枚爪になる、肌が乾燥しやすい、口内炎ができやすいなどの症状がないか確認しましょう。

これらのサインは、特定のビタミンやミネラルの不足を示している可能性があります。

他の脱毛症と栄養欠乏症脱毛の症状の違い

女性の脱毛症には様々な種類があり、それぞれ原因や症状の現れ方が異なります。栄養不足による脱毛症と他の代表的な脱毛症との違いを知っておくことは、適切な対策を講じる上で役立ちます。

円形脱毛症との違い

円形脱毛症は、自己免疫疾患の一つと考えられており、突然、円形または楕円形に髪が抜け落ちるのが特徴です。栄養欠乏症脱毛が頭部全体にびまん性に起こることが多いのに対し、円形脱毛症は局所的に境界明瞭な脱毛斑が生じます。

原因が異なるため、治療法も異なります。ストレスが誘因となることもありますが、直接的な栄養不足が原因ではありません。

FAGA(女性男性型脱毛症)との見分け方

FAGAは、女性ホルモンの影響や遺伝的要因が関与し、主に頭頂部や前頭部の髪が薄くなるのが特徴です。進行パターンが栄養欠乏によるびまん性脱毛と似ていることもありますが、FAGAの場合、特定のホルモンの影響が強いと考えられています。

正確な診断には皮膚科専門医による診察が必要です。本記事ではFAGAの詳細な原因や治療については触れませんが、栄養欠乏との鑑別は重要です。

ストレス性脱毛症との比較

強いストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こすことで、髪の成長に悪影響を与え、抜け毛を増加させることがあります。症状としては、びまん性の脱毛や円形脱毛症として現れることがあります。

栄養欠乏症脱毛と症状が似ている場合もありますが、ストレス性脱毛症の場合は、ストレスの原因を取り除くことや、リフレッシュすることが改善につながります。

ただし、ストレスによって食生活が乱れ、結果的に栄養不足を招いているケースも考えられます。

主な脱毛症の症状比較

| 脱毛症の種類 | 主な症状 | 主な原因(一例) |

|---|---|---|

| 栄養不足による脱毛症 | びまん性脱毛、髪質の悪化 | 鉄分・亜鉛・タンパク質・ビタミン等の不足 |

| 円形脱毛症 | 円形・楕円形の脱毛斑 | 自己免疫疾患、ストレス |

| FAGA(女性男性型脱毛症) | 頭頂部・前頭部の薄毛 | ホルモンバランス、遺伝 |

よくある質問

- 栄養不足による脱毛症と診断されたら、どのような治療を行いますか

-

皮膚科では、まず血液検査などで不足している栄養素を特定します。その結果に基づき、食事指導や栄養補助食品(サプリメント)の処方を行います。

例えば、鉄欠乏性貧血が原因であれば鉄剤を処方し、亜鉛不足であれば亜鉛製剤を処方することがあります。また、頭皮環境を整えるための外用薬や、発毛を促す治療薬(ミノキシジル外用薬など)を併用することもあります。

治療期間は、栄養状態の改善度合いや脱毛の程度によって異なります。

- サプリメントで栄養を補給すれば髪は生えますか

-

不足している栄養素をサプリメントで補給することは、髪の成長環境を整える上で有効な場合があります。しかし、サプリメントだけに頼るのではなく、基本はバランスの取れた食事です。

また、自己判断で過剰に摂取すると、かえって健康を害することもあります。どの栄養素が不足しているのかを医師に診断してもらい、適切な種類と量のサプリメントを指示に従って使用することが重要です。

髪が生えるまでには時間がかかるため、根気強く治療を続ける必要があります。

- 食事以外で気をつけることはありますか

-

栄養バランスの取れた食事に加えて、質の高い睡眠、適度な運動、ストレス管理も髪の健康には大切です。睡眠不足は成長ホルモンの分泌を妨げ、髪の成長を遅らせる可能性があります。適度な運動は血行を促進し、頭皮への栄養供給を助けます。

また、過度なストレスは自律神経を乱し、頭皮環境を悪化させる原因となるため、自分なりのリフレッシュ方法を見つけることも重要です。禁煙も、血行改善の観点から推奨されます。

- どのくらいの期間で改善が見られますか

-

栄養状態の改善や脱毛症状の回復には、個人差がありますが、一般的に数ヶ月単位の時間が必要です。髪の毛には成長サイクル(ヘアサイクル)があり、新しい髪が成長し、目に見える効果として実感できるようになるまでには時間がかかります。

通常、治療を開始してから3ヶ月から6ヶ月程度で効果を感じ始める方が多いですが、焦らずに皮膚科医の指示に従い、治療や生活習慣の改善を継続することが大切です。

「栄養不足による脱毛症の原因と検査法」では、髪の健康を脅かす栄養バランスの崩れとその背景にある女性特有の要因を徹底解説します。

日々の食生活から気づかないうちに進行する栄養欠乏が、どのように髪に影響するのか。血液検査や毛髪ミネラル分析など、専門的な検査方法とその意義についてもわかりやすく説明いたします。

参考文献

GUO, Emily L.; KATTA, Rajani. Diet and hair loss: effects of nutrient deficiency and supplement use. Dermatology practical & conceptual, 2017, 7.1: 1.

LIN, Chia-Shuen, et al. Diagnosis and treatment of female alopecia: Focusing on the iron deficiency-related alopecia. Tzu Chi Medical Journal, 2023, 35.4: 322-328.

RUSHTON, D. Hugh. Nutritional factors and hair loss. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 396-404.

TROST, Leonid Benjamin; BERGFELD, Wilma Fowler; CALOGERAS, Ellen. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. Journal of the American Academy of Dermatology, 2006, 54.5: 824-844.

GOKCE, Nuriye, et al. An overview of the genetic aspects of hair loss and its connection with nutrition. Journal of preventive medicine and hygiene, 2022, 63.2 Suppl 3: E228.

TRÜEB, Ralph M.; TRÜEB, Ralph M. Nutritional disorders of the hair and their management. Nutrition for Healthy Hair: Guide to Understanding and Proper Practice, 2020, 111-223.

FINNER, Andreas M. Nutrition and hair: deficiencies and supplements. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 167-172.

ALMOHANNA, Hind M., et al. The role of vitamins and minerals in hair loss: a review. Dermatology and therapy, 2019, 9.1: 51-70.

GOLUCH-KONIUSZY, Zuzanna Sabina. Nutrition of women with hair loss problem during the period of menopause. Menopause Review/Przegląd Menopauzalny, 2016, 15.1: 56-61.

O’CONNOR, Kelly; GOLDBERG, Lynne J. Nutrition and hair. Clinics in Dermatology, 2021, 39.5: 809-818.

栄養不足による脱毛症の関連記事