女性の薄毛の悩みは、見た目だけでなく心の健康にも影響を与えることがあります。特にホルモンバランスの変動が深く関わる「内分泌性脱毛症」は、その原因を正しく理解し、適切な検査を受けることが改善への第一歩です。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、エストロゲンの減少、甲状腺機能の問題、ストレスによるホルモンかく乱など、内分泌性脱毛症を引き起こす様々な要因を詳しく掘り下げます。

さらに、病院で行われる問診から血液検査、専門的な頭皮診断に至るまでの検査方法についても分かりやすく解説し、皆様が安心して検査に臨めるようサポートします。

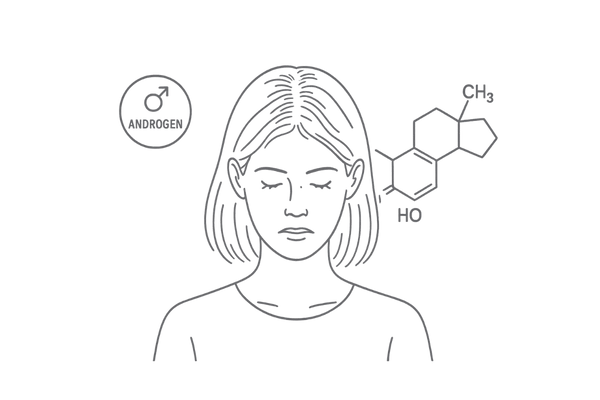

ホルモンバランス崩壊―エストロゲン低下とアンドロゲン優位

女性の髪の健康は、体内のホルモンバランスと密接に関連しています。特に女性ホルモンであるエストロゲンと、男性ホルモンであるアンドロゲンの均衡が崩れると、薄毛や抜け毛(びまん性脱毛症やFAGAなど)を引き起こすことがあります。

まずはこれらのホルモンが毛髪にどのように作用し、バランスが崩れる原因について解説します。

女性ホルモン エストロゲンの役割と毛髪への影響

エストロゲンは、女性らしい身体つきを形成するだけでなく、髪の成長を促進し、毛髪のハリやコシを保つ重要な働きを担います。毛髪の成長期を維持し、退行期への移行を遅らせることで、豊かで健康な髪を育むのです。

エストロゲンと毛周期

毛髪には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、これを毛周期と呼びます。

エストロゲンは、この成長期を長く保つ働きがあります。しかし、何らかの原因でエストロゲンの分泌量が減少すると、成長期が短縮し、相対的に休止期に留まる毛髪が増えるため、全体のボリュームダウンや薄毛として現れます。

特に頭頂部や分け目の薄毛が目立つFAGA(女性男性型脱毛症)の背景にも、このエストロゲンの減少が関与していると考えられています。

エストロゲン低下の主な原因

エストロゲンの分泌量は、年齢と共に自然に減少します。特に更年期を迎えると急激に低下し、これが更年期における薄毛の一因となります。

また、過度なダイエットによる栄養不足、睡眠不足、精神的なストレスなどもホルモンバランスを乱し、エストロゲンの分泌を不安定にする原因となります。

これらの生活習慣の乱れは、自律神経の不調を通じてホルモン分泌をコントロールする脳の視床下部や下垂体に影響を与えるため注意が必要です。

エストロゲンとアンドロゲンの主な作用

| ホルモン | 主な作用(毛髪関連) | バランスが崩れた場合の影響 |

|---|---|---|

| エストロゲン(女性ホルモン) | 毛髪の成長期を維持、ハリ・コシを保つ | 低下すると成長期短縮、薄毛、FAGAのリスク増 |

| アンドロゲン(男性ホルモン) | 毛母細胞の働きを抑制する可能性(DHT) | 相対的優位になると毛髪の軟毛化、FAGAのリスク増 |

| プロゲステロン(女性ホルモン) | エストロゲンの働きを補助、頭皮環境を整える | 低下するとホルモンバランスの乱れを助長 |

男性ホルモン アンドロゲンの影響とFAGA

女性の体内にも、副腎や卵巣で少量のアンドロゲン(男性ホルモン)が作られています。

アンドロゲンは通常、女性ホルモンとのバランスが保たれていれば問題ありませんが、このバランスが崩れてアンドロゲンが相対的に優位になると、毛髪に影響が出ることがあります。

アンドロゲンと毛乳頭細胞

アンドロゲンの一種であるテストステロンは、毛乳頭細胞に存在する5αリダクターゼという酵素によって、より強力なジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。

このDHTが毛乳頭細胞のアンドロゲン受容体に結合すると、毛母細胞の増殖を抑制し、毛髪の成長期を短縮させると考えられています。その結果、毛髪が十分に成長する前に抜け落ちたり、細く短い毛(軟毛)に変わってしまったりします。

これがFAGA(Female Androgenetic Alopecia:女性男性型脱毛症)の主な原因の一つです。

FAGA(女性男性型脱毛症)の特徴

FAGAは、男性のAGA(男性型脱毛症)とは異なり、生え際が後退するよりも頭頂部や分け目の部分の毛髪が薄くなる「びまん性脱毛症」の様相を呈することが多いのが特徴です。

進行すると地肌が透けて見えるようになります。FAGAの診断や治療については、専門の病院での相談が重要です。

ホルモンバランスの乱れが引き起こすびまん性脱毛症

びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく頭部全体の毛髪が均等に薄くなる状態を指します。ホルモンバランスの乱れは、このびまん性脱毛症の主要な原因の一つです。

エストロゲンの低下やアンドロゲンの相対的優位だけでなく、甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンなど、他のホルモンの異常も影響します。

これらのホルモンは互いに影響し合っているため、一つの乱れが他のホルモンにも波及し、結果として毛髪の健康を損なうことがあります。生活習慣の改善やストレス対策も、ホルモンバランスを整える上で大切な要素です。

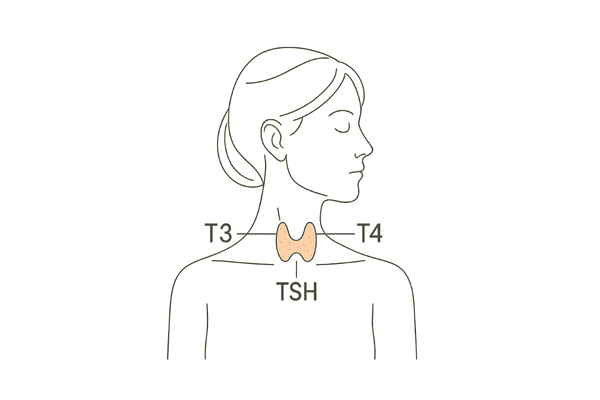

甲状腺機能異常が招く薄毛リスク―低下症・亢進症の両面

甲状腺は、のどぼとけの下にある蝶のような形をした小さな臓器ですが、全身の代謝をコントロールする甲状腺ホルモンを分泌する非常に重要な役割を担っています。

この甲状腺ホルモンの分泌に異常が生じる甲状腺疾患は、女性に多く見られ、薄毛や脱毛の原因となることがあります。甲状腺機能低下症と甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)のどちらの場合でも、毛髪に影響が現れる可能性があります。

甲状腺ホルモンの役割と毛髪への影響

甲状腺ホルモンは、細胞の新陳代謝を活発にし、体の成長やエネルギー産生を促進します。毛母細胞も例外ではなく、甲状腺ホルモンによって細胞分裂が促され、健康な毛髪が育ちます。

そのため、甲状腺ホルモンの量が適切でないと、毛周期が乱れ、脱毛や毛質の変化(パサつき、切れ毛など)が起こりやすくなります。

甲状腺ホルモンの種類と主な働き

| 甲状腺ホルモン | 主な働き | 毛髪への影響(異常時) |

|---|---|---|

| チロキシン (T4) | 全身の細胞代謝を促進 | 不足・過剰ともに毛周期の乱れ、脱毛 |

| トリヨードサイロニン (T3) | T4より強力に細胞代謝を促進 | 不足・過剰ともに毛周期の乱れ、脱毛 |

| 甲状腺刺激ホルモン (TSH) | 脳下垂体から分泌され甲状腺ホルモンの分泌を調節 | 甲状腺機能の指標となる |

甲状腺機能低下症と脱毛

甲状腺機能低下症は、甲状腺ホルモンの分泌が不足する状態です。代表的な疾患に橋本病があります。代謝が全体的に低下するため、毛母細胞の活動も鈍くなり、毛髪の成長が遅れたり、休止期に入る毛髪が増えたりします。

その結果、びまん性の脱毛(全体の毛が薄くなる)や、眉毛の外側3分の1が薄くなるなどの特徴的な症状が現れることがあります。また、髪が乾燥し、もろく、抜けやすくなることもあります。

甲状腺機能低下症の主な症状

- 脱毛、毛髪の乾燥、もろさ

- 全身の倦怠感、無気力

- むくみ(特に顔や手足)

- 寒がり、低体温

- 体重増加

- 便秘

- 記憶力・集中力の低下

これらの症状が見られる場合は、早めに病院を受診し、血液検査による甲状腺ホルモン値の確認が必要です。適切な治療(甲状腺ホルモン補充療法など)により、甲状腺機能が正常化すれば、脱毛症状も改善する可能性があります。

甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)と脱毛

甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される状態です。代表的な疾患にバセドウ病があります。代謝が異常に活発になるため、体は常にエネルギーを消耗している状態になります。

これも毛髪にとっては負担となり、毛周期が短縮し、成長しきる前に毛が抜け落ちてしまうことがあります。結果として、びまん性の脱毛や毛質の軟化が見られることがあります。

また、自己免疫が関与するバセドウ病では、円形脱毛症を併発することもあります。

甲状腺機能亢進症の主な症状

動悸、息切れ、手の震え、多汗、体重減少、眼球突出(バセドウ病の場合)、イライラ感、不眠などが挙げられます。これらの症状と共に脱毛が見られる場合は、甲状腺機能亢進症の可能性を考え、専門医の診察を受けることが大切です。

治療(抗甲状腺薬、アイソトープ治療、手術など)により甲状腺機能が安定すれば、脱毛も改善に向かうことが期待できます。

甲状腺疾患による脱毛は、原因疾患の治療が基本です。自己判断せず、内科や内分泌科、あるいは皮膚科の医師に相談し、適切な検査と治療を受けることが重要です。

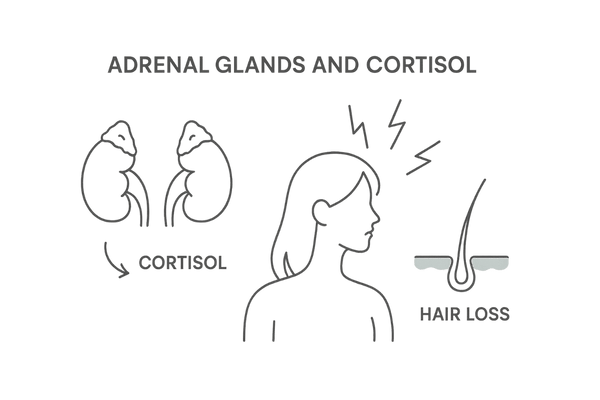

副腎由来ストレスホルモン過剰―コルチゾールと毛周期短縮

現代社会において、ストレスは避けて通れない問題の一つです。過度な精神的・身体的ストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、全身に様々な影響を及ぼします。

特に、副腎から分泌される「ストレスホルモン」であるコルチゾールの過剰な分泌は、毛髪の成長サイクルである毛周期を短縮させ、薄毛や抜け毛の原因となることが知られています。

ストレスとコルチゾールの関係

ストレスを感じると、体はそれに対抗するために副腎皮質からコルチゾールを分泌します。

コルチゾールは、血糖値の上昇、免疫機能の抑制、炎症の抑制など、生体にとって重要な役割を果たしますが、慢性的なストレスによりコルチゾールが高い状態が続くと、様々な不調が現れます。その一つが毛髪への影響です。

コルチゾールの過剰分泌が毛髪に与える影響

コルチゾールが過剰になると、毛母細胞の活動を抑制し、毛髪の成長期を短縮させ、休止期へと早期に移行させてしまうと考えられています。

これにより成長途中の毛髪が抜け落ちやすくなり、全体の毛量が減少する「休止期脱毛」を引き起こすことがあります。

また、コルチゾールは血管を収縮させる作用もあるため、頭皮の血行不良を招き、毛根への栄養供給が滞ることも、薄毛を助長する要因となります。

コルチゾールの影響と対策のポイント

| 項目 | コルチゾール過剰時の影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 毛周期 | 成長期の短縮、休止期への早期移行 | ストレス管理、十分な睡眠 |

| 頭皮血行 | 血管収縮による血行不良 | 適度な運動、頭皮マッサージ |

| 栄養供給 | 毛根への栄養不足 | バランスの取れた食事 |

ストレスによるホルモンバランスの全体的な乱れ

コルチゾールの過剰分泌だけでなく、慢性的なストレスは、女性ホルモンの分泌をコントロールする脳の視床下部や下垂体の働きにも影響を与えます。

これにより、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンのバランスが崩れ、FAGA(女性男性型脱毛症)やびまん性脱毛症のリスクを高める可能性があります。

ストレスは、間接的に他のホルモン系統にも悪影響を及ぼし、複合的な原因で薄毛を進行させることがあるのです。

ストレス性脱毛の対策と病院でのアプローチ

ストレスによる薄毛や抜け毛を感じたら、まずはストレスの原因を特定し、可能な範囲でそれを取り除く努力が大切です。

十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動、リラクゼーション法の実践など、生活習慣の見直しが基本となります。

ストレス軽減のためのセルフケア

- 質の高い睡眠を確保する(7-8時間目安)

- 趣味やリラックスできる時間を持つ

- 適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)を取り入れる

- 瞑想や深呼吸を試す

しかし、セルフケアだけでは改善が難しい場合や、脱毛が進行する場合は、専門の病院(皮膚科や心療内科など)を受診することを検討しましょう。

医師は、問診や検査を通じて脱毛の原因を特定し、必要に応じて薬物療法(ミノキシジル外用薬など)や精神的なサポート、生活指導などを行います。

ストレスと上手く付き合い、心身の健康を保つことが、健やかな髪を育むための重要な対策となります。

症候群性トリガー―PCOS・更年期・産後ホルモン変動の影響

特定のライフステージや疾患は、女性のホルモンバランスに大きな変動をもたらし、それが引き金となって薄毛や脱毛(FAGAやびまん性脱毛症など)を発症することがあります。

ここでは、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、更年期、そして産後のホルモン変動が、どのように毛髪に影響を与えるのかを解説します。

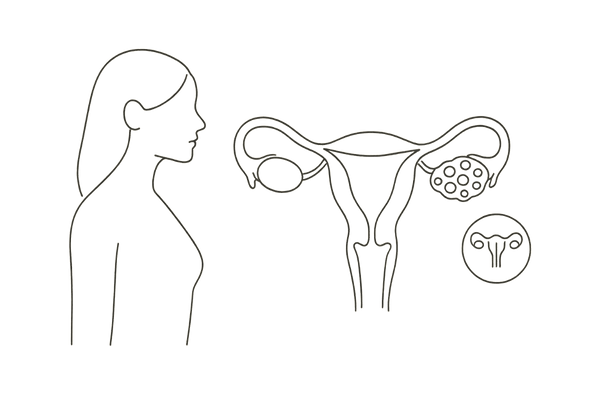

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)と高アンドロゲン血症

多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、生殖年齢の女性に見られる内分泌疾患で、卵巣内で多数の小さな卵胞がネックレス状に連なり、排卵が起こりにくくなる状態です。

月経不順や無月経、不妊の原因となるほか、男性ホルモン(アンドロゲン)の血中濃度が高くなる「高アンドロゲン血症」を伴うことが多いのが特徴です。

PCOSにおけるアンドロゲンの過剰と脱毛

PCOSの女性では、卵巣や副腎でのアンドロゲン産生が亢進し、血中のテストステロン値などが上昇します。

この過剰なアンドロゲンが毛乳頭細胞に作用し、毛髪の成長を妨げ、FAGA(女性男性型脱毛症)に似た頭頂部や前頭部の薄毛を引き起こすことがあります。

その他、ニキビや多毛(体毛の増加)といった男性化徴候が現れることもあります。

PCOSによる薄毛の治療は、婦人科や内分泌科と連携し、ホルモンバランスを整える治療(低用量ピルなど)や、皮膚科での薄毛治療を並行して行うことが一般的です。

PCOSの主な症状とホルモン異常

| 症状・所見 | 関連するホルモン異常 | 毛髪への影響 |

|---|---|---|

| 月経不順・無月経 | LH高値、FSH正常~低値、排卵障害 | 間接的にホルモンバランスを乱す |

| 高アンドロゲン血症 | テストステロン高値、DHEA-S高値など | FAGA様脱毛、ニキビ、多毛 |

| 多嚢胞性卵巣(超音波所見) | 卵巣形態の異常 | 直接的ではないがPCOS診断基準の一つ |

更年期におけるエストロゲン急減と薄毛

更年期(一般的に45歳~55歳頃)は、卵巣機能が低下し、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少する時期です。

エストロゲンは毛髪の成長を促し、ハリやツヤを保つ働きがあるため、その急減は毛髪に大きな影響を与えます。

更年期脱毛の特徴と対策

更年期に起こる薄毛は、頭部全体のボリュームが失われるびまん性脱毛症や、頭頂部が薄くなるFAGAのパターンを示すことがあります。髪が細くなったり、乾燥しやすくなったり、うねりが出やすくなったりといった毛質の変化も伴うことが多いです。

対策としては、ホルモン補充療法(HRT)が有効な場合がありますが、リスクもあるため医師との十分な相談が必要です。

また、大豆イソフラボンなど植物性エストロゲンを含む食品の摂取、頭皮ケア、ストレス管理、バランスの取れた食事、適度な運動といった生活習慣の見直しも、症状の緩和に役立ちます。

更年期に見られるホルモン変動のポイント

- エストロゲン分泌量の急激な低下

- プロゲステロン分泌量の低下

- 相対的なアンドロゲン優位

- 自律神経の乱れによる血行不良

産後のホルモン変動と一時的な脱毛(分娩後脱毛症)

妊娠中は、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモンの分泌量が非常に高いレベルで維持されます。

これにより、通常なら退行期・休止期に入るはずの毛髪も成長期に留まりやすくなり、一時的に毛量が増えたように感じることがあります。

しかし、出産を終えるとこれらのホルモン値は急激に妊娠前の状態に戻ります。

産後脱毛の時期と回復

この急激なホルモン変動により、成長期に留まっていた多くの毛髪が一斉に休止期に入り、産後2~3ヶ月頃から抜け毛が目立ち始めます。これを「分娩後脱毛症」と呼びます。

特に前頭部や側頭部で脱毛が目立つことが多いですが、これは一時的な現象であり、通常は産後半年から1年程度で自然に回復します。

ただし、育児による睡眠不足やストレス、栄養不足などが重なると回復が遅れたり、薄毛が長引いたりすることもあるため、できる限り休息を取り、バランスの取れた食事を心がけることが大切です。

過度に心配せず、回復を待つことが基本ですが、あまりにも抜け毛が多い場合や回復が見られない場合は、病院で相談することも考えましょう。

生活環境による内分泌撹乱―睡眠・栄養・環境化学物質

私たちの体内のホルモンバランスは非常にデリケートで、日々の生活習慣や周囲の環境によっても影響を受けます。

特に、睡眠の質、栄養状態、そして知らず知らずのうちに摂取している可能性のある環境化学物質は、内分泌系をかく乱し、結果として薄毛や脱毛(FAGAやびまん性脱毛症など)の一因となることがあります。

健やかな髪を育むためには、これらの生活環境要因にも目を向けることが重要です。

睡眠不足と成長ホルモン・メラトニンの関係

睡眠は、単に体を休ませるだけでなく、ホルモン分泌の調整や細胞の修復・再生に不可欠な時間です。特に、毛髪の成長に重要な役割を果たす成長ホルモンやメラトニンは、質の高い睡眠中に多く分泌されます。

睡眠の質がホルモンバランスに与える影響

慢性的な睡眠不足や不規則な睡眠パターンは、これらのホルモンの分泌を妨げます。成長ホルモンは毛母細胞の分裂を促進し、毛髪の成長をサポートしますが、分泌が不足すると毛髪の成長が滞り、細く弱い毛が増える可能性があります。

また、強力な抗酸化作用を持つメラトニンは、頭皮の細胞を活性酸素のダメージから守り、健康な頭皮環境を維持するのに役立ちます。睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌も促し、これもまた毛髪にはマイナスに作用します。

質の高い睡眠を確保することは、ホルモンバランスを整え、薄毛を予防・改善するための基本的な対策です。

睡眠不足が影響するホルモンと毛髪への影響

| ホルモン | 睡眠との関連 | 毛髪への影響(不足時) |

|---|---|---|

| 成長ホルモン | 主に深い睡眠中に分泌 | 毛母細胞の活動低下、成長不良 |

| メラトニン | 暗くなると分泌、睡眠を誘発 | 頭皮の抗酸化力低下、老化促進 |

| コルチゾール | 睡眠不足で分泌増加 | 毛周期の短縮、血行不良 |

栄養バランスの偏りと毛髪への影響

毛髪は主にケラチンというタンパク質で構成されており、その生成には様々な栄養素が必要です。特定の栄養素の不足や過剰、あるいは全体的な栄養バランスの偏りは、健康な毛髪の育成を妨げ、薄毛や抜け毛の原因となります。

毛髪に必要な栄養素とその役割

タンパク質はもちろんのこと、亜鉛、鉄、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEなどは、毛母細胞の活性化、頭皮の血行促進、抗酸化作用など、毛髪の健康維持に重要な役割を果たします。

例えば、亜鉛はタンパク質の合成に不可欠で、不足すると毛髪の成長が阻害されます。鉄分不足による貧血も、頭皮への酸素供給を低下させ、薄毛を引き起こすことがあります。

過度なダイエットや偏った食生活は、これらの栄養素の不足を招きやすいため注意が必要です。

バランスの取れた食事を心がけ、特に髪の材料となる良質なタンパク質や、それをサポートするビタミン・ミネラルを積極的に摂取することが、内側からのヘアケアとして大切です。

生活習慣で注意すべき点(食事、運動)

- タンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)を十分に摂取する

- ビタミン・ミネラル(特に亜鉛、鉄、ビタミンB群、C、E)を意識して摂る

- インスタント食品や加工食品の過剰摂取を避ける

- 適度な運動で血行を促進し、ストレスを解消する

環境化学物質(内分泌かく乱物質)の潜在的リスク

私たちの身の回りには、プラスチック製品、農薬、化粧品、食品添加物などに含まれる特定の化学物質が存在し、これらの中には体内のホルモン作用を模倣したり阻害したりする「内分泌かく乱物質(環境ホルモン)」が含まれている可能性があります。

これらの物質に長期間、あるいは高濃度で曝露されると、ホルモンバランスが崩れ、生殖機能や免疫機能、そして毛髪の健康にも影響を及ぼす可能性が指摘されています。

内分泌かく乱物質と脱毛の関連性

内分泌かく乱物質が具体的にどの程度、女性の薄毛に直接的な影響を与えているかについては、まだ研究途上の部分も多いですが、エストロゲン様作用を持つ物質や抗アンドロゲン作用を持つ物質などが毛周期や毛包の機能に影響を与える可能性は否定できません。

日常生活において、これらの化学物質への曝露を完全に避けることは難しいですが、できる範囲で有機栽培の食品を選んだり、香料や保存料の少ない製品を選んだり、プラスチック容器の使用を控えたりするなど、意識的な選択をすることが長期的な健康維持と薄毛対策に繋がるかもしれません。

不安な場合は、専門の病院で相談し、情報収集することも一つの方法です。

ホルモン関連薬剤の落とし穴―避妊薬・ステロイド等による脱毛

病気の治療や体調管理のために使用される薬剤の中には、その副作用としてホルモンバランスに影響を与え、結果的に薄毛や脱毛を引き起こすものがあります。

特に、ホルモンに直接作用する経口避妊薬(ピル)やステロイド剤などは、使用中や中止後に毛髪の変化を感じることがあります。薬剤による脱毛は「薬剤性脱毛症」と呼ばれ、原因薬剤の特定と適切な対応が重要です。

経口避妊薬(ピル)の種類とホルモン変動

経口避妊薬(ピル)は、主にエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲスチン(黄体ホルモン)という2種類の女性ホルモンを主成分とする薬剤です。

排卵抑制や子宮内膜の調整により避妊効果を発揮するほか、月経困難症や子宮内膜症の治療、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)におけるホルモンバランス調整などにも用いられます。

ピル服用中および中止後の脱毛リスク

ピルの種類によって含まれるホルモンの種類や量が異なり、アンドロゲン作用の強弱も異なります。

一部のプロゲスチンには弱いアンドロゲン作用があり、これがFAGA(女性男性型脱毛症)の素因を持つ女性において薄毛を誘発または悪化させる可能性があります。

逆に、抗アンドロゲン作用を持つピルは、ニキビや多毛症、一部の薄毛治療に用いられることもあります。 ピル服用を中止すると、体内のホルモン環境が大きく変動します。

特に、ピルによって維持されていたエストロゲンレベルが低下するため、一時的に休止期脱毛(分娩後脱毛症に似た抜け毛)が起こることがあります。

これは通常、数ヶ月で自然に改善しますが、長引く場合や不安な場合は医師に相談しましょう。

脱毛リスクのある薬剤の例(ホルモン関連以外も含む)

| 薬剤の種類(例) | 主な用途 | 脱毛の可能性 |

|---|---|---|

| 一部の経口避妊薬 | 避妊、月経困難症治療 | アンドロゲン作用によるもの、中止後のホルモン変動 |

| ステロイド剤(全身投与) | 炎症性疾患、自己免疫疾患 | 長期・大量使用でホルモンバランスへの影響、休止期脱毛 |

| 抗がん剤 | がん治療 | 細胞増殖抑制による成長期脱毛(高頻度) |

| 一部の抗うつ薬、抗てんかん薬 | 精神疾患、てんかん | 薬剤により休止期脱毛の報告あり |

| インターフェロン製剤 | ウイルス性肝炎、一部のがん | 休止期脱毛、自己免疫的機序の可能性 |

注意:上記はあくまで一例であり、全ての薬剤で脱毛が起こるわけではありません。また、副作用の現れ方には個人差があります。

ステロイド剤とホルモンバランスへの影響

ステロイド剤(副腎皮質ホルモン剤)は、強力な抗炎症作用や免疫抑制作用を持ち、様々な疾患の治療に用いられます。

しかし、長期間または大量に使用すると、体内のホルモンバランスに影響を与え、副作用として脱毛を含む様々な症状が現れることがあります。

長期使用による潜在的な副作用

全身投与のステロイド剤を長期使用すると、副腎の機能が抑制されたり、体内のコルチゾールバランスが崩れたりすることがあります。これが間接的に毛周期に影響し、休止期脱毛を引き起こす可能性があります。

また、皮膚が薄くなる、感染しやすくなるといった皮膚への副作用が頭皮に起これば、毛髪の生育環境が悪化することも考えられます。ステロイド外用薬を頭皮に長期間使用する場合も、局所的な副作用に注意が必要です。

ステロイド治療中に脱毛の兆候が見られた場合は、自己判断で中止せず、必ず処方医に相談してください。医師は、治療効果と副作用のバランスを考慮し、薬剤の調整や他の治療法を検討します。

その他の薬剤と脱毛の可能性

ホルモン関連薬剤以外にも、抗がん剤(細胞増殖を抑えるため、毛母細胞も影響を受けやすい)、一部の抗うつ薬、抗てんかん薬、高血圧治療薬、抗凝固薬、インターフェロン製剤などが、薬剤性脱毛症の原因となることが報告されています。

これらの薬剤による脱毛の多くは休止期脱毛であり、薬剤の使用を中止または変更することで改善する可能性があります。

新しい薬を飲み始めてから抜け毛が増えた、あるいは薬の変更後に毛髪の変化を感じた場合は、薬剤性脱毛症の可能性を考え、速やかに医師や薬剤師に相談することが重要です。

原因薬剤を特定し、可能であれば代替薬への変更や減量を検討します。自己判断での服薬中止は、原疾患の悪化を招く危険性があるため絶対に避けましょう。

受診前に押さえる検査プロセス―問診から血液採取まで

薄毛や抜け毛の悩みで病院を受診する際、どのような検査が行われるのか不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。内分泌性の脱毛が疑われる場合、原因を特定するためにいくつかの検査を行います。

ここでは、一般的な問診から血液検査に至るまでの流れを説明します。事前に流れを知っておくことで、安心して受診できるはずです。

初診時の問診の重要性

医師が脱毛の原因を探る上で、問診は非常に重要な情報源となります。患者さんからの詳細な情報が、診断の手がかりとなるのです。

医師は、脱毛の始まった時期、進行の仕方、脱毛以外の症状、既往歴、家族歴、生活習慣、服用中の薬剤などについて詳しく質問します。

問診で医師に伝えるべき主な情報

- いつから、どのように薄毛が気になり始めたか(例:半年前から分け目が目立つようになった)

- 抜け毛の量や質に変化はあるか(例:シャンプー時の抜け毛が増えた、細い毛が増えた)

- 頭皮にかゆみ、フケ、湿疹などの症状はあるか

- 月経周期、妊娠・出産歴、更年期の症状など(女性の場合)

- 現在治療中の病気や、過去にかかったことのある主な病気

- 家族(特に両親や兄弟姉妹)に薄毛の人はいるか

- 日常的なストレスの状況、睡眠時間、食生活の偏りなど

- 服用している薬、サプリメント、育毛剤など

これらの情報を正確に伝えることで、医師は考えられる原因を絞り込み、必要な検査を効率的に進めることができます。事前にメモなどにまとめておくと、伝え忘れを防げます。

視診・触診による頭皮と毛髪の状態確認

問診に続き、医師は実際に頭皮や毛髪の状態を視診(目で見て観察)し、必要に応じて触診(手で触れて確認)します。

脱毛の範囲やパターン(びまん性か、特定の部位かなど)、毛髪の太さや密度、頭皮の色や炎症の有無、フケの状態などを詳細に観察します。

これにより、FAGA(女性男性型脱毛症)、円形脱毛症、脂漏性皮膚炎に伴う脱毛など、特徴的な所見からある程度の診断推測が可能です。

血液検査の目的と準備

内分泌性の脱毛が疑われる場合や、全身疾患の関与が考えられる場合には、血液検査が行われます。

血液検査は、体内のホルモンバランス、栄養状態、炎症の有無、特定の臓器の機能などを客観的な数値で評価するために非常に有用です。

血液検査で調べる主な項目

脱毛の原因として特に重要視されるのは、女性ホルモン(エストラジオールE2など)、男性ホルモン(テストステロンなど)、甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)、副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど)です。

また、貧血の有無(ヘモグロビン、フェリチン)、亜鉛や鉄などのミネラルバランス、肝機能、腎機能、血糖値なども、全身状態の把握や他の脱毛原因のスクリーニングのために調べることがあります。

検査前の注意点

ホルモン値は食事や時間帯によって変動するものがあるため、検査項目によっては早朝空腹時の採血を指示されることがあります。

また、服用中の薬剤(特にホルモン剤やサプリメント)は検査結果に影響を与える可能性があるため、事前に医師に必ず申告してください。

採血自体は数分で終わり、痛みも一般的な注射程度です。結果が出るまでには数日から1週間程度かかることが多いです。

血液ホルモンパネルで読み解く数値―E2・テストステロン・TSHほか

血液検査で測定されたホルモン値は、内分泌性脱毛症の原因を探る上で重要な手がかりとなります。しかし、検査結果の数値だけを見ても、それが何を意味するのか一般の方には分かりにくいものです。

ここでは、代表的なホルモン検査項目であるエストラジオール(E2)、テストステロン、甲状腺刺激ホルモン(TSH)などが、それぞれ何を示し、どのような状態だと薄毛(FAGAやびまん性脱毛症など)に関連する可能性があるのかを解説します。

女性ホルモン(E2、LH、FSH)の評価

女性ホルモンは、月経周期や妊娠・出産、そして毛髪の健康に深く関わっています。これらのホルモンバランスの乱れは、薄毛の直接的・間接的な原因となります。

エストラジオール(E2)

エストラジオール(E2)は、エストロゲンの中で最も活性の高いホルモンです。卵巣から主に分泌され、毛髪の成長期を維持する働きがあります。

E2の値が低い場合、特に更年期や過度なダイエット、卵巣機能低下などで見られ、薄毛やFAGAのリスクが高まります。月経周期によって数値が変動するため、測定時期も考慮して評価します。

黄体形成ホルモン(LH)と卵胞刺激ホルモン(FSH)

LHとFSHは、脳下垂体から分泌され、卵巣に作用して女性ホルモンの分泌や排卵をコントロールします。

これらのホルモンのバランス異常は、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などで見られ、間接的にアンドロゲン過剰を引き起こし、薄毛の原因となることがあります。LH/FSH比も診断の参考になります。

主な血液検査項目と基準値の目安(女性)

| 検査項目 | 主な役割・関連疾患 | 基準値の目安(施設により異なる) |

|---|---|---|

| エストラジオール (E2) | 女性ホルモン、毛髪成長促進 | 卵胞期: 25-195 pg/mL, 排卵期: 66-411 pg/mL, 黄体期: 40-261 pg/mL, 閉経後: <30 pg/mL |

| テストステロン(総) | 男性ホルモン、過剰でFAGAリスク | 6-82 ng/dL |

| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 甲状腺機能の指標 | 0.5-5.0 μIU/mL |

| FT4(遊離サイロキシン) | 甲状腺ホルモン | 0.9-1.7 ng/dL |

| フェリチン | 貯蔵鉄、鉄欠乏で脱毛リスク | 10-150 ng/mL (閉経前女性の目標は50以上とも) |

男性ホルモン(テストステロン、DHEA-S)の評価

女性の体内でも副腎や卵巣で男性ホルモン(アンドロゲン)が作られています。これらのホルモン値が過剰になると、FAGA(女性男性型脱毛症)の原因となることがあります。

テストステロン

テストステロンは主要な男性ホルモンですが、女性でも少量分泌されています。

PCOSや副腎腫瘍などで高値を示すことがあり、これが5αリダクターゼによってDHT(ジヒドロテストステロン)に変換され、毛乳頭細胞に作用して薄毛を引き起こします。

遊離テストステロン(フリーテストステロン)も測定することがあります。

デヒドロエピアンドロステロンサルフェート(DHEA-S)

DHEA-Sは副腎由来のアンドロゲンで、体内でテストステロンなどに変換されます。副腎の機能亢進やPCOSなどで高値を示すことがあり、男性化徴候(多毛、ニキビ、低音声など)や薄毛の原因となります。

甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)の評価

甲状腺ホルモンは全身の代謝を調節しており、その異常は毛髪の成長に大きな影響を与えます。甲状腺機能低下症でも亢進症でも脱毛が起こり得ます。

甲状腺刺激ホルモン(TSH)

TSHは脳下垂体から分泌され、甲状腺ホルモンの分泌を促します。甲状腺機能が低下するとTSHは高値に、甲状腺機能が亢進するとTSHは低値になります。甲状腺機能スクリーニングの最初の指標として重要です。

遊離サイロキシン(FT4)と遊離トリヨードサイロニン(FT3)

FT4とFT3は実際に体内で作用する甲状腺ホルモンです。これらの値が低い場合は甲状腺機能低下症、高い場合は甲状腺機能亢進症が疑われます。TSHと合わせて評価することで、より正確な甲状腺機能の状態を把握できます。

これらのホルモン値は、単独で判断するのではなく、他の検査結果や問診情報、自覚症状などと総合的に照らし合わせて、医師が診断を下します。基準値から外れていたとしても、必ずしもすぐに治療が必要とは限りません。

気になる数値がある場合は、医師に詳しく説明を求め、今後の対策について相談しましょう。

頭皮・毛髪画像診断 – ダーモスコピーとフォトトリコグラム

問診や血液検査に加え、より詳細に頭皮や毛髪の状態を評価するために、専門的な画像診断が行われることがあります。

ダーモスコピーやフォトトリコグラムといった検査は、非侵襲的(体を傷つけない)に毛髪の密度、太さ、毛穴の状態などを客観的に捉えることができ、脱毛症の診断や治療効果の判定に役立ちます。

これらの検査は、特にFAGA(女性男性型脱毛症)や円形脱毛症などの鑑別に有用です。

ダーモスコピー(トリコスコピー)による頭皮・毛髪観察

ダーモスコピーは、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛髪を数十倍に拡大して観察する検査です。

皮膚科領域では、ほくろや皮膚がんの診断に広く用いられていますが、近年では毛髪疾患の診断にも応用され、「トリコスコピー」とも呼ばれます。

光の当て方や偏光フィルターの使用により、皮膚表面だけでなく、表皮下の構造や血管のパターンなども観察できます。

ダーモスコピーで観察できる主な所見

ダーモスコピーを用いると、肉眼では捉えられない詳細な情報を得ることができます。例えば、以下のような所見が観察できます。

- 毛髪の太さのばらつき(FAGAでは細い毛=軟毛が増加)

- 毛穴ごとの毛髪の本数(通常1つの毛穴から2~3本、FAGAでは1本毛が増加)

- 毛穴周囲の炎症や色素沈着

- 特徴的な毛髪の形状(円形脱毛症の「感嘆符毛」など)

- 頭皮の血管パターン(炎症の程度など)

- 黄色点(イエロードット:毛穴に皮脂や角質が詰まった状態、FAGAや円形脱毛症で見られる)

これらの所見を総合的に評価することで、脱毛症の種類や進行度をより正確に把握し、適切な治療方針を立てるのに役立ちます。検査は短時間で済み、痛みもありません。

ダーモスコピー所見の例と関連疾患

| 所見 | 特徴 | 関連が疑われる主な脱毛症 |

|---|---|---|

| 毛髪径の多様性(太い毛と細い毛の混在) | 20%以上の毛髪が細くなっている | FAGA(女性男性型脱毛症) |

| 黄色点(イエロードット) | 毛孔に一致した黄色~白色の点状構造 | FAGA、円形脱毛症 |

| 感嘆符毛(エクスクラメーションマークヘア) | 毛幹の根元が細く、毛先が太い断毛 | 円形脱毛症(活動期) |

| 頭皮の紅斑・鱗屑 | 赤みやフケ、かさぶた | 脂漏性皮膚炎、乾癬など |

フォトトリコグラムによる毛髪密度の定量的評価

フォトトリコグラムは、特定の範囲の頭皮を短く剃毛し、一定期間後(通常2~3日後)にその部位を特殊なカメラで撮影・画像解析することで、毛髪の密度、成長期毛と休止期毛の割合、毛髪の太さなどを定量的に評価する検査です。

治療効果を客観的に判定する際にも有用です。

検査の手順と評価項目

まず、頭皮の特定部位(約1平方センチメートル程度)を選び、毛髪を短くカットまたは剃毛します。数日後、同じ部位を再度撮影し、専用のソフトウェアで画像解析を行います。

この間に伸びた毛髪(成長期毛)と伸びなかった毛髪(休止期毛)を区別し、それぞれの本数や割合を算出します。また、毛髪の太さも測定できます。

この検査により、成長期毛の割合が低下していないか、休止期毛の割合が増加していないか、毛髪が細くなっていないかなどを数値で把握できます。これにより、脱毛症の診断補助や、治療薬の効果を客観的に評価することが可能になります。

多少手間はかかりますが、詳細なデータが得られる検査です。

画像診断の意義と限界

ダーモスコピーやフォトトリコグラムといった画像診断は、脱毛症の診断精度を高め、治療方針の決定や効果判定に非常に役立ちます。特に、FAGAのようにゆっくりと進行する脱毛症では、治療前後の変化を客観的に捉える上で重要です。

ただし、これらの検査だけで全ての診断が確定するわけではありません。問診、視診、血液検査など他の検査結果と総合的に判断することが大切です。

また、検査を行う医師の経験や技術も結果の解釈に影響します。薄毛の悩みを抱えている方は、これらの検査設備があり、毛髪疾患の診療経験が豊富な病院や皮膚科専門医に相談することをお勧めします。

遺伝子検査で解明するFAGA・内分泌性脱毛症の治療戦略

内分泌性脱毛症の治療において、FAGA(女性男性型脱毛症)の要素を考慮した遺伝子検査は極めて重要です。ホルモンバランスの乱れが引き起こす脱毛メカニズムを個人レベルで把握することで、より効果的な治療計画を立てることができます。

脱毛リスク因子の早期発見

遺伝子検査によって、FAGA発症に関わる遺伝的リスク因子を事前に把握できます。これにより症状が重度化する前に適切な予防策を講じることが可能になります。

個別化された治療アプローチ

一人ひとりの遺伝的背景に基づいた治療法の選択により、従来の画一的アプローチと比較して治療効果が向上します。ホルモン療法や薬物療法の反応性も予測しやすくなります。

長期的な治療計画の最適化

遺伝子情報を基に、将来的な脱毛進行パターンを予測し、長期的な治療方針を決定できます。これにより、時間とコストの無駄を減らしながら最適な結果を得られる可能性が高まります。

内分泌性脱毛症と格闘するなら、遺伝子検査は単なるオプションではなく、効果的な治療への第一歩と言えるでしょう。

よくある質問

- FAGAとびまん性脱毛症の違いは何ですか?

-

FAGA(Female Androgenetic Alopecia:女性男性型脱毛症)は、主に頭頂部や分け目の毛髪が細く薄くなる脱毛症で、男性ホルモンの影響が関与していると考えられています。毛髪の太さにばらつきが見られるのが特徴です。

一方、びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく頭部全体の毛髪が均等に薄くなる状態を指し、ホルモンバランスの乱れ(甲状腺機能異常、産後、更年期など)、栄養不足、ストレス、薬剤など、様々な原因で起こり得ます。

FAGAも広義にはびまん性脱毛症の一種と捉えられますが、原因や脱毛のパターンに違いがあります。正確な診断は医師による診察が必要です。

- ホルモン検査は痛いですか?結果はいつ頃わかりますか?

-

ホルモン検査は、通常の血液検査と同様に腕の静脈から採血を行います。

採血時の痛みはチクッとする程度で、数分で終わります。結果が出るまでの期間は、検査項目や医療機関によって異なりますが、一般的には数日から1週間程度です。

特殊なホルモン検査の場合は、それ以上の日数がかかることもあります。検査前に医師や看護師から説明がありますので、ご安心ください。

- ピルをやめると薄毛になりますか?

-

経口避妊薬(ピル)の服用を中止すると、一時的に抜け毛が増えることがあります。これは、ピルによって維持されていたホルモンバランスが変化し、多くの毛髪が一斉に休止期に入ることが原因で、「休止期脱毛」の一種です。

通常は数ヶ月で自然に元の状態に戻ります。ただし、ピルの種類や服用期間、個人の体質によって影響の程度は異なります。

もし抜け毛が長期間続く場合や、非常に多い場合は、他の原因も考えられるため、医師に相談することをお勧めします。

- 甲状腺の薬を飲んでいますが、薄毛に影響しますか?

-

甲状腺疾患(甲状腺機能低下症や亢進症)自体が薄毛の原因となることがあります。甲状腺の薬(甲状腺ホルモン剤や抗甲状腺薬)は、これらの疾患を治療し、甲状腺機能を正常化させるためのものです。

適切に治療が行われ、ホルモンバランスが安定すれば、甲状腺疾患に伴う薄毛は改善することが期待できます。ただし、薬の量が適切でない場合や、治療開始初期には一時的に毛髪の状態が変化することもあるかもしれません。

また、薬剤によっては稀に副作用として脱毛が報告されているものもあります。現在服用中の薬と薄毛の関連について心配な場合は、自己判断で薬の量を変更したり中止したりせず、必ず処方医にご相談ください。

内分泌性脱毛症の原因や検査について理解できた方は「内分泌性脱毛症の治療と予防」を一読ください。

参考文献

CARMINA, Enrico, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 104.7: 2875-2891.

OLSZEWSKA, Małgorzata, et al. Methods of hair loss evaluation in patients with endocrine disorders. Endokrynologia Polska, 2011, 62.I: 29-34.

OWECKA, Barbara, et al. The Hormonal Background of Hair Loss in Non-Scarring Alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

POPA, Adelina, et al. Study of the thyroid profile of patients with alopecia. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.3: 1115.

SCHOBESBERGER, Hanna. Hormonal dysbalance of women with Polycystic Ovary Syndrome and Acne. 2024.

SARDANA, Kabir, et al. An updated clinico-investigative approach to diagnosis of cutaneous hyperandrogenism in relation to adult female acne, female pattern alopecia & hirsutism a primer for dermatologists. Expert Review of Endocrinology & Metabolism, 2024, 19.2: 111-128.

JABBOUR, Serge A. Cutaneous manifestations of endocrine disorders: a guide for dermatologists. American journal of clinical dermatology, 2003, 4: 315-331.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

LAUSE, Michael; KAMBOJ, Alisha; FAITH, Esteban Fernandez. Dermatologic manifestations of endocrine disorders. Translational pediatrics, 2017, 6.4: 300.

SOWMYA, S. Study of Endocrinological and Metabolic Characteristics of Polycystic Ovarian Syndrome in Women of Reproductive Age Group. 2019. Master’s Thesis. Rajiv Gandhi University of Health Sciences (India).

内分泌性脱毛症の関連記事