女性の薄毛の悩みは、見た目だけでなく心にも影響を与えます。特にホルモンバランスの変動が関わる「内分泌性脱毛症」は、その原因や症状の現れ方が多岐にわたるため、正しい理解と適切な対応が重要です。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、内分泌性脱毛症の概要から、具体的な症状、原因、検査、治療法、そして日常生活での予防策や心のケアに至るまで、専門的な情報を分かりやすく解説します。

ご自身の状態を把握し、前向きな一歩を踏み出すための知識を得ましょう。

女性ホルモンと髪の関係を押さえる—内分泌性脱毛症の概要

内分泌性脱毛症は、体内のホルモンバランスの乱れが主な原因となって引き起こされる脱毛症です。

女性の髪の健康は、エストロゲンやプロゲステロンといった女性ホルモン、そして男性ホルモンであるアンドロゲンなど、多くのホルモンによって複雑に調整されています。

これらのホルモンの分泌量が変動したり、ホルモンに対する感受性が変化したりすると、毛髪の成長サイクルに影響が生じ、薄毛や抜け毛といった症状が現れます。

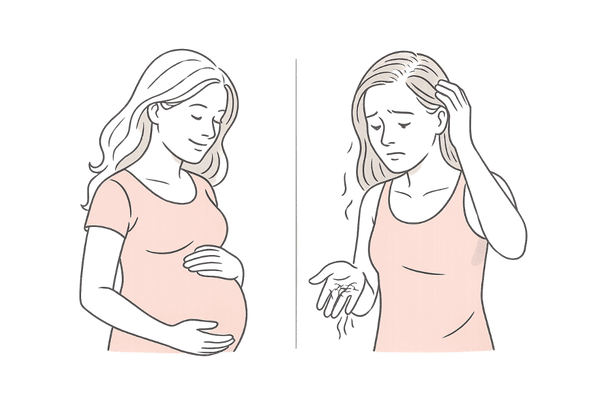

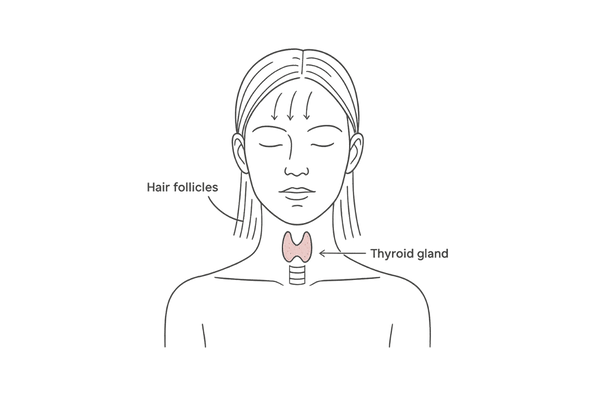

特に女性の場合、妊娠・出産、更年期といったライフステージの変化に伴うホルモン変動が、内分泌性脱毛症の引き金となることがあります。また、甲状腺ホルモンや副腎皮質ホルモンなど、他の内分泌系の異常も関連することが知られています。

この脱毛症は、単に髪が抜けるだけでなく、毛髪の質の変化や頭皮環境の悪化を伴うこともあり、早期の認識と適切な対応が求められます。

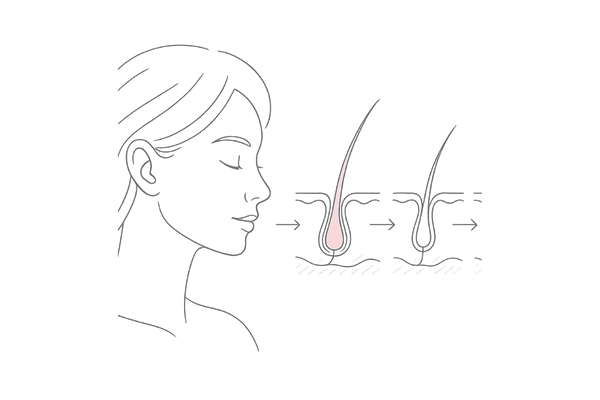

ホルモンと毛周期の基本的なつながり

毛髪は、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、毛髪の成長期を維持し、髪のハリやコシを保つ働きがあります。

しかし、何らかの理由でエストロゲンの分泌が減少すると、成長期が短縮し、休止期に入る毛髪が増えるため、結果として抜け毛が増加し、全体のボリュームが失われていきます。

逆に、男性ホルモンは毛母細胞の働きを抑制する方向に作用することがあり、特に頭頂部や前頭部でその影響を受けやすいと考えられています。

毛髪の成長サイクル

| 期間 | 特徴 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| 成長期 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が成長する期間 | 2~6年 |

| 退行期 | 毛母細胞の分裂が停止し、毛球が縮小する期間 | 2~3週間 |

| 休止期 | 毛髪の成長が完全に止まり、自然に抜け落ちるのを待つ期間 | 2~3ヶ月 |

内分泌性脱毛症の主な種類と特徴

女性の内分泌性脱毛症にはいくつかのタイプがあります。代表的なものとして、女性型脱毛症(FAGA/FPHL)、分娩後脱毛症、甲状腺疾患に伴う脱毛症などが挙げられます。

女性型脱毛症は、男性型脱毛症(AGA)と同様に男性ホルモンの影響が関与すると考えられていますが、男性とは異なり、生え際の後退よりも頭頂部を中心にびまん性に薄くなる傾向があります。

分娩後脱毛症は、妊娠中に増加していた女性ホルモンが出産後に急激に減少することで一時的に起こるものです。

甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症といった甲状腺ホルモンの異常も、毛髪の成長に影響を与え、脱毛を引き起こす原因となります。

これらの脱毛症は、それぞれ原因となるホルモンの種類や変動の仕方が異なるため、正確な診断に基づいて適切な治療法を選択することが重要です。

例えば、犬などの動物でもホルモン異常による脱毛が見られ、特にクッシング症候群や甲状腺機能低下症では、人間と同様に皮膚や毛質の変化を伴う脱毛症状が現れることがあります。

このような知見は、人間の脱毛症の理解を深める上でも参考になります。

髪と頭皮に現れる主な症状—早期発見のヒント

内分泌性脱毛症の症状は、単に抜け毛が増えるだけでなく、髪質や頭皮の状態にも変化が現れることがあります。これらのサインに早期に気づくことが、進行を遅らせ、効果的な治療につなげるための第一歩です。

抜け毛の量の変化とパターンの特徴

まず最も分かりやすい症状は、抜け毛の増加です。シャンプー時やブラッシング時、枕元などに以前よりも多くの毛が抜けていることに気づくかもしれません。

特に、頭頂部や分け目を中心に髪のボリュームが減少し、地肌が透けて見えるようになるのが女性の内分泌性脱毛症の典型的なパターンの一つです。

男性のように生え際が後退することは比較的少ないですが、全体的に薄くなるびまん性の脱毛が特徴です。時に、脱毛が左右対称に見られることもあります。

髪質の変化—細毛化、ハリ・コシの低下

抜け毛だけでなく、髪の質自体も変化することがあります。

以前は太くてしっかりしていた髪が、細く弱々しくなったり、ハリやコシが失われたりします。これにより、髪全体のボリューム感がさらに失われ、スタイリングがしにくくなるなどの悩みが生じます。

毛髪が細くなる「細毛化」は、毛包が十分に成長できなくなっているサインであり、ホルモンバランスの乱れが影響している可能性があります。

髪質の変化のチェックポイント

- 髪が以前より細くなった

- 髪にハリやコシがなくなった

- 髪が切れやすくなった、または枝毛が増えた

- 髪全体のボリュームが減った

頭皮の異常—かゆみ、フケ、赤み、乾燥、色素沈着

ホルモンバランスの乱れは、頭皮環境にも影響を及ぼします。頭皮にかゆみやフケ、赤みが出たり、逆に乾燥してつっぱる感じがしたりすることがあります。また、慢性的な炎症やホルモンの影響により、頭皮に色素沈着が見られることもあります。

健康な頭皮は健康な髪を育む土壌であるため、これらの頭皮の症状は脱毛の前兆や悪化要因となる可能性があります。皮膚科専門医による頭皮の状態の評価が重要です。

自宅でできるセルフチェック—進行度を見極めるコツ

専門医の診断を受ける前に、ご自身で脱毛の進行度や状態をある程度把握しておくことは、不安の軽減や医師との相談をスムーズに進める上で役立ちます。いくつかの簡単なチェックポイントを紹介します。

抜け毛の本数カウンティング

1日の抜け毛の正常範囲は50本から100本程度と言われますが、季節や個人差があります。しかし、明らかに以前より抜け毛が増え、1日に100本を超える日が続くようであれば注意が必要です。

シャンプー時の排水溝にたまる毛の量や、朝起きた時の枕についている毛の量などを意識して観察してみましょう。

髪の分け目の幅の変化を確認

鏡を使って、頭頂部や分け目の状態を定期的にチェックします。分け目の幅が以前よりも広がって見えたり、地肌が透けて見える範囲が拡大したりしていないかを確認します。

特に、頭頂部は女性の薄毛が進行しやすい部位なので、重点的に観察すると良いでしょう。写真を撮って記録しておくと、変化を客観的に把握しやすくなります。

分け目の状態チェック

| チェック項目 | 確認ポイント | 頻度 |

|---|---|---|

| 分け目の幅 | 以前と比較して広がっていないか | 月1回程度 |

| 地肌の透け具合 | 分け目やつむじ周辺の地肌が目立たないか | 月1回程度 |

| 髪の密度 | 頭頂部の髪が薄くなっていないか | 月1回程度 |

頭皮の色と柔軟性のチェック

健康な頭皮は青白い色をしており、適度な柔軟性があります。頭皮が赤みを帯びていたり、硬くつっぱっていたりする場合は、血行不良や炎症が起きている可能性があります。

指の腹で頭皮を優しく動かしてみて、動きにくい、または痛みを感じる場合は注意が必要です。頭皮の色素沈着の有無も確認しましょう。

ホルモンバランスの乱れが招く原因—内側・外側の要因を整理

内分泌性脱毛症の根本にはホルモンバランスの乱れがありますが、その乱れを引き起こす原因は多岐にわたります。身体の内側からの要因と、生活習慣や環境といった外側からの要因の両面から理解することが大切です。

内因性要因—加齢、遺伝、特定の疾患

女性ホルモンの分泌は年齢とともに変化し、特に更年期にはエストロゲンが急激に減少します。これが女性型脱毛症の大きな原因の一つとなります。また、脱毛症には遺伝的な素因が関与することもあります。

家族に薄毛の方がいる場合、体質的にホルモンの影響を受けやすい可能性があります。

さらに、特定の疾患がホルモンバランスを崩し、脱毛を引き起こすことがあります。代表的なものに、甲状腺機能低下症や甲状腺機能亢進症といった甲状腺疾患があります。

甲状腺ホルモンは全身の代謝を調節しており、毛髪の成長にも深く関わっています。

また、副腎皮質ホルモンの異常であるクッシング症候群も、多毛や逆に脱毛といった症状を引き起こすことがあります。

これは人間だけでなく、犬などの動物でも見られる疾患で、皮膚の菲薄化や色素沈着、左右対称性の脱毛などを特徴とします。多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)も、アンドロゲン(男性ホルモン)の過剰により、脱毛やニキビ、月経不順などを引き起こすことがあります。

ホルモンバランスに影響する主な疾患

| 疾患名 | 関連ホルモン | 主な症状(脱毛以外) |

|---|---|---|

| 甲状腺機能低下症 | 甲状腺ホルモン | 倦怠感、体重増加、むくみ、皮膚乾燥 |

| 甲状腺機能亢進症(バセドウ病など) | 甲状腺ホルモン | 動悸、体重減少、発汗、眼球突出 |

| クッシング症候群 | 副腎皮質ホルモン(コルチゾール) | 満月様顔貌、中心性肥満、皮膚菲薄化 |

| 多嚢胞性卵巣症候群(PCOS) | アンドロゲン、インスリン | 月経不順、ニキビ、多毛 |

外因性要因—ストレス、生活習慣、薬剤の影響

過度なストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、脱毛を促進する可能性があります。

睡眠不足、不規則な食生活、過度なダイエットなども、身体に必要な栄養素の不足やホルモン産生の乱れにつながり、髪の健康を損ないます。

喫煙も血行を悪化させ、頭皮への栄養供給を妨げるため、脱毛のリスクを高めます。

一部の薬剤の副作用として脱毛が起こることもあります。抗がん剤が代表的ですが、その他にも高血圧治療薬、抗うつ薬、経口避妊薬(ピル)の種類によっては、服用中や中止後にホルモンバランスが変化し、一時的に脱毛が増えることがあります。

薬剤が原因で脱毛が疑われる場合は、自己判断で中止せず、処方した医師に相談することが重要です。

医療機関で受ける検査—ホルモン値と頭皮状態の科学的評価

内分泌性脱毛症が疑われる場合、皮膚科や内分泌科などの医療機関で専門的な検査を受け、原因を特定することが治療の第一歩となります。医師は問診や視診に加え、いくつかの検査を組み合わせて総合的に診断します。

問診と視診—詳細な情報収集

まず、医師は患者さんから脱毛の始まった時期、進行の程度、既往歴、家族歴、生活習慣、服用中の薬剤などについて詳しく聞き取ります(問診)。その後、頭皮や毛髪の状態を直接観察します(視診)。

脱毛の範囲やパターン、毛髪の太さ、頭皮の色や炎症の有無、フケの状態などをチェックし、内分泌性脱毛症の可能性や他の脱毛症との鑑別を行います。この際、左右対称性の脱毛パターンや、皮膚の色素沈着の有無なども重要な所見となります。

血液検査—ホルモンレベルの測定

内分泌性脱毛症の原因を特定するために、血液検査は非常に重要な検査です。

女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロン)、男性ホルモン(テストステロンなど)、甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)、副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど)の値を測定し、ホルモンバランスの乱れがないかを確認します。

貧血や栄養状態を調べるために、鉄分や亜鉛などのミネラルの値も同時に検査することがあります。これらの検査結果は、治療方針を決定する上で重要な手がかりとなります。

主な血液検査項目と基準値の目安(女性)

※基準値は検査機関や測定法により異なります。あくまで目安としてください。

| 検査項目 | 主な役割・関連疾患 | 基準値の目安 |

|---|---|---|

| エストラジオール(E2) | 主要な女性ホルモン、卵巣機能 | 卵胞期: 25-195 pg/mL, 排卵期: 66-411 pg/mL, 黄体期: 40-261 pg/mL, 閉経後: <30 pg/mL |

| 遊離テストステロン | 男性ホルモン、多嚢胞性卵巣症候群など | 0.3-1.9 pg/mL |

| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 甲状腺機能(高値で機能低下、低値で機能亢進を示唆) | 0.5-5.0 μIU/mL |

| FT4(遊離サイロキシン) | 甲状腺ホルモン | 0.9-1.7 ng/dL |

頭皮マイクロスコープ検査(ダーモスコピー)

ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。

毛穴の詰まり具合、炎症の有無、血管のパターン、毛髪の太さのばらつき(毛幹異栄養)、うぶ毛の割合などを評価し、脱毛症の種類や進行度を判断するのに役立ちます。この検査は非侵襲的で痛みもなく、短時間で行うことができます。

例えば、毛髪の太さが不均一で細い毛が多い場合は、女性型脱毛症を示唆する所見となります。また、特定の脱毛症に特徴的な所見(例:円形脱毛症における感嘆符毛)の確認も行います。

動物医療の分野でも、獣医師が犬や猫の皮膚疾患や脱毛症の診断にダーモスコピーを用いることがあり、アロペシアX(ポメラニアンなどにみられる原因不明の脱毛症)のような特定の状態の評価にも役立ちます。

場合によっては皮膚生検

診断が困難な場合や、他の皮膚疾患との鑑別が必要な場合には、頭皮の一部を小さく採取して病理組織学的に調べる皮膚生検を行うことがあります。

局所麻酔下で行い、採取した組織を顕微鏡で詳細に観察することで、毛包の状態や炎症細胞の種類などを評価し、より正確な診断に結びつけます。

科学的根拠に基づく治療法—薬物療法から生活改善まで

内分泌性脱毛症の治療は、原因となっているホルモンバランスの乱れを是正すること、毛髪の成長を促すこと、そして頭皮環境を整えることを目的として行います。

皮膚科専門医は、検査結果と患者さんの状態に基づいて、個々に合った治療法を提案します。

薬物療法—ホルモン治療、育毛剤

原因疾患が特定された場合は、その治療が優先されます。例えば、甲状腺機能低下症であれば甲状腺ホルモン補充療法、クッシング症候群であればその原因に対する治療を行います。

女性型脱毛症(FAGA/FPHL)に対しては、ミノキシジル外用薬が有効な治療選択肢の一つです。ミノキシジルは毛母細胞を活性化し、血流を改善することで発毛を促進します。

日本では1%濃度のものが女性向けとして市販されていますが、医療機関ではより高濃度のものを処方することもあります。

また、医師の判断により、抗アンドロゲン作用のある薬剤(スピロノラクトンなど)や、低用量経口避妊薬(ピル)が処方されることもあります。

これらはホルモンバランスを調整し、男性ホルモンの影響を抑えることで脱毛の進行を遅らせる効果が期待できます。ただし、副作用のリスクもあるため、医師による慎重な判断と管理が必要です。

主な薬物療法の種類と特徴

| 薬剤の種類 | 主な作用 | 対象となる主な脱毛症 |

|---|---|---|

| ミノキシジル外用薬 | 毛母細胞活性化、血流促進 | 女性型脱毛症(FAGA/FPHL) |

| スピロノラクトン(内服) | 抗アンドロゲン作用 | 女性型脱毛症(一部) |

| 低用量経口避妊薬(ピル) | ホルモンバランス調整 | 一部のホルモン性脱毛 |

| 甲状腺ホルモン製剤 | 甲状腺ホルモン補充 | 甲状腺機能低下症に伴う脱毛 |

自毛植毛手術

薬物療法で十分な効果が得られない場合や、より積極的な改善を望む場合には、自毛植毛手術が選択肢となることがあります。これは、後頭部などの男性ホルモンの影響を受けにくい部位から自身の毛髪を毛包ごと採取し、薄毛の気になる部分に移植する手術です。

移植した毛髪は、元の部位の性質を保ったまま生着し、成長を続けるため、長期的な効果が期待できます。ただし、外科的な処置であるため、費用やダウンタイム、リスクなどを十分に理解した上で検討する必要があります。

低出力レーザー治療

低出力レーザー光を頭皮に照射することで、毛母細胞の活性化や血行促進を図り、発毛を促す治療法です。家庭用の機器も市販されていますが、医療機関ではより効果の高い専門機器を用いた治療を受けることができます。

痛みや副作用が少ない治療法として注目されていますが、効果には個人差があります。

生活習慣の改善指導

薬物療法やその他の治療と並行して、生活習慣の改善も重要です。バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレス管理などが、ホルモンバランスを整え、頭皮環境を健やかに保つために役立ちます。

医師や管理栄養士から具体的なアドバイスを受けることも有効です。

日常で取り入れる予防策—食事・ストレス・睡眠管理

内分泌性脱毛症の発症や進行を完全に防ぐことは難しいかもしれませんが、日々の生活習慣を見直すことで、ホルモンバランスを整え、髪の健康をサポートすることは可能です。

ここでは、食事、ストレス管理、睡眠の3つの観点から、日常で取り入れやすい予防策を紹介します。

バランスの取れた食事—髪に必要な栄養素

髪の主成分はケラチンというタンパク質です。良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)を十分に摂取することが基本です。また、髪の成長にはビタミンやミネラルも欠かせません。

特に、亜鉛は毛髪の合成に、鉄分は頭皮への酸素供給に、ビタミンB群は頭皮の新陳代謝に関与します。ビタミンCはコラーゲンの生成を助け、頭皮の健康を保ちます。ビタミンEは血行を促進する効果が期待できます。

髪の健康に良いとされる栄養素と主な食品

- タンパク質: 肉類、魚介類、卵、大豆製品、乳製品

- 亜鉛: 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類

- 鉄分: レバー、赤身の肉、ほうれん草、ひじき

- ビタミンB群: 豚肉、魚介類、穀類、緑黄色野菜

- ビタミンC: 果物(柑橘類、イチゴなど)、野菜(パプリカ、ブロッコリーなど)

- ビタミンE: ナッツ類、植物油、アボカド

これらの栄養素をバランス良く摂取するために、特定の食品に偏るのではなく、多様な食材を組み合わせた食事を心がけましょう。過度なダイエットは栄養不足を招き、髪に悪影響を与えるため避けるべきです。

ストレスマネジメント—心身のリラックス法

現代社会においてストレスを完全になくすことは困難ですが、上手にコントロールすることが重要です。慢性的なストレスは自律神経のバランスを乱し、血行不良やホルモン分泌の異常を引き起こす可能性があります。

自分に合ったリラックス法を見つけ、日常生活に取り入れましょう。

例えば、趣味の時間を持つ、軽い運動(ウォーキング、ヨガなど)をする、瞑想や深呼吸を行う、アロマテラピーを利用する、親しい人と話すなどが挙げられます。ストレスを感じたら早めに休息を取り、溜め込まないようにすることが大切です。

質の高い睡眠の確保—成長ホルモンの分泌促進

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や新陳代謝が活発に行われます。髪の成長もこの影響を受けるため、質の高い睡眠を十分に確保することは、健康な髪を育む上で非常に重要です。

毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にカフェインやアルコールの摂取を控える、スマートフォンやパソコンの使用を就寝1時間前までに終える、寝室の環境(温度、湿度、明るさ、音)を整えるなどが、質の高い睡眠を得るためのポイントです。

睡眠時間が短い、または眠りが浅い状態が続くと、ホルモンバランスが乱れやすくなり、脱毛のリスクを高める可能性があります。

質の高い睡眠のためのヒント

| ポイント | 具体的な行動例 |

|---|---|

| 規則正しい生活リズム | 毎日同じ時刻に就寝・起床する |

| 就寝前の準備 | カフェイン摂取を避け、リラックスする時間を作る |

| 快適な寝室環境 | 適切な温度・湿度を保ち、静かで暗い環境にする |

受診タイミングと医師選び—後悔しないステップ

「抜け毛が増えたかも」「髪が薄くなった気がする」と感じても、いつ医療機関を受診すべきか、どの医師を選べば良いか悩む方は少なくありません。適切なタイミングで信頼できる医師に相談することが、早期解決への鍵となります。

脱毛のサインに気づいたら早めの相談を

抜け毛の量が明らかに増えた、髪の分け目が目立つようになった、髪質が変化したなど、何らかの異常を感じたら、自己判断で放置せずに早めに専門医に相談することをお勧めします。

脱毛症は進行性の場合も多く、早期に原因を特定し、適切な治療やケアを開始することで、症状の悪化を防ぎ、改善の可能性を高めることができます。特に、急激な脱毛や、頭皮のかゆみ、痛み、炎症などを伴う場合は、速やかな受診が必要です。

皮膚科専門医、特に女性の薄毛治療に詳しい医師の選択

薄毛や脱毛症の診療は、主に皮膚科で行います。日本皮膚科学会認定の皮膚科専門医であれば、毛髪疾患に関する専門的な知識と経験を持っています。

さらに、女性の薄毛治療を専門的に扱っているクリニックや、内分泌系の知識も豊富な医師を選ぶと、よりきめ細かい診断と治療が期待できます。

クリニックのホームページなどで、医師の専門分野や治療実績、どのような検査や治療法を提供しているかを確認しましょう。カウンセリングを重視し、患者さんの話を丁寧に聞いてくれる医師であることも重要です。

医師選びのポイント

| 確認事項 | 重視する点 |

|---|---|

| 専門性 | 皮膚科専門医であるか、女性の薄毛治療に精通しているか |

| 検査体制 | ホルモン検査やマイクロスコープ検査など、必要な検査が受けられるか |

| 治療方針 | 科学的根拠に基づいた多様な治療選択肢を提示してくれるか |

| 説明の丁寧さ | 症状や治療法について分かりやすく説明してくれるか |

初診時に伝えるべき情報と質問事項の準備

初診時には、医師に正確な情報を伝えることが大切です。以下の情報を整理しておくと、診察がスムーズに進みます。

- いつから脱毛が気になり始めたか

- 脱毛の部位や範囲、進行の仕方

- 抜け毛の量(具体的な本数や、以前との比較)

- 頭皮の症状(かゆみ、フケ、赤みなど)の有無

- 既往歴、現在治療中の病気、服用中の薬(サプリメント含む)

- 家族歴(血縁者に薄毛の人はいるか)

- 生活習慣(食事、睡眠、ストレス、喫煙・飲酒の有無)

- 過去に行った薄毛対策や治療とその効果

また、疑問や不安に思うことは遠慮なく質問しましょう。治療法、期間、費用、副作用、生活上の注意点など、事前に質問事項をリストアップしておくと良いでしょう。

心のケアと社会的サポート—前向きに治療を続けるために

薄毛や脱毛は、外見の変化だけでなく、心理的な負担や社会生活への影響も大きい問題です。治療効果を高め、前向きに日々を過ごすためには、心のケアと周囲の理解・サポートが重要になります。

脱毛による心理的影響の理解

髪は女性らしさの象徴の一つと捉えられることもあり、脱毛によって自信を失ったり、抑うつ的な気分になったり、人と会うのが億劫になったりすることがあります。

こうした心理的なストレスが、さらに脱毛を悪化させるという悪循環に陥ることも少なくありません。まずは、そのような感情を抱くことは自然なことだと理解し、一人で抱え込まないことが大切です。

専門家によるカウンセリングの活用

医療機関によっては、臨床心理士やカウンセラーによるカウンセリングを提供している場合があります。専門家は、脱毛に関する悩みや不安を丁寧に聞き、心理的なサポートを行います。

認知行動療法などの手法を用いて、ネガティブな思考パターンを変え、ストレス対処能力を高める手助けをすることもあります。医師に相談し、必要であれば紹介してもらうと良いでしょう。

患者会やサポートグループへの参加

同じ悩みを持つ人々と交流することも、心の支えになります。患者会やオンラインのサポートグループでは、情報交換をしたり、互いの経験を共有したりすることで、孤独感を和らげ、治療へのモチベーションを維持する助けとなります。

ただし、情報の正確性には注意し、医学的な判断は必ず医師に仰ぐようにしましょう。

サポートリソースの種類

| サポートの種類 | 期待できること | 利用時の注意点 |

|---|---|---|

| 医療機関のカウンセリング | 専門家による心理的支援、ストレス対処法の習得 | 医師に相談、保険適用の確認 |

| 患者会・サポートグループ | 共感、情報交換、孤独感の軽減 | 情報の取捨選択、医学的判断は医師に |

| 信頼できる情報源 | 正しい知識の習得、不安の軽減 | 公的機関や専門学会の情報を参照 |

家族や友人からの理解と協力

家族や親しい友人の理解と協力も、治療を続ける上で大きな力となります。脱毛の悩みを打ち明け、精神的なサポートを得ることで、前向きな気持ちを保ちやすくなります。

治療法によっては、生活習慣の改善や通院など、家族の協力が必要な場面も出てくるかもしれません。オープンに話し合い、協力を求めることも検討しましょう。

犬を飼っている方が、愛犬のポメラニアンがアロペシアXという脱毛症になった際に、家族一丸となって獣医師の指導のもとケアにあたるように、人間の治療においても周囲のサポートは心強いものです。

よくある質問

- 内分泌性脱毛症は治りますか

-

原因や進行度、治療開始のタイミングによって異なります。甲状腺疾患など、原因となる病気が特定され、その治療がうまくいけば、脱毛症状も改善することが多いです。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか

-

毛髪の成長サイクルを考えると、治療効果を実感するまでには通常3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。薬物療法の場合、効果を持続させるためには継続的な治療が求められることが多いです。

医師と相談しながら、治療計画を立てていくことになります。

- 市販の育毛剤やシャンプーは効果がありますか

-

市販の育毛剤の中には、ミノキシジルなど医学的に効果が認められている成分を含むものもあります。しかし、内分泌性脱毛症の原因は複雑であり、自己判断でのケアだけでは十分な効果が得られないこともあります。

シャンプーは頭皮環境を清潔に保つ上で重要ですが、それ自体に発毛効果を期待するのは難しいでしょう。まずは専門医の診断を受け、原因に合った治療法を選択することが大切です。

医師の指導のもと、補助的に市販品を利用することを検討しましょう。

- 食生活で特に気をつけることは何ですか

-

バランスの取れた食事が基本です。特に、髪の主成分であるタンパク質、毛髪の合成に必要な亜鉛、頭皮の血行を促すビタミンE、細胞の代謝を助けるビタミンB群などを意識して摂取すると良いでしょう。

過度なダイエットや偏った食事は避け、多様な食品から栄養を摂るように心がけてください。

- 遺伝的な要因が大きい場合、治療しても無駄ですか

-

A5 遺伝的素因が関与している場合でも、治療が無駄ということはありません。遺伝的要因はあくまで「なりやすさ」であり、適切な治療やケアによって、脱毛の進行を遅らせたり、症状を改善したりすることは可能です。

諦めずに専門医に相談し、自分に合った対策を見つけることが重要です。

内分泌性脱毛症の具体的な症状について、さらに詳しく知りたい方は「内分泌性脱毛症の症状」もご覧ください。初期サインから進行した状態まで、イラストを交えて分かりやすく解説しています。

参考文献

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

VINAY, Keshavamurthy; SAWATKAR, Gitesh U.; DOGRA, Sunil. Hair manifestations of endocrine diseases: A brief review. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2018, 84: 528.

CARMINA, Enrico, et al. Female pattern hair loss and androgen excess: a report from the multidisciplinary androgen excess and PCOS committee. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2019, 104.7: 2875-2891.

OWECKA, Barbara, et al. The Hormonal Background of Hair Loss in Non-Scarring Alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

HASAN, Rishi, et al. Effects of hormones and endocrine disorders on hair growth. Cureus, 2022, 14.12.

LAUSE, Michael; KAMBOJ, Alisha; FAITH, Esteban Fernandez. Dermatologic manifestations of endocrine disorders. Translational pediatrics, 2017, 6.4: 300.

内分泌性脱毛症の関連記事