Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、お薬が原因で起こる「薬剤性脱毛症」について、特に女性の方向けに分かりやすく解説します。

脱毛の悩みは非常にデリケートな問題ですが、正しい知識を持つことで不安を軽減し、適切な対処法を見つける手助けになります。ご自身の状態を理解し、前向きな一歩を踏み出すための情報としてお役立てください。

薬剤性脱毛症とは―知って安心の基礎知識

薬剤性脱毛症は、内服薬や注射薬など、特定の薬の使用が引き金となって起こる脱毛の総称です。女性にとっても他人事ではなく、様々な薬が原因となり得ます。

この症状を理解するためには、まず薬が毛髪にどのように影響を与えるのか、そして私たちの髪の毛がどのような周期で生え変わっているのか(ヘアサイクル)を知ることが大切です。

薬剤性脱毛症の定義と特徴

薬剤性脱毛症は薬の副作用の一つとして現れるもので、その特徴は原因となる薬の種類や量、使用期間、そして個人の体質によって異なります。

全ての薬が脱毛を引き起こすわけではありませんし、同じ薬を使っても全ての人に脱毛が起こるわけでもありません。しかし、一部の薬は毛母細胞の活動に直接的または間接的に影響を与え、脱毛を誘発することがあります。

主な脱毛のタイプ

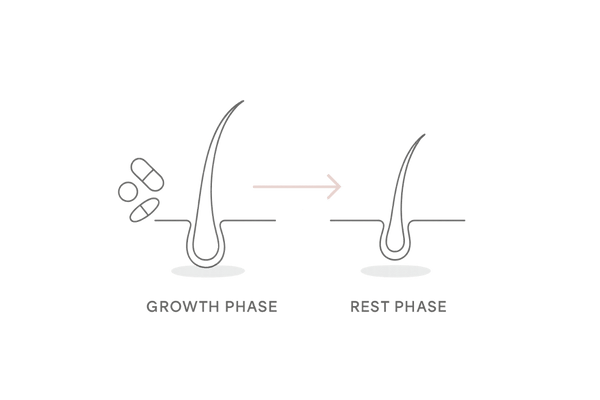

薬剤性脱毛症は、毛髪の成長サイクル(ヘアサイクル)のどの段階で影響を受けるかによって、主に二つのタイプに分けられます。それぞれのタイプで脱毛の起こり方や症状の現れ方が異なります。

成長期脱毛

成長期脱毛は、毛髪が活発に成長している「成長期」にある毛母細胞が、薬(特に抗がん剤など細胞分裂を抑制する薬)の強い影響を受けて急激に脱毛するタイプです。脱毛は比較的早く始まり、広範囲に及ぶことが多いのが特徴です。

抗がん剤による脱毛はこのタイプの代表例で、治療開始後数週間以内に顕著な脱毛が見られることがあります。

休止期脱毛

休止期脱毛は、ヘアサイクルが乱れ、通常よりも多くの毛髪が成長を終えて「休止期」に入ってしまうことで起こる脱毛です。

原因となる薬の使用開始から脱毛が始まるまでに2~4ヶ月程度の時間がかかることが一般的で、脱毛の程度は比較的軽度から中等度であることが多いです。

多くの種類の薬がこのタイプの脱毛を引き起こす可能性があり、例えば、血液をサラサラにするヘパリンやワーファリン、一部の降圧薬などが知られています。

薬剤性脱毛症のタイプ別特徴

| 特徴 | 成長期脱毛 | 休止期脱毛 |

|---|---|---|

| 主な原因薬物 | 抗がん剤、免疫抑制剤など | ヘパリン、ワーファリン、降圧薬、抗うつ薬など多岐にわたる |

| 脱毛開始時期 | 薬剤使用開始後 数日~数週間 | 薬剤使用開始後 2~4ヶ月 |

| 脱毛の程度 | 高度なことが多い(時に全頭脱毛) | 軽度~中等度が多い(びまん性脱毛) |

こんな変化は要注意―女性に現れやすい主な症状

薬剤性脱毛症の症状は、原因となる薬の種類や個人の体質によって様々です。女性の場合、髪は容姿の印象を大きく左右するため、脱毛は特に精神的な負担になりやすい症状と言えます。

初期のサインを見逃さず、早めに気づくことが大切です。

脱毛のパターンと範囲

脱毛のパターンは、頭部全体に均等に起こる「びまん性脱毛」が一般的ですが、薬の種類によっては特定の部位に強く現れることもあります。

抗がん剤による成長期脱毛では、短期間で広範囲にわたり、眉毛やまつ毛、体毛など頭髪以外の毛も抜けることがあります。一方、休止期脱毛では、頭部全体の毛髪が徐々に薄くなるように感じられることが多いです。

女性に見られる脱毛のサイン

- シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が急に増えた

- 髪の分け目が以前より目立つようになった

- 頭皮が透けて見える部分が出てきた

- 髪全体のボリュームが減ったと感じる

頭皮や毛髪の変化

脱毛だけでなく、頭皮や残っている毛髪自体にも変化が見られることがあります。例えば、頭皮にかゆみや赤み、痛みを感じたり、毛髪が細くなったり、切れやすくなったりする症状です。

これらの変化は、薬が毛包やその周辺組織に影響を与えているサインかもしれません。

その他の随伴症状

脱毛以外にも、薬の副作用として全身的な症状が現れることもあります。倦怠感や食欲不振、皮膚の乾燥などが伴う場合は、脱毛との関連も考慮し、医師に相談することが重要です。

これらの症状は、脱毛の原因究明や治療方針を決定する上で参考になる情報です。

おうちで簡単チェック―セルフ判定のステップ

「もしかして薬剤性脱毛症かも?」と感じたとき、医療機関を受診する前にご自身で確認できることがあります。ただし、セルフチェックはあくまで目安であり、正確な診断は医師による診察が必要です。

抜け毛の量と質の観察

まずは、毎日の抜け毛の量に変化がないか注意深く観察します。枕や排水溝、ブラシにつく毛の量が明らかに増えていないか確認しましょう。また、抜けた毛の毛根部分の状態も見てみましょう。

毛根が細く尖っているか、あるいは太くしっかりしているかなど、質的な変化も参考になります。

服用中の薬の確認

現在服用している薬、あるいは最近まで服用していた薬について、添付文書や薬剤師からの説明書で副作用の項目を確認してみましょう。「脱毛」の記載があるか、または関連する可能性のある症状が書かれていないかチェックします。

市販薬やサプリメントも対象です。

セルフチェック時の確認ポイント

| 確認項目 | チェック内容 | 薬剤性脱毛症の可能性 |

|---|---|---|

| 抜け毛の増加時期 | 特定の薬を飲み始めてからか | 高い |

| 服用中の薬 | 添付文書に脱毛の副作用記載があるか | 高い |

| 他の症状 | 頭皮のかゆみ、全身倦怠感などがあるか | 関連性を考慮 |

生活習慣の変化との比較

最近、大きなストレスや生活環境の変化、極端なダイエットなどはなかったでしょうか。これらも脱毛の原因となることがあるため、薬の影響と区別して考える必要があります。

薬剤性脱毛症を疑う場合は、これらの要因と薬の使用開始時期を照らし合わせてみましょう。

なぜ起こる?―薬の作用と体質による原因を整理

薬剤性脱毛症がなぜ起こるのか、その原因は複雑で、薬の種類や作用、そして個人の体質が関わっています。薬が毛髪の成長サイクル(ヘアサイクル)にどのように影響を与えるのかを理解することが、原因究明の第一歩です。

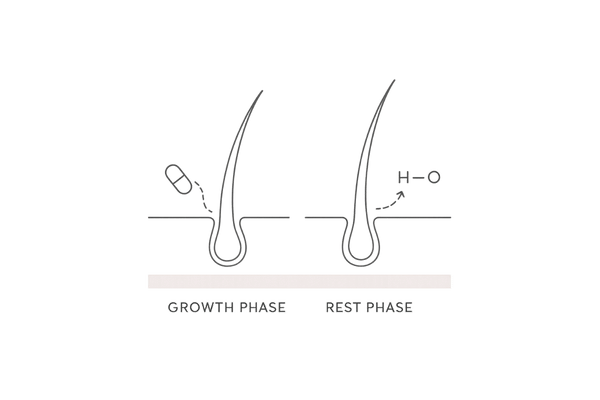

薬がヘアサイクルに与える影響

毛髪は、「成長期」「退行期」「休止期」というヘアサイクルを繰り返しています。多くの薬は、このサイクルのいずれかの段階に作用することで脱毛を引き起こします。

成長期への直接作用

抗がん剤に代表される一部の薬は、活発に細胞分裂を行っている成長期の毛母細胞に直接作用し、その活動を停止させたり、細胞自体を傷害したりします。

これにより、毛髪の成長が阻害され、結果として急激な脱毛(成長期脱毛)が生じます。これは、薬の細胞毒性が毛母細胞にも及ぶためです。

休止期への移行促進

一方、多くの薬は、毛髪を成長期から休止期へ早期に移行させることで脱毛(休止期脱毛)を引き起こします。通常、全毛髪の約10%が休止期にありますが、薬の影響でこの割合が増加し、結果として抜け毛が増えるのです。

ヘパリンやワーファリンなどの抗凝固薬、一部の降圧薬、インターフェロン製剤などがこのタイプの脱毛の原因として知られています。

脱毛を引き起こす可能性のある主な薬剤群

| 薬剤カテゴリー | 代表的な薬剤(例) | 主な脱毛タイプ |

|---|---|---|

| 抗がん剤 | 細胞分裂阻害薬全般 | 成長期脱毛 |

| 抗凝固薬 | ヘパリン、ワーファリン | 休止期脱毛 |

| 高脂血症治療薬 | 一部のスタチン系薬剤 | 休止期脱毛 |

原因となりうる主な薬の種類

脱毛の副作用が報告されている薬は多岐にわたります。

抗がん剤や抗凝固薬のほかにも、高血圧治療薬、高脂血症治療薬、抗うつ薬、抗てんかん薬、ホルモン剤、さらには一部のビタミン剤(ビタミンA過剰摂取など)でも脱毛が起こる可能性があります。

ただし、これらの薬を服用した全ての人に脱毛が起こるわけではありません。

体質や遺伝的要因の関与

同じ薬を同じ量だけ使用しても、脱毛が起こる人と起こらない人がいます。これには、個人の体質や遺伝的な要因が関わっていると考えられています。

薬の代謝能力や感受性の違いが、副作用としての脱毛の現れやすさに影響する可能性があります。女性ホルモンのバランスなども、間接的に影響することがあります。

医療機関で受けられる検査―根拠に基づく評価法

薬剤性脱毛症が疑われる場合、医療機関では正確な診断と原因特定のためにいくつかの検査を行います。これにより、他の脱毛症との鑑別や、適切な治療方針の決定に繋げます。

問診と視診

まず、医師による詳細な問診が行われます。いつから脱毛が始まったか、どのような症状があるか、現在服用中の薬(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)、既往歴、家族歴、生活習慣などを詳しく伝えます。

その後、頭皮や毛髪の状態を視診で確認し、脱毛の範囲やパターン、毛髪の太さや密度、頭皮の炎症の有無などを評価します。

医師に伝えるべき主な情報

- 脱毛が始まった正確な時期

- 服用している全ての薬の名前と服用期間

- 過去の病歴やアレルギー歴

- 最近の大きな生活習慣の変化やストレスの有無

血液検査

脱毛の原因として、甲状腺機能異常や鉄欠乏性貧血、膠原病など、他の全身疾患が隠れている可能性も考慮し、血液検査を行うことがあります。これにより、薬剤性脱毛症以外の原因を除外したり、全身状態を把握したりします。

ダーモスコピー検査

ダーモスコピーは、特殊な拡大鏡を用いて頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。毛髪の太さのばらつき、毛穴の閉塞、頭皮の血管の状態などを確認し、脱毛のタイプや活動性を評価するのに役立ちます。

この検査は非侵襲的で痛みもありません。

医療機関での主な検査項目

| 検査の種類 | 主な目的 | 検査内容(例) |

|---|---|---|

| 問診 | 情報収集、原因の推定 | 薬の服用歴、症状の経過確認 |

| 視診・触診 | 頭皮・毛髪状態の評価 | 脱毛範囲、毛髪密度、炎症の有無 |

| 血液検査 | 全身疾患の除外、栄養状態評価 | 甲状腺ホルモン、血清鉄、自己抗体など |

皮膚生検(必要な場合)

診断が困難な場合や、他の脱毛症との鑑別が難しい場合には、頭皮の一部を小さく採取して顕微鏡で調べる皮膚生検を行うこともあります。これにより、毛包周囲の炎症の程度や、ヘアサイクルの状態などをより詳細に評価できます。

選べる治療アプローチ―負担を抑えた回復プラン

薬剤性脱毛症の治療は、まず原因となっている薬を特定し、可能であればその薬の使用を中止または変更することが基本です。

しかし、原疾患の治療のために薬の継続が必要な場合も多く、その場合は脱毛の症状を軽減するための対策や、発毛を促す治療を検討します。

原因薬剤の中止・変更

最も効果的な治療は、原因と考えられる薬を中止することです。中止が可能であれば、多くの場合、数ヶ月から半年程度で毛髪は再生し始めます。ただし、自己判断で薬を中止するのは危険です。

必ず処方医と相談し、代替薬への変更や減量が可能かどうかを検討します。抗がん剤のように、治療上やむを得ない場合は、脱毛に対するケアを行いながら治療を継続することになります。

発毛・育毛治療

原因薬の中止が難しい場合や、脱毛後の回復を早めたい場合には、発毛・育毛治療が行われます。女性の脱毛症治療に用いられる代表的な薬として、ミノキシジル外用薬があります。

ミノキシジルは、頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促す効果が期待できます。医師の指導のもと、適切に使用することが大切です。

主な治療法の選択肢

| 治療アプローチ | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 原因薬剤の調整 | 中止、減量、代替薬への変更 | 脱毛の進行停止、自然回復 |

| 外用薬治療 | ミノキシジル塗布など | 発毛促進、ヘアサイクル改善 |

| 栄養療法・サプリメント | バランスの取れた食事、必要な栄養素の補給 | 毛髪の成長サポート |

頭皮環境の改善

健康な毛髪を育むためには、頭皮環境を整えることも重要です。低刺激性のシャンプーを使用し、優しく洗髪することを心がけましょう。また、頭皮マッサージは血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。

ただし、過度な刺激は逆効果になることもあるため、専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

精神的サポートとケア

脱毛は、特に女性にとって大きな精神的ストレスとなることがあります。不安や悩みを一人で抱え込まず、医師やカウンセラーに相談することも治療の一環です。

ウィッグやヘアピース、スカーフなどを活用して外見上の変化をカバーすることも、QOL(生活の質)を維持する上で有効な対策となります。

再発を防ぐ生活術―予防と薬との付き合い方

一度薬剤性脱毛症を経験すると、再発を心配される方も少なくありません。

完全に予防することは難しい場合もありますが、日々の生活習慣を見直し、薬と上手に付き合っていくことで、リスクを低減するための対策を講じることができます。

医師との連携と情報共有

新しい薬を処方される際や、市販薬を使用する際には、必ず医師や薬剤師に脱毛の既往があることを伝えましょう。副作用として脱毛の可能性がある薬を避ける、あるいは慎重に投与量を調整するなどの配慮をしてもらえる場合があります。

お薬手帳を活用し、服用している薬の情報を正確に伝えることが重要です。

バランスの取れた食事

髪の毛は主にタンパク質からできており、その成長にはビタミンやミネラルも必要です。特定の食品だけを摂取するのではなく、肉、魚、大豆製品、緑黄色野菜、海藻類などをバランス良く摂ることを心がけましょう。

特に、亜鉛や鉄分、ビタミンB群は健康な毛髪の維持に役立つ栄養素です。

毛髪の健康に役立つ栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 毛髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | 毛髪の合成を助ける | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| 鉄分 | 頭皮への酸素供給 | レバー、赤身肉、ほうれん草 |

質の高い睡眠とストレス管理

睡眠不足や過度なストレスは、ホルモンバランスや自律神経の乱れを引き起こし、ヘアサイクルに悪影響を与える可能性があります。毎日同じ時間に寝起きするなど規則正しい生活を送り、十分な睡眠時間を確保しましょう。

また、趣味やリラックスできる時間を持つなど、自分に合った方法でストレスを上手に解消することも大切です。

頭皮への適切なケア

頭皮を清潔に保つことは基本ですが、洗いすぎや強い刺激は避けましょう。自分の肌質に合ったシャンプーを選び、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗います。

紫外線も頭皮や毛髪にダメージを与えるため、外出時には帽子や日傘を利用するなどの対策も有効です。

受診タイミングと病院選び―専門医を活かすポイント

薬剤性脱毛症かもしれないと感じたら、どのタイミングで、どのような医療機関を受診すればよいのでしょうか。早期に専門医の診察を受けることが、的確な診断と適切な治療、そして不安の軽減に繋がります。

受診を検討するべきサイン

以下のような症状や状況が見られたら、一度専門医に相談することをお勧めします。

受診の目安となる脱毛・頭皮のサイン

- 抜け毛が急激に増え、数週間以上続く

- 特定の薬を飲み始めてから脱毛が気になりだした

- 頭皮にかゆみ、赤み、痛みなどの異常がある

- 脱毛の範囲が広がり、地肌が目立つようになった

特に、薬の服用と脱毛の開始時期に関連性があると感じる場合は、早めの受診が重要です。

皮膚科専門医の選択

脱毛症の診療は、主に皮膚科で行われます。中でも、脱毛症を専門的に扱っている医師や、「日本皮膚科学会認定皮膚科専門医」の資格を持つ医師がいる医療機関を選ぶと、より専門的なアドバイスや治療を受けやすいでしょう。

クリニックのホームページなどで、脱毛症治療に関する情報発信をしているかどうかも参考になります。

初診時に準備しておくこと

初診時には、医師に正確な情報を伝えることが大切です。服用中の全ての薬(商品名、用量、服用開始時期)、サプリメント、これまでの病歴、脱毛が始まった時期や経過などをまとめたメモを持参するとスムーズです。

お薬手帳があれば必ず持参しましょう。また、聞きたいことや不安な点を事前にリストアップしておくと、診察時間を有効に使えます。

初診時の持ち物・準備リスト

| 項目 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| お薬手帳・薬剤情報 | 服用中の全薬剤リスト | 原因薬の特定 |

| 症状のメモ | 脱毛開始時期、抜け毛の量、頭皮症状 | 正確な情報伝達 |

| 質問リスト | 聞きたいこと、不安な点 | 疑問解消 |

心身を支えるセルフケア―前向きに続けるコツ

薬剤性脱毛症の治療や対策は、時に時間がかかることもあり、その過程で不安やストレスを感じることもあるかもしれません。

医療機関での治療と並行して、ご自身でできるセルフケアを取り入れ、心身ともに健やかな状態を保つことが、前向きに治療を続けるための秘訣です。

正しい情報収集と理解

脱毛に関する情報はインターネット上にも溢れていますが、中には不確かなものや誤った情報も少なくありません。信頼できる情報源(医療機関のウェブサイト、公的機関の情報など)を選び、正しい知識を身につけることが大切です。

不明な点や疑問点は、遠慮なく医師に質問しましょう。ご自身の状態を正しく理解することが、不安を和らげる第一歩です。

外見ケアの工夫

脱毛が気になる場合、ウィッグやヘアピース、帽子、スカーフなどを上手に活用することで、外見上の悩みを軽減できます。最近では、医療用ウィッグも自然で質の高いものが増えており、様々なスタイルを選べます。

美容師に相談して、脱毛が目立ちにくいヘアスタイルを工夫してもらうのも良いでしょう。自分に合った方法で、おしゃれを楽しむ気持ちを忘れないことが大切です。

ストレスコーピングとリラクゼーション

脱毛によるストレスは、さらなるヘアサイクルの乱れを招く悪循環に陥る可能性があります。自分なりのストレス解消法を見つけ、意識的にリラックスする時間を作りましょう。

軽い運動、趣味への没頭、瞑想、アロマテラピーなどが有効です。十分な睡眠と休息も、心身の回復には欠かせません。

サポートグループや相談窓口の活用

同じ悩みを抱える人々と交流したり、専門の相談窓口を利用したりすることも、精神的な支えになります。患者会やサポートグループでは、情報交換をしたり、共感し合えたりすることで、孤独感を和らげることができます。

一人で抱え込まず、頼れる人や場所に繋がることも考えてみましょう。

よくある質問(FAQ)

薬剤性脱毛症に関して、患者様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

- 薬をやめれば、髪は必ず元に戻りますか?

-

原因となった薬を中止または変更できれば、多くの場合、毛髪は数ヶ月から1年程度で自然に回復することが期待できます。ただし、回復の程度やスピードには個人差があります。

また、抗がん剤など一部の薬では、脱毛が永続的になることも稀に報告されています。まずは医師に相談し、適切な指示を受けることが重要です。

- 薬剤性脱毛症の治療にはどのような選択肢がありますか?

-

基本は原因薬の特定と、可能であればその中止・変更です。それが難しい場合は、ミノキシジル外用薬などの発毛促進治療や、頭皮環境を整えるケア、栄養バランスの改善などを行います。

症状や状況に応じて、医師が適切な治療法を提案します。

- 薬剤性脱毛症と他の脱毛症(例 女性型脱毛症)との違いは何ですか?

-

薬剤性脱毛症は特定の薬の服用が直接的な原因であるのに対し、女性型脱毛症(FAGA/FPHL)は主に加齢やホルモンバランスの変化、遺伝的要因などが複雑に関与して起こる進行性の脱毛症です。

症状の現れ方や脱毛のパターン、治療法も異なります。正確な診断は専門医による診察が必要です。

- 脱毛の副作用がある薬をどうしても服用し続けなければならない場合、何か対策はありますか?

-

薬の継続が必要な場合は、脱毛の症状を少しでも軽減するための対策を医師と相談します。例えば、抗がん剤治療中には頭皮冷却療法が試みられることもあります。

また、ミノキシジル外用薬の使用や、ウィッグの活用、精神的なケアなども重要な対策となります。

薬剤性脱毛症の症状は多岐にわたり、抜け毛の量の変化や髪質の変化、頭皮の異常などが現れることがあります。

ご自身の状態を正確に把握するために、「女性の薬剤性脱毛症の症状」で詳しい解説をご覧ください。

初期サインや他の脱毛症との違いも紹介しており、早期発見と適切な対処に繋がります。

参考文献

VALEYRIE-ALLANORE, Laurence; SASSOLAS, Bruno; ROUJEAU, Jean-Claude. Drug-induced skin, nail and hair disorders. Drug safety, 2007, 30: 1011-1030.

HILL, Rachel C.; ZELDIN, Steven D.; LIPNER, Shari R. Drug-Induced Hair Loss: Analysis of the Food and Drug Administration’s Adverse Events Reporting System Database. Skin Appendage Disorders, 2025, 11.1: 63-69.

TOSTI, Antonella, et al. Drug-induced hair loss and hair growth: incidence, management and avoidance. Drug safety, 1994, 10: 310-317.

TOSTI, Antonella; PAZZAGLIA, Massimiliano. Drug reactions affecting hair: diagnosis. Dermatologic clinics, 2007, 25.2: 223-231.

EZEMMA, Ogechi, et al. Drug-induced alopecia areata: a systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology, 2024, 90.1: 133-134.

ASFOUR, Leila; RUTKOWSKI, David; HARRIES, Matthew. Drug-Induced Hair Changes. In: Drug Eruptions. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 237-246.

SANTOS, Zenildo; AVCI, Pinar; HAMBLIN, Michael R. Drug discovery for alopecia: gone today, hair tomorrow. Expert opinion on drug discovery, 2015, 10.3: 269-292.

RICCI, Francesco, et al. Drug-induced hair colour changes. European Journal of Dermatology, 2016, 26: 531-536.

WU, Min; YU, Qingxiong; LI, Qingfeng. Differences in reproductive toxicology between alopecia drugs: an analysis on adverse events among female and male cases. Oncotarget, 2016, 7.50: 82074.

PITTON RISSARDO, Jamir, et al. Antiseizure medication-induced alopecia: a literature review. Medicines, 2023, 10.6: 35.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事