薬剤性脱毛症は、特定の薬の使用が原因で起こる脱毛症です。女性にとっても大きな悩みとなり得るこの症状について、原因となる薬剤や体内で起こる変化、そしてどのような検査で診断を進めるのかを詳しく解説します。

Dr.小林智子

Dr.小林智子ご自身の症状と照らし合わせ、不安な点は医師にご相談ください。

脱毛を引き起こす薬剤群—抗がん剤だけじゃない範囲

薬剤性脱毛症と聞くと、多くの方がまず抗がん剤を思い浮かべるかもしれません。確かに抗がん剤は代表的な原因薬剤ですが、実際にはもっと多くの種類の薬が脱毛を引き起こす可能性があります。

日常的に使用される薬の中にも、注意が必要なものが存在します。大切なのは、どのような薬にそのリスクがあるのかを知っておくことです。

代表的な原因薬剤

薬剤が原因で起こる脱毛には、様々な薬が関与しています。特に細胞増殖を抑える作用を持つ薬は、毛髪を作り出す毛母細胞にも影響を与えやすく、脱毛の原因となることがあります。

しかし、それ以外の薬でも脱毛が報告されているため、注意が必要です。

主な薬剤カテゴリー

| 薬剤カテゴリー | 代表的な薬剤例 | 脱毛への影響 |

|---|---|---|

| 抗がん剤(細胞障害性薬剤) | シクロホスファミド、ドキソルビシン、パクリタキセルなど | 毛母細胞の分裂を強く抑制し、成長期脱毛を引き起こすことが多い。 |

| 免疫抑制剤 | メトトレキサート、シクロスポリンなど | 細胞増殖抑制作用により、脱毛の原因となることがある。 |

| ホルモン剤 | 経口避妊薬(一部)、男性ホルモン剤、甲状腺治療薬など | ホルモンバランスの変化を通じてヘアサイクルに影響を与える。 |

抗がん剤以外の原因薬

抗がん剤以外にも、私たちの身近な薬が脱毛の原因となることがあります。

例えば、高血圧の治療薬、脂質異常症の治療薬、抗うつ薬、抗てんかん薬、さらには一部の抗生物質や抗ウイルス薬(インターフェロンなど)でも脱毛の副作用が報告されています。

ワーファリンのような血液をサラサラにする薬も、まれに脱毛を引き起こすことがあります。

注意すべき日常的な薬剤

日常的に服用する機会のある薬の中にも、脱毛のリスクを持つものがあります。以下にいくつかの例を挙げますが、これらは一部であり、全ての薬を網羅しているわけではありません。

- 高血圧治療薬(一部のβ遮断薬、ACE阻害薬など)

- 脂質異常症治療薬(フィブラート系薬剤など)

- 精神神経系薬剤(抗うつ薬、気分安定薬など)

これらの薬を服用していて脱毛が気になり始めた場合は、自己判断で中断せず、必ず処方した医師に相談してください。薬の種類や量、服用期間によって脱毛の頻度や程度は異なります。

薬剤による脱毛の発症パターン

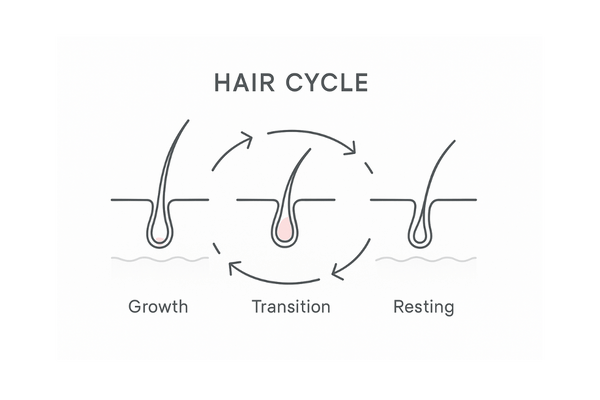

薬剤による脱毛の発症パターンは、主に「成長期脱毛」と「休止期脱毛」の二つに分けられます。どちらのパターンで脱毛が起こるかは、原因となる薬の種類や作用によって異なります。

成長期脱毛は薬の使用開始から比較的早期に、広範囲にわたって急速に脱毛が進行することが特徴です。一方、休止期脱毛は薬の使用開始から数ヶ月後に、比較的ゆっくりと脱毛が始まることが多いです。

毛包に何が起こる?—成長期阻害と休止期移行のメカニズム

薬が原因で髪の毛が抜けるとき、毛根を包む組織である「毛包」では一体何が起きているのでしょうか。髪の毛には「ヘアサイクル」と呼ばれる成長の周期があり、薬はこのサイクルに影響を与えることで脱毛を引き起こします。

主に「成長期脱毛」と「休止期脱毛」という二つのタイプがあり、それぞれ毛包への作用が異なります。

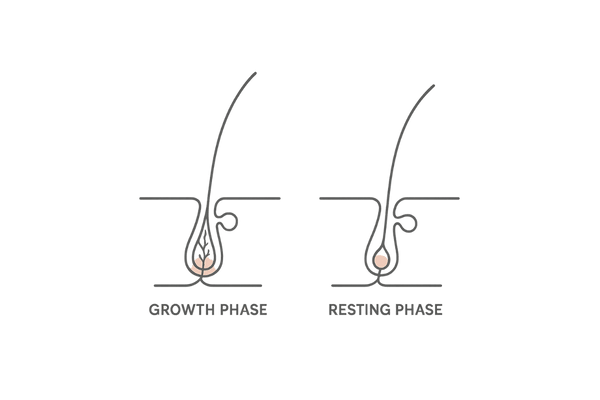

ヘアサイクルの基礎知識

健康な髪の毛は、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。成長期は髪が活発に伸びる期間で、通常2~6年続きます。

その後、退行期に入り毛母細胞の活動が弱まり、休止期になると毛包は活動を完全に停止し、やがて髪は自然に抜け落ちます。そして再び新しい成長期の毛が生えてきます。

ヘアサイクルの各段階

| 段階 | 期間の目安 | 毛髪の状態 |

|---|---|---|

| 成長期 | 2~6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が伸び続ける。 |

| 退行期 | 約2週間 | 毛母細胞の分裂が停止し、毛球部が萎縮する。 |

| 休止期 | 約3~4ヶ月 | 毛包の活動が完全に停止し、毛髪が抜け落ちる準備をする。 |

成長期脱毛の発生

成長期脱毛は、毛母細胞が活発に分裂している成長期の毛包が、薬によって直接的なダメージを受けることで起こります。

抗がん剤などが代表的で、これらの薬は細胞分裂を抑制する作用があるため、急速に分裂する毛母細胞も標的となりやすいのです。その結果、十分に成長する前に毛髪が細くなったり、途中で切れたり、抜け落ちたりします。

このタイプの脱毛は、薬の投与開始から比較的短期間(数日から数週間)で始まり、広範囲に急速に進行することが特徴です。

成長期脱毛を引き起こす薬の作用点

成長期脱毛を引き起こす薬は、毛母細胞のDNA合成や細胞分裂を阻害することで、毛髪の成長を停止させます。これにより、毛髪は弱々しくなり、物理的な刺激(シャンプーやブラッシングなど)で簡単に抜けてしまいます。

休止期脱毛の発生

休止期脱毛は、何らかの原因で成長期にある毛包が一斉に休止期へと移行してしまうことで起こる脱毛です。薬剤性の場合、特定の薬がヘアサイクルを乱し、通常よりも多くの毛髪が早期に休止期に入ってしまうことが原因と考えられます。

このタイプの脱毛は、原因となる薬の使用開始から2~4ヶ月程度経過してから症状が現れることが一般的で、成長期脱毛ほど急速ではなく、びまん性(広範囲)に薄毛が進行します。

インターフェロンやワーファリン、一部の降圧薬などが休止期脱毛を引き起こすことがあります。

休止期脱毛への移行を促す要因

休止期脱毛では、薬の影響で成長期が短縮され、多くの毛髪が予定よりも早く休止期に入ります。その結果、通常の抜け毛の量(1日50~100本程度)を大幅に超える毛髪が抜け落ち、全体的に髪のボリュームが減少します。

女性型脱毛症(FAGA)の初期症状と似ていることもあります。

リスクを左右する因子—用量・期間・併用薬・体質

同じ薬を使用していても、必ずしも全員に脱毛が起こるわけではありません。薬剤性脱毛症の発症リスクは、いくつかの因子によって左右されます。

薬の種類だけでなく、その使用量や使用期間、他の薬との組み合わせ、そして個人の体質などが複雑に関係しています。これらの因子を理解することは、リスクを予測し、対策を考える上で重要です。

薬剤の用量と投与期間

一般的に、薬の用量が多く、投与期間が長くなるほど、脱毛のリスクは高まる傾向にあります。特に抗がん剤のような細胞毒性の強い薬では、この傾向が顕著です。

高用量の薬剤は毛母細胞に対してより強い影響を与え、広範囲かつ重度の脱毛を引き起こす可能性があります。また、短期間の使用では問題なくても、長期間にわたって使用することで徐々に毛髪への影響が現れる薬もあります。

用量依存性の例

| 薬剤の種類 | 低用量での影響 | 高用量での影響 |

|---|---|---|

| 一部の抗がん剤 | 軽度の脱毛または変化なし | 高度な成長期脱毛 |

| ビタミンA誘導体 | 影響は少ない | 休止期脱毛のリスク増加 |

併用薬の影響

複数の薬を同時に使用している場合、それぞれの薬が単独では脱毛を引き起こさなくても、相互作用によって脱毛のリスクが高まることがあります。

また、ある薬が他の薬の代謝を変化させ、結果として脱毛を引き起こす薬の血中濃度が上昇し、副作用として脱毛が現れることも考えられます。

そのため、服用しているすべての薬(処方薬、市販薬、サプリメントを含む)を医師に正確に伝えることが大切です。

個人の体質と遺伝的背景

薬剤性脱毛症の発症には、個人の体質も大きく関わっています。同じ薬を同じ量だけ使用しても、脱毛が起こる人と起こらない人がいるのは、薬剤の代謝能力や毛包の感受性に個人差があるためです。

遺伝的な背景が、特定の薬に対する感受性を高めている可能性も指摘されています。例えば、薬を分解する酵素の活性が遺伝的に低い人は、薬の成分が体内に長く留まりやすく、副作用が出やすいと考えられます。

体質的要因の考慮点

- 過去の薬剤アレルギー歴

- 特定の疾患の既往(自己免疫疾患など)

- 家族歴(薬剤による副作用の経験など)

これらの情報は、医師が個々の患者さんのリスクを評価する上で参考になります。

年齢や性別、基礎疾患の関与

年齢や性別も、薬剤性脱毛症のリスクに影響を与える可能性があります。例えば、高齢者は複数の薬剤を服用していることが多く、また加齢に伴い毛髪自体が弱くなっているため、薬剤の影響を受けやすい場合があります。

女性の場合、ホルモンバランスの変化がヘアサイクルに影響を与えるため、ホルモン剤など特定の薬に対してより敏感に反応することがあります。

また、甲状腺機能異常や栄養不良といった基礎疾患があると、薬剤による脱毛が悪化したり、回復が遅れたりすることがあります。

まずは薬歴を徹底確認—問診で見落とさないコツ

薬剤性脱毛症の診断において、最も重要な情報源となるのが「薬歴」です。いつから、どのような薬を、どのくらいの量、どのくらいの期間使用しているのかを詳細に把握することが、原因究明の第一歩となります。

問診では、患者さん自身が脱毛の原因と考えていない薬やサプリメントについても、漏れなく聞き取ることが大切です。医師との丁寧なやり取りが、診断の精度を高めます。

脱毛の時期と薬剤開始時期の関連

問診では、まず脱毛がいつ頃から気になり始めたか、そしてその時期に新たに使用を開始した薬、中止した薬、あるいは用量を変更した薬がないかを確認します。

薬剤性脱毛症の場合、原因となる薬の使用開始から脱毛症状が現れるまでの期間には一定の傾向があります。例えば、抗がん剤による成長期脱毛は比較的早期に発症し、休止期脱毛は数ヶ月経ってから現れることが多いです。

この時間的な関連性を明らかにすることが、原因薬剤を特定する上で非常に重要です。

市販薬・サプリメントの確認

処方薬だけでなく、患者さんが自己判断で購入・使用している市販薬や健康食品、サプリメントについても詳細に確認する必要があります。

これらの中にも、まれに脱毛を引き起こす成分が含まれていたり、処方薬との相互作用で影響が出たりすることがあるためです。患者さん自身が「薬ではない」と考えているものでも、体内で何らかの作用を持つ可能性を考慮し、幅広く情報を集めます。

確認すべき市販品・サプリメントの例

| 種類 | 注意点 | 脱毛との関連可能性 |

|---|---|---|

| 総合感冒薬 | 特定の成分(例:エフェドリン類)の長期・大量使用 | まれに報告あり |

| ビタミン剤 | ビタミンAの過剰摂取 | 休止期脱毛のリスク |

| ハーブ系サプリメント | 成分不明確なもの、ホルモン様作用を持つもの | 情報が乏しいが注意が必要 |

過去の薬剤副作用歴

過去に何らかの薬で副作用(脱毛に限らず、発疹やかゆみなども含む)を経験したことがあるかどうかも重要な情報です。特定の薬物グループに対して過敏な体質である可能性を示唆することがあります。

また、以前に薬剤性脱毛症と診断された経験があれば、その時の原因薬剤や状況を詳しく聞き取ることで、今回の診断の手がかりになることがあります。

生活習慣やストレス状況の聴取

薬剤性脱毛症を疑う場合でも、他の脱毛原因(例:女性型脱毛症、円形脱毛症、栄養不足による脱毛など)の可能性を完全に排除することはできません。

そのため、最近の生活習慣の変化、大きなストレスの有無、食事内容、睡眠時間なども合わせて聴取し、多角的に原因を探る姿勢が大切です。これらの要因が、薬剤による脱毛を助長している可能性も考えられます。

視診・プルテスト・写真比較—外観からのスクリーニング

問診で得られた情報を基に、次は実際に頭皮や毛髪の状態を観察する「視診」を行います。脱毛の範囲やパターン、頭皮の色調や炎症の有無などを目で見て確認します。

さらに、「プルテスト(毛髪牽引試験)」や治療前後の「写真比較」といった簡便な方法も、薬剤性脱毛症のスクリーニングや経過観察に役立ちます。これらの検査は、患者さんに大きな負担をかけることなく行えるのが利点です。

脱毛のパターンと範囲の観察

視診では、まず脱毛が頭部全体に広がっているのか(びまん性脱毛)、それとも特定の部位に限局しているのか(限局性脱毛)を確認します。

薬剤性脱毛症では、びまん性に脱毛が起こることが多いですが、原因薬剤や個人の反応によってはパターンが異なることもあります。

また、頭頂部や前頭部の生え際などが特に薄くなっている場合は、女性型脱毛症(FAGA)の合併も考慮します。毛髪の太さや密度、切れ毛の有無なども重要な観察ポイントです。

プルテスト(毛髪牽引試験)

プルテストは、医師が患者さんの頭髪の一部(通常20~60本程度)を軽く引っ張り、簡単に抜ける毛髪の本数や状態を調べる検査です。

健康な状態でも1日に50~100本程度の毛髪は自然に抜け落ちますが、このテストで6本以上(全体の10%以上)の毛髪が容易に抜ける場合は、活動性の脱毛症が疑われます。

抜けた毛髪の毛根の状態(成長期毛か休止期毛か)を観察することで、成長期脱毛か休止期脱毛かの手がかりを得ることもできます。この検査は、脱毛の勢いを客観的に評価するのに役立ちます。

プルテストの評価ポイント

| 評価項目 | 正常所見の目安 | 異常所見の示唆 |

|---|---|---|

| 抜ける本数(約50本中) | 1~2本程度 | 6本以上(活動性の高い脱毛) |

| 毛根の状態 | 主に棍棒状の休止期毛 | 毛根鞘が付着した成長期毛が多い場合は成長期脱毛の可能性 |

頭皮の状態(炎症、フケ、色調)

脱毛だけでなく、頭皮自体の状態も詳しく観察します。赤み(炎症)、かゆみ、フケ、湿疹、乾燥、あるいは逆に脂っぽさなどがないかを確認します。薬剤によっては、アレルギー反応や皮膚炎を引き起こし、それが脱毛を伴うこともあります。

また、頭皮の色調が不健康であったり、毛穴の詰まりが見られたりする場合も、毛髪の成長環境が悪化しているサインと考えられます。

治療前後の写真撮影による比較

薬剤性脱毛症が疑われる場合や、治療を開始する際には、頭部の写真を撮影しておくことが推奨されます。同じ画角、同じ照明条件で定期的に撮影することで、脱毛の進行度合いや治療効果を客観的に比較・評価することができます。

患者さん自身も変化を視覚的に認識しやすいため、治療へのモチベーション維持にもつながります。特に広範囲にわたる脱毛の場合、全体像の変化を捉えるのに有効です。

血液・ホルモン・栄養検査—脱毛を悪化させる背景を探る

薬剤性脱毛症の診断や治療方針を決定する上で、血液検査は重要な情報を提供します。

全身状態の把握はもちろんのこと、脱毛を悪化させる可能性のある他の要因、例えば甲状腺機能異常、鉄欠乏性貧血、亜鉛不足、あるいはホルモンバランスの乱れなどがないかを確認します。

これらの問題が背景にあると、薬剤による脱毛がより顕著になったり、回復が遅れたりすることがあるためです。

全身状態のスクリーニング

まず、一般的な血液検査(血球計算、肝機能、腎機能など)を行い、全身的な健康状態に異常がないかを確認します。

特定の薬剤は肝臓や腎臓に負担をかけることがあり、これらの機能低下が間接的に毛髪の健康に影響を与える可能性も考慮します。また、炎症反応の指標であるCRPなどを調べることで、体内に隠れた炎症がないかを探ることもあります。

甲状腺機能検査

甲状腺ホルモンは、全身の代謝を調節する重要なホルモンであり、毛髪の成長にも深く関わっています。甲状腺機能亢進症でも低下症でも、脱毛を引き起こすことがあります。

薬剤性脱毛症を疑う場合でも、甲状腺機能に異常がないかを確認することは大切です。

特に、インターフェロンやアミオダロン、リチウムなどの薬剤は甲状腺機能に影響を与える可能性があるため、これらの薬を使用している場合は定期的な検査が推奨されます。

甲状腺関連の主な検査項目

| 検査項目 | 基準値の目安(施設により異なる) | 異常値が示す可能性 |

|---|---|---|

| TSH(甲状腺刺激ホルモン) | 0.5~5.0 μIU/mL | 高値:甲状腺機能低下症疑い、低値:甲状腺機能亢進症疑い |

| FT4(遊離サイロキシン) | 0.9~1.7 ng/dL | 高値:甲状腺機能亢進症疑い、低値:甲状腺機能低下症疑い |

| FT3(遊離トリヨードサイロニン) | 2.3~4.0 pg/mL | 高値:甲状腺機能亢進症疑い、低値:甲状腺機能低下症疑い |

鉄・亜鉛などの微量元素測定

鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。鉄欠乏性貧血になると、頭皮への酸素供給も滞り、毛母細胞の活動が低下して脱毛の原因となることがあります。

特に女性は月経により鉄分を失いやすいため注意が必要です。また、亜鉛はタンパク質の合成や細胞分裂に不可欠なミネラルであり、不足すると毛髪の成長が妨げられ、脱毛や毛質の低下を招くことがあります。

これらの微量元素の不足が疑われる場合には、血清フェリチン(貯蔵鉄)や血清亜鉛の値を測定します。

性ホルモンバランスの評価

女性の場合、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)と男性ホルモン(テストステロンなど)のバランスがヘアサイクルに影響を与えます。経口避妊薬や更年期障害治療薬など、ホルモン剤の使用が脱毛の原因となることがあります。

また、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など、男性ホルモンが相対的に高くなる状態では、女性型脱毛症(FAGA)様の脱毛が見られることがあります。必要に応じて、これらのホルモン値を測定し、バランスの乱れがないかを確認します。

トリコスキャン・顕微鏡解析—毛径と発育状態の客観評価

視診や問診に加え、より客観的に毛髪の状態を評価するために、トリコスキャンや顕微鏡を用いた毛髪解析が行われることがあります。

これらの検査は、毛髪の太さ(毛径)、密度、成長期と休止期の毛髪の割合などを数値化・画像化することで、脱毛の程度や種類をより詳細に把握するのに役立ちます。治療効果の判定にも有用な情報を提供します。

トリコスキャン(毛髪画像解析)の原理と手順

トリコスキャンは、専用のカメラとソフトウェアを用いて頭皮の一部(通常1平方センチメートル程度)を高倍率で撮影し、毛髪の様々なパラメーターを自動解析するシステムです。

検査前に頭皮の特定部位を短く剃毛し、数日後に再度撮影することで、成長期毛の割合や成長速度などを算出することも可能です。非侵襲的で痛みもなく、短時間で詳細なデータが得られるのが特徴です。

トリコスキャンで評価可能な項目

- 毛髪密度(単位面積あたりの毛髪本数)

- 毛髪の太さ(直径)とその分布

- 成長期毛と休止期毛の割合

- 細い毛(軟毛)の割合

毛髪の太さと密度の測定

薬剤性脱毛症では、毛髪が細くなったり(菲薄化)、全体の毛髪密度が低下したりすることがあります。トリコスキャンや顕微鏡を用いることで、これらの変化を数値で捉えることができます。

例えば、平均毛径が通常よりも細くなっている、あるいは太い毛と細い毛のばらつきが大きいといった所見は、毛包の機能が低下している可能性を示唆します。治療によってこれらの数値が改善するかどうかを追跡することも重要です。

成長期毛と休止期毛の比率分析(アナゲン・テロゲン比)

健康な頭皮では、全毛髪の約85~90%が成長期(アナゲン)にあり、約10~15%が休止期(テロゲン)にあります。薬剤性脱毛症のうち、休止期脱毛ではこのバランスが崩れ、休止期毛の割合が異常に増加します(例:20%以上)。

トリコスキャンや、抜去した毛髪を顕微鏡で観察するトリコグラム(毛根像検査)によって、このアナゲン・テロゲン比を評価し、脱毛のタイプを判断する手がかりとします。

成長期脱毛の場合は、毛根が変形した成長期毛(異栄養性毛)が多く見られることがあります。

毛周期の評価

| 毛髪の状態 | 特徴 | 薬剤性脱毛症との関連 |

|---|---|---|

| 成長期毛(アナゲン毛) | 毛根鞘に包まれ、メラニン色素が豊富。 | 抗がん剤などで損傷すると異栄養性成長期脱毛となる。 |

| 休止期毛(テロゲン毛) | 毛根は棍棒状で色素が薄い。 | 休止期脱毛ではこの割合が著しく増加する。 |

毛幹異常の顕微鏡観察

顕微鏡で毛幹(皮膚から出ている毛の部分)を詳細に観察することで、薬剤によるダメージの痕跡を見つけられることがあります。

例えば、毛幹が途中でくびれていたり、ねじれていたり、あるいは特定の薬剤に特徴的な構造異常(例:トリコレクシス・ノドサ様変化)が見られる場合などです。これらの所見は、薬剤が毛髪の形成に直接影響を与えた証拠となり得ます。

必要に応じた頭皮生検—組織レベルでの薬害チェック

多くの薬剤性脱毛症は、問診、視診、血液検査、トリコスキャンなどで診断がつきますが、診断が困難な場合や、他の脱毛症との鑑別が難しい場合には、頭皮生検(皮膚組織採取)を行うことがあります。

これは、局所麻酔下に頭皮の一部(通常は直径4mm程度の円形)を採取し、顕微鏡で毛包やその周囲の組織の状態を詳しく調べる検査です。薬剤による毛包への直接的な影響や炎症のパターンなどを確認できます。

頭皮生検の適応となるケース

頭皮生検は侵襲的な検査であるため、全ての場合に行われるわけではありません。以下のような場合に検討されます。

- 他の検査で診断が確定しない難治性の脱毛

- 円形脱毛症や瘢痕性脱毛症など、他の重篤な脱毛症との鑑別が必要な場合

- 薬剤性脱毛症の中でも、特殊な病態が疑われる場合

医師が総合的に判断し、患者さんと相談の上で実施を決定します。

採取部位と手技

生検を行う部位は、脱毛が活動的であると考えられる領域と、比較的正常に近い領域の境界部などが選ばれることが多いです。局所麻酔薬を注射した後、パンチと呼ばれる円筒状のメスで皮膚をくり抜き、数針縫合します。

採取した組織はホルマリンで固定し、薄くスライスして染色した後、病理医が顕微鏡で詳細に観察します。

病理組織学的所見の特徴

薬剤性脱毛症の病理組織像は、成長期脱毛か休止期脱毛かによって特徴が異なります。

成長期脱毛(アナゲン・エフルビアム)では、成長期毛包の毛母細胞にアポトーシス(細胞死)や壊死が見られたり、毛包上皮細胞の空胞変性、毛包周囲の炎症細胞浸潤などが観察されることがあります。

休止期脱毛(テロゲン・エフルビアム)では、休止期毛包の割合が著しく増加している所見が主体となります。炎症は軽微か、または見られないことが多いです。

これらの所見と臨床症状、薬歴などを総合的に判断して診断を確定します。

薬剤性脱毛症における組織所見の例

| 脱毛タイプ | 主な組織学的特徴 | 関連薬剤例 |

|---|---|---|

| 成長期脱毛 | 毛母細胞の変性・壊死、毛包上皮の空胞化、成長期毛根の異栄養変化 | 抗がん剤、重金属 |

| 休止期脱毛 | 休止期毛包の割合増加(通常25%以上)、毛包周囲の軽微な炎症 | 抗凝固薬、降圧薬、インターフェロン |

他の脱毛症との鑑別診断

頭皮生検は、薬剤性脱毛症と他の脱毛症、特に症状が似ていることがある円形脱毛症や女性型脱毛症(FAGA)、あるいは瘢痕性脱毛症(毛包が破壊され再生しなくなるタイプ)との鑑別に有用です。

例えば、円形脱毛症では毛包周囲に特徴的なリンパ球浸潤(「蜂の巣状」浸潤)が見られますし、FAGAでは毛包のミニチュア化(小型化)が進行します。

これらの特徴的な組織像を確認することで、より正確な診断と適切な治療方針の選択につながります。

代謝遺伝子検査の応用—個別の薬剤感受性を見極める

近年、個人の遺伝情報を基に薬剤の効果や副作用のリスクを予測する「ファーマコゲノミクス(PGx)」という分野が注目されています。

薬剤性脱毛症に関しても、特定の薬剤の代謝に関わる遺伝子のタイプ(遺伝子多型)によって、脱毛の副作用が出やすいかどうかが異なる可能性が研究されています。

将来的には、このような遺伝子検査を応用することで、個々の患者さんに合わせた薬剤選択や副作用予防に繋がることが期待されます。

薬剤代謝酵素の遺伝子多型

私たちの体内で薬を分解・無毒化する際には、様々な「薬剤代謝酵素」が働いています。これらの酵素の働き具合は遺伝子によって規定されており、個人差があります。

特定の遺伝子多型を持つ人は、ある酵素の活性が標準的な人よりも高かったり低かったりします。

酵素活性が低い場合、薬が体内で分解されにくく、血中濃度が高い状態が続きやすくなるため、副作用(脱毛を含む)のリスクが高まる可能性があります。

感受性遺伝子の探索研究

現在、どのような遺伝子多型が薬剤性脱毛症の発症リスクと関連しているのか、世界中で研究が進められています。

例えば、抗がん剤の一種であるフルオロウラシル(5-FU)による脱毛副作用には、この薬の代謝に関わるDPYD遺伝子の多型が関与している可能性が示唆されています。

しかし、多くの薬剤性脱毛症では、単一の遺伝子だけでなく複数の遺伝子や環境因子が複雑に関与していると考えられており、実用化にはまだ課題が多いのが現状です。

個別化医療への期待

もし、薬剤を投与する前に遺伝子検査によって脱毛リスクが高いと予測できれば、より副作用の少ない代替薬を選択したり、予防的な対策を講じたりすることが可能になるかもしれません。

これは「個別化医療」または「オーダーメイド医療」と呼ばれるアプローチの一つです。

薬剤性脱毛症の分野でも、将来的にはこのような遺伝情報を活用した治療戦略が実現することが期待されていますが、現時点ではまだ研究段階であり、一般的な診療で広く行われている検査ではありません。

遺伝子検査の現状と課題

| 現状 | 課題 |

|---|---|

| 一部の薬剤(抗がん剤など)で研究が進んでいる。 | 多くの薬剤で関連遺伝子が未特定。 |

| 特定の遺伝子多型と副作用の関連が報告され始めている。 | 人種差や個人差が大きい。 |

| 倫理的・社会的な配慮も必要。 | 検査コストや実用化までの道のり。 |

現時点では、薬剤性脱毛症の診断やリスク評価において、代謝遺伝子検査がルーチンで行われることはありません。しかし、今後の研究の進展によっては、より安全で効果的な薬物治療の実現に貢献する可能性があります。

よくある質問

- 薬を飲み始めてすぐに髪が抜け始めました。これは薬剤性脱毛症でしょうか?

-

はい、その可能性があります。特に抗がん剤など一部の薬では、服用開始後数日から数週間という比較的早い段階で「成長期脱毛」が起こることがあります。

ただし、他の原因も考えられますので、まずは処方医にご相談ください。いつからどの薬を飲み始めたか、脱毛の始まった時期や程度などを詳しく伝えることが大切です。

- 以前、別の薬で脱毛した経験があります。今回も同じように脱毛しますか?

-

過去に薬剤性脱毛症を経験されたからといって、必ずしも今回使用する薬でも同様に脱毛が起こるとは限りません。薬の種類や作用、ご自身の体質によって反応は異なります。

しかし、過去の経験は医師にとって重要な情報となりますので、診察時には必ずお伝えください。薬剤の選択や副作用のモニタリングにおいて参考になります。

- 脱毛の原因が薬かどうか、自分で判断する方法はありますか?

-

Aご自身だけで薬剤性脱毛症かどうかを確実に判断するのは難しいです。脱毛の原因は多岐にわたるため、専門医による診察と検査が必要です。

薬の使用と脱毛の開始時期に関連性があるように感じても、自己判断で薬を中止したり減量したりするのは危険です。必ず医師に相談し、指示を仰いでください。

- 検査にはどのくらいの費用と時間がかかりますか?

-

検査の種類や医療機関によって費用や時間は異なります。問診や視診、プルテストなどは通常の診察範囲内で行われることが多いですが、血液検査やトリコスキャン、頭皮生検などは別途費用がかかります。

具体的な費用や所要時間については、受診するクリニックに直接お問い合わせいただくのが確実です。保険適用の可否も検査内容によります。

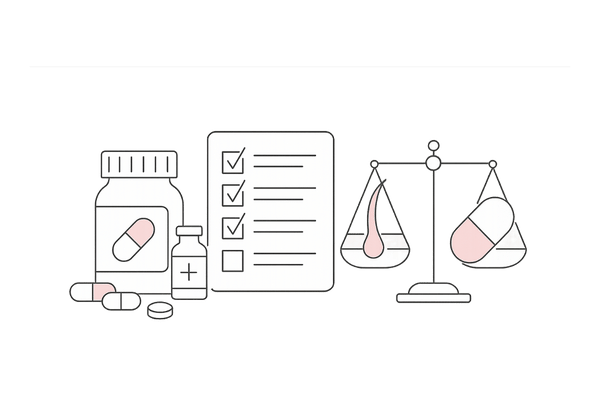

- 薬剤性脱毛症と診断されたら、原因の薬はやめなければなりませんか?

-

原因薬剤の中止が可能かどうかは、その薬が治療している病気の種類や重症度、代替薬の有無などによって総合的に判断されます。自己判断で中止することは絶対に避けてください。

医師は、病気の治療効果と脱毛の副作用を天秤にかけ、最善の方法を患者さんと一緒に考えます。場合によっては、薬の減量や変更、あるいは脱毛に対する支持療法(ケア方法の指導など)を行うこともあります。

この記事では薬剤性脱毛症の原因と検査方法に焦点を当てて解説しました。具体的な治療法やご自身でできる予防策、日常生活での注意点については、「薬剤性脱毛症の治療と予防」の記事で詳しくご紹介しています。

参考文献

TRÜEB, Ralph M. Systematic approach to hair loss in women. JDDG: Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2010, 8.4: 284-297.

LIN, Richard L., et al. Systemic causes of hair loss. Annals of medicine, 2016, 48.6: 393-402.

SANTOS, Zenildo; AVCI, Pinar; HAMBLIN, Michael R. Drug discovery for alopecia: gone today, hair tomorrow. Expert opinion on drug discovery, 2015, 10.3: 269-292.

BLUME-PEYTAVI, Ulrike. How to diagnose and treat medically women with excessive hair. Dermatologic clinics, 2013, 31.1: 57-65.

DUNNILL, Christopher John, et al. A clinical and biological guide for understanding chemotherapy‐induced alopecia and its prevention. The oncologist, 2018, 23.1: 84-96.

PITTON RISSARDO, Jamir, et al. Antiseizure medication-induced alopecia: a literature review. Medicines, 2023, 10.6: 35.

XU, Liwen; LIU, Kevin X.; SENNA, Maryanne M. A practical approach to the diagnosis and management of hair loss in children and adolescents. Frontiers in medicine, 2017, 4: 112.

VAN NESTE, Dominique. Exhaustive analysis of scalp hair regression: subjective and objective perception from initial hair loss to severe miniaturisation and drug-induced regrowth. OAE Publishing Inc., 2021.

SINGH, Sukhbir; MUTHUVEL, Kumaresan. Practical approach to hair loss diagnosis. Indian Journal of Plastic Surgery, 2021, 54.04: 399-403.

HARRISON, S.; SINCLAIR, R. Telogen effluvium. Clinical and experimental dermatology, 2002, 27.5: 389-395.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事