最近、髪のボリュームが減ってきた、分け目が目立つようになったと感じる女性は少なくありません。それは「びまん性脱毛症」のサインかもしれません。

この症状は、男性型脱毛症(AGA)とは異なり、頭部全体の髪が均等に薄くなるのが特徴です。

特定の部位だけでなく、髪全体が細く、弱々しくなるため、全体的なボリュームダウンにつながります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子ここでは、女性特有の薄毛であるびまん性脱毛症の原因、症状の進行、自分でできるチェック方法、クリニックでの診断や治療法、そして再発防止のためのセルフケアについて詳しく解説します。

びまん性脱毛症とは何か – 髪全体がやせ細る状態

びまん性脱毛症は、特定の部位が禿げるのではなく、頭髪全体が均一に薄くなる脱毛症です。女性ホルモンの影響や生活習慣など、様々な要因が関与し、毛髪の成長サイクルが乱れることで発症します。

髪の毛一本一本が細くなり、ハリやコシが失われるため、全体的にボリュームが少なく見えます。特に分け目やつむじ周辺が目立ちやすくなることが多いです。

毛髪サイクルの乱れが引き起こす薄毛

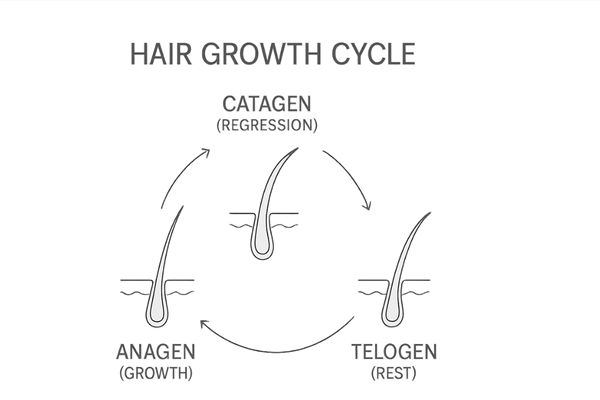

健康な髪の毛には、成長期、退行期、休止期というサイクルがあります。

通常、髪の大部分は成長期にあり、数年間伸び続けます。しかし、びまん性脱毛症では、この成長期が短縮し、十分に成長する前に退行期・休止期へと移行してしまう髪の毛が増加します。

その結果、細く短い毛が増え、全体の密度が低下し、薄毛として認識されるようになります。抜け毛の増加も、このサイクルの乱れによる症状の一つです。

毛髪サイクルの各段階

| 段階 | 期間(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 成長期 | 2~6年 | 毛母細胞が活発に分裂し、髪が伸びる期間。 |

| 退行期 | 約2週間 | 毛母細胞の分裂が停止し、毛球が縮小する期間。 |

| 休止期 | 約3~4ヶ月 | 毛髪の成長が完全に止まり、自然に抜け落ちる準備期間。 |

男性型脱毛症(AGA)との違い

男性型脱毛症(AGA)は、主に男性ホルモンの影響で、生え際の後退や頭頂部の薄毛が進行するのに対し、びまん性脱毛症は女性に多く見られ、頭部全体の髪が薄くなる点が異なります。

原因も、AGAが遺伝や男性ホルモンが主であるのに対し、びまん性脱毛症はホルモンバランスの乱れ、栄養不足、ストレス、加齢など、より多様な要因が絡み合って発症します。

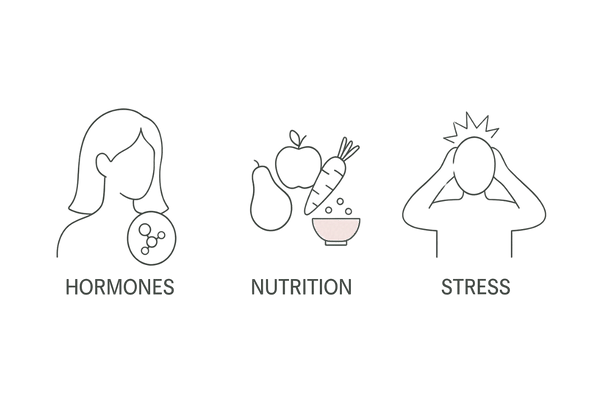

主な原因3パターン – ホルモン・栄養・ストレス

びまん性脱毛症の原因は一つではなく、複数の要因が複合的に関わっていることが多いです。

ここでは、主な原因として考えられる「ホルモンバランスの乱れ」「栄養不足」「精神的・身体的ストレス」の3つのパターンについて解説します。

ホルモンバランスの乱れによる影響

女性の髪の健康には、女性ホルモンであるエストロゲンが深く関わっています。エストロゲンは、髪の成長を促進し、成長期を維持する働きがあります。

しかし、加齢、妊娠・出産、更年期、ピルの服用中止、婦人科系の疾患などにより、エストロゲンの分泌量が減少すると、相対的に男性ホルモンの影響が強まり、髪の成長サイクルが乱れて薄毛や抜け毛を引き起こすことがあります。

ホルモンバランスが乱れる主な要因

| 要因 | 説明 | 影響 |

|---|---|---|

| 加齢・更年期 | 閉経前後でエストロゲンが急激に減少する | 髪のハリ・コシ低下、成長期短縮。 |

| 妊娠・出産 | 妊娠中はエストロゲンが増加し、産後に急減する | 産後脱毛症(一時的な抜け毛増加) |

| 生活習慣の乱れ | 睡眠不足、不規則な食事、過度なダイエット。 | 自律神経やホルモン分泌の乱れ |

栄養不足と頭皮環境

髪の毛は主にケラチンというタンパク質で構成されており、その生成にはタンパク質、亜鉛、鉄、ビタミンなどの栄養素が必要です。

過度なダイエットや偏った食生活によりこれらの栄養素が不足すると、健康な髪を育てることができなくなり、髪が細くなったり、抜け毛が増えたりします。特に女性は、月経による鉄分不足や、ダイエットによるタンパク質不足に陥りやすい傾向があります。

バランスの取れた食事は、健やかな頭皮環境と髪の成長に大切です。

髪の成長に必要な主な栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料。 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | ケラチンの合成を助ける。 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| 鉄分 | 毛母細胞への酸素供給を助ける。 | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝を促進する。 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ |

| ビタミンC | コラーゲン生成、鉄分吸収を助ける。 | 果物、野菜、いも類 |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用。 | ナッツ類、植物油、アボカド |

精神的・身体的ストレスと血行不良

過度なストレスは、自律神経のバランスを崩し、血管を収縮させて血行不良を引き起こします。頭皮への血流が悪くなると、毛母細胞に十分な酸素や栄養が届かなくなり、髪の成長が妨げられます。

また、ストレスはホルモンバランスの乱れにもつながり、抜け毛を助長する可能性があります。仕事や家庭環境、人間関係などによる精神的なストレスだけでなく、睡眠不足、過労、病気といった身体的なストレスも原因となり得ます。

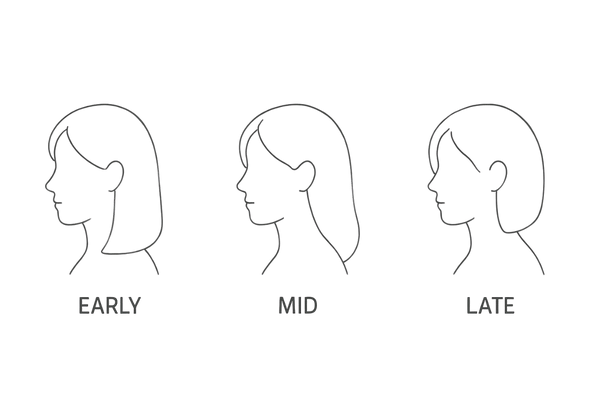

進行ステージ別に見る変化 – 初期・中期・後期をチェック

びまん性脱毛症は、ゆっくりと進行することが多いため、初期段階では変化に気づきにくいことがあります。しかし、早期に発見し、適切な対策を始めることが、症状の改善には重要です。

ここでは、進行度を初期・中期・後期の3つのステージに分け、それぞれの状態で見られる変化を解説します。

初期症状 抜け毛の増加と髪質の変化

初期段階では、以下のような変化が現れ始めることがあります。

- シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が以前より増えたと感じる。

- 髪の毛が細くなり、ハリやコシがなくなってきた。

- 髪全体のボリュームが少し減ったように感じる。

- 分け目が少し目立つようになった気がする。

この段階では、まだ薄毛が明確ではないため、気のせいだと見過ごしてしまうことも少なくありません。しかし、これらのサインは頭皮や毛髪からのSOSである可能性があります。日頃から自分の髪の状態に関心を持つことが大切です。

生活習慣の見直しや、頭皮ケアを始めるのに適した時期です。

中期症状 分け目・つむじ周辺の薄毛が目立つ

中期に進行すると、薄毛がよりはっきりと認識できるようになります。

- 分け目やつむじ周辺の地肌が透けて見える範囲が広がってきた。

- 髪全体のボリュームダウンが明らかで、スタイリングがしにくくなった。

- 髪の毛が細く、弱々しくなり、切れ毛や枝毛も増えることがある。

- 頭皮が硬くなったり、乾燥やかゆみを感じたりすることがある。

この段階になると、多くの女性が薄毛を自覚し、悩みを深める傾向があります。セルフケアだけでは改善が難しくなってくるため、専門のクリニックに相談することを検討する時期です。

原因を特定し、適切な治療を開始することが望まれます。

進行度チェックの目安

| ステージ | 主な変化 | 対策の方向性 |

|---|---|---|

| 初期 | 抜け毛微増、髪質変化、ボリューム微減 | 生活習慣改善、セルフケア開始 |

| 中期 | 分け目・つむじの薄毛、ボリュームダウン顕著 | 専門医への相談、治療開始検討 |

| 後期 | 頭部全体の地肌透け、毛髪密度低下 | 積極的な治療、根気強い継続 |

後期症状 頭部全体の密度低下と地肌の露出

後期になると、脱毛症はさらに進行し、頭部全体の毛髪密度が著しく低下します。

- 頭部全体の地肌が広範囲にわたって透けて見える。

- 残っている髪の毛も非常に細く、弱々しい。

- 帽子やウィッグなどが必要と感じることが増える。

この段階まで進行すると、改善には時間と根気強い治療が必要です。しかし、諦める必要はありません。適切な治療を継続することで、症状の進行を抑制したり、ある程度の改善を期待したりすることは可能です。

精神的な負担も大きくなるため、一人で抱え込まず、専門医と相談しながら治療を進めることが重要です。

自宅でできるセルフ判定 – 異変を早くつかむ5つの視点

びまん性脱毛症は早期発見・早期対策が鍵となります。日常の中で、自分の髪や頭皮の状態を意識的にチェックすることで、変化のサインを早く捉えることができます。

ここでは、自宅で簡単にできるセルフチェックのポイントを5つの視点から紹介します。

抜け毛の本数をチェックする

髪の毛は毎日自然に抜けるものですが、その本数が急に増えた場合は注意が必要です。一般的に、1日の自然な抜け毛は50本から100本程度と言われています。

シャンプー時や朝起きた時の枕元、ブラッシング時のブラシについた抜け毛の量を、普段から意識して観察しましょう。

排水溝に溜まる髪の毛の量が明らかに増えた、枕に付着する抜け毛が目立つようになった、などの変化があれば、脱毛が進行している可能性があります。

抜け毛チェックのポイント

| チェック場所 | 観察ポイント |

|---|---|

| シャンプー時の排水溝 | 普段と比較して、明らかに量が増えていないか。 |

| 朝の枕元 | 抜け毛の本数が多くなっていないか。 |

| ブラッシング時のブラシ | ブラシに絡まる毛の量が増えていないか。 |

髪の太さやハリ・コシを確認する

びまん性脱毛症では、髪の毛自体が細く弱々しくなる傾向があります。以前と比べて、髪の毛にハリやコシがなくなり、全体的にペタッとした印象になっていないか確認しましょう。

指で髪の毛をつまんでみたり、手ぐしを通してみたりして、感触の変化を確かめます。特に、新しく生えてくる毛が細い場合は、毛髪サイクルが乱れているサインかもしれません。

分け目・つむじの状態を見る

分け目やつむじは、地肌が見えやすいため、薄毛の進行度が比較的わかりやすい部分です。鏡を使って、定期的に分け目やつむじの状態をチェックしましょう。

分け目の幅が広がってきた、分け目周辺の地肌が以前より目立つ、つむじ周辺の毛量が減って地肌が透けて見える、などの変化がないか確認します。スマートフォンのカメラで定期的に撮影し、比較するのも良い方法です。

頭皮の色や硬さを触って確かめる

健康な頭皮は、青白く、適度な弾力があります。頭皮の色が赤っぽい、茶色っぽい、または黄色っぽくなっている場合は、炎症や血行不良、乾燥などが起きている可能性があります。

また、指で頭皮を軽く動かしてみて、硬く突っ張った感じがする場合も血行が悪くなっているサインです。頭皮マッサージをしながら、色や硬さ、かゆみやフケの有無などをチェックする習慣をつけましょう。

爪の状態もチェックする

意外に思われるかもしれませんが、爪の状態も健康のバロメーターであり、髪の毛の健康と関連していることがあります。爪は髪と同じくケラチンというタンパク質からできており、栄養状態を反映しやすい部分です。

爪に縦筋が入る、割れやすい、表面がでこぼこしているなどの変化がある場合は、タンパク質やミネラルなどの栄養不足が考えられ、それが髪の毛にも影響している可能性があります。

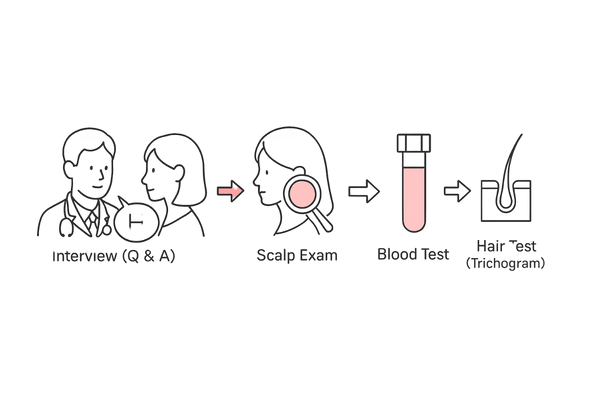

医療機関における診断の流れ- 検査項目と評価基準

びまん性脱毛症の疑いがある場合、自己判断せずに皮膚科や専門のクリニックを受診し、正確な診断を受けることが重要です。

医療機関では、問診、視診、触診に加え、必要に応じて各種検査を行い、脱毛の原因や進行度を総合的に評価します。

問診 詳細なヒアリング

診断の第一歩は、丁寧な問診です。

医師は、患者さんの自覚症状(いつから、どのように薄毛が気になるか、抜け毛の量など)、既往歴、家族歴(血縁者に薄毛の人はいるか)、生活習慣(食事、睡眠、ストレス、喫煙・飲酒の有無)、使用中の薬剤、ヘアケア習慣(シャンプー、パーマ、カラーリングの頻度など)、女性の場合は月経周期や妊娠・出産の経験などについて詳しく質問します。

これらの情報は、脱毛の原因を探る上で非常に重要です。

視診と触診 頭皮と毛髪の状態評価

次に、医師が直接、頭皮と毛髪の状態を目で見て、手で触れて確認します。

視診では、マイクロスコープなどを用いて頭皮の色、毛穴の状態、皮脂の量、炎症の有無、毛髪の太さや密度、生え方などを詳細に観察します。分け目、つむじ、生え際など、部位ごとの薄毛の進行度も確認します。

触診では、頭皮の硬さや弾力、むくみの有無などを確かめ、血行の状態を推測します。

視診・触診での主なチェック項目

| 部位 | チェック項目 | 評価ポイント |

|---|---|---|

| 頭皮 | 色、炎症、乾燥、皮脂、硬さ、毛穴の状態 | 健康状態、血行、炎症の有無 |

| 毛髪 | 太さ、密度、ハリ・コシ、切れ毛、生え方 | 毛髪の質、脱毛のパターン・進行度 |

血液検査 内科的要因のスクリーニング

薄毛の原因が、甲状腺機能の異常や貧血、膠原病などの内科的な疾患、あるいは栄養不足(特に鉄分や亜鉛)にある可能性も考えられます。そのため、必要に応じて血液検査を行い、これらの要因がないかを確認します。

ホルモンバランスの乱れが疑われる場合には、女性ホルモンや男性ホルモンの値を測定することもあります。

毛髪検査(トリコグラムなど)

より詳細な毛髪の状態を調べるために、毛髪検査を行うことがあります。代表的なものにトリコグラムがあります。これは、数十本の毛髪を毛根から採取し、顕微鏡で観察する検査です。

成長期、退行期、休止期の毛髪の割合や、毛根の形状などを分析することで、毛髪サイクルの乱れの程度や、脱毛の原因を推定するのに役立ちます。

治療アプローチ早わかり – 内服・外用・生活改善の組合せ

びまん性脱毛症の治療は、原因や進行度、患者さん一人ひとりの状態に合わせて、複数のアプローチを組み合わせて行うのが一般的です。主な治療法として、内服薬、外用薬、そして生活習慣の改善が挙げられます。

クリニックでは、これらの治療法を適切に組み合わせ、効果的な改善を目指します。

内服薬による体内からのアプローチ

びまん性脱毛症の治療に用いられる内服薬には、毛髪の成長に必要な栄養素を補給するものや、ホルモンバランスを整えるものなどがあります。

代表的なのは、パントテン酸カルシウムやL-シスチン、ケラチンなどを配合したサプリメントに近い栄養補助薬です。これらは、毛母細胞の働きを助け、健康な髪の成長をサポートします。

また、鉄欠乏性貧血が原因の場合は鉄剤が処方されたり、ホルモンバランスの乱れに対して低用量ピルなどが検討されたりすることもあります。ただし、内服薬は医師の診断と処方が必要です。

外用薬による頭皮への直接アプローチ

頭皮に直接塗布する外用薬も、治療の柱の一つです。女性のびまん性脱毛症に対しては、ミノキシジルを配合した外用薬が用いられることがあります。

ミノキシジルは、毛母細胞を活性化させ、血行を促進することで、発毛を促し、毛髪の成長期を延長する効果が期待できます。市販薬もありますが、濃度や使用法について医師に相談することが推奨されます。

その他、頭皮の炎症を抑える薬や、保湿剤などが処方されることもあります。

主な治療法の種類と目的

| 治療法 | 主な目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| 内服薬 | 栄養補給、ホルモンバランス調整、原因疾患治療 | 毛髪用サプリメント、鉄剤、低用量ピルなど |

| 外用薬 | 発毛促進、血行促進、頭皮環境改善 | ミノキシジル外用薬、抗炎症薬、保湿剤など |

| 生活習慣改善 | 根本原因の除去、治療効果の向上 | 食事改善、睡眠確保、ストレス軽減、適切なヘアケア |

生活習慣の改善 全身の健康が髪を作る

薬物療法と並行して、あるいは治療の基礎として、生活習慣の改善は非常に重要です。

バランスの取れた食事で髪に必要な栄養を摂取すること、質の高い睡眠を十分にとること、ストレスを溜め込まず上手に発散すること、適度な運動で血行を促進することなどが挙げられます。

また、頭皮に負担のかかるヘアケア(洗浄力の強すぎるシャンプー、頻繁なパーマやカラーリング、きつく髪を結ぶなど)を見直すことも大切です。生活習慣の改善は、治療効果を高めるだけでなく、再発予防にもつながります。

生活習慣改善のポイント

- 栄養バランスの取れた食事(タンパク質、ビタミン、ミネラル)

- 十分な睡眠時間の確保(質の向上も意識)

- ストレスマネジメント(趣味、リラックス法)

- 適度な運動習慣(ウォーキングなど)

- 正しいヘアケア(優しいシャンプー、頭皮マッサージ)

効果が現れるタイムライン – 期待値と経過観察のポイント

びまん性脱毛症の治療を開始しても、すぐに髪が生えたり、ボリュームが戻ったりするわけではありません。毛髪には成長サイクルがあるため、治療効果を実感するにはある程度の時間が必要です。

焦らず、根気強く治療を続けることが大切です。ここでは、治療効果が現れるまでの一般的な目安と、経過観察のポイントについて解説します。

効果実感までの期間は最低3~6ヶ月

多くの場合、治療を開始してから効果を感じ始めるまでに、最低でも3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。これは、乱れた毛髪サイクルが正常化し、新しい健康な髪が成長して目に見える長さになるまでに時間がかかるためです。

内服薬や外用薬の効果が頭皮や毛根に作用し、休止期にあった毛髪が成長期へと移行し、実際に髪として伸びてくるプロセスには、数ヶ月単位の時間が必要となります。

初期脱毛 一時的な抜け毛増加の可能性

特にミノキシジルなどの発毛効果のある治療を開始した場合、使い始めてから1ヶ月前後で一時的に抜け毛が増えることがあります。

これは「初期脱毛」と呼ばれる現象で、治療によって毛髪サイクルがリセットされ、休止期にあった古い毛髪が、新しく生えてくる成長期の毛髪に押し出されるために起こります。

治療が効いている証拠とも言える現象ですが、不安に感じる場合は自己判断で治療を中断せず、必ず医師に相談してください。通常、初期脱毛は1~2ヶ月程度で治まります。

定期的な通院と医師による評価

治療効果を正確に評価し、必要に応じて治療方針を調整するためには、定期的な通院が重要です。通常、1ヶ月から3ヶ月に一度程度の頻度でクリニックを受診し、医師による診察を受けます。

診察では、マイクロスコープによる頭皮や毛髪の状態の変化、抜け毛の量の変化などを客観的に評価します。写真撮影を行い、治療前後の状態を比較することもあります。

自己評価だけでなく、医師の客観的な評価に基づき、治療の継続や変更を判断していくことが、改善への近道です。

経過観察における医師の評価ポイント

| 評価項目 | 確認方法 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 毛髪密度の変化 | 視診、マイクロスコープ、写真比較 | 単位面積あたりの毛髪数が増加しているか |

| 毛髪の太さ・質の変化 | 視診、マイクロスコープ、触診 | 細い毛が減り、太くしっかりした毛が増えているか |

| 頭皮の状態 | 視診、触診 | 赤み、炎症、乾燥などが改善しているか |

| 抜け毛の量の変化 | 問診、毛髪検査(必要時) | 患者さんの自覚症状、検査結果の改善 |

効果の個人差と治療継続の重要性

治療効果の現れ方や程度には、個人差があります。脱毛の原因、進行度、年齢、体質、生活習慣、治療法の遵守状況など、様々な要因によって効果が出るまでの期間や改善の度合いは異なります。

他の人と比較して焦ったり、すぐに効果が出ないからといって諦めたりせず、医師と相談しながら、自分に合ったペースで根気強く治療を続けることが何よりも大切です。

再発を防ぐセルフケア習慣 – 頭皮と生活環境のリセット術

びまん性脱毛症は、治療によって症状が改善した後も、原因となった生活習慣や頭皮環境が元に戻ってしまうと再発する可能性があります。

そのため、治療中はもちろん、症状が改善した後も、良い状態を維持するためのセルフケアを継続することが重要です。

ここでは、再発を防ぐための頭皮ケアと生活習慣のポイントを紹介します。

頭皮環境を健やかに保つヘアケア

毎日のヘアケアは、頭皮環境を整え、健康な髪を育むための基本です。

正しいシャンプー

アミノ酸系など、洗浄力がマイルドで頭皮に優しいシャンプーを選びましょう。洗う際は、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流します。

洗いすぎは頭皮の乾燥を招くため、1日1回程度が目安です。

頭皮マッサージ

シャンプー時やリラックスタイムに、指の腹で頭皮全体を優しく揉みほぐすマッサージを取り入れましょう。血行が促進され、毛根への栄養供給がスムーズになります。

紫外線対策

紫外線は頭皮にダメージを与え、乾燥や炎症、毛髪の老化を招きます。外出時には帽子や日傘を利用し、頭皮用の日焼け止めを使うなどして、紫外線から頭皮を守りましょう。

バランスの取れた食事と栄養摂取

髪の毛は、私たちが食べたものから作られます。健やかな髪を維持するためには、バランスの取れた食事が不可欠です。

特に、髪の主成分であるタンパク質、ケラチンの合成を助ける亜鉛、血行を促進するビタミンE、頭皮の新陳代謝を促すビタミンB群、鉄分などを意識して摂取しましょう。

特定の食品に偏らず、様々な食材を組み合わせることが大切です。サプリメントを利用する場合は、過剰摂取にならないよう注意し、医師に相談することも考えましょう。

質の高い睡眠とストレス管理

睡眠中に分泌される成長ホルモンは、髪の毛の成長にも関与しています。毎日決まった時間に寝起きするなど、規則正しい生活を心がけ、質の高い睡眠を十分にとることが重要です。

また、ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、血行不良を引き起こすため、薄毛の大敵です。自分なりのストレス解消法を見つけ、溜め込まないように工夫しましょう。

趣味に没頭する時間を作る、軽い運動をする、アロマテラピーや瞑想を取り入れるなども良い方法です。

再発防止のための生活習慣チェックリスト

| カテゴリ | チェック項目 | 具体的な行動例 |

|---|---|---|

| ヘアケア | シャンプー、マッサージ、紫外線対策は適切か | 優しい洗浄、指の腹洗い、帽子・日傘の使用 |

| 食事 | 栄養バランスは取れているか | タンパク質・ビタミン・ミネラルを意識、偏食しない |

| 生活リズム | 睡眠は十分か、ストレスは溜まっていないか | 規則正しい睡眠、リラックス法の導入、適度な運動 |

定期的なメンテナンスと早期対応

症状が改善した後も、油断は禁物です。定期的にセルフチェックを行い、抜け毛の量や髪質、頭皮の状態に変化がないかを確認しましょう。

もし、再び抜け毛が増えたり、髪のボリュームダウンを感じたりした場合は、早めにクリニックに相談することが大切です。早期に対応することで、症状の悪化を防ぎ、比較的短期間での改善が期待できます。

専門医選びで後悔しない – 相談前に押さえるチェックリスト

びまん性脱毛症の治療は、長期にわたることが多く、医師との信頼関係が重要になります。適切な診断と治療を受け、安心して相談できるクリニックを選ぶために、事前に確認しておきたいポイントがあります。

ここでは、専門医やクリニックを選ぶ際に役立つチェックリストを紹介します。

女性の薄毛治療に詳しいか

薄毛治療を行っているクリニックは多数ありますが、男性型脱毛症(AGA)の治療が中心の場合もあります。

女性のびまん性脱毛症は、男性とは原因や治療法が異なる点が多いため、女性の薄毛治療に関する知識や経験が豊富な医師やクリニックを選ぶことが重要です。

ホームページなどで、女性の治療実績や、女性向けの治療メニューが用意されているかを確認しましょう。女性医師が在籍しているかどうかも、相談しやすさの点で考慮するポイントになるかもしれません。

診断・検査体制は整っているか

正確な診断は、適切な治療の第一歩です。丁寧な問診や視診・触診はもちろん、マイクロスコープによる頭皮・毛髪の詳細な観察や、必要に応じた血液検査など、原因を特定するための検査体制が整っているかを確認しましょう。

単に薬を処方するだけでなく、なぜ薄毛になっているのか、その原因をしっかりと突き止めようとする姿勢があるクリニックが望ましいです。

治療法の選択肢と説明は十分か

びまん性脱毛症の治療法は、内服薬、外用薬、生活指導など多岐にわたります。一つの治療法に偏らず、患者さんの状態や希望に合わせて、複数の選択肢を提示してくれるクリニックを選びましょう。

また、それぞれの治療法の効果、副作用、費用、期間などについて、分かりやすく丁寧に説明してくれるかどうかも重要なポイントです。

メリットだけでなく、デメリットやリスクについてもきちんと説明を受け、納得した上で治療を選択できることが大切です。

クリニック選びのチェックポイント

- 女性の薄毛治療の実績・専門性

- 丁寧な問診と診察

- マイクロスコープや血液検査などの検査体制

- 複数の治療法の選択肢提示

- 治療内容・効果・副作用・費用に関する十分な説明

- 通いやすさ(立地、予約の取りやすさ)

- プライバシーへの配慮

費用体系は明確か

女性の薄毛治療は、健康保険が適用されない自由診療となる場合が多いです。そのため、治療にかかる費用はクリニックによって異なります。

初診料、再診料、検査費用、薬代など、どのような費用が、どのくらいの期間、総額でどの程度かかるのか、事前に明確な説明があるかを確認しましょう。

後から予期せぬ費用が発生しないよう、料金体系が分かりやすく提示されているクリニックを選ぶと安心です。

通いやすさとプライバシーへの配配慮

治療は継続することが重要なので、自宅や職場からアクセスしやすい立地か、予約は取りやすいかなど、通いやすさも考慮しましょう。また、薄毛の悩みはデリケートな問題であるため、プライバシーへの配慮がされているかも確認したい点です。

個室でのカウンセリングや診察、他の患者さんと顔を合わせにくいような待合室の工夫などがあると、より安心して通院できます。

よくある質問

- びまん性脱毛症は治りますか?

-

びまん性脱毛症は、原因を特定し、適切な治療を早期に開始すれば、改善が期待できる脱毛症です。ただし、「完治」というよりは、症状を改善し、良い状態を維持していく、という考え方が近いかもしれません。

治療効果には個人差があり、根気強い継続が必要です。生活習慣の見直しも重要な要素となります。

- 治療にはどのくらいの費用がかかりますか?

-

女性のびまん性脱毛症の治療は、原因や治療内容によって異なりますが、多くの場合、健康保険が適用されない自由診療となります。内服薬や外用薬の種類、検査内容、通院頻度などによって費用は変動します。

初診時に、予想される治療期間や総額の目安について、クリニックに詳しく確認することが大切です。

- 市販の育毛剤では効果はありませんか?

-

市販の育毛剤の中には、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりする成分が含まれているものもあります。

初期の段階や、予防目的であれば一定の効果を感じる可能性はありますが、医学的に発毛効果が認められている成分(ミノキシジルなど)の濃度は、医療機関で処方されるものより低い場合があります。

症状が進行している場合や、より確実な効果を求める場合は、自己判断せずに専門医に相談し、適切な治療を受けることを推奨します。

- 治療中にパーマやカラーリングはできますか?

-

パーマ液やカラーリング剤は、頭皮や毛髪に負担をかける可能性があります。治療中は、できるだけ控える方が望ましいですが、どうしても行いたい場合は、必ず事前に医師に相談してください。

頭皮の状態によっては、一時的に中止を勧められたり、低刺激性の薬剤を選んだり、頻度を減らしたりするなどのアドバイスがあるかもしれません。自己判断で行うのは避けましょう。

- 遺伝は関係しますか?

-

男性型脱毛症(AGA)ほどではありませんが、びまん性脱毛症にも遺伝的な要因が関与する可能性は指摘されています。しかし、それ以上にホルモンバランス、生活習慣、ストレス、加齢など、後天的な要因が大きく影響すると考えられています。

血縁者に薄毛の方がいる場合でも、適切な対策や治療を行うことで、発症を予防したり、症状の進行を抑えたりすることは可能です。

びまん性脱毛症の概要について理解できた方は、びまん性脱毛症の「症状」について詳しく解説した以下の記事のお進みください。さらに理解が深まると思います。

参考文献

FABBROCINI, G., et al. Female pattern hair loss: A clinical, pathophysiologic, and therapeutic review. International journal of women’s dermatology, 2018, 4.4: 203-211.

RAMOS, Paulo Müller; MIOT, Hélio Amante. Female pattern hair loss: a clinical and pathophysiological review. Anais brasileiros de dermatologia, 2015, 90: 529-543.

HO, Chih-Yi, et al. Female pattern hair loss: an overview with focus on the genetics. Genes, 2023, 14.7: 1326.

SHRIVASTAVA, Shyam Behari. Diffuse hair loss in an adult female: approach to diagnosis and management. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2009, 75: 20.

DIBA, Sarah; GOZALI, Maria Mayfinna; KURNIAWATI, Yuli. Diagnosis and management of female pattern hair loss. Bioscientia Medicina: Journal of Biomedicine and Translational Research, 2020, 4.1: 29-47.

BHAT, Yasmeen Jabeen, et al. Female pattern hair loss—an update. Indian dermatology online journal, 2020, 11.4: 493-501.

VUJOVIC, Anja; DEL MARMOL, Véronique. The female pattern hair loss: review of etiopathogenesis and diagnosis. BioMed research international, 2014, 2014.1: 767628.

KINOSHITA-ISE, Misaki; FUKUYAMA, Masahiro; OHYAMA, Manabu. Recent advances in understanding of the etiopathogenesis, diagnosis, and management of hair loss diseases. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.9: 3259.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

びまん性脱毛症の関連記事