円形脱毛症は、ある日突然、髪が円形や楕円形に抜け落ちる症状で、多くの女性が悩んでいます。原因は一つではなく、免疫系の異常、ホルモンバランスの変動、遺伝的要因、精神的ストレスなどが複雑に関与していると考えられています。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、女性の円形脱毛症のさまざまな原因と、クリニックで行う詳しい検査方法について、分かりやすく解説します。ご自身の症状と照らし合わせ、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。

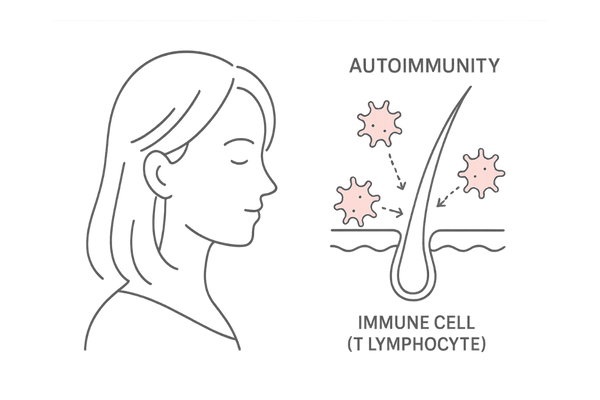

免疫システムの誤作動 – 自己攻撃のメカニズム

円形脱毛症の最も有力な原因の一つとして、免疫システムの誤作動が挙げられます。通常、免疫システムは体外からの侵入物(細菌やウイルスなど)を攻撃し、体を守る働きをします。

しかし、何らかの理由でこのシステムに異常が生じると、自分自身の正常な細胞や組織を攻撃してしまうことがあります。これを自己免疫疾患と呼びます。

自己免疫疾患としての円形脱毛症

円形脱毛症では、免疫細胞であるTリンパ球が、成長期の毛包(毛根を包む組織)を誤って異物と認識し、攻撃してしまうことで発症すると考えられています。

毛包が攻撃されると炎症が起こり、髪の毛が十分に成長できずに抜け落ちてしまいます。これが「抜け毛」として現れるのです。

Tリンパ球の異常な働き

健康な状態では、Tリンパ球は毛包を攻撃しません。しかし、円形脱毛症の患者さんの頭皮では、毛包周囲にTリンパ球が集まっている様子が観察されます。

これらのTリンパ球が毛包の細胞に対して攻撃的な反応を示すことで、毛の成長が阻害され、脱毛が引き起こされるのです。

この免疫反応の引き金についてはまだ完全には解明されていませんが、遺伝的素因や環境因子が関与すると推測されています。

毛包を異物と認識する免疫反応

毛包は本来、免疫システムからの攻撃を受けにくい「免疫特権部位」と考えられています。

しかし、この免疫特権が何らかの理由で破綻すると、毛包の成分が免疫細胞に異物として認識されやすくなります。その結果、自己の毛包に対する免疫反応が活性化し、脱毛へとつながるのです。

この過程には、特定のサイトカイン(細胞間の情報伝達物質)の関与も指摘されています。

アトピー素因との関連性

アトピー性皮膚炎や気管支喘息、アレルギー性鼻炎などのアトピー素因を持つ人は、円形脱毛症を発症しやすい傾向があることが知られています。

アトピー素因を持つ人は、免疫システムが過敏に反応しやすい体質であるため、自己免疫反応も起こりやすいと考えられます。ただし、アトピー素因があれば必ず円形脱毛症になるわけではなく、あくまで関連性の一つとして捉えられています。

関連する自己免疫疾患

円形脱毛症の患者さんの中には、橋本病(慢性甲状腺炎)やバセドウ病といった甲状腺疾患、尋常性白斑、関節リウマチ、1型糖尿病などの他の自己免疫疾患を合併している場合があります。

これらの疾患も免疫システムの異常が原因で起こるため、円形脱毛症との関連が深いと考えられています。そのため、円形脱毛症の診断時には、これらの合併症の有無も確認することが重要です。

ホルモン変動と遺伝的背景が与える影響

円形脱毛症の発症には、免疫システムの異常だけでなく、ホルモンバランスの変動や遺伝的な要因も影響を与えると考えられています。

特に女性の場合、ライフステージにおけるホルモンの変化が、髪の健康に大きく関わってきます。

女性ホルモンと円形脱毛症

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、髪の成長を促進し、毛髪のハリやコシを保つ働きがあります。そのため、エストロゲンの分泌量が変化すると、頭皮環境や毛周期に影響を及ぼし、抜け毛や薄毛の原因となることがあります。

エストロゲンの減少と頭皮への影響

エストロゲンには、毛髪の成長期を維持し、退行期への移行を遅らせる作用があります。また、頭皮のコラーゲン生成を促し、血行を良くする効果も期待できます。

しかし、加齢や特定の状況によりエストロゲンの分泌が減少すると、これらの恩恵が受けにくくなり、毛髪が細くなったり、抜けやすくなったりすることがあります。

円形脱毛症の直接的な原因とは言えないまでも、頭皮環境を悪化させる一因となる可能性があります。

出産後や更年期におけるホルモンバランスの乱れ

女性のライフステージの中でも、特に出産後と更年期はホルモンバランスが大きく変動する時期です。

妊娠中はエストロゲンの分泌量が増加し、髪の毛は抜けにくくなりますが、出産後は急激にエストロゲンが減少するため、「産後脱毛症」と呼ばれる一時的な抜け毛が増えることがあります。

これは円形脱毛症とは異なりますが、ホルモンバランスの乱れが毛髪に影響を与える代表例です。同様に、更年期にもエストロゲンの分泌が減少し、髪質の変化や抜け毛を感じる女性は少なくありません。

こうしたホルモンの変動が、円形脱毛症の発症や悪化に関与する可能性も指摘されています。

ホルモンバランス変動の要因

| 変動要因 | 主な変化 | 毛髪への影響(可能性) |

|---|---|---|

| 出産後 | エストロゲン急減 | 一時的な抜け毛増加(産後脱毛症) |

| 更年期 | エストロゲン漸減 | 髪質の変化、抜け毛増加 |

| ストレス | ホルモン分泌の乱れ | 頭皮環境の悪化、成長サイクルの乱れ |

遺伝的要因の関与

円形脱毛症は、家族内で発症することがあるため、遺伝的な要因も関与していると考えられています。特定の遺伝子が円形脱毛症の発症リスクを高める可能性が研究されています。

家族内発生と関連遺伝子

円形脱毛症の患者さんの約10~40%に家族歴があるとの報告があり、遺伝的素因の存在を示唆しています。

これまでに、免疫機能に関連する複数の遺伝子(HLA遺伝子群など)が、円形脱毛症の発症しやすさと関連していることが分かってきました。

しかし、単一の遺伝子で発症が決まるわけではなく、複数の遺伝的要因と環境要因が複雑に絡み合って発症に至ると考えられています。

遺伝的要因を持つからといって必ず発症するわけではありませんが、発症リスクを理解しておくことは、早期発見や予防意識につながる可能性があります。

ストレス・睡眠不足が引き金になる炎症ループ

精神的なストレスや睡眠不足は、自律神経のバランスを乱し、免疫機能やホルモンバランスにも影響を与えるため、円形脱毛症の発症や悪化の引き金となることがあります。

これらが頭皮の炎症を引き起こし、さらなるストレスへとつながる悪循環(炎症ループ)に陥ることもあります。

自律神経の乱れと免疫への影響

自律神経は、交感神経と副交感神経から成り、体の機能を無意識のうちにコントロールしています。強いストレスや不規則な生活が続くと、交感神経が優位な状態が続き、血管が収縮して血行が悪化したり、免疫細胞のバランスが崩れたりします。

これにより、頭皮への栄養供給が滞り、毛根の働きが弱まるだけでなく、免疫システムが誤作動を起こしやすくなると考えられています。

ストレスが誘発する頭皮の炎症

ストレスは、体内で炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)の産生を促すことがあります。頭皮で炎症が起こると、毛包周囲の環境が悪化し、毛髪の成長が妨げられます。

また、ストレスは活性酸素を増加させ、細胞にダメージを与えることも知られており、これも頭皮環境の悪化につながります。

睡眠不足と成長ホルモンの関係

睡眠中には、体の修復や成長に重要な成長ホルモンが分泌されます。成長ホルモンは、毛母細胞の分裂を促し、健康な髪の毛を育むために必要です。

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が低下し、毛髪の成長サイクルが乱れたり、髪質が悪化したりする可能性があります。質の高い睡眠を確保することは、頭皮環境を整え、抜け毛を予防するために重要です。

ストレスと睡眠の質の関係

| 要因 | 影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 精神的ストレス | 自律神経の乱れ、免疫機能低下 | リフレッシュ方法を見つける、相談する |

| 睡眠不足 | 成長ホルモン分泌低下、疲労蓄積 | 規則正しい生活、寝る前のリラックス |

| 不規則な生活 | 体内リズムの乱れ | 食事・睡眠時間を見直す |

炎症ループの悪循環

円形脱毛症を発症すると、その見た目の変化からさらなる精神的ストレスを感じ、それがまた症状を悪化させるという悪循環に陥ることがあります。

この「炎症ループ」を断ち切るためには、脱毛斑の治療と並行して、ストレスマネジメントや生活習慣の改善に取り組むことが大切です。

栄養バランス・鉄欠乏が頭皮環境に与える負荷

健康な髪を育むためには、バランスの取れた栄養摂取が欠かせません。特に、タンパク質、ビタミン、ミネラルは毛髪の主成分や成長をサポートする重要な栄養素です。

これらの栄養素が不足すると、頭皮環境が悪化し、抜け毛や薄毛のリスクが高まります。

毛髪の成長に必要な栄養素

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は、健康な髪を維持するための基本です。

また、ビタミンB群はタンパク質の代謝を助け、ビタミンCはコラーゲンの生成を促進し頭皮の健康を保ちます。

ビタミンEは血行を促進し、頭皮への栄養供給をサポートします。

タンパク質の重要性

肉、魚、卵、大豆製品などに含まれるタンパク質は、ケラチンの材料となります。タンパク質が不足すると、髪が細くなったり、パサついたり、成長が遅れたりする可能性があります。

バランスの良い食事を心がけ、毎食タンパク質を摂取することが推奨されます。

ビタミン・ミネラルの役割

亜鉛はケラチンの合成に不可欠なミネラルであり、不足すると抜け毛の原因となることがあります。ビオチン(ビタミンB群の一種)も皮膚や髪の健康維持に寄与します。

これらの栄養素は、特定の食品に偏らず、多様な食品から摂取することが大切です。

毛髪に良いとされる栄養素の例

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)

- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類)

- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき)

- ビタミンB群(豚肉、魚介類、緑黄色野菜)

- ビタミンC(果物、野菜)

- ビタミンE(ナッツ類、植物油)

鉄欠乏と女性の薄毛

特に女性の場合、月経や妊娠・出産などにより鉄分が失われやすく、鉄欠乏性貧血に陥りやすい傾向があります。鉄分は、血液中のヘモグロビンの成分となり、全身に酸素を運ぶ重要な役割を担っています。

鉄分が不足すると、頭皮への酸素供給も滞り、毛母細胞の働きが低下して抜け毛が増えることがあります。これを「鉄欠乏性脱毛」と呼ぶこともあります。

鉄分の吸収と貯蔵

鉄分には、肉や魚に含まれるヘム鉄と、野菜や穀物に含まれる非ヘム鉄があります。ヘム鉄の方が吸収率が高いとされています。

ビタミンCは非ヘム鉄の吸収を高める働きがあります。体内の鉄分は、フェリチンというタンパク質として貯蔵されます。血液検査では、血清鉄だけでなく、この貯蔵鉄であるフェリチンの値も確認することが、隠れ貧血を見つける上で重要です。

鉄欠乏が疑われる場合の食事

| 栄養素 | 多く含む食品 | ポイント |

|---|---|---|

| ヘム鉄 | レバー、赤身肉、カツオ、マグロ | 吸収率が高い |

| 非ヘム鉄 | ほうれん草、小松菜、ひじき、大豆製品 | ビタミンCと一緒に摂ると吸収率アップ |

| ビタミンC | パプリカ、ブロッコリー、柑橘類、いちご | 鉄の吸収を助ける |

食生活の乱れや過度なダイエットは、これらの栄養素の不足を招きやすいため注意が必要です。バランスの取れた食事を基本とし、必要に応じてサプリメントなども活用しながら、頭皮と毛髪に必要な栄養を届けましょう。

血液検査でわかる自己抗体と甲状腺異常のサイン

円形脱毛症の原因を特定し、適切な治療法を選択するためには、詳細な検査が重要です。血液検査は、体内の状態を客観的に把握し、自己免疫疾患の関与や他の合併症の可能性を探るために行われます。

自己免疫マーカーのチェック

円形脱毛症が自己免疫疾患の一つである可能性を考慮し、血液検査で自己抗体の有無や免疫系の活動状況を調べることがあります。

これにより、全身性の自己免疫疾患が隠れていないか、あるいは円形脱毛症の活動性などを評価する手がかりを得ます。

抗核抗体(ANA)などの検査

抗核抗体は、自分自身の細胞核の成分に対する抗体で、全身性エリテマトーデス(SLE)などの膠原病で陽性になることがあります。円形脱毛症の患者さんの一部でも陽性を示すことがあり、他の自己免疫疾患の合併を示唆する場合があります。

ただし、ANAが陽性であっても必ずしも病気があるわけではなく、健康な人でも低値で検出されることがありますので、結果の解釈には専門的な判断が必要です。

その他の自己免疫関連検査

リウマトイド因子(RF)や抗サイログロブリン抗体、抗TPO抗体なども、必要に応じて検査項目に加えられます。これらはそれぞれ関節リウマチや甲状腺疾患といった特定の自己免疫疾患と関連が深いマーカーです。

甲状腺機能の評価

円形脱毛症の患者さんには、甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や甲状腺機能低下症(橋本病など)といった甲状腺疾患を合併しているケースが比較的多く見られます。

甲状腺ホルモンは全身の代謝を調節する重要なホルモンであり、その異常は毛髪の成長にも影響を与えるため、甲状腺機能の検査は重要です。

甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4)の測定

血液中の甲状腺刺激ホルモン(TSH)、遊離サイロキシン(FT4)、遊離トリヨードサイロニン(FT3)の値を測定することで、甲状腺の機能を評価します。TSHは脳下垂体から分泌され、甲状腺ホルモンの産生を促します。

甲状腺機能が低下するとTSHは上昇し、逆に機能が亢進するとTSHは低下する傾向があります。

甲状腺自己抗体(抗TPO抗体、抗Tg抗体)

橋本病やバセドウ病は自己免疫性の甲状腺疾患であり、甲状腺組織に対する自己抗体(抗TPO抗体、抗サイログロブリン抗体など)が検出されることがあります。

これらの抗体を調べることで、甲状腺疾患の背景にある自己免疫の関与を評価できます。

甲状腺機能と毛髪への影響

| 甲状腺の状態 | 代表的な疾患 | 毛髪への影響(可能性) |

|---|---|---|

| 機能亢進 | バセドウ病 | 毛髪が細くなる、抜けやすくなる |

| 機能低下 | 橋本病 | 毛髪が乾燥する、もろくなる、脱毛 |

| 自己免疫性 | 橋本病、バセドウ病 | 円形脱毛症との合併リスク |

これらの血液検査の結果を総合的に判断し、円形脱毛症の原因究明や治療方針の決定に役立てます。必要に応じて、内科や内分泌科などの専門医と連携して診療を進めることもあります。

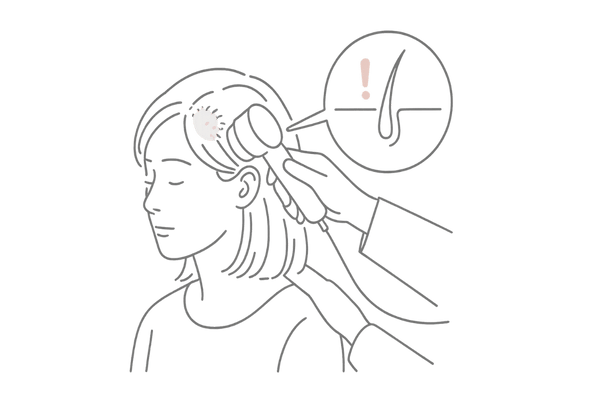

ダーモスコピーで確認する感嘆符毛と毛包炎症

ダーモスコピー(ダーモスコープを用いた検査)は、皮膚科の診療で広く用いられる非侵襲的な検査方法です。特殊な拡大鏡と光源を用いて、皮膚の表面や浅い部分の構造を詳細に観察することができます。

円形脱毛症の診断においても、ダーモスコピーは非常に有用な情報を提供します。

ダーモスコピー検査の概要

ダーモスコープを頭皮に直接当てるか、わずかに離して観察します。これにより、肉眼では捉えにくい毛穴の状態、毛髪の形状、頭皮の色調、血管のパターンなどを拡大して見ることができます。

痛みもなく、短時間で実施できるため、患者さんの負担が少ない検査です。

観察される主な所見

円形脱毛症に特徴的な所見としては、以下のようなものがあります。

- 感嘆符毛(exclamation mark hair)

- 黒点(black dots)

- 黄点(yellow dots)

- 断毛・切れ毛

- うぶ毛様毛髪

円形脱毛症に特徴的なダーモスコピー所見

これらの所見は、円形脱毛症の活動期や回復期など、病態のステージによっても見え方が異なります。ダーモスコピーを用いることで、診断の精度を高めるだけでなく、治療効果の判定にも役立ちます。

感嘆符毛(Exclamation Mark Hair)

感嘆符毛は、円形脱毛症の活動期に見られる特徴的な毛髪です。毛根側が細く、毛先側が太くなっている形状が、感嘆符(!)に似ていることからこの名が付きました。毛包が免疫細胞による攻撃を受けていることを示唆する所見です。

黒点(Black Dots)と黄点(Yellow Dots)

黒点は、毛穴の中に毛髪が残存している状態で、毛が途中で折れたり、毛穴に詰まったりしている様子を示します。これも活動性のサインの一つです。

一方、黄点は、毛包の開口部に皮脂や角質が詰まって黄色く見えるもので、毛髪が失われた毛穴を示唆します。黄点が多い場合は、慢性化している可能性や、毛髪の再生が滞っている状態を示すことがあります。

ダーモスコピー所見と病態

| 所見 | 概要 | 示唆される状態 |

|---|---|---|

| 感嘆符毛 | 毛根側が細く、毛先が太い毛 | 活動期、毛包への攻撃 |

| 黒点 | 毛穴に残存する黒い点状の毛 | 活動期、断毛 |

| 黄点 | 毛穴の黄色い点状構造 | 慢性期、毛髪の消失 |

ダーモスコピーは、これらの微細な変化を捉えることで、他の脱毛症(例えば、男性型脱毛症や休止期脱毛症など)との鑑別にも役立ちます。特に、初期の円形脱毛症や範囲の狭い脱毛斑では、診断の手がかりとして非常に重要です。

拡大鏡・プルテストで評価する毛周期の乱れ

円形脱毛症の診断や活動性の評価には、視診やダーモスコピーに加え、より簡便に行える拡大鏡を用いた観察やプルテスト(牽引試験)も有用です。これらは、毛髪の状態や抜けやすさを直接的に評価する方法です。

拡大鏡による毛髪・頭皮の詳細観察

高倍率の拡大鏡(ルーペなど)を用いて、脱毛斑やその周辺の毛髪、頭皮の状態を詳しく観察します。

ダーモスコピーほど詳細な構造までは見えませんが、毛髪の太さ、密度、切れ毛の有無、頭皮の炎症(赤み、フケなど)の程度などを確認することができます。

観察ポイント

脱毛斑の境界がはっきりしているか、周辺の毛髪に異常はないか、新生毛(細くて短い毛)が生えてきているかなどをチェックします。これらの情報は、脱毛症の進行度合いや回復の兆しを判断する材料となります。

プルテスト(牽引試験)の実施方法と解釈

プルテストは、医師が患者さんの毛髪を少量(20~60本程度)つまみ、軽く引っ張ることで、毛髪の抜けやすさを評価する検査です。通常、健康な頭皮では、この程度の力で抜ける毛髪はごくわずか(数本以下)です。

検査の手順

脱毛斑の辺縁部や、一見正常に見える部位の毛髪を、指で優しく、しかし一定の力で引っ張ります。抜けた毛髪の本数や、抜けた毛の毛根の状態(成長期毛か休止期毛か)を観察します。

結果の解釈

円形脱毛症の活動期には、毛包が炎症を起こしているため、毛髪が抜けやすくなっています。プルテストで容易に多数の毛髪(目安として6本以上)が抜ける場合は、脱毛症が活動的であると考えられます。

抜けた毛の毛根が萎縮していたり、毛球部がなかったりする場合も、毛周期の異常を示唆します。

このテストは、治療効果の判定にも用いられます。治療によって炎症が治まり、毛髪がしっかりと毛根に定着してくると、プルテストで抜ける毛の数は減少します。

プルテストの意義

| 結果 | 解釈 | 対応 |

|---|---|---|

| 容易に多数抜ける | 脱毛症が活動的 | 積極的な治療の検討 |

| ほとんど抜けない | 脱毛症が非活動的または回復期 | 経過観察または治療継続 |

| 抜けた毛根に異常 | 毛周期の乱れ | 原因に応じた治療 |

これらの検査は、患者さんの状態を多角的に評価し、最適な治療法を選択するために行われます。簡単な検査ですが、医師の経験と技術が結果の解釈には重要です。

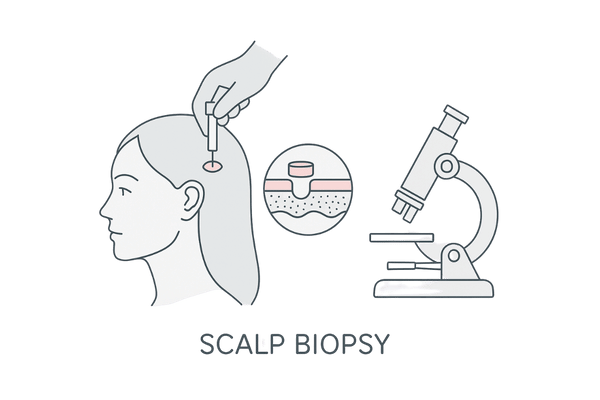

必要に応じた頭皮生検で深掘りする組織像

多くの円形脱毛症は、問診、視診、ダーモスコピー、血液検査などで診断がつきますが、診断が困難な場合や、他の脱毛症との鑑別が難しい場合、あるいは治療への反応が乏しい場合には、頭皮生検(皮膚生検)を行うことがあります。

頭皮生検は、局所麻酔下に頭皮の一部を小さく採取し、顕微鏡で組織の状態を詳しく調べる検査です。

頭皮生検が考慮されるケース

頭皮生検は侵襲的な検査であるため、全ての患者さんに行うわけではありません。以下のような場合に検討されます。

- 非典型的な脱毛症状で、診断が確定できない場合

- 瘢痕性脱毛症(毛包が破壊され、再生しなくなる脱毛症)との鑑別が必要な場合

- 標準的な治療に反応しない難治性の場合

- 他の皮膚疾患の合併が疑われる場合

生検の手順と病理組織学的検査

頭皮生検は、通常、直径2~4mm程度のパンチという円筒状のメスを用いて行います。局所麻酔をするため、検査中の痛みはほとんどありません。

採取した組織は、ホルマリンで固定後、薄くスライスして染色し、病理医が顕微鏡で詳細に観察します(病理組織学的検査)。

観察される組織学的特徴

円形脱毛症の活動期では、毛包(特に毛球部)の周囲にリンパ球を中心とした炎症細胞が浸潤している像(「蜂の巣状浸潤」と呼ばれることもあります)が特徴的です。また、毛包の委縮や色素の異常なども観察されることがあります。

慢性期になると、炎症は軽快し、毛包が小型化したり線維化したりする像が見られることもあります。

生検で得られる情報

| 観察項目 | 円形脱毛症での典型像 | 他の疾患との鑑別点 |

|---|---|---|

| 炎症細胞浸潤 | 毛包周囲のリンパ球浸潤 | 浸潤の部位、細胞の種類 |

| 毛包の状態 | 小型化、委縮 | 毛包の破壊、瘢痕形成の有無 |

| 真皮の状態 | 線維化の程度 | 肉芽腫形成、沈着物など |

この検査により、円形脱毛症の診断を確定したり、病気の活動性や重症度を評価したりすることができます。また、他の脱毛症(例えば、アンドロゲン性脱毛症、休止期脱毛症、瘢痕性脱毛症など)との鑑別診断にも極めて有用です。

治療方針を決定する上で重要な情報が得られるため、医師が必要と判断した場合には、検査の意義や手順について十分な説明を受けた上で受けることを検討しましょう。

問診チェックシートで洗い出す生活要因と再発リスク

円形脱毛症の診療において、問診は非常に重要な位置を占めます。患者さんから直接お話を伺うことで、症状の経過、考えられる誘因、既往歴、家族歴、生活習慣など、診断と治療方針の決定に必要な多くの情報を得ることができます。

多くのクリニックでは、効率的かつ網羅的に情報を収集するために、問診チェックシートを活用しています。

問診の重要性と聴取項目

問診では、単に脱毛の状況だけでなく、患者さんの背景にある様々な要因を探ります。これにより、個々の患者さんに合わせたきめ細やかな対応が可能になります。

主な聴取項目

- 脱毛の初発時期、経過、範囲、自覚症状(かゆみ、痛みなど)

- 既往歴(特に自己免疫疾患、アトピー素因、甲状腺疾患など)

- 家族歴(血縁者における円形脱毛症や自己免疫疾患の有無)

- 薬剤の使用状況(内服薬、外用薬、サプリメントなど)

- 生活習慣(食事、睡眠、喫煙、飲酒など)

- 最近の大きなストレスイベントの有無

- 女性の場合は、月経周期、妊娠・出産の状況、更年期症状の有無

生活習慣とストレスレベルの評価

円形脱毛症の発症や悪化には、生活習慣の乱れや精神的ストレスが深く関与していると考えられています。問診を通じて、これらのリスクファクターを具体的に把握します。

食事・睡眠・運動習慣

偏った食事、不規則な睡眠時間、運動不足などは、免疫機能の低下やホルモンバランスの乱れ、血行不良などを引き起こし、頭皮環境に悪影響を与える可能性があります。具体的な内容を伺い、改善できる点があればアドバイスを行います。

ストレスの自己評価と対処法

どのようなことにストレスを感じやすいか、ストレスを感じたときにどのように対処しているかなどを伺います。ストレスの程度を客観的に評価するために、簡単な心理テストや質問票を用いることもあります。

ストレスが大きな要因と考えられる場合には、リラクゼーション法の指導や、必要に応じて心療内科やカウンセリングの受診を勧めることもあります。

生活習慣チェックポイント

| 項目 | 確認する内容の例 | 円形脱毛症への影響(可能性) |

|---|---|---|

| 食事 | バランス、欠食の有無、間食 | 栄養不足、頭皮環境悪化 |

| 睡眠 | 睡眠時間、質、就寝・起床時間 | 成長ホルモン分泌低下、自律神経の乱れ |

| ストレス | 最近の大きな変化、悩み、リラックス法 | 免疫機能低下、ホルモンバランスの乱れ |

再発予防に向けたカウンセリング

円形脱毛症は再発しやすい疾患の一つです。そのため、治療によって症状が改善した後も、再発予防のための生活指導や定期的なフォローアップが重要になります。

問診で得られた情報をもとに、個々の患者さんの再発リスクを評価し、具体的な予防策を一緒に考えていきます。

例えば、ストレスを溜め込まない工夫、バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動などを習慣づけることが、再発リスクの低減につながります。また、再発の初期兆候に早く気づき、早期に対処することも大切です。

よくある質問

- 円形脱毛症は治りますか?

-

多くの場合、円形脱毛症は適切な治療によって改善し、毛髪は再生します。ただし、脱毛の範囲や重症度、個人の体質、合併症の有無などによって、治療期間や効果には個人差があります。

軽症の場合は自然に治癒することもありますが、症状が広範囲に及ぶ場合や、長期間続く場合は、根気強い治療が必要です。医師とよく相談し、適切な治療法を選択することが大切です。

- ストレスが全くなくても円形脱毛症になりますか?

-

はい、なります。ストレスは円形脱毛症の誘因や悪化因子の一つと考えられていますが、ストレスがなくても発症する方は多くいらっしゃいます。

主な原因は自己免疫反応の異常と考えられており、遺伝的素因や他の要因も複雑に関与しています。ストレスを避けることは大切ですが、それだけが原因ではないことを理解しておく必要があります。

- 子供でも円形脱毛症になりますか?

-

A3 はい、お子さんでも円形脱毛症を発症することがあります。小児の円形脱毛症は、アトピー素因との関連が成人と比較して高い傾向があると言われています。

治療法は基本的に成人と同様ですが、年齢や症状に応じて慎重に選択します。気になる症状があれば、早めに皮膚科専門医にご相談ください。

- 円形脱毛症の治療にはどのようなものがありますか?

-

円形脱毛症の治療法は、症状の範囲や重症度、年齢などに応じて様々です。

代表的な治療法としては、ステロイド外用薬、ステロイド局所注射、局所免疫療法(SADBE、DPCPなど)、内服薬(ステロイド、抗アレルギー薬、免疫抑制剤など)、紫外線療法などがあります。

どの治療法が適しているかは医師が判断しますので、まずはご相談ください。当記事では原因と検査に特化していますが、治療法については別の記事で詳しく解説しています。

- 市販の育毛剤は効果がありますか?

-

市販の育毛剤の多くは、頭皮環境を整えたり、血行を促進したりすることを目的としており、円形脱毛症の根本的な原因である免疫異常に直接作用するものではありません。

軽度の脱毛や、頭皮環境の改善を目的とする場合には一定の効果が期待できることもありますが、円形脱毛症の活動期や症状が進行している場合には、皮膚科での専門的な治療が必要です。

自己判断で使用する前に、一度医師に相談することをお勧めします。

円形脱毛症の治療法や予防策について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。具体的な治療の選択肢や、日常生活で気をつけるべき点などを解説しています。

参考文献

STERKENS, A.; LAMBERT, Jo; BERVOETS, A. Alopecia areata: a review on diagnosis, immunological etiopathogenesis and treatment options. Clinical and experimental medicine, 2021, 21: 215-230.

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

ZHOU, Cheng, et al. Alopecia areata: an update on etiopathogenesis, diagnosis, and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2021, 61.3: 403-423.

VILLASANTE FRICKE, Alexandra C.; MITEVA, Mariya. Epidemiology and burden of alopecia areata: a systematic review. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2015, 397-403.

WERNER, Betina; MULINARI-BRENNER, Fabiane. Clinical and histological challenge in the differential diagnosis of diffuse alopecia: female androgenetic alopecia, telogen effluvium and alopecia areata-part I. Anais brasileiros de dermatologia, 2012, 87: 742-747.

PAPADOPOULOS, Anthony J.; SCHWARTZ, Robert A.; JANNIGER, Camila Krysicka. Alopecia areata: pathogenesis, diagnosis, and therapy. American Journal of Clinical Dermatology, 2000, 1: 101-105.

STRAZZULLA, Lauren C., et al. Alopecia areata: disease characteristics, clinical evaluation, and new perspectives on pathogenesis. Journal of the American Academy of Dermatology, 2018, 78.1: 1-12.

TRÜEB, Ralph M.; DIAS, Maria Fernanda Reis Gavazzoni. Alopecia areata: a comprehensive review of pathogenesis and management. Clinical reviews in allergy & immunology, 2018, 54: 68-87.

BIRAN, Roni; ZLOTOGORSKI, Abraham; RAMOT, Yuval. The genetics of alopecia areata: new approaches, new findings, new treatments. Journal of dermatological science, 2015, 78.1: 11-20.

ISLAM, Naseeha, et al. The autoimmune basis of alopecia areata: a comprehensive review. Autoimmunity reviews, 2015, 14.2: 81-89.

円形脱毛症の関連記事