腎臓は血液をろ過し、老廃物や余分な水分を尿として排出する重要な臓器です。この働きが何らかの要因で低下し、体内に有害物質や余分な水分がたまってしまう状態を腎不全と呼びます。

腎機能が大幅に低下すると、初期の段階から体調の異変を生じる可能性がありますが、早期に気づきにくい特徴もあるため、正しい知識と対策が欠かせません。放置すれば体全体に悪影響を与え、透析が必要になることも考えられます。

本記事では腎不全とはどのような病気かを解説し、腎不全初期症状の見分け方や治療法についても詳しく紹介します。症状の進行を防ぎ、健康を守るために押さえておきたいポイントをまとめました。

腎臓が担う基礎的な役割

腎臓は左右に1つずつ存在し、豆のような形をしている臓器です。体重や体格によって多少の大きさの違いがあるものの、握りこぶしほどのサイズで腰のやや上あたりに位置しています。

老廃物の排出や体内の水分調整など、生命活動に直結する重要な役割を果たしています。

腎臓の主要な働き

腎臓が担う主な働きは血液のろ過と老廃物の排出です。食事や新陳代謝を通じて生じた不要物質を体外に出し、必要な成分は再吸収するという繊細な調整を行います。

また、血圧を調整するホルモンや赤血球を増やすホルモンを産生し、全身の健康を支える仕組みを支えています。

老廃物の排出と尿生成の流れ

腎臓内の糸球体で血液をろ過し、老廃物や水分が原尿として取り出されます。その後、尿細管と呼ばれる細長い管で必要な成分や水分を体内に戻し、不要なものだけを尿として排泄する流れです。

この過程に異常が生じると、体内に老廃物が滞留し、さまざまな不調につながります。

血圧・電解質バランスのコントロール

腎臓は塩分やカリウムなどの電解質の調整に深く関与します。過剰な塩分や水分を排出して血圧を安定させる一方で、血圧が下がりすぎると血管を収縮させる物質を分泌し、循環を維持します。

この調整能力が落ちると、むくみや高血圧などの症状が現れやすくなります。

骨や血液にも関わるホルモン産生

腎臓はビタミンDを活性化させる機能を持ち、骨の健康維持やカルシウム吸収にも影響を与えます。また、赤血球を増やすエリスロポエチンというホルモンをつくり、貧血の予防にも関わります。

腎機能が低下するとこれらの面にも支障を来たし、骨粗しょう症や貧血などが進行するケースがあります。

腎臓の主な特徴

| 項目 | 内容 | 注目点 |

|---|---|---|

| 位置 | 腰のやや上、背中側に2個 | 衝撃を受けにくい位置 |

| 大きさ | 握りこぶし大 | 個人差がある |

| 糸球体数 | 片方に約100万個 | 加齢や疾患で減少しやすい |

| 主な働き | 老廃物排出、血圧調整、ホルモン産生 | 多機能な臓器として重要 |

腎不全とは何が起きている状態か

腎臓の働きが大幅に低下した状態が腎不全とは呼ばれます。急激に起こる急性腎不全と、徐々に進行する慢性腎不全に大別され、いずれも早期発見と的確な治療が重要です。

この章では腎不全が具体的にどのような過程で起こり、身体に何をもたらすのかを見ていきます。

急性腎不全と慢性腎不全

急性腎不全は短期間に腎機能が急激に悪化する状態で、重度の脱水や外傷、重篤な感染症などが原因になりがちです。対処が早ければ元の機能に回復する場合がありますが、適切な治療を受けないと生命に関わります。

一方、慢性腎不全は数か月から数年という長い年月をかけて進行し、高血圧や糖尿病などの生活習慣病の合併症として発症しやすいです。

腎機能低下の具体的なメカニズム

腎機能が低下すると血液ろ過が十分に行われなくなり、有害物質や余分な水分が蓄積してしまいます。その結果、体内の電解質バランスが崩れ、身体各所で不調が起こります。

慢性化すると糸球体や尿細管が損傷し、自己再生力が低くなった腎臓は回復が難しくなります。

身体全体への影響

腎不全の症状は腎臓だけにとどまらず、血圧上昇による心臓・血管疾患や、老廃物の蓄積による倦怠感、吐き気など多彩です。特に重度になると意識障害や呼吸困難を引き起こすこともあります。

慢性的な場合は、貧血や骨のもろさなどが進行することで生活の質が低下しやすくなります。

透析との関係

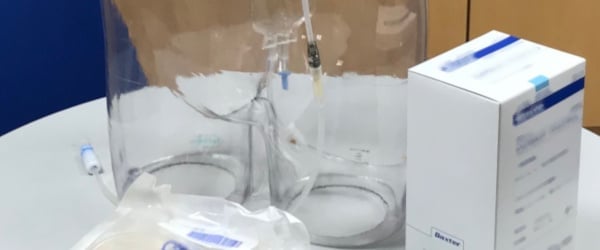

腎臓がろ過機能を大きく失うと、人工的に血液をろ過する透析が必要となる場合があります。血液透析では血液を体外に取り出して専用の装置で老廃物を除去し、腹膜透析では腹腔内に透析液を入れて間接的に老廃物を取り除く仕組みです。

腎不全の進行具合や患者のライフスタイルによって選択肢が異なるため、専門医との相談が欠かせません。

腎不全の進行度と特徴

| ステージ | 主な症状や状態 | 治療の方向性 |

|---|---|---|

| 軽度(ステージ1~2) | 尿検査でわずかな異常、血圧軽度上昇 | 生活習慣改善、定期検査 |

| 中等度(ステージ3) | クレアチニンや尿蛋白の増加、むくみ | 薬物療法、食事制限の導入 |

| 高度(ステージ4) | 疲れやすさ、貧血、皮膚のかゆみ | 透析導入を検討、入院管理 |

| 末期(ステージ5) | 透析なしでは老廃物を排出できない | 透析または腎移植 |

腎不全初期症状を見逃さないために

腎不全初期症状は自覚しにくいケースが多いため、気づいたときにはかなり進行していることもあります。しかし、一定の兆候を知っていれば早めの対応が可能です。

この章では腎不全の症状の出方や生活のなかで見逃しがちなサインを紹介します。

尿量や尿の色・においの変化

腎臓の働きが低下すると、尿の性状に変化が現れることがあります。量が極端に減ったり増えたり、色が濃くなったり泡立ちが強くなったりするときは要注意です。

泡立ちが強い場合はタンパクが多く排出されている可能性があり、尿検査で詳しく調べることが重要です。

むくみや倦怠感

余分な水分が体内にとどまりやすくなると、まぶたや足首まわりなどにむくみを感じやすくなります。また、老廃物がうまく排出できないと全身のだるさや疲れやすさが生じ、朝起きたときから倦怠感が続くケースもあるでしょう。

こうした症状が長引くときには医療機関での検査が推奨されます。

高血圧や頻尿

腎臓は血圧を調整するホルモンもつくっており、機能低下が高血圧を助長することがあります。いつもより血圧が高めで、なかなか下がらない状況が続くならば腎機能悪化を疑う必要があります。

頻尿も腎不全初期症状の一つで、夜間の排尿回数が増えることで睡眠の質が低下する人もいます。

腎不全の症状が進んだ状態

初期の段階で気づかず放置すると、血中の老廃物量が増え、吐き気や食欲不振、意識障害などの重い症状に進展する場合があります。皮膚のかゆみや息切れ、貧血などもよくみられる症状で、生活の質が大きく低下してしまうでしょう。

初期に見られやすい兆候

| 兆候 | 考えられる理由 | チェック方法 |

|---|---|---|

| 尿量の変化 | ろ過能力低下 | 日々の尿量や回数をメモする |

| むくみ | 余分な水分が排出されにくい | 靴下の跡がくっきり残るかなど観察 |

| 倦怠感 | 老廃物や毒素の蓄積 | 朝起きても疲れが取れない |

| 高血圧 | 塩分・水分のコントロール不良 | 自宅で血圧を定期的に測定 |

日常生活で意識したい確認ポイント

- 朝起きたときの顔や手足のむくみ具合

- 夕方以降に感じる足や下肢の腫れ

- 夜間のトイレ回数と眠りの浅さ

- 食欲の低下や胃の不快感の有無

腎不全の症状が進む原因と生活習慣

腎不全の症状が進行する背景には、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が大きく関わっています。食事や運動などの日常行動は腎臓の状態を左右するので、悪化を防ぐにはまず日常生活を振り返る必要があります。

高血圧と塩分過多

塩分過多の食生活が続くと血液中のナトリウム濃度が高まり、血管に負担がかかりやすい状態になります。高血圧を放置すると糸球体を傷め、腎機能低下が加速する恐れがあります。塩分制限や血圧管理は腎臓を守る重要なポイントです。

糖尿病や肥満

血糖値が高い状態が持続する糖尿病は、腎臓を構成する細い血管や糸球体を徐々に傷つけ、腎不全のリスクを上げます。また、肥満は高血圧や脂質異常症を併発しやすく、腎臓にさらなるストレスがかかります。

体重管理や血糖コントロールが大切です。

過度の飲酒や喫煙

アルコールの過剰摂取は脱水や高血圧を引き起こしやすく、喫煙は血管収縮や酸素供給の低下を招きます。両者とも腎臓に影響が及ぶ原因となりうるため、生活習慣を改善する中で見直すことが勧められます。

運動不足とストレス

軽い運動やウォーキングなどは血液循環を改善し、血圧や血糖を適切にコントロールする助けになります。反対に運動不足が続くと代謝が落ちて肥満を招き、腎臓の負担が増大します。

ストレスもホルモンバランスを崩し、高血圧や暴飲暴食に結びつきやすくなります。

生活習慣と腎不全の進行

| 要因 | 腎臓への影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 高血圧 | 糸球体の損傷・硬化 | 減塩食・降圧薬・定期的測定 |

| 糖尿病 | 細い血管へのダメージ | 血糖コントロール・適度な運動 |

| 喫煙 | 血管収縮で腎血流量が低下 | 禁煙外来などで早期に対策 |

| 運動不足 | 肥満や血圧上昇 | 日常的なウォーキングの習慣化 |

生活習慣を改善するためのヒント

- 食事内容を記録し塩分やカロリーを見直す

- 血圧計や体重計を活用して毎日チェックする

- 夜間の飲酒量を減らし、適度な水分を補給する

- ストレス発散法を複数持ち、心身の負担を軽減する

腎不全の治療法と選択肢

腎不全の症状が進行した場合、状態に応じてさまざまな治療法を検討します。生活習慣の改善だけでは対処しきれない段階に入ったとき、医師は薬物療法や透析導入、腎移植などの選択肢を提示します。

患者のQOL(生活の質)を考慮しながら、最適な治療を判断するには医療チームとの密な連携が求められます。

薬物療法

高血圧が原因の場合は降圧薬、糖尿病なら血糖降下薬やインスリンなどを使用し、腎臓への負担軽減を図ります。利尿薬を処方して余分な水分を排出させることも多いです。

薬物療法は腎機能を改善するわけではありませんが、進行を遅らせるうえで重要な役割を担います。

食事療法と栄養管理

腎不全の症状が顕著になってくると、タンパク質やカリウム、リンなどの摂取量を詳しく管理する食事療法が推奨されます。血液中の窒素化合物や電解質をできるだけコントロールし、腎臓が処理しやすい環境を整える考え方です。

管理栄養士と連携して食事内容を調整することで、腎不全の進行を抑える効果が期待できます。

透析療法

末期腎不全に近づくと、自力で老廃物を排出することが困難になります。血液透析や腹膜透析によって人工的に血液をろ過し、電解質バランスを保つ仕組みが透析療法です。

週に複数回行う血液透析は時間的な制約が大きい反面、ろ過効率が高い特徴があります。腹膜透析は自宅で行いやすいですが管理が複雑になりやすく、患者の生活スタイルや合併症の有無を踏まえた選択がポイントです。

腎移植

移植可能な提供腎(ドナー)が確保できる場合、腎移植を検討する人もいます。移植後は免疫抑制薬の服用など長期管理が必要ですが、透析と比較してQOLが向上するケースがあります。

ドナーとの相性や手術リスク、費用面など総合的な判断が必要となります。

腎不全治療の主な選択肢

| 治療法 | 方法 | 特徴 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 降圧薬、利尿薬、血糖降下薬 | 進行を遅らせる補助的役割 |

| 食事療法 | 塩分やタンパク質、カリウム制限 | 腎臓負担の軽減を目指す |

| 透析療法 | 血液透析・腹膜透析 | 人工的に老廃物や水分を除去 |

| 腎移植 | ドナーから腎臓を移植 | 根本的な治療だが適応に制限あり |

治療を受けるときに考えたいこと

- 生活リズムや仕事との両立可能性

- 家族や支援体制の有無

- 透析の場合、通院回数や費用などの確認

- 専門医との対話を重ねて最善の選択を検討する

腎不全の予防・進行抑制に役立つ生活の工夫

腎不全の症状を重症化させないためには、日頃から腎臓に負担をかけすぎない生活が求められます。すでに腎機能が落ちている人も、適切な自己管理によって症状の進行を遅らせる可能性があります。

ここでは具体的な生活の工夫を取り上げます。

適度な水分摂取と塩分制限

腎臓の働きが落ちている場合、極端な水分制限や水分過多はリスクを伴います。主治医に相談しながら、適度な水分補給を行うことが大切です。

同時に塩分を控えることで高血圧の予防にもなり、腎臓への負担を軽減できます。加工食品などに含まれる隠れた塩分量を意識する習慣も重要です。

血圧や血糖値の管理

高血圧や糖尿病を持っている方は、降圧薬や血糖降下薬の服用を医師の指示に従って続けましょう。自己判断で薬の量を増減させる行為は危険です。

血圧計や血糖値測定器を自宅に置いて小まめにチェックし、変動が大きい場合は医療機関に相談しましょう。

体重とカロリーコントロール

肥満は血圧や血糖値を上昇させ、腎臓への負担を増やす一因になります。BMIなどの数値を目安に適正体重を維持することを目指します。食事療法の中でカロリーを管理し、タンパク質や脂質の過剰摂取を防ぐ方法も考慮してください。

管理栄養士のサポートを受けるのが効果的です。

ストレスケアと睡眠

ストレスや睡眠不足はホルモンバランスを乱し、血圧や血糖値のコントロールを難しくします。腎臓に対するダメージが増える恐れがあるため、適度に休息を取り、気分転換を図ることが大切です。

軽い運動や趣味を活用して心身の調和を保つよう意識しましょう。

腎臓にやさしい生活のポイント

| 取り組み | 具体的な方法 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 適切な水分補給 | 医師の指示に従った量をこまめに摂る | 血液の循環が整い、ろ過効率が改善しやすい |

| 塩分制限 | 加工食品の成分表示を確認、出汁や香辛料を活用 | 高血圧リスクの低下、むくみの軽減 |

| 血圧・血糖チェック | 家庭用機器を用いた毎日の測定 | 変動を早期に把握し、医療機関の診断を受けやすい |

| 適度な運動 | ウォーキングや軽めの筋トレなど | 代謝向上と肥満予防につながり腎臓負担が減る |

日常の工夫の例

- 調理の際に味付けを薄めにして、レモンやダシで風味をアップする

- 一度に大量に水を飲むのではなく、少量を分散して摂取する

- スマホのアプリなどで血圧や体重を記録し、変化を見逃さない

- 30分程度の有酸素運動を週に数回取り入れ、血流を改善する

総合病院での検査・治療を選ぶメリット

腎不全の症状が疑われるとき、総合病院で受診する利点は複数の診療科が連携して包括的に診察や治療を行いやすい点です。

慢性腎不全は糖尿病内科や循環器内科などとの連携が重要であり、合併症の有無や全身の状態を考慮しながら最適な治療プランを立てる必要があります。

多職種チームアプローチ

総合病院には医師だけでなく、看護師、管理栄養士、薬剤師、リハビリスタッフなどが在籍しています。それぞれの専門家が連携し合うことで、食事面から運動指導、薬の管理まできめ細かいサポートを受けられます。

腎不全治療は長期戦になるケースが多く、こうしたチームアプローチが大きな助けになるでしょう。

透析や緊急時対応

腎不全が進行して透析が必要になった場合でも、総合病院には透析設備やスタッフが整っていることが多いです。血液透析のためのベッド数や緊急透析の受け入れ体制を持つ機関を選べば、トラブル発生時にも速やかに対応できます。

腎移植を検討する際の検査や紹介先の手配にも強みがあるでしょう。

定期的な検査体制

慢性腎不全の進行を防ぐには定期検査が不可欠です。総合病院は血液検査、尿検査、画像検査などを一括して行いやすく、腎機能だけでなく合併症のチェックも同時に進められます。

検査結果を総合的に評価し、必要に応じて複数の診療科が連携して治療方針を再検討する仕組みが整っています。

患者の負担軽減とサポート

慢性疾患の治療には通院や費用などの負担が伴いがちです。総合病院によっては医療ソーシャルワーカーが在籍し、医療費助成制度や介護サービスとの連携などを案内してくれる場合があります。

遠方通院が難しい方には近隣の医療機関と連携を図り、必要な処置だけ総合病院で行うシステムを活用できる点もメリットです。

総合病院で受けられる主な支援

| 支援内容 | 特徴 | 患者メリット |

|---|---|---|

| 多職種連携 | 医師、看護師、管理栄養士など | 専門的な視点を総合的に組み合わせた治療 |

| 透析設備 | 血液透析・腹膜透析への対応が整う | 突然の体調不良でも迅速に対応可能 |

| 合併症管理 | 循環器内科、糖尿病内科など複数科の連携 | 一括して診てもらい、通院回数を減らせる |

| 福祉・介護連携 | 医療ソーシャルワーカーが制度を案内 | 費用面や生活上の悩みを相談しやすい |

総合病院に通う上で意識したいこと

- 通院の際に複数の科の予約をまとめ、効率よく受診する

- 普段の生活習慣や食事記録を持参し、正確に伝える

- 症状や不安を遠慮なく相談し、専門スタッフの知恵を借りる

- 継続的に同じ病院で診てもらい、経過を把握してもらう

腎不全と向き合ううえで大切な考え方

腎不全の症状は体だけでなく、精神的な面にも大きな影響を及ぼす可能性があります。長期にわたる通院や食事・生活管理が必要となると、不安やストレスを感じる人も多いです。

しかし、正しい知識を得て医療者や家族と協力し合うことで、より前向きに日常生活を過ごすことができます。

自己管理と医療との二人三脚

腎不全を持つ人は、毎日の食事内容、血圧や体重の変動、体調の小さな変化をこまめにチェックし、それを医師や栄養士などに報告することが治療成功への近道です。

医療側から提示される治療プランと患者の自己管理が合わさることで、症状の進行を防ぐ効果が高まります。

周囲の理解と協力

家族や友人、職場など周囲の人たちの理解があると、透析の日程調整や食事制限などの負担を分かち合いやすくなります。単独で抱え込まずに、医療スタッフや地域のサポートグループなど外部のリソースも活用しましょう。

腎臓病患者向けのコミュニティや相談窓口では、同じ悩みを持つ人との情報交換が役立つ場合があります。

生活の質(QOL)を高める

治療の目的は単に生存期間を延ばすだけでなく、本人が納得できる生活の質を保つことでもあります。

痛みや疲れを和らげながら自分のやりたいことを実現するには、医療者と目標を共有し、必要に応じて治療法やサポート体制を調整していく意識が重要です。

継続的な情報収集

医療は日々進歩していますが、腎不全に関しても新たな薬や治療法が研究されています。主治医に相談しながら、自身でも信頼できる情報源から最新の知識を得る努力が大切です。

ただし、インターネット上には誤った情報も散見されるため、情報の真偽を医療者とともに確かめる習慣を持ちましょう。

前向きに治療や管理を行うためのヒント

| 行動 | 目的 | 取り組み方法 |

|---|---|---|

| 体調記録を続ける | 治療プランや薬の効果を把握する | 日記やアプリで毎日の血圧、体重、症状を記載 |

| 家族・仲間との情報共有 | 精神的な負担を軽減する | 外来受診に同伴してもらい説明を共有 |

| ライフスタイルの目標設定 | QOLを高め、モチベーションを維持する | 小さな運動習慣や趣味を定期的に実施 |

| 医療者との相談 | 最善の治療選択と安心感 | 疑問点をメモしておき、診察時に質問する |

心を軽くする考え方

- 完璧を目指さず、できることから少しずつ取り組む

- 小さな変化でも前進と捉え、成功体験を積み重ねる

- 不安や疑問は遠慮せず医師やスタッフに伝える

- 体や気分の調子を誰かに話し、支え合う関係を築く

腎不全の症状は初期段階での発見が難しい反面、少しずつ進行して重症化すると全身の健康を脅かす大きな要因になります。

腎不全とはどのような病気なのかを理解し、腎不全初期症状や原因を見極め、適切な治療や生活改善を行うことが大切です。

総合病院での診療は多くの専門家が連携しやすく、検査・治療・サポートを総合的に受けられるメリットがあります。自分の健康状態を客観的に把握しながら、医療者や家族と協力し合い、長期的な視点で腎臓の健康を守っていきましょう。

以上

透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )

参考文献

WEBSTER, Angela C., et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2017, 389.10075: 1238-1252.

SCHEFOLD, Joerg C., et al. Heart failure and kidney dysfunction: epidemiology, mechanisms and management. Nature Reviews Nephrology, 2016, 12.10: 610-623.

LEVEY, Andrew S., et al. Nomenclature for kidney function and disease: report of a Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Consensus Conference. Kidney international, 2020, 97.6: 1117-1129.

AMMIRATI, Adriano Luiz. Chronic kidney disease. Revista da Associação Médica Brasileira, 2020, 66.Suppl 1: s03-s09.

MURTAGH, Fliss EM; ADDINGTON-HALL, Julia; HIGGINSON, Irene J. The prevalence of symptoms in end-stage renal disease: a systematic review. Advances in chronic kidney disease, 2007, 14.1: 82-99.

KALANTAR-ZADEH, Kamyar, et al. Chronic kidney disease. The lancet, 2021, 398.10302: 786-802.

CHEN, Teresa K.; KNICELY, Daphne H.; GRAMS, Morgan E. Chronic kidney disease diagnosis and management: a review. Jama, 2019, 322.13: 1294-1304.

LEVEY, Andrew S.; CORESH, Josef. Chronic kidney disease. The lancet, 2012, 379.9811: 165-180.

ORTIZ, Alberto, et al. Epidemiology, contributors to, and clinical trials of mortality risk in chronic kidney failure. The lancet, 2014, 383.9931: 1831-1843.

TANGRI, Navdeep, et al. A predictive model for progression of chronic kidney disease to kidney failure. Jama, 2011, 305.15: 1553-1559.