人工透析は腎機能が大きく低下した場合に必要になる治療です。腎不全によって体内の老廃物や余分な水分を十分に排出できなくなると、定期的に透析を受けることが重要です。

ただ、人工透析費用は高額になりがちであり、家計に大きな負担をかける恐れがあります。公的保険制度や助成制度を賢く利用することで、人工透析医療費の自己負担を抑えながら生活の質を維持することができます。

ここでは、人工透析費用の概要や助成制度の仕組み、さらに実際に費用を軽減するための具体的なポイントを詳しくまとめます。

人工透析と費用の基本情報

人工透析は腎機能が極端に低下した際に、体内の老廃物や余分な水分を血液や腹膜を介して排出する治療です。慢性腎不全や急性腎不全の状態が進行して治療での回復が難しくなった場合、透析は長期的な視点で継続する必要があります。

人工透析費用は、医療機関の選択や透析方法によって変化しますが、保険の仕組みや公的助成制度を利用すれば、大きな経済的負担を軽減できる可能性があります。

人工透析とは何か

腎不全の状態になると、腎臓が担う老廃物の排出や電解質の調整機能が著しく低下します。これを放置すると体内に毒素や水分が蓄積し、生命の危険につながります。

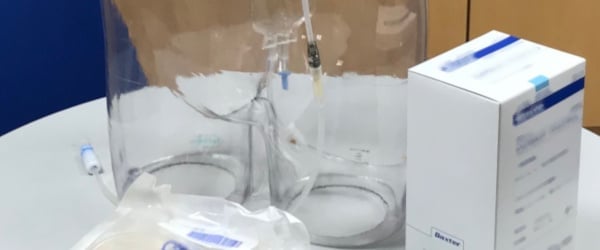

人工透析は血液浄化のプロセスを機械的に代行し、腎臓が果たしていた働きを補うものです。主に血液透析と腹膜透析の2つの方法があり、患者の体調やライフスタイルに合わせて選択されることが多いです。

週3回の治療が一般的

血液透析は、血液を体外に循環させてダイアライザーという装置で老廃物を取り除く治療法です。多くの患者は週3回程度、1回あたり約4時間かけて透析を受けます。

腹膜透析では自宅で透析を行う選択肢もありますが、日常生活の中で一定の管理が必要です。いずれにしても、定期的な頻度で透析を行うために人工透析医療費がかさむことは否めません。

人工透析の主な役割と治療の流れ

| 役割・特徴 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 老廃物・毒素の除去 | 血中のクレアチニンや尿素などを取り除く |

| 過剰な水分の排出 | 体に溜まった余分な水分を排出する |

| 電解質バランスの調整 | ナトリウムやカリウムなどの濃度を適切に保つ |

| 酸塩基平衡の維持 | 血液のpHバランスを保ち健康状態を維持する |

費用の目安と高額になる背景

人工透析費用は、治療1回あたり通常数万円から10万円程度かかる場合があります。年単位で考えると数百万円にも上る可能性があるため、単純に考えると非常に大きな支出です。

しかし、健康保険の仕組みや特定疾病療養受療証などの制度を適切に活用すると、人工透析費用自己負担を大幅に減らせることが期待できます。

高額になる背景としては、専門性の高い医療機器の使用や人件費、薬剤費、検査費の積み重ねが挙げられます。

人工透析を継続するときに覚えておきたいポイント

- 週3回程度の血液透析を続ける場合、年間延べ150回前後の治療になる

- 透析以外に検査や薬剤治療、合併症対策が必要になることも多い

- 公的保険や特定疾病療養受療証の制度によって負担の軽減が図れる

- 継続して治療を受けることが予後の安定に直結する

人工透析にかかる医療費の内訳

人工透析にかかる費用は、単に透析装置の利用料金だけではありません。医師の診察費、看護師をはじめとするスタッフの人件費、検査費、薬剤費など多岐にわたります。

通院か入院か、また血液透析か腹膜透析かによっても大きく変動するので、それぞれの特徴をつかんでおくことが重要です。

血液透析と腹膜透析の違いで費用も変わる

血液透析は医療機関に出向いて透析機器を使う方法が一般的です。専門スタッフがいるため安心感がありますが、その分の人工透析医療費がかかりやすい傾向があります。

腹膜透析は自宅で行うことが可能ですが、透析液やカテーテル管理などの費用が継続的に必要です。定期的な通院と、自宅での機器管理を両立しなければならないため、医療費以外の生活コストも意識する必要があります。

治療法別の特徴

- 血液透析:週3回程度、医療機関で実施。スタッフが常にサポートする。

- 腹膜透析:在宅で行う。1日数回の透析液交換が必要。自己管理が求められる。

- それぞれの透析方法でコスト構造が異なる。

入院透析と通院透析の比較

入院透析は病状が安定しない場合や合併症の管理が必要な場合に選択することがあります。医療機関が提供するベッドや食事、看護サービスが含まれるため、通院透析よりも高額になりがちです。

一方、通院透析は自宅から定期的に病院に通う形態で、入院時にかかる費用の一部が発生しません。生活ペースに合わせながら治療を受けたい方には通院透析が向く場合もあります。

入院透析と通院透析の費用比較

| 項目 | 入院透析 | 通院透析 |

|---|---|---|

| 治療期間の柔軟性 | 症状が重い場合に向く | 日常生活に合わせやすい |

| 費用面 | ベッド代や食事代が上乗せされ高くなりやすい | 透析費用中心で比較的抑えやすい |

| 患者の負担 | 医療スタッフが常に近くにいて安心感は高い | 通院時間や交通費がかかる |

| 合併症ケア | 入院先で即時対応しやすい | 必要に応じて外来受診を組み合わせる |

薬剤費や検査費の考え方

人工透析を行う患者は、高血圧や貧血などを伴うことが多いため、降圧薬やエリスロポエチン製剤などの薬剤を使用するケースがあります。透析前後に必要な血液検査や画像検査の費用も継続的にかかります。

特に慢性的に透析を続ける場合には、こうした付随的な費用も含めたトータルの人工透析費用を把握し、家計管理と公的助成制度の活用を念頭に置くことが重要です。

公的医療保険を利用した費用負担の仕組み

日本の公的医療保険制度では、医療費の一部を国が負担し、残りの自己負担割合を患者が支払います。透析治療は高額医療に分類されやすいため、負担割合を減らす制度がいくつか整備されています。

健康保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度など、自分が加入している保険の仕組みをきちんと理解することが大切です。

健康保険の自己負担割合

会社員や公務員が加入する健康保険(組合健保や協会けんぽなど)では、通常、医療費の7割を保険が負担し、患者は3割を支払います。子どもや高齢者、障害を持つ方などの特例で負担割合が異なるケースもあります。

人工透析費用自己負担を最小限に抑えるには、高額療養費制度や特定疾病療養受療証などを組み合わせることが重要です。

健康保険を利用する際の主な費用軽減策

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 高額療養費制度 | 一定額を超えた医療費について払い戻しを受けられる |

| 限度額適用認定証 | 入院や外来時の会計時に上限額までの支払いで済む |

| 特定疾病療養受療証 | 透析治療や血友病など特定疾患の自己負担を軽減 |

国民健康保険と社会保険の違い

自営業者やフリーランス、退職後に国民健康保険に加入している方は、社会保険と同様に医療費の7割負担を受ける仕組みです。

しかし、保険料の設定基準が居住地域ごとに異なる点や、所得に応じて保険料が変動する点が特徴です。社会保険の場合は、企業や事業者と個人が保険料を折半しますが、国民健康保険では個人で全額を負担します。

透析費用が高額になりがちな方は、自分の所得区分や上限額を早めに確認しておくと安心です。

後期高齢者医療制度の場合

75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入している場合が多いです。この制度では、原則1割負担(一部の高所得者は3割負担)で医療を受けられます。

人工透析医療費も負担割合に応じて計算されますが、高額療養費制度が適用されるため、一定額を超えた分は還付を受けられる可能性があります。

後期高齢者医療制度の被保険者証には、所得や特例措置による負担割合が記載されているので、早めにチェックすると良いでしょう。

公的保険利用時に見落としがちな注意点

- 保険証や限度額適用認定証の更新時期を逃さない

- 家族の扶養に入るか自分で加入するかで保険料が異なる

- 制度や負担割合は年度によって変更される場合がある

- 国民健康保険の場合、自治体によって保険料やサービス内容に差がある

人工透析における自己負担額の上限制度

人工透析費用が高額になりやすい理由は、治療頻度が多いことと専門性の高い機器やスタッフが必要だからです。

高額療養費制度や特定疾病療養受療証を利用すると、所得に応じて毎月の自己負担上限が決められる仕組みがあり、経済的負担を大きく抑えられます。

高額療養費制度の概要

高額療養費制度は、同一月内に支払った医療費(保険適用分)が一定額を超えた場合、その超過分を払い戻す制度です。年齢や所得区分によって上限額が異なり、人工透析のような定期的に高額の医療費が発生する患者にとっては非常に重要です。

支給を受けるには明細書の提出などの手続きが必要ですが、一度手順を覚えれば次回以降はスムーズにできる可能性が高いです。

高額療養費制度を利用するうえでのポイント

- 所得区分に応じて月ごとの上限額が異なる

- 家族合算で計算できる場合もある

- 医療費の支払い時に一時的に立て替える必要があるが、後から還付を受けられる

- 先に限度額適用認定証を提示すると、窓口での支払いが上限額までに抑えられる

特定疾病療養受療証での負担軽減

人工透析など対象となる特定疾患の患者には、特定疾病療養受療証を取得すると負担を月額上限に抑えることができます。通常は自己負担割合が3割でも、月当たり1万円から2万円程度に収まるケースが多く、経済的に安心です。

所得や保険の種類によって上限額が変わるため、窓口や保険組合に自分の区分を問い合わせることが不可欠です。

特定疾病療養受療証取得の手順例

| 区分 | 手順 |

|---|---|

| 申請窓口 | 加入する健康保険(協会けんぽや国民健康保険等) |

| 必要書類 | 医師の診断書、保険証、本人確認書類など |

| 発行までの期間 | 数週間程度かかる場合がある |

| 負担軽減の内容 | 毎月の人工透析費用自己負担を所得区分に応じた定額に設定 |

収入区分と月額上限

特定疾病療養受療証や高額療養費制度では、収入区分ごとに異なる月額上限が設定されています。収入区分の判定基準は、被保険者本人の総所得金額や扶養家族の有無などを総合的に加味します。

一般所得者なのか、低所得者なのか、高所得者なのかによって負担額が変動するため、自分がどの区分になるかを確認しておくと安心です。

医療機関の窓口だけでなく、市町村の国民健康保険担当課や会社の保険組合に直接問い合わせることで詳細を把握できます。

公的助成制度を活用する方法

人工透析費用を削減するには、医療保険制度だけでなく、障害年金や医療費控除などの公的助成制度を並行して活用する方法があります。

身体障害者手帳を取得して障害年金の給付を受ける、医療費控除で税負担を減らすなどの方法を把握し、自分の状況に合わせて組み合わせることが大切です。

自立支援医療や障害年金

人工透析を受けるほど腎機能が低下している場合、障害の等級認定を受けられる可能性があります。身体障害者手帳を取得すると、障害年金や各種サービスの対象になり、収入が大きく低下したとしても一定の支えを得られます。

自立支援医療は精神障害や発達障害に限らず、特定の疾患にも適用されるケースがあるので、主治医や市区町村の窓口に相談すると良いでしょう。

公的助成制度の対象となる主な項目

| 制度名 | 対象となる主な支援 |

|---|---|

| 障害年金 | 障害基礎年金や障害厚生年金の給付 |

| 自立支援医療 | 特定の疾患治療に関わる自己負担割合の軽減 |

| 身体障害者手帳 | 医療費、交通機関、公共施設などの割引サービス |

医療費控除での軽減

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告を行うことで所得税の一部が還付されたり、住民税が減額されたりする仕組みです。

人工透析医療費は当然医療費として計上でき、さらに通院のための交通費なども対象になる場合があります。申告の際には領収書やレシートをきちんと保管し、必要書類をそろえておくことがポイントです。

医療費控除を受けるときに確認したいこと

- 病院や薬局ごとに年間の支出を計算して集計する

- 公的保険で払い戻しを受けた金額は控除の対象外

- 世帯合算での申告が可能な場合もあるため家族分を含めて検討する

各種手続きの流れ

公的助成制度を活用するには、申請書や診断書の用意が必要です。医療機関や役所が発行する必要書類を取り寄せ、記入漏れや不備がないように注意して手続きを進めます。

提出先は、市区町村の福祉担当課や保険組合、年金事務所などさまざまです。どの窓口が担当するかは制度ごとに異なります。

手続きに臨む前に把握しておきたい要点

- 自分の住む自治体で行われている独自助成がないか確認する

- 主治医の診断書の内容と制度が適合するかを事前に相談する

- 必要な書類が多岐にわたるため、リストを作って漏れを防ぐ

- 更新が定期的に必要な制度もあるため、忘れずスケジュールを管理する

透析治療と生活費のバランスを考える

人工透析を継続しながら生活を成り立たせるには、医療費や通院費のほかに日々の家計全体を見直すことが欠かせません。

就労状況や家族構成、通院頻度などによって必要経費は異なるため、早期に情報を整理していくことで不安を減らすことができます。

仕事との両立と費用計画

透析治療を受けながら勤務を続けるには、通院にあてる時間の確保や勤務先の理解が必要です。職場との調整が取れないと離職を考える方もいますが、収入面を維持した方が医療費の補助制度でも有利になるケースがあります。

勤め先の健康保険や厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を受給できる可能性も高まります。通院スケジュールをどう組むか、どの程度働くかなどを具体的に検討すると、無理なく治療を続けやすくなります。

仕事と透析治療を両立させるためのヒント

- 週3回の血液透析が必要でも柔軟な勤務形態を導入している職場を探す

- 時間休や有給休暇を活用して透析日に合わせる

- 在宅勤務やフレックス制度がある職場だと通院と仕事を調整しやすい

透析日数と通院による交通費

血液透析を受ける場合、週3回程度の通院が必要です。交通費も無視できない出費になるので、通院距離や回数、交通手段にあわせたコスト管理が大切です。

自治体によっては、障害者手帳を取得した人に対して公共交通の割引やタクシー助成券を提供している場合があります。通院費の負担が大きくなる方は、こうした制度の活用も視野に入れておくと良いでしょう。

通院コストを抑える工夫と主な目安

| 交通手段 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 公共交通機関 | 障害者手帳による割引がある地域が多い | 乗り換えや天候に左右されやすい |

| タクシー | 移動がスムーズで体力の消耗が少ない | 費用が高額になりやすい |

| 自家用車 | 自由度が高い | ガソリン代や駐車料金、車維持費がかかる |

家計の見直しポイント

人工透析費用や関連する支出が定期的に発生する以上、家計の見直しは大切です。保険料や医療費、交通費だけでなく、食費や光熱費、住宅費なども含めて包括的に確認してください。

収入と支出がバランスを保てるよう工夫し、必要に応じて社会福祉協議会の相談窓口などを利用すると、一人で抱え込まずに済む場合があります。

家計を安定させるために考えたい工夫

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 固定費の削減 | 携帯電話プランの見直し、保険契約の整理など |

| 変動費の管理 | 月ごとの食費や光熱費を記録し予算を設定 |

| 貯蓄や積立の活用 | 医療費控除の還付金を貯蓄に回す |

| 助成制度の定期的なチェック | 自治体や国の制度変更に早めに対応 |

透析費用に関するよくある質問

人工透析費用に関しては、公的保険や助成制度を使っても「本当に負担を抑えられるのか」「制度の手続きは難しくないのか」など、多くの疑問や不安の声があります。

正確な情報を集めて適切に対策を講じれば、不必要に経済的な心配を抱えることは減らせます。

国の補助はどこまで受けられるのか

高額療養費制度と特定疾病療養受療証の両方を組み合わせると、人工透析費用自己負担を月額1万円~2万円程度に抑えられるケースが多いです。障害年金を受給できる状態ならば、さらに経済的な支援を得られます。

制度を利用する際に注意すべき点は、所得や家族構成などの条件で負担額や受給額が変わることです。

人工透析費用を軽減する主な公的制度と特徴

| 制度・手当 | 期待できる効果 |

|---|---|

| 特定疾病療養受療証 | 毎月の自己負担が定額になる |

| 高額療養費制度 | 上限額を超えた分が払い戻しになる |

| 障害年金 | 一定の障害等級に該当すると年金給付が受けられる |

未成年でも同じ仕組みか

未成年の場合でも基本的には同じ仕組みが適用されますが、世帯の所得によって負担額が変わるケースや、児童手当など別の制度との併用を検討できることがあります。

高額療養費制度なども保護者が手続きを行う形で対応できますし、特定疾病療養受療証の交付も可能です。将来にわたり透析が必要になる子どもには、成長段階に合わせた支援策を複数組み合わせることが大切です。

家族が代わりに手続きできるか

基本的に保険者とのやり取りや申請手続きは本人や同居家族が行えます。入院や体調不良で本人が動けない場合には、家族や法定代理人が代行できます。

書類への署名捺印などは必要になるため、事前に委任状や本人確認書類を整えておくことをおすすめします。家族に手伝ってもらうことで負担を軽減し、適切な時期に必要な申請を行いやすくなります。

手続きを代行するときに留意したい点

- 本人以外が代行する場合は委任状が必要になる場合がある

- 保険証や本人確認書類など、事前に必要書類を確認しておく

- 申請漏れを防ぐため、家族間で連携を取って動く

透析治療の継続と定期的な受診の重要性

人工透析は週3回などの頻度で継続する場合が多いですが、治療を中断すると体内に老廃物が蓄積して危険な状態になりやすいです。

長期で取り組む治療だからこそ、医療費や助成制度について正しい知識を持ち、安心して受診を続けられる環境を整えることが大切です。定期的な受診を重ねていくことで、合併症の早期発見や治療の適切な調整が期待できます。

透析を中断するリスク

体調不良や経済的理由などで透析を中断してしまうと、体内の毒素濃度が急上昇し、心不全や呼吸困難を引き起こすリスクが高まります。

一時的に状況が好転しても、腎機能が回復するわけではないため、再度症状が悪化し取り返しのつかない状態になる可能性があります。

人工透析費用の負担を理由に治療を続けられないと考える前に、公的支援の活用や家族との協力体制など、幅広い選択肢を検討する姿勢が大事です。

合併症への備え

長期間の透析生活を続ける上で、高血圧や心臓病、骨・関節の障害など多岐にわたる合併症を予防または早期発見する必要があります。

定期的な血液検査や医師の診察で体の変化をチェックし、必要に応じて治療や生活改善を進めることが望ましいです。適切な管理を行うことで、生活の質を保ちつつ合併症のリスクを最小限に抑えられます。

通院の負担を軽減する工夫

透析治療は患者の体力だけでなく、スケジュールや交通費など、多方面に負担を及ぼします。

負担を少しでも和らげるためには、通いやすい病院を選択する、医療機関内で予約時間を調整してもらう、自宅近くに透析施設があるか情報収集するなどの工夫が必要です。

周囲の理解とサポート体制があると、治療継続のモチベーションを維持しやすくなります。

以上

透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )

参考文献

VANHOLDER, Raymond, et al. Reducing the costs of chronic kidney disease while delivering quality health care: a call to action. Nature Reviews Nephrology, 2017, 13.7: 393-409.

HIMMELFARB, Jonathan, et al. The current and future landscape of dialysis. Nature Reviews Nephrology, 2020, 16.10: 573-585.

DE VECCHI, Amedeo Franco; DRATWA, Max; WIEDEMANN, M. E. Healthcare systems and end-stage renal disease (ESRD) therapies—an international review: costs and reimbursement/funding of ESRD therapies. Nephrology dialysis transplantation, 1999, 14.suppl_6: 31-41.

LEE, Helen, et al. Cost analysis of ongoing care of patients with end-stage renal disease: the impact of dialysis modality and dialysis access. American Journal of Kidney Diseases, 2002, 40.3: 611-622.

BABOOLAL, Keshwar, et al. The cost of renal dialysis in a UK setting—a multicentre study. Nephrology Dialysis Transplantation, 2008, 23.6: 1982-1989.

HOWARD, Kirsten, et al. The cost‐effectiveness of increasing kidney transplantation and home‐based dialysis. Nephrology, 2009, 14.1: 123-132.

KAROPADI, Akash Nayak, et al. Cost of peritoneal dialysis and haemodialysis across the world. Nephrology Dialysis Transplantation, 2013, 28.10: 2553-2569.

LI, Philip Kam-Tao, et al. Changes in the worldwide epidemiology of peritoneal dialysis. Nature Reviews Nephrology, 2017, 13.2: 90-103.

WANG, Virginia, et al. The economic burden of chronic kidney disease and end-stage renal disease. In: Seminars in nephrology. WB Saunders, 2016. p. 319-330.

LYSAGHT, Michael J. Maintenance dialysis population dynamics: current trends and long-term implications. Journal of the American Society of Nephrology, 2002, 13.suppl_1: S37-S40.