腎機能の目安となるクレアチニンの数値は、健康診断や外来受診で確認する機会が増えています。腎臓が老廃物をうまく排出できなくなると、このクレアチニン値が高くなり、腎機能低下の疑いを示すことがあります。

腎臓数値クレアチニンは、生活習慣や基礎疾患、加齢の影響などによって変動するため、早めの段階で異常を見つけて対策につなげることが大切です。

特に透析を検討する前段階から意識しておくことで、症状の進行を最小限に抑えやすくなります。この記事では、基準値や見方、腎臓クリアランスとの関係などを詳しく解説し、日常生活で気をつけたいポイントにも触れます。

腎臓の基本的な役割

腎臓は血液中の老廃物や不要な物質をろ過し、尿として排出する重要な臓器です。塩分や水分のバランス調整だけでなく、ホルモンの分泌や血圧の維持にもかかわります。

腎臓がうまく働かなくなると体内に老廃物がたまりやすくなり、いろいろな不調が起こりやすくなるので注意が必要です。

腎臓が果たす主な機能

血液をろ過して老廃物を排出する一連のしくみを担うのが腎臓です。具体的にどのような機能があるのか把握すると、腎臓がどれほど重要な働きを担うか理解しやすくなります。

- 体内の不要物質をろ過して尿を生成する

- 塩分や水分の濃度を調整して電解質バランスを保つ

- 血圧調節にかかわるホルモンを分泌する

- 赤血球をつくるホルモン(エリスロポエチン)を分泌する

血液ろ過と老廃物の排出機構

腎臓は左右に2個あり、それぞれに多数のネフロン(糸球体と尿細管)が存在します。糸球体が血液をろ過し、不要物や老廃物をこし取ることで原尿がつくられます。

その後、必要な成分を尿細管が再吸収し、最終的に不要と判断されたものが尿として排出される流れです。こうした仕組みが滞ると腎臓数値クレアチニンが上昇しやすくなります。

腎機能が低下した場合の影響

腎機能が低下すると血液中に老廃物が残りやすくなり、だるさやむくみ、食欲不振といった症状が出ることが多いです。さらに、長期的に放置すると末期腎不全へ移行する可能性が高まり、透析が必要になることもあります。

何らかの異常を感じたり、検査数値に注意喚起が出たりしたら早めに受診することが大切です。

腎臓と血圧や体内バランスの関係

血液をろ過するためにはある程度の血圧が必要です。腎臓が正常に機能しないと血圧が安定しづらく、高血圧を引き起こすことがあります。逆に高血圧が腎臓に負担をかけ、腎機能をさらに悪化させる悪循環も起こります。

水分やナトリウムの再吸収調整が乱れることも関連しているため、日頃から食事の塩分量や水分摂取量に配慮することがポイントです。

腎臓と全身調整に関する主な要素

| 要素 | 働き | 主な影響 |

|---|---|---|

| 塩分バランス | ナトリウム量を調整する | 血圧や浮腫に影響 |

| 水分量 | 体内の水分を再吸収 | 血流量・血圧に関与 |

| 老廃物 | クレアチニンや尿素窒素など | 排出が滞ると倦怠感 |

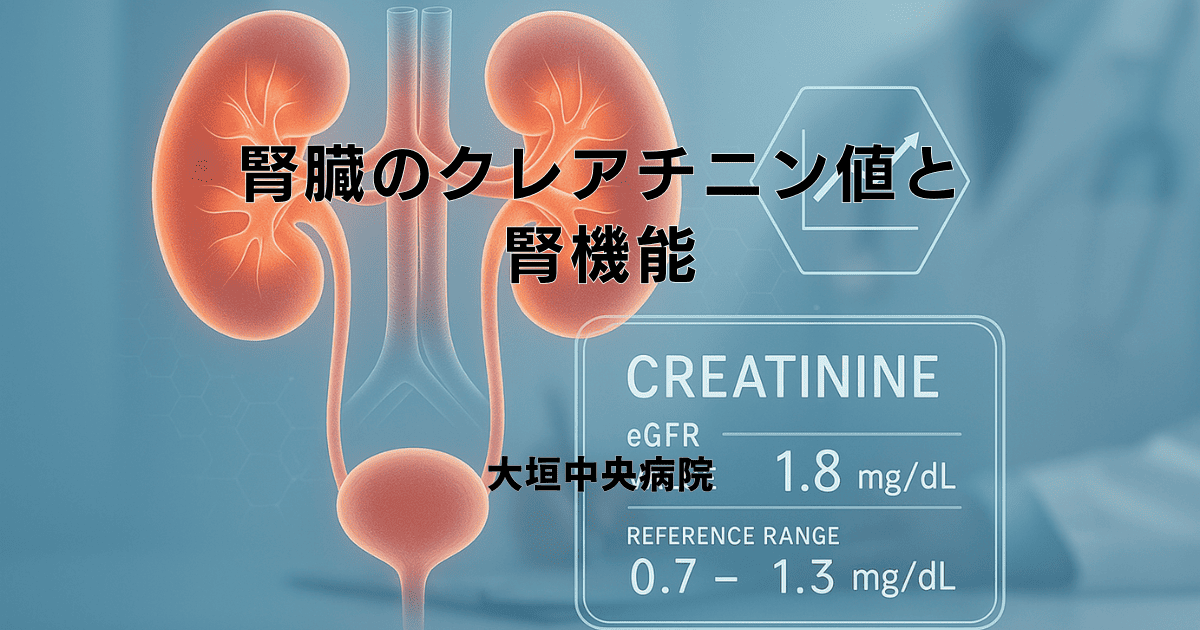

クレアチニン値とは

クレアチニン値は筋肉由来の老廃物であるクレアチニンが血液中にどれほど存在しているかを示す数値です。腎臓が正しく機能していれば適切に排出されますが、腎機能が低下すると上昇しやすくなります。

健康診断の際に血中クレアチニンが要注意と指摘されることも少なくありません。

クレアチニンが生まれる仕組み

クレアチンリン酸というエネルギー源が筋肉で利用される際に生じる老廃物がクレアチニンです。通常は腎臓がろ過して尿中に排泄しますが、腎臓数値クレアチニンが高いという結果が出た場合、腎臓のろ過機能が落ちている可能性が考えられます。

ただし、一時的な脱水や運動量の増加などでも変化するため、総合的な判断が必要です。

血清クレアチニンの測定方法

通常の採血検査で血清クレアチニン値を調べます。外来や健康診断で実施しやすく、腎臓に異常がある程度進行していないかを確認する材料のひとつになります。

この値だけで腎機能を完全に判断することはできませんが、腎臓クリアランスとの組み合わせなどで、全体的な機能状態を推定しやすくなります。

クレアチニン値と筋肉量の関係

筋肉が多い人はクレアチニンの産生量が多く、値が高めに出やすい傾向があります。逆に高齢者や筋肉量が少ない人はクレアチニン値が低めに出る可能性があるため、数値を読み解くには年齢や体格を加味した解釈が大切です。

腎臓数値クレアチニンが筋肉量で変動する要素を把握しておくと、検査結果の背景をより深く理解できます。

クレアチニン値を知る意義

クレアチニン値が基準値を越える場合、腎機能の低下が疑われるだけでなく、透析へ移行するリスクを示唆する重要な指標でもあります。初期の段階で気づくことで生活習慣の改善を図ったり、専門医の診察につなげたりしやすくなります。

クレアチニン値の一般的な基準例

| 性別 | 基準の目安 (mg/dL) | 備考 |

|---|---|---|

| 男性 | 0.6~1.2 | 筋肉量が多いと高めに出やすい |

| 女性 | 0.5~1.0 | 個人差が大きい |

| 高齢者 | 0.5~1.0 | 筋肉量が少ないと低く出やすい |

腎臓数値クレアチニンが高い原因と考え方

腎臓数値クレアチニンが高くなる原因は、慢性的な腎臓病だけでなく一時的な体内環境の変化など多岐にわたります。数値が高くなったからといって即座に重篤な疾患があるとは限らないものの、継続して高値が続く場合には注意が必要です。

原因として考えられる慢性腎臓病

慢性腎臓病は長期にわたり腎臓の機能が徐々に低下していく疾患の総称で、糖尿病や高血圧など生活習慣病と深く関連しています。

放置すると末期腎不全へ移行し、最終的に透析を受けるか腎移植を検討せざるを得ない段階に達する可能性があります。

早期発見と早期治療によって進行を遅らせることが可能なので、腎臓数値クレアチニンが高めの場合は医師の診断を仰ぐことが大切です。

脱水や極端な運動による一時的上昇

体内の水分が不足すると血液が濃縮され、相対的にクレアチニン濃度が上昇しやすくなります。運動量が一時的に増えたときも筋肉からのクレアチニン産生が増えるため、検査前の状態が結果に影響する可能性があります。

数日間の十分な水分補給と安静を保って再検査すると、結果が変わるケースも存在します。

高蛋白食やサプリメント

過度にタンパク質を摂取したり、筋肉増強サプリメントを頻繁に利用したりすると、クレアチニン産生量が増えて値が高く出る可能性があります。数値が高い原因を探る際には、普段の食事やサプリメントの摂取状況も確認したほうが良いです。

原因究明と生活習慣改善の大切さ

一度数値が高いと指摘された場合、原因をきちんと絞り込む作業が重要です。複合的要因で腎機能が低下している可能性もあるため、専門医による検査や指導が欠かせません。

透析が必要にならないうちに、塩分や糖質、脂質のコントロールに加え、適度な有酸素運動を取り入れると良いでしょう。

クレアチニン値に影響を及ぼす主な要因

| 要因 | 具体例 | 対処のポイント |

|---|---|---|

| 慢性腎臓病 | 糖尿病性腎症、高血圧性腎障害 | 定期検査で早期発見 |

| 脱水 | 発汗過多、水分摂取不足 | こまめな水分補給 |

| 食生活 | 高蛋白食、塩分過多 | 栄養バランスの見直し |

腎臓クリアランスとGFR(糸球体濾過量)の関係

腎臓クリアランスは、一定時間内に腎臓がどれだけの物質を血液から除去できるかを示す概念で、腎機能を把握するうえで重要な指標です。

GFR(糸球体濾過量)は腎臓が血液をろ過する能力を表しており、クレアチニン値と合わせることで全体的な腎機能の状態を推測しやすくなります。

腎臓クリアランスとクレアチニンクリアランス

腎臓クリアランスには、物質ごとにさまざまな測定値があります。代表的なのがクレアチニンクリアランスで、尿中のクレアチニン濃度と血中クレアチニン濃度、1日あたりの尿量を用いて推定します。

腎臓数値クレアチニンが上昇しているかどうかを評価するだけでなく、実際にどの程度のろ過能力が残っているかを定量的に把握できます。

GFR(糸球体濾過量)と推算式

GFRは1分間にどれだけの血液がろ過されるかを示す値で、腎臓機能の指標として最も重視されています。直接測定するのは負担が大きいため、血清クレアチニン値や年齢、性別から計算する推算GFR(eGFR)が臨床では広く活用されています。

eGFRが一定値以下になると腎機能低下と判断されやすいです。

eGFRの基準値

eGFRは一般的に60mL/min/1.73m²以上あれば正常範囲とされますが、個人差があります。60未満になると慢性腎臓病の疑いが強まり、30未満になると食事制限や薬物療法などの具体的対策を検討します。

さらに進行すると15未満となり、透析や腎移植の準備が必要になる場合があります。

GFR低下がもたらす影響

GFRが低下すると、老廃物や余分な水分の排出がうまくいかず、血液中に溜まりやすくなります。高カリウム血症や貧血などの合併症リスクが高まる点も見逃せません。

特に高血圧や糖尿病などを持っている場合は、GFR低下が加速度的に進行しやすいです。医師の指示に従い、食事や生活習慣の管理を行うことが腎機能維持に有益です。

eGFR値のステージ分類

| ステージ | eGFR値(mL/min/1.73m²) | 腎機能の状態 |

|---|---|---|

| G1 | 90以上 | 正常または高め |

| G2 | 60~89 | 軽度低下 |

| G3a | 45~59 | 軽度~中等度低下 |

| G3b | 30~44 | 中等度~高度低下 |

| G4 | 15~29 | 高度低下 |

| G5 | 15未満 | 透析や腎移植の検討段階 |

クレアチニンの基準値と注意点

クレアチニンの基準値は男女や年齢で異なる場合があり、同じ数値でも個人差を加味して判断しなければなりません。腎臓数値クレアチニンが基準値を超えている状態が続くときは、腎機能が低下している可能性があります。

性別や年齢による違い

一般的に男性のほうが筋肉量が多いのでクレアチニン値も高めになりがちです。女性や高齢者は筋肉量が少なく、数値が低めに出るケースが見られます。同じクレアチニン値であっても、その人の体格や年齢を踏まえて検討する必要があります。

検査タイミングや検査前の状態

検査前の運動量や水分摂取量によってクレアチニン値が変わることもあります。前日に激しい運動をすると一時的にクレアチニンが増加し、検査当日の値を高めに見せることがあります。

また、十分な水分補給を行わないと脱水気味になり、やはり高めに出る傾向があるので、定期的に検査を行いトレンドを確認するのが望ましいです。

透析を検討する基準との関連

慢性的にクレアチニン値が高い状態が継続し、GFRの数値が著しく低下すると、透析療法を選択する必要が出てきます。クレアチニン値だけではなく、貧血やカリウム濃度、生活の質なども総合的に考慮して治療方針が決まります。

医師との相談により方針を決めることが重要です。

異常値が指摘された場合の対策

クレアチニン値の異常は腎臓だけでなく心臓や血管にも影響を及ぼしやすいです。定期的な血液検査や画像診断を行って腎臓の状態を観察しながら、生活習慣を整えていくと良いでしょう。

早めに医療機関を受診し、必要なら栄養指導や内服治療を検討することで、透析を遅らせる可能性があります。

クレアチニン値が基準から外れた場合の主な留意点

| 項目 | 留意点 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 食事管理 | タンパク質や塩分の過剰摂取に注意 | 管理栄養士の指導を受ける |

| 運動習慣 | 血流の改善を目指す適度な運動 | ウォーキングなど有酸素運動 |

| 定期受診 | 腎機能の推移を把握 | 血液検査と尿検査を継続 |

透析に関する知識と腎機能低下の症状

腎機能が著しく低下すると老廃物を排出しにくくなり、むくみや疲労感が慢性的に続くなど生活の質が大きく損なわれます。そのような状態を放置すると、やがて透析を行う段階になるかもしれません。

自覚症状が出にくい初期のうちから腎臓数値クレアチニンを意識することが腎機能維持のカギとなります。

透析の種類と概要

透析には主に血液透析と腹膜透析の2種類があります。血液透析は血液を体外に取り出して専用のフィルターで老廃物を除去し、きれいになった血液を体内に戻す方法です。

腹膜透析は腹腔内に透析液を注入して老廃物を取り除く方法で、自宅で行うことも可能です。どちらも腎臓の代替手段として血液浄化を担う重要な治療です。

腎機能低下のサイン

腎機能が落ちてくると、倦怠感やむくみ、血圧の上昇などが表面化しやすくなります。初期は症状が軽いため見過ごされがちですが、検査結果で腎臓クリアランスの低下やクレアチニン値の上昇が見られることがあります。

腎機能が低下した際に出やすい症状

- 手足や顔のむくみ

- 血圧の上昇

- 尿量の変化(減少または泡立ち)

- 食欲不振や吐き気

- 慢性的な疲労感

こうした体調変化が重なり、かつ検査数値に異常が続くなら専門医の診断を急ぐべきです。

透析治療を行うタイミング

透析を始めるかどうかは、クレアチニン値やeGFRだけでなく、カリウムやリンなどの電解質バランスや症状の度合いも含めて総合的に判断します。

腎機能低下の進行度がG5(末期腎不全)に相当し、日常生活に支障が出るほどの症状を伴う場合には透析を選択することが多いです。

事前に取り組める予防的な対策

腎臓は一度機能が大きく損なわれると回復しにくいとされます。そのため、可能なうちからの予防的なケアが大切です。塩分やタンパク質の摂取を控えめにしつつ、定期的な血液検査で腎臓数値クレアチニンの推移を追うことが推奨されます。

透析が必要になる前段階で手を打つことが長期的なQOLの維持につながります。

透析導入前に気をつけたい主なチェック項目

| チェック項目 | 内容 | 予防策 |

|---|---|---|

| 塩分の摂取量 | 高血圧やむくみに直結 | 減塩調理・加工食品の見直し |

| タンパク質 | クレアチニン生成を促す | 食事バランスの調整 |

| 血圧の管理 | 血管と腎臓に負担 | 定期的な測定と適切な運動 |

日常生活で意識したい腎臓のケア

食事や運動習慣、睡眠など基本的な生活習慣の見直しを行うと、腎機能の低下を緩やかにしやすいです。さらに、持病を抱えている方は主治医と相談しながら薬の調整や定期検査を行い、自分の腎臓状態を把握することが重要になります。

食生活と水分摂取

腎臓に負担をかける原因の一つが塩分の過剰摂取です。ナトリウム量が増えすぎると水分を引き込み血圧を上げやすくなり、腎臓に負荷がかかります。外食や加工食品に多く含まれる塩分を減らし、野菜や果物をバランスよく取り入れると良いです。

また、適度な水分補給で尿量を確保し、老廃物を排出しやすくすることもポイントとなります。

主な食材と塩分量の目安

| 食材 | 1食あたりの塩分量 | 例 |

|---|---|---|

| インスタント麺 | 約5.0g~6.0g | スープを残すなど対策 |

| 漬物(漬け物) | 1.5g~2.0g | 種類による差大 |

| ハム・ベーコン | 1.0g~2.0g | 加工肉は塩分多め |

運動習慣と血行促進

ウォーキングや軽めのジョギングなどの有酸素運動は血行を促して腎臓への血液供給を助けます。過度の運動は逆にクレアチニン値を上昇させる恐れがあるため、自分の体調に合わせて無理なく続けられる範囲で行うのが望ましいです。

腎機能が低下しているときこそ医師の指導を受けながら運動内容を検討することが大切です。

休養とストレスマネジメント

ストレスや睡眠不足はホルモンバランスを乱し、血圧を上昇させやすいと考えられています。腎臓の働きにも悪影響を及ぼすため、十分な休養をとることが重要です。

眠りの質を上げるために就寝前のスマートフォン操作を控えたり、リラックスできる時間を意識して確保したりすると良いでしょう。

薬物の使用と定期検査

高血圧や糖尿病など持病がある場合、処方薬が腎機能に影響を与えるケースがあります。腎臓クリアランスが低下している人は薬の代謝が遅くなるので、量や種類の調整が必要です。

自己判断で服薬をやめたり増減させたりせず、医師と相談しながら定期的に検査を受けると安心です。

日常生活で実践しやすい腎臓ケアの例

- 起床後や就寝前の水分補給で脱水を防ぐ

- 塩分を控えるためにレモンやスパイスで味付けの工夫をする

- 週に数回はウォーキングやストレッチを行い、血流を促す

- 定期的な血液検査で腎臓数値クレアチニンとeGFRを確認する

- 主治医と薬の相互作用や用量を相談し、腎臓の負担を軽減する

よくある質問

腎臓数値クレアチニンが少し高いと指摘されると、生活をどの程度変えれば良いのか、不安を抱える方も多いです。疑問点や不明点を早い段階で解消し、適切なケアを進められるようにしましょう。

- クレアチニン値が高めと言われたが、すぐに透析を検討すべきか

-

クレアチニン値が高いからといって、即座に透析が必要とは限りません。GFRや他の検査数値、症状の有無など総合的に判断することが必要です。まずは生活習慣の見直しと医師の定期診察で経過をみてください。

- サプリメントを飲むと腎臓数値クレアチニンが上がりやすいのか

-

筋肉増強系のサプリメントやタンパク質を多く含む製品を多用すると、一時的にクレアチニンが上がりやすい場合があります。ただし個人差があるため、不安があれば医師や薬剤師に相談すると安心です。

- 高血圧と腎臓病はどのくらい関係があるのか

-

腎臓がろ過機能を維持するには血圧が大きく関わります。高血圧が続くと腎臓に負担がかかり、腎臓病のリスクが高まる悪循環に陥りやすいです。反対に腎臓病が進行すると血圧が上がりやすくなる場合もあります。

- 食事制限はどの程度必要なのか

-

クレアチニン値やGFRの状態によって変わります。医師の指導に基づき、塩分やタンパク質を控えめにした食事を継続することが大切です。

自己流の制限がかえって栄養不足を引き起こす可能性もあるので、専門家のサポートを受けながら進めると良いでしょう。

以上

参考文献

RULE, Andrew D., et al. Using serum creatinine to estimate glomerular filtration rate: accuracy in good health and in chronic kidney disease. Annals of internal medicine, 2004, 141.12: 929-937.

DALTON, R. Neil. Serum creatinine and glomerular filtration rate: perception and reality. Clinical chemistry, 2010, 56.5: 687-689.

BOSTOM, Andrew G.; KRONENBERG, Florian; RITZ, Eberhard. Predictive performance of renal function equations for patients with chronic kidney disease and normal serum creatinine levels. Journal of the American Society of Nephrology, 2002, 13.8: 2140-2144.

THOMAS, Christian; THOMAS, Lothar. Renal failure—measuring the glomerular filtration rate. Deutsches Ärzteblatt International, 2009, 106.51-52: 849.

CARRIE, Brian J., et al. Creatinine: an inadequate filtration marker in glomerular diseases. The American journal of medicine, 1980, 69.2: 177-182.

SCHWARTZ, George J.; FURTH, Susan L. Glomerular filtration rate measurement and estimation in chronic kidney disease. Pediatric nephrology, 2007, 22.11: 1839-1848.

WALSER, Mackenzie. Assessing renal function from creatinine measurements in adults with chronic renal failure. American journal of kidney diseases, 1998, 32.1: 23-31.

MULA-ABED, Waad-Allah S.; AL RASADI, Khalid; AL-RIYAMI, Dawood. Estimated glomerular filtration rate (eGFR): A serum creatinine-based test for the detection of chronic kidney disease and its impact on clinical practice. Oman medical journal, 2012, 27.2: 108.

SALGADO, J. V., et al. Monitoring renal function: measured and estimated glomerular filtration rates-a review. Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2010, 43: 528-536.

THOMAS, Lothar; HUBER, Andreas R. Renal function–estimation of glomerular filtration rate. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM), 2006, 44.11: 1295-1302.