変形性脊椎症は、脊椎(背骨)に生じた変化が原因で痛みやしびれを引き起こすことが多く、加齢とともに発症リスクが高まる疾患です。

若い頃は気にならなかった腰や背中の負担が、年齢とともに徐々に表面化するケースもあります。

放置すると日常生活に負担がかかりやすくなるため、症状の程度や進行具合によって適した対応を考えていく必要があります。

ここでは変形性脊椎症の特徴や原因、治療の流れなどをわかりやすくまとめました。受診を迷っている方や、症状のある方の参考になれば幸いです。

この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)

日本整形外科学会認定専門医

医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師

2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。

変形性脊椎症とは

年齢に伴って脊椎にさまざまな変化が生じることはごく自然なことです。しかし、変形やすり減りが大きいと痛みや神経症状が強く出る場合があります。ここでは基本的な概要を紹介します。

変形性脊椎症の概要

脊椎は頸椎(首)、胸椎(背中)、腰椎(腰)からなり、骨と椎間板、関節によって形成されています。

日々の生活で姿勢を維持したり衝撃を吸収したりといった重要な役割を担いますが、年齢とともに骨や椎間板が摩耗しやすくなります。

特に腰椎あたりは負担が大きく、腰痛や脚のしびれが出やすいです。頸椎の場合は肩や腕への症状につながりやすくなります。

年齢との関係

加齢は脊椎の変形を引き起こす大きな要因です。骨や関節は30代頃から徐々に変化し始め、40代・50代・60代と進むにつれて椎間板の弾力が失われたり、椎体の縁がとがって神経を圧迫したりすることもあります。

もちろん個人差がありますが、中高年以降に腰痛や背中のこわばりを感じる方の中には変形性脊椎症の初期症状が隠れていることも少なくありません。

部位ごとの特徴

変形性脊椎症は、頸椎・胸椎・腰椎など発症部位によって特徴が異なります。頸椎では首から肩甲骨周辺にかけての痛みや手のしびれが起こりやすいです。

胸椎は可動域がそれほど大きくないため症状は目立たないといわれますが、胸や背中の張り感を訴える方もいます。

腰椎は体重を支える負担が大きく、腰痛や下肢のしびれ、長時間立ったり歩いたりすると症状が増悪するケースが多くみられます。

変形性脊椎症が起こりやすい部位と主な特徴

| 部位 | 症状の例 | 負担の特性 |

|---|---|---|

| 頸椎 | 首・肩・腕の痛みやしびれ | 首は頭を支えるため常に負担がかかる |

| 胸椎 | 背中の張りや痛み | 可動域が小さく負荷は限定的 |

| 腰椎 | 腰痛・脚のしびれ | 体重を支える部位で負担が大きい |

放置した場合に考えられるリスク

初期段階では軽度の腰痛や肩こり、背中の違和感程度であまり気に留めずに生活している方も多いです。しかし、症状が進行すると神経の圧迫が強まり、しびれや筋力低下、歩行障害につながることがあります。

長年の痛みが慢性化すると、姿勢の悪化や日常活動の制限にも波及します。

早期対応で進行を遅らせることが期待できるため、気になる症状を抱えている方は一度医療機関に相談したほうがよいでしょう。

変形性脊椎症の原因と背景

加齢や生活習慣など、変形性脊椎症の原因には複数の要素が重なることが多いです。ここではその背景について、主に身体的要因と生活習慣の観点から見ていきます。

加齢による椎間板の変性

変形性脊椎症の主たる原因の一つに、椎間板の弾力低下と変性が挙げられます。椎間板にはコラーゲンや水分が含まれており、若い頃にはクッションとして機能します。

しかし年齢を重ねると水分が失われ、弾力を失ってしまうため、衝撃の吸収力が落ちて骨同士の摩擦が生じやすくなります。これが慢性的な腰痛や首の痛みに結びつきます。

骨や関節の摩耗

骨自体にも加齢とともに変化が見られ、骨密度の低下や骨棘(こつきょく)と呼ばれる突起の形成が起こる場合があります。骨棘は脊椎の縁がぎざぎざに尖った状態で、神経への刺激となってしびれや痛みを引き起こすこともあります。

また椎間関節が摩耗すると、関節の動きがスムーズにいかず、負担がさらに増える悪循環に陥りやすくなります。

骨や関節の主な変化

| 変化の種類 | 内容 | 影響 |

|---|---|---|

| 骨密度低下 | 骨がもろくなる | 骨折リスクが高まる |

| 骨棘の形成 | 骨の縁が尖り神経を刺激 | 痛みやしびれの原因 |

| 関節の変性 | 関節軟骨がすり減り炎症が起きやすくなる | 動きが悪化し痛みが増す |

悪い姿勢や過度な負担

日々の姿勢や体の使い方も脊椎に大きな影響を与えます。長時間のデスクワークや偏った荷物の持ち方などは、特定の部位に過剰な力をかける原因になります。

とりわけ腰椎に負担をかける姿勢を続けていると、椎間板や椎間関節の変性が促進される可能性があります。

日常生活で意識したい姿勢の留意点

- 座るときに背筋を伸ばして骨盤を立てる

- パソコンの画面は目線と水平に近い位置へ

- 荷物は左右どちらか一方だけで持たない

- 長時間同じ姿勢を続けないでこまめに休憩を挟む

運動不足と体重増加

運動不足や過体重は脊椎への負担を増大させる一因です。筋肉量が減ると、骨や関節への衝撃が直接かかりやすくなります。

さらに体重が増えることで、ただでさえ負担の大きい腰椎などに余計な圧力がかかるため、変形性脊椎症の進行を早める可能性があります。

適度な運動や体重管理は痛みの緩和や進行予防の観点で重要です。

主な症状と日常生活への影響

変形性脊椎症の症状は部位によって異なり、軽度の違和感から強い痛み・しびれまで幅があります。

ここでは典型的な症状と、生活にどのような影響をもたらすかをまとめています。

腰痛や下肢のしびれ

腰椎の変形が進行すると、腰の痛みや足のしびれが顕著になるケースが多いです。長い時間立ちっぱなしや歩行を続けると、痛みが増強して歩けなくなる方もいます。

一時的に座るなどで痛みが和らぐ場合が多いですが、症状が慢性化してくると座っていても違和感が残ることもあります。

日常生活で現れやすい腰の症状

- 長時間立っていると腰や脚がだるくなる

- 起床時に腰がこわばって動きにくい

- 座り仕事で腰に重さを感じる

- くしゃみなどで腰に強い痛みが走る

首や肩のこり、腕のしびれ

頸椎が変形して神経を圧迫すると、首の可動域が減少し、肩のこりや腕のしびれを感じることがあります。

頭痛を併発することもあり、デスクワークが長い方やスマートフォンを使う機会が多い方に多く見られます。

頸椎の症状悪化につながりやすい要素

| 要素 | 症状への影響 |

|---|---|

| スマートフォンの過度使用 | 首を前に倒す姿勢が長く続く |

| デスクワーク | 肩や首に負荷がかかり筋肉が緊張する |

| 高すぎる枕 | 頸椎が曲がりやすく神経が圧迫される |

背中のこわばりや姿勢の乱れ

胸椎周辺の変形は、肩甲骨まわりの動きや呼吸に影響を与えることがあります。常に猫背でいると背中の筋肉が緊張し、凝り固まってしまうケースもみられます。

姿勢の乱れが進むと、ほかの部位に連鎖的に負担がかかってしまいます。

生活全般への影響とQOLの低下

腰痛やしびれが悪化すると、歩くのがつらい、長時間座れない、寝返りを打つだけで痛む、といった状況につながりやすいです。

結果として外出の機会が減ったり、家事や趣味に集中できないなど、生活全般の質(QOL)が低下する恐れがあります。症状をコントロールすることで、少しでも日常生活を快適に過ごせるよう対策をとることが重要です。

診断の流れと検査内容

変形性脊椎症と診断する場合、医師は問診や視診、触診を行い、必要に応じて画像検査を実施します。どんな検査があるのかを知っておくと、受診時に安心して臨めるでしょう。

問診と視診・触診

診察の際には、症状の出現時期や痛みの種類、動作による変化などを詳しく問われることが多いです。

また立ち姿勢や歩き方、背骨や腰の触診などで異常がないかを確認します。痛みが強いときは無理のない範囲で医師に伝えてください。

画像検査(レントゲン・MRI・CT)

レントゲン検査は骨の変形や骨棘の有無、椎間板の隙間の狭さなどを把握するうえで有用です。

さらに症状が強い場合や神経症状が疑われる場合には、MRI検査で椎間板や神経の状態を詳細に確認することがあります。CTは骨構造を詳細に見るのに役立ちますが、被ばく量を考慮して必要に応じて行います。

主な画像検査の特徴

| 検査種類 | 特徴 | 見つけやすい異常 |

|---|---|---|

| レントゲン | 迅速・簡便 | 骨棘、椎間板の狭小化、骨の配列 |

| MRI | 神経や軟部組織の描出が得意 | ヘルニア、神経根の圧迫 |

| CT | 骨の詳細な構造を立体的に把握 | 微細な骨折、骨の変形 |

神経学的検査

しびれや筋力低下がある場合には、どの神経が影響を受けているか調べるための検査が行われます。

例えば、膝や足首の反射テスト、感覚や筋力の検査などがあります。神経症状は発症部位によって特徴が異なるため、詳細な検査を組み合わせて実施します。

症状確認で重要な項目

- しびれの範囲と強さ

- 筋力低下の有無

- 特定の動作で増悪するかどうか

- 感覚の異常(触れた感覚が鈍いなど)

結果を踏まえた総合的な診断

問診や検査結果を踏まえ、医師が変形性脊椎症の可能性を総合的に判断します。骨の変形があるからといって必ずしも痛みが強いわけではなく、人によって症状と画像所見の一致度は異なります。

複数の検査を行うことで別の疾患(例えば椎間板ヘルニアなど)との鑑別も行われます。

治療の選択肢と注意点

変形性脊椎症の治療には、保存療法(薬物、リハビリテーションなど)から手術療法までさまざまな方法があります。個々の症状や進行度に合わせて治療方針が選ばれます。

薬物療法

痛みや炎症を抑えるために消炎鎮痛薬や筋弛緩薬などを用いる場合があります。薬物は症状を一時的に和らげる効果が期待できますが、根本的に骨や関節を元に戻すわけではありません。

必要以上の長期服用は副作用のリスクがあるため、医師と相談しながら進めることが大切です。

症状緩和に用いられる薬

| 薬の種類 | 例 | 効果 |

|---|---|---|

| 消炎鎮痛薬 | NSAIDs | 炎症を抑え痛みを緩和 |

| 筋弛緩薬 | エペリゾンなど | 筋肉のこわばりを緩和 |

| 神経障害性疼痛薬 | プレガバリンなど | 神経痛やしびれを抑える |

理学療法(リハビリテーション)

リハビリでは筋力トレーニングやストレッチ、温熱療法などを用いて症状の緩和と機能維持を目指します。腰椎の周囲を支える筋力を高めることで、骨や関節への負担を減らすことが可能です。

理学療法士や作業療法士が指導するエクササイズを適宜継続することが重要になります。

リハビリで得られるメリット

- 筋力や柔軟性の向上

- 痛みの軽減と姿勢の安定

- 日常動作の改善

- 再発リスクの低下

装具の使用

コルセットやサポーターなどの装具を使うことで、脊椎への負担を軽減させる方法もあります。例えば腰椎の固定具は、痛みが強い時期や動きを制限したいときに有用です。

ただし長期間使い続けると筋力低下が起こる可能性があるため、医療従事者の指導を受けながら適度に使用することが望ましいです。

手術療法

重度の変形や神経圧迫によって日常生活が大きく制限される場合、手術を検討することもあります。脊椎の固定や神経の除圧などを行うことで症状改善を目指す方法です。

ただし手術には入院やリハビリが必要となり、合併症のリスクもあるため慎重に判断します。医師との話し合いを十分に行ったうえで治療方針を決めることが大切です。

日常でできる予防と対策

変形性脊椎症の進行を遅らせたり、症状を軽減したりするためには、普段の生活習慣が大きく関わります。ここではすぐに取り入れやすいケア方法や予防策を紹介します。

適度な運動とストレッチ

ウォーキングやスイミングなどの有酸素運動は、腰や背中に過度な負荷をかけずに体力を維持しやすいです。筋力トレーニングやストレッチも併せて行うと、姿勢維持と負担軽減に役立ちます。

急にハードな運動を始めるよりは、自分の体調に合わせて少しずつ負荷を上げることが大切です。

おすすめの運動例

| 運動種類 | 内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 30分程度の散歩など | 有酸素能力向上、体重管理 |

| スイミング | 水中歩行や軽い水泳 | 水中での浮力により関節への負担減 |

| 筋力トレーニング | 体幹を中心とした軽い負荷 | 姿勢維持、脊椎の安定 |

| ヨガやピラティス | ゆったりした動き | 柔軟性と体幹強化 |

正しい姿勢の習慣づけ

座るときや立つときに背筋をまっすぐ伸ばし、骨盤を立てる意識を持つと、脊椎への負担が分散されます。

デスクワークであれば椅子の高さや机との距離を調整し、足はしっかり床に着けるなど、ちょっとした工夫で姿勢を整えやすくなります。

スマートフォンを長時間操作するときは、極力画面を目の高さに近づけて首の曲がりを最小限に抑えることが大切です。

体重管理

体重が増えると腰椎を中心に脊椎全体への負担が大きくなるため、体重管理は重要です。食事の栄養バランスに留意し、脂質や糖質の過剰摂取を控えることが求められます。

無理なダイエットではなく、長期的に少しずつ減量を心掛けるとリバウンドも抑えやすいです。

体重管理のポイント

- 主食・主菜・副菜のバランスを意識する

- 間食や夜食を控える

- ウォーキングや軽い運動を継続する

- 水分補給を適度に行う

適切な休養と睡眠環境

長時間同じ姿勢を続けると筋肉や関節に負担が蓄積します。適度に休息を取ることで筋肉の緊張を緩和し、痛みを予防しやすくなります。

睡眠時のマットレスや枕は自身の体格や寝姿勢に合ったものを選び、腰や首の負担が大きくならないよう配慮するとよいでしょう。

変形性脊椎症と関係しやすい疾患

変形性脊椎症があると他の脊椎疾患を合併しやすい場合もあります。ここでは併発リスクが高い主な疾患を取り上げます。

椎間板ヘルニア

椎間板の内部組織が外に飛び出し、神経を圧迫する疾患です。変形性脊椎症によって椎間板が弱ると、ヘルニアが生じやすくなります。

症状として腰や首の激しい痛み、下肢や腕のしびれなどが挙げられ、初期対応が遅れると生活の質に大きく影響することがあります。

椎間板ヘルニアの特徴

| 部位 | 症状 | 関連要因 |

|---|---|---|

| 腰椎ヘルニア | 腰の痛み、足のしびれ | 加齢・重い物を頻繁に持つ |

| 頸椎ヘルニア | 首の痛み、腕のしびれ、頭痛など | スマートフォンの長時間使用など |

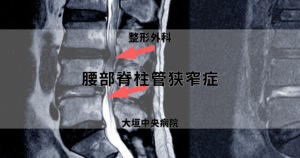

脊柱管狭窄症

脊柱管とは、脊髄や神経根を通すトンネルのような部分です。変形性脊椎症が進行して骨や靭帯が厚くなったり椎間板が膨隆したりすると、脊柱管が狭くなり神経を圧迫しやすくなります。

間欠性跛行(少し歩くと足がしびれて休まないといけない状態)が典型症状として知られています。

変形性膝関節症との併発

下半身の関節に負担がかかりやすい方は、膝の変形と腰の変形が同時に進んでいる場合もあります。

歩き方が変わることで腰への負担がさらに増えたり、逆に腰が痛むために膝に体重をかけにくくなるなど、相互に悪影響を及ぼすケースがあります。

膝と腰に生じる悪循環の例

- 腰の痛みから歩行がぎこちなくなる

- 体重移動が不自然で膝に過度の負担

- 膝が痛くなるとさらに腰をかばう姿勢になる

- 結果として両方の症状が悪化する

重篤化を防ぐための連携

脊椎や膝など、複数の関節や骨の問題がからむ場合、適切な医療機関で相談しながら運動療法や薬物療法を組み合わせる方法が考えられます。

それぞれの部位の負担を減らす努力が、全身状態の改善につながりやすいです。

病院で相談するときのポイント

変形性脊椎症が疑われる場合や症状に不安がある場合、医療機関への相談が有力な選択肢です。受診の際に意識しておきたいことをまとめます。

痛みや症状を具体的に伝える

医師は痛みの場所やタイプ、頻度などの情報をもとに診断を進めます。

例えば「寝ているときは痛まないが、朝起きるときに強く痛む」「座った状態が長いときに腰が重くなる」など、具体的に伝えるとより正確な判断につながります。メモを取っておくと、診察時に伝えやすいです。

受診前にまとめたい情報

- 痛みの始まった時期

- どのような動作で痛みやしびれが増すか

- 仕事や日常生活の負担(座り仕事、立ち仕事など)

- 過去に受けた治療や服用中の薬

セカンドオピニオンの活用

変形性脊椎症の診断や治療は複数の選択肢があり、医師によって方針が若干異なる場合があります。複雑な手術や特殊な処置を検討しているなら、別の医療機関でも意見を聞いて比較することを考えてもよいでしょう。

納得して治療を受けるために、時間をかけて情報を収集することが大切です。

長期的なフォローアップ

一時的に痛みが引いても、変形そのものは大きく変わらない場合が多いです。

再発を予防するためにも、定期的に診察を受けて経過を確認することが望ましいです。特に加齢による進行はゆるやかであり、自覚症状が少ない時期でも変化が進んでいる可能性があります。

通院のメリット

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 症状の早期発見 | 軽微な変化や合併症を早めに見つけられる |

| 治療方針の見直し | 状態に合わせて薬やリハビリを調整できる |

| 生活指導 | 運動や姿勢など、日常の注意点を再確認できる |

自己判断で治療を中断しない

痛みが軽くなったからといって、急に薬の服用やリハビリをやめてしまうと、症状が再燃するケースがあります。医師の指示に従いながら段階的に治療を進めていくことが望ましいです。

途中で気になることがあれば、受診のタイミングを早めて相談するとよいでしょう。

以上のように、変形性脊椎症は加齢や生活習慣によって進行することが多く、放置すると日常生活に影響を及ぼす可能性があります。

痛みやしびれなどの症状が持続している方は、整形外科で診察を受ける選択肢を考慮してみてください。長期的な視点で改善策を組み立てることが症状との上手な付き合い方につながります。

参考文献

RAVINDRA, Vijay M., et al. Degenerative lumbar spine disease: estimating global incidence and worldwide volume. Global spine journal, 2018, 8.8: 784-794.

YONG-HING, Ken; KIRKALDY-WILLIS, William H. The pathophysiology of degenerative disease of the lumbar spine. Orthopedic Clinics of North America, 1983, 14.3: 491-504.

MARTIN, Brook I., et al. Trends in lumbar fusion procedure rates and associated hospital costs for degenerative spinal diseases in the United States, 2004 to 2015. Spine, 2019, 44.5: 369-376.

MODIC, Michael T.; ROSS, Jeffrey S. Lumbar degenerative disk disease. Radiology, 2007, 245.1: 43-61.

BRINJIKJI, Waleed, et al. Systematic literature review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. American journal of neuroradiology, 2015, 36.4: 811-816.

RESNICK, Donald. Degenerative diseases of the vertebral column. Radiology, 1985, 156.1: 3-14.

BARREY, Cédric, et al. Sagittal balance of the pelvis-spine complex and lumbar degenerative diseases. A comparative study about 85 cases. European Spine Journal, 2007, 16.9: 1459-1467.

FEHLINGS, Michael G., et al. The aging of the global population: the changing epidemiology of disease and spinal disorders. Neurosurgery, 2015, 77: S1-S5.

TERESI, Louis M., et al. Asymptomatic degenerative disk disease and spondylosis of the cervical spine: MR imaging. Radiology, 1987, 164.1: 83-88.

BARREY, Cédric, et al. Sagittal balance disorders in severe degenerative spine. Can we identify the compensatory mechanisms?. European spine journal, 2011, 20: 626-633.