スポーツやトレーニング中に足やすねに痛みを感じ、「ただの筋肉痛だろう」と思っていませんか? もしかしたらそれは、骨が繰り返し受ける小さな負荷によって起こる「疲労骨折」かもしれません。

疲労骨折は初期段階ではレントゲンに写りにくく、見過ごされがちです。しかし、放置すると症状が悪化し、完全な骨折に至る可能性もあります。

この記事では、疲労骨折の症状、原因、整形外科での診断・治療方法、そして再発を防ぐための予防策について詳しく解説します。ご自身の痛みの原因を知り、適切な対処法を見つけるためにお役立てください。

この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)

日本整形外科学会認定専門医

医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師

2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。

疲労骨折とは何か?基本的な知識

疲労骨折は一度の大きな力で骨が折れる通常の骨折とは異なり、骨の同じ部位に繰り返し小さな力が加わることで発生する骨のひび、あるいは完全な骨折を指します。

特にスポーツ選手や、日常的に特定の動作を繰り返す人に多く見られます。

通常の骨折との違い

通常の骨折(外傷性骨折)は転倒や衝突など、一度の大きな外力によって骨が耐えきれずに折れる状態です。

一方、疲労骨折は、一回一回の負荷は小さくても、それが何度も繰り返されることで骨の修復能力を超えてしまい、微細な損傷が蓄積して発生します。金属疲労に例えられることもあります。

なぜ「疲労」と名付けられたのか

骨は常にリモデリング(古い骨を壊し新しい骨を作るサイクル)を行っています。しかし、過度な負荷が繰り返されると、骨を壊す働き(骨吸収)が骨を作る働き(骨形成)を上回り、骨が弱くなります。

この「骨の疲労」が蓄積した結果として発生するため、疲労骨折と呼ばれます。

疲労骨折が起こりやすい人

特定のスポーツ(陸上競技、バスケットボール、サッカー、体操など)を行う選手、急に運動量を増やした人、新兵など、骨に繰り返し負荷がかかる環境にある人に多く見られます。

また、骨密度が低い人や栄養状態が良くない人もリスクが高まります。

疲労骨折のリスク要因

| 要因カテゴリ | 具体例 | 説明 |

|---|---|---|

| 内的要因 | 性別(女性)、年齢、骨密度、筋力不足、柔軟性不足、栄養状態(カルシウム・ビタミンD不足)、月経異常 | 個人の身体的な特性や状態に関連する要因。 |

| 外的要因 | トレーニング内容(量、強度、頻度)、路面状況(硬い地面)、靴(不適合、摩耗)、技術的な問題 | 運動環境や使用する道具、動作などに関連する要因。 |

疲労骨折の主な症状とセルフチェック

疲労骨折の症状は、初期段階では軽い痛みや違和感程度であることが多く、見過ごされやすい傾向があります。しかし、進行すると痛みが強くなり、日常生活にも支障をきたすことがあります。

初期症状の特徴

運動中や運動後に特定の部位に鈍い痛みを感じるのが典型的な初期症状です。

安静にしていると痛みが和らぐことが多いですが、運動を再開すると再び痛みが出現します。腫れや熱感を伴うこともあります。

進行した場合の症状

症状が進行すると、安静時にも痛みを感じるようになったり、痛みの範囲が広がったりします。

骨を押すと強い痛み(圧痛)を感じるようになります。歩行など、軽い動作でも痛みを感じるようになると、日常生活に影響が出始めます。

痛みの種類と現れ方

痛みは、ズキズキするような、あるいは鈍い痛みとして感じられることが多いです。最初は運動時のみですが、次第に持続的な痛みへと変化していきます。

特定の動作(ジャンプ、ランニングなど)で痛みが強くなるのが特徴です。

自分でできる簡単なチェック方法

痛む部位を指で軽く押してみて、限られた範囲に強い痛みを感じる(限局性圧痛)場合は疲労骨折の可能性があります。

また、片足立ちやつま先立ちなど、体重をかけたときに痛みが再現されるかも確認しましょう。

ただし自己判断せず、疑わしい場合は必ず医療機関を受診してください。

疲労骨折を疑うべきサイン

- 運動中・運動後に特定の部位が痛む

- 安静にすると痛みが和らぐ

- 押すと強い痛みがある(限局性圧痛)

- 腫れや熱感がある

疲労骨折が起こりやすい部位

疲労骨折は、体の様々な部位で発生する可能性がありますが、特に体重がかかりやすい下肢(脚)の骨に多く見られます。スポーツの種類や動作の癖によっても、発生しやすい部位は異なります。

最も多いのは「すね」(脛骨)

脛骨(けいこつ)は疲労骨折が最も発生しやすい部位の一つです。特にランニングやジャンプ動作を繰り返すスポーツ選手によく見られます。

すねの内側や前側に痛みが出ることが多いです。

足の甲(中足骨)

中足骨(ちゅうそくこつ)は足の甲にある細長い骨で、ここも疲労骨折の好発部位です。特に第2中足骨や第5中足骨に多く発生します。

長距離のランニングや行軍、バレエダンサーなどに見られます。

足首周辺(腓骨・踵骨など)

腓骨(ひこつ:すねの外側の細い骨)や踵骨(しょうこつ:かかとの骨)、舟状骨(しゅうじょうこつ:足の甲の内側にある骨)など、足首周りの骨にも疲労骨折は発生します。

ジャンプや着地動作が多いスポーツでリスクが高まります。

その他の部位(大腿骨、骨盤など)

頻度は低いですが、大腿骨(太ももの骨)の付け根(頸部)や骨盤(恥骨、坐骨など)にも疲労骨折が起こることがあります。

これらの部位の疲労骨折は診断が難しく、重症化するリスクもあるため注意が必要です。

部位別 疲労骨折の好発スポーツ例

| 部位 | 主なスポーツ | 特徴的な動作 |

|---|---|---|

| 脛骨(すね) | 陸上(長距離、跳躍)、バスケットボール、サッカー | ランニング、ジャンプ、ストップ&ゴー |

| 中足骨(足の甲) | 陸上(長距離)、バレエ、行軍 | 長時間の走行、つま先立ち、硬い地面での活動 |

| 腓骨(すねの外側) | 陸上(跳躍)、バスケットボール | ジャンプ、着地、方向転換 |

「ただの筋肉痛」と見過ごさないで!疲労骨折を見分ける隠れたサイン

「この痛み、いつもの筋肉痛とちょっと違うかも…」そう感じた経験はありませんか?疲労骨折の初期症状は筋肉痛や腱の痛みと非常に似ており、自己判断で放置してしまうケースが少なくありません。

しかし、早期発見・早期治療が重要な疲労骨折を見逃さないために、注意すべき「隠れたサイン」を知っておくことが大切です。

痛みの「局所性」に注目する

筋肉痛は比較的広い範囲が痛むことが多いのに対し、疲労骨折の痛みは「ここが痛い」と指でさせるほど、限られた狭い範囲に集中する傾向があります(限局性圧痛)。

安静にしていてもその特定の場所を押すと鋭い痛みを感じる場合は、疲労骨折を疑う重要なサインです。

夜間痛や安静時痛の有無

通常の筋肉痛は、安静にしていれば数日で和らぐことがほとんどです。

しかし、疲労骨折がある程度進行すると、運動をしていない時や、ひどい場合には夜寝ている時にもズキズキとした痛み(夜間痛・安静時痛)を感じることがあります。

これは骨の内部で炎症や微細な骨折が起きている可能性を示唆します。

痛みの持続期間と変化

筋肉痛であれば、通常は数日から1週間程度で軽快します。しかし、痛みが2週間以上続いたり、最初は運動時だけだった痛みが徐々に安静時にも現れるようになったりする場合は、単なる筋肉の疲労ではない可能性が高いです。

痛みの経過を注意深く観察しましょう。

腫れや熱感の微妙な変化

疲労骨折を起こしている部位は、わずかに腫れたり、他の部位よりも熱っぽく感じたりすることがあります。

筋肉痛でも腫れや熱感が出ることはありますが、骨の直上にこれらのサインが見られる場合はより注意が必要です。左右の同じ部位を触って比べてみるのも良い方法です。

筋肉痛との比較ポイント

| 項目 | 疲労骨折(疑い) | 筋肉痛 |

|---|---|---|

| 痛みの場所 | 限局的(指でさせる) | 比較的広範囲 |

| 圧痛 | 骨の上で著明 | 筋肉全体にあり |

| 安静時痛/夜間痛 | 進行すると出現 | 通常はない |

| 持続期間 | 長引く(2週間以上) | 数日〜1週間程度 |

整形外科での診断プロセス

疲労骨折が疑われる場合、整形外科では問診、身体診察、画像検査などを組み合わせて診断を進めます。早期に正確な診断を受けることが適切な治療と早期回復につながります。

問診で確認すること

まず、症状について詳しく尋ねます。いつから、どこが、どのように痛むのか、痛みの程度、運動歴、最近の活動量の変化、過去の怪我などについて具体的に確認します。

身体診察(視診・触診)

患部の腫れ、熱感、変形の有無などを目で見て確認します(視診)。

次に、痛みの部位を特定するために、骨やその周辺を丁寧に触って圧痛の有無や程度を確認します(触診)。特定の動作(ジャンプ、片足立ちなど)で痛みが誘発されるかどうかも調べます。

画像検査の種類と役割

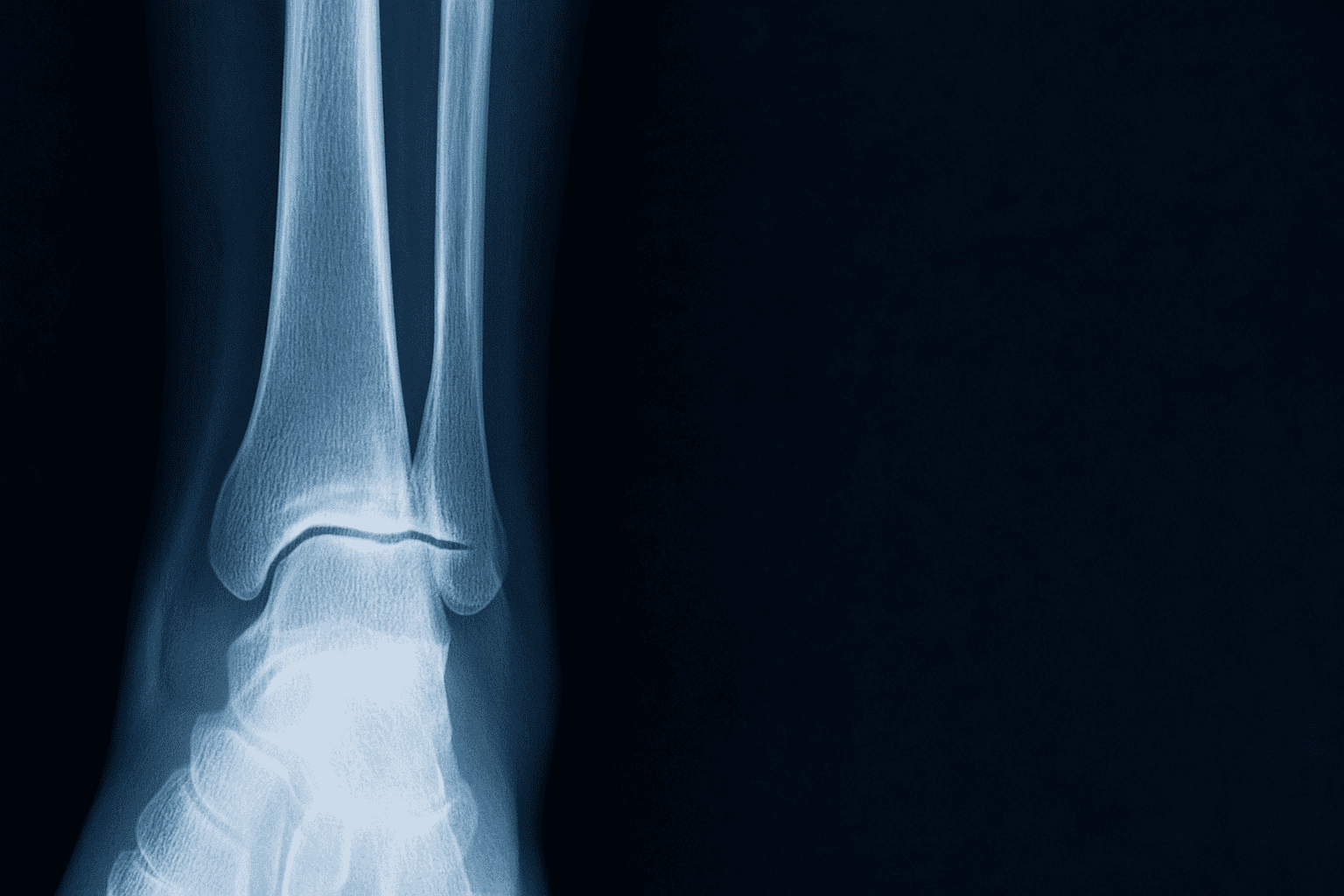

疲労骨折の診断には、画像検査が重要です。主にレントゲン(X線)検査を行いますが、初期の疲労骨折はレントゲンでは写らないことも少なくありません。

そのため、必要に応じてMRI検査や超音波(エコー)検査、骨シンチグラフィーなどの追加検査を検討します。

主な画像検査

| 検査方法 | 特徴 | 利点・欠点 |

|---|---|---|

| レントゲン (X線) | 骨の形状や骨折線を確認する基本的な検査。 | 簡便だが、初期の疲労骨折は描出困難な場合が多い。骨硬化や骨膜反応が見られることも。 |

| MRI検査 | 磁気を利用して体内の詳細な断層像を得る検査。 | 骨だけでなく周囲の軟部組織の状態も評価可能。早期の疲労骨折(骨髄浮腫など)の検出感度が高い。検査時間が長く、費用も比較的高価。 |

| 超音波 (エコー) 検査 | 超音波を用いて骨表面や軟部組織を観察する検査。 | 簡便で放射線被曝がない。骨膜下の血流増加や微細な骨折線を描出できることがある。実施者の技量に依存する面も。 |

診断確定までの流れ

問診、身体診察の結果から疲労骨折が強く疑われる場合、まずレントゲン検査を行います。

レントゲンで明らかな異常がなくても症状が続く場合や、早期診断が必要な場合には、MRI検査などを追加します。これらの結果を総合的に判断して、診断を確定します。

疲労骨折の治療法 整形外科でできること

疲労骨折の治療の基本は、原因となった負荷を取り除き、骨が治癒するための安静期間を設けることです。整形外科では、症状の程度や部位に応じて、保存療法を中心に治療計画を立てます。

基本は「安静」 原因となる負荷の除去

最も重要な治療は、骨に負担をかけている原因(特定のスポーツ活動やトレーニングなど)を完全に中止することです。

痛みがなくなるまで、患部に体重をかけない、あるいは負荷をかけないようにします。骨の治癒には時間がかかるため、焦らず安静を保つことが大切です。

保存療法の種類

安静に加えて、症状に応じて様々な保存療法を行います。痛みが強い場合は、松葉杖を使用して患部への荷重を完全に避ける(免荷)こともあります。

また、ギプスやシーネ、装具などで患部を固定することもあります。消炎鎮痛剤の内服や外用薬(湿布など)で痛みを和らげる対症療法も行います。

保存療法の選択肢

| 治療法 | 目的 | 主な適用 |

|---|---|---|

| 活動制限・中止 | 原因となる負荷の除去、骨の治癒促進 | 全ての疲労骨折 |

| 免荷(松葉杖など) | 患部への体重負荷を避ける | 下肢の疲労骨折、痛みが強い場合 |

| 固定(ギプス、装具) | 患部の安静保持、安定化 | 痛みが強い場合、不安定性がある場合 |

| 薬物療法(消炎鎮痛剤) | 痛みの軽減 | 痛みが日常生活に支障をきたす場合 |

物理療法(リハビリテーション)の役割

痛みが軽減してきたら、医師の指示のもとで徐々にリハビリテーションを開始します。患部外の筋力トレーニングやストレッチ、柔軟性の改善などを行い、体力低下を防ぎます。

また、超音波療法や低出力パルス超音波(LIPUS)などの物理療法が、骨癒合を促進する目的で行われることもあります。

手術療法が必要なケース

ほとんどの疲労骨折は保存療法で治癒しますが、難治性の場合(保存療法で改善しない)、再発を繰り返す場合、あるいは特定の部位(大腿骨頸部、足の舟状骨など)で骨癒合が得られにくい、または転位(ずれ)のリスクが高い場合には、手術療法を検討することがあります。

手術では、スクリューやプレートで骨を固定する方法などがあります。

疲労骨折の診断・治療の流れ(概要)

| 段階 | 内容 | 主な対応 |

|---|---|---|

| 1. 受診・問診 | 症状、運動歴などを詳しく聞く | 整形外科医による診察 |

| 2. 身体診察 | 圧痛、腫れ、熱感などを確認 | 視診、触診 |

| 3. 画像検査 | レントゲン、MRI、超音波などで骨の状態を確認 | 必要に応じた検査の実施 |

| 4. 診断・治療方針決定 | 検査結果を総合的に判断し、治療計画を立てる | 安静、固定、薬物療法、リハビリなど |

| 5. リハビリ・復帰 | 段階的に運動を再開し、再発予防を行う | 医師、理学療法士による指導 |

治療期間とスポーツ復帰までの道のり

疲労骨折の治療には時間がかかり、完全に治癒して元の活動レベルに戻るまでには数週間から数ヶ月を要します。焦らず、医師の指示に従って段階的に進めることが重要です。

治癒にかかる期間の目安

疲労骨折の治癒期間は、骨折の部位、重症度、年齢、全身状態などによって大きく異なりますが、一般的には6週間から12週間程度かかると言われています。

レントゲン検査やMRI検査で骨癒合の状況を確認しながら、治療期間を判断します。

部位別 治癒期間の目安(一般的なケース)

| 部位 | 安静期間の目安 | スポーツ復帰までの目安 |

|---|---|---|

| 中足骨 | 4~8週間 | 8~12週間 |

| 脛骨 | 6~12週間 | 3~6ヶ月 |

| 大腿骨頸部 | 8~16週間(手術の場合も) | 6ヶ月以上 |

※上記はあくまで目安であり、個人差があります。

リハビリテーションの開始時期と内容

痛みが軽減し、医師の許可が出たら、段階的にリハビリテーションを開始します。

初期は患部に負荷をかけない範囲での筋力トレーニング(体幹、患部外の筋力)や可動域訓練(ストレッチ)を中心に行います。その後、徐々に患部への負荷を増やしていきます。

スポーツや運動への段階的な復帰

骨癒合が確認され、十分な筋力と柔軟性が回復したら、医師や理学療法士の指導のもと段階的にスポーツ活動を再開します。

最初は軽いジョギングや、スポーツ特有の基本動作から始め、徐々に強度や時間を増やしていきます。痛みが出ないことを確認しながら慎重に進めることが重要です。

スポーツ復帰に向けたステップ例

- 患部外トレーニング

- 軽い有酸素運動(水泳、自転車など)

- ウォーキング → ジョギング

- 基本動作の練習

- 徐々に練習強度・時間を増加

- 完全復帰

再発防止のための注意点

スポーツ復帰後も、疲労骨折の再発には十分注意が必要です。急激な運動量の増加を避け、ウォーミングアップやクールダウンをしっかり行いましょう。

また、原因となった可能性のある要因(トレーニング内容、フォーム、靴、栄養など)を見直し、改善することも再発防止につながります。

疲労骨折を予防するためにできること

疲労骨折は、日頃からの心がけで発生リスクを低減できます。トレーニング方法の見直しや、身体のケア、栄養バランスなどが重要です。

トレーニング計画の見直し

急激な運動量の増加や、強度の高い練習のやりすぎは疲労骨折の大きな原因となります。

トレーニングの量、強度、頻度を適切に管理し、徐々に負荷を上げていくように計画しましょう。休息日を設けることも重要です。

適切なウォーミングアップとクールダウン

運動前には十分なウォーミングアップを行い、筋肉や関節を温め、柔軟性を高めましょう。

運動後にはクールダウンとストレッチを行い、筋肉の疲労回復を促し、柔軟性を維持することが大切です。

身体のケアとコンディショニング

筋力バランスの偏りや柔軟性の低下も、疲労骨折のリスクを高めます。体幹トレーニングや、特定のスポーツに必要な筋力をバランス良く鍛えましょう。

ストレッチやマッサージなどで、日頃から筋肉や関節の柔軟性を保つことも予防につながります。

予防のためのセルフケア

| ケアの種類 | 目的 | 具体例 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 柔軟性の向上、血行促進 | 運動前後、入浴後などに行う静的ストレッチ |

| 筋力トレーニング | 筋力バランスの改善、衝撃吸収能力の向上 | 体幹トレーニング、下肢の筋力強化 |

| アイシング | 炎症抑制、疲労回復促進 | 運動後に痛みや熱感のある部位を冷やす |

栄養バランスの取れた食事

骨の健康には、カルシウムとビタミンDが特に重要です。カルシウムは骨の主成分であり、ビタミンDはカルシウムの吸収を助けます。これらの栄養素を十分に摂取するよう心がけましょう。

また、タンパク質やその他のビタミン、ミネラルもバランス良く摂取することが強い骨を作るために必要です。

骨の健康に必要な栄養素

- カルシウム(乳製品、小魚、緑黄色野菜など)

- ビタミンD(魚類、きのこ類、卵黄など、日光浴も有効)

- タンパク質(肉、魚、大豆製品、卵など)

適切なシューズ選びとインソール

自分の足に合った、クッション性の良いシューズを選ぶことも重要です。特にランニングなどを行う場合は、定期的にシューズの状態を確認し、摩耗していたら交換しましょう。

足の形や使い方によっては、インソール(中敷き)を使用することで足への負担を軽減できる場合もあります。専門家への相談も検討しましょう。

よくある質問(FAQ)

疲労骨折に関して、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

参考文献

PATEL, Deepak S.; ROTH, Matt; KAPIL, Neha. Stress fractures: diagnosis, treatment, and prevention. American family physician, 2011, 83.1: 39-46.

MATCUK, George R., et al. Stress fractures: pathophysiology, clinical presentation, imaging features, and treatment options. Emergency radiology, 2016, 23: 365-375.

KNAPP, Thomas P.; GARRETT JR, William E. Stress fractures: general concepts. Clinics in sports medicine, 1997, 16.2: 339-356.

MCINNIS, Kelly C.; RAMEY, Lindsay N. High-risk stress fractures: diagnosis and management. Pm&r, 2016, 8.3: S113-S124.

BODEN, Barry P.; OSBAHR, Daryl C.; JIMENEZ, Carlos. Low-risk stress fractures. The American journal of sports medicine, 2001, 29.1: 100-111.

MAITRA, Ranjan S.; JOHNSON, Darren L. Stress fractures: clinical history and physical examination. Clinics in sports medicine, 1997, 16.2: 259-274.

ZWAS, S. Tzila; ELKANOVITCH, Raya; FRANK, George. Interpretation and classification of bone scintigraphic findings in stress fractures. Journal of Nuclear Medicine, 1987, 28.4: 452-457.

ORAVA, Sakari; PURANEN, Jaakko; ALA-KETOLA, Lasse. Stress fractures caused by physical exercise. Acta Orthopaedica Scandinavica, 1978, 49.1: 19-27.

WARDEN, Stuart J.; BURR, David B.; BRUKNER, Peter D. Stress fractures: pathophysiology, epidemiology, and risk factors. Current osteoporosis reports, 2006, 4.3: 103-109.

REEDER, Michael T., et al. Stress fractures: current concepts of diagnosis and treatment. Sports Medicine, 1996, 22: 198-212.