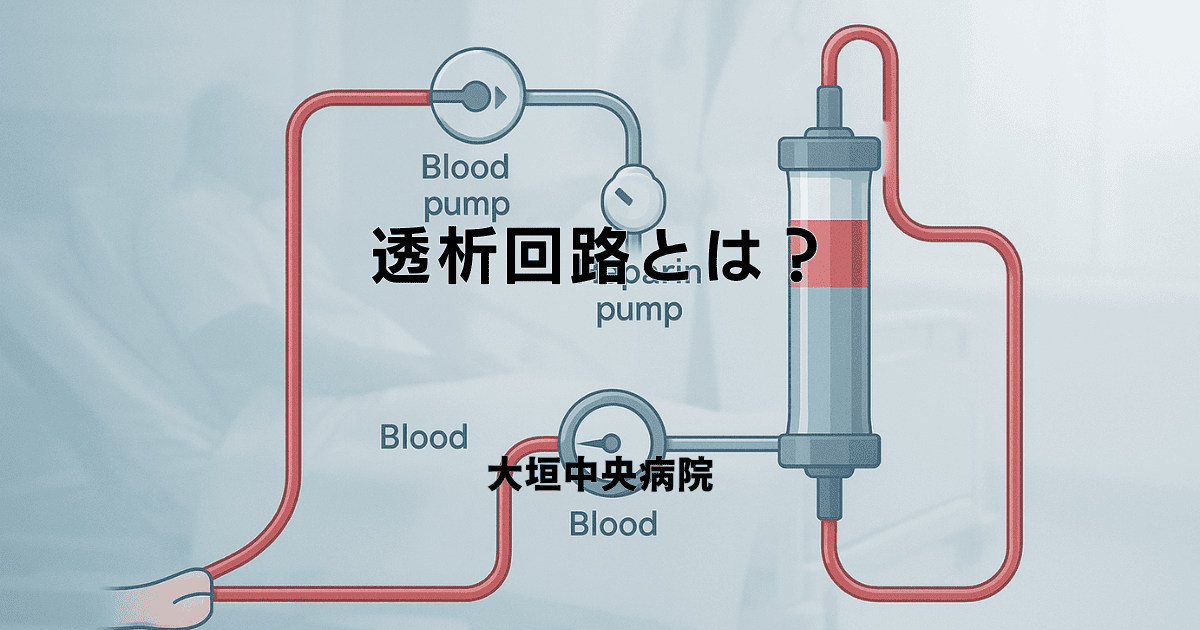

腎臓の機能が低下した際に、その代わりとなって体内の老廃物を取り除き、血液をきれいにする血液透析療法。この治療に欠かせないのが「透析回路」です。

透析回路は、患者さんの血液を体外に取り出し、ダイアライザー(人工腎臓)を通して浄化し、再び体内に戻すための一連の管や部品で構成されています。

この記事では、透析回路がどのような仕組みで血液を循環させ、老廃物を除去するのか、そして回路を構成する各部分の名称と役割について、分かりやすく解説します。

透析治療をこれから受ける方や、ご家族の方々にとって、治療への理解を深める一助となれば幸いです。

透析治療の基本と透析回路の役割

血液透析療法は、腎臓の働きが充分でない方にとって、生命を維持するために重要な治療法です。その中心的な役割を担うのが透析回路であり、この回路を通じて血液の浄化が行われます。

透析治療とは何か

透析治療とは、腎不全などにより腎臓の機能が著しく低下した場合に、体内に溜まった老廃物や余分な水分を人工的に取り除く治療法です。

腎臓は、血液をろ過して尿として老廃物を排泄し、体内の水分量や電解質のバランスを調整する重要な臓器です。この機能が低下すると、体に様々な不調が現れます。

透析治療は、この腎臓の働きを代替することで、生命を維持し、生活の質を保つことを目的とします。

透析治療にはいくつかの種類がありますが、一般的に行われるのは血液透析(Hemodialysis: HD)です。血液透析では、血液を一度体の外に取り出し、「ダイアライザー」と呼ばれる特殊なフィルターを通して浄化し、再び体内に戻します。

この一連の血液の流れを管理するのが透析回路です。

なぜ透析治療が必要になるのか

腎臓の機能が正常の10%以下程度まで低下すると、体内の老廃物や余分な水分を十分に排泄できなくなり、尿毒症の症状が現れます。主な症状としては、むくみ、食欲不振、吐き気、息苦しさ、倦怠感などがあります。

これらの症状が進行すると、生命に危険が及ぶこともあります。このような状態になった場合、腎臓の機能を代替する治療法として透析治療が必要となります。

透析治療の開始時期は、患者さんの状態や腎機能の低下の程度、自覚症状などを総合的に判断して決定します。医師との十分な相談のもと、適切なタイミングで治療を開始することが大切です。

腎機能低下の主な原因

| 原因疾患 | 概要 | 腎機能への影響 |

|---|---|---|

| 糖尿病性腎症 | 糖尿病の合併症の一つ | 高血糖により腎臓の血管が障害される |

| 慢性糸球体腎炎 | 糸球体に慢性的な炎症が起こる | ろ過機能が徐々に低下する |

| 腎硬化症 | 高血圧などにより腎臓の血管が硬化する | 血流が悪化し機能が低下する |

透析回路が果たす重要な役割

透析回路は、血液透析治療において中心的な役割を担います。具体的には、以下の3つの大きな役割があります。

- 血液の体外循環: 患者さんの血管から血液を安全に取り出し、ダイアライザーへ送り、浄化された血液を再び体内に戻す通路となります。

- 血液浄化の場の提供: ダイアライザーと接続され、血液がダイアライザー内部を通過する際に、透析液との間で物質交換(老廃物の除去、電解質の調整など)が行われる場を提供します。

- 安全な治療の確保: 回路内には、血液ポンプ、気泡検出器、圧力モニターなどの安全装置が組み込まれており、治療中のトラブルを未然に防いだり、異常を早期に検知したりする役割も果たします。

これらの役割を通じて、透析回路は安全かつ効果的な血液透析治療を実現するための生命線といえるでしょう。

透析治療における血液浄化の考え方

血液透析における血液浄化は、主に「拡散」と「限外ろ過」という2つの原理を利用して行われます。透析回路は、これらの原理が効率的に働くように設計されています。

拡散とは、濃度の高い方から低い方へ物質が移動する現象です。ダイアライザー内で、血液中の老廃物(尿素、クレアチニンなど)は濃度が高いため、濃度の低い透析液側へ移動します。

逆に、体に必要な電解質(カルシウム、重炭酸イオンなど)は、透析液中の濃度を調整することで、血液中に補充することも可能です。

限外ろ過とは、圧力をかけることで水分を膜の片側からもう片側へ移動させる現象です。ダイアライザーに圧力をかけることで、血液中の余分な水分や一部の老廃物を除去します。

この除去する水分量を調整することで、患者さんの体重管理を行います。

透析回路は、これらの原理に基づいて、血液と透析液を適切に接触させ、効率的な物質交換と水分除去を可能にするための重要なシステムです。

透析回路の全体像と血液の流れ

透析回路は、血液を体外に取り出し、浄化して体内に戻すための一連の管(チューブ)や装置で構成されています。ここでは、その全体像と血液がどのように流れていくのかを解説します。

透析回路の構成要素の概要

透析回路は、大きく分けて血液が流れる部分と、透析液が流れる部分、そしてそれらを監視・制御する装置から成り立っています。血液が流れる主な構成要素は以下の通りです。

- 穿刺針(動脈側・静脈側)

- 血液回路チューブ(動脈側回路・静脈側回路)

- 血液ポンプ

- ダイアライザー(人工腎臓)

- ヘパリン持続注入器(抗凝固薬注入ライン)

- 気泡検出器

- 各種圧力モニター接続部

これらの部品が適切に接続され、一つの閉鎖された回路を形成します。

透析回路の主な構成部品

| 部品名 | 主な役割 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 穿刺針 | 血管から血液を取り出し、戻す | 動脈側と静脈側の2本使用 |

| 血液回路チューブ | 血液の通路 | 柔軟性と耐久性が求められる |

| 血液ポンプ | 血液を回路内で循環させる | 流量を精密に制御 |

| ダイアライザー | 血液を浄化する(人工腎臓) | 半透膜を内蔵 |

血液はどのように回路を循環するのか

透析治療中の血液は、一定の方向に沿って透析回路内を循環します。その流れを順を追って見ていきましょう。

血液ポンプによる送血

まず、患者さんの腕などに作られたシャント(またはバスキュラーアクセス)の動脈側(脱血側)に刺された穿刺針から血液が取り出されます。この血液は、血液回路チューブ(動脈側回路)を通り、血液ポンプへと送られます。

血液ポンプは、ローラーがチューブをしごくように回転することで、血液を一定の流量でダイアライザーへと送り出す役割を担います。

このポンプの回転速度を調整することで、1分間にダイアライザーへ送る血液の量(血流量)をコントロールします。

ダイアライザーへの血液導入

血液ポンプによって送られた血液は、ダイアライザーの血液流入口から内部へと入ります。ダイアライザーの内部には、数千から数万本の中空糸(ストロー状の細い管)が束ねられており、血液はこの中空糸の内側を通過します。

一方、中空糸の外側には透析液が反対方向に流れています。この中空糸の壁は半透膜でできており、血液中の老廃物や余分な水分が透析液側へ移動し、血液が浄化されます。

返血ラインを通じた体内への返血

ダイアライザーで浄化された血液は、ダイアライザーの血液流出口から血液回路チューブ(静脈側回路)へと出てきます。静脈側回路には、気泡検出器や静脈圧モニターなどが接続されており、安全に血液を体内に戻すための監視が行われます。

最後に、シャントの静脈側(返血側)に刺された穿刺針を通じて、浄化された血液が患者さんの体内に戻されます。この一連の流れを、透析時間中(通常3~5時間程度)繰り返し行います。

回路内の圧力管理の重要性

透析回路内の圧力は、安全かつ効果的な透析治療を行う上で非常に重要です。

回路内には、動脈圧モニター、静脈圧モニター、そしてダイアライザー内外の圧力差を示すTMP(Transmembrane Pressure:膜間圧力差)モニターなどが設置されています。

動脈圧は、血液ポンプより手前(脱血側)の圧力を示し、脱血がスムーズに行われているかを確認する指標となります。

静脈圧は、ダイアライザーより後(返血側)の圧力を示し、返血がスムーズに行われているか、またダイアライザー内での凝血の可能性などを監視します。

TMPは、ダイアライザーの半透膜にかかる圧力差であり、除水量をコントロールする上で重要な指標です。

これらの圧力が異常値を示した場合、アラームが作動し、医療スタッフが原因を特定し対処します。適切な圧力管理は、回路の閉塞や溶血(赤血球が壊れること)などの合併症を防ぐために必要です。

透析回路の主要部分 その1:穿刺針と血液回路チューブ

透析回路の入り口と出口、そして血液の通り道となる穿刺針と血液回路チューブは、治療の基本となる重要な部分です。それぞれの特徴や役割について詳しく見ていきましょう。

穿刺針(動脈側・静脈側)の種類と特徴

血液透析では、通常2本の穿刺針を使用します。1本は血液を体外に取り出すための「動脈側穿刺針(脱血針)」、もう1本は浄化された血液を体内に戻すための「静脈側穿刺針(返血針)」です。

これらの針は、患者さんのシャント(内シャントや人工血管など)に穿刺されます。

穿刺針には、太さ(ゲージ)や長さ、針先の形状などにいくつかの種類があります。シャントの状態や必要な血流量に応じて、適切な針が選択されます。針の材質は、生体適合性に優れたステンレス鋼などが用いられています。

また、穿刺時の痛みを軽減するための工夫が施された針や、安全性を高めるための機構(翼状針など)が付いたものもあります。

穿刺針の一般的な特徴

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 太さ(ゲージ) | 15G~18G程度が一般的 | 数値が小さいほど太い |

| 材質 | ステンレス鋼など | 生体適合性が重要 |

| 安全機構 | 針刺し事故防止機能付きのものもある | 医療従事者の安全確保 |

血液回路チューブの素材と安全性

血液回路チューブは、穿刺針とダイアライザー、そしてダイアライザーと穿刺針を繋ぐ柔軟な管です。血液が直接触れる部分であるため、素材の安全性が非常に重要です。

一般的には、ポリ塩化ビニル(PVC)やポリウレタンなどの医療用プラスチックが使用されます。これらの素材は、柔軟性、耐久性、透明性に優れ、血液との適合性も考慮されています。

チューブ内面は、血液凝固を防ぐために滑らかに加工されていたり、コーティングが施されていたりする場合があります。また、チューブは滅菌処理されており、1回の透析治療ごとに新しいものに交換されます(ディスポーザブル)。

これにより、感染のリスクを低減し、安全な治療を確保しています。

プライミングの重要性と手順

プライミングとは、透析治療を開始する前に、血液回路チューブ内を生理食塩液などで満たし、空気を除去する操作のことです。これは非常に重要な準備作業であり、以下の目的があります。

- 回路内の空気を完全に除去し、空気が患者さんの体内に入るのを防ぐ(空気塞栓症の予防)。

- 回路内に残存している可能性のある微細な異物や製造時の残留物を洗い流す。

- ダイアライザーの膜を濡らし、血液がスムーズに流れるようにする。

プライミングは、透析装置の自動プライミング機能や、医療スタッフの手動操作によって行われます。生理食塩液を回路全体に循環させ、気泡が残っていないか、接続部に緩みがないかなどを入念に確認します。

この作業を確実に行うことで、安全な透析治療の第一歩となります。

抗凝固薬注入ラインの役割

血液が体外に出ると、空気に触れたり異物と接触したりすることで凝固しやすくなります。透析回路内で血液が凝固してしまうと、回路が詰まって治療が続けられなくなったり、血栓が体内に戻ってしまったりする危険性があります。

これを防ぐために、透析治療中は抗凝固薬(一般的にはヘパリン)を持続的に投与します。

抗凝固薬注入ラインは、通常、血液ポンプとダイアライザーの間の動脈側回路に接続されています。シリンジポンプなどを用いて、微量のヘパリンを血液回路内に持続的に注入し、血液が凝固しないようにコントロールします。

投与するヘパリンの量は、患者さんの状態や出血のリスクなどを考慮して個別に調整されます。

透析回路の主要部分 その2:ダイアライザー(人工腎臓)

ダイアライザーは「人工腎臓」とも呼ばれ、血液透析治療における心臓部です。ここで血液中の老廃物や余分な水分が取り除かれます。その構造と機能について詳しく見ていきましょう。

ダイアライザーの構造と機能

ダイアライザーは、円筒形のケースの中に、数千から数万本の中空糸(ホローファイバー)と呼ばれる極細のストロー状の管が束ねられた構造をしています。この中空糸の壁は「半透膜」でできており、血液浄化の鍵となる部分です。

透析治療中、血液は中空糸の内側を流れ、その外側には透析液が反対方向に流れます。この半透膜を介して、血液中の老廃物や電解質、水分などが透析液との間で移動します。

具体的には、血液中の尿素やクレアチニンなどの老廃物は、濃度差によって半透膜を通過して透析液側へ除去されます。

また、体に必要な電解質(カルシウムや重炭酸イオンなど)は、透析液から血液側へ補充されることもあります。余分な水分は、圧力差(限外ろ過圧)によって除去されます。

ダイアライザーの基本構造

| 部分 | 材質・特徴 | 主な機能 |

|---|---|---|

| ハウジング(ケース) | ポリカーボネートなど | 中空糸を保持し、血液と透析液の流路を形成 |

| 中空糸(ホローファイバー) | 合成高分子膜(ポリスルホン、ポリエーテルスルホンなど) | 半透膜として機能し、物質交換を行う |

| ポッティング材 | ポリウレタンなど | 中空糸を固定し、血液側と透析液側を分離 |

中空糸膜の役割

ダイアライザーの性能を左右するのが中空糸膜(半透膜)です。この膜には、目に見えない非常に小さな孔(ポア)が無数に開いています。この孔の大きさが、どの物質を通過させ、どの物質を通過させないかを決定します。

小さな分子である尿素、クレアチニン、電解質、水分などは比較的容易に通過できますが、赤血球や白血球、タンパク質(アルブミンなど)といった大きな成分は通過しにくいように設計されています。

これにより、体に必要な成分を保持しつつ、不要な老廃物や余分な水分を選択的に除去することが可能になります。

血液側と透析液側の分離

ダイアライザー内部では、血液が流れる区画(中空糸の内側)と透析液が流れる区画(中空糸の外側)が、半透膜によって完全に分離されています。血液と透析液が直接混じり合うことはありません。

物質交換は、あくまで半透膜を介して行われます。この分離構造により、安全かつ効率的な血液浄化が実現されます。

ダイアライザーの種類と選択基準

ダイアライザーには、使用されている半透膜の素材や膜面積、孔の大きさ(除去できる物質の分子量の範囲)などによって様々な種類があります。

膜の素材としては、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、セルローストリアセテートなどが代表的です。

また、膜の性能によって、小分子除去性能が高いもの、比較的大きな分子(β2-ミクログロブリンなど)まで除去できるもの(ハイパフォーマンス膜)などがあります。

どのダイアライザーを使用するかは、患者さんの体格、腎不全の原因、合併症の有無、透析時間、除去したい老廃物の種類などを総合的に考慮して、医師が決定します。

定期的に血液検査などを行い、治療効果や副作用の状況を確認しながら、最適なダイアライザーが選択されます。

ダイアライザー選択の考慮点

- 患者の体格(体重、体表面積)

- 除去対象物質の種類と量

- アレルギー歴や生体適合性

- 透析効率

ダイアライザーの性能を示す指標

ダイアライザーの性能は、いくつかの指標で評価されます。代表的なものには以下のようなものがあります。

- クリアランス: 特定の物質(尿素、クレアチニンなど)を単位時間あたりにどれだけ除去できるかを示す値。クリアランスが高いほど、その物質の除去効率が良いことを意味します。

- ふるい係数(Sieving Coefficient: SC): ある物質が半透膜を通過する度合いを示す値。0から1の間の値をとり、1に近いほどその物質は膜を通過しやすいことを意味します。

- 限外ろ過率(Ultrafiltration Rate: UFR): 単位時間・単位圧力あたりに除去できる水分量。除水性能を示します。

- 膜面積: ダイアライザー内部の半透膜の総面積。一般的に膜面積が大きいほど、物質除去能力や除水能力が高くなります。

これらの指標を参考に、患者さん一人ひとりに合ったダイアライザーが選択されます。

透析回路の主要部分 その3:透析液供給装置と関連部品

透析治療では、血液を浄化するために「透析液」という特殊な液体を使用します。この透析液を適切な濃度に調整し、ダイアライザーへ供給するのが透析液供給装置の役割です。関連する部品とともに、その仕組みを見ていきましょう。

透析液の役割と成分

透析液は、血液中の老廃物を除去し、電解質バランスを調整し、体液のpHを正常に保つために使用される清浄な液体です。

その主成分は、精製された水(RO水など)と、電解質(ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クロールなど)、アルカリ化剤(重炭酸ナトリウムなど)、ブドウ糖などです。

透析液の成分濃度は、患者さんの血液の状態に合わせて調整されます。

例えば、血液中のカリウム値が高い患者さんにはカリウム濃度の低い透析液を、アシドーシス(体が酸性に傾いている状態)の患者さんにはアルカリ化剤の濃度を調整した透析液を使用します。

これにより、拡散の原理を利用して、血液中の電解質濃度やpHを正常な範囲に近づけます。

透析液の主な成分と役割

| 成分 | 主な役割 | 調整のポイント |

|---|---|---|

| 電解質(Na, K, Ca, Mg, Cl) | 体液の浸透圧と電解質バランスの維持 | 患者の血液検査値に応じて濃度を調整 |

| アルカリ化剤(重炭酸ナトリウムなど) | 血液のpHを正常化する(酸塩基平衡の補正) | アシドーシスの改善 |

| ブドウ糖 | 浸透圧の調整、エネルギー補給(一部) | 血糖値に応じて濃度を調整 |

透析液供給装置の仕組み

透析液供給装置は、透析液原液(A液:電解質・ブドウ糖など、B液:重炭酸ナトリウム)と精製水を、定められた比率で正確に混合し、適切な温度(通常36~37℃程度)に加温してダイアライザーへ供給する装置です。

装置内部には、濃度センサーや温度センサー、流量計などが組み込まれており、透析液が常に正しい状態に保たれるよう監視・制御しています。

また、透析液供給装置は、ダイアライザーから排出された使用済みの透析液(老廃物や余分な水分を含んだ液体)を回収し、排水する機能も持っています。

最近の透析装置は、これらの機能を高度に自動化し、安全かつ効率的な透析治療をサポートしています。

透析液フィルターの重要性

透析液は非常に清浄であることが求められます。

透析液中に細菌やエンドトキシン(細菌の細胞壁成分で、発熱などの原因となる物質)が含まれていると、それらがダイアライザーの膜を介して血液中に入り込み、炎症反応や発熱、血圧低下などの合併症を引き起こす可能性があります。

これを防ぐために、透析液供給ラインの最終段階、ダイアライザーの直前に「透析液フィルター(エンドトキシン捕捉フィルター)」を設置することが一般的です。

このフィルターは、微細な孔を持つ膜でできており、細菌やエンドトキシンを捕捉し、清浄化された透析液のみをダイアライザーに供給します。透析液の清浄度を高く保つことは、長期的な合併症の予防にも繋がるため、非常に重要です。

除水コントロールの仕組み

透析治療のもう一つの重要な目的は、体内に溜まった余分な水分を除去すること(除水)です。透析液供給装置は、この除水量を精密にコントロールする機能も備えています。

除水は、ダイアライザーの血液側と透析液側の間に圧力差(限外ろ過圧:TMP)をかけることで行われます。

透析液供給装置は、ダイアライザーの入口と出口の透析液圧を調整したり、透析液の流量を制御したりすることで、このTMPを精密にコントロールし、目標とする除水量を達成します。

患者さんの体重や血圧の状態を見ながら、時間あたりの除水速度を設定し、治療計画に基づいて水分を除去していきます。

透析回路の安全を守る監視装置とアラーム

血液透析治療は、血液を体外に循環させるため、様々なリスクを伴います。そのため、透析回路には多くの監視装置が組み込まれており、異常が発生した場合にはアラームで知らせ、治療を安全に行うための対策が講じられています。

気泡検出器の役割

気泡検出器は、血液回路チューブ内を流れる血液中に空気が混入していないかを監視する装置です。通常、静脈側回路のダイアライザーと返血用穿刺針の間に設置されます。

万が一、回路内に空気が混入し、それが患者さんの体内に送り込まれると、空気塞栓症という重篤な合併症を引き起こす可能性があります。

気泡検出器は、超音波などを用いて微細な気泡も検知し、気泡が検出された場合には血液ポンプを停止させ、クランプ(チューブを閉じる装置)を作動させて血液の流れを止め、アラームで医療スタッフに知らせます。これにより、空気の体内への流入を防ぎます。

気泡検出時の対応フロー

- 気泡検出器が気泡を検知

- アラーム作動

- 血液ポンプ自動停止

- 静脈側回路クランプ作動

- 医療スタッフによる原因確認と対処

漏血検知器の仕組み

漏血検知器は、ダイアライザーの半透膜が破損し、血液が透析液側に漏れ出していないかを監視する装置です。ダイアライザーから排出される使用済み透析液の流路に設置されています。

半透膜が破損すると、血液中の赤血球などが透析液側に漏れ出し、透析液が赤く濁ります。漏血検知器は、光学センサー(光電管など)を用いて透析液の色の変化や濁りを検知します。

漏血が検知された場合、血液ポンプを停止させ、アラームで知らせます。これにより、血液の損失を防ぎ、汚染された透析液が血液側へ逆流するリスクを回避します。

漏血検知の原理

| 検知方式 | 原理 | 特徴 |

|---|---|---|

| 光学式(光電管) | 透析液の透過光または散乱光の変化を検知 | 微量の血液(赤血球)の混入も検知可能 |

圧力モニター(動脈圧・静脈圧・TMP)

透析回路内の圧力は、治療が安全かつ効果的に行われているかを示す重要な指標です。回路の各所に圧力センサーが設置され、連続的に圧力を監視しています。

- 動脈圧モニター: 血液ポンプより手前(脱血側)の圧力を監視します。圧力が異常に低下する場合は脱血不良(シャント狭窄、針の位置不良など)、異常に上昇する場合は回路の閉塞などが考えられます。

- 静脈圧モニター: ダイアライザーより後(返血側)の圧力を監視します。圧力が異常に上昇する場合は返血不良(シャント狭窄、針の位置不良、ダイアライザー内凝血など)が考えられます。

- TMP(膜間圧力差)モニター: ダイアライザーの血液側と透析液側の圧力差を監視します。TMPは除水量をコントロールする上で重要であり、異常値は除水量の過不足やダイアライザーの異常を示唆します。

これらの圧力が設定された範囲を逸脱すると、アラームが作動し、医療スタッフに注意を促します。

(ここに透析回路図と各圧力モニターの位置を示す図が入ります)

安全管理のための各種アラーム機能

上記の他にも、透析装置には様々なアラーム機能が備わっています。例えば、透析液の温度異常、濃度異常、流量異常、血液ポンプの回転異常、停電などを検知するアラームがあります。

これらのアラームは、音や光で医療スタッフに異常を知らせ、迅速な対応を可能にします。アラームが作動した際には、その原因を特定し、適切な処置を行うことが、安全な透析治療の継続には必要です。

透析治療を受ける患者さん自身も、治療中に何か異常を感じた場合(シャント部の痛み、気分の悪さなど)は、遠慮なく医療スタッフに伝えることが大切です。

透析回路の準備と管理

安全で効果的な血液透析を行うためには、透析回路の適切な準備と治療中の管理、そして使用後の処理が重要です。これらの手順は、感染予防や合併症の防止に直結します。

透析開始前の回路の組み立てと点検

毎回の透析治療前には、新しい滅菌済みの透析回路セット(血液回路チューブ、ダイアライザーなど)を透析装置に正しく装着します。この作業は、医療スタッフ(臨床工学技士や看護師)が慎重に行います。

滅菌状態の確認

まず、使用する透析回路セットの包装が破損していないか、有効期限内であるかを確認し、滅菌状態が保たれていることを確かめます。包装を開封する際も、清潔操作を心がけ、内容物が汚染されないように注意します。

各接続部の確認

血液回路チューブとダイアライザー、穿刺針、各種センサーラインなどを透析装置の指示に従って正確に接続します。全ての接続部がしっかりと確実に接続されているか、緩みや外れがないかを入念に確認します。

接続不良は、血液漏れや空気混入の原因となるため、特に注意が必要です。その後、前述したプライミング作業を行い、回路内を生理食塩液で満たし、空気を完全に除去します。

回路組み立て時のチェックポイント

| 確認項目 | 重要性 | 不備の場合のリスク |

|---|---|---|

| 滅菌パックの破損・期限 | 感染予防 | 細菌汚染、感染症 |

| 回路部品の接続 | 確実な血液循環、漏れ防止 | 血液漏出、空気混入 |

| プライミング状態 | 空気塞栓予防、異物除去 | 空気塞栓、アレルギー反応 |

使用中の回路管理と注意点

透析治療中は、医療スタッフが透析装置のモニターや回路の状態を定期的に巡回し、監視します。特に以下の点に注意が払われます。

- 穿刺部の状態: 穿刺針が確実に固定されているか、出血や腫れがないかを確認します。

- 回路の接続部: 血液漏れや緩みがないかを目視で確認します。

- 血液の色調: 回路内の血液の色が通常通りか(極端に暗赤色になっていないかなど)を確認します。

- ダイアライザーの状態: 血液の凝固(クロット)や異常な色の変化がないかを確認します。

- 装置の表示とアラーム: 血流量、圧力、透析液温度などが適切か、アラームが作動していないかを確認します。

患者さん自身も、治療中に痛みや違和感、気分の変化などがあれば、すぐに医療スタッフに伝えることが重要です。早期発見・早期対応が安全な治療に繋がります。

使用後の回路の適切な処理

透析治療が終了したら、血液回路内に残っている血液をできるだけ体内に戻す「返血」操作を行います。生理食塩液などを用いて回路内の血液を押し出し、患者さんの体内に戻します。返血が終了したら、穿刺針を抜き、止血処置を行います。

使用済みの透析回路(血液回路チューブ、ダイアライザー、穿刺針など)は、血液が付着した医療廃棄物として、感染性廃棄物の規定に従って適切に処理されます。これらは1回の治療ごとに廃棄され、再利用されることはありません。

適切な廃棄物処理は、院内感染や環境汚染を防ぐために非常に重要です。

透析回路に関するよくある質問(Q&A)

透析回路について、患者さんやご家族からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 透析回路の交換頻度は?

-

透析回路(血液回路チューブ、ダイアライザー、穿刺針など、血液が直接触れる部分)は、感染予防と安全性の観点から、1回の透析治療ごとに新しい滅菌済みのものに交換します。

使い捨て(ディスポーザブル)が原則であり、再利用することはありません。

- 回路内で血液が固まることはありますか?

-

血液は体外に出ると固まりやすくなる性質(凝固)があります。そのため、透析治療中は血液が回路内で固まらないように、抗凝固薬(ヘパリンなど)を少量ずつ持続的に投与します。

しかし、抗凝固薬の量が不十分であったり、血流が滞ったりすると、回路内やダイアライザー内で血液が部分的に固まる(凝血、クロット形成)ことがあります。

医療スタッフは、回路内の状態を注意深く観察し、必要に応じて抗凝固薬の量を調整したり、回路の洗浄を行ったりします。完全に詰まってしまった場合は、回路交換が必要になることもあります。

- 透析回路のトラブルにはどのようなものがありますか?

-

透析回路に関連する可能性のあるトラブルとしては、以下のようなものがあります。

- 血液漏れ: 回路の接続部の緩みや破損、穿刺針の抜けなどにより血液が漏れることがあります。

- 空気混入: 回路の接続不良やプライミング不足などにより、空気が回路内に混入することがあります。気泡検出器がこれを検知します。

- 回路内凝血: 抗凝固薬の効果が不十分な場合などに、回路内やダイアライザーで血液が凝固することがあります。

- 圧力異常: 脱血不良、返血不良、ダイアライザーの目詰まりなどにより、回路内圧が異常値を示すことがあります。

これらのトラブルが発生した場合、透析装置のアラームが作動し、医療スタッフが迅速に対応します。多くのトラブルは、適切な準備と監視によって未然に防ぐことができます。

主な回路トラブルと原因(例)

トラブル 主な原因 対応 血液漏れ 接続部の緩み、チューブ破損 接続確認、部品交換 空気混入 プライミング不良、接続部からの吸い込み 気泡除去、原因特定と修正 回路内凝血 抗凝固薬不足、血流低下 抗凝固薬調整、回路洗浄・交換 - 自分に合った透析回路は選べますか?

-

「透析回路」という言葉は、血液回路チューブ、ダイアライザー、穿刺針などを含むシステム全体を指します。

このうち、特にダイアライザーの種類は、患者さんの体格、腎機能の状態、除去したい老廃物の種類、アレルギーの有無などを考慮して、医師が医学的判断に基づいて選択します。

患者さんが自由に選ぶというよりは、医師や医療スタッフとよく相談し、ご自身の状態や治療目標について理解を深めた上で、最適なものが選択されることになります。

血液回路チューブや穿刺針についても、安全性や効率性を考慮して標準的なものが使用されますが、穿刺時の痛みやアレルギーなど、何か気になることがあれば、遠慮なく医療スタッフに相談してください。

個別の状況に応じて、可能な範囲で調整が検討されることもあります。

以上

透析センター(人工透析) | 大垣中央病院(医療法人社団豊正会 )

参考文献

MISRA, Madhukar. The basics of hemodialysis equipment. Hemodialysis International, 2005, 9.1: 30-36.

AZAR, Ahmad Taher; CANAUD, Bernard. Hemodialysis system. Modelling and Control of Dialysis Systems: Volume 1: Modeling Techniques of Hemodialysis Systems, 2013, 99-166.

MITRA, Sandip; MITSIDES, Nicos. Technical aspects of hemodialysis. Core concepts in dialysis and continuous therapies, 2016, 15-26.

REIS, Thiago, et al. Standardization of nomenclature for the mechanisms and materials utilized for extracorporeal blood purification. Blood Purification, 2024, 53.5: 329-342.

OZSAHIN, Dilber Uzun, et al. Blood circuit in hemodialysis. In: Practical design and applications of medical devices. Academic Press, 2024. p. 217-230.

NERI, Mauro, et al. Nomenclature: Techniques. In: Critical Care Nephrology. Elsevier, 2019. p. 1077-1083. e1.

KALLENBACH, Judith Z. Review of Hemodialysis for Nurses and Dialysis Personnel-E-Book: Review of Hemodialysis for Nurses and Dialysis Personnel-E-Book. 2020.

FADEM, Stephen Z. The Hemodialysis Procedure. In: Complications in Dialysis: A Clinical Guide. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 1-25.

YE, Hong, et al. Hemodialysis. In: Chronic Kidney Disease: Diagnosis and Treatment. Singapore: Springer Singapore, 2019. p. 209-231.

NERI, Mauro. A Wearable mechatronic device for extracorporeal blood ultrafiltration. 2018.