女性の薄毛の悩みの一つである粃糠性脱毛症は、特有の症状を伴います。フケや抜け毛の増加、頭皮のかゆみや赤みなど、見過ごせないサインが現れることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、粃糠性脱毛症が疑われる場合に現れる具体的な症状について、詳しく解説します。ご自身の状態と照らし合わせ、早期発見と適切な対処につなげるための一助となれば幸いです。

もし気になる症状があれば、早めに皮膚科専門医に相談しましょう。

細かいフケが大量に – 粉雪のような白い粉が肩に落ちる

粃糠性脱毛症の代表的な初期症状として、細かいフケが大量に発生することが挙げられます。まるで粉雪のように、肩や衣服に白い粉がパラパラと落ちてくるため、気に病む方も少なくありません。

このフケは、頭皮の健康状態を示す重要なサインです。

フケの正体と粃糠性脱毛症の関係

フケそのものは、頭皮の古い角質が剥がれ落ちたものです。通常、非常に小さく目に見えない程度ですが、何らかの原因で頭皮のターンオーバーが乱れると、未熟な角質が大量に剥がれ落ち、目に見えるフケとなります。

粃糠性脱毛症では、このターンオーバーの異常が顕著に現れます。

頭皮のターンオーバーの異常

健康な頭皮は約28日周期で新しい細胞に生まれ変わります。しかし、粃糠性脱毛症を発症すると、このサイクルが極端に短縮されることがあります。

その結果、角質細胞が十分に成熟しないまま剥がれ落ち、乾燥した細かいフケとなって大量に発生します。このフケが毛穴を塞ぎ、さらなる頭皮トラブルの原因となることもあります。

フケと乾燥の関係

粃糠性脱毛症におけるフケは、主に頭皮の乾燥が原因で生じます。頭皮が乾燥するとバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなります。その結果、炎症やかゆみを伴いやすく、フケの発生を助長します。

適切な保湿ケアで頭皮の乾燥を防ぐことが、フケ対策の第一歩です。

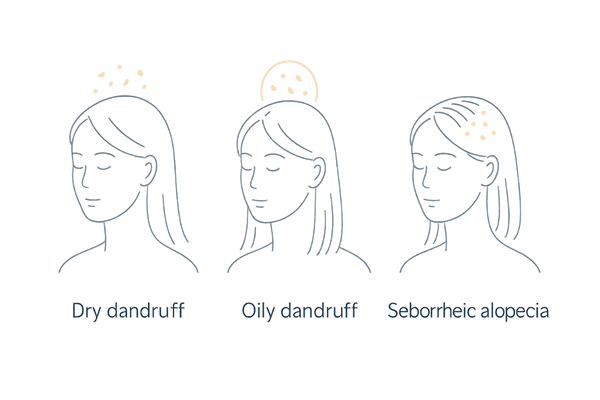

フケの種類と特徴

| フケの種類 | 特徴 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 乾性フケ | カサカサと乾燥した細かいフケ。白く粉っぽい。 | 頭皮の乾燥、洗浄力の強すぎるシャンプー、空気の乾燥など。 |

| 脂性フケ | ベタベタと湿り気のある大きめのフケ。黄色っぽいことも。 | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖など。 |

| 粃糠性脱毛症のフケ | 非常に細かい、乾燥した白いフケが大量に出る。頭皮全体に見られる。 | 頭皮のターンオーバー異常、乾燥、炎症。 |

フケが引き起こす頭皮トラブル

大量のフケは見た目の問題だけでなく、頭皮環境を悪化させ、さまざまなトラブルを引き起こします。放置すると症状が進行し、抜け毛の原因にもなりかねません。

かゆみと炎症の悪化

乾燥したフケが頭皮を刺激し、かゆみを引き起こします。かゆみから頭皮を掻きむしってしまうと、頭皮が傷つき、そこから細菌が侵入して炎症が悪化する可能性があります。

この悪循環を断ち切るためには、フケとかゆみの両方に対処する治療が必要です。

毛穴の詰まりと抜け毛

剥がれ落ちた大量のフケや過剰な皮脂が毛穴に詰まると、毛髪の正常な成長を妨げます。毛穴の環境が悪化すると、毛根が弱り、結果として抜け毛が増加することがあります。

フケ対策は、健康な髪を育むための頭皮環境を整える上で非常に重要です。

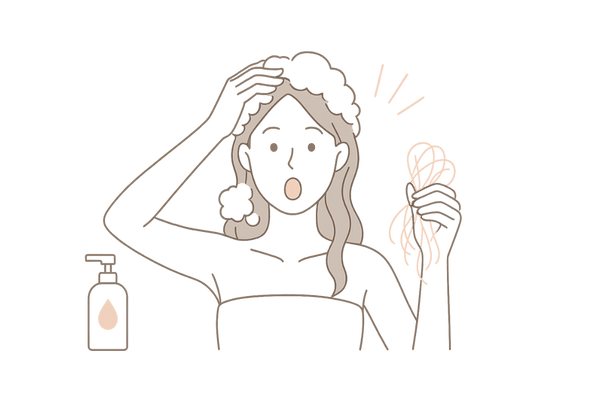

抜け毛が急激に増加 – 洗髪時の抜け毛が通常の2倍以上に

シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が急に増えたと感じたら、それは注意が必要なサインかもしれません。

特に、以前と比べて明らかに抜け毛の量が多くなり、排水溝に溜まる髪の毛の量が通常の2倍以上になったと感じる場合は、粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の可能性も考慮に入れる必要があります。

正常な抜け毛と異常な抜け毛の違い

髪の毛にはヘアサイクルがあり、健康な人でも1日に50本から100本程度の髪は自然に抜け落ちます。しかし、これを大幅に超える量の抜け毛が続く場合は、何らかの頭皮トラブルや脱毛症が原因であると考えられます。

1日の抜け毛の目安

一般的に、1日に抜ける髪の毛の本数は季節や体調によっても多少変動しますが、コンスタントに150本を超えるような場合は、専門医への相談を検討しましょう。

特に洗髪時の抜け毛は目につきやすいため、量が増えていないか日々チェックすることが大切です。

抜け毛の状態比較

| 項目 | 正常な抜け毛 | 異常な抜け毛の可能性 |

|---|---|---|

| 1日の本数 | 50~100本程度 | 150本以上が継続 |

| 毛根の形 | 丸く膨らんでいる(棍棒状) | 細く尖っている、または毛根がない |

| 髪の太さ | 太くしっかりしている | 細く短い毛が多い |

粃糠性脱毛症による抜け毛のメカニズム

粃糠性脱毛症では、頭皮環境の悪化が直接的に抜け毛の増加につながります。フケや炎症、乾燥などが複合的に作用し、毛髪の成長を妨げます。

頭皮環境の悪化が原因

前述の通り、粃糠性脱毛症では大量のフケが発生し、頭皮の乾燥やかゆみ、炎症を伴います。このような劣悪な頭皮環境は、毛髪を育む土壌としては不適切です。毛根が十分に栄養を得られず、健康な髪の毛が育ちにくくなります。

毛根へのダメージ

頭皮の炎症が続くと、毛根そのものにもダメージが及びます。毛母細胞の働きが弱まり、髪の毛が十分に成長する前に抜け落ちてしまったり、細く弱い髪しか生えてこなくなったりします。

これが、抜け毛の増加と薄毛の進行につながるのです。

抜け毛対策の初期対応

抜け毛の増加に気づいたら、まずはセルフケアを見直すとともに、早めに専門家の意見を聞くことが重要です。

シャンプーの見直し

洗浄力の強すぎるシャンプーや、自分の頭皮に合わないシャンプーを使用していると、頭皮の乾燥や炎症を悪化させ、抜け毛を増やす原因になります。

低刺激性で保湿成分が配合されたシャンプーを選び、優しく洗髪することを心がけましょう。

早期の皮膚科受診の重要性

抜け毛の原因は様々であり、自己判断で対処するのは困難な場合があります。粃糠性脱毛症をはじめとする脱毛症は、早期に適切な治療を開始することで、症状の進行を遅らせたり、改善したりする可能性が高まります。

抜け毛の増加が気になる場合は、迷わず皮膚科を受診し、正確な診断を受けることが大切です。

頭皮全体を覆う持続的なかゆみ – 我慢できない不快感

粃糠性脱毛症のもう一つのつらい症状が、頭皮全体に広がる持続的なかゆみです。このかゆみは非常に強く、日常生活に支障をきたすほどの不快感を伴うことがあります。

かゆみの原因物質と発生機序

頭皮のかゆみは、さまざまな要因によって引き起こされます。粃糠性脱毛症では、特に頭皮の乾燥と炎症が大きく関与しています。

乾燥によるバリア機能低下

頭皮が乾燥すると、皮膚のバリア機能が低下します。これにより、外部からのわずかな刺激(汗、ホコリ、シャンプーの成分など)にも敏感に反応しやすくなり、かゆみ神経が刺激されてかゆみを感じます。

炎症性サイトカインの影響

頭皮に炎症が起こると、炎症性サイトカインと呼ばれる物質が放出されます。これが知覚神経を刺激し、強いかゆみを引き起こす原因となります。粃糠性脱毛症では、フケや乾燥が炎症を誘発しやすいため、かゆみが持続しやすい傾向にあります。

かゆみが悪化する要因

一度かゆみが生じると、無意識のうちに掻いてしまい、それが更なるかゆみを引き起こすという悪循環に陥りがちです。

- 掻きむしり

- 熱いお湯での洗髪

- 刺激の強いヘアケア製品の使用

- 汗や皮脂の放置

掻きむしりによる悪循環

かゆいからといって強く掻きむしると、頭皮の角質層が傷つき、バリア機能が一層低下します。また、傷口から細菌が感染して炎症が悪化し、さらにかゆみが強くなるという悪循環に陥ります。

できるだけ掻かないように意識し、かゆみが強い場合は冷やすなどの対策を試みましょう。

不適切なヘアケア

洗浄力の強すぎるシャンプーや、アルコール成分を多く含むトニックなどは、頭皮の必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を助長してかゆみを悪化させる原因になります。

また、すすぎ残しも頭皮への刺激となるため、丁寧に洗い流すことが重要です。

かゆみを抑えるための対策

つらいかゆみを軽減するためには、頭皮環境を整えることが基本です。

頭皮の保湿ケア

頭皮の乾燥はかゆみの大きな原因です。セラミドやヒアルロン酸などの保湿成分が配合された頭皮用ローションやエッセンスを使用し、頭皮に潤いを与えましょう。特に洗髪後は水分が蒸発しやすいため、早めの保湿が効果的です。

刺激の少ないシャンプー選び

アミノ酸系やベタイン系の洗浄成分を使用した、低刺激性のシャンプーを選びましょう。

また、かゆみや炎症を抑える成分(グリチルリチン酸2Kなど)や、フケの原因となる菌の増殖を抑える成分(ミコナゾール硝酸塩など)が配合された薬用シャンプーも、症状によっては有効です。

どのシャンプーが合うかは個人差があるため、皮膚科医に相談して選ぶと良いでしょう。

かゆみ対策のポイント

| 対策方法 | 具体的な内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 頭皮の保湿 | セラミド配合ローションなどを使用 | 乾燥を防ぎ、バリア機能をサポート |

| 低刺激シャンプー | アミノ酸系洗浄成分の製品を選択 | 頭皮への負担を軽減し、必要な皮脂を守る |

| 生活習慣の見直し | 十分な睡眠、バランスの取れた食事 | 頭皮のターンオーバー正常化を助ける |

頭皮の赤みと炎症 – 触ると痛みを感じる頭皮の変化

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) が進行すると、頭皮に赤みや炎症が見られるようになります。初期には軽い赤み程度でも、悪化するとヒリヒリとした痛みや熱感を伴うこともあり、頭皮が敏感な状態になります。

炎症が起こる仕組み

頭皮の炎症は、さまざまな刺激に対する体の防御反応の一つです。粃糠性脱毛症の場合、乾燥、フケ、皮脂の異常、細菌の増殖などが複雑に絡み合って炎症を引き起こします。

外部刺激と免疫反応

乾燥してバリア機能が低下した頭皮は、外部からの刺激(紫外線、花粉、化学物質など)に対して非常に無防備な状態です。これらの刺激が引き金となり、免疫細胞が過剰に反応することで炎症が生じます。

炎症とフケ・かゆみの関連

炎症が起こると、血管が拡張して赤みが生じ、知覚神経が刺激されてかゆみや痛みを感じやすくなります。また、炎症は頭皮のターンオーバーをさらに乱し、フケの発生を悪化させるという悪循環を生み出します。

頭皮の赤みのサイン

頭皮の赤みは、炎症の初期サインとして現れることが多いです。見過ごさずに早めに対処することが、症状の悪化を防ぐ鍵となります。

初期症状としての赤み

最初は部分的にうっすらと赤みがかっている程度かもしれませんが、次第に頭皮全体に広がり、赤みが強くなることがあります。かゆみやフケと同時に赤みが見られる場合は、炎症が起き始めていると考えられます。

炎症が進行した状態

炎症が進行すると、赤みに加えて頭皮が腫れぼったくなったり、触るとブヨブヨとした感触になったりすることがあります。また、小さなプツプツ(丘疹)や、液体を含んだ水疱ができることもあります。

このような状態になったら、速やかに皮膚科を受診し、適切な治療を受ける必要があります。

炎症を鎮めるためのケアと治療

頭皮の炎症を放置すると、脱毛症状を悪化させるだけでなく、治療にも時間がかかるようになります。

皮膚科での専門的な治療

皮膚科では、炎症の程度に応じてステロイド外用薬や抗真菌薬、抗ヒスタミン薬などが処方されます。ステロイド外用薬は炎症を強力に抑える効果がありますが、副作用のリスクもあるため、医師の指示に従って正しく使用することが重要です。

自己判断での使用や長期連用は避けましょう。

セルフケアでの注意点

炎症があるときは、頭皮への刺激を極力避けることが大切です。洗髪はぬるま湯で優しく行い、爪を立てずに指の腹でマッサージするように洗いましょう。ドライヤーも頭皮から離して低温で使用し、完全に乾かすことが重要です。

また、パーマやカラーリングは炎症を悪化させる可能性があるため、症状が落ち着くまで控えるのが賢明です。

髪がベタつく皮脂過剰 – 洗髪直後でも清潔感が保てない

粃糠性脱毛症の症状として、頭皮の乾燥だけでなく、逆に皮脂が過剰に分泌されて髪がベタつくケースも見られます。

洗髪して間もないのに、髪が束になったり、頭皮が脂っぽく感じたりするのは、皮脂バランスが崩れているサインかもしれません。

皮脂の役割と過剰分泌の原因

皮脂は、頭皮を乾燥や外部刺激から守るために必要なものです。しかし、その分泌量が多すぎると、さまざまな頭皮トラブルを引き起こします。

ホルモンバランスの乱れ

ストレスや不規則な生活、睡眠不足などによりホルモンバランスが乱れると、皮脂腺が刺激されて皮脂の分泌が過剰になることがあります。

特に男性ホルモンは皮脂分泌を促進する作用があるため、女性でもホルモンバランスの変化には注意が必要です。

間違ったシャンプー方法

皮脂のベタつきが気になるからといって、1日に何度もシャンプーしたり、洗浄力の強いシャンプーでゴシゴシ洗ったりすると、頭皮に必要な皮脂まで奪い去ってしまいます。

すると、頭皮は乾燥を防ごうとしてかえって皮脂を過剰に分泌するようになり、悪循環に陥ります。

皮脂トラブルのサイン

| サイン | 具体的な状態 | 考えられる影響 |

|---|---|---|

| 洗髪後すぐのベタつき | シャンプーしても数時間で髪が脂っぽくなる | 毛穴詰まり、ニオイの原因 |

| 髪が束になる | 髪がペタッとしてボリュームが出ない | 見た目の印象が悪くなる |

| 頭皮のニオイ | 脂っぽい、酸っぱいようなニオイがする | 細菌の繁殖、周囲への影響 |

皮脂過剰が引き起こすトラブル

過剰な皮脂は、フケやニオイ、毛穴の詰まりなど、さらなる頭皮トラブルを招きます。

毛穴の詰まりとニオイ

過剰な皮脂は、古い角質やホコリと混ざり合って毛穴を塞ぎます。詰まった毛穴は細菌の温床となりやすく、炎症を引き起こしたり、皮脂が酸化して不快なニオイを発生させたりする原因になります。

脂漏性皮膚炎との関連

皮脂の過剰分泌が続き、頭皮に常在するマラセチア菌というカビの一種が異常繁殖すると、脂漏性皮膚炎を発症することがあります。

脂漏性皮膚炎は、フケ、かゆみ、赤みといった症状が粃糠性脱毛症と似ていますが、よりベタついたフケや強い炎症を伴うことが多いです。鑑別のためにも皮膚科での診断が重要です。

皮脂バランスを整える対策

頭皮の皮脂バランスを正常に保つためには、日々のヘアケアと生活習慣の見直しが大切です。

正しいシャンプーの選択と方法

皮脂が多いからといって洗浄力の強すぎるシャンプーを使うのではなく、適度な洗浄力で頭皮の潤いを保ちつつ、余分な皮脂や汚れを落とすシャンプーを選びましょう。アミノ酸系や石鹸系のシャンプーが比較的マイルドです。

洗髪は1日1回を目安とし、ぬるま湯で予洗いした後、シャンプーをよく泡立ててから指の腹で優しく洗い、しっかりとすすぎます。

食生活の見直し

脂質の多い食事や糖質の摂りすぎは、皮脂の分泌を増加させる可能性があります。

ビタミンB群(特にB2、B6)やビタミンC、ビタミンEなどは皮脂のコントロールや頭皮の健康維持に役立つため、バランスの取れた食事を心がけましょう。

髪の毛が細くコシがなくなる – ボリュームの急激な減少

以前と比べて髪の毛が細くなった、ハリやコシが失われてペタンとしてしまう、全体のボリュームが減ったように感じる、といった髪質の変化も、粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) のサインの一つです。

髪質の変化のサイン

髪の毛一本一本が弱々しくなり、スタイリングがうまく決まらなくなったり、分け目が目立つようになったりすることで、変化に気づく方が多いようです。

髪のハリ・コシの低下

健康な髪は、内部のタンパク質がしっかりと詰まっていて、適度な弾力と太さがあります。しかし、頭皮環境が悪化し、毛根に十分な栄養が行き渡らなくなると、髪の毛の成長が阻害され、細く弱々しい髪しか生えてこなくなります。

これにより、髪全体のハリやコシが失われます。

- 髪を触ったときの感触が以前より柔らかく、細くなった

- ドライヤーでセットしてもすぐにボリュームダウンする

- 分け目や頭頂部の地肌が透けて見えるようになった

スタイリングのしにくさ

髪にコシがないと、ヘアスタイルが思うように決まらず、維持することも難しくなります。特にトップのボリュームが出にくくなったり、髪がうねりやすくなったりすることがあります。

粃糠性脱毛症と髪の成長サイクル

髪の毛は、「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しています。粃糠性脱毛症は、このヘアサイクルにも影響を及ぼします。

毛母細胞への影響

毛母細胞は髪の毛を作り出す工場のようなものです。頭皮の炎症や栄養不足は、この毛母細胞の働きを低下させます。その結果、太く健康な髪を十分に作り出すことができなくなります。

成長期の短縮

健康な髪の成長期は通常2年から6年程度ですが、粃糠性脱毛症などにより頭皮環境が悪化すると、この成長期が数ヶ月から1年程度に短縮されてしまうことがあります。

髪が十分に太く長く成長する前に退行期・休止期へと移行し、抜け落ちてしまうため、細く短い毛が増え、全体のボリュームダウンにつながります。

髪質の変化とヘアサイクルの乱れ

| 髪質の変化 | ヘアサイクルの影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 髪が細くなる | 毛母細胞の働きが低下 | 弱々しい髪が増える |

| ハリ・コシがなくなる | 髪内部のタンパク質不足 | 髪がペタンとしやすい |

| 抜け毛が増える | 成長期が短縮 | 全体の毛量が減少 |

髪のボリュームを取り戻すためのケア

失われた髪のボリュームを取り戻すためには、根気強い頭皮ケアと、髪の成長をサポートする生活習慣が重要です。

頭皮マッサージの効果

頭皮マッサージは、血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。シャンプー時や育毛剤を使用する際に、指の腹で優しくマッサージを行いましょう。

ただし、炎症が強いときは刺激になる可能性があるので控えるか、専門医に相談してください。

栄養バランスの重要性

髪の主成分はケラチンというタンパク質です。良質なタンパク質(肉、魚、大豆製品など)をしっかり摂取するとともに、髪の成長に必要なビタミン(A、B群、C、Eなど)やミネラル(特に亜鉛、鉄)をバランス良く摂ることが大切です。

部分的ではない全体的な薄毛 – びまん性脱毛の進行パターン

粃糠性脱毛症による薄毛は、男性型脱毛症(AGA)のように生え際や頭頂部など特定の部分から進行するのではなく、頭部全体の髪が均等に薄くなる「びまん性脱毛」というパターンをたどることが多いのが特徴です。

びまん性脱毛とは

びまん性脱毛は、特定の部位だけでなく、頭全体の髪の毛が徐々に細く、少なくなっていく状態を指します。そのため、初期には薄毛の進行に気づきにくいこともあります。

女性に多い脱毛パターン

びまん性脱毛は、特に女性に見られることが多い脱毛のタイプです。分け目が広くなった、髪全体のボリュームが減った、地肌が透けて見えるようになった、といった形で自覚されることが多いです。

進行の仕方と特徴

急激に一部分の髪がごっそり抜けるのではなく、時間をかけてゆっくりと全体的に髪の密度が低下していきます。そのため、変化を実感したときには、ある程度症状が進行しているケースも少なくありません。

粃糠性脱毛症における薄毛の範囲

粃糠性脱毛症が原因でびまん性脱毛が起こる場合、頭皮全体の環境が悪化していることが背景にあります。

頭頂部から全体へ

初期には頭頂部や分け目あたりから薄さを感じ始めることが多いですが、進行すると側頭部や後頭部も含め、頭部全体の髪が薄くなっていきます。フケやかゆみ、赤みといった頭皮トラブルも広範囲に見られる傾向があります。

他の脱毛症との見分け方

女性のびまん性脱毛の原因は、粃糠性脱毛症以外にも、FAGA(女性男性型脱毛症)、甲状腺疾患、貧血、薬剤の影響など多岐にわたります。自己判断は難しいため、皮膚科専門医による正確な診断が重要です。

医師は、問診、視診、血液検査、ダーモスコピー検査(頭皮の拡大鏡検査)などを通じて原因を特定します。

びまん性脱毛の主な原因(女性)

| 脱毛症の種類 | 主な特徴 | 関連する要因 |

|---|---|---|

| 粃糠性脱毛症 | 大量のフケ、かゆみ、炎症を伴う全体的な薄毛 | 頭皮の乾燥、ターンオーバー異常 |

| FAGA(女性男性型脱毛症) | 頭頂部を中心に髪が細くなり薄毛が進行 | ホルモンバランスの変化、遺伝的要因 |

| 休止期脱毛症 | ストレス、出産、栄養障害などで一時的に抜け毛が増加 | 身体的・精神的ストレス、栄養不足 |

薄毛の進行を遅らせるために

びまん性脱毛の進行を食い止め、改善を目指すためには、原因に応じた適切な対策を早期に開始することが何よりも大切です。

早期発見と早期治療

「最近、髪が薄くなったかも?」と感じたら、まずは専門の医療機関(皮膚科)を受診しましょう。

粃糠性脱毛症であれば、頭皮の炎症を抑える治療や、フケ・かゆみを改善する治療を行うことで、抜け毛の進行を抑制し、発毛環境を整えることが期待できます。

生活習慣の改善

バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動、ストレスを溜めない生活など、基本的な生活習慣を見直すことも、健やかな髪を育むためには重要です。

特に、髪の成長に必要な栄養素をしっかりと摂取し、血行を促進することが、薄毛対策の基本となります。

頭皮の乾燥とつっぱり感 – 保湿してもすぐに乾く頭皮

粃糠性脱毛症の多くのケースで、頭皮の著しい乾燥が見られます。

洗髪後につっぱり感があったり、保湿ローションなどを使用してもすぐに乾燥してしまったりするのは、頭皮の水分保持能力が低下している証拠です。

頭皮乾燥の原因

頭皮の乾燥は、さまざまな要因が複合的に絡み合って起こります。

皮脂膜の減少

皮脂膜は、頭皮の表面を覆い、水分の蒸発を防いだり外部刺激から守ったりするバリアの役割を担っています。

洗浄力の強すぎるシャンプーの使用や、加齢などにより皮脂の分泌量が減少すると、この皮脂膜が薄くなり、頭皮の水分が失われやすくなります。

角質層の水分不足

頭皮の最も外側にある角質層には、NMF(天然保湿因子)やセラミドといった保湿成分が存在し、水分を蓄えています。

しかし、ターンオーバーの乱れや不適切なケアによりこれらの保湿成分が減少すると、角質層の水分保持能力が低下し、乾燥しやすくなります。粃糠性脱毛症では、この角質層の異常が顕著です。

頭皮の乾燥を引き起こす主な要因

| 要因 | 内容 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 洗浄力の強いシャンプー | 必要な皮脂まで除去 | 皮脂膜の減少、バリア機能低下 |

| 熱いお湯での洗髪 | 皮脂を過剰に奪う | 水分蒸発を促進 |

| 空気の乾燥 | 冬場やエアコン環境 | 頭皮の水分が奪われる |

| ターンオーバーの乱れ | 角質層の保湿成分減少 | 水分保持能力の低下 |

乾燥が招く頭皮トラブル

頭皮の乾燥は、それ自体が不快なだけでなく、さまざまな頭皮トラブルの引き金となります。

フケとかゆみの誘発

乾燥した頭皮は、角質が剥がれやすくなり、細かい乾性フケが発生しやすくなります。また、バリア機能が低下しているため、わずかな刺激でもかゆみを感じやすくなります。

バリア機能の低下と外部刺激への脆弱性

健康な頭皮は皮脂膜と角質層によって守られていますが、乾燥によってこれらのバリア機能が低下すると、紫外線、ホコリ、花粉、細菌などの外部刺激の影響を受けやすくなります。

これにより、炎症やアレルギー反応が起こりやすくなり、粃糠性脱毛症の症状を悪化させる可能性があります。

効果的な頭皮の保湿方法

乾燥した頭皮には、適切な保湿ケアで潤いを与えることが重要です。

保湿成分配合のシャンプーやローション

シャンプーは、アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分で、かつセラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿成分が配合されたものを選びましょう。

洗髪後は、頭皮用の保湿ローションやエッセンスを使用して、失われた水分と油分を補給します。特に乾燥が気になる部分には、重ね付けするのも効果的です。

加湿器の使用など環境改善

空気が乾燥する季節や、エアコンの効いた室内では、加湿器を使用して湿度を適切に保つことも、頭皮の乾燥対策として有効です。一般的に、室内の湿度は50~60%程度が快適とされています。

頭皮の不快な臭い – 皮脂とフケが混ざった特有の匂い

粃糠性脱毛症の症状が進行すると、頭皮から不快な臭いが発生することがあります。これは、過剰な皮脂やフケ、汗などが混ざり合い、細菌が繁殖することで生じる特有のものです。

自分では気づきにくいこともありますが、周囲に不快感を与えてしまう可能性もあるため、早めの対策が求められます。

頭皮臭の発生源

頭皮の臭いは、主に皮脂の酸化と細菌の活動によって引き起こされます。

皮脂の酸化

頭皮から分泌された皮脂は、時間とともに空気中の酸素に触れて酸化します。酸化した皮脂は、特有の油っぽい臭い(いわゆる「あぶら臭」)を発生させます。特に皮脂分泌が多い人や、洗髪が不十分な場合に臭いが強くなる傾向があります。

細菌の繁殖

頭皮には多くの常在菌が存在しますが、皮脂や汗、フケなどを栄養源として特定の細菌(例えばコリネバクテリウム属など)が過剰に繁殖すると、代謝物として臭い物質を産生します。これが、汗臭さやムレたような臭いの原因となります。

- 古い脂のような臭い

- 汗と皮脂が混じったような酸っぱい臭い

- 生乾きの雑巾のようなカビ臭い臭い

粃糠性脱毛症と頭皮臭の関係

粃糠性脱毛症では、フケや皮脂バランスの乱れが頭皮臭を悪化させる要因となります。

フケや炎症による臭いの増悪

大量のフケは細菌の栄養源となり、その繁殖を助長します。また、頭皮に炎症があると、浸出液などが出て、これが細菌によって分解されることでさらに不快な臭いが発生しやすくなります。

毛穴の汚れと臭い

粃糠性脱毛症では、フケや皮脂が毛穴に詰まりやすい状態です。詰まった毛穴の中で皮脂が酸化したり、細菌が繁殖したりすると、通常の洗髪だけでは落としきれない頑固な臭いの原因となることがあります。

頭皮臭を軽減する対策

頭皮の臭いを抑えるためには、頭皮を清潔に保ち、細菌の繁殖しにくい環境を作ることが基本です。

正しい洗髪と頭皮ケア

毎日1回、適切なシャンプーで丁寧に洗髪し、余分な皮脂や汚れ、フケをしっかりと洗い流しましょう。特に、髪の生え際や耳の後ろ、後頭部などは洗い残しやすい部分なので意識して洗います。

シャンプー後は、ドライヤーで髪だけでなく頭皮までしっかり乾かすことが重要です。湿ったまま放置すると細菌が繁殖しやすくなります。

通気性の良い寝具選び

睡眠中は汗をかきやすく、枕カバーや寝具が湿気を帯びて細菌の温床になることがあります。枕カバーはこまめに洗濯し、通気性の良い素材のものを選ぶと良いでしょう。

また、帽子を長時間かぶる場合は、時々脱いで頭皮の通気を良くすることも心がけましょう。

よくある質問

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の症状に関して、患者様から寄せられることの多いご質問とその回答をまとめました。

- 粃糠性脱毛症は自然に治りますか?

-

粃糠性脱毛症は、頭皮の乾燥や炎症、ターンオーバーの異常などが原因で起こるため、自然治癒することは難しい場合が多いです。症状を放置すると悪化し、抜け毛が進行してしまう可能性もあります。

フケやかゆみ、抜け毛の増加といった初期症状に気づいたら、自己判断せずに早めに皮膚科を受診し、専門医による適切な診断と治療を受けることが重要です。

医師は症状や頭皮の状態に合わせて、外用薬(ステロイド、保湿剤、抗真菌薬など)の処方や、適切なシャンプーの指導、生活習慣のアドバイスなどを行います。

- どのようなシャンプーを選べば良いですか?

-

粃糠性脱毛症の方向けのシャンプー選びは、頭皮への刺激を避け、保湿を重視することが基本です。

ポイント 具体的な成分・特徴 注意点 洗浄成分 アミノ酸系、ベタイン系などの低刺激なもの 高級アルコール系は洗浄力が強く乾燥を招くことも 保湿成分 セラミド、ヒアルロン酸、グリセリンなど 配合量も確認できると良い 抗炎症成分 グリチルリチン酸2Kなど(医薬部外品) 炎症が強い場合は医師に相談 抗真菌成分 ミコナゾール硝酸塩など(脂漏性皮膚炎合併時など) 医師の指示で使用 避けるべき成分 強い香料、着色料、シリコン(毛穴詰まりの可能性) 敏感な方はパッチテストを推奨 ご自身の頭皮の状態(乾燥が強いか、皮脂も多いかなど)によって適したシャンプーは異なります。皮膚科医に相談し、サンプルなどを試しながら自分に合うものを見つけることをお勧めします。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

粃糠性脱毛症の治療期間は、症状の重症度や治療開始時期、患者様の体質や生活習慣などによって大きく異なります。一般的に、数ヶ月から半年以上の継続的な治療が必要となることが多いです。

頭皮の炎症やフケ・かゆみといった症状は比較的早期に改善が見られることもありますが、乱れたターンオーバーを正常化し、健康な髪が生えやすい頭皮環境を取り戻すには時間がかかります。

焦らず、医師の指示に従って根気強く治療を続けることが大切です。

- 食生活で気をつけることはありますか?

-

健康な頭皮と髪を育むためには、バランスの取れた食事が基本です。特定の食品だけを摂取すれば良いというわけではありませんが、特に意識したい栄養素は以下の通りです。

- タンパク質 髪の主成分(肉、魚、卵、大豆製品)

- ビタミンB群 皮脂分泌の調整、頭皮の新陳代謝促進(レバー、緑黄色野菜、魚介類)

- ビタミンC コラーゲン生成サポート、抗酸化作用(果物、野菜)

- ビタミンE 血行促進、抗酸化作用(ナッツ類、植物油)

- 亜鉛 細胞分裂やタンパク質の合成に関与(牡蠣、レバー、牛肉)

逆に、脂質の多い食事や糖分の過剰摂取、刺激物などは、皮脂の過剰分泌や炎症を悪化させる可能性があるため、控えめにすることを心がけましょう。

- 病院へ行く目安は?

-

以下のような症状が1つでも見られたり、複数当てはまったりする場合は、早めに皮膚科を受診することをお勧めします。

- 肩にパラパラと落ちるような細かいフケが急に増えた

- シャンプー時の抜け毛が以前の倍以上に感じる日が続く

- 我慢できないほど頭皮がかゆい、またはかゆみが持続する

- 頭皮が赤みを帯びている、触るとヒリヒリする

- 洗髪してもすぐに髪や頭皮がベタつく

- 髪の毛が細くなり、全体のボリュームが減ってきた

- 頭皮が乾燥してつっぱる感じがする

特に、セルフケアをしても症状が改善しない場合や、悪化している場合は、専門医による診断と治療が必要です。早期発見・早期治療が、症状の改善と進行抑制の鍵となります。

この記事では粃糠性脱毛症の「症状」に焦点を当てて解説しました。しかし、なぜこのような症状が起こるのか、その「原因」や、病院で行われる「検査法」について詳しく知りたい方もいらっしゃるでしょう。

そうした疑問にお答えするため、「粃糠性脱毛症の原因と検査法」という記事もご用意しております。原因を理解し、適切な検査を受けることが、効果的な治療への第一歩です。ぜひ合わせてお読みください。

参考文献

ABDEL‐HAMID, Ibrahim A., et al. Pityriasis amiantacea: a clinical and etiopathologic study of 85 patients. International journal of dermatology, 2003, 42.4: 260-264.

ABBAS, M., et al. Pityriasis amiantacea: its clinical aspects, causes and associations; a cross sectional study. Am J Dermatol Venereol, 2013, 2: 1-4.

AMORIM, Gustavo Moreira; FERNANDES, Nurimar Conceição. Pityriasis amiantacea: a study of seven cases. Anais Brasileiros de Dermatologia, 2016, 91.5: 694-696.

MADKE, Bhushan, et al. Appearances in clinical dermatology. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2014, 80: 432.

BOZDEMIR, Bilal Semih. Evaluating Pityriasis Amiantacea with Other Combinations from an Academic Perspective.

BRUNI, F., et al. Clinical and trichoscopic features in various forms of scalp psoriasis. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.9: 1830-1837.

CHIN, Laura D.; PARVINNEJAD, Nikoo; HABER, Richard M. Pityriasis in dermatology: an updated review. International Journal of dermatology, 2021, 60.2: 141-158.

RING, Daniel S.; KAPLAN, David L. Pityriasis amiantacea: a report of 10 cases. Archives of dermatology, 1993, 129.7: 913-914.

LEE, Soo Ran; HUR, Keunyoung; CHO, Soyun. Subcorneal pustular dermatosis as a cause of pityriasis amiantacea in a young child. JAAD Case Reports, 2021, 18: 40-44.

粃糠性脱毛症(ひこうせいだつもうしょう) の関連記事