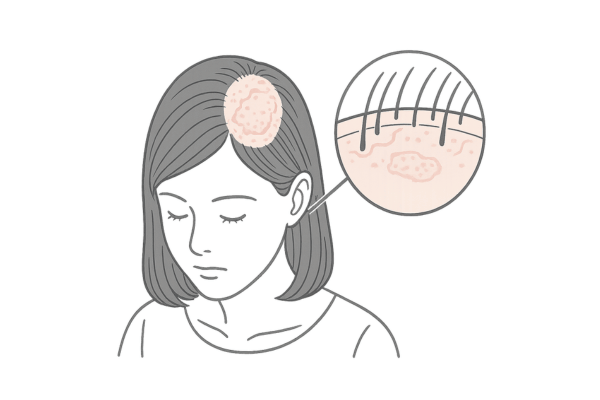

最近、頭皮のことでお悩みではありませんか?「髪が薄くなってきたかも」「頭皮にできものができて治りにくい」といった症状は、もしかしたら「禿髪性毛包炎」という皮膚の病気かもしれません。

この病気は、毛包(毛根を包む組織)に慢性的な炎症が起こり、進行すると髪の毛が抜け落ち、最終的には瘢痕となって毛が生えてこなくなる瘢痕性脱毛症の一つです。

特に女性にとっては、見た目の変化が大きな悩みにつながることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、禿髪性毛包炎の基本的な知識から、症状、原因、検査、そして希望を持てる治療法や日常生活でのケアについて、詳しく解説していきます。

もしかして私も…?知っておきたい「禿髪性毛包炎」の基本

禿髪性毛包炎は、あまり聞き慣れない病名かもしれませんが、頭皮の健康と髪の毛に深刻な影響を与える可能性がある皮膚疾患です。早期に気づき、適切な対応をすることが、進行を食い止め、健やかな頭皮環境を取り戻すために重要です。

禿髪性毛包炎とは何か?

禿髪性毛包炎は、主に頭皮の毛包に慢性の炎症が生じる病気です。炎症が長期間続くと、毛包組織が破壊され、その部分が瘢痕組織に置き換わってしまいます。

瘢痕化した部分からは髪の毛が再生されなくなるため、永続的な脱毛(瘢痕性脱毛症)を引き起こすことがあります。初期には小さな赤いブツブツや膿疱(膿を持ったできもの)として現れることが多いです。

慢性的な毛包の炎症

この病気の特徴は、炎症が一時的なものではなく、慢性的に続く点にあります。毛包の深い部分で炎症がくすぶり続けることで、徐々に毛包機能が損なわれていきます。

単なるニキビや一時的な毛嚢炎とは異なり、進行性の経過をたどることがあります。

進行すると瘢痕性脱毛症に至る可能性

炎症が制御されずに進行すると、毛包は完全に破壊され、その部位は硬い瘢痕組織に変わります。こうなると、その部分からは二度と毛が生えてくることはありません。

これが瘢痕性脱毛症と呼ばれる状態で、禿髪性毛包炎はその代表的な原因の一つです。

なぜ女性にも起こるのか?

禿髪性毛包炎は男性に多いとされることもありますが、女性にも発症します。女性の場合、ホルモンバランスの乱れが薄毛の原因となることはよく知られていますが、この病気はそれとは異なる要因が関与していると考えられています。

ホルモンバランス以外の要因

細菌感染、特に黄色ブドウ球菌の関与や、免疫系の異常などが原因として考えられています。また、間違ったヘアケアによる頭皮への刺激や、ストレスなども、発症や悪化の引き金になる可能性があります。これらの要因は性別を問わず影響するため、女性でも注意が必要です。

他の脱毛症との違い

女性の薄毛や脱毛症には様々な種類があり、それぞれ原因や症状の現れ方が異なります。禿髪性毛包炎もその一つですが、他の脱毛症との違いを理解しておくことは、適切な対処のために役立ちます。

症状の進行パターン

例えば、女性型脱毛症(FAGA)は主に頭頂部の髪が全体的に薄くなるのに対し、禿髪性毛包炎では炎症を伴う脱毛斑が多発し、それらが融合して拡大していくことがあります。また、円形脱毛症は境界明瞭な脱毛斑が突然現れるのが特徴です。

禿髪性毛包炎と他の代表的な女性の脱毛症の比較

| 脱毛症の種類 | 主な症状 | 特徴的な所見 |

|---|---|---|

| 禿髪性毛包炎 | 頭皮の赤み、膿疱、痂皮、脱毛斑、束状脱毛 | 炎症、瘢痕形成 |

| 女性型脱毛症(FAGA) | 頭頂部中心のびまん性脱毛、髪のハリ・コシ低下 | 炎症は軽微か認めない |

| 円形脱毛症 | 境界明瞭な円形・楕円形の脱毛斑 | 自己免疫的機序、時に爪の異常 |

これらの違いを正確に判断するには、専門医による診察が重要です。

これってサインかも?見逃したくない禿髪性毛包炎の症状

禿髪性毛包炎の症状は、初期の段階では気づきにくいこともありますが、注意深く観察することで早期発見につながるサインがあります。症状の進行を食い止めるためには、これらのサインを見逃さないことが大切です。

初期症状を見逃さないで

病気の始まりは、頭皮の些細な変化であることが多いです。かゆみや赤み、小さなできものなど、普段と違う状態に気づいたら注意しましょう。

頭皮の赤みとかゆみ

初期には、頭皮の一部に赤みが生じたり、かゆみを感じたりすることがあります。フケが増えることもあり、脂漏性皮膚炎と間違われることもあります。

小さな膿疱の出現

毛穴に一致して、米粒大から小豆大くらいの赤いブツブツや、先端に膿を持った膿疱が現れます。これらは一つだけでなく、複数箇所にできることもあります。

進行すると現れる症状

初期症状を放置したり、適切な治療が行われなかったりすると、症状は徐々に進行し、より深刻な状態へと移行します。

膿疱の多発と痂皮の形成

膿疱の数が増え、破れると黄色いかさぶた(痂皮)を形成します。痂皮が剥がれると、じくじくしたびらん面が現れることもあります。この段階では、炎症がより深部に及んでいる可能性があります。

束状脱毛と脱毛斑の拡大

特徴的な症状の一つに、束状脱毛があります。これは、一つの毛穴から複数本の毛が束になって生えているように見え、炎症が治まった後にその部分がごそっと抜けてしまう現象です。

また、炎症を伴う脱毛斑が徐々に拡大し、隣り合う脱毛斑と融合して大きな脱毛エリアを形成することもあります。

禿髪性毛包炎のセルフチェックポイント(初期症状)

- 頭皮に治りにくい赤みやブツブツがある

- 頭皮にかゆみや軽い痛みを感じる

- 小さな膿をもったできものが繰り返しできる

- フケとは違う、黄色っぽいかさぶたができることがある

- 特定の場所の髪が薄くなってきた、または抜けている

これらのサインに気づいたら、早めに皮膚科専門医に相談しましょう。

瘢痕形成と永久脱毛のリスク

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)の最も深刻な結果は、瘢痕形成による永久脱毛です。炎症が長期間にわたって続くと、毛包組織が破壊され、再生能力を失ってしまいます。

炎症が治まった後の瘢痕

強い炎症が治まった後、頭皮の表面はやや盛り上がったり、逆にへこんだり、ツルツルとした瘢痕組織に置き換わります。この瘢痕は、通常の皮膚とは異なり、硬く、毛穴も失われていることが多いです。

毛包の破壊による不可逆的な脱毛

一度瘢痕化してしまうと、その部分の毛包は完全に破壊されているため、残念ながら髪の毛が再び生えてくることは期待できません。これが、早期発見と早期治療が非常に重要である理由です。

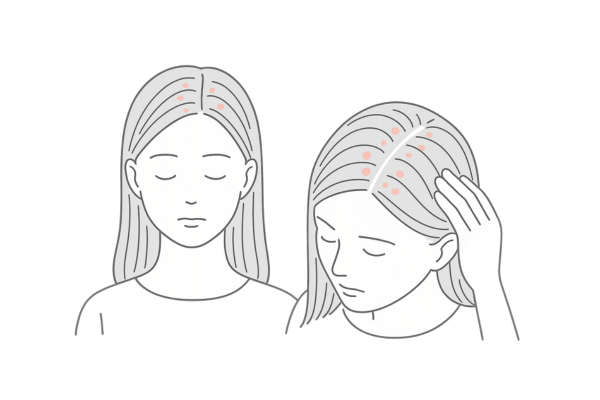

おうちで簡単チェック!あなたの頭皮、大丈夫ですか?

専門医の診断が最も確実ですが、日頃からご自身の頭皮の状態に関心を持ち、セルフチェックを行うことで、異常の早期発見につながることがあります。

ここでは、ご自宅でできる簡単な頭皮チェックの方法と、注意すべきポイントを紹介します。

頭皮セルフチェックのポイント

頭皮全体をくまなく観察することが大切です。合わせ鏡を使ったり、ご家族に協力してもらったりすると、見えにくい後頭部や頭頂部もチェックしやすくなります。

鏡を使った頭皮観察

明るい場所で、手鏡と洗面台の鏡などを使い、頭皮の色、毛穴の状態、髪の毛の生え方などを観察します。特に分け目や生え際だけでなく、頭頂部や後頭部も念入りに見ましょう。

指で触って確認する項目

指の腹で優しく頭皮全体を触ってみましょう。ブツブツやカサカサした部分、硬くなっている部分、痛みや圧痛を感じる部分がないか確認します。

頭皮セルフチェック項目と注意点

| チェック項目 | 正常な状態の目安 | 注意すべきサイン |

|---|---|---|

| 頭皮の色 | 青白い、または健康的な肌色 | 赤い、茶色っぽい、部分的に変色 |

| 頭皮の触感 | 柔らかく、適度な弾力がある | 硬い、ブヨブヨする、カサカサ、ベタベタ |

| できもの・フケ | 目立ったできものや過度なフケはない | 治りにくいブツブツ、膿疱、黄色い痂皮、大量のフケ |

こんな症状があったら要注意

セルフチェックで以下のような症状が見られた場合は、自己判断せずに皮膚科専門医の診察を受けることを強く推奨します。

持続する赤みやフケ

一時的なものではなく、数週間以上続く頭皮の赤みや、大量のフケは、何らかの皮膚トラブルのサインである可能性があります。特に、かゆみや痛みを伴う場合は注意が必要です。

繰り返す毛嚢炎様の症状

おできのようなものが繰り返しできたり、一度治ったと思っても同じような場所に再発したりする場合は、単なる毛嚢炎ではなく、禿髪性毛包炎のような慢性炎症性疾患の可能性があります。

髪の毛が束になって抜ける(束状脱毛)

数本から十数本の髪の毛が、まるで一つの束のようにまとまって抜ける「束状脱毛」は、禿髪性毛包炎に特徴的な症状の一つです。このような抜け方を見つけたら、専門医に相談しましょう。

セルフチェックの限界と専門医への相談タイミング

セルフチェックはあくまで早期発見の手がかりであり、自己診断は禁物です。少しでも気になる症状がある場合や、症状が改善しない場合は、迷わず皮膚科専門医を受診してください。

専門医は、詳細な診察や必要な検査を通じて、正確な診断と適切な治療方針を立てます。

どうして起こるの?禿髪性毛包炎の主な原因とメカニズム

禿髪性毛包炎がなぜ発症するのか、その正確な原因はまだ完全には解明されていませんが、いくつかの要因が複雑に関与していると考えられています。主な原因とされるものや、発症の引き金となる可能性のある要因について解説します。

主な原因と考えられているもの

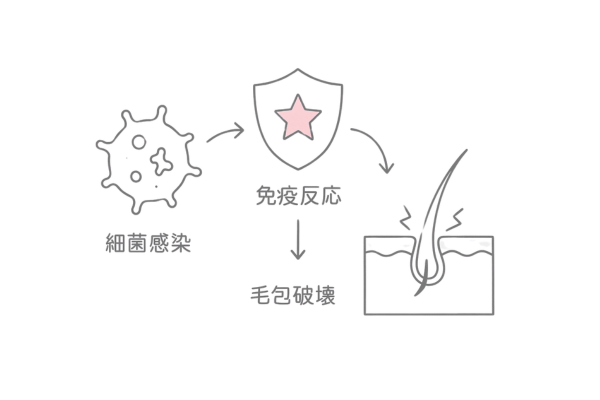

現在のところ、細菌感染と免疫系の異常が、発症に深く関わっているという説が有力です。

黄色ブドウ球菌などの細菌感染

患者さんの病変部からは、しばしば黄色ブドウ球菌などの細菌が検出されます。これらの細菌が毛包内で異常増殖し、慢性的な炎症を引き起こすという考え方です。

ただし、これらの細菌は健康な人の皮膚にも常在しているため、単に細菌が存在するだけでは発症せず、他の要因との組み合わせが重要と考えられます。

免疫異常の関与

細菌感染に対する体の免疫反応が過剰になったり、あるいは免疫システム自体に何らかの異常が生じたりすることで、毛包組織を攻撃してしまうのではないか、という説もあります。

自己免疫疾患に近い状態が関与している可能性も指摘されています。

禿髪性毛包炎の考えられる原因と関連要因

| 主な原因(仮説) | 関連する可能性のある要因 | 影響 |

|---|---|---|

| 細菌感染(黄色ブドウ球菌など) | 不適切なヘアケア、皮脂の過剰分泌 | 毛包内での細菌増殖を助長 |

| 免疫系の異常 | 遺伝的素因、ストレス | 毛包組織への誤った攻撃 |

| 毛包の構造的脆弱性 | 物理的刺激(過度なブラッシングなど) | 炎症の惹起・悪化 |

毛包周囲の慢性的な炎症

何らかのきっかけで毛包周囲に生じた炎症が、適切に終息せずに慢性化してしまうことが、病態の中心にあると考えられています。この慢性炎症が毛包構造を徐々に破壊し、瘢痕化へと導きます。

発症の引き金となる可能性のある要因

直接的な原因とは言えなくても、病気の発症や悪化を促す可能性のある要因もいくつか挙げられています。

間違ったヘアケア

洗浄力の強すぎるシャンプーの使用、ゴシゴシと強く洗いすぎること、すすぎ残しなどは、頭皮のバリア機能を低下させ、外部からの刺激を受けやすくしたり、細菌が繁殖しやすい環境を作ったりする可能性があります。

また、毛穴を詰まらせるような整髪料の使いすぎも注意が必要です。

ストレスや生活習慣の乱れ

過度なストレス、睡眠不足、栄養バランスの偏った食事などは、免疫機能の低下やホルモンバランスの乱れを引き起こし、皮膚の抵抗力を弱める可能性があります。これらが間接的に禿髪性毛包炎の発症や悪化に関与することが考えられます。

毛包が破壊される過程

禿髪性毛包炎では、毛包が徐々に破壊されていく特徴的な過程があります。この過程を理解することは、なぜ早期治療が重要なのかを把握する助けになります。

炎症細胞の浸潤

まず、毛包の周囲にリンパ球や好中球といった炎症細胞が集まってきます(浸潤)。これらの細胞は、本来体を守るために働くものですが、何らかの異常により毛包組織を攻撃し始めます。

線維化と瘢痕形成

慢性的な炎症が続くと、毛包の正常な細胞が破壊され、代わりに線維芽細胞が活性化し、コラーゲンなどの線維組織を過剰に産生します。この過程を線維化と呼びます。

線維化が進行すると、毛包は硬い瘢痕組織に置き換わり、毛髪を再生する能力を失ってしまいます。これが瘢痕性脱毛症の状態です。

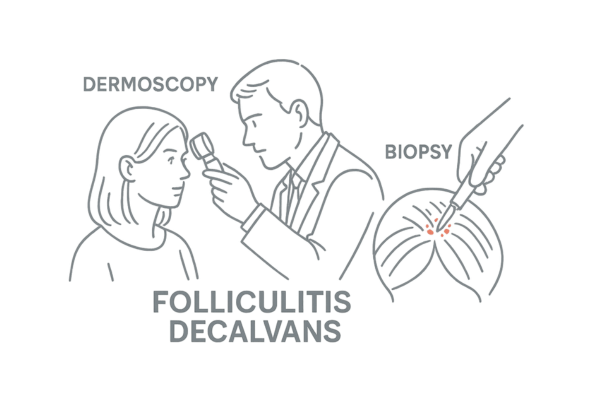

不安を解消する第一歩。医療機関で行う検査とは

禿髪性毛包炎の疑いがある場合、自己判断せずに皮膚科専門医を受診することが大切です。医療機関では、正確な診断を下すために、問診、視診に加えて、いくつかの専門的な検査を行います。

専門医による問診と視診

診断の第一歩は、医師による丁寧な問診と視診です。患者さんの訴えや頭皮の状態から、病気の手がかりを探ります。

症状の経過や生活習慣のヒアリング

いつからどのような症状が現れたか、症状はどのように変化してきたか、かゆみや痛みの程度、既往歴、家族歴、使用しているヘアケア製品、生活習慣(食事、睡眠、ストレスなど)について詳しく聞き取ります。

これらの情報は、診断だけでなく、治療方針を決定する上でも重要になります。

頭皮の状態を詳細に観察

医師が直接、頭皮全体を視診し、脱毛斑の範囲や形状、毛穴の状態、赤み、膿疱、痂皮、瘢痕の有無などを詳細に観察します。特に、毛が束になって生えているように見える「束状毛包炎」の所見は、禿髪性毛包炎を疑う重要なサインです。

診断を確定するための検査

問診と視診だけでは診断が難しい場合や、他の疾患との鑑別が必要な場合には、さらに詳しい検査を行います。

ダーモスコピー検査

ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛穴の状態をより詳細に観察する検査です。毛穴の開口部の状態、血管のパターン、色素沈着、微細な瘢痕などを評価し、診断の手がかりを得ます。痛みはなく、短時間で施行できます。

皮膚生検による組織学的検査

診断を確定するため、あるいは他の重篤な疾患を除外するために、最も重要な検査の一つが皮膚生検です。局所麻酔をした上で、病変部から数ミリ程度の小さな皮膚組織を採取し、顕微鏡で詳細に観察します(組織学的検査)。

毛包周囲の炎症細胞の種類や分布、毛包の破壊の程度、瘢痕化の有無などを評価することで、確定診断に至ります。この検査により、例えば毛孔性扁平苔癬や円板状エリテマトーデスといった、他の瘢痕性脱毛症との鑑別も可能になります。

禿髪性毛包炎の診断に用いられる主な検査

| 検査名 | 目的 | 内容・特徴 |

|---|---|---|

| 問診・視診 | 症状の把握、他の疾患の可能性検討 | 自覚症状、頭皮の状態を詳細に確認 |

| ダーモスコピー検査 | 毛穴や皮膚表面の詳細な観察 | 拡大鏡を使用、非侵襲的 |

| 皮膚生検 | 確定診断、他の疾患との鑑別 | 皮膚組織を採取し顕微鏡で観察、炎症や瘢痕の状態を評価 |

| 細菌培養検査 | 原因菌の特定、薬剤感受性試験 | 膿疱内容物などを培養し、細菌の種類や有効な抗菌薬を調べる |

細菌培養検査

膿疱やびらん面がある場合、その内容物を採取して細菌培養検査を行うことがあります。

これにより、原因となっている可能性のある細菌(特に黄色ブドウ球菌など)の種類を特定し、どの抗菌薬が有効かを調べる薬剤感受性試験も同時に行うことができます。治療方針の決定に役立ちます。

他の疾患との鑑別診断

禿髪性毛包炎と似た症状を示す他の皮膚疾患も存在するため、正確な診断にはこれらの疾患との鑑別が重要です。

毛孔性扁平苔癬との違い

毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)は、毛包周囲に炎症が起こり、瘢痕性脱毛を引き起こす自己免疫性の疾患です。頭皮に赤紫色調の丘疹や、毛孔周囲の角化が見られることがあります。

皮膚生検での組織像が鑑別の手がかりとなります。

円板状エリテマトーデスとの違い

円板状エリテマトーデス(DLE)は、全身性エリテマトーデス(SLE)の一型で、主に日光に当たる顔面や頭皮に、境界明瞭な赤い局面や鱗屑(フケのようなもの)、萎縮性の瘢痕を生じます。

毛穴の角栓(毛穴に詰まった角質)や、色素沈着・脱失を伴うこともあります。これも皮膚生検や血液検査が鑑別に有用です。

禿髪性毛包炎と鑑別が必要な主な疾患

| 疾患名 | 主な特徴 | 鑑別のポイント |

|---|---|---|

| 毛孔性扁平苔癬 | 毛孔周囲の赤紫色丘疹、瘢痕性脱毛 | 皮膚生検での組織像、爪や口腔粘膜病変の有無 |

| 円板状エリテマトーデス(DLE) | 境界明瞭な紅斑、鱗屑、萎縮性瘢痕、毛孔角栓 | 皮膚生検、血液検査(自己抗体など) |

| 深在性毛包炎(頭部乳頭状皮膚炎など) | 後頭部~うなじに硬い丘疹や結節、ケロイド様瘢痕 | 発生部位、病変の性状、皮膚生検 |

これらの疾患は治療法も異なるため、専門医による正確な鑑別診断が非常に重要です。

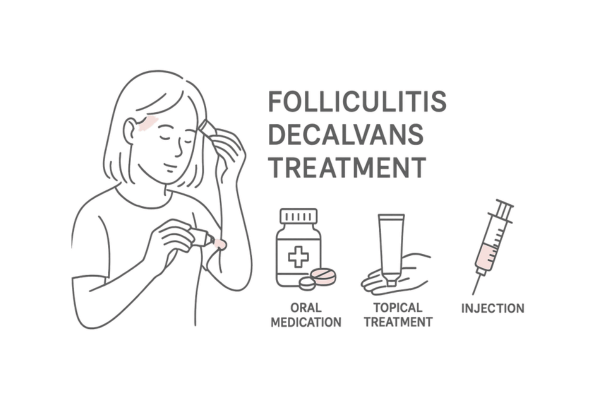

諦めないで!希望につながる治療の選択肢

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)と診断された場合でも、早期に適切な治療を開始することで症状の進行を抑え、さらなる脱毛や瘢痕化を防ぐことが期待できます。

治療は根気が必要な場合もありますが、専門医と協力して取り組むことが大切です。

治療の目標

治療の主な目標は、まず現在の炎症を鎮めること、そして病気の進行を抑制し、可能な限り毛包の破壊と瘢痕化を防ぐことです。

完全に元の状態に戻すことが難しい場合でも、症状の悪化を防ぎ、QOL(生活の質)を維持することを目指します。

炎症の鎮静化

頭皮の赤み、かゆみ、痛み、膿疱といった活動性の炎症症状を速やかに抑えることが最初のステップです。これにより、自覚症状の軽減と、毛包へのダメージの進行を遅らせる効果が期待できます。

症状の進行抑制と瘢痕化の防止

炎症が落ち着いた後も、再燃を防ぎ、病気が慢性的に進行して瘢痕性脱毛に至るのを食い止めることが重要です。そのためには、長期的な視点での治療計画が必要となることがあります。

主な治療法

禿髪性毛包炎の治療は、病気の活動性や重症度、範囲などに応じて、いくつかの方法を組み合わせて行われることが一般的です。中心となるのは薬物療法です。

薬物療法

内服薬や外用薬を症状に合わせて使用します。

- 抗菌薬の内服・外用

- ステロイド外用薬

- ステロイド局所注射

抗菌薬の内服・外用

黄色ブドウ球菌などの細菌感染が関与していると考えられる場合、抗菌薬(抗生物質)の内服や外用薬が用いられます。テトラサイクリン系やマクロライド系の抗菌薬が長期間にわたり処方されることもあります。

細菌培養検査の結果に基づいて、適切な抗菌薬を選択します。

ステロイド外用薬

炎症を抑える効果の高いステロイド外用薬(塗り薬)は、禿髪性毛包炎の治療において中心的な役割を果たします。炎症の強さや部位に応じて、適切な強さのステロイドが選択されます。医師の指示通りに、正しい量と回数を守って使用することが重要です。

ステロイド局所注射

炎症が強い場合や、外用薬だけでは効果が不十分な限局した病変に対しては、ステロイド薬を直接病変部に注射する方法(局所注射、ケナコルト注射など)が行われることがあります。

これにより、より強力に炎症を抑える効果が期待できますが、副作用のリスクも考慮し、慎重に適応を判断します。

禿髪性毛包炎の主な治療法と期待される効果

| 治療法 | 主な薬剤・手技 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 抗菌薬療法 | ミノサイクリン、ドキシサイクリン、エリスロマイシンなど(内服)、ナジフロキサシンなど(外用) | 細菌増殖の抑制、抗炎症作用 |

| ステロイド療法 | 各種ステロイド外用薬、トリアムシノロンアセトニド(局所注射) | 強力な抗炎症作用、免疫抑制作用 |

| 免疫抑制剤 | シクロスポリン、アザチオプリンなど(重症例・難治例) | 過剰な免疫反応の抑制 |

その他の治療法

上記の治療で効果が不十分な場合や、重症例、難治例に対しては、免疫抑制剤(シクロスポリンなど)の内服が検討されることもあります。

ただし、これらの薬剤は副作用のリスクもあるため、専門医が慎重に判断し、定期的な検査を行いながら使用します。

治療期間と根気強い継続の重要性

禿髪性毛包炎の治療は、残念ながら短期間で終わることは少なく、数ヶ月から数年単位での継続が必要になることもあります。すぐに効果が現れなくても諦めず、医師の指示に従って根気強く治療を続けることが、最終的な結果を左右します。

症状改善までの目安

治療効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には治療開始から数週間~数ヶ月で炎症症状の改善が見られ始めます。しかし、炎症が治まっても、再発を防ぐためには維持療法が必要となることが多いです。

再発予防のための維持療法

症状が改善した後も、自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従って、外用薬の頻度を減らしながら継続したり、定期的な診察を受けたりすることが、再発を防ぎ、良好な状態を維持するために大切です。

もう繰り返さないために。今日からできる予防と頭皮ケア

禿髪性毛包炎の治療と並行して、あるいは症状が落ち着いた後の再発予防として、日常生活での頭皮ケアや生活習慣の見直しも重要です。頭皮に優しい環境を整え、体の内側からも健康をサポートしましょう。

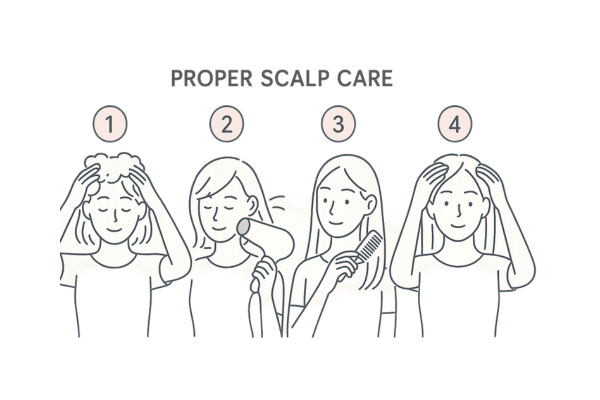

正しい頭皮ケアの基本

毎日のシャンプー習慣を見直すことから始めましょう。頭皮への刺激を最小限に抑え、清潔な状態を保つことが基本です。

低刺激性のシャンプー選び

洗浄力が強すぎるシャンプーや、香料・着色料が多く含まれるものは、頭皮への刺激となることがあります。アミノ酸系やベタイン系など、マイルドな洗浄成分のシャンプーを選びましょう。

また、ご自身の肌質(乾燥肌、脂性肌など)に合ったものを選ぶことも大切です。迷った場合は、医師や専門家に相談するのも良いでしょう。

正しい洗髪方法と乾燥

洗髪時は、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように十分に洗い流します。シャンプー後は、ドライヤーで頭皮と髪をしっかりと乾かしましょう。

濡れたまま放置すると、雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮トラブルの原因となることがあります。ただし、ドライヤーの熱風を長時間同じ場所に当てすぎないように注意してください。

頭皮に優しいシャンプーの選び方のポイント

- アミノ酸系・ベタイン系などの低刺激な洗浄成分

- 無香料・無着色・パラベンフリーなど、添加物が少ないもの

- 自分の肌質(乾燥肌、脂性肌、敏感肌)に合っているか

- 保湿成分(セラミド、ヒアルロン酸など)が配合されているか

生活習慣の見直し

健康な頭皮環境は、体全体の健康状態と密接に関連しています。バランスの取れた生活を送ることが、頭皮トラブルの予防にもつながります。

バランスの取れた食事

髪や皮膚の材料となるタンパク質、ビタミン(特にビタミンB群、C、E)、ミネラル(特に亜鉛)などをバランス良く摂取することが重要です。特定の食品に偏らず、多様な食材から栄養を摂るよう心がけましょう。

脂っこい食事や甘いものの摂りすぎは、皮脂の過剰分泌につながる可能性があるため、控えめにすると良いでしょう。

十分な睡眠とストレス管理

睡眠不足や慢性的なストレスは、自律神経の乱れや免疫力の低下を引き起こし、皮膚のターンオーバーやバリア機能に悪影響を与える可能性があります。

質の高い睡眠を十分にとり、自分に合ったストレス解消法を見つけて実践することが大切です。適度な運動も血行促進やストレス軽減に役立ちます。

禿髪性毛包炎の予防と再発防止のための生活習慣

| 項目 | 具体的なポイント | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 食事 | タンパク質、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取。脂質・糖質の過剰摂取を避ける。 | 皮膚・毛髪の健康維持、皮脂バランスの正常化 |

| 睡眠 | 質の高い睡眠を6-8時間程度確保。規則正しい生活リズム。 | 成長ホルモンの分泌促進、免疫力向上、ストレス軽減 |

| ストレス管理 | 適度な運動、趣味、リラクゼーションなど、自分に合った方法でストレスを解消。 | 自律神経の安定、免疫機能の正常化 |

頭皮への刺激を避ける工夫

物理的な刺激や化学的な刺激も、頭皮にとっては負担となります。できるだけ頭皮に優しい選択を心がけましょう。

パーマやカラーリングの頻度

パーマ液やカラーリング剤に含まれる化学物質は、頭皮に刺激を与え、炎症を引き起こしたり悪化させたりする可能性があります。禿髪性毛包炎の症状がある場合や、頭皮が敏感になっている時期は、できるだけ避けるのが賢明です。

行う場合でも、頻度を減らしたり、頭皮に優しい薬剤を選んだり、美容師に相談して頭皮保護の処置をしてもらったりするなどの工夫が必要です。

帽子の選び方と着用時間

紫外線や寒さから頭皮を守るために帽子は有効ですが、長時間着用し続けると、蒸れて雑菌が繁殖しやすくなることがあります。通気性の良い素材を選び、こまめに着脱して頭皮を休ませるようにしましょう。

また、サイズのきつい帽子は血行を妨げる可能性があるので避けてください。

よくある質問

禿髪性毛包炎(とくはつせいもうほうえん)について、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 禿髪性毛包炎は完全に治りますか?

-

早期に診断され、適切な治療を開始すれば、炎症を抑え、症状の進行を止めることは十分に可能です。しかし、残念ながら炎症によって毛包が破壊され、瘢痕化してしまった部分の毛髪を再生させることは現在の医療では困難です。

そのため、いかに早く炎症をコントロールし、瘢痕化を防ぐかが治療の鍵となります。根気強い治療と適切なセルフケアで、良好な状態を維持することを目指します。

- 治療にはどのくらいの期間がかかりますか?

-

治療期間は、症状の重症度、範囲、治療への反応性などによって個人差が大きいため、一概には言えません。数ヶ月で改善が見られることもあれば、年単位での治療や経過観察が必要となる場合もあります。

医師とよく相談し、焦らず治療に取り組むことが大切です。

- 自分でできる特別なケアはありますか?

-

最も重要なのは、医師の指示に従って処方された薬剤を正しく使用することです。

その上で、本記事で紹介したような、低刺激性のシャンプーを選び優しく洗髪する、バランスの取れた食事や十分な睡眠を心がける、ストレスを溜めないようにするといった、頭皮と体全体の健康に配慮した生活習慣が、治療効果を高め、再発予防につながります。

自己判断で特殊なケアを行う前に、必ず医師に相談してください。

禿髪性毛包炎に関するよくある質問と回答のポイント

質問 回答のポイント 完治の可能性 早期治療で進行抑制は可能。瘢痕化した部分は毛髪再生困難。 治療期間 個人差が大きい。数ヶ月~年単位。根気強い継続が重要。 自己ケア 医師の指示遵守が最優先。正しい洗髪、生活習慣の見直し。 - 他の脱毛症と間違えやすいですか?

-

はい、禿髪性毛包炎は、円形脱毛症や脂漏性皮膚炎に伴う脱毛、あるいは他の瘢痕性脱毛症(毛孔性扁平苔癬や円板状エリテマトーデスなど)と症状が似ていることがあります。

正確な診断のためには、皮膚科専門医による詳細な診察や、場合によっては皮膚生検などの検査が必要です。自己判断せずに、専門医に相談することが重要です。

- 治療せずに放置するとどうなりますか?

-

禿髪性毛包炎を治療せずに放置すると、炎症が慢性的に続き、毛包の破壊が進行します。その結果、脱毛斑が拡大し、最終的には広範囲な瘢痕性脱毛症に至る可能性があります。

瘢痕化した部分からは毛髪が再生しないため、永続的な脱毛となってしまいます。早期に適切な治療を受けることで、このような進行を防ぐことが期待できますので、疑わしい症状があれば速やかに受診してください。

この記事では禿髪性毛包炎の概要について解説しました。具体的な症状についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事「禿髪性毛包炎の症状」も合わせてご覧ください。

より詳細な症状のチェックポイントや、他の脱毛症との見分け方について解説しています。

参考文献

LUGOVIĆ-MIHIĆ, Liborija, et al. Differential diagnosis of the scalp hair folliculitis. Acta Clin Croat, 2011, 50.3: 395-402.

OTBERG, Nina, et al. Folliculitis decalvans. Dermatologic therapy, 2008, 21.4: 238-244.

WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.

WALKER, S. L., et al. Improvement of folliculitis decalvans following shaving of the scalp. British Journal of Dermatology, 2000, 142.6: 1245-1246.

FILBRANDT, Rebecca, et al. Primary cicatricial alopecia: diagnosis and treatment. Cmaj, 2013, 185.18: 1579-1585.

UCHIYAMA, Masaki, et al. Histopathologic and dermoscopic features of 42 cases of folliculitis decalvans: A case series. Journal of the American Academy of Dermatology, 2021, 85.5: 1185-1193.

MELIÁN-OLIVERA, Ana, et al. Clinical characterization and treatment response of folliculitis decalvans lichen planopilaris phenotypic spectrum: a unicentre retrospective series of 31 patients. Acta Dermato-Venereologica, 2024, 104: 12373.

MELIÁN-OLIVERA, Ana, et al. Clinical characterization and treatment response of folliculitis decalvans lichen planopilaris phenotypic spectrum: a unicentre retrospective series of 31 patients. Acta Dermato-Venereologica, 2024, 104: 12373.

SARKIS, Aline, et al. Folliculitis decalvans in women: a retrospective multicentre study of 150 patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2024, 38.1: e66-e70.

SHARQUIE, Khalifa E.; JABBAR, Raed I. Chronic folliculitis of the scalp: New classification of one spectrum related variants. Journal of Pakistan Association of Dermatologists, 2022, 32.2: 239-247.

ALESSANDRINI, A., et al. Common causes of hair loss–clinical manifestations, trichoscopy and therapy. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2021, 35.3: 629-640.

禿髪性毛包炎の関連記事