薄毛や抜け毛のお悩みは、特に女性にとって深刻な問題です。

中でも、毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症(Lichen Planopilaris, LPP)は、頭皮に炎症が起こり、毛包が破壊されてしまうことで瘢痕性の永久脱毛を引き起こす可能性がある疾患です。

進行すると治療が難しくなるため、早期発見と適切な対応が重要です。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療法と、日常生活でできる予防・ケアについて、専門医の視点から詳しく解説します。

諦めずに、一緒にすこやかな頭皮を目指しましょう。

あきらめるのはまだ早い。治療で目指せることとは?

毛孔性扁平苔癬性脱毛症と診断されると、多くの方が不安を感じるかもしれません。しかし、早期に適切な治療を開始することで、症状の進行を遅らせ、炎症を鎮め、残っている毛包を保護することを目指せます。

完全に元の状態に戻すことは難しい場合もありますが、治療によって脱毛範囲の拡大を防ぎ、かゆみや紅斑といった自覚症状を軽減することが期待できます。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の進行と影響

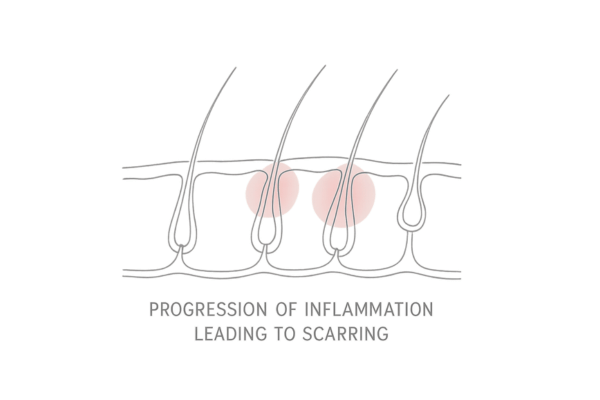

この疾患は、毛包周囲にリンパ球を中心とした炎症細胞が集まり、毛包を攻撃することで発症します。初期には頭皮のかゆみ、ヒリヒリ感、赤み(紅斑)、毛穴の周りの鱗屑(フケのようなもの)が現れることがあります。

炎症が続くと毛包が破壊され、その部位は瘢痕組織に置き換わり、永久脱毛に至ります。特に前頭部や頭頂部によく見られ、進行すると前頭部線維化脱毛症のような様相を呈することもあります。

瘢痕性脱毛症としての位置づけ

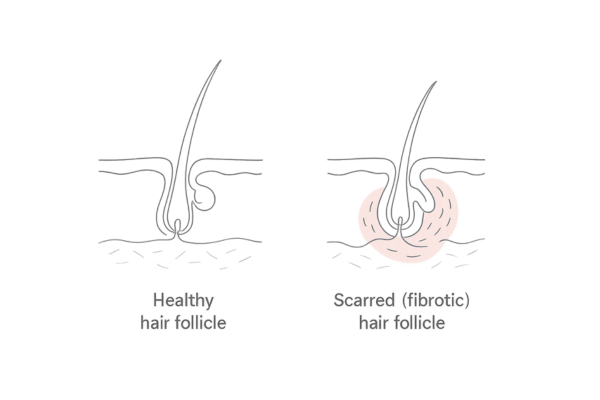

毛孔性扁平苔癬性脱毛症は、瘢痕性脱毛症というカテゴリーに分類されます。これは、毛包が破壊され、再生能力を失ってしまうタイプの脱毛症です。

そのため、治療の主な目的は、これ以上の毛包破壊を防ぎ、炎症をコントロールすることにあります。早期の段階で炎症を抑えることができれば、毛包のダメージを最小限に食い止められる可能性があります。

治療の目標設定の重要性

治療を開始するにあたり、医師と患者さんが治療の目標を共有することが大切です。毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療は、完治を目指すというよりも、症状の安定化(寛解導入)と、その後の良好な状態の維持(寛解維持)を目標とします。

どの程度の改善を目指すのか、どのような状態を維持したいのかを具体的に話し合うことで、治療へのモチベーションを保ちやすくなります。

特に中年女性に発症しやすい傾向があり、美容的な観点からも大きな悩みとなります。治療を通じて、見た目の改善だけでなく、精神的な負担の軽減も目指します。

身体の中からアプローチ。内服薬による治療法

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療では、体の内部から炎症や免疫反応を調整する内服薬が重要な役割を果たします。症状の範囲や重症度、患者さんの状態に合わせて、いくつかの種類の薬剤が選択されます。

免疫反応を調整する内服薬

この疾患の根本には、自己の毛包に対する免疫系の異常な反応があると考えられています。そのため、免疫反応を調整する薬剤が治療の柱の一つとなります。

ヒドロキシクロロキンの役割

ヒドロキシクロロキンは、もともとマラリアの治療薬として開発されましたが、その免疫調整作用から、関節リウマチや全身性エリテマトーデスなどの自己免疫疾患の治療にも用いられています。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症に対しても、炎症を引き起こす免疫細胞の働きを抑える効果が期待され、比較的長期間にわたる治療の選択肢として考慮されます。副作用として、まれに網膜症を引き起こす可能性があるため、定期的な眼科検査が必要です。

H4 主な免疫調整薬とその作用

| 薬剤名 | 主な作用 | 使用上の注意点 |

|---|---|---|

| ヒドロキシクロロキン | 免疫細胞の機能抑制、抗炎症作用 | 定期的な眼科検査、消化器症状 |

| シクロスポリン(免疫抑制剤) | Tリンパ球の活性化抑制 | 腎機能障害、高血圧、感染症リスク |

| メトトレキサート(免疫抑制剤) | 葉酸代謝拮抗、細胞増殖抑制 | 肝機能障害、骨髄抑制、催奇形性 |

免疫抑制剤の選択

ヒドロキシクロロキンで効果が不十分な場合や、より強力な炎症抑制が必要な場合には、シクロスポリンやメトトレキサートといった免疫抑制剤の使用を検討します。

これらの薬剤は、免疫細胞の働きをより強く抑えることで炎症を鎮めますが、一方で感染症にかかりやすくなるなどの副作用のリスクも伴います。

そのため、使用にあたっては、効果と副作用のバランスを慎重に評価し、定期的な血液検査などで体の状態をチェックしながら治療を進めます。

炎症を抑えるその他の内服薬

免疫調整薬以外にも、炎症を抑える目的で他の内服薬が用いられることがあります。

抗菌薬の併用について

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の病変部では、二次的な細菌感染が起こりやすい状態になることがあります。また、一部の抗菌薬(テトラサイクリン系など)には、抗菌作用だけでなく、抗炎症作用や免疫調整作用も持つものがあります。

これらの効果を期待して、他の治療法と組み合わせて抗菌薬が処方されることがあります。ただし、漫然とした長期使用は耐性菌の問題もあるため、医師の指示に従い適切に使用することが重要です。

気になる部分に直接ケア。外用薬による治療法

内服薬による全身的な治療と並行して、症状が出ている頭皮に直接薬剤を塗布する外用療法も、毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症の治療において中心的な役割を担います。

特に、かゆみ、紅斑、鱗屑といった局所の炎症症状の緩和に有効です。

炎症と症状を抑えるステロイド外用薬

ステロイド外用薬は、強力な抗炎症作用を持ち、毛包周囲の炎症を速やかに鎮める効果が期待できます。これにより、かゆみや赤み、フケのような鱗屑を軽減し、病気の進行を抑えることを目指します。

ステロイド外用薬の種類と強さの選択

ステロイド外用薬には、作用の強さによっていくつかのランクがあります。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療では、一般的に中程度以上の強さのステロイドが選択されることが多いですが、症状の程度、範囲、部位、患者さんの年齢などを考慮して、適切なランクの薬剤を医師が選択します。

長期間使用する場合には、副作用のリスクを低減するために、徐々に弱いランクの薬剤に変更したり、塗布回数を減らしたりする工夫も行います。

H4 ステロイド外用薬のランクと主な使用場面

| ランク | 強さ | 主な使用場面の例 |

|---|---|---|

| Strongest (最も強力) | 非常に強い | 重度の炎症、難治性の病変(短期間) |

| Very Strong (かなり強力) | かなり強い | 中等症~重症の炎症 |

| Strong (強力) | 強い | 軽症~中等症の炎症、維持療法 |

頭皮は薬剤の吸収が良い部位ですが、漫然とした使用は皮膚萎縮や毛細血管拡張などの副作用を引き起こす可能性があるため、医師の指導のもと正しく使用することが大切です。

かゆみ、紅斑、鱗屑への直接的な効果

ステロイド外用薬を塗布することで、炎症が引き起こす不快な症状であるかゆみや、見た目にも気になる紅斑、そして毛穴を塞ぐ原因ともなり得る鱗屑を効果的に改善します。

これらの症状が軽減することで、患者さんのQOL(生活の質)向上にもつながります。

その他の外用薬の選択肢

ステロイド外用薬以外にも、症状や状態に応じて他の外用薬が検討されることがあります。

カルシニューリン阻害薬外用

タクロリムス軟膏やピメクロリムス軟膏といったカルシニューリン阻害薬は、ステロイドとは異なる作用で免疫反応を抑え、炎症を改善します。ステロイド外用薬の長期使用による副作用が懸念される場合や、顔面など皮膚の薄い部位への使用に適しています。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症に対する有効性については、まだ十分なデータが蓄積されているわけではありませんが、選択肢の一つとして考慮されることがあります。

注射や光線療法も?その他の治療の選択肢

内服薬や外用薬で十分な効果が得られない場合や、特定の部位に集中的な治療が必要な場合には、ステロイド局所注射や光線療法といった他の治療法が検討されることがあります。

これらの治療は、より直接的に病変部に作用し、炎症を強力に抑えることを目的とします。

ステロイド局所注射による集中治療

ステロイド局所注射は、炎症が特に強い部位や、限局した範囲の病変に対して行われる治療法です。薬剤を直接毛包周囲の炎症部位に注入することで、高濃度のステロイドを効率よく作用させることができます。

難治性の病変に対するステロイド局所注射の有効性

広範囲に塗布する外用薬だけではコントロールが難しい、炎症が根深い病変に対して、ステロイド局所注射は有効な選択肢となります。数週間から数ヶ月の間隔で、症状の改善度合いを見ながら繰り返し行うことがあります。

注射時にはある程度の痛みを伴いますが、細い針を使用するなどの工夫で軽減を図ります。この治療法は、瘢痕性脱毛症の進行を食い止める上で重要な役割を果たすことがあります。

前頭部線維化脱毛症への応用可能性

前頭部線維化脱毛症(FFA)は、毛孔性扁平苔癬性脱毛症の一亜型とも考えられており、特に生え際が後退していく特徴があります。

このようなタイプの脱毛症に対しても、ステロイド局所注射は進行を遅らせるための治療選択肢として検討されます。早期に介入することで、脱毛範囲の拡大を抑える効果が期待されます。

H4 ステロイド局所注射の概要

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 限局した強い炎症の鎮静、毛包破壊の抑制 |

| 方法 | 炎症部位の皮内にステロイド薬を直接注射 |

| 頻度 | 数週間~数ヶ月ごと(症状により調整) |

光線療法の可能性と限界

光線療法(紫外線療法)は、特定の波長の紫外線を皮膚に照射することで、免疫反応を調整し炎症を抑える治療法です。乾癬やアトピー性皮膚炎など、さまざまな皮膚疾患に用いられています。

エキシマライトなどの選択肢

毛孔性扁平苔癬性脱毛症に対する光線療法の有効性については、まだ確立された見解はありませんが、エキシマライトやナローバンドUVBといった種類の光線療法が試みられることがあります。

これらは限られた範囲の病変に集中的に紫外線を照射できるため、副作用を抑えつつ治療効果を高めることが期待されます。しかし、効果には個人差があり、全ての方に有効とは限りません。また、治療には定期的な通院が必要です。

治療と上手に付き合うために。知っておきたい副作用と対策

毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症の治療は、効果が期待できる一方で、使用する薬剤によっては副作用が現れる可能性もあります。

治療を安全かつ効果的に進めるためには、どのような副作用があり得るのかを事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。医師や薬剤師から十分な説明を受け、気になる症状が現れた場合は速やかに相談しましょう。

内服薬の副作用と定期的なモニタリング

内服薬は全身に作用するため、副作用も全身的に現れる可能性があります。特に免疫を調整する薬剤は、体の抵抗力に影響を与えることがあるため注意が必要です。

ヒドロキシクロロキンと眼科的副作用

ヒドロキシクロロキンは比較的安全性の高い薬剤とされていますが、長期服用によりまれに網膜症という眼の副作用が起こることが報告されています。

初期には自覚症状がないことも多いため、服用開始前および服用中は定期的な眼科検査(視力検査、眼底検査、視野検査など)を受けることが強く推奨されます。

早期に発見すれば、薬剤の中止や変更により進行を抑えることが可能です。

免疫抑制剤使用時の感染症リスクと対策

シクロスポリンやメトトレキサートなどの免疫抑制剤は、免疫機能を抑制することで効果を発揮しますが、その結果として感染症にかかりやすくなるリスクがあります。

風邪やインフルエンザなどの一般的な感染症だけでなく、普段は問題にならないような弱毒性の病原体による感染症(日和見感染)にも注意が必要です。

H4 免疫抑制剤使用中の注意点

- 手洗いやうがいを励行する

- 人混みを避ける

- 発熱や体調不良時は早めに受診する

- 予防接種について医師と相談する

また、これらの薬剤は腎機能や肝機能に影響を与えることや、血圧上昇、骨髄抑制(血液細胞の減少)などを引き起こす可能性もあるため、定期的な血液検査や尿検査、血圧測定などを行い、副作用の早期発見に努めます。

外用薬・注射の副作用と局所ケア

頭皮に直接使用する外用薬や注射も、局所的な副作用に注意が必要です。

ステロイド外用薬の長期使用に伴う皮膚の変化

ステロイド外用薬を長期間、広範囲に、あるいは強力なものを使い続けると、塗布部位の皮膚が薄くなる(皮膚萎縮)、皮膚の下の血管が浮き出て見える(毛細血管拡張)、ニキビのような発疹(ステロイドざ瘡)、多毛などが起こることがあります。

頭皮は比較的副作用が出にくい部位とされていますが、医師の指示通りに適切な強さの薬剤を適切な期間使用することが大切です。自己判断で量を増やしたり、長期間使い続けたりすることは避けましょう。

ステロイド局所注射に伴う可能性のある反応

ステロイド局所注射の副作用としては、注射部位の皮膚の陥凹(へこみ)、色素脱失(皮膚が白くなる)、感染などがあります。

これらの多くは一時的なもので、時間とともに改善することが多いですが、症状が気になる場合は医師に相談してください。注射による痛みや内出血も起こり得ます。

根気強く続けることが鍵。治療期間と効果について

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療は、残念ながらすぐに効果が現れるものではありません。炎症を鎮め、毛包の破壊を食い止めるためには、ある程度の期間、根気強く治療を継続することが必要です。

治療効果の現れ方や治療期間には個人差があるため、焦らずに医師と二人三脚で治療に取り組む姿勢が大切です。

治療効果判定のタイミングと方法

治療を開始してから効果が実感できるようになるまでには、数ヶ月単位の時間がかかることが一般的です。

医師は、定期的な診察を通じて、頭皮の状態(紅斑、鱗屑、毛孔の状態など)、自覚症状(かゆみ、痛みなど)、そして脱毛範囲の変化を注意深く観察し、治療効果を判定します。

視診、ダーモスコピーによる評価

視診では、脱毛のパターン、炎症の程度、毛孔の開口部の状態などを直接観察します。

ダーモスコピー(特殊な拡大鏡を用いた検査)は、毛孔周囲の紅斑や鱗屑、毛孔プラグ(角質が詰まった状態)、毛包の消失などをより詳細に評価するのに役立ちます。

これらの所見の変化を経時的に追うことで、治療が効果を上げているかを確認します。

皮膚生検による組織学的評価の意義

診断を確定するためや、治療効果をより客観的に評価するために、皮膚生検が行われることがあります。皮膚生検は、局所麻酔下に頭皮の一部を小さく採取し、顕微鏡で組織の状態を調べる検査です。

毛包周囲の炎症細胞の種類や程度、線維化(瘢痕化)の進行具合などを直接確認できるため、治療方針の決定や変更に際して重要な情報となります。

治療により炎症細胞が減少し、線維化の進行が抑制されていれば、治療が有効であると判断できます。

治療効果判定の主な指標

| 評価項目 | 観察ポイント | 改善の目安 |

|---|---|---|

| 自覚症状 | かゆみ、痛み、ヒリヒリ感 | 症状の軽減・消失 |

| 頭皮所見 | 紅斑、鱗屑、毛孔の状態 | 炎症所見の改善、毛孔の開存 |

| 脱毛範囲 | 脱毛部位の拡大の有無 | 進行停止、わずかな改善 |

治療期間の目安と個人差

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の治療期間は、病気の活動性や重症度、治療への反応性によって大きく異なります。

一般的には、まず数ヶ月から半年程度の治療で炎症を鎮静化させ(寛解導入)、その後、症状が安定すれば薬剤を減量したり、より副作用の少ない治療法に切り替えたりしながら、良好な状態を維持する治療(寛解維持)を続けることになります。

寛解維持療法は、年単位で必要になることも少なくありません。

瘢痕性脱毛症の進行度と治療反応性

早期に発見し、炎症が軽度で瘢痕化がまだあまり進行していない段階で治療を開始できれば、比較的良好な反応が期待できます。

しかし、すでに広範囲に毛包が破壊され、瘢痕化が進行してしまった永久脱毛の状態では、残念ながら治療によって毛髪を再生させることは困難です。

そのため、いかに早く炎症を抑え、瘢痕化の進行を食い止めるかが治療の鍵となります。治療反応性には個人差が大きく、同じ治療法でも効果の出方が異なることを理解しておく必要があります。

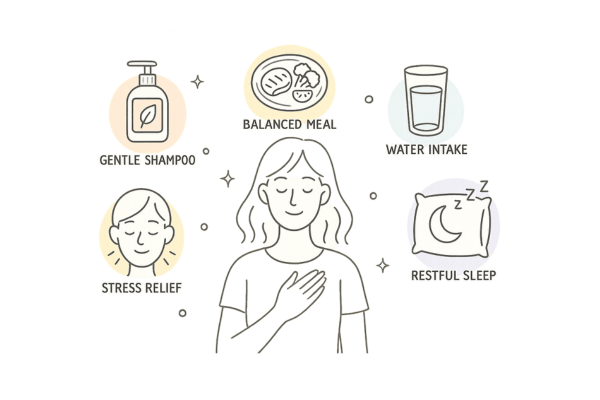

すこやかな頭皮を保つために。日常生活でできる予防とケア

毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症の治療効果を高め、また、症状の悪化を防ぐためには、医療機関での治療と並行して、日常生活におけるセルフケアも非常に重要です。

頭皮への刺激を最小限に抑え、健やかな頭皮環境を維持することを心がけましょう。

頭皮への刺激を避けるシャンプー選びと洗髪方法

毎日の洗髪は頭皮を清潔に保つために必要ですが、誤った方法で行うと症状を悪化させる可能性があります。特に炎症を起こしている頭皮はデリケートなため、優しくケアすることが大切です。

低刺激性のシャンプーの選択

洗浄力の強すぎるシャンプーや、香料、着色料、刺激性のある成分が多く含まれるシャンプーは避け、アミノ酸系などの低刺激性で、頭皮への負担が少ない製品を選びましょう。

可能であれば、皮膚科医に相談し、自分の頭皮状態に合ったシャンプーのアドバイスを受けるのが良いでしょう。

H4 頭皮に優しい洗髪のポイント

- シャンプー前によくブラッシングして汚れを浮かす(炎症が強い時は避ける)

- ぬるま湯(38℃程度)で髪と頭皮を十分に濡らす

- シャンプーは手のひらでよく泡立ててから髪につける

- 指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗う(爪を立てない)

- すすぎはシャンプー剤が残らないよう、時間をかけて丁寧に行う

毛包を健やかに保つ洗い方と乾燥

洗髪後は、タオルでゴシゴシと強くこすらず、優しく押さえるようにして水分を拭き取ります。ドライヤーを使用する際は、頭皮から20cm以上離し、同じ場所に熱風が集中しないように注意しながら、低温で手早く乾かしましょう。

濡れたまま放置すると雑菌が繁殖しやすくなり、頭皮環境の悪化につながる可能性があります。

食生活と頭皮環境の関連性

健康な毛髪と頭皮を維持するためには、バランスの取れた食生活が基本です。

特定の食品が毛孔性扁平苔癬性脱毛症を直接的に改善するという科学的根拠はまだ十分ではありませんが、全身の健康状態を良好に保つことが、頭皮環境にも良い影響を与えると考えられます。

抗炎症作用が期待できる栄養素

オメガ3系脂肪酸(青魚、亜麻仁油、えごま油などに多く含まれる)や、抗酸化物質(ビタミンC、ビタミンE、ポリフェノールなど、野菜や果物に多く含まれる)は、体内の炎症を抑える働きが期待されています。

これらの栄養素を積極的に摂取することは、頭皮の炎症を抑える一助となるかもしれません。

H4 頭皮の健康維持に役立つ栄養素の例

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| 亜鉛 | 毛髪の成長促進、免疫機能維持 | 牡蠣、レバー、牛肉 |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝促進、皮脂バランス調整 | 豚肉、レバー、魚介類、穀類 |

ただし、サプリメントなどで特定の栄養素を過剰に摂取することは、かえって健康を害する可能性もあるため、基本はバランスの取れた食事から摂ることを心がけましょう。

ストレスは頭皮の大敵?心と身体のバランスを整える生活習慣

ストレスが万病のもとと言われるように、過度なストレスは免疫系のバランスを崩し、炎症を悪化させる可能性があります。毛孔性扁平苔癬性脱毛症のような炎症性の疾患においても、ストレス管理は治療や予防において無視できない要素です。

心身ともに健康な状態を保つことが、すこやかな頭皮環境にもつながります。

ストレスと炎症反応の関連性

精神的なストレスを感じると、体内ではコルチゾールなどのストレスホルモンが分泌されます。

これらのホルモンが過剰になると、免疫系の働きが乱れ、炎症反応が促進されたり、逆に抑制されすぎて感染しやすくなったりすることが知られています。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の患者さんの中には、強いストレスを感じた後に症状が悪化したという経験を持つ方もいます。

自律神経の乱れと頭皮への影響

ストレスは自律神経のバランスも乱します。自律神経は、血管の収縮や拡張をコントロールしており、頭皮の血行にも影響を与えます。

血行が悪くなると、毛包に必要な栄養素や酸素が十分に行き渡らなくなり、毛髪の健やかな成長が妨げられる可能性があります。また、皮脂の分泌バランスが崩れることもあり、頭皮環境の悪化を招く一因となります。

リラックスできる生活習慣の提案

日常生活の中にリラックスできる時間を取り入れ、ストレスを上手に解消していくことが大切です。自分に合ったストレス解消法を見つけ、心と身体のバランスを整えましょう。

質の高い睡眠の確保

睡眠不足はストレスを増大させ、免疫力を低下させます。毎日同じ時間に寝起きするなど規則正しい生活を心がけ、質の高い睡眠を確保しましょう。

寝る前のカフェイン摂取やスマートフォンの使用は避け、リラックスできる環境を整えることが重要です。睡眠中に成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が促されるため、頭皮の健康維持にもつながります。

適度な運動とリフレッシュ

ウォーキングやジョギング、ヨガなどの適度な運動は、血行を促進し、ストレス解消にも効果的です。運動によって気分転換を図ることで、精神的なリフレッシュにもつながります。

ただし、過度な運動はかえってストレスになることもあるため、無理のない範囲で楽しんでできるものを選びましょう。汗をかいた後は、速やかにシャワーを浴びて頭皮を清潔に保つことも忘れずに。

H4 ストレス軽減に役立つ生活習慣のヒント

| 習慣 | ポイント |

|---|---|

| 趣味の時間 | 好きなことに没頭する時間を作る |

| 深呼吸・瞑想 | 意識的にリラックスする時間を取り入れる |

| 人との交流 | 信頼できる人と話す、悩みを共有する |

治療後も油断は禁物?良い状態を維持するためのヒント

毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症の治療によって症状が改善し、安定した状態(寛解)に至ったとしても、それで終わりではありません。

この疾患は再発する可能性もあるため、治療後も油断せず、良い状態をできるだけ長く維持するための努力が大切です。定期的な医師のチェックと、日々のセルフケアを継続しましょう。

再発予防のための定期的なフォローアップ

症状が落ち着いた後も、医師が指示する間隔で定期的に通院し、頭皮の状態をチェックしてもらうことが重要です。再発の兆候を早期に発見できれば、迅速に対応することで症状の悪化を防ぐことができます。

医師による頭皮チェックの重要性

自分では気づきにくい初期の炎症や毛孔の変化も、専門医であれば見逃さずに捉えることができます。ダーモスコピーなどを用いた詳細な観察により、病気の活動性を評価し、必要に応じて治療方針を調整します。

寛解維持療法として、弱いステロイド外用薬を間隔をあけて使用したり、内服薬を少量で継続したりする場合もあります。

自己判断での治療中断のリスク

症状が良くなったからといって、自己判断で治療を中断してしまうと、再び症状が悪化するリスクがあります。特に内服薬やステロイド外用薬は、医師の指示に従って徐々に減量・中止していく必要があります。

急な中断はリバウンド現象を引き起こすこともあるため、必ず医師と相談しながら進めてください。

寛解維持のための継続的なセルフケア

治療によって得られた良好な頭皮環境を維持するためには、日常生活でのケアが引き続き重要になります。これまでに解説してきた頭皮への刺激を避ける洗髪方法、バランスの取れた食事、ストレス管理などを継続しましょう。

頭皮に優しい生活習慣の継続

毛染めやパーマなど、頭皮に強い刺激を与える可能性のある施術は、できるだけ避けるか、行う場合は事前に医師に相談しましょう。帽子や日傘を利用して、紫外線から頭皮を守ることも大切です。

紫外線は炎症を悪化させる要因の一つと考えられています。

H4 寛解維持のためのセルフケアチェックリスト

- 低刺激シャンプーで優しく洗髪する

- 頭皮を強くこすったり、掻いたりしない

- バランスの取れた食事を心がける

- 十分な睡眠と休息をとる

- ストレスを溜め込まない工夫をする

わずかな変化も見逃さない

日頃から自分の頭皮の状態に関心を持ち、以前と比べてかゆみが強くなった、赤みが出てきた、フケが増えたなど、わずかな変化に気づいたら早めに医師に相談することが、再発の早期発見・早期対応につながります。

毛孔性扁平苔癬性脱毛症は、根気強い付き合いが必要な疾患ですが、適切なケアを続けることで、より良い状態を長く保つことが期待できます。

よくある質問

毛孔性扁平苔癬(もうこうせいへんぺいたいせん)性脱毛症の治療や予防に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 治療を開始してから効果が出るまで、どれくらいかかりますか?

-

効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には治療を開始してから数ヶ月程度で、かゆみや赤みなどの自覚症状の軽減や、炎症所見の改善が見られ始めることが多いです。

脱毛範囲の進行停止やわずかな改善には、さらに時間がかかることもあります。医師は定期的に頭皮の状態を評価し、治療効果を判定しますので、焦らずに治療を継続することが大切です。

- 治療には健康保険が適用されますか?

-

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の診断と治療は、原則として健康保険の適用となります。ただし、一部の薬剤や治療法(例えば、未承認薬や美容目的と判断される場合など)については、保険適用外となる可能性もあります。

具体的な費用については、治療開始前に医療機関にご確認ください。

- 治療中に髪を染めたり、パーマをかけたりしても大丈夫ですか?

-

毛染め剤やパーマ液に含まれる化学物質は、頭皮に刺激を与え、毛孔性扁平苔癬性脱毛症の症状を悪化させる可能性があります。特に炎症が強い時期は避けるべきです。

症状が落ち着いている場合でも、行う前には必ず医師に相談し、できるだけ頭皮への負担が少ない方法を選んでもらうように美容師に伝えましょう。パッチテストを行うなど、慎重な対応が必要です。

- 食生活で特に気をつけることはありますか?

-

特定の食品が毛孔性扁平苔癬性脱毛症を直接的に治したり、悪化させたりするという明確な科学的根拠はまだ確立されていません。しかし、全身の健康状態を良好に保つことは、頭皮環境にとっても重要です。

バランスの取れた食事を心がけ、暴飲暴食を避け、ビタミンやミネラル、良質なタンパク質をしっかり摂取するようにしましょう。

特に、抗炎症作用が期待されるオメガ3系脂肪酸や抗酸化物質を多く含む食品を意識して摂るのも良いかもしれません。

- 診断のためには必ず皮膚生検が必要ですか?

-

毛孔性扁平苔癬性脱毛症の診断は、臨床症状(視診、ダーモスコピー所見)からある程度推測できますが、確定診断のためには皮膚生検が最も確実な方法です。

皮膚生検により、毛包周囲の炎症のパターンや瘢痕化の程度を組織学的に確認することで、他の脱毛症との鑑別や、治療方針の決定に役立ちます。医師が必要と判断した場合に行われます。

来院予約

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)では、毛孔性扁平苔癬(LPP)性脱毛症の治療を行っております。

以下のページで現地住所(アクセス)や診療時間および来院予約をいただけます。院長は女医(皮膚科専門医)ですのでご安心して治療いただけると思います。

遠隔治療のご案内

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)にお越しいただくのが難しい方に、当院で処方している遺伝子検査付き育毛剤の通販を案内いたします。

遺伝子検査キットをご自宅に郵送し、あなたの遺伝子に適したオーダーメイド育毛剤をご自宅に届けます。以下で詳しく解説しておりますのでご覧ください。

参考文献

ASSOULY, Philippe; REYGAGNE, Pascal. Lichen planopilaris: update on diagnosis and treatment. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 3-10.

AL-KELANI, Madeha; MOLEMA, Kutlwano; NTSHINGILA, Sincengile. Advancements in Research on Lichen Planopilaris and Frontal Fibrosing Alopecia: Exploring Pathobiological Developments and Translational Prospects. Journal of Dermatology and Venereology, 2024, 2.1.

RÁCZ, Emoke, et al. Treatment of frontal fibrosing alopecia and lichen planopilaris: a systematic review. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2013, 27.12: 1461-1470.

SENNA, Maryanne Makredes, et al. Frontiers in lichen planopilaris and frontal fibrosing alopecia research: pathobiology progress and translational horizons. JID innovations, 2022, 2.3: 100113.

SVIGOS, Katerina, et al. A practical approach to the diagnosis and management of classic lichen planopilaris. American Journal of Clinical Dermatology, 2021, 22: 681-692.

STEGE, Henner, et al. Treatment of Lichen Planopilaris and Frontal Fibrosing Alopecia: A Retrospective, Real-Life Analysis in a Tertiary Center in Germany. Journal of Clinical Medicine, 2024, 13.16: 4947.

HUSEIN-ELAHMED, Husein; HUSEIN-ELAHMED, Sara. A systematic review and Bayesian network meta-analysis of medical therapies for lichen planopilaris. Dermatology, 2024, 240.1: 103-110.

STARACE, Michela, et al. Enhanced insights into frontal fibrosing alopecia: advancements in pathogenesis understanding and management strategies. Dermatology and Therapy, 2024, 14.6: 1457-1477.

VILLABLANCA, Salvador, et al. Primary scarring alopecia: clinical-pathological review of 72 cases and review of the literature. Skin Appendage Disorders, 2017, 3.3: 132-143.

LYAKHOVITSKY, A., et al. Exploring Remission Dynamics and Prognostic Factors in Lichen Planopilaris: A Retrospective Cohort Study. Dermatology, 2024, 240.4: 531-542.