女性の薄毛の悩みの一つである脂漏性脱毛症(しろうせいだつもうしょう)。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、その原因となるマラセチア菌や皮脂バランスの乱れ、初期症状、自分でできる頭皮チェック方法、ホルモンや生活習慣との関わり、放置するリスク、皮膚科での検査・治療法、そして日々のケアや再発防止策まで、専門的な情報を分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけ、健やかな頭皮環境を目指しましょう。

脂漏性脱毛症とは?原因菌と皮脂バランスの基礎知識

脂漏性脱毛症は、頭皮の皮脂が過剰に分泌されることで引き起こされる脱毛症の一種です。皮脂のバランスが崩れると、頭皮環境が悪化し、毛髪の成長に影響を与えます。

特に女性の場合、ホルモンバランスの変化やストレスなどが原因で発症することもあり、注意が必要です。

脂漏性脱毛症の概要

この脱毛症は、頭皮の炎症やフケ、かゆみを伴うことが多く、進行すると抜け毛が増加し、薄毛が目立つようになります。早期の対策と適切な治療が、症状の改善と進行抑制に繋がります。

女性にも起こりうる脱毛症

脂漏性脱毛症は男性に多いイメージがあるかもしれませんが、女性にも発症します。特に、生活習慣の乱れや誤ったヘアケア、ホルモンバランスの変動などが、女性における発症の引き金となることがあります。

AGA(男性型脱毛症)とは異なる原因で起こるため、正しい診断に基づいた対策が重要です。

皮脂の過剰分泌が引き金に

頭皮の皮脂は、本来、頭皮を乾燥や外部刺激から守る役割を担っています。しかし、何らかの原因で皮脂が過剰に分泌されると、毛穴詰まりや炎症を引き起こし、脂漏性皮膚炎や脱毛症の原因となります。

この皮脂バランスを整えることが、予防と改善の第一歩です。

原因菌「マラセチア」の役割

脂漏性脱毛症の発症には、マラセチアという真菌(カビの一種)が深く関わっています。この菌自体は誰の皮膚にも存在する常在菌ですが、特定の条件下で増殖すると問題を引き起こします。

マラセチアとは何か

マラセチアは、ヒトの皮膚に常在する酵母様真菌です。皮脂を好み、特に頭皮や顔、胸、背中など皮脂腺が多い部位に多く存在します。通常は無害ですが、増殖しすぎると皮膚トラブルの原因となります。

皮脂を栄養源とする常在菌

マラセチアは皮脂に含まれるトリグリセリドを分解し、遊離脂肪酸を産生します。この遊離脂肪酸が皮膚を刺激し、炎症やかゆみ、フケといった症状を引き起こすことがあります。

皮脂の分泌が多い状態は、マラセチアにとって格好の繁殖環境となるのです。

皮脂バランスの重要性

健康な頭皮を維持するためには、皮脂の量が適切に保たれていることが大切です。多すぎても少なすぎても、頭皮トラブルの原因となり得ます。

頭皮の保護と保湿機能

皮脂は、皮膚表面に薄い膜(皮脂膜)を形成し、水分の蒸発を防いで頭皮の潤いを保つとともに、外部からの細菌や刺激物質の侵入を防ぐバリア機能も果たしています。

このバリア機能が正常に働くことで、頭皮は健康な状態を維持できます。

バランスが崩れるとどうなるか

皮脂の分泌が過剰になると、毛穴が詰まりやすくなり、マラセチア菌が増殖しやすくなります。これにより、脂漏性皮膚炎やそれに伴う脱毛が起こりやすくなります。

逆に皮脂が少なすぎると、頭皮が乾燥し、フケやかゆみ、刺激に対する感受性が高まることがあります。

皮脂バランスを乱す要因

| 要因カテゴリ | 具体例 | 頭皮への影響 |

|---|---|---|

| 生活習慣 | 食生活の乱れ、睡眠不足 | 皮脂分泌の増加、ターンオーバーの乱れ |

| ホルモンバランス | ストレス、生理周期 | 男性ホルモンの影響による皮脂増加 |

| 不適切なヘアケア | 洗浄力の強すぎるシャンプー、洗い残し | 頭皮の乾燥または過剰な皮脂分泌 |

気づきにくい初期サインを含む頭皮・毛髪の変化

脂漏性脱毛症は、初期には自覚症状が乏しいこともあります。しかし、頭皮や毛髪には徐々に変化が現れるため、些細なサインを見逃さないことが早期発見・早期対策に繋がります。

初期に現れる頭皮のサイン

頭皮は、脂漏性脱毛症の初期変化が最も現れやすい場所です。普段から自分の頭皮状態に関心を持つことが大切です。

フケの増加と質の変化

初期症状として、フケの量が増えることがあります。フケには乾燥性のものと脂性のものがあり、脂漏性脱毛症の場合は、黄色っぽく湿った、やや大きめのフケ(脂性フケ)が特徴的です。

ただし、乾燥による細かいフケ(乾性フケ)と混同しないよう注意が必要です。シャンプーを変えても改善しないフケは、皮膚科医に相談しましょう。

フケの種類と特徴

| フケの種類 | 色・形状 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 脂性フケ | 黄色っぽく、湿り気があり、大きめ | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖 |

| 乾性フケ | 白く、乾燥しており、細かい粉状 | 頭皮の乾燥、洗浄力の強いシャンプーの使用 |

頭皮のかゆみや赤み

頭皮にかゆみを感じたり、部分的に赤みが出たりするのも初期サインの一つです。特に、皮脂の分泌が多い生え際や頭頂部に見られやすい症状です。かゆみから頭皮を掻きむしると、さらに炎症が悪化し、皮膚炎が進行する可能性があります。

毛髪に現れる変化

頭皮環境の悪化は、毛髪にも影響を及ぼします。髪質の変化や抜け毛の増加に気づいたら、注意が必要です。

髪のボリュームダウン

以前よりも髪全体のボリュームが減った、髪がペタッとしやすくなったと感じる場合、毛髪が細くなっていたり、ハリやコシが失われたりしている可能性があります。これは、毛根部分の炎症や栄養不足が原因で起こることがあります。

抜け毛の増加と毛質の変化

シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が明らかに増えた場合、脂漏性脱毛症が進行している可能性があります。また、抜けた毛の毛根部分に白い塊(角栓様物質)が付着していることもあります。

髪自体が細く弱々しくなるなど、毛質の変化も重要なサインです。

進行すると見られる症状

初期症状を放置すると、症状はさらに進行し、より深刻な状態になることがあります。

頭皮のべたつきと臭い

皮脂の過剰分泌が続くと、頭皮は常にべたついた状態になります。この過剰な皮脂が酸化したり、細菌によって分解されたりすることで、不快な臭いが発生することがあります。

シャンプーをしてもすぐにべたつきや臭いが気になる場合は、注意が必要です。

脂漏性皮膚炎への移行

頭皮の炎症が慢性化すると、脂漏性皮膚炎という明確な皮膚疾患に移行します。脂漏性皮膚炎では、フケ、かゆみ、赤みに加え、黄色いかさぶたや湿疹などが現れ、治療がより長期化する傾向があります。

この状態になると、セルフケアだけでの改善は難しく、皮膚科での専門的な治療が必要となります。

鏡とスマホでできる頭皮セルフチェック3ステップ

自分の頭皮の状態を把握することは、脂漏性脱毛症の早期発見や予防に繋がります。特別な道具がなくても、鏡とスマートフォンを使って簡単にセルフチェックができます。

セルフチェックの準備

正確なチェックのためには、適切な準備が大切です。

必要なものと環境

手鏡(三面鏡があればより広範囲を確認できます)、スマートフォンのカメラ機能(拡大機能があると便利)、明るい照明のある場所を準備します。

髪をかき分けやすいように、ヘアクリップやコームもあると良いでしょう。

チェックを行うタイミング

シャンプー前の乾いた状態の頭皮、またはシャンプー後しっかり乾かした後の頭皮をチェックするのがおすすめです。皮脂の状態を見るならシャンプー前、炎症や乾燥の状態を見るならシャンプー後が良いでしょう。

定期的に、例えば週に一度など、同じタイミングでチェックすると変化に気づきやすくなります。

ステップ1 頭皮の色と状態を確認

まず、頭皮全体の色と、炎症や湿疹がないかを確認します。

健康な頭皮との比較

健康な頭皮は、青白い色または透明感のある白色をしています。これに対し、炎症を起こしている頭皮は赤っぽく、血行不良の場合は黄色っぽく見えることがあります。

頭皮の色でわかる健康状態

| 頭皮の色 | 主な状態 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 青白い・透明感のある白 | 健康な状態 | 良好な血行、適度な水分量 |

| 赤い | 炎症、敏感な状態 | 刺激、日焼け、皮膚炎の初期 |

| 黄色い | 血行不良、皮脂の酸化 | 生活習慣の乱れ、皮脂の過剰分泌 |

赤み、黄ばみ、湿疹の有無

鏡を使い、髪をかき分けながら頭頂部、側頭部、後頭部、生え際など、頭皮全体をくまなく観察します。

部分的な赤み、黄色っぽい変色、プツプツとした湿疹、かさぶたなどがないか、スマートフォンのカメラで撮影して拡大して見ると、より詳細に確認できます。

ステップ2 フケと皮脂の状態を観察

次に、フケの量や質、皮脂のべたつき具合を確認します。

フケの量、色、大きさ

指で頭皮を優しく擦ってみたり、黒い紙の上で髪を梳かしたりして、フケがどの程度出るかを確認します。

フケの色(白いか黄色いか)、大きさ(細かい粉状か、ある程度まとまった大きさか)、湿り気(乾燥しているか、脂っぽいか)を観察します。特に、黄色っぽく脂っぽいフケは脂漏性皮膚炎のサインである可能性があります。

皮脂のべたつき具合

指の腹で頭皮をそっと触ってみて、皮脂のべたつき具合を確認します。シャンプー後数時間でべたつく、あるいは常に脂っぽい感じがする場合は、皮脂の分泌が過剰になっている可能性があります。

特にTゾーンや髪の生え際は皮脂腺が多いため、念入りにチェックしましょう。

ステップ3 毛髪と毛穴の状態をチェック

最後に、髪の毛の状態と毛穴の詰まり具合を確認します。

髪の太さやハリ

髪の毛一本一本の太さや、全体的なハリ・コシがあるかを確認します。以前と比べて髪が細くなった、切れやすくなった、ハリがなくなったと感じる場合は注意が必要です。特に頭頂部や分け目の髪の状態をよく観察しましょう。

毛穴の詰まりや炎症

スマートフォンのカメラで頭皮を接写し、毛穴の状態を確認します。健康な毛穴はくぼんで見え、一つの毛穴から複数本の毛が生えていることもあります。

毛穴が皮脂や角質で白っぽく詰まっている、毛穴の周りが赤く炎症を起こしているといった状態は、頭皮環境が悪化しているサインです。

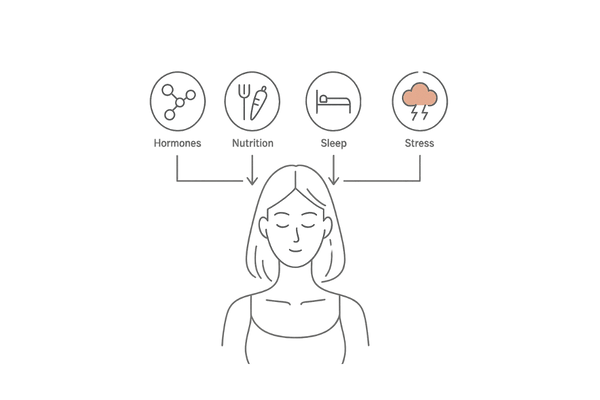

ホルモン・生活習慣・ストレスが絡む発症の仕組み

脂漏性脱毛症の発症には、単一の原因だけでなく、ホルモンバランスの乱れ、日々の生活習慣、精神的なストレスなどが複雑に関与しています。

これらの要因がどのように影響し合うのかを理解することが、適切な対策や改善に繋がります。

ホルモンバランスの乱れと皮脂分泌

ホルモンは、皮脂腺の活動をコントロールする重要な役割を担っています。特に性ホルモンのバランスが崩れると、皮脂の分泌量に影響が出やすくなります。

男性ホルモンの影響

男性ホルモンの一種であるテストステロンは、体内で5αリダクターゼという酵素によってジヒドロテストステロン(DHT)に変換されます。このDHTが皮脂腺を刺激し、皮脂の分泌を促進する作用があります。

女性でも副腎や卵巣で男性ホルモンは作られており、そのバランスが崩れると皮脂分泌が過剰になることがあります。

女性ホルモンの周期的な変動

女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)には皮脂分泌を抑制する働きがあり、プロゲステロン(黄体ホルモン)には皮脂分泌を促進する傾向があります。

月経周期や妊娠、更年期など、女性ホルモンのバランスが大きく変動する時期は、皮脂の分泌量も変化しやすく、頭皮トラブルが起こりやすいと言えます。

ホルモンと皮脂への影響

| ホルモン種類 | 主な作用 | 皮脂分泌への影響 |

|---|---|---|

| テストステロン (DHT) | 男性ホルモン | 皮脂分泌を促進 |

| エストロゲン | 女性ホルモン(卵胞ホルモン) | 皮脂分泌を抑制傾向 |

| プロゲステロン | 女性ホルモン(黄体ホルモン) | 皮脂分泌を促進傾向 |

生活習慣の関与

日々の生活習慣も、頭皮環境や皮脂の分泌に大きな影響を与えます。見直せる点がないか、振り返ってみましょう。

食生活の偏りと皮脂

脂肪分の多い食事、糖質の過剰摂取、刺激物(香辛料、アルコールなど)の摂りすぎは、皮脂の分泌を増加させる可能性があります。

特に、ビタミンB群(B2、B6など)は皮脂の分泌をコントロールする働きがあるため、不足すると皮脂バランスが乱れやすくなります。バランスの取れた食事が、健康な頭皮を育む上で重要です。

皮脂分泌に影響を与える可能性のある食品

- 高脂肪食(揚げ物、肉類の脂身など)

- 高糖質食(お菓子、清涼飲料水など)

- 刺激物(香辛料、カフェイン、アルコールなど)

睡眠不足と頭皮環境

睡眠不足は、自律神経の乱れを引き起こし、ホルモンバランスにも影響を与えます。

また、皮膚のターンオーバー(新陳代謝)は主に睡眠中に行われるため、睡眠が不足すると頭皮のターンオーバーが乱れ、バリア機能の低下や皮脂分泌の異常に繋がることがあります。

質の高い睡眠を十分にとることが、頭皮環境の改善に役立ちます。

不適切なシャンプー選びと洗い方

洗浄力の強すぎるシャンプーは、頭皮に必要な皮脂まで奪い去り、乾燥を招いたり、逆に皮脂の過剰分泌を促したりすることがあります。

また、シャンプーやコンディショナーのすすぎ残しは、毛穴詰まりや頭皮への刺激となり、皮膚炎の原因になることも。

自分の頭皮タイプに合ったシャンプーを選び、正しい方法で洗髪することが大切です。

ストレスと自律神経の関係

精神的なストレスも、脂漏性脱毛症の大きな誘因の一つです。ストレスは自律神経やホルモンバランスを乱し、頭皮環境を悪化させます。

ストレスが皮脂腺を刺激する

ストレスを感じると、体は抗ストレスホルモンであるコルチゾールを分泌します。また、自律神経のうち交感神経が優位になり、男性ホルモンの分泌を促すことがあります。

これらのホルモンの影響で皮脂腺が刺激され、皮脂の分泌が過剰になることがあります。

免疫力低下とマラセチアの増殖

慢性的なストレスは、体の免疫機能を低下させる可能性があります。免疫力が低下すると、普段は問題を起こさないマラセチア菌のような常在菌が異常に増殖しやすくなり、脂漏性皮膚炎やそれに伴う脱毛を引き起こすリスクが高まります。

適度な休息やリフレッシュ方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにすることが重要です。

放置で進行?女性のQOLに及ぶリスクと影響

脂漏性脱毛症は、初期症状が軽微な場合でも、放置すると徐々に進行し、見た目だけでなく精神面にも影響を及ぼす可能性があります。早期に適切な対策を講じることが、QOL(生活の質)を維持するために大切です。

脱毛の進行と範囲拡大

脂漏性脱毛症による抜け毛は、最初は気づきにくい程度かもしれませんが、時間とともにその量が増え、範囲も広がることがあります。

初期症状を見逃すことの危険性

フケやかゆみといった初期症状を「一時的なものだろう」「シャンプーが合わないだけかな」と軽視してしまうと、根本的な原因である皮脂バランスの乱れやマラセチア菌の増殖が改善されず、症状が悪化する可能性があります。

炎症が慢性化すると、毛根がダメージを受け、健康な髪が育ちにくくなり、脱毛が進行します。

AGA(女性男性型脱毛症)との違い

女性の薄毛には、AGA(FAGA:Female Androgenetic Alopecia)と呼ばれる女性男性型脱毛症もあります。これは主に頭頂部の髪が薄くなる特徴があり、原因や治療法が脂漏性脱毛症とは異なります。

自己判断せずに皮膚科を受診し、正確な診断を受けることが、適切な対策への第一歩です。脂漏性脱毛症とAGAが併発することもあります。

脂漏性脱毛症とAGA(FAGA)の主な違い

| 項目 | 脂漏性脱毛症 | AGA(FAGA) |

|---|---|---|

| 主な原因 | 皮脂の過剰分泌、マラセチア菌の増殖、頭皮の炎症 | 遺伝的要因、女性ホルモンの減少、男性ホルモンの影響 |

| 主な症状 | フケ、かゆみ、赤み、湿疹、脂っぽい頭皮、炎症に伴う脱毛 | 頭頂部や分け目のびまん性の薄毛、髪のハリ・コシ低下 |

| 炎症の有無 | 伴うことが多い | 通常は伴わない |

慢性的な皮膚炎への発展

脂漏性脱毛症の背景には、しばしば脂漏性皮膚炎が存在します。この皮膚炎が慢性化すると、治療が難しくなることがあります。

繰り返すかゆみと炎症

適切な治療を行わないと、頭皮のかゆみや炎症が良くなったり悪くなったりを繰り返し、慢性的な状態に移行することがあります。

慢性化した炎症は、頭皮のバリア機能をさらに低下させ、外部からの刺激に敏感になったり、細菌感染を起こしやすくなったりするリスクを高めます。

治療が困難になるケース

長期間放置された脂漏性皮膚炎や、自己判断での不適切なケアを続けた結果、症状が複雑化し、治療に時間がかかるケースがあります。

また、炎症が毛包(毛根を包む組織)の深部にまで及ぶと、毛髪の再生能力が低下し、永続的な脱毛に繋がる可能性も否定できません。早期の皮膚科受診が重要です。

QOL(生活の質)への影響

薄毛や頭皮トラブルは、見た目の問題だけでなく、心理的な側面にも影響を与え、生活の質を低下させることがあります。

外見へのコンプレックス

髪は容姿の印象を大きく左右するため、薄毛やフケ、頭皮の赤みなどが目立つようになると、人目が気になり、自信を失ってしまうことがあります。

ヘアスタイルが思い通りに決まらない、帽子が手放せないなど、日常生活で制約を感じることも少なくありません。

精神的な負担とストレス増加

薄毛の悩みは、時に深刻な精神的ストレスとなることがあります。他人からの視線を過剰に意識したり、将来への不安を感じたりすることで、さらにストレスが増大し、それがまた頭皮環境を悪化させるという悪循環に陥ることもあります。

一人で抱え込まず、専門医に相談することが大切です。

脂漏性脱毛症がQOLに与える影響の例

- 他人の視線が気になる

- 自信の喪失

- 社交活動への消極性

- 精神的ストレスの増加

- おしゃれを楽しめない

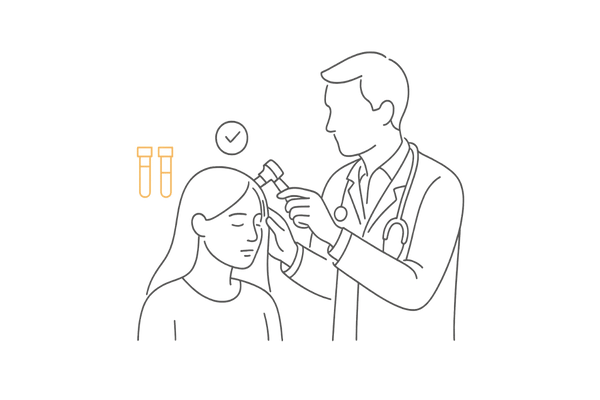

専門医の視点で行う頭皮・血液・画像検査の流れ

脂漏性脱毛症の診断と適切な治療のためには、皮膚科専門医による正確な検査が重要です。問診から始まり、頭皮の状態を詳細に調べる検査、必要に応じて血液検査などが行われます。

皮膚科専門医による問診と視診

まず、患者さんから症状や生活習慣について詳しく話を伺い、頭皮の状態を直接観察します。

症状の発生時期や経過のヒアリング

いつからどのような症状(フケ、かゆみ、抜け毛など)が現れたか、症状はどのように変化してきたか、既往歴、家族歴、現在使用しているヘアケア製品、生活習慣(食事、睡眠、ストレスなど)について詳しく聞き取ります。

これらの情報は、診断の手がかりとなります。

頭皮全体の詳細な観察

医師が直接、頭皮全体の色、赤みの有無や範囲、フケの性状(乾燥しているか脂っぽいか)、湿疹やかさぶたの有無、毛髪の密度や太さ、毛穴の状態などを詳細に観察します。特に、脂漏性皮膚炎に特徴的な所見がないかを確認します。

頭皮環境を調べる検査

視診に加えて、より客観的に頭皮の状態を評価するために、専用の機器を用いた検査を行います。

マイクロスコープ検査

マイクロスコープ(ダーモスコープとも呼ばれる)を使って、頭皮や毛穴、毛髪の状態を数十倍から数百倍に拡大して観察します。

これにより、肉眼では見えない毛穴の詰まり具合、皮脂の量、炎症の程度、マラセチア菌の存在を示唆する所見、毛髪の太さや成長状態などを詳細に把握できます。この検査は、脂漏性脱毛症の診断や治療効果の判定に非常に有用です。

皮脂量測定・角質水分量測定

専用の機器を用いて、頭皮の皮脂量や角質層の水分量を測定することがあります。皮脂量が過剰であるか、あるいは乾燥していないかなどを客観的な数値で評価し、スキンケア指導や治療方針の決定に役立てます。

これらの検査は、頭皮のバリア機能の状態を知る上でも重要です。

頭皮検査の主な項目と目的

| 検査名 | 主な目的 | わかることの例 |

|---|---|---|

| マイクロスコープ検査 | 頭皮・毛穴・毛髪の拡大観察 | 毛穴の詰まり、炎症、皮脂の状態、毛髪の太さ |

| 皮脂量測定 | 頭皮の皮脂分泌量の評価 | 皮脂の過剰または不足 |

| 角質水分量測定 | 頭皮の乾燥状態の評価 | バリア機能の状態 |

必要に応じて行う追加検査

上記の検査に加えて、他の疾患との鑑別や全身状態の評価のために、追加の検査を行うことがあります。

血液検査で全身状態を把握

ホルモンバランスの乱れ(甲状腺ホルモンや性ホルモンなど)、栄養状態(鉄分、亜鉛、ビタミンなどの欠乏)、炎症反応の有無などを調べるために血液検査を行うことがあります。

これにより、脂漏性脱毛症の背景にある可能性のある全身的な要因を探り、治療方針の参考にします。例えば、貧血や亜鉛欠乏は抜け毛の原因となることがあります。

真菌検査でマラセチアを確認

脂漏性皮膚炎が疑われる場合、フケや頭皮の鱗屑(りんせつ:皮膚表面からはがれ落ちる角質片)を少量採取し、顕微鏡でマラセチア菌の増殖を確認する真菌検査(KOH直接鏡検法)を行うことがあります。

これにより、マラセチア菌の関与を直接的に評価できます。

外用薬・内服・生活指導を組み合わせた治療プラン

脂漏性脱毛症の治療は、単一の方法に頼るのではなく、炎症を抑える外用薬、皮脂分泌をコントロールする内服薬、そして根本的な原因にアプローチする生活習慣の改善指導を組み合わせた総合的なプランで進めます。

皮膚科医と相談しながら、個々の症状や状態に合わせた治療法を選択することが大切です。

炎症を抑える外用薬治療

まず、頭皮の炎症やかゆみ、フケといった症状を抑えるために、外用薬(塗り薬)を使用します。これにより、不快な症状を軽減し、頭皮環境の悪化を防ぎます。

抗真菌薬の役割と種類

脂漏性皮膚炎の原因の一つであるマラセチア菌の増殖を抑えるために、抗真菌薬の外用薬(ケトコナゾール、ミコナゾールなどを含有するローションやクリーム、シャンプーなど)を使用します。

これにより、菌の活動を抑制し、炎症やフケの改善を目指します。医師の指示通り、適切な期間と頻度で使用することが重要です。

ステロイド外用薬の適切な使用

炎症やかゆみが強い場合には、短期間、ステロイド外用薬を使用して症状を速やかに鎮めることがあります。

ステロイドには炎症を抑える強力な作用がありますが、長期間の使用や不適切な使用は副作用のリスクもあるため、必ず医師の指導のもとで使用します。

症状が改善したら、徐々に減量したり、より作用の弱いものに変更したりします。

皮脂分泌をコントロールする内服薬

外用薬だけでは改善が不十分な場合や、皮脂の過剰分泌が著しい場合には、内服薬(飲み薬)による治療を検討します。

ビタミン剤や抗アンドロゲン薬

皮脂の分泌をコントロールする作用のあるビタミンB2、B6、ビオチンなどのビタミン剤や、男性ホルモンの働きを抑えることで皮脂分泌を抑制する抗アンドロゲン薬(スピロノラクトンなど、女性の場合に限り使用を検討)が処方されることがあります。

これらの薬は、医師が症状や体質を考慮して選択します。

医師の指示に基づく薬の服用

内服薬は、効果だけでなく副作用の可能性もあるため、必ず医師の診察を受け、指示された用法・用量を守って服用することが大切です。自己判断で量を変更したり、中止したりしないようにしましょう。

治療効果や副作用の有無を確認するために、定期的な通院が必要です。

主な治療薬の分類と目的

| 薬の種類 | 主な薬剤例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 抗真菌外用薬 | ケトコナゾール、ミコナゾール | マラセチア菌の増殖抑制、フケ・かゆみの改善 |

| ステロイド外用薬 | 医師が選択(強さによる) | 頭皮の炎症・かゆみの鎮静 |

| ビタミン剤(内服) | ビタミンB2, B6, ビオチン | 皮脂分泌の調整、皮膚代謝の正常化 |

根本改善を目指す生活習慣指導

薬物治療と並行して、脂漏性脱毛症の根本的な原因となりうる生活習慣を見直し、改善していくことが非常に重要です。これにより、治療効果を高め、再発を予防します。

食事療法と栄養バランス

脂肪分の多い食事や甘いもの、刺激物の摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけます。特に、皮脂のコントロールに関わるビタミンB群、抗酸化作用のあるビタミンC・E、皮膚の健康維持に必要な亜鉛などを積極的に摂取しましょう。

皮膚科医や管理栄養士から具体的な食事指導を受けることも有効です。

正しいシャンプー方法と頭皮ケア

頭皮に優しい低刺激性のシャンプーを選び、1日1回を目安に、爪を立てずに指の腹で優しく洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流します。洗髪後はドライヤーで頭皮までしっかり乾かすことが大切です。

また、保湿ローションなどで頭皮の乾燥を防ぐことも、バリア機能の維持に繋がります。

推奨される頭皮ケアのポイント

- 低刺激性シャンプーの使用

- 1日1回の洗髪(医師の指示による)

- 指の腹で優しく洗う

- 十分なすすぎ

- 洗髪後の速やかな乾燥

ストレスマネジメントの重要性

ストレスは皮脂分泌を過剰にし、免疫力を低下させるため、脂漏性脱毛症の悪化要因となります。

十分な睡眠、適度な運動、趣味やリラックスできる時間を持つなど、自分に合ったストレス解消法を見つけて実践することが、頭皮環境の改善と再発防止に繋がります。

頭皮環境を整える毎日のケアと再発防止策

脂漏性脱毛症の治療効果を持続させ、再発を防ぐためには、日々のセルフケアが非常に重要です。正しい知識に基づいたケアを継続することで、健康な頭皮環境を維持し、美しい髪を育むことができます。

正しいシャンプー選びと洗髪方法

毎日のシャンプーは、頭皮環境を左右する基本的なケアです。選び方と洗い方を見直してみましょう。

頭皮タイプに合ったシャンプーの選択

自分の頭皮の状態(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合ったシャンプーを選ぶことが大切です。

脂漏性皮膚炎の傾向がある場合は、抗真菌成分(ミコナゾール硝酸塩、ピロクトンオラミンなど)が配合された薬用シャンプーや、アミノ酸系などの低刺激性の洗浄成分を使用したシャンプーが推奨されます。

皮膚科医に相談して、適切な製品を選ぶと良いでしょう。

シャンプー選びのポイント

| 頭皮タイプ | 推奨されるシャンプー成分・特徴 | 避けた方が良い成分・特徴 |

|---|---|---|

| 脂性肌・脂漏性傾向 | 抗真菌成分、適度な洗浄力、さっぱりした洗い上がり | 油分の多いもの、刺激の強いもの |

| 乾燥肌・敏感肌 | アミノ酸系洗浄成分、保湿成分配合、低刺激性 | 高級アルコール系(ラウリル硫酸など)の強い洗浄剤 |

刺激を避けた優しい洗い方

洗髪時には、爪を立てずに指の腹を使って、頭皮をマッサージするように優しく洗いましょう。シャンプー剤を直接頭皮につけるのではなく、手でよく泡立ててから髪と頭皮に馴染ませます。

すすぎは特に丁寧に行い、シャンプー剤やコンディショナーが残らないように注意します。熱すぎるお湯は頭皮を乾燥させる原因になるため、ぬるま湯を使用するのがおすすめです。

食生活で見直すべきポイント

健康な頭皮と髪のためには、内側からのケア、つまりバランスの取れた食事が欠かせません。

皮脂コントロールに役立つ栄養素

ビタミンB群(特にB2、B6)は、脂質の代謝を助け、皮脂の分泌を正常に保つ働きがあります。これらはレバー、魚介類、乳製品、豆類、緑黄色野菜などに多く含まれます。

また、抗酸化作用のあるビタミンC(果物、野菜)やビタミンE(ナッツ類、植物油)、皮膚の新陳代謝を促す亜鉛(牡蠣、肉類、大豆製品)も積極的に摂取したい栄養素です。

避けるべき食品と飲み物

脂肪分の多い食事(揚げ物、スナック菓子など)、糖質の多い食品(ケーキ、チョコレート、清涼飲料水など)、刺激物(香辛料、カフェイン、アルコールなど)は、皮脂の分泌を過剰にしたり、炎症を悪化させたりする可能性があるため、摂りすぎに注意しましょう。

完全に断つ必要はありませんが、摂取頻度や量を意識することが大切です。

睡眠とストレス管理による再発予防

質の高い睡眠と適切なストレス管理は、ホルモンバランスを整え、免疫機能を維持し、頭皮環境の安定に繋がります。

質の高い睡眠を確保する工夫

毎日同じ時間に寝起きする、寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控える、カフェインの摂取を避ける、リラックスできる寝室環境を整えるなど、質の高い睡眠を得るための工夫をしましょう。

睡眠不足は自律神経の乱れを招き、皮脂の過剰分泌や頭皮のターンオーバーの乱れに繋がります。

睡眠の質を高めるためのヒント

- 規則正しい睡眠時間

- 就寝前のカフェイン・アルコール摂取を避ける

- リラックスできる入浴

- 快適な寝具・寝室環境

日常でできるストレス対策

適度な運動(ウォーキング、ヨガなど)、趣味や好きなことに没頭する時間を作る、親しい人と話す、瞑想や深呼吸をするなど、自分に合ったストレス解消法を見つけて日常生活に取り入れましょう。

ストレスを完全に無くすことは難しいですが、上手にコントロールすることが、脂漏性脱毛症の再発予防には重要です。

定期的な皮膚科受診のすすめ

症状が改善した後も、再発を防ぎ、良好な頭皮状態を維持するためには、定期的な皮膚科受診が推奨されます。

早期発見・早期治療のメリット

定期的に専門医のチェックを受けることで、もし再発の兆候が見られても、ごく初期の段階で発見し、迅速に対処することができます。早期であればあるほど、治療は軽微で済み、症状の悪化や慢性化を防ぐことができます。

専門医による継続的なフォローアップ

皮膚科医は、個々の頭皮状態や生活習慣の変化に合わせて、適切なアドバイスやケア方法の調整を行います。

季節の変化や体調によって頭皮の状態も変わることがあるため、継続的なフォローアップを受けることで、長期的に安定した頭皮環境を保つ手助けとなります。

よくある質問

- 脂漏性脱毛症は治りますか?

-

適切な治療とケアで改善が見込めます。完治というより、症状をコントロールし、良い状態を維持することが目標です。

脂漏性脱毛症は、原因となる皮脂バランスの乱れやマラセチア菌の活動を抑え、頭皮の炎症を鎮めることで、症状の改善が期待できます。

ただし、体質や生活習慣が関与することが多いため、「完治」というよりは、症状が現れないようにコントロールし、良好な頭皮環境を長期的に維持していくことが治療の主な目標となります。

根気強く治療とセルフケアを続けることが大切です。

- シャンプーは毎日した方が良いですか?

-

頭皮の状態や季節によりますが、基本的には毎日洗い、頭皮を清潔に保つことを推奨します。ただし、乾燥が強い場合は医師に相談してください。

脂漏性脱毛症の方は、皮脂や汗、汚れを適切に洗い流し、頭皮を清潔に保つことが基本です。そのため、原則として1日1回のシャンプーが推奨されます。

ただし、頭皮の乾燥が非常に強い場合や、冬場など空気が乾燥している時期には、洗いすぎが逆効果になることもあります。個々の状態に合わせて、医師が適切な洗髪頻度をアドバイスします。

- AGA治療薬は効果がありますか?

-

脂漏性脱毛症の原因はAGAとは異なるため、AGA治療薬が直接的な効果を示すわけではありません。まずは皮膚科で正確な診断を受けることが大切です。

AGA(男性型脱毛症・女性型脱毛症)は、主に男性ホルモンの影響で毛周期が乱れることによって起こる脱毛症です。一方、脂漏性脱毛症は皮脂の過剰分泌とマラセチア菌、それに伴う炎症が主な原因です。

そのため、AGA治療薬(フィナステリドやミノキシジルなど)が脂漏性脱毛症に直接的な治療効果を発揮するわけではありません。

ただし、両者を併発しているケースもあるため、まずは皮膚科で正確な診断を受け、適切な治療法を選択することが重要です。

- 食生活で特に気をつけることは何ですか?

-

脂質の多い食事や刺激物を避け、ビタミンB群やビタミンC、亜鉛などをバランス良く摂取することを心がけましょう。

皮脂の分泌を過剰にする可能性のある、脂肪分の多い食事(揚げ物、ファストフード、脂身の多い肉など)や、糖質の多い食品(お菓子、ジュースなど)の摂りすぎには注意が必要です。

また、香辛料やアルコール、カフェインなどの刺激物も、症状を悪化させる場合があるので控えめにしましょう。

一方で、皮脂の代謝を助けるビタミンB群(レバー、魚、大豆製品、緑黄色野菜)、抗酸化作用のあるビタミンC(果物、野菜)、皮膚の健康維持に必要な亜鉛(牡蠣、赤身肉、ナッツ類)などをバランス良く摂取することが、頭皮環境の改善に繋がります。

食事で意識したい栄養素と食品例

栄養素 主な働き 多く含む食品例 ビタミンB2 脂質の代謝促進、皮膚・粘膜の健康維持 レバー、うなぎ、卵、納豆、乳製品 ビタミンB6 タンパク質の代謝、皮膚炎の予防 マグロ、カツオ、鶏肉、バナナ、ニンニク ビタミンC 抗酸化作用、コラーゲン生成促進 パプリカ、ブロッコリー、キウイ、柑橘類 亜鉛 皮膚の新陳代謝促進、免疫機能維持 牡蠣、牛肉、豚レバー、チーズ、大豆製品 - 治療期間はどのくらいですか?

-

症状の程度や治療への反応によって個人差がありますが、数ヶ月から半年程度、あるいはそれ以上かかる場合もあります。根気強く治療を続けることが重要です。

脂漏性脱毛症の治療期間は、症状の重症度、炎症の範囲、治療開始時期、そして患者さん自身の治療への取り組み方(処方された薬の適切な使用、生活習慣の改善など)によって大きく異なります。

一般的には、数ヶ月から半年程度の治療で症状の改善が見られることが多いですが、慢性化している場合や重症例では、それ以上の期間が必要となることもあります。

途中で自己判断で治療を中断せず、医師の指示に従って根気強く続けることが、良好な結果を得るために大切です。

脂漏性脱毛症の具体的な「症状」について知っておくことで、セルフチェックが可能になります。詳しくは以下の記事で脂漏性脱毛症の症状について解説しております。

参考文献

WOLFF, Hans; FISCHER, Tobias W.; BLUME-PEYTAVI, Ulrike. The diagnosis and treatment of hair and scalp diseases. Deutsches Ärzteblatt International, 2016, 113.21: 377.

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

AYANLOWO, Olusola Olabisi. Scalp and hair disorders at the dermatology outpatient clinic of a tertiary hospital. Port Harcourt Medical Journal, 2017, 11.3: 127-133.

CLARK, Gary W.; POPE, Sara M.; JABOORI, Khalid A. Diagnosis and treatment of seborrheic dermatitis. American family physician, 2015, 91.3: 185-190.

VANO-GALVAN, Sergio, et al. A comprehensive literature review and an international expert consensus on the management of scalp seborrheic dermatitis in adults. European Journal of Dermatology, 2024, 34.Supp 1: 4-16.

ZOUBOULIS, Christos C., et al. Menstrual Cycle Patterns as A Key to Understand Hair and Scalp Disorders: an International Study on 17,009 Women. Journal of Womens Health and Development, 2024, 7.4: 177-183.

HWANG, Jonathan C., et al. Allergic contact dermatitis of the scalp: A review of an underdiagnosed entity. International Journal of Women’s Dermatology, 2024, 10.3: e167.

RAFFI, Jodie; SURESH, Raagini; AGBAI, Oma. Clinical recognition and management of alopecia in women of color. International Journal of Women’s Dermatology, 2019, 5.5: 314-319.

VÁZQUEZ-HERRERA, Norma Elizabeth, et al. Scalp itch: a systematic review. Skin appendage disorders, 2018, 4.3: 187-199.

DE SOUZA, Brianna, et al. Bitemporal scalp hair loss: differential diagnosis of nonscarring and scarring conditions. The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, 2021, 14.2: 26.

脂漏性脱毛症の関連記事