薬剤の服用が原因で起こる脱毛症は、女性にとって深刻な悩みです。しかし、適切な治療と予防策を講じることで、多くの場合、毛髪の回復が期待できます。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、薬剤性脱毛症に悩む女性の方向けに、内服薬や外用薬による治療から、先進的な施術、さらには日常生活でのケア方法まで、多角的なアプローチを詳しく解説します。

薄毛や抜け毛の不安を軽減し、健やかな髪を取り戻すための一助となれば幸いです。

内服薬の調整と追加療法—服薬スケジュールで発毛を後押し

薬剤性脱毛症の治療において、まず原因となっている薬剤の特定と、可能であればその調整が基本となります。しかし、自己判断での中断や減量は禁物です。必ず主治医と相談し、指示に従ってください。

その上で、発毛を促すための内服薬の追加を検討します。特に女性型脱毛症(FPHL)の傾向が見られる場合、ホルモンバランスを整える治療や、毛髪の成長に必要な栄養素を補給する内服薬が用いられることがあります。

原因薬剤の見直しと変更の可能性

薬剤性脱毛症が疑われる場合、医師は患者様の服用歴を詳細に確認します。原因薬剤の特定は治療の第一歩であり、非常に重要です。多くの場合、薬剤の服用開始から数週間~数ヶ月で脱毛の症状が現れます。

薬剤の中止・変更の判断基準

治療中の病気の状態や、代替薬の有無などを総合的に考慮し、原因薬剤の中止や変更を検討します。例えば、高血圧治療薬の一部や抗うつ薬、抗がん剤などが原因となることがあります。

代替薬への切り替えが可能な場合は、脱毛のリスクがより低い薬剤を選択します。ただし、原疾患の治療が優先されるため、安易な変更はできません。

休止期脱毛への対応

薬剤の影響で毛周期が乱れ、成長期にある毛髪が一斉に休止期に入ってしまうことで起こる休止期脱毛は、薬剤性脱毛症の典型的な症状の一つです。

原因薬剤の中止または変更後、数ヶ月で自然に回復することが多いですが、回復を早めるために積極的な治療を行うこともあります。

発毛を促す内服薬の選択

原因薬剤の調整と並行して、発毛を促進するための内服薬治療が行われることがあります。女性の薄毛治療では、男性とは異なるアプローチが必要です。

パントガールなど女性向け育毛サプリメント

パントガールは、女性のびまん性脱毛症や抜け毛の治療に用いられる内服薬です。毛髪の成長に必要なアミノ酸、タンパク質、ビタミンB群などをバランス良く含んでおり、毛根に栄養を供給し、毛髪の成長を内側からサポートします。

副作用のリスクが比較的低いとされていますが、効果には個人差があります。

ホルモンバランスを整える内服薬

女性の薄毛、特にFPHL(Female Pattern Hair Loss:女性型脱毛症)には、ホルモンバランスの乱れが関与している場合があります。医師の診断に基づき、低用量ピルやスピロノラクトンなどの抗アンドロゲン作用を持つ薬剤が処方されることがあります。

これらの薬剤は、男性ホルモンの影響を抑制し、抜け毛を減らす効果が期待できますが、副作用の可能性もあるため、定期的な診察が必要です。

内服薬治療における注意点

内服薬による治療は、効果が現れるまでに時間がかかることが一般的です。また、副作用のリスクも考慮し、医師の指示通りに服用することが大切です。

| 内服薬の種類 | 期待される効果 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| パントガール | 毛髪への栄養補給、びまん性脱毛の改善 | 効果発現に3~6ヶ月、稀に軽微な胃腸症状 |

| スピロノラクトン | 抗アンドロゲン作用、FPHLの改善 | 電解質異常、月経不順、定期的な血液検査が必要 |

| 低用量ピル | ホルモンバランス調整、FPHLの改善 | 血栓症リスク、吐き気、頭痛など |

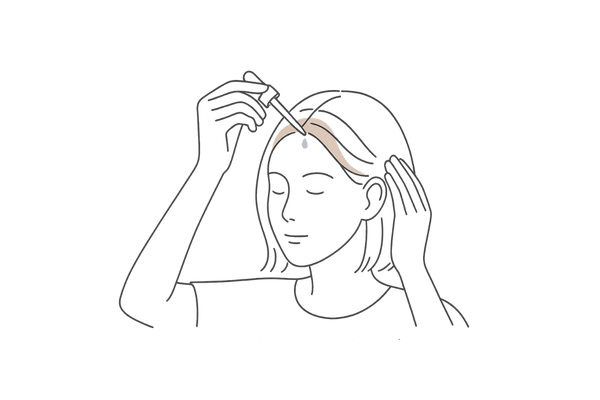

外用薬で頭皮を強化—ミノキシジルなどの局所治療

薬剤性脱毛症の治療において、内服薬と並行して、あるいは単独で用いられるのが外用薬です。頭皮に直接塗布することで、毛根に作用し発毛を促したり、頭皮環境を整えたりする効果が期待できます。

特にミノキシジルは、女性の薄毛治療にも広く用いられています。

ミノキシジル外用薬の役割と効果

ミノキシジルは、もともと高血圧治療薬として開発されましたが、副作用として多毛が見られたことから、発毛剤として転用された経緯があります。

血管拡張作用により頭皮の血流を改善し、毛母細胞を活性化させることで発毛を促進すると考えられています。

女性におけるミノキシジルの適切な濃度

女性の薄毛治療には、一般的に1%濃度のミノキシジル外用薬が推奨されます。男性用の5%濃度のものを使用すると、多毛症などの副作用のリスクが高まるため注意が必要です。医師の指導のもと、適切な濃度の製品を選びましょう。

ミノキシジル使用初期の抜け毛増加(初期脱毛)について

ミノキシジルの使用を開始して数週間後に、一時的に抜け毛が増えることがあります。これは初期脱毛と呼ばれ、休止期にあった古い毛髪が新しい毛髪に押し出されるために起こる現象です。

治療が順調に進んでいる証拠とも言えるため、自己判断で使用を中止せず、継続することが大切です。通常、1~2ヶ月程度で治まります。

その他の育毛外用薬と頭皮ケア製品

ミノキシジル以外にも、様々な有効成分を含む育毛外用薬や頭皮ケア製品があります。これらは、頭皮の炎症を抑えたり、保湿したり、血行を促進したりすることで、健康な毛髪が育つ環境をサポートします。

アデノシン配合外用薬

アデノシンは、毛乳頭細胞に直接作用し、発毛促進因子FGF-7の産生を高めることで、発毛を促す効果が期待される成分です。ミノキシジルとは異なる作用機序を持つため、併用されることもあります。

頭皮の血行を促進する成分

センブリエキスやニコチン酸アミドなど、頭皮の血行を促進する成分を含む外用薬も、毛根への栄養供給を助け、育毛をサポートします。これらの成分は、比較的マイルドな作用で、日常的な頭皮ケアに取り入れやすいでしょう。

外用薬の正しい使い方と注意点

外用薬の効果を最大限に引き出すためには、正しい使い方を守ることが重要です。また、副作用が現れた場合は、速やかに医師に相談してください。

| ポイント | 具体的な方法 | 理由 |

|---|---|---|

| 塗布量と回数 | 製品の指示通り、1日1~2回、適量を塗布 | 過剰な使用は副作用のリスクを高める |

| 塗布するタイミング | 洗髪後、頭皮が清潔で乾いた状態 | 成分の浸透を高めるため |

| マッサージ | 塗布後、指の腹で優しくマッサージ | 血行促進と成分の浸透を助ける |

レーザー・PRP・育毛メソセラピー—薬以外の先端施術

内服薬や外用薬による治療で十分な効果が得られない場合や、より積極的な治療を希望する場合には、薬以外の先端的な施術が選択肢となります。

これらの施術は、毛根を直接刺激したり、成長因子を補給したりすることで、発毛を促すことを目的としています。

低出力レーザー治療(LLLT)

低出力レーザー治療(Low Level Laser Therapy, LLLT)は、特定の波長の赤色光や近赤外線を頭皮に照射することで、毛母細胞の活性化や血流改善を促し、発毛をサポートする治療法です。

痛みや副作用がほとんどないとされ、自宅用の機器も市販されていますが、クリニックでの治療はより効果的な出力や照射方法で行われます。

LLLTの作用と期待される効果

レーザー光が細胞内のミトコンドリアに作用し、ATP(アデノシン三リン酸)の産生を促進することで細胞活動が活発になると考えられています。これにより、毛母細胞の分裂が促され、毛髪の成長期が延長される効果が期待できます。

FPHL(女性型脱毛症)に対しても有効性が報告されています。

PRP(多血小板血漿)療法

PRP療法は、患者様ご自身の血液から血小板を多く含む成分(PRP)を抽出し、それを頭皮に直接注入する再生医療の一種です。血小板には多くの成長因子が含まれており、これらの成長因子が毛根を刺激し、毛髪の再生を促します。

PRP療法の流れと特徴

まず採血を行い、専用の遠心分離機で血液を処理してPRPを作成します。その後、麻酔クリームなどで痛みを軽減した上で、PRPを薄毛の気になる部分の頭皮に細かく注入します。

自身の血液を用いるため、アレルギーや拒絶反応のリスクが低いのが特徴です。

- 成長因子の活性化

- 毛母細胞の増殖促進

- 血管新生の促進

育毛メソセラピー

育毛メソセラピーは、発毛や育毛に有効な成分(ミノキシジル、ビタミン、アミノ酸、成長因子など)を、注射や特殊な機器を用いて頭皮の深部に直接注入する治療法です。成分を直接届けることで、より高い効果が期待できます。

注入する成分と期待される効果

クリニックによって使用する薬剤のカクテルは異なりますが、一般的にはミノキシジル、フィナステリド(男性向け)、各種ビタミン、ミネラル、ヒアルロン酸、成長因子などが用いられます。

これらの成分が複合的に作用し、毛周期の正常化、毛母細胞の活性化、頭皮環境の改善などを目指します。

先端施術の比較

これらの先端施術は、それぞれに特徴があり、適応や期待される効果、費用、ダウンタイムなどが異なります。医師とよく相談し、ご自身の状態や希望に合った治療法を選択することが重要です。

| 施術法 | 主な作用 | 特徴 |

|---|---|---|

| 低出力レーザー治療 | 細胞活性化、血流促進 | 非侵襲的、痛みが少ない、継続が必要 |

| PRP療法 | 成長因子による毛根刺激 | 自己血液使用、アレルギーリスク低 |

| 育毛メソセラピー | 有効成分を直接頭皮に注入 | 薬剤の選択肢が豊富、即効性が期待できる場合も |

栄養補給とサプリメント—体内環境を整えるヘルスケア

健康な毛髪を育むためには、薬や施術による直接的なアプローチだけでなく、体の中から環境を整えることも大切です。バランスの取れた食事による栄養補給は基本ですが、必要に応じてサプリメントを活用することも有効な手段の一つです。

特に薬剤性脱毛症の場合、体が薬剤の代謝や影響で栄養バランスを崩しやすいことも考えられます。

毛髪の成長に必要な栄養素

毛髪は主にケラチンというタンパク質でできています。そのため、良質なタンパク質の摂取は欠かせません。また、タンパク質の合成を助ける亜鉛や、頭皮の健康を保つビタミン類も重要です。

タンパク質(アミノ酸)

肉、魚、卵、大豆製品などに含まれるタンパク質は、分解されてアミノ酸となり、毛髪の主成分であるケラチンの材料となります。特にシスチンやメチオニンといった含硫アミノ酸は、ケラチンの形成に重要です。

亜鉛

亜鉛は、ケラチンの合成をサポートする重要なミネラルです。また、細胞分裂や免疫機能にも関与し、頭皮の健康維持に役立ちます。牡蠣、レバー、牛肉などに多く含まれます。不足すると抜け毛や薄毛の原因となることがあります。

ビタミンB群

ビタミンB群、特にビオチン(ビタミンB7)やパントテン酸(ビタミンB5)は、皮膚や粘膜の健康維持を助け、毛髪の成長にも関わっています。また、ビタミンB2は皮脂のバランスを整え、ビタミンB6はタンパク質の代謝を助けます。

鉄分

特に女性は月経により鉄分が不足しがちです。鉄分は血液中のヘモグロビンの材料となり、全身に酸素を運ぶ役割を担っています。頭皮への酸素供給が滞ると、毛母細胞の働きが低下し、薄毛や抜け毛につながることがあります。

栄養バランスを考えた食事のポイント

特定の栄養素だけを偏って摂取するのではなく、多様な食品からバランス良く栄養を摂ることが大切です。

| 栄養素 | 多く含む食品例 | 毛髪への主な役割 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 鶏むね肉、鮭、卵、豆腐 | 毛髪の主成分ケラチンの材料 |

| 亜鉛 | 牡蠣、豚レバー、牛肉(赤身) | ケラチン合成の補助、細胞分裂促進 |

| ビタミンB群 | レバー、マグロ、ナッツ類、緑黄色野菜 | 頭皮環境の維持、代謝促進 |

サプリメントの活用と注意点

食事だけで十分な栄養を摂取するのが難しい場合や、特定の栄養素が不足していると考えられる場合には、サプリメントの活用も検討できます。

ただし、サプリメントはあくまで補助的なものであり、過剰摂取はかえって健康を害することもあるため注意が必要です。

医師や専門家への相談

どのようなサプリメントが必要か、どのくらいの量を摂取すべきかは、個人の状態によって異なります。自己判断で多量に摂取するのではなく、医師や管理栄養士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。

特に薬剤を服用中の場合は、薬との相互作用も考慮する必要があります。

品質と安全性の確認

市場には様々な種類のサプリメントが出回っていますが、品質や安全性には差があります。信頼できるメーカーの製品を選び、表示内容をよく確認することが大切です。不明な点があれば、販売者やメーカーに問い合わせましょう。

日常習慣リセット—睡眠・ストレス・喫煙対策で回復促進

薬剤性脱毛症からの回復を促し、健康な毛髪を維持するためには、治療と並行して生活習慣を見直すことが重要です。

睡眠不足、過度なストレス、喫煙といった要因は、ホルモンバランスの乱れや血行不良を引き起こし、頭皮環境や毛髪の成長に悪影響を与える可能性があります。

質の高い睡眠の確保

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が活発に行われます。毛母細胞もこの恩恵を受け、毛髪の成長が促されます。質の高い睡眠を確保することは、薬剤性脱毛症の回復を助ける上で大切です。

睡眠不足が毛髪に与える影響

睡眠不足が続くと、成長ホルモンの分泌が減少し、自律神経のバランスも乱れやすくなります。これにより、頭皮の血行が悪化し、毛根への栄養供給が滞り、抜け毛や薄毛が進行する可能性があります。

快眠のための工夫

- 就寝前のカフェインやアルコールの摂取を控える

- 寝室の環境を整える(温度、湿度、光、音)

- 毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける

ストレスマネジメント

過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮の血行を悪化させる原因となります。また、ストレスによって免疫機能が低下すると、頭皮環境が悪化しやすくなります。

薬剤性脱毛症の悩みがさらなるストレスとならないよう、上手にコントロールすることが求められます。

ストレスが引き起こす頭皮トラブル

ストレスは、皮脂の過剰分泌や乾燥、炎症などを引き起こし、フケやかゆみ、さらには抜け毛を助長することがあります。円形脱毛症の原因の一つとしても知られています。

リラックス方法の見つけ方

自分に合ったリラックス方法を見つけ、日常生活に積極的に取り入れましょう。軽い運動、趣味の時間、瞑想、アロマテラピー、友人との会話などが有効です。ストレスを感じたら、早めに休息を取ることも大切です。

生活習慣と毛髪の健康

健康的な生活習慣は、毛髪だけでなく全身の健康にとっても重要です。薬剤性脱毛症の治療効果を高めるためにも、日々の生活を見直してみましょう。

| 生活習慣 | 毛髪への影響 | 改善策 |

|---|---|---|

| 睡眠 | 成長ホルモン分泌、細胞修復 | 規則正しい睡眠、寝室環境の整備 |

| ストレス | 血行不良、ホルモンバランスの乱れ | 適度な運動、趣味、リラクゼーション |

| 喫煙 | 血管収縮、ビタミンC破壊 | 禁煙、受動喫煙の回避 |

禁煙の重要性

喫煙は、毛髪にとって百害あって一利なしと言えます。タバコに含まれるニコチンは血管を収縮させ、頭皮への血流を著しく悪化させます。また、一酸化炭素は血液の酸素運搬能力を低下させ、毛母細胞の酸欠状態を引き起こします。

さらに、喫煙はビタミンCを大量に消費するため、コラーゲンの生成が妨げられ、頭皮の老化を早める原因にもなります。

禁煙による発毛環境の改善

禁煙することで、これらの悪影響が取り除かれ、頭皮の血行が改善し、毛母細胞に十分な酸素と栄養が供給されるようになります。薬剤性脱毛症の治療効果を高めるためにも、禁煙は非常に有効な手段です。

頭皮ケアとスタイリングの工夫—脱毛悪化を防ぐセルフケア

薬剤性脱毛症の治療中は、頭皮や毛髪がデリケートになっていることがあります。そのため、日常的な頭皮ケアやヘアスタイリングにおいても、脱毛を悪化させないための工夫が必要です。

優しいケアを心がけ、頭皮への負担を軽減することが、回復をサポートします。

正しいシャンプー方法と選び方

毎日のシャンプーは、頭皮を清潔に保つために重要ですが、洗いすぎや間違った方法はかえって頭皮にダメージを与える可能性があります。適切なシャンプー剤を選び、優しく洗うことを心がけましょう。

低刺激シャンプーの選択

薬剤の影響で頭皮が敏感になっている場合は、アミノ酸系やベタイン系などの低刺激な洗浄成分を使用したシャンプーを選びましょう。香料や着色料、防腐剤などが無添加、あるいは少ないものが望ましいです。

医師に相談して、推奨される製品を使用するのも良いでしょう。

頭皮を傷つけない洗い方

シャンプー前にはブラッシングで髪のもつれを解き、予洗いをしっかり行います。シャンプー剤は手のひらでよく泡立ててから髪と頭皮につけ、指の腹でマッサージするように優しく洗います。

爪を立ててゴシゴシ洗うのは避けましょう。すすぎは、シャンプー剤が残らないように十分に行います。

ドライヤーとブラッシングの注意点

洗髪後のドライヤーのかけ方や、日常のブラッシングも、頭皮や毛髪への負担を考慮して行う必要があります。

適切なドライヤーの使用法

濡れた髪はキューティクルが開いて傷みやすいため、洗髪後はできるだけ速やかに乾かします。ただし、高温の風を長時間当て続けると頭皮や髪が乾燥しすぎるため、ドライヤーは髪から20cm以上離し、同じ場所に集中して当てないようにします。

低温モードやスカルプモードがある場合は活用しましょう。8割程度乾いたら、冷風で仕上げるとキューティクルが引き締まります。

頭皮に優しいブラッシング

ブラッシングは、髪の汚れを落とし、頭皮の血行を促進する効果がありますが、やりすぎや力の入れすぎは禁物です。毛先のもつれを優しく解いてから、根元から毛先に向かってとかします。

ブラシは、先端が丸いものやクッション性のあるものなど、頭皮に優しい素材を選びましょう。

日常の頭皮ケア製品

シャンプーやコンディショナー以外にも、頭皮の保湿や血行促進を目的としたローションやエッセンスなどがあります。これらを活用することで、より健やかな頭皮環境を維持する助けになります。

| ケア用品 | 期待される効果 | 選び方のポイント |

|---|---|---|

| 育毛トニック・ローション | 頭皮の保湿、血行促進、フケ・かゆみ抑制 | 保湿成分、抗炎症成分、血行促進成分配合 |

| 頭皮マッサージ器 | 血行促進、リラクゼーション | 頭皮を傷つけない素材、適度な刺激 |

| 紫外線対策グッズ | 頭皮の日焼け防止、乾燥予防 | 帽子、日傘、頭皮用日焼け止め |

薄毛をカバーするヘアスタイリング

薬剤性脱毛症によって薄毛が気になる場合でも、ヘアスタイリングを工夫することで、見た目の印象を変え、精神的な負担を軽減することができます。美容師に相談し、自分に合った髪型やスタイリング方法を見つけましょう。

髪型や分け目の工夫

トップにボリュームを出しやすい髪型(レイヤースタイルなど)や、分け目をジグザグにする、あるいはいつもと違う位置に変えるだけでも、薄毛が目立ちにくくなることがあります。

パーマやカラーリングは、頭皮や髪への負担が少ない薬剤を選び、頻度を抑えるようにしましょう。

ウィッグやヘアピースの活用

薄毛の範囲が広い場合や、より積極的にカバーしたい場合には、ウィッグ(かつら)やヘアピース(部分ウィッグ)の活用も有効な選択肢です。

医療用ウィッグは、通気性や肌触りに配慮されたものが多く、自然な見た目の製品も増えています。専門のサロンで相談してみると良いでしょう。

主治医との連携モニタリング—効果判定と副作用管理

薬剤性脱毛症の治療は、原因薬剤の特定から始まり、内服薬、外用薬、さらには各種施術に至るまで、多岐にわたる可能性があります。これらの治療を安全かつ効果的に進めるためには、主治医との密な連携と定期的なモニタリングが欠かせません。

治療効果の判定と、万が一の副作用への迅速な対応が、治療成功の鍵を握ります。

定期的な診察と経過観察の重要性

治療を開始したら、医師の指示に従って定期的に診察を受け、頭皮や毛髪の状態をチェックしてもらうことが重要です。これにより、治療が計画通りに進んでいるか、効果は現れているか、副作用は出ていないかなどを客観的に評価できます。

治療効果の評価方法

医師は、視診や触診に加え、マイクロスコープを用いた頭皮の状態観察、写真撮影による毛量の変化の記録などを行います。患者様自身の自覚症状(抜け毛の量、髪のハリ・コシの変化など)も重要な情報となります。

効果判定には通常数ヶ月単位の期間が必要です。

副作用の早期発見と対処

どのような治療法にも、副作用のリスクは伴います。内服薬であれば胃腸症状やホルモンバランスへの影響、外用薬であれば頭皮のかぶれやかゆみなどが考えられます。

何か異常を感じたら、自己判断せずに速やかに主治医に相談し、指示を仰ぐことが大切です。早期発見・早期対処が、重篤化を防ぎます。

治療計画の見直しと調整

治療の経過や効果、副作用の有無などに応じて、治療計画は柔軟に見直されることがあります。思うような効果が得られない場合や、副作用が強く現れた場合には、薬剤の種類や量の変更、治療法の追加や切り替えなどを検討します。

患者と医師の目標共有

治療を開始する前に、患者様と医師との間で、治療の目標(どの程度の回復を目指すか、期間はどのくらいかなど)を共有しておくことが重要です。

現実的な目標を設定し、それに向かって協力して治療を進めていくことで、満足度の高い結果につながりやすくなります。

診察時に伝えるべき情報

定期診察の際には、医師に正確な情報を伝えることが、適切な診断と治療計画の調整につながります。以下の点を整理しておくと良いでしょう。

| 情報カテゴリ | 具体的な内容例 | 伝える目的 |

|---|---|---|

| 自覚症状の変化 | 抜け毛の増減、髪質の変化、頭皮のかゆみ・赤み | 治療効果や副作用の把握 |

| 生活習慣の変化 | 睡眠時間、食事内容、ストレス状況、喫煙・飲酒の有無 | 治療効果に影響する因子の特定 |

| 他の薬剤の使用状況 | 市販薬、サプリメント、他院で処方された薬 | 薬物相互作用の確認 |

再発予防ロードマップ—長期的な服薬管理とフォローアップ

薬剤性脱毛症の治療によって症状が改善した後も、再発を防ぎ、健康な毛髪を維持するためには、長期的な視点での管理とフォローアップが必要です。

原因薬剤の服用を継続する必要がある場合は特に、医師の指導のもとで慎重な服薬管理が求められます。また、生活習慣の維持や定期的な頭皮チェックも、再発予防に役立ちます。

原因薬剤との付き合い方

薬剤性脱毛症の原因となった薬剤が、持病の治療のために継続して服用する必要がある場合、脱毛のリスクと原疾患の治療の重要性を天秤にかけることになります。

主治医とよく相談し、可能な範囲で脱毛のリスクが低い代替薬への変更を検討したり、脱毛を抑制するための予防策を講じたりします。

定期的なメディカルチェック

原因薬剤の服用を続ける場合は、定期的に血液検査などを受け、副作用の有無や体の状態をチェックすることが重要です。これにより、脱毛以外の副作用の早期発見にもつながります。

脱毛リスクを低減するための工夫

薬剤の種類によっては、服用量や服用タイミングを調整することで、脱毛のリスクを多少なりとも軽減できる場合があります。ただし、これも自己判断は禁物であり、必ず医師の指示に従ってください。

維持療法と定期的なフォローアップ

一度改善した脱毛症状が再発しないように、あるいは軽微な状態で抑えるために、維持療法が行われることがあります。これには、低用量の内服薬の継続や、定期的な外用薬の使用、あるいは育毛効果のある施術の継続などが含まれます。

フォローアップ診察の頻度

症状が安定した後も、数ヶ月~1年に1回程度の頻度でフォローアップ診察を受け、頭皮や毛髪の状態を確認してもらうことが推奨されます。これにより、再発の兆候を早期に捉え、迅速に対処することができます。

- 頭皮の状態チェック(マイクロスコープなど)

- 毛量の変化の確認

- 生活習慣に関するアドバイス

長期的な視点でのケアプラン

再発予防は、一朝一夕に達成できるものではありません。医師と相談しながら、ご自身のライフスタイルや体質に合った長期的なケアプランを立て、根気強く取り組むことが大切です。

| 予防策 | 具体的な取り組み | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 継続的な薬物療法 | 低用量ミノキシジル外用、育毛サプリメント内服など | 発毛促進、脱毛抑制 |

| 生活習慣の維持 | バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理 | 頭皮環境の安定、ホルモンバランス維持 |

| 定期的な頭皮チェック | 医師による診察、セルフチェック | 再発の早期発見、早期対応 |

よくある質問(FAQ)

- 薬剤性脱毛症の治療を開始してから、どれくらいで効果を実感できますか?

-

治療法や個人差にもよりますが、一般的に効果を実感し始めるまでには3ヶ月から6ヶ月程度の期間が必要です。毛髪には成長サイクル(毛周期)があり、新しい毛髪が成長し、目に見える長さになるまでには時間がかかります。

例えば、ミノキシジル外用薬の場合、初期脱毛を経て、徐々に産毛が生え始め、それが太く長い毛に育っていくという経過をたどります。

内服薬の場合も同様で、体の中から毛根に作用し、毛髪の成長環境が整うまでに一定の期間を要します。焦らずに根気強く治療を続けることが大切です。定期的な医師の診察を受け、経過を評価してもらいましょう。

- 治療に使用する薬に副作用はありますか?

-

どのような薬剤にも副作用のリスクはあります。例えば、ミノキシジル外用薬では、頭皮のかゆみ、かぶれ、発疹、初期脱毛などが報告されています。

内服薬のパントガールでは稀に軽微な胃腸症状、スピロノラクトンでは電解質異常や月経不順などが起こる可能性があります。

治療を開始する前に、医師から使用する薬剤の期待される効果と、起こりうる副作用について十分な説明を受け、理解しておくことが重要です。

副作用と思われる症状が現れた場合は、自己判断で中止せず、速やかに医師に相談してください。医師は症状に応じて、薬剤の変更や減量、あるいは副作用を軽減するための処置を行います。

- 治療中にカラーリングやパーマをしても大丈夫ですか?

-

薬剤性脱毛症の治療中は、頭皮や毛髪が通常よりもデリケートになっている可能性があります。カラーリング剤やパーマ液に含まれる化学物質は、頭皮に刺激を与え、炎症を引き起こしたり、毛髪を傷めたりする原因となることがあります。

そのため、治療中はできるだけ避けるか、行う場合でも医師に相談し、頭皮や髪への負担が少ない方法を選ぶことが推奨されます。例えば、刺激の少ない薬剤を使用する、頭皮に直接薬剤がつかないように塗布する、施術の頻度を減らすなどの配慮が必要です。

美容師にも治療中であることを伝え、協力を得ると良いでしょう。

- 食事やサプリメントだけで薬剤性脱毛症は治りますか?

-

バランスの取れた食事や適切なサプリメントの摂取は、健康な毛髪を育むための土台作りとして非常に重要であり、治療効果を高める助けになります。

しかし、薬剤性脱毛症の主な原因は薬剤の影響であるため、食事やサプリメントだけで根本的に治療することは難しい場合が多いです。

治療の基本は、原因薬剤の特定と調整、そして医師の指導のもとでの適切な薬物療法や施術です。栄養療法はあくまで補助的な役割と捉え、主治医の治療方針に従うことが大切です。

ただし、栄養状態の改善は、毛髪の回復をサポートし、再発予防にもつながるため、積極的に取り組む価値があります。

- 治療を途中でやめると、また抜け毛が増えますか?

-

薬剤性脱毛症の治療は、症状や原因、治療法によって異なりますが、多くの場合、ある程度の期間継続する必要があります。

治療によって抜け毛が減り、発毛が見られたとしても、自己判断で急に治療を中止してしまうと、再び脱毛症状が進行する可能性があります。

特に、FPHL(女性型脱毛症)の素因がある場合や、原因薬剤の服用を継続しなければならない場合は、維持療法が必要となることもあります。治療の中止や変更については、必ず主治医と相談し、指示に従ってください。

医師は、症状の改善度合いや再発リスクなどを総合的に判断し、適切な方針を示してくれます。

参考文献

TOSTI, Antonella, et al. Drug-induced hair loss and hair growth: incidence, management and avoidance. Drug safety, 1994, 10: 310-317.

EZEMMA, Ogechi, et al. Drug-induced alopecia areata: a systematic review. Journal of the American Academy of Dermatology, 2024, 90.1: 133-134.

ASFOUR, Leila; RUTKOWSKI, David; HARRIES, Matthew. Drug-Induced Hair Changes. In: Drug Eruptions. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 237-246.

DUNNILL, Christopher John, et al. A clinical and biological guide for understanding chemotherapy‐induced alopecia and its prevention. The oncologist, 2018, 23.1: 84-96.

PITTON RISSARDO, Jamir, et al. Antiseizure medication-induced alopecia: a literature review. Medicines, 2023, 10.6: 35.

MOUNESSA, Jessica, et al. Commonly prescribed medications associated with alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 88.6: 1326-1337. e2.

HASLAM, Iain S.; SMART, Eleanor. Chemotherapy-induced hair loss: the use of biomarkers for predicting alopecic severity and treatment efficacy. Biomarker Insights, 2019, 14: 1177271919842180.

PAUS, Ralf. Therapeutic strategies for treating hair loss. Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies, 2006, 3.1: 101-110.

PEREZ, Aleymi M., et al. Chemotherapy-induced alopecia by docetaxel: Prevalence, treatment and prevention. Current Oncology, 2024, 31.9: 5709-5721.

LESIAK, Kendra; BARTLETT, Jamen R.; FRIELING, Gretchen W. Drug-induced alopecia. Cutaneous Drug Eruptions: Diagnosis, Histopathology and Therapy, 2015, 215-227.

来院予約

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)では、薬剤性脱毛症の治療を行っております。

以下のページで現地住所(アクセス)や診療時間および来院予約をいただけます。院長は女医(皮膚科専門医)ですのでご安心して治療いただけると思います。

遠隔治療のご案内

当院(こばとも皮膚科:愛知県名古屋市栄)にお越しいただくのが難しい方に、当院で処方している遺伝子検査付き育毛剤の通販を案内いたします。

遺伝子検査キットをご自宅に郵送し、あなたの遺伝子に適したオーダーメイド育毛剤をご自宅に届けます。以下で詳しく解説しておりますのでご覧ください。