特定の薬剤の使用が原因で起こる薬剤性脱毛症は、女性にとっても深刻な悩みです。多くの場合、原因薬剤の服用開始後に抜け毛の増加として現れますが、その症状は多岐にわたります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、薬剤性脱毛症の具体的な症状について、抜け毛のパターン、髪質の変化、頭皮の状態、さらには全身への影響まで詳しく解説します。

投薬開始後に急増する抜け毛パターン

薬剤性脱毛症の最も代表的な初期症状は、特定の薬剤を使い始めてから比較的短い期間で抜け毛が急に増えることです。この抜け毛のパターンには、薬剤の種類や作用によっていくつかのタイプがあります。

ご自身の抜け毛がどのパターンに近いかを知ることは、原因を特定する上で重要な手がかりとなります。

薬剤による影響の現れ方

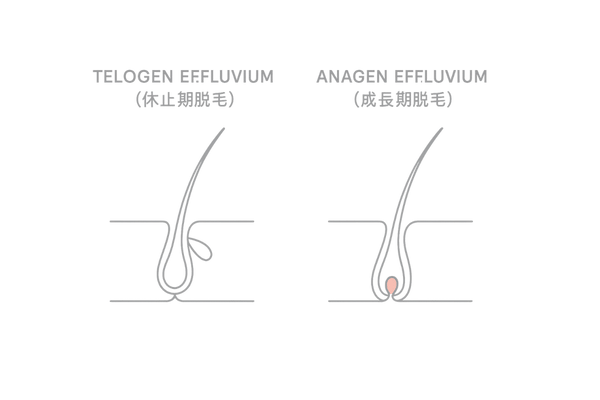

薬剤が毛髪に影響を与える仕方には、主に「休止期脱毛」と「成長期脱毛」の2つのタイプが存在します。

原因薬剤が毛母細胞の活動サイクルにどのように作用するかによって、脱毛の現れ方や進行速度が異なります。

一般的に、抗がん剤など細胞分裂を強く抑制する薬剤は、成長期脱毛を引き起こしやすく、比較的急速に広範囲な脱毛が見られることがあります。

休止期脱毛とは

休止期脱毛は、多くの毛髪が通常よりも早く成長期を終え、一斉に休止期に入ってしまうことで起こる脱毛です。毛髪は「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルを繰り返しており、休止期に入った毛髪は自然に抜け落ちます。

何らかの原因薬剤の影響でこのサイクルが乱れ、多数の毛髪が休止期に移行すると、数ヶ月後に抜け毛として顕著になります。抗凝固薬や高血圧治療薬、一部の抗うつ薬などが原因となることがあります。

成長期脱毛とは

成長期脱毛は、毛髪が活発に成長している成長期の途中で、毛母細胞が薬剤の強い影響を受けてダメージを受け、毛髪の形成が阻害されることで起こる脱毛です。

このタイプの脱毛は、薬剤の投与開始から数週間以内という比較的早い段階で現れることが多く、抜け毛の量も多い傾向があります。代表的な原因薬剤としては、抗がん剤が挙げられます。

抗がん剤は分裂の速い細胞に作用するため、活発に分裂している毛母細胞も影響を受けやすいのです。

これらの脱毛パターンを理解することは、医師が診断を下し、適切な治療法や対策を検討する上で役立ちます。抜け毛の量や速さ、薬剤の使用歴などを正確に医師に伝えることが大切です。

初期症状としての抜け毛

薬剤性脱毛症の初期症状として現れる抜け毛は、シャンプー時やブラッシング時、あるいは朝起きた際の枕などに、以前よりも明らかに多くの毛が付着していることで気づくことが多いです。

特に成長期脱毛の場合は、薬剤の副作用として脱毛が始まるタイミングが比較的予測しやすいため、心の準備ができる場合もあります。

しかし、休止期脱毛の場合は、原因薬剤の服用から脱毛開始までに数ヶ月かかることもあり、原因の特定が難しいこともあります。

薬剤性脱毛症における抜け毛の特徴

| 特徴 | 休止期脱毛 | 成長期脱毛 |

|---|---|---|

| 脱毛開始時期 | 原因薬剤投与後2~4ヶ月程度 | 原因薬剤投与後1~3週間程度 |

| 抜け毛の量 | 比較的緩やかに増加 | 急速かつ大量 |

| 主な原因薬剤 | 経口避妊薬、一部の降圧剤、甲状腺疾患治療薬など | 抗がん剤、免疫抑制剤など |

頭頂部・前頭部・側頭部で異なる薄毛の現れ方

薬剤性脱毛症では、薄毛の現れ方が頭部の部位によって異なることがあります。

びまん性脱毛といって頭部全体的に薄くなることが多いですが、薬剤の種類や個人の体質によっては、特定の部位がより目立つこともあります。

女性の場合、特に頭頂部や分け目の薄毛は精神的な負担も大きくなりがちです。

薬剤の種類と脱毛部位の関連性

全ての薬剤性脱毛症で特定の部位に偏って脱毛が起こるわけではありませんが、一部の薬剤では脱毛が顕著に現れやすい部位があるという報告もあります。しかし、多くの場合、薬剤性脱毛症はびまん性脱毛、つまり頭髪全体が均等に薄くなる傾向があります。

これは、血流を通じて薬剤成分が頭皮全体に行き渡り、広範囲の毛包に影響を与えるためと考えられます。

もし特定の部位だけが極端に薄くなる場合は、他の脱毛症(例えば円形脱毛症や女性男性型脱毛症:FAGA)の可能性も考慮し、医師に相談することが重要です。

びまん性脱毛の特徴

びまん性脱毛は、薬剤性脱毛症で最も一般的なパターンです。頭部全体で毛髪の密度が低下し、地肌が透けて見えるようになります。特定の箇所だけが禿げるのではなく、全体的にボリュームダウンした印象になります。

初期には気づきにくいこともありますが、進行すると分け目が広がったり、髪を束ねたときの太さが以前より細くなったりすることで自覚することがあります。

このタイプの脱毛は、原因薬剤による毛周期の乱れや毛母細胞への直接的なダメージによって引き起こされます。

薬剤性脱毛症で考えられる薄毛のパターン

- 頭部全体の毛髪がまばらになる(びまん性脱毛)

- 分け目が以前より広がり、地肌が目立つ

- 髪全体のボリュームが減り、スタイリングがしにくくなる

これらの変化に気づいたら、使用中の薬剤リストとともに皮膚科専門医に相談することを推奨します。原因薬剤の特定と対策を早期に始めることが、回復への近道となります。

女性特有の薄毛の進行パターン

女性の場合、薬剤性脱毛症による薄毛は、男性の典型的なAGA(男性型脱毛症)とは異なり、生え際が後退するというよりは、頭頂部を中心に全体的に薄くなることが多いです。

特に分け目部分の地肌が目立ってくることで気づくケースが多く見られます。これは、薬剤の影響が広範囲に及ぶためと考えられます。精神的なストレスも抜け毛を助長する可能性があるため、一人で悩まず、早めに医師に相談することが大切です。

適切な診断と治療法により、症状の改善が期待できます。

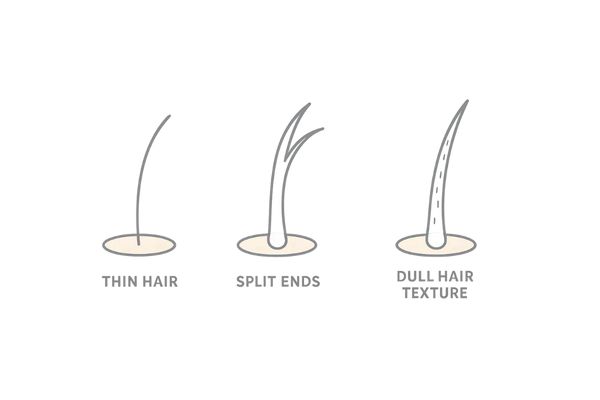

髪質の変化サイン—細毛化・切れ毛・ツヤ低下

薬剤性脱毛症は、単に抜け毛が増えるだけでなく、残っている髪の質にも影響を与えることがあります。髪が細くなったり、切れやすくなったり、以前のようなツヤが失われたりするのも、薬剤による副作用のサインかもしれません。

これらの変化は、見た目の印象を大きく左右するため、女性にとっては特に気になる症状です。

毛髪へのダメージの初期兆候

薬剤の影響で毛母細胞の働きが弱まると、新しく生えてくる髪が十分に成長できず、細く弱々しい髪(軟毛化・細毛化)になることがあります。

また、既存の髪も薬剤成分によってタンパク質構造がダメージを受け、もろくなって途中で切れてしまう「切れ毛」が増えることもあります。

これらの変化は、抜け毛ほど急激ではないかもしれませんが、徐々に髪全体のボリュームダウンや手触りの悪化として感じられるようになります。

髪質の変化に気づくポイント

| 変化の種類 | 具体的な状態 | 考えられる薬剤の影響 |

|---|---|---|

| 細毛化 | 髪の毛一本一本が細く、弱々しくなる | 毛母細胞の機能低下、栄養供給の阻害 |

| 切れ毛 | 髪が途中でプツプツと切れる、枝毛が増える | キューティクルの損傷、毛髪の強度低下 |

| ツヤ低下 | 髪の表面がパサつき、光沢が失われる | 毛髪表面の保護層のダメージ、水分保持能力の低下 |

髪の強度の低下と見た目の変化

髪の強度が低下すると、ブラッシングやシャンプーといった日常的な行為でも髪が切れやすくなります。また、髪のツヤが失われると、全体的にパサついた、元気のない印象に見えてしまいます。

これは、薬剤が毛髪の主成分であるケラチンタンパク質の生成や結合に影響を与えたり、髪の表面を保護しているキューティクルを損傷させたりするためと考えられます。原因薬剤の使用が続く限り、これらの髪質の変化も進行する可能性があります。

スタイリング時の注意点

髪質が変化し、弱くなっている時期は、スタイリングにも注意が必要です。

過度なブラッシング、高温のドライヤーやヘアアイロンの使用、パーマやカラーリングといった化学的な処理は、髪への負担をさらに大きくし、切れ毛や抜け毛を助長する可能性があります。

できるだけ髪に優しいケアを心がけ、スタイリング剤も刺激の少ないものを選ぶとよいでしょう。髪質の変化を感じたら、まずは医師に相談し、原因薬剤の影響かどうかを確認することが重要です。

その上で、適切なヘアケア方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。

頭皮コンディションの変化—乾燥・発赤・かゆみ

薬剤性脱毛症では、抜け毛や髪質の変化だけでなく、頭皮のコンディションにも異常が現れることがあります。頭皮は髪を育む土壌であり、その健康状態は毛髪の成長に密接に関連しています。

薬剤の副作用によって頭皮が乾燥したり、炎症を起こして赤みやかゆみが生じたりすることは、脱毛をさらに悪化させる要因にもなり得ます。

薬剤が頭皮に与える影響

一部の薬剤は、皮膚のバリア機能を低下させたり、皮脂の分泌バランスを崩したりすることで、頭皮の乾燥を引き起こすことがあります。乾燥した頭皮は外部からの刺激に敏感になり、かゆみやフケが発生しやすくなります。

また、薬剤に対するアレルギー反応や炎症反応として、頭皮に赤み(発赤)や湿疹が現れることもあります。特に抗がん剤治療などでは、皮膚全体に副作用が現れることがあり、頭皮もその影響を受けることがあります。

頭皮トラブルのサイン

- 頭皮がカサカサして、フケが目立つようになった

- 頭皮に赤みがあり、ヒリヒリとした刺激を感じる

- 我慢できないほどのかゆみが頭皮にある

- 頭皮に湿疹や吹き出物ができるようになった

頭皮トラブルと抜け毛の関連

頭皮にかゆみや炎症があると、無意識のうちに掻いてしまい、その物理的な刺激が毛根にダメージを与え、抜け毛を増やしてしまうことがあります。また、頭皮環境が悪化すると、毛髪の正常な成長サイクルが妨げられ、健康な髪が育ちにくくなります。

したがって、薬剤性脱毛症の治療においては、抜け毛対策と同時に、頭皮環境を整えることも非常に重要です。医師は、脱毛の状態だけでなく、頭皮の状態も診察し、必要に応じて適切な外用薬(塗り薬)などを処方します。

頭皮トラブルの種類と主な症状

| 頭皮トラブル | 主な症状 | 抜け毛への影響 |

|---|---|---|

| 乾燥性皮膚炎 | 乾燥、フケ、軽度のかゆみ | 頭皮バリア機能低下による間接的な影響 |

| 脂漏性皮膚炎 | 過剰な皮脂、ベタつき、フケ、かゆみ、赤み | 毛穴の詰まり、炎症による毛根へのダメージ |

| 接触皮膚炎 | 薬剤やシャンプーなどによる赤み、かゆみ、湿疹 | 炎症による毛根へのダメージ、掻破による物理的ダメージ |

適切な頭皮ケアの重要性

薬剤による影響で頭皮が敏感になっている場合は、普段以上に優しい頭皮ケアを心がけることが大切です。シャンプーは低刺激性のものを選び、爪を立てずに指の腹で優しく洗い、すすぎ残しがないように注意しましょう。

また、ドライヤーの熱も頭皮への刺激となるため、あまり高温にしすぎず、頭皮から離して使用することが推奨されます。頭皮に異常を感じた場合は、自己判断で市販薬を使用するのではなく、必ず医師に相談し、指示を仰ぐようにしてください。

原因薬剤によっては、特定の成分が配合されたケア用品を避けるべき場合もあります。

まつ毛・眉毛など体毛への波及症状

薬剤性脱毛症の影響は、頭髪だけに留まらず、まつ毛や眉毛、さらには腕や脚の毛といった体毛にまで及ぶことがあります。

特に抗がん剤などの強力な薬剤を使用する場合、全身の毛包が影響を受ける可能性があるためです。

これらの体毛の変化は、容姿にも影響を与えるため、精神的な苦痛を感じる方も少なくありません。

薬剤性脱毛の全身への影響

薬剤の種類、特に細胞増殖を抑制するタイプの薬剤(例:多くの抗がん剤)は、活発に分裂・増殖している細胞に作用します。

毛髪を産生する毛母細胞もこのタイプに該当するため、頭髪だけでなく、まつ毛、眉毛、腋毛、陰毛など、体のさまざまな部位の毛が影響を受け、脱毛することがあります。脱毛の範囲や程度は、使用する薬剤の種類、投与量、投与期間、そして個人の感受性によって異なります。

全ての薬剤性脱毛症で全身の体毛が抜けるわけではありませんが、可能性の一つとして認識しておくことが大切です。

頭髪以外の体毛の変化

まつ毛や眉毛が薄くなったり抜けたりすると、顔の印象が大きく変わることがあります。まつ毛は目をほこりなどから守る役割も担っており、眉毛は表情を作る上で重要なパーツです。

これらの脱毛は、機能的な側面だけでなく、美容的な観点からも大きな悩みとなります。また、腕や脚の毛が薄くなることもありますが、これは頭髪や顔の毛の脱毛に比べると、心理的な影響は少ないかもしれません。

しかし、体毛の変化は、薬剤が全身に作用していることの一つのサインと捉えることができます。

体毛への影響が現れやすい薬剤の例

| 薬剤カテゴリー | 影響を受けやすい体毛 | 特徴 |

|---|---|---|

| 抗がん剤(一部) | 頭髪、まつ毛、眉毛、その他全身の体毛 | 成長期脱毛を引き起こしやすく、広範囲に影響 |

| 免疫抑制剤(一部) | 頭髪、体毛 | 薬剤の種類や量により程度は異なる |

| インターフェロン製剤 | 頭髪、体毛 | 休止期脱毛を誘発することがある |

美容的な悩みと対処法

まつ毛や眉毛の脱毛に対しては、メイクアップでカバーする方法があります。アイブロウペンシルやパウダーで眉の形を整えたり、アイライナーやつけまつ毛で目元の印象を補ったりすることができます。

最近では、医療用のウィッグや眉毛エクステンション、アートメイクといった選択肢も増えています。ただし、アートメイクなど肌に負担をかける可能性のあるものは、必ず事前に医師に相談し、治療中の肌の状態を考慮して行うようにしてください。

脱毛は一時的なものであることも多いため、過度に悲観的にならず、利用できるサポートや情報を活用していくことが大切です。美容専門の相談窓口を設けている医療機関もありますので、医師や看護師に尋ねてみるとよいでしょう。

日常で気づく毛量減少—枕・排水口・ブラシ

薬剤性脱毛症のサインは、日常生活のふとした瞬間に現れることがあります。

以前は気にならなかった抜け毛の量が、枕カバーの上、シャワーやお風呂の排水口、あるいはヘアブラシに残る毛として目につくようになり、不安を感じる方も多いでしょう。

これらの変化は、脱毛が進行している可能性を示す重要な手がかりとなります。

抜け毛の具体的な確認方法

薬剤性脱毛症を疑うきっかけとして、以下のような場面で抜け毛の増加に気づくことがあります。

日常生活での抜け毛チェックポイント

- 朝起きた時、枕についている抜け毛の本数が増えた。

- シャンプー時の指や、洗い流したお湯に混じる抜け毛の量が多い。

- お風呂上がりの排水口に溜まる髪の毛の量が明らかに増えた。

- ドライヤーで髪を乾かす際や、ブラッシング時にブラシに絡まる毛が増えた。

- 手ぐしを通しただけでも、以前より多くの毛が抜ける。

これらの変化は、脱毛が始まっている、あるいは進行しているサインである可能性があります。特に、特定の薬剤を服用し始めてからこれらの変化が現れた場合は、薬剤性脱毛症の可能性を考慮し、早めに医師に相談することが重要です。

抜け毛の量だけでなく、抜け毛の質(細い毛が多い、短い毛が多いなど)にも注意を払うと、より詳細な情報として医師に伝えることができます。

日常生活での変化の観察ポイント

抜け毛の量の変化だけでなく、髪全体のボリューム感の変化にも注意しましょう。

例えば、「以前よりも分け目が目立つようになった」「髪を束ねたときの毛束が細くなった」「スタイリングが決まりにくくなった」といった感覚も、毛量減少のサインです。

これらの変化は主観的なものですが、毎日鏡を見ている自分だからこそ気づける変化でもあります。薬剤の服用歴と合わせて、これらの変化を記録しておくと、医師の診断の助けになります。

抜け毛の量に関する目安

| 状況 | 正常範囲(目安) | 注意が必要な状態(目安) |

|---|---|---|

| 1日の自然な抜け毛 | 50本~100本程度 | 150本以上、または急激な増加 |

| シャンプー時の抜け毛 | 全体の抜け毛の多くを占める | 排水溝ネットがすぐに一杯になるなど、明らかな増加 |

| ブラッシング時の抜け毛 | 数本~十数本程度 | ブラシが毛で覆われるほどの増加 |

上記の数値はあくまで一般的な目安であり、個人差があります。大切なのは、ご自身の普段の状態と比較して「明らかに増えた」と感じるかどうかです。

不安を感じた際の初期対応

抜け毛の増加に気づき、不安を感じた場合は、まずは慌てずに状況を整理しましょう。

いつから抜け毛が増え始めたか、他に体調の変化はないか、新しく飲み始めた薬やサプリメントはないかなどを記録しておくと、医師への相談がスムーズになります。

自己判断で市販の育毛剤を使用したり、服用中の薬剤を中止したりする前に、必ず処方医または皮膚科専門医に相談してください。

特に、治療中の病気のために服用している薬剤を自己判断で中止することは、健康状態を悪化させる危険性があります。

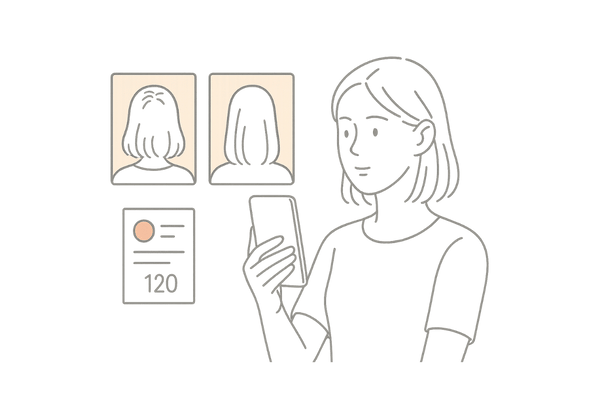

進行度セルフチェック—写真比較と本数カウント

薬剤性脱毛症の進行度を客観的に把握するために、セルフチェックを行うことは有効な手段です。

定期的な写真撮影による比較や、抜け毛の本数を記録することは、ご自身の状態変化を捉えるだけでなく、医師に症状を具体的に伝える際にも役立ちます。これにより、治療効果の判定や、今後の対策を立てる上での重要な情報となります。

脱毛の進行度を把握する方法

脱毛の進行度を把握する最も簡単な方法は、定期的に頭部の写真を撮影することです。同じ場所、同じ照明、同じ角度で、頭頂部、前頭部(生え際)、側頭部などを撮影し、時系列で比較します。

1ヶ月ごとなど、一定の間隔で撮影を続けると、分け目の広がり具合や地肌の透け具合の変化が視覚的にわかりやすくなります。

また、可能であれば、1日の抜け毛のおおよその本数を数えて記録することも、進行度を把握する一つの指標となります。洗髪時やブラッシング時の抜け毛を集めて数えるのは手間がかかりますが、数日間試してみるだけでも傾向が掴めることがあります。

定期的な記録の重要性

薬剤性脱毛症は、原因薬剤の種類や個人の体質によって進行の仕方が異なります。

定期的に記録を続けることで、脱毛が急速に進行しているのか、あるいは緩やかに進行しているのか、または改善傾向にあるのかといった変化のパターンが見えてきます。

この記録は、医師が治療方針を決定したり、治療効果を評価したりする上で非常に貴重な情報源となります。また、ご自身にとっても、漠然とした不安を具体的なデータとして捉えることで、冷静に症状と向き合う助けになることがあります。

セルフチェックで記録する項目例

| 記録項目 | 記録方法・ポイント | 頻度(目安) |

|---|---|---|

| 頭部写真 | 頭頂部、前頭部、側頭部など。同じ条件で撮影。 | 月に1回 |

| 抜け毛の本数 | シャンプー時、ブラッシング時など、特定のタイミングで集計。 | 毎日または週に数回(数日間連続して記録) |

| 自覚症状 | 頭皮のかゆみ、痛み、髪質の変化など、気づいたことをメモ。 | 随時 |

| 服用薬剤 | 薬剤名、服用開始日、量などを記録。 | 変更があった場合 |

医師への情報提供としての活用

セルフチェックで得られた記録は、医師に相談する際に非常に役立ちます。

「最近抜け毛が増えた気がする」という曖昧な伝え方よりも、「1ヶ月前の写真と比べて分け目がこれだけ広がった」「1週間前から1日の抜け毛が平均〇〇本くらいになった」といった具体的な情報がある方が、医師は状態を正確に把握しやすくなります。

これにより、より的確な診断と治療法の選択につながる可能性があります。恥ずかしがらずに、記録した写真やメモを持参して医師に相談しましょう。

症状の経時変化—開始からピークまでの目安

薬剤性脱毛症の症状は、原因となる薬剤の種類、投与量、個人の体質などによって、その現れ方や進行の速さが異なります。

一般的に、薬剤の投与開始から脱毛が顕著になるまでの期間、症状がピークに達する時期、そして原因薬剤を中止した場合の回復までの期間には、ある程度の目安があります。

これを理解しておくことは、過度な不安を軽減し、治療に取り組む上で役立ちます。

薬剤性脱毛症の一般的な経過

薬剤性脱毛症は、大きく分けて「成長期脱毛」と「休止期脱毛」の2つのタイプがあり、それぞれ経過が異なります。

成長期脱毛の場合: 抗がん剤などが代表的な原因で、薬剤投与開始後、比較的早期(数週間程度)から脱毛が始まり、急速に進行することが多いです。薬剤の投与期間中は脱毛が継続し、投与が終了すると、多くの場合、数ヶ月以内に毛髪の再生が始まります。

休止期脱毛の場合: 経口避妊薬や一部の降圧剤などが原因となることがあり、薬剤投与開始から脱毛が明らかになるまでには2~4ヶ月程度の時間を要することが一般的です。原因薬剤を特定し中止すれば、通常は数ヶ月から半年程度で抜け毛は減少し、徐々に回復に向かいます。

ただし、これらはあくまで一般的な目安であり、個人差が大きいことを理解しておく必要があります。また、原因薬剤を中止できない場合や、複数の薬剤を服用している場合は、経過がより複雑になることもあります。

原因薬剤による期間の違い

薬剤の種類によって、脱毛が始まるタイミングや回復までの期間は大きく異なります。例えば、細胞分裂が活発な毛母細胞に直接作用する抗がん剤の場合、薬剤が体内に取り込まれてから比較的短期間で影響が現れます。

一方、ホルモンバランスに影響を与える薬剤や、毛周期の休止期を延長させるような薬剤の場合、影響が表面化するまでに時間がかかることがあります。医師は、原因と考えられる薬剤の特性を考慮して、今後の経過予測や治療法を検討します。

薬剤性脱毛症の一般的なタイムライン(目安)

| 脱毛タイプ | 脱毛開始時期(薬剤投与後) | ピーク時期 | 回復開始時期(原因薬剤中止後) |

|---|---|---|---|

| 成長期脱毛 | 1~3週間 | 薬剤投与期間中 | 1~3ヶ月 |

| 休止期脱毛 | 2~4ヶ月 | 原因薬剤中止まで継続の可能性 | 3~6ヶ月 |

この表はあくまで目安であり、個々の状況によって異なります。正確な情報については、必ず医師に確認してください。

回復までの道のり

薬剤性脱毛症の多くは、原因薬剤を中止または変更することで回復が期待できます。しかし、回復の程度やスピードには個人差があります。完全に元の毛量や髪質に戻るまでには、数ヶ月から1年以上かかることもあります。

回復期には、まず細く柔らかい産毛のような毛が生え始め、徐々に太くしっかりとした毛に置き換わっていくのが一般的です。

この期間は、頭皮環境を健やかに保つためのケアや、バランスの取れた食事、十分な睡眠を心がけることが、毛髪の再生をサポートします。焦らず、医師の指示に従いながら、じっくりと回復を待つことが大切です。

場合によっては、発毛を促進するための治療法(ミノキシジル外用薬など)を併用することもありますが、これも医師の判断が必要です。

伴いやすい全身サイン—爪・肌・倦怠感の変化

薬剤性脱毛症を引き起こす薬剤は、髪だけでなく、体の他の部分にも影響を与えることがあります。特に、爪の変化、皮膚トラブル、原因不明の倦怠感などは、薬剤の副作用として現れることがある全身サインです。

これらの症状は、脱毛と直接的な因果関係がないように見えるかもしれませんが、薬剤が全身に作用している可能性を示唆しており、医師に伝えるべき重要な情報となります。

薬剤の副作用としての全身症状

薬剤は、特定の病気の治療を目的としていますが、その過程で意図しない作用(副作用)を体に及ぼすことがあります。脱毛もその一つですが、それ以外にも様々な全身症状が現れる可能性があります。

例えば、細胞の成長や代謝に関わる薬剤は、皮膚や爪といった新陳代謝の活発な組織にも影響を与えやすいです。また、免疫系に作用する薬剤やホルモンバランスに影響する薬剤も、全身的な変化を引き起こすことがあります。

爪の異常(もろくなる、線が入るなど)

爪も髪と同様にケラチンというタンパク質からできており、薬剤の影響を受けやすい部位の一つです。以下のような爪の変化が見られることがあります。

爪に見られる変化の例

- 爪がもろくなり、割れやすくなる、欠けやすくなる

- 爪に横線や縦線(爪甲横溝、爪甲縦条)が現れる

- 爪の色が変化する(白っぽくなる、黄色っぽくなるなど)

- 爪が薄くなる、あるいは厚くなる

- 爪の成長が遅くなる

これらの爪の変化は、特に抗がん剤治療を受けている方に見られることがあります。爪のケアとしては、保湿を心がけ、爪切りは深爪を避け、やすりで整えるなど、優しく扱うことが大切です。

皮膚トラブル(乾燥、発疹など)

皮膚も薬剤の副作用が現れやすい部位です。頭皮の乾燥や炎症だけでなく、全身の皮膚に以下のような症状が出ることがあります。

皮膚に見られる変化の例

| 症状 | 特徴 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 皮膚の乾燥 | カサカサする、粉をふく、かゆみを伴うことも | 皮脂分泌の低下、皮膚バリア機能の低下 |

| 発疹・紅斑 | 赤いブツブツ、平坦な赤い斑点など | 薬剤アレルギー、薬剤による炎症反応 |

| 色素沈着 | 皮膚の一部が黒ずむ、シミが増える | 薬剤によるメラニン産生の亢進 |

| 光線過敏症 | 日光に当たった部分が赤くなる、水ぶくれができる | 薬剤が原因で紫外線に対する感受性が高まる |

これらの皮膚症状が現れた場合は、保湿ケアを基本とし、刺激の少ない衣類を選ぶなどの対策が考えられます。症状が強い場合や改善しない場合は、皮膚科医に相談し、適切な治療を受けることが重要です。

倦怠感や体調不良

原因薬剤によっては、脱毛や皮膚症状以外にも、全身的な倦怠感、疲労感、食欲不振、吐き気、頭痛といった体調不良を伴うことがあります。これらの症状は、薬剤が体の様々な機能に影響を及ぼしている結果として現れると考えられます。

特に倦怠感は、日常生活の質(QOL)を大きく低下させる可能性があります。無理をせず、休息を十分にとることが大切ですが、症状が続く場合や日常生活に支障をきたす場合は、我慢せずに主治医に相談してください。

薬剤の調整や、症状を和らげるための対症療法が検討されることもあります。

脱毛だけでなく、これらの全身サインにも注意を払い、気になる変化があれば速やかに医師に伝えることが、適切な対応と早期のQOL改善につながります。

よくある質問

- 薬剤性脱毛症は必ず治りますか?

-

原因となる薬剤の使用を中止または変更できれば、多くの場合、毛髪は再生し回復に向かいます。ただし、回復の程度やスピードには個人差があり、薬剤の種類、使用期間、ご本人の毛髪の状態などによって異なります。

完全に元の状態に戻るまでには時間がかかることもありますし、まれに永続的な脱毛となるケースも報告されています。まずは医師に相談し、正確な診断と今後の見通しについて説明を受けることが大切です。

適切な治療法やケアを行うことで、回復を促すことが期待できます。

- 抜け毛が増えたらすぐに薬をやめるべきですか?

-

自己判断で服用中の薬剤を中止することは絶対に避けてください。処方されている薬剤は、何らかの病気の治療や症状のコントロールに必要なものです。

急に中止することで、元の病気が悪化したり、他の深刻な問題を引き起こしたりする危険性があります。抜け毛の増加に気づいたら、まずはその薬剤を処方した主治医、または皮膚科専門医に速やかに相談してください。

医師が状況を判断し、薬剤の継続、変更、中止、あるいは脱毛に対する対策などを検討します。

- 育毛剤やサプリメントは効果がありますか?

-

薬剤性脱毛症の主な原因は「薬剤の副作用」であるため、一般的な市販の育毛剤やサプリメントだけで根本的な解決を図るのは難しい場合が多いです。

最も重要なのは、原因薬剤を特定し、可能であればその薬剤の使用を中止または変更することです。

ただし、医師の指導のもとで、頭皮環境を整えたり、毛髪の成長をサポートしたりする目的で、補助的に育毛剤(例えばミノキシジル外用薬など)や栄養補助食品が推奨されることはあります。

自己判断で使用する前に、必ず医師に相談し、その効果や使用方法について正しい情報を得ることが重要です。

- 脱毛中でもカラーやパーマはできますか?

-

薬剤性脱毛症の期間中は、頭皮や毛髪が通常よりもデリケートになっている可能性があります。

カラーリング剤やパーマ液に含まれる化学物質は、頭皮への刺激となったり、弱った毛髪にさらなるダメージを与えたりして、抜け毛を悪化させる恐れがあります。

そのため、脱毛症状が見られる間は、これらの施術はできるだけ避けるのが賢明です。

どうしても行いたい場合は、必ず事前に主治医や皮膚科医に相談し、頭皮や毛髪の状態をチェックしてもらった上で、美容師さんにもその旨を伝え、低刺激な方法を選んでもらうなどの配慮が必要です。

- 脱毛の予防法はありますか?

-

薬剤の副作用として起こる脱毛を完全に予防することは難しい場合があります。しかし、薬剤を服用する前に、医師からその薬剤の副作用について十分な説明を受け、脱毛の可能性についても理解しておくことは大切です。

また、日頃からバランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレスを溜めない生活を心がけることは、頭皮や毛髪の健康を維持し、薬剤によるダメージを最小限に抑える上で役立つ可能性があります。

もし脱毛のリスクが高い薬剤を使用することが事前にわかっている場合は、冷却キャップの使用など、脱毛を軽減するための予防的措置について医師に相談できることもあります。

原因薬剤が特定されている場合は、その薬剤を避けることが最大の予防となりますが、治療上必要な場合は医師とよく相談して対応を決めることになります。

この記事では薬剤性脱毛症の「症状」に焦点を当てて解説しました。どのような薬剤が原因となり得るのか、また医療機関ではどのような検査が行われるのかについて、より深く知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

参考文献

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

PITTON RISSARDO, Jamir, et al. Antiseizure medication-induced alopecia: a literature review. Medicines, 2023, 10.6: 35.

VALEYRIE-ALLANORE, Laurence; SASSOLAS, Bruno; ROUJEAU, Jean-Claude. Drug-induced skin, nail and hair disorders. Drug safety, 2007, 30: 1011-1030.

MUBKI, Thamer, et al. Evaluation and diagnosis of the hair loss patient: part I. History and clinical examination. Journal of the American Academy of Dermatology, 2014, 71.3: 415. e1-415. e15.

PEREZ, Sofia M.; NGUYEN, Betty; TOSTI, Antonella. Drug-induced scarring and permanent alopecia. JAAD Reviews, 2024, 1: 42-60.

MOUNESSA, Jessica, et al. Commonly prescribed medications associated with alopecia. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 88.6: 1326-1337. e2.

SANTOS, Zenildo; AVCI, Pinar; HAMBLIN, Michael R. Drug discovery for alopecia: gone today, hair tomorrow. Expert opinion on drug discovery, 2015, 10.3: 269-292.

PILLANS, Peter I.; WOODS, David J. Drug-associated alopecia. International journal of dermatology, 1995, 34.3.

LIN, Richard L., et al. Systemic causes of hair loss. Annals of medicine, 2016, 48.6: 393-402.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事