更年期を迎えると、多くの方が体や心の変化を感じます。その中でも、髪の毛の変化、特に抜け毛や薄毛は、見た目の印象にも関わるため、深い悩みとなることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、更年期に特有の抜け毛、「閉経期脱毛症」について、その原因からご自身でできるチェック方法、クリニックでの治療法、そして日々の予防策まで、詳しく解説します。

女性ホルモンの変化と髪の未来を俯瞰する – 概要

更年期における女性の体は、女性ホルモンの分泌量が大きく変動する時期です。特に「エストロゲン」という女性ホルモンの減少は、髪の健康にも深く関わっています。

このセクションでは、ホルモンバランスの変化がどのように髪に影響を与えるのか、そして閉経期脱毛症の基本的な知識について解説します。

更年期と女性ホルモンの関係

女性のライフサイクルにおいて、ホルモンは常に変動していますが、更年期はその中でも特に大きな変化が見られる時期です。卵巣機能の低下に伴い、エストロゲンの分泌量が急激に減少します。

このエストロゲンの変動が、心身のさまざまな不調を引き起こす一因となります。

エストロゲンの役割と減少の影響

エストロゲンは、女性らしい体つきを保つだけでなく、皮膚や粘膜の潤いを保ったり、骨を丈夫にしたり、自律神経のバランスを整えたりと、多岐にわたる重要な役割を担っています。

髪に対しても、成長を促進し、ハリやコシを保つ働きがあります。そのため、エストロゲンが減少すると、髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛髪が増えることで、抜け毛が増加しやすくなります。

また、髪自体も細く弱々しくなり、全体のボリュームダウンを感じることがあります。

更年期における主なホルモン変化

| ホルモン | 主な働き(髪への関連) | 更年期の変化 |

|---|---|---|

| エストロゲン | 毛髪の成長促進、ハリ・ツヤ維持 | 急激に減少 |

| プロゲステロン | 毛髪の成長期維持 | 減少 |

| アンドロゲン(男性ホルモン) | 過剰になると毛髪の成長を抑制 | 相対的に影響力が増す |

閉経期脱毛症とは何か

閉経期脱毛症とは、文字通り閉経期(更年期)に起こる脱毛症のことです。主に女性ホルモンのエストロゲンの減少が関与していると考えられています。

頭部全体の髪が薄くなる「びまん性脱毛」が特徴で、特に頭頂部や分け目が目立ちやすくなる傾向があります。

FAGA(女性型脱毛症)との違いと関連性

FAGA(Female Androgenetic Alopecia:女性男性型脱毛症)も女性に見られる薄毛の代表的なタイプです。FAGAは男性ホルモンの影響が比較的強く、頭頂部の広範囲な薄毛が特徴です。

閉経期脱毛症とFAGAは、原因や症状の現れ方に違いがありますが、更年期においてはエストロゲンの減少により男性ホルモンの影響が相対的に強まるため、両者が混在したり、FAGAの症状が顕著になったりすることもあります。

正確な診断には専門医の診察が重要です。

髪の変化はいつから始まるのか

髪の変化を感じ始める時期には個人差がありますが、一般的には40代後半から50代にかけて、更年期の諸症状が出始める頃と重なることが多いです。

抜け毛の増加や髪のボリュームダウン、髪質の変化などを自覚する方が増えてきます。

ヘアサイクルの乱れと薄毛の進行

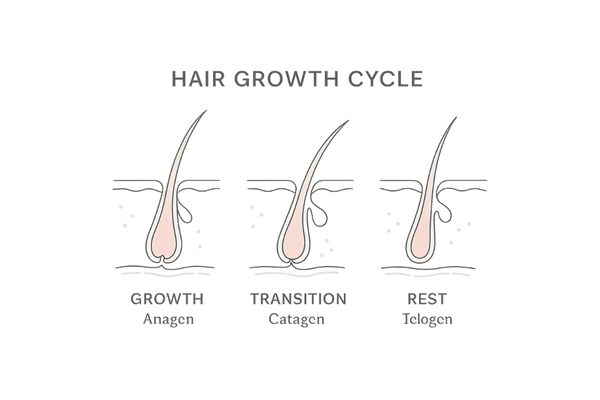

健康な髪は、「成長期」「退行期」「休止期」という一定の周期(ヘアサイクル)を繰り返しています。エストロゲンには、このヘアサイクルの成長期を長く保つ働きがあります。

しかし、更年期に入りエストロゲンが減少すると、成長期が短縮され、髪が十分に成長する前に退行期・休止期へと移行してしまいます。

その結果、細く短い毛が増え、抜け毛も目立つようになり、全体として薄毛が進行すると考えられます。このヘアサイクルの乱れを整えることが、薄毛対策の鍵となります。

髪と頭皮に現れる赤信号 – 症状

更年期の抜け毛は、ある日突然始まるわけではありません。多くの場合、徐々に進行し、気づいたときにはかなり進行していたというケースも少なくありません。

ここでは、抜け毛や薄毛の初期サインや、頭皮、髪質に現れる変化について具体的に解説します。これらのサインに早めに気づき、適切な頭皮ケアや対策を始めることが大切です。

見逃せない初期サイン

日常生活の中で「あれ?」と思うような些細な変化が、実は抜け毛の初期サインである可能性があります。注意深く観察しましょう。

抜け毛の量が増える

シャンプー時やブラッシング時の抜け毛が以前より明らかに増えた、朝起きたときに枕についている髪の毛の数が多くなった、といった変化は代表的な初期サインです。

1日に抜ける髪の毛は健康な人でも50~100本程度と言われていますが、それを明らかに超える量が続く場合は注意が必要です。

髪のボリュームダウン

髪全体のボリュームが減り、特に頭頂部や分け目がぺたんとして見えるようになったり、地肌が透けて見えるようになったりするのも、薄毛が進行しているサインかもしれません。

髪型がまとまりにくくなったり、スタイリングが決まらなくなったりすることで気づくこともあります。髪のボリューム改善には、早期の対策が効果的です。

抜け毛・薄毛の主な自覚症状

| 症状の分類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 抜け毛の増加 | シャンプー時、ブラッシング時、起床時の抜け毛が多い |

| ボリューム感の低下 | 髪が細くなった、分け目が目立つ、地肌が透ける |

| 髪質の変化 | ハリ・コシがない、パサつく、うねりが出る |

頭皮に現れる変化

健康な髪は健康な頭皮から育ちます。頭皮の状態も、抜け毛や薄毛の重要なバロメーターです。

頭皮のかゆみや乾燥

更年期には、皮膚全体の乾燥が進みやすくなります。頭皮も例外ではなく、乾燥によってかゆみやフケが生じやすくなることがあります。

乾燥した頭皮はバリア機能が低下し、外部からの刺激に弱くなるため、炎症を引き起こし、抜け毛を助長する可能性があります。適切な保湿を中心とした頭皮ケアが必要です。

頭皮の赤みや炎症

頭皮が赤みを帯びていたり、ヒリヒリとした刺激を感じたり、湿疹ができたりする場合は、頭皮環境が悪化しているサインです。間違ったヘアケアやストレス、アレルギーなどが原因となることもあります。

炎症が続くと毛根にダメージを与え、抜け毛の原因となるため、早めに皮膚科医に相談しましょう。

髪質の変化

抜け毛だけでなく、髪の毛そのものの質が変わってきたと感じることも、更年期によく見られる変化です。

髪が細くなる、ハリ・コシがなくなる

以前と比べて髪の毛一本一本が細く、弱々しくなり、ハリやコシが失われたように感じるのは、エストロゲンの減少による影響や、毛根への栄養不足が考えられます。

髪が細くなると、全体のボリュームも減少し、薄毛の印象が強まります。

うねりやパサつきやすくなる

年齢とともに髪の水分保持力が低下し、パサつきやすくなったり、うねりが出やすくなったりすることがあります。これは、髪内部のタンパク質や脂質のバランスが変化することも一因です。

適切なトリートメントや保湿ケアで、髪の潤いを保つ工夫が大切です。

自宅でできる髪の健康チェックリスト – セルフチェックの仕方

専門医の診断が最も確実ですが、まずはご自身で髪や頭皮の状態をチェックしてみることも大切です。日々の変化に気づくことで、早期の対策につながります。ここでは、自宅で簡単にできるセルフチェックの方法を紹介します。

抜け毛の状態を観察する

毎日自然に抜ける髪の毛ですが、その量や質に変化がないか観察しましょう。

枕元の抜け毛の本数

朝起きたとき、枕についている抜け毛の本数を数えてみましょう。毎日同じ時間にチェックすることで、抜け毛の増減傾向を把握できます。急に本数が増えた場合は注意が必要です。

シャンプー時の抜け毛の量

シャンプーの際に排水溝にたまる髪の毛の量も、抜け毛の指標になります。毎回正確に数えるのは難しいかもしれませんが、「以前より明らかに増えた」と感じる場合は、何らかの対策を考えるきっかけになります。

使用するシャンプーの種類によっても抜け毛の量が一時的に変わることがあるため、継続的な観察が重要です。

抜け毛セルフチェックポイント

- 洗髪時の抜け毛が以前より多い

- ブラッシング時の抜け毛が増えた

- 朝、枕に付着している毛が増えた

- 抜け毛に細く短い毛が多い

頭皮の状態を確認する

鏡を使ったり、指で触ったりして、頭皮の状態をチェックしましょう。

頭皮の色や硬さ

健康な頭皮は青白い色をしていますが、血行が悪かったり炎症があったりすると、赤っぽくなったり、茶色っぽくなったりします。また、指で頭皮を軽く動かしてみて、硬すぎたり、逆にぶよぶよしたりしていないか確認しましょう。

適度な弾力があるのが理想的です。頭皮マッサージは、硬くなった頭皮を柔らかくするのに役立つことがあります。

フケやニオイの有無

フケには乾燥性のものと脂性のものがあります。どちらのタイプかによって、適した頭皮ケアが異なります。また、頭皮から嫌なニオイがする場合、皮脂の過剰な分泌や雑菌の繁殖が考えられます。適切なシャンプー選びや洗い方が重要です。

頭皮の健康状態チェック

| チェック項目 | 健康な状態の目安 | 注意が必要な状態 |

|---|---|---|

| 頭皮の色 | 青白い | 赤い、茶色い、黄色っぽい |

| 頭皮の硬さ | 適度な弾力がある | 硬い、ぶよぶよしている |

| フケ | ほとんどない | 乾燥した細かいフケ、脂っぽい大きなフケ |

| かゆみ・赤み | ない | ある、頻繁に感じる |

髪の毛の状態をチェックする

髪の毛そのものの変化も、薄毛のサインとなり得ます。

分け目の目立ち具合

いつも同じ分け目にしている方は、特に分け目部分の地肌が目立ちやすくなることがあります。鏡で頭頂部や分け目を確認し、以前と比べて地肌の見える範囲が広がっていないかチェックしましょう。

髪の太さや手触り

髪の毛を一本つまんでみて、以前より細くなっていないか、ハリやコシが失われていないか確認します。髪全体の手触りが柔らかく、頼りない感じがする場合も注意が必要です。

ホルモン・遺伝・生活習慣が絡む – 原因

更年期の抜け毛、閉経期脱毛症は、単一の原因で起こるわけではありません。女性ホルモンの減少が大きな引き金となりますが、それ以外にも遺伝的な要素や日々の生活習慣が複雑に関与しています。

ここでは、主な原因について詳しく見ていきましょう。

主要な原因としてのホルモンバランスの乱れ

更年期における最大の原因は、やはりホルモンバランスの変動です。

エストロゲン減少と男性ホルモンの影響

前述の通り、女性ホルモンであるエストロゲンには、髪の成長を促進し、ヘアサイクルを正常に保つ働きがあります。更年期に入り卵巣機能が低下すると、このエストロゲンの分泌量が急激に減少します。

一方で、女性の体内にも少量ながら存在する男性ホルモン(アンドロゲン)の影響が相対的に強まります。

男性ホルモンは、毛髪の成長を抑制する方向に働くことがあるため、エストロゲンの減少と男性ホルモンの相対的な優位が、抜け毛や薄毛を進行させる大きな原因となります。

このホルモンバランスの変化が、FAGA(女性男性型脱毛症)の発症や悪化にも関与します。

甲状腺ホルモンの関連性

甲状腺ホルモンもまた、毛髪の成長に重要な役割を果たしています。甲状腺機能低下症や亢進症など、甲状腺ホルモンの異常は、抜け毛の原因となることがあります。

更年期は甲状腺疾患が発症しやすい時期でもあるため、抜け毛が気になる場合は、甲状腺機能の検査も考慮に入れる必要があります。

抜け毛に関わる主なホルモン

| ホルモン名 | 髪への影響 | 更年期における変化 |

|---|---|---|

| エストロゲン(女性ホルモン) | 成長促進、ハリ・コシ維持 | 急激に減少 |

| アンドロゲン(男性ホルモン) | 過剰になると成長抑制、FAGAの原因 | 相対的に影響力が増す |

| 甲状腺ホルモン | 成長促進、代謝調節 | 機能異常が起こりやすい |

遺伝的要因の可能性

抜け毛や薄毛には、遺伝的な要素も関わっていると考えられています。

家族歴とFAGA

特にFAGA(女性男性型脱毛症)は、遺伝的素因が強いと言われています。ご両親や祖父母に薄毛の方がいる場合、ご自身も薄毛になりやすい体質を受け継いでいる可能性があります。

ただし、遺伝的素因があるからといって必ず薄毛になるわけではなく、ホルモンバランスや生活習慣など、他の要因との組み合わせで発症すると考えられています。遺伝的な要因を心配される方も、諦めずに適切な対策を行うことが重要です。

生活習慣の影響

日々の生活習慣も、髪の健康に大きな影響を与えます。不規則な生活や偏った食事、ストレスなどは、ホルモンバランスをさらに乱し、抜け毛を悪化させる可能性があります。

ストレスと自律神経の乱れ

更年期は、身体的な変化だけでなく、家庭環境や仕事上の変化など、精神的なストレスを感じやすい時期でもあります。過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、血管を収縮させて頭皮への血流を悪化させます。

その結果、毛根に十分な栄養が届きにくくなり、髪の成長が妨げられ、抜け毛の原因となることがあります。ストレスを上手にコントロールし、心身をリラックスさせることが、髪の健康維持にもつながります。

食生活の偏りと栄養不足

髪の毛は主にタンパク質(ケラチン)からできており、その成長にはビタミンやミネラルなど様々な栄養素が必要です。偏った食生活や無理なダイエットは、髪に必要な栄養素の不足を招き、抜け毛や髪質の低下を引き起こします。

特に、タンパク質、亜鉛、鉄分、ビタミンB群、ビタミンEなどは、髪の健康に深く関わる栄養素です。バランスの取れた食事を心がけ、髪の成長に必要な栄養をしっかり摂取することが大切です。

大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、エストロゲンと似た働きをすると言われ、積極的に摂取したい食品の一つです。

髪の健康に影響する生活習慣

- 睡眠不足

- 喫煙

- 過度な飲酒

- 運動不足

- 不適切なヘアケア(洗いすぎ、強い薬剤の使用など)

食事で気をつけたいポイント

| 積極的に摂りたい栄養素 | 多く含まれる食品例 |

|---|---|

| タンパク質 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| 鉄分 | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

| ビタミンB群 | 豚肉、レバー、魚介類、豆類、緑黄色野菜 |

| 大豆イソフラボン | 豆腐、納豆、豆乳、味噌 |

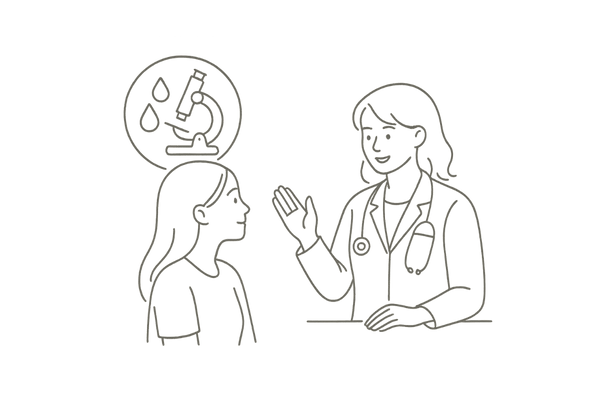

クリニックで行う評価ステップ – 検査

抜け毛や薄毛の悩みを抱えてクリニックを受診した場合、まずはその原因を特定するための検査を行います。原因を正確に把握することが、適切な治療法を選択するための第一歩となります。

ここでは、皮膚科クリニックで行われる代表的な検査について説明します。

問診と視診

検査の基本は、医師による問診と視診です。

生活習慣や既往歴のヒアリング

医師はまず、患者さんの自覚症状(いつから抜け毛が気になるようになったか、どの程度の量かなど)や、生活習慣(食事、睡眠、ストレスの状況など)、既往歴、家族歴、現在使用中の薬などについて詳しく伺います。

これらの情報は、抜け毛の原因を探る上で重要な手がかりとなります。

頭皮と毛髪の状態の確認

次に、医師が直接、頭皮や毛髪の状態を観察します。薄毛の範囲やパターン、頭皮の色、炎症の有無、フケの状態、毛髪の太さや密度などを詳細に確認します。

この視診によって、脱毛症の種類(びまん性脱毛、FAGAなど)や重症度をある程度判断することができます。

血液検査

全身状態やホルモンバランスなどを調べるために、血液検査を行うことがあります。

ホルモン値の測定

更年期の抜け毛が疑われる場合、女性ホルモン(エストロゲン、プロゲステロンなど)や男性ホルモン、甲状腺ホルモンなどの値を測定し、ホルモンバランスの乱れがないか確認します。

これらのホルモン値は、治療方針を決定する上で重要な情報となります。

貧血や甲状腺機能のチェック

鉄欠乏性貧血や甲状腺機能の異常も抜け毛の原因となるため、これらの項目も血液検査でチェックすることが一般的です。もし異常が見つかれば、それぞれの疾患に対する治療を優先的に行う必要があります。

血液検査でチェックする主な項目

| 検査項目 | 調べる内容 |

|---|---|

| 女性ホルモン(エストラジオール等) | エストロゲンのレベル、更年期の影響 |

| 甲状腺ホルモン(TSH, FT3, FT4) | 甲状腺機能の異常の有無 |

| 血算(赤血球、ヘモグロビン等) | 貧血の有無 |

| 血清鉄、フェリチン | 鉄欠乏の有無 |

その他の専門的な検査

必要に応じて、より詳細な検査を行うこともあります。

ダーモスコピー(頭皮マイクロスコープ検査)

ダーモスコープという特殊な拡大鏡を使って、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。毛穴の詰まり具合、毛髪の太さのばらつき、成長途中の細い毛の有無などを確認することで、脱毛症の診断や進行度の評価に役立ちます。

この検査は痛みを伴いません。

毛髪牽引試験

医師が数十本の毛髪を軽く引っ張り、簡単に抜ける毛髪の割合を調べる検査です。活動性の高い脱毛症の場合、多くの毛髪が容易に抜けることがあります。これにより、脱毛の勢いを評価する一つの指標となります。

ホルモン補充から生活改善までの選択肢 – 治療

閉経期脱毛症の治療は、原因や症状の程度、患者さん自身の希望などを総合的に考慮して、様々な選択肢の中から最適な方法を選びます。

ここでは、クリニックで行われる代表的な治療法や、ご自身で取り組める食事療法、生活習慣の改善について解説します。

ホルモン補充療法(HRT)

更年期障害の治療法の一つとして知られるホルモン補充療法(HRT)は、減少したエストロゲンを少量補うことで、のぼせや発汗といった血管運動神経症状だけでなく、抜け毛や薄毛の改善にも効果が期待できる場合があります。

HRTの適応と効果、注意点

HRTは、特にエストロゲン欠乏による症状が強く出ている場合に検討されます。髪に対しては、ヘアサイクルの成長期を延長させ、毛髪の質を改善する効果が期待できます。

ただし、HRTには乳がんや血栓症などのリスクも指摘されており、適応については婦人科医との十分な相談が必要です。定期的な検査を受けながら、慎重に進める必要があります。

全ての抜け毛に効果があるわけではなく、他の原因が主である場合は効果が限定的です。

外用薬・内服薬による治療

抜け毛の進行を抑え、発毛を促すための薬物治療も行われます。

ミノキシジルの使用

ミノキシジルは、もともと高血圧の治療薬として開発されましたが、発毛効果があることが分かり、現在は男女ともに薄毛治療に広く用いられています。頭皮の血行を促進し、毛母細胞を活性化させることで、発毛を促し、抜け毛を減らす効果が期待できます。

女性の場合は、1%や2%といった低濃度のミノキシジル外用薬が推奨されることが多いです。効果を実感するまでには数ヶ月以上の継続的な使用が必要で、使用を中止すると再び抜け毛が進行する可能性があります。

副作用として、初期脱毛(使用開始後に一時的に抜け毛が増える現象)や頭皮のかゆみ、かぶれなどが報告されています。医師の指導のもとで使用することが重要です。

スピロノラクトンなどの内服薬

スピロノラクトンは、利尿薬として用いられる薬ですが、抗アンドロゲン作用(男性ホルモンの働きを抑える作用)があるため、FAGA(女性男性型脱毛症)の治療に用いられることがあります。

特に、男性ホルモンの影響が強いと考えられる場合に効果が期待できます。ただし、電解質異常や月経不順などの副作用の可能性があるため、医師の慎重な判断と定期的な検査が必要です。

他にも、症状や原因に応じて、血行促進薬やサプリメントなどが処方されることもあります。

代表的な薄毛治療薬

| 治療薬 | 主な作用 | 使用方法(例) |

|---|---|---|

| ミノキシジル外用薬 | 血行促進、毛母細胞活性化 | 頭皮に直接塗布 |

| スピロノラクトン内服薬 | 抗アンドロゲン作用 | 内服 |

| 各種ビタミン・ミネラル剤 | 毛髪の栄養補給 | 内服 |

食事療法とサプリメント

薬物治療と並行して、あるいは軽度の場合には、食事内容の見直しやサプリメントの活用も有効な対策となります。

バランスの取れた食事の重要性

髪の毛は、日々の食事から摂取する栄養素を基に作られます。特定の食品だけを食べるのではなく、タンパク質、ビタミン、ミネラルなどをバランス良く摂取することが、健康な髪を育むための基本です。

特に、髪の主成分であるケラチン(タンパク質)の材料となる良質なタンパク質、血行を促進するビタミンE、細胞分裂を助ける亜鉛、エストロゲン様作用を持つ大豆イソフラボンなどを意識して摂ることで、髪質の改善や抜け毛予防が期待できます。

大豆イソフラボンやビタミン・ミネラルの補給

大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、化学構造がエストロゲンと似ており、体内でエストロゲン様作用を発揮することが知られています。更年期におけるエストロゲンの減少を補う効果が期待され、抜け毛対策としても注目されています。

豆腐、納豆、豆乳などを積極的に食事に取り入れましょう。また、食事だけで十分な栄養素を摂取するのが難しい場合は、医師や管理栄養士に相談の上、ビタミンやミネラルなどのサプリメントを上手に活用することも一つの方法です。

生活習慣の見直しとストレス管理

健康な髪を育むためには、規則正しい生活習慣と、心身のストレスを適切に管理することが非常に重要です。

十分な睡眠は、成長ホルモンの分泌を促し、毛母細胞の修復や再生を助けます。質の高い睡眠を確保するよう心がけましょう。また、適度な運動は血行を促進し、頭皮への栄養供給をスムーズにします。

ストレスは自律神経のバランスを乱し、血行不良やホルモンバランスの悪化を招くため、自分なりのリラックス方法を見つけ、ストレスを溜め込まないようにすることも大切です。

これらの生活習慣の改善は、抜け毛対策だけでなく、更年期全体の健康維持にもつながります。

抜け毛悪化を防ぐセルフケア戦略 – 予防

クリニックでの治療と並行して、あるいは抜け毛が気になり始めた段階で、ご自身でできるセルフケアも非常に重要です。日々の積み重ねが、抜け毛の悪化を防ぎ、健康な髪を育む土壌を作ります。

ここでは、具体的な予防策としてのセルフケア戦略を紹介します。

正しい頭皮ケアの実践

毎日のシャンプーや頭皮マッサージは、頭皮環境を整える基本です。

自分に合ったシャンプー選びと洗い方

頭皮の状態は人それぞれ異なります。乾燥肌、脂性肌、敏感肌など、ご自身の頭皮タイプに合ったシャンプーを選ぶことが大切です。洗浄力が強すぎるシャンプーは頭皮の必要な皮脂まで奪い、乾燥やかゆみを引き起こす可能性があります。

アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分のシャンプーや、保湿成分が配合されたものを選ぶと良いでしょう。洗い方も重要で、爪を立てずに指の腹で優しくマッサージするように洗い、すすぎ残しがないように丁寧に洗い流しましょう。

シャンプーの回数は、基本的には1日1回で十分です。洗いすぎはかえって頭皮を乾燥させる原因になります。

頭皮マッサージのすすめ

頭皮マッサージは、頭皮の血行を促進し、毛根に栄養を届けやすくする効果が期待できます。シャンプー時や、リラックスタイムなどに、指の腹を使って頭皮全体を優しく揉みほぐしましょう。

ただし、力を入れすぎたり、爪を立てたりすると頭皮を傷つける可能性があるので注意が必要です。心地よいと感じる程度の力加減で行うことがポイントです。

頭皮タイプ別シャンプー選びの目安

| 頭皮タイプ | 特徴 | シャンプー選びのポイント |

|---|---|---|

| 乾燥肌 | フケがカサカサ、かゆみが出やすい | 保湿成分配合、アミノ酸系など低刺激なもの |

| 脂性肌 | 頭皮がベタつく、ニオイが気になる | 適度な洗浄力があり、さっぱりとした洗い上がりのもの |

| 敏感肌 | 刺激に弱く、赤みや湿疹が出やすい | 無添加、無香料、無着色など、低刺激処方のもの |

バランスの取れた食生活

髪は体の中から作られます。健康な髪のためには、バランスの取れた食事が欠かせません。

髪の成長に必要な栄養素

髪の主成分であるタンパク質はもちろん、ビタミンやミネラルも髪の成長には必要です。特に、亜鉛はタンパク質の合成を助け、鉄分は酸素を運搬して毛母細胞の働きを活発にします。

ビタミンB群は頭皮の新陳代謝を促し、ビタミンEは血行を促進する効果があります。これらの栄養素をバランス良く摂取することが、抜け毛予防につながります。

積極的に摂りたい食品と避けたい食品

積極的に摂りたいのは、良質なタンパク質(肉、魚、卵、大豆製品)、緑黄色野菜、海藻類、ナッツ類などです。特に大豆製品に含まれる大豆イソフラボンは、女性ホルモンと似た働きをするため、更年期の女性にはおすすめです。

一方、脂肪分の多い食事やインスタント食品、スナック菓子などの偏った食事は、頭皮環境を悪化させる可能性があるため、摂りすぎに注意しましょう。

ストレスを溜めない生活

心身のストレスは、髪の健康にも大きな影響を与えます。

リラックス方法を見つける

ストレスは自律神経のバランスを乱し、血行不良を引き起こすことで抜け毛を促進する可能性があります。

趣味や好きなことに没頭する時間を作ったり、アロマテラピーや音楽鑑賞、瞑想などで心身をリラックスさせたりする習慣を取り入れましょう。自分に合ったストレス解消法を見つけることが大切です。

質の高い睡眠を確保する

睡眠中には成長ホルモンが分泌され、細胞の修復や再生が行われます。髪の毛も同様で、質の高い睡眠は健康な髪を育むために重要です。

毎日同じ時間に寝起きするなど、規則正しい睡眠習慣を心がけ、寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控えるなど、睡眠環境を整えましょう。

適度な運動の習慣化

適度な運動は、全身の血行を促進し、頭皮にも十分な酸素と栄養を届ける助けとなります。ウォーキングやジョギング、ヨガなど、無理なく続けられる運動を日常生活に取り入れましょう。

運動はストレス解消にもつながり、心身のバランスを整える効果も期待できます。

よくある質問

更年期の抜け毛や閉経期脱毛症に関して、患者様からよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。

- 抜け毛はいつ頃から気をつけるべきですか?

-

個人差がありますが、一般的に更年期の始まる40代半ば頃から、抜け毛の量や髪質の変化に気づき始める方が多いです。しかし、それ以前からでも、生活習慣の乱れやストレスなどにより抜け毛が増えることもあります。

年齢に関わらず、抜け毛が気になり始めたら早めに専門医に相談することをおすすめします。

- FAGA(女性男性型脱毛症)とは違うのですか?

-

閉経期脱毛症は主にエストロゲンの減少が関与する頭部全体のびまん性の薄毛を指すことが多いのに対し、FAGAは男性ホルモンの影響が比較的強く、頭頂部の薄毛が特徴的です。

更年期には両者が混在したり、FAGAが顕著になったりすることもあります。正確な診断と適切な治療のためには、専門医による診察が重要です。

- 治療を始めればすぐに髪は生えてきますか?

-

治療の効果が現れるまでには、通常数ヶ月単位の時間が必要です。ヘアサイクルには成長期、退行期、休止期があり、治療によって休止期にあった毛髪が成長期に移行し、実際に髪として伸びてくるまでには時間がかかります。

根気強く治療を継続することが大切です。ミノキシジルなどの治療薬では、使用開始後に一時的に抜け毛が増える「初期脱毛」が見られることもありますが、これは治療効果の一環であることが多いです。

- シャンプーはどのようなものを選べば良いですか?

-

ご自身の頭皮タイプ(乾燥肌、脂性肌、敏感肌など)に合ったものを選ぶことが基本です。一般的には、洗浄力がマイルドなアミノ酸系シャンプーや、頭皮の保湿を助ける成分が配合されたものがおすすめです。

香料や着色料などが刺激になる場合は、無添加のものを選ぶと良いでしょう。迷った場合は、皮膚科医に相談してアドバイスを受けるのも一つの方法です。

正しいシャンプー方法も大切で、爪を立てずに指の腹で優しく洗い、しっかりとすすぐことを心がけてください。

- 大豆イソフラボンは本当に効果がありますか?

-

大豆イソフラボンは、女性ホルモンのエストロゲンと似た構造を持ち、体内でエストロゲン様作用を示すことが報告されています。そのため、更年期におけるエストロゲンの減少を補い、抜け毛や薄毛の改善に役立つ可能性が期待されています。

ただし、大豆イソフラボンだけで全ての抜け毛が改善するわけではなく、あくまでバランスの取れた食事の一環として摂取することが推奨されます。効果には個人差があり、過剰摂取は推奨されません。

サプリメントで摂取する場合は、適切な量を守りましょう。

この記事では、更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の原因や対策について詳しく解説しました。

ご自身の症状についてさらに詳しく知りたい方、具体的な症状のセルフチェック方法や、どのような状態であれば医療機関を受診すべきかについて確認したい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。

参考文献

GEORGALA, S., et al. Topical estrogen therapy for androgenetic alopecia in menopausal females. Dermatology, 2004, 208.2: 178-179.

MIRMIRANI, P. Hormonal changes in menopause: do they contribute to a ‘midlife hair crisis’ in women?. British Journal of Dermatology, 2011, 165.s3: 7-11.

LEVY, Lauren L.; EMER, Jason J. Female pattern alopecia: current perspectives. International journal of women’s health, 2013, 541-556.

SCHEINFELD, Noah. A review of hormonal therapy for female pattern (androgenic) alopecia. Dermatology online journal, 2008, 14.3.

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

ZOUBOULIS, C. C., et al. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric, 2022, 25.5: 434-442.

GRYMOWICZ, Monika, et al. Hormonal effects on hair follicles. International journal of molecular sciences, 2020, 21.15: 5342.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

OHNEMUS, Ulrich, et al. The hair follicle as an estrogen target and source. Endocrine reviews, 2006, 27.6: 677-706.

PIÉRARD-FRANCHIMONT, Claudine; PIÉRARD, Gérald E. Alterations in hair follicle dynamics in women. BioMed Research International, 2013, 2013.1: 957432.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事