40代、50代を迎える多くの女性が経験する更年期。この時期には、心身に様々な変化が現れますが、その一つに「抜け毛」や「薄毛」といった髪の悩みがあります。

これは「閉経期脱毛症」とも呼ばれ、女性ホルモンの変動が大きく関わっています。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、更年期の抜け毛・薄毛がどのような症状として現れるのか、具体的なサインとその背景にある原因、そして日常でできる対策やクリニックでの治療について詳しく解説します。

頭頂部ボリュームの目減り – 視覚的薄毛サイン

更年期における頭頂部薄毛の始まり

エストロゲン減少と毛髪サイクルの変化

更年期に入ると、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの分泌量が大きく減少します。エストロゲンは、髪の成長を促進し、毛髪のハリやコシを保つ重要な役割を担っています。

このホルモンが減少することで、毛髪の成長期が短縮され、休止期に入る毛髪の割合が増加します。

結果として新しく生えてくる髪よりも抜け落ちる髪が多くなり、特に頭頂部のような血行が行き渡りにくい部分から薄毛が目立ち始めることがあります。これが、40代、50代の女性が最初に気づく薄毛のサインの一つです。

40代・50代女性に見られる初期症状

40代後半から50代にかけて、頭頂部の髪が以前よりもペタッとする、地肌が透けて見えるようになった、と感じる方が増えます。初期症状としては、髪全体のボリューム感が失われ、特に頭のてっぺん部分の髪の密度が低下したように感じられます。

毎日のスタイリングで髪が立ち上がりにくくなったり、分け目が固定しづらくなったりするのも、この時期によく見られる変化です。

これらのサインは、びまん性脱毛症の初期段階である可能性も示唆しており、早めの頭皮ケアや専門医への相談が改善への鍵となります。

視覚的な変化とその影響

髪全体の密度の低下

頭頂部のボリュームダウンは、単にその部分だけの問題ではなく、髪全体の密度が低下していることの現れでもあります。一本一本の髪が細くなる「軟毛化」も同時に進行することが多く、これが全体のボリューム感をさらに損なう原因となります。

鏡を見たときに、以前よりも頭皮が広範囲に見えるようになったり、髪をかきあげたときの抵抗感が少なくなったりしたら、注意が必要です。このような薄毛の進行は、見た目の印象を大きく左右し、精神的なストレスにつながることもあります。

スタイリングの難しさ

髪のボリュームが減少し、髪質も変化することで、これまで通りのヘアスタイルを維持することが難しくなります。

トップにボリュームを出そうとしてもすぐに潰れてしまったり、分け目がくっきりと目立ってしまったりと、スタイリングに時間がかかるようになります。

この対策として、髪型を変えたり、スタイリング剤を工夫したりすることも一つの方法ですが、根本的な原因である頭皮環境やホルモンバランスに着目したケアが重要です。

クリニックでは、個々の状態に合わせた治療法やヘアケア製品の提案も行っています。

頭頂部の変化とセルフチェックポイント

| チェック項目 | 具体的なサイン | 考えられる原因・対策 |

|---|---|---|

| 髪のボリューム | 頭頂部がペタッとする、髪が立ち上がりにくい | エストロゲン減少、毛周期の乱れ。頭皮マッサージ、育毛剤の使用検討。 |

| 頭皮の透け感 | 光に当たると頭頂部の地肌が目立つ | 毛髪密度の低下、軟毛化。専門クリニックでの相談を推奨。 |

| スタイリング | 分け目が広がりやすい、髪型が維持しにくい | 髪質の変化。ヘアケア製品の見直し、食事バランスの改善。 |

分け目が広がる“ライン拡大”現象

分け目部分の薄毛の進行

地肌の透け感が増す原因

分け目が以前よりもくっきりと目立ち、地肌の見える範囲が広がってきたと感じる場合、それは薄毛が進行しているサインかもしれません。

特に更年期の女性では、頭部全体の髪が均等に薄くなる「びまん性脱毛症」の症状として、分け目部分の薄毛が顕著になることがあります。

これは、女性ホルモンであるエストロゲンの減少により、毛包が十分に成長できず、髪の毛が細くなったり、成長途中で抜け落ちたりすることが原因の一つです。また、頭皮の血行不良や栄養不足も、分け目部分の薄毛を助長する要因となります。

びまん性脱毛症との関連

びまん性脱毛症は、特定の部位だけでなく頭部全体の髪が薄くなるのが特徴で、40代以降の女性に多く見られます。分け目が広がるのは、このびまん性脱毛症の典型的な症状の一つです。

髪の成長サイクルが乱れ、休止期にとどまる毛髪が増えることで、全体的な毛髪密度が低下し、特に分け目のような普段から露出している部分で薄毛が目立ちやすくなります。

ストレスや生活習慣の乱れも、この症状を悪化させる原因となるため、総合的な対策が重要です。

分け目ケアと対策

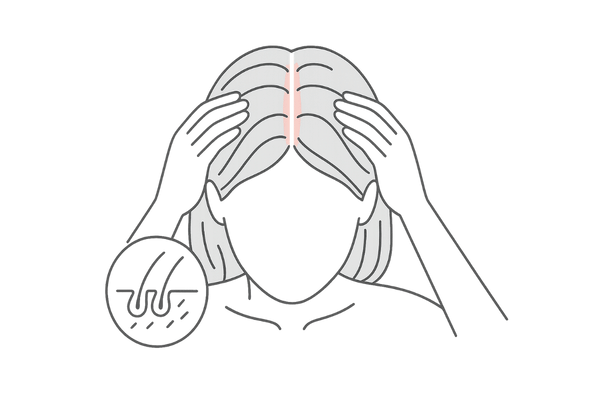

頭皮マッサージと血行促進

分け目が気になる場合、頭皮の血行を促進するマッサージが有効な対策の一つです。指の腹を使って、優しく頭皮全体を揉みほぐすことで、毛根への栄養供給をサポートし、健康な髪の成長を促します。

特に、シャンプー時やお風呂上がりのリラックスした状態で行うと効果的です。ただし、爪を立てたり、強くこすりすぎたりすると頭皮を傷つける原因になるため、力加減には注意が必要です。

血行促進は、薄毛改善の基本であり、継続することで頭皮環境の改善が期待できます。

クリニックでの専門的な相談

セルフケアだけでは改善が見られない場合や、薄毛の原因を正確に知りたい場合は、皮膚科などの専門クリニックに相談することをお勧めします。

クリニックでは、医師が頭皮の状態を詳しく診察し、マイクロスコープなどを用いて毛髪の状態を確認します。その上で、個々の症状や原因に合わせた治療法(例えば、内服薬や外用薬の処方、育毛メソセラピーなど)を提案します。

早期に専門家のアドバイスを受けることが、効果的な薄毛治療への第一歩です。

分け目の状態と進行度

| 進行度 | 分け目の見た目 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 初期 | 以前より少し分け目が目立つ、地肌が若干透ける | 生活習慣の見直し、頭皮ケアシャンプーの使用、頭皮マッサージ |

| 中期 | 分け目が明らかに広がり、地肌がはっきり見える | 育毛剤の使用検討、専門クリニックへの相談 |

| 進行期 | 分け目周辺の髪がかなり薄く、広範囲で地肌が露出 | 積極的なクリニック治療(内服・外用薬、注入治療など) |

洗髪・ブラッシング時に増える抜け毛本数

抜け毛増加のメカニズム

ホルモンバランスの乱れと毛周期

1日に50本から100本程度の抜け毛は自然な現象ですが、洗髪時やブラッシング時に明らかに抜け毛の本数が増えたと感じる場合、注意が必要です。

更年期には女性ホルモンのバランスが大きく変動し、特にエストロゲンの減少は毛髪の成長期を短縮させ、休止期を延長させる原因となります。これにより、本来であればまだ成長するはずの髪が早く抜け落ちてしまう「早期退行」が起こりやすくなります。

その結果、シャンプーの際の排水溝に溜まる髪の毛の量や、ブラシにつく髪の毛の量が目に見えて増えるのです。

ストレスが抜け毛に与える影響

更年期はホルモンバランスの変化だけでなく、家庭環境の変化や体調不良など、精神的なストレスを感じやすい時期でもあります。過度なストレスは自律神経のバランスを乱し、頭皮の血行不良を引き起こすことがあります。

血行が悪くなると、毛根へ十分な酸素や栄養が供給されにくくなり、毛髪の成長が妨げられ、結果として抜け毛が増加する原因となります。

ストレスを完全に避けることは難しいですが、自分なりのリフレッシュ方法を見つけ、心身のバランスを整えることが、抜け毛対策としても重要です。

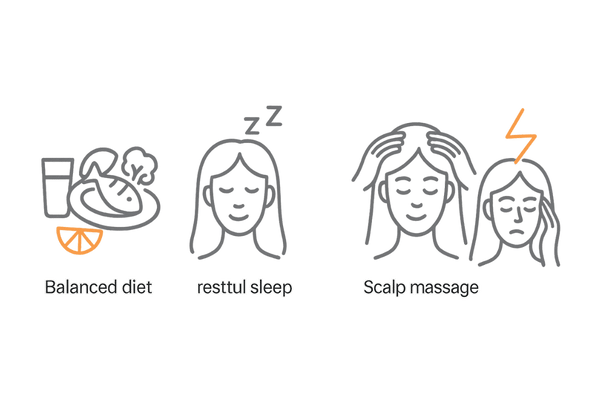

日常でできる抜け毛対策

正しいシャンプー方法と選び方

毎日のシャンプーは、頭皮環境を清潔に保つために重要ですが、洗い方やシャンプー剤の選び方によっては抜け毛を助長することもあります。洗浄力の強すぎるシャンプーは頭皮に必要な皮脂まで奪い、乾燥や刺激を引き起こす可能性があります。

アミノ酸系などのマイルドな洗浄成分で、保湿成分が配合されたシャンプーを選びましょう。洗髪時は、まずお湯で髪と頭皮を十分に予洗いし、シャンプーをよく泡立ててから、指の腹で優しくマッサージするように洗います。

すすぎ残しがないように、しっかりと洗い流すことも大切です。

食事による栄養補給の重要性

健康な髪を育むためには、バランスの取れた食事が欠かせません。

髪の主成分であるタンパク質(特にケラチン)はもちろん、その合成を助ける亜鉛やビタミンB群、頭皮の血行を促進するビタミンE、抗酸化作用のあるビタミンCなどを積極的に摂取することが、抜け毛の改善につながります。

特に大豆製品に含まれるイソフラボンは、女性ホルモンであるエストロゲンと似た働きをすると言われており、更年期の女性には積極的に摂ってほしい栄養素です。偏った食事は避け、多様な食材から栄養を摂ることを心がけましょう。

抜け毛を増やさないための生活習慣

- 十分な睡眠時間を確保する(質の良い睡眠)

- 適度な運動で血行を促進する

- ストレスを溜め込まない工夫をする(趣味、リラックス)

- バランスの取れた食事を心がける

- 喫煙や過度な飲酒を控える

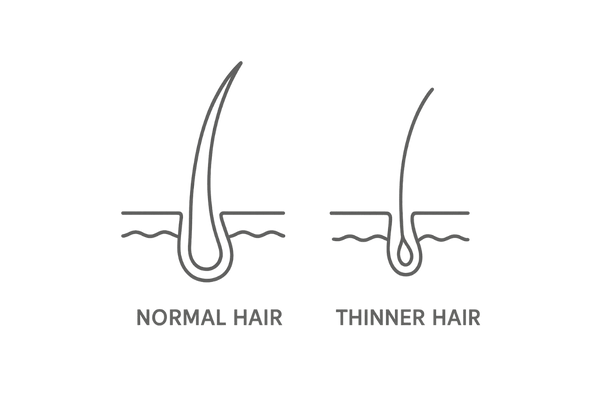

一本一本が細く柔らかくなる“軟毛化”

毛髪の質の変化とその原因

エストロゲン低下と毛包の小型化

更年期に髪の毛が細く、柔らかくなる「軟毛化」は、多くの女性が経験する髪質の変化です。この主な原因は、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量低下にあります。

エストロゲンは毛母細胞の活動を活発にし、太く健康な髪を育てる働きがありますが、その量が減少すると毛包(毛根を包む組織)が徐々に小さくなり、そこから生えてくる髪も細く弱々しいものになってしまいます。

この毛包の小型化が進行すると、髪の成長期も短くなり、十分に太く成長する前に抜け落ちてしまうこともあります。

髪のハリ・コシが失われる現象

髪が軟毛化すると、以前のようなハリやコシが失われ、全体的にボリュームダウンした印象になります。髪の毛一本一本が細くなるため、手触りも柔らかく、弱々しく感じられるようになります。

これにより、ヘアスタイルがまとまりにくくなったり、ペタッとしてしまったりと、スタイリングにも影響が出ます。この髪質の変化は、薄毛の進行を視覚的にも加速させる要因となり、見た目の印象を大きく変えてしまうことがあります。

軟毛化へのアプローチ

頭皮環境を整えるスカルプケア

軟毛化が気になる場合、まずは頭皮環境を整えることが大切です。健康な髪は健康な頭皮から育ちます。頭皮の血行を促進するマッサージや、毛穴の汚れをしっかり落としつつも必要な潤いを保つシャンプー選びが重要です。

また、育毛剤や頭皮用美容液などを使用し、毛根に直接栄養を届け、毛母細胞の活性化を促すことも効果的な対策の一つです。頭皮の乾燥や炎症を防ぎ、髪が育ちやすい環境を作ることが、軟毛化の改善につながります。

専門クリニックでの治療選択肢

セルフケアだけでは軟毛化の改善が難しい場合や、より積極的な治療を望む場合は、専門のクリニックに相談しましょう。

クリニックでは、内服薬(パントガールなど)や外用薬(ミノキシジルなど)の処方、頭皮に直接有効成分を注入する育毛メソセラピー、LED照射治療など、様々な治療法があります。

医師が個々の髪の状態や原因を診断し、最適な治療プランを提案します。早期の対策が、髪の質の改善と薄毛の進行抑制に繋がります。

髪質の変化(軟毛化)と対策

| 変化のサイン | 主な原因 | 推奨される対策・改善法 |

|---|---|---|

| 髪が細くなった、柔らかくなった | エストロゲン減少、毛包の小型化 | 頭皮ケア、育毛剤、バランスの取れた食事(タンパク質、亜鉛など) |

| ハリ・コシがない、ボリュームが出ない | キューティクルの乱れ、栄養不足 | 適切なシャンプー・トリートメント、生活習慣の見直し |

| スタイリングが持続しない | 髪の強度の低下 | クリニックでの専門治療(内服薬、外用薬、注入治療など) |

切れ毛・枝毛が急増する脆弱化シグナル

髪のダメージとホルモン変動

女性ホルモンの減少と髪の保護機能低下

更年期に入り、切れ毛や枝毛が急に増えたと感じる方も少なくありません。これは、髪の毛そのものが弱く、脆くなっているサインです。

女性ホルモンであるエストロゲンには、髪の潤いやしなやかさを保つ役割がありますが、その分泌量が減少すると、髪の表面を保護しているキューティクルが剥がれやすくなったり、髪内部の水分量が低下したりします。

これにより、髪は乾燥しやすくなり、少しの摩擦や刺激でも切れやすく、枝毛になりやすい状態になります。

外部刺激によるダメージの蓄積

加齢やホルモンバランスの変化で弱くなった髪は、紫外線、ドライヤーの熱、ブラッシング時の摩擦、パーマやカラーリングなどの化学的処理といった外部からの刺激に対して、より一層デリケートになります。

これらの刺激が蓄積することで、髪のタンパク質構造がダメージを受け、切れ毛や枝毛がさらに増えるという悪循環に陥ることがあります。また、睡眠不足や栄養バランスの偏り、過度なストレスも髪の健康を損ない、脆弱化を進行させる原因となります。

髪の強度を取り戻すために

適切なヘアケア製品の選択

切れ毛や枝毛を防ぐためには、日々のヘアケアが重要です。

まず、シャンプーは髪と頭皮に優しいアミノ酸系やベタイン系の洗浄成分のものを選び、保湿成分や補修成分(セラミド、ケラチン、コラーゲンなど)が配合されたトリートメントやヘアマスクで、髪の内部と外部からケアを行いましょう。

洗髪後は、タオルドライで優しく水分を拭き取り、ドライヤーは髪から20cm以上離して、同じ箇所に熱が集中しないように注意しながら乾かします。

アウトバストリートメント(洗い流さないトリートメント)で髪を保護するのも効果的な対策です。

食生活の見直しと栄養バランス

髪の主成分はタンパク質(ケラチン)であるため、良質なタンパク質を十分に摂取することが、強くしなやかな髪を作る基本です。肉、魚、卵、大豆製品などをバランス良く食事に取り入れましょう。

また、タンパク質の代謝を助けるビタミンB群、髪の成長に必要な亜鉛、抗酸化作用があり頭皮環境を整えるビタミンCやビタミンEなども重要です。

これらの栄養素を意識的に摂取することで、髪の内部から健康をサポートし、切れ毛や枝毛の改善を目指します。

切れ毛・枝毛の主な原因と予防策

| 主な原因 | 具体的な要因 | 予防・対策のポイント |

|---|---|---|

| 髪の乾燥 | エストロゲン減少、不適切なヘアケア、空気の乾燥 | 保湿力の高いシャンプー・トリートメント使用、加湿 |

| 物理的ダメージ | 過度なブラッシング、ドライヤーの熱、紫外線 | 優しいブラッシング、ドライヤーの適切な使用、UVケア |

| 栄養不足 | タンパク質・ビタミン・ミネラルの不足 | バランスの取れた食事、サプリメントの活用検討(クリニック相談) |

髪の伸びが遅くなる“成長停滞”

毛髪成長サイクルの鈍化

成長期の短縮と休止期の延長

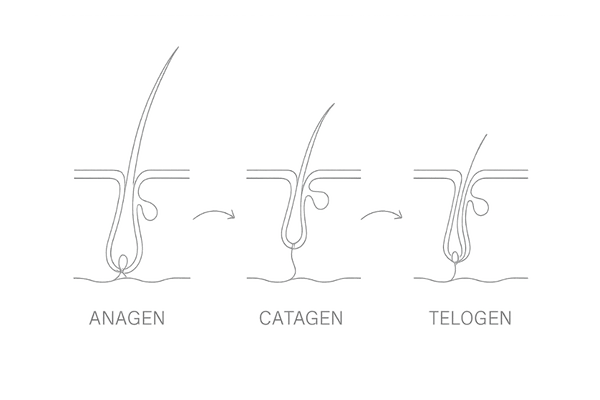

「最近、髪がなかなか伸びない」と感じるのも、更年期によく見られる髪の変化の一つです。髪の毛には「成長期」「退行期」「休止期」というサイクルがあり、通常、成長期は数年間続きます。

しかし、更年期に入り女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が減少すると、この成長期が短縮され、相対的に休止期が長くなる傾向があります。

その結果、髪が十分に成長する前に抜け落ちたり、新しい髪が生えてくるまでの期間が長くなったりするため、全体として髪の伸びが遅くなったように感じられるのです。

40代・50代における新陳代謝の低下

加齢に伴う全身の新陳代謝の低下も、髪の成長速度に影響を与えます。40代、50代になると、細胞分裂のスピードが若い頃に比べて緩やかになり、毛母細胞の活動も低下しがちです。

これにより、髪を作り出す力が弱まり、成長が停滞しやすくなります。また、血行不良や栄養不足も新陳代謝の低下を招き、髪の成長を妨げる原因となります。健康な髪の成長には、活発な新陳代謝と十分な栄養供給が不可欠です。

成長を促すためのケア

頭皮の血行促進とマッサージ

髪の成長を促すためには、毛根に栄養をしっかり届けることが重要です。頭皮マッサージは、硬くなった頭皮を柔らかくし、血行を促進する効果的な方法です。

シャンプー時や育毛剤を塗布する際に、指の腹で優しく頭皮全体を動かすようにマッサージしましょう。これにより、毛母細胞が活性化され、髪の成長に必要な酸素や栄養素が行き渡りやすくなります。

定期的なマッサージは、頭皮環境を整え、髪の成長サイクルの正常化をサポートします。

クリニックでの育毛治療の可能性

髪の成長停滞が著しい場合や、セルフケアでの改善が感じられない場合は、皮膚科などの専門クリニックでの育毛治療を検討することも一つの選択肢です。

クリニックでは、ミノキシジル外用薬や内服薬(医師の判断による)、成長因子を頭皮に直接導入するメソセラピー、低出力レーザー治療など、医学的根拠に基づいた様々な治療法を提供しています。

これらの治療は、毛母細胞を刺激し、発毛を促進する効果が期待できます。医師と相談し、自分に合った治療法を見つけることが大切です。

髪の成長をサポートする栄養素

- タンパク質(肉、魚、卵、大豆製品など)

- 亜鉛(牡蠣、レバー、牛肉など)

- ビタミンB群(緑黄色野菜、レバー、魚介類など)

- 鉄分(レバー、赤身肉、ほうれん草など)

- ビタミンE(ナッツ類、植物油など)

休止期が長引き生え際に隙間が生じる

生え際後退と休止期毛の増加

エストロゲンレベルの低下と毛包の活動休止

更年期において、生え際(特に前頭部やこめかみ部分)に隙間が目立つようになることがあります。これは、毛髪の成長サイクルの中で「休止期」にある毛包が増加し、新しい髪が生えてくるまでの期間が長引くことが一因です。

女性ホルモンであるエストロゲンは、毛髪を成長期に留める役割がありますが、そのレベルが低下すると、多くの毛包が早期に休止期に入り、活動を停止してしまいます。

その結果、特定の部位で毛髪密度が低下し、地肌が透けて見えるようになるのです。

びまん性脱毛症の一症状としての生え際の変化

女性の薄毛の代表的なタイプである「びまん性脱毛症」では、頭部全体の髪が均等に薄くなる傾向がありますが、人によっては生え際や頭頂部など、特定の部位から薄毛が目立ち始めることもあります。

生え際に隙間が生じるのは、このびまん性脱毛症が進行しているサインの一つと考えられます。

特に、以前よりもおでこが広くなったように感じたり、髪をアップにしたときに生え際のラインが後退しているように見えたりする場合は、注意が必要です。

生え際の薄毛対策

早期発見と専門医への相談

生え際の薄毛は、一度進行すると改善に時間がかかる場合があるため、変化に気づいたら早めに専門医(皮膚科医など)に相談することが重要です。医師は、頭皮の状態や毛髪の密度、毛周期などを詳細に診察し、薄毛の原因を特定します。

その上で、ミノキシジルなどの外用薬の処方や、クリニックでの専門的な育毛治療(注入療法や光線療法など)を提案することがあります。自己判断で誤ったケアを続けるよりも、専門家のアドバイスを受けることが、効果的な対策への近道です。

生活習慣の改善とストレス管理

生え際の薄毛対策においても、バランスの取れた食事、質の高い睡眠、適度な運動といった基本的な生活習慣の改善は不可欠です。これらはホルモンバランスを整え、頭皮の血行を促進し、毛髪の健やかな成長をサポートします。

また、更年期はストレスを感じやすい時期でもあるため、自分に合ったストレス解消法を見つけ、心身の健康を保つことも大切です。過度なストレスは血行不良を招き、薄毛を悪化させる原因となるため、意識的なストレス管理が求められます。

生え際の変化と注意点

| 変化のサイン | 考えられる原因 | 初期対応・クリニックでの相談ポイント |

|---|---|---|

| おでこが広くなったように感じる | 休止期毛の増加、毛包の小型化 | 頭皮マッサージ、育毛剤の使用。変化が続く場合はクリニックへ。 |

| 生え際の髪が細く、産毛のようになった | エストロゲン減少、血行不良 | 生活習慣の見直し、専門医による原因特定と治療法の検討。 |

| 髪をアップにすると地肌が目立つ | びまん性脱毛症の可能性 | 早期に皮膚科を受診し、適切な診断と治療計画を立てる。 |

乾燥とかゆみを伴う頭皮コンディション変化

更年期における頭皮トラブル

皮脂分泌量の変化とバリア機能低下

更年期には、頭皮の乾燥やかゆみといったコンディションの変化を感じる方が増えます。これは、女性ホルモンのバランスが変化し、皮脂の分泌量が減少することが主な原因です。

皮脂は頭皮の潤いを保ち、外部の刺激から守るバリア機能の役割を担っています。この皮脂が不足すると、頭皮は乾燥しやすくなり、バリア機能も低下してしまいます。

その結果、わずかな刺激にも敏感に反応し、かゆみやフケ、炎症などを引き起こしやすくなるのです。

エストロゲン減少による頭皮の乾燥

女性ホルモンであるエストロゲンは、皮膚のコラーゲン生成を促し、水分保持能力を高める働きがあります。更年期にエストロゲンが減少すると、頭皮のコラーゲンも減少し、保水力が低下するため、頭皮が乾燥しやすくなります。

乾燥した頭皮は、ターンオーバー(新陳代謝)のサイクルも乱れがちになり、古い角質が剥がれ落ちずにフケとして目立ったり、逆にかゆみを伴う炎症を引き起こしたりすることがあります。

このような頭皮環境の悪化は、健康な髪の育成を妨げ、薄毛や抜け毛の原因にもなり得ます。

頭皮環境の改善策

保湿を重視したシャンプー選び

頭皮の乾燥やかゆみが気になる場合は、まず毎日のシャンプーを見直しましょう。洗浄力の強すぎるシャンプーは、必要な皮脂まで洗い流してしまい、乾燥を悪化させる可能性があります。

アミノ酸系やベタイン系などのマイルドな洗浄成分で、セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲンなどの保湿成分が配合されたシャンプーを選ぶことが大切です。

また、洗髪時のすすぎ残しは頭皮トラブルの原因になるため、しっかりと洗い流しましょう。シャンプー後は、保湿効果のある頭皮用ローションやエッセンスでケアすることも有効な対策です。

食事と睡眠による体内からのケア

頭皮環境の改善には、外側からのケアだけでなく、体内からのアプローチも重要です。バランスの取れた食事は、健康な頭皮と髪を育むための基本です。

特に、皮膚の健康維持に役立つビタミンA、ビタミンB群、ビタミンC、ビタミンEや、良質なタンパク質、必須脂肪酸などを積極的に摂取しましょう。

また、質の高い睡眠は、成長ホルモンの分泌を促し、皮膚のターンオーバーを正常化するのに役立ちます。ストレスを溜めないように心がけ、規則正しい生活を送ることが、頭皮コンディションの改善、ひいては薄毛対策にもつながります。

頭皮の乾燥・かゆみの原因と対策

| 症状 | 主な原因 | 日常でできる対策 |

|---|---|---|

| 頭皮の乾燥、つっぱり感 | 皮脂分泌減少、エストロゲン低下、空気の乾燥 | 保湿系シャンプー使用、頭皮用保湿ローション、加湿 |

| かゆみ、フケ(乾燥性) | バリア機能低下、ターンオーバー乱れ、シャンプーの刺激 | 低刺激シャンプー、正しい洗髪方法、ストレス軽減 |

| 炎症、赤み | 掻きすぎ、合わないヘアケア製品、アレルギー | 刺激を避ける、皮膚科クリニックで相談・治療 |

頭皮に優しいシャンプーの選び方のポイント

- 洗浄成分: アミノ酸系、ベタイン系などマイルドなもの

- 保湿成分: セラミド、ヒアルロン酸、コラーゲン、グリセリンなど

- 無添加・低刺激: 香料、着色料、パラベン、シリコンなどが無添加または少ないもの

- pHバランス: 頭皮に近い弱酸性のもの

よくある質問

- 更年期の抜け毛はいつ頃から始まりますか?

-

更年期の抜け毛が始まる時期には個人差がありますが、一般的には閉経の数年前から、つまり40代後半から50代前半にかけて自覚される方が多いです。

女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が徐々に減少し始める時期と重なります。ただし、生活習慣や遺伝的要因、ストレスの度合いなどによって、もっと早くから症状が現れる方や、閉経後に顕著になる方もいます。

- 抜け毛が増えたら、まず何をすべきですか?

-

まずはご自身の生活習慣(食事、睡眠、ストレスなど)を見直し、改善できる点がないか確認しましょう。同時に、頭皮に優しいシャンプーに変えたり、頭皮マッサージを取り入れたりするのも良いでしょう。

それでも抜け毛が続く、あるいは悪化するようであれば、自己判断せずに早めに皮膚科などの専門クリニックを受診することをお勧めします。医師による正確な診断と、原因に合わせた適切な対策や治療が重要です。

- 食事だけで抜け毛は改善しますか?

-

バランスの取れた食事は、健康な髪を育むために非常に重要であり、抜け毛の改善に貢献する可能性があります。特に髪の主成分であるタンパク質や、その働きを助けるビタミン、ミネラルを十分に摂取することは大切です。

しかし、更年期の抜け毛は女性ホルモンの減少が大きく関わっているため、食事だけで完全に改善するとは限りません。食事改善はあくまで対策の一つとして捉え、必要に応じて専門クリニックでの治療も検討しましょう。

- クリニックではどのような治療が受けられますか?

-

皮膚科クリニックでは、まず医師が診察を行い、薄毛の原因や進行度を診断します。

その上で、内服薬(例:パントガール、スピロノラクトンなど)、外用薬(例:ミノキシジル)、頭皮への有効成分注入療法(育毛メソセラピー)、LEDやレーザーを用いた光線療法など、様々な治療法の中から患者様の状態に合わせたものを提案します。

治療法はクリニックによって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

- シャンプーを変えるだけで効果はありますか?

-

頭皮環境に合わないシャンプーを使用している場合、それを適切なものに変えることで頭皮の状態が改善し、抜け毛が減る可能性があります。

特に、洗浄力が強すぎるシャンプーからマイルドなものへ、あるいは保湿成分が豊富なものへ変更することで、乾燥やかゆみが軽減されることもあります。ただし、シャンプーの変更だけで全ての抜け毛問題が解決するわけではありません。

根本的な原因がホルモンバランスの乱れなどにある場合は、シャンプーの変更はあくまで補助的な対策と考え、他の治療法と組み合わせることが効果的です。

更年期の抜け毛や薄毛には、この記事で解説した症状以外にも、様々な原因が複雑に絡み合っていることがあります。ご自身の髪や頭皮の状態をより深く理解し、適切な対策を講じるためには、専門的な検査が役立ちます。

より詳しい原因や、皮膚科クリニックで行われる具体的な検査方法について知りたい方は、ぜひこちらの記事もあわせてご覧ください。

参考文献

STARACE, Michela, et al. Female androgenetic alopecia: an update on diagnosis and management. American journal of clinical dermatology, 2020, 21: 69-84.

HERSKOVITZ, Ingrid; TOSTI, Antonella. Female pattern hair loss. International Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013, 11.4: e9860.

CAMACHO-MARTINEZ, Francisco M. Hair loss in women. In: Seminars in cutaneous medicine and surgery. No longer published by Elsevier, 2009. p. 19-32.

ZOUBOULIS, C. C., et al. Skin, hair and beyond: the impact of menopause. Climacteric, 2022, 25.5: 434-442.

DINH, Quan Q.; SINCLAIR, Rodney. Female pattern hair loss: current treatment concepts. Clinical interventions in aging, 2007, 2.2: 189-199.

LEVY, Lauren L.; EMER, Jason J. Female pattern alopecia: current perspectives. International journal of women’s health, 2013, 541-556.

SINGAL, Archana; SONTHALIA, Sidharth; VERMA, Prashant. Female pattern hair loss. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology, 2013, 79: 626.

OWECKA, Barbara, et al. The Hormonal Background of Hair Loss in Non-Scarring Alopecias. Biomedicines, 2024, 12.3: 513.

ANASTASSAKIS, Konstantinos; ANASTASSAKIS, Konstantinos. Female pattern hair loss. Androgenetic Alopecia From A to Z: Vol. 1 Basic Science, Diagnosis, Etiology, and Related Disorders, 2022, 181-203.

MIRMIRANI, Paradi. Managing hair loss in midlife women. Maturitas, 2013, 74.2: 119-122.

更年期の抜け毛(閉経期脱毛症)の関連記事