女性の薄毛の悩みは、外見だけでなく心にも影響を与えることがあります。特にホルモンバランスの乱れが関与する内分泌性脱毛症は、特有の症状を示します。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、内分泌性脱毛症の様々な症状について、初期サインから進行した状態、髪質の変化、さらには全身への影響まで詳しく解説します。

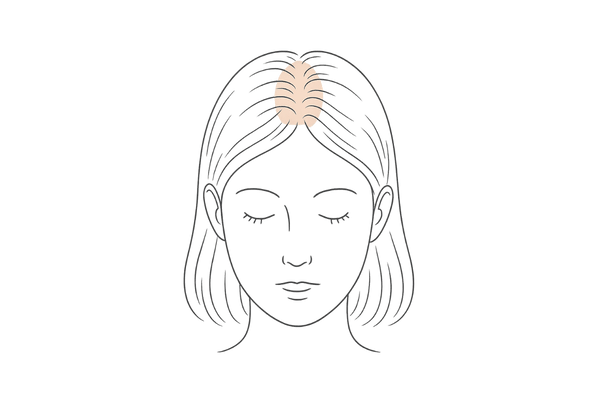

初期サイン 分け目の透け感と髪のボリューム低下

内分泌性脱毛症の初期には、髪全体のボリュームが減ったように感じたり、特に分け目が以前より目立つようになったりする変化が現れます。

これは、びまん性脱毛症と呼ばれる、広範囲にわたって均等に髪が薄くなる症状の特徴の一つです。多くの場合、抜け毛が急に増えるというよりは、徐々に髪が細くなり、地肌が透けて見えるようになることで気づきます。

髪全体のボリュームダウン

以前は気にならなかった頭頂部や側頭部の髪の量が減り、スタイリングがしにくくなることがあります。髪にハリやコシがなくなり、全体的にペタンとした印象になることも、ホルモンバランスの変動が原因で起こる初期症状の一つです。

特に女性ホルモンのエストロゲンは髪の成長を促し、その周期を長く保つ働きがあるため、このホルモンの減少は髪のボリュームに直接影響します。

分け目の変化と地肌の目立ち

いつも同じ位置で髪を分けている方は、分け目部分の地肌が以前より広く見えるようになることで変化に気づくことがあります。これは、その部分の毛髪が細くなったり、毛髪の本数自体が減少したりするためです。

初期の段階では、髪型を変えたり、スタイリング剤でカバーできたりすることもありますが、進行するとともに隠しにくくなります。このような変化を感じたら、早めに専門の病院や皮膚科を受診することを検討しましょう。

分け目の変化のチェックポイント

| チェック項目 | 以前との比較 | 考えられる原因 |

|---|---|---|

| 分け目の幅 | 広くなったように感じる | 毛量の減少、毛髪の細毛化 |

| 分け目部分の地肌の色 | 以前より白く見える | 毛髪密度低下による露出 |

| スタイリングの持続性 | ボリュームが出にくく、スタイルが崩れやすい | 髪のハリ・コシ低下 |

進行サイン 頭頂部の密度低下と地肌の露出

内分泌性脱毛症が進行すると、特に頭頂部を中心に髪の密度が著しく低下し、地肌がはっきりと見えるようになります。

この状態は、女性型脱毛症(FAGA)の典型的なパターンの一つであり、男性型脱毛症(AGA)とは異なり、生え際が後退するのではなく、頭頂部が広範囲に薄くなる特徴があります。

原因として、ホルモンバランスの乱れが深く関わっています。

頭頂部の広範囲な薄毛

頭頂部は、ホルモンの影響を受けやすい部位とされています。特に、男性ホルモンの影響や、女性ホルモンの減少が、毛髪の成長期を短縮させ、休止期にとどまる毛包を増やすことで、髪の密度低下を引き起こします。

鏡で頭頂部を確認した際に、以前よりも広範囲に地肌が見えるようになったら、症状が進行している可能性があります。

このような状態では、ミノキシジルなどの治療薬の使用を検討することも一つの選択肢となりますが、まずは皮膚科で正確な診断を受けることが重要です。

地肌の透け感が顕著に

髪の毛一本一本が細くなる「細毛化」と、毛穴から生えてくる髪の本数が減る「毛数減少」が同時に起こることで、地肌の透け感はより顕著になります。

特に、光が当たると地肌が反射して目立ちやすくなるため、外出時に帽子が手放せなくなるなど、生活にも影響が出始めることがあります。この段階になると、セルフケアだけでの改善は難しく、専門的な治療が必要となることが多いです。

頭頂部の状態とホルモンの関連

| 症状 | 関連するホルモン変化 | 考えられる影響 |

|---|---|---|

| 頭頂部のびまん性脱毛 | 女性ホルモン(エストロゲン)の減少 | 毛髪の成長期短縮 |

| 毛髪の細毛化 | 相対的な男性ホルモンの影響増大 | 毛包の小型化 |

| 休止期毛の増加 | ホルモンバランスの乱れ全般 | 抜け毛の増加、発毛の遅延 |

髪質の変化 細毛・軟毛化が示すホルモン影響

内分泌性脱毛症では、抜け毛の増加だけでなく、生えている髪の質自体が変化することも大きな特徴です。

髪が細く、柔らかくなり、ハリやコシが失われる「細毛化・軟毛化」は、ホルモンバランスの乱れ、特に女性ホルモンの減少や男性ホルモンの相対的な影響増加が原因で起こります。

このような髪質の変化は、脱毛症の進行を示唆する重要なサインです。

髪のハリ・コシの喪失

以前はしっかりとしていた髪が、弱々しく、コシがなくなったように感じるのは、毛髪を構成するケラチンタンパク質の結合が弱まったり、毛髪自体の太さが減少したりするためです。

女性ホルモンは、髪の成長を促進し、太く健康な髪を育む働きがありますが、このホルモンが減少すると、髪は細く、弱くなりやすくなります。更年期に差し掛かると、このような変化を自覚する方が増えます。

うぶ毛のような頼りない髪の増加

髪の成長サイクルが乱れ、十分に成長しきる前に抜け落ちる毛が増えると、新しく生えてくる髪も細く、うぶ毛のようになることがあります。これは、毛包が徐々に小さくなる「ミニチュア化」と呼ばれる現象で、FAGA(女性男性型脱毛症)にも見られる特徴です。

このような髪は色も薄く、弱々しいため、全体のボリューム感をさらに低下させます。髪質の変化に気づいたら、甲状腺機能の異常など、他の原因も考慮して検査を行う皮膚科への相談が推奨されます。

髪質の変化とホルモンバランス

| 髪質の変化 | 主な原因ホルモン | 具体的な影響 |

|---|---|---|

| 細毛化(髪が細くなる) | 女性ホルモン低下、男性ホルモン影響 | 毛髪の直径減少 |

| 軟毛化(髪が柔らかくなる) | 女性ホルモン低下 | キューティクルの変化、ハリ・コシ低下 |

| 成長不良毛の増加 | 成長期短縮 | うぶ毛様になりやすい |

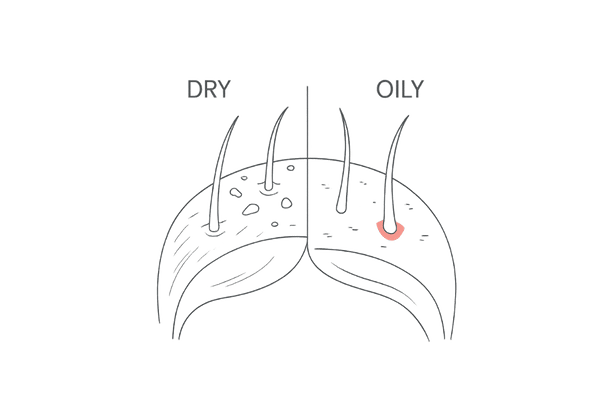

頭皮症状 乾燥・脂漏が同時に現れる理由

内分泌性脱毛症の際には、髪の変化だけでなく、頭皮にも様々な症状が現れることがあります。興味深いことに、乾燥と脂漏(しろう:皮脂の過剰な分泌)という、一見相反するような状態が同時に、あるいは交互に見られることがあります。

これは、ホルモンバランスの乱れが皮脂腺の働きや皮膚のバリア機能に影響を与えるためです。ストレスもこれらの症状を悪化させる要因となり得ます。

頭皮の乾燥とフケの増加

女性ホルモンの一種であるエストロゲンには、皮膚の潤いを保つ働きがあります。そのため、エストロゲンが減少すると、頭皮が乾燥しやすくなり、カサカサとした細かいフケが増えることがあります。

頭皮が乾燥すると、バリア機能が低下し、外部からの刺激に敏感になり、かゆみや炎症を引き起こすこともあります。この状態が続くと、健康な髪の成長が妨げられる可能性があります。

皮脂の過剰分泌とベタつき

一方で、男性ホルモンは皮脂腺の働きを活発にする作用があります。ホルモンバランスが乱れ、相対的に男性ホルモンの影響が強まると、皮脂が過剰に分泌され、頭皮がベタついたり、脂っぽい大きなフケが出たりすることがあります。

過剰な皮脂は毛穴を詰まらせ、炎症を引き起こす原因となり、これもまた抜け毛や薄毛を進行させる要因となり得ます。このような頭皮環境の悪化は、びまん性脱毛症の背景にあることも少なくありません。

頭皮トラブルのサイン

- 乾燥による細かいフケ

- 脂っぽく湿ったフケ

- 頭皮のかゆみや赤み

- 頭皮のベタつき感

これらの症状が見られる場合は、適切な頭皮ケアとともに、ホルモンバランスを整えるための治療を検討する必要があるかもしれません。何科を受診すべきか迷う場合は、まずは皮膚科医に相談しましょう。

全身毛の変化 まつ毛・眉毛・体毛の薄化

内分泌性の脱毛症は、頭髪だけに影響が現れるとは限りません。ホルモンは全身の毛の成長に関与しているため、ホルモンバランスが大きく崩れると、まつ毛、眉毛、さらには腕や脚の体毛など、頭髪以外の毛も薄くなることがあります。

これらの変化は、甲状腺機能の異常や、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)など、特定の疾患が背景にある可能性も示唆します。

まつ毛・眉毛の減少

まつ毛や眉毛が以前よりも少なくなったり、細くなったりするのも、内分泌系の不調を示すサインの一つです。特に眉毛の外側3分の1が薄くなるのは、甲状腺機能低下症でよく見られる症状です。

これらの変化は、顔の印象を大きく左右するため、悩みを抱える女性は少なくありません。メイクでカバーすることも可能ですが、原因を特定し、適切な治療を受けることが大切です。

体毛の広範な薄化

腕や脚、脇の下などの体毛が全体的に薄くなったり、生えるスピードが遅くなったりすることも、ホルモンバランスの乱れが原因で起こり得ます。

逆に、PCOSなど一部の疾患では、男性ホルモンの過剰により体毛が濃くなることもありますが、脱毛症を引き起こすようなホルモン異常の場合は、全身の毛が薄くなる傾向が見られることもあります。

これらの変化に気づいたら、内科的な問題も視野に入れ、病院で相談することが推奨されます。

全身の毛の変化と関連疾患の可能性

| 毛の変化 | 考えられるホルモン異常 | 関連しうる疾患例 |

|---|---|---|

| 眉毛の外側が薄くなる | 甲状腺ホルモン低下 | 甲状腺機能低下症 |

| まつ毛の減少 | 女性ホルモン低下、甲状腺ホルモン異常 | 更年期、甲状腺疾患 |

| 全身の体毛の薄化 | 女性ホルモン低下、副腎皮質ホルモン異常 | 下垂体機能低下症など |

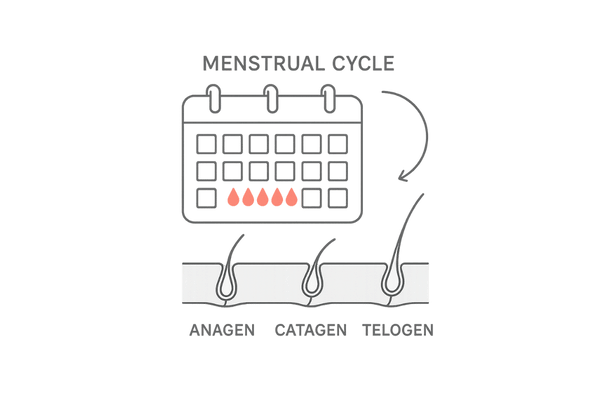

月経リズムと髪のサイクル異常のリンク

女性の健康と美容に深く関わる月経は、女性ホルモンの周期的な変動によってコントロールされています。

このホルモンバランスは、髪の成長サイクルにも密接に関連しており、月経不順や無月経などの月経異常は、抜け毛や薄毛のサインとなることがあります。

特に、PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)のような排卵障害を伴う疾患では、脱毛が症状の一つとして現れることが知られています。

月経不順と抜け毛の関連性

正常な月経周期は、エストロゲンとプロゲステロンという二つの主要な女性ホルモンがバランス良く分泌されることで維持されます。

しかし、ストレスや生活習慣の乱れ、あるいは何らかの婦人科系疾患によりこのバランスが崩れ、月経不順が生じると、髪の成長期が短縮されたり、休止期に入る毛髪が増えたりして、抜け毛が増加することがあります。

月経のリズムが乱れていると感じたら、それは体からのSOSサインかもしれません。

PCOS(多嚢胞性卵巣症候群)と脱毛

PCOSは、卵巣内で多数の小さな卵胞が成熟しないまま留まってしまう疾患で、排卵障害や月経異常、男性ホルモンの相対的な過剰などを特徴とします。

この男性ホルモンの影響により、頭頂部を中心とした薄毛(FAGA様の脱毛)や、逆に多毛、にきびなどの症状が現れることがあります。

PCOSが疑われる場合は、婦人科での診断と治療が重要です。ホルモンバランスを整える治療によって、脱毛症状の改善も期待できます。

月経トラブルと毛髪への影響

| 月経トラブル | 主なホルモン変化 | 毛髪への影響 |

|---|---|---|

| 月経不順 | 女性ホルモンバランスの乱れ | 成長期短縮、休止期毛増加 |

| 無月経 | 重度の女性ホルモン分泌低下 | びまん性脱毛、毛髪の質の低下 |

| PCOS | 男性ホルモン相対的過剰、インスリン抵抗性 | 頭頂部薄毛、多毛 |

情緒変動・疲労感と併発する脱毛サイン

内分泌系の乱れは、身体的な症状だけでなく、精神的な不調を引き起こすこともあります。

原因不明のイライラや気分の落ち込み、集中力の低下、そして慢性的な疲労感などは、ホルモンバランスの崩れや甲状腺機能の異常が背景にある可能性があります。

これらの精神的な症状と並行して、抜け毛や薄毛が進行する場合、内分泌性の脱毛症を疑う必要があります。特に更年期には、これらの症状が複合的に現れやすいです。

気分の波とホルモンバランス

女性ホルモンであるエストロゲンは、脳内の神経伝達物質の働きにも影響を与え、精神状態を安定させる役割があります。

そのため、エストロゲンの分泌が不安定になったり減少したりすると、気分の浮き沈みが激しくなったり、不安感や抑うつ気分が現れたりすることがあります。

このような情緒の変動は、ストレス耐性を低下させ、間接的に脱毛を悪化させる要因にもなり得ます。ストレスは血管を収縮させ、頭皮への血流を悪化させるため、毛髪の栄養補給が滞り、抜け毛に繋がります。

慢性的な疲労感と甲状腺機能

甲状腺ホルモンは、全身の代謝を活発にする働きを担っています。甲状腺機能が低下すると、エネルギー産生が滞り、常に体がだるい、疲れやすい、気力が出ないといった慢性的な疲労感を覚えるようになります。

そして、甲状腺機能低下症は、びまん性の脱毛を引き起こす代表的な原因疾患の一つです。毛髪が全体的に薄くなり、乾燥してパサパサした質感になるのが特徴です。

もし、抜け毛とともに強い疲労感が続くようであれば、甲状腺機能の検査を受けることをお勧めします。これは皮膚科や内科で相談できます。

精神症状と脱毛の関連チェック

| 精神・身体症状 | 考えられるホルモン異常 | 脱毛への影響 |

|---|---|---|

| イライラ、気分の落ち込み | 女性ホルモンの変動・低下 | ストレス増加による血行不良、成長期短縮 |

| 慢性的な疲労感、無気力 | 甲状腺ホルモンの低下 | 毛母細胞の活動低下、びまん性脱毛 |

| 集中力低下、睡眠障害 | ホルモンバランス全般の乱れ | 自律神経の乱れ、成長ホルモン分泌低下 |

日常シーンで気づく抜け毛増加パターン

内分泌性脱毛症による抜け毛は、ある日突然大量に抜けるというよりは、日常生活のふとした瞬間に「以前より抜け毛が増えたかも」と感じることから始まることが多いです。

シャンプー時やドライヤー時、朝起きた時の枕元など、特定の場面で抜け毛の量に変化を感じたら、注意が必要です。

これらのサインを見逃さず、早期に対処することが、症状の進行を遅らせるために重要です。

シャンプー時の排水溝の毛

シャンプーは、一日のうちで最も抜け毛に気づきやすいタイミングの一つです。洗髪によって自然に抜け落ちる毛が集まるため、排水溝に溜まる毛の量が以前よりも明らかに増えている場合、それは抜け毛が増加しているサインかもしれません。

ただし、季節の変わり目など、一時的に抜け毛が増えることもあるため、数週間以上続くようであれば注意が必要です。ホルモンバランスの乱れは、毛髪の休止期を延長させ、結果としてシャンプー時の抜け毛を増加させることがあります。

ブラッシングやドライヤー時の抜け毛

髪をとかすブラシにつく毛の量や、ドライヤーをかけた後に床に落ちる毛の量も、抜け毛の指標となります。特に、髪が細く弱くなっていると、少しの摩擦や刺激でも抜けやすくなります。

ブラッシングの際に、以前よりも多くの毛がブラシに絡まるようになったり、ドライヤー後に床に散らばる毛の量が目立つようになったりしたら、それは毛髪が弱っている、あるいは抜けやすくなっている可能性があります。

ミノキシジルなどの治療薬は、このような状態の改善に役立つ場合がありますが、使用前に医師の診断が必要です。

抜け毛が増えたと感じる場面

- シャンプー時の排水溝

- 朝起きた時の枕

- ブラッシング時

- ドライヤー使用後

これらの場面で抜け毛の増加を自覚したら、まずはその量を記録してみるのも良いでしょう。客観的なデータがあると、病院を受診した際に医師に状況を伝えやすくなります。

よくある質問

- 内分泌性脱毛症かもしれないと思ったら、何科を受診すれば良いですか

-

まずは皮膚科を受診することをお勧めします。皮膚科医は髪と頭皮の専門家であり、脱毛症の診断と治療に精通しています。問診や視診、必要に応じて血液検査などを行い、脱毛の原因を特定します。

甲状腺疾患や婦人科系疾患など、他の診療科との連携が必要と判断された場合は、適切な専門医を紹介してくれます。

- 内分泌性脱毛症の治療にはどのようなものがありますか

-

治療法は、原因となるホルモンバランスの乱れの種類や程度、脱毛の進行度によって異なります。

一般的には、ミノキシジル外用薬による発毛促進、ホルモンバランスを整えるための内服薬(低用量ピルやスピロノラクトンなど、状態に応じて)、サプリメントによる栄養補給、生活習慣の改善指導などが行われます。

甲状腺機能異常などが原因の場合は、その治療が優先されます。個々の状態に合わせて、医師が最適な治療計画を提案します。

代表的な治療アプローチ

治療法 目的 備考 ミノキシジル外用薬 発毛促進、毛髪成長期の延長 女性用の製品を使用 ホルモン療法 ホルモンバランスの是正 原因や症状に応じて医師が判断 栄養療法・サプリメント 毛髪の成長に必要な栄養素の補給 亜鉛、ビタミンB群、鉄分など - ストレスは内分泌性脱毛症にどの程度影響しますか

-

ストレスは内分泌性脱毛症の大きな誘因であり、悪化要因でもあります。強いストレスや慢性的なストレスは、自律神経のバランスを乱し、血行不良を引き起こして頭皮環境を悪化させます。

また、ストレスはホルモンバランスそのものにも影響を与え、女性ホルモンの分泌を低下させたり、副腎皮質ホルモンの分泌を過剰にしたりすることがあります。

これらが複合的に作用し、抜け毛や薄毛を進行させる可能性があります。適度な休息やリフレッシュを心がけることが大切です。

- 更年期と内分泌性脱毛症は関連がありますか

-

はい、深く関連しています。更年期には、卵巣機能の低下に伴い、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌量が急激に減少します。

エストロゲンは髪の成長を促し、ハリやコシを保つ働きがあるため、その減少は髪の細毛化、ボリュームダウン、抜け毛の増加といった、いわゆる「更年期脱毛」を引き起こします。

これは内分泌性脱毛症の一つの形と言えます。適切なケアや治療によって症状の改善が期待できるため、諦めずに専門医に相談しましょう。

内分泌性脱毛症の原因や、病院で行われる詳しい検査方法について知りたい方は「内分泌性脱毛症の原因と検査法」へお進みください。

参考文献

DELL’ACQUA, Giorgio; RICHARDS, Aleksander; THORNTON, M. Julie. The potential role of nutraceuticals as an adjuvant in breast cancer patients to prevent hair loss induced by endocrine therapy. Nutrients, 2020, 12.11: 3537.

MUDGAL, Mayuri; DHARMARAJAN, T. S. Dermatological Manifestations in Endocrine Disorders. In: Geriatric Dermatology. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025. p. 1-35.

ZAUN, H. Hormone-induced disorders of hair growth. In: Hair Research: Status and Future Aspects; Proceedings of the First International Congress on Hair Research, Hamburg, March 13th–16, 1979. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1981. p. 283-286.

MARKOPOULOS, Marios C., et al. Management of endocrine disease: hyperandrogenism after menopause. European journal of endocrinology, 2015, 172.2: R79-R91.

LEAVITT, Matt. Understanding and management of female pattern alopecia. Facial Plastic Surgery, 2008, 24.04: 414-427.

CUCCINIELLO, Linda, et al. Estrogen deprivation effects of endocrine therapy in breast cancer patients: Incidence, management and outcome. Cancer Treatment Reviews, 2023, 120: 102624.

GRANT, Paul; RAMASAMY, Shamin. An update on plant derived anti-androgens. International journal of endocrinology and metabolism, 2012, 10.2: 497.

RANDALL, Valerie Anne. Androgens and hair: a biological paradox with clinical consequences. Testosterone: action, deficiency, substitution, 2012, 154-176.

NIESCHLAG, Eberhard; VORONA, Elena. Mechanisms in endocrinology: medical consequences of doping with anabolic androgenic steroids: effects on reproductive functions. European journal of endocrinology, 2015, 173.2: R47-R58.

LUBCHANSKY, Stephanie B.; MCMANUS, Ruth. Severe hyperandrogenism in a premenopausal woman with an imaging-negative Leydig cell tumor. AACE Clinical Case Reports, 2020, 6.6: e290-e294.

内分泌性脱毛症の関連記事