特定の髪型やヘアケア習慣が原因で起こる牽引性脱毛症(けんいんせいだつもうしょう)。ポニーテールやお団子ヘア、エクステなどを長期間続けることで、毛根に持続的な負担がかかり、髪が抜けやすくなる脱毛症です。

特に女性に多く見られ、初期段階では気づきにくいこともあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、牽引性脱毛症がなぜ起こるのか、その多様な原因を詳しく解説し、皮膚科で行う専門的な検査方法についてご紹介します。

結び方・編み込みが生む牽引ストレスと毛包ダメージ

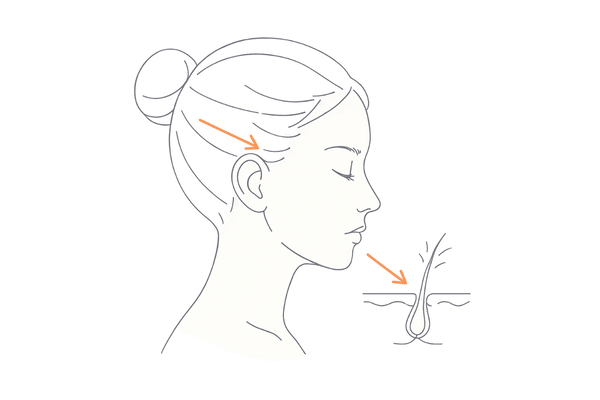

髪を強く引っ張る髪型は、見た目には美しくても、頭皮と毛包には大きなストレスを与えています。

この物理的なストレスが長期間続くと、毛包がダメージを受け、髪の成長サイクルが乱れ、結果として抜け毛や薄毛につながることがあります。

これが牽引性脱毛症の基本的な原因です。

髪型による持続的な引っ張り

日常的に髪を強く結んだり、編み込んだりする髪型は、特定の部位の毛根に絶えず引っ張る力を加えてしまいます。

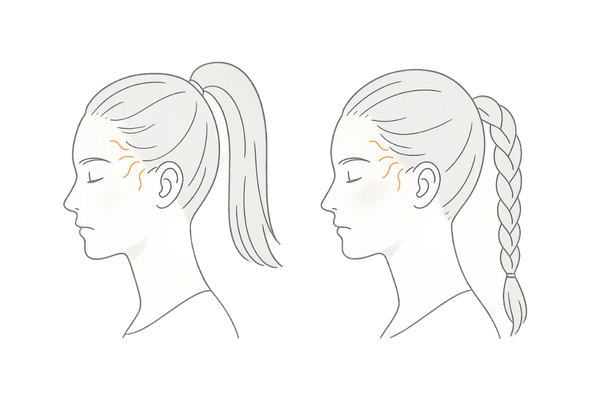

特に、ポニーテール、お団子、きつい三つ編み、コーンロウなどは注意が必要です。これらの髪型は、生え際や分け目、結び目の周辺の毛包に負担を集中させやすく、その部分から薄毛が進行する傾向があります。

髪が引っ張られることによる頭皮の緊張は、血行不良を引き起こす可能性も指摘されています。

牽引力がかかりやすい髪型

| 髪型 | 主な負担部位 | 注意点 |

|---|---|---|

| ポニーテール(高め・きつい) | 生え際、こめかみ | 毎日同じ位置で結ばない |

| お団子ヘア(きつい) | 結び目周辺、うなじ | 頭皮が引っ張られる感覚があれば要注意 |

| 編み込み(きつい) | 編み込みの根元、生え際 | 緩めに編む、長期間続けない |

毛包への物理的ダメージ

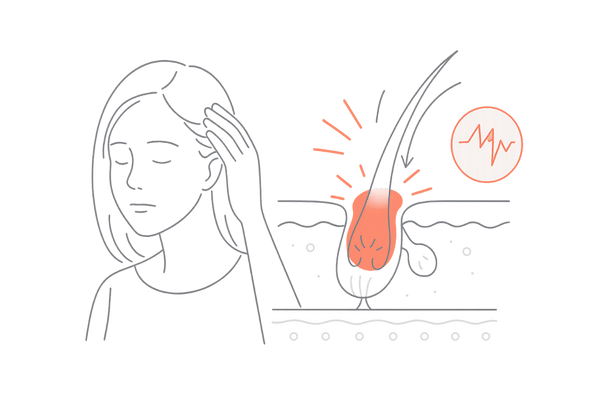

毛包は髪の毛を作り出す重要な器官です。髪を強く引っ張る力が繰り返し加わると、毛包そのものがダメージを受けたり、毛包周辺の組織に炎症が起きたりします。

初期段階では、毛包が一時的に弱るだけかもしれませんが、牽引が長期間続くと、毛包が萎縮したり、瘢痕化(はんこんか:組織が硬くなること)したりして、永久的に髪が生えてこなくなる可能性もあります。

抜け毛が増えたと感じる前に、頭皮の痛みやかゆみといった初期症状が現れることもあります。

毛包ダメージのサイン

- 特定の部位の抜け毛増加

- 頭皮の赤み、かゆみ、痛み

- 毛穴周りの小さなプツプツ(毛嚢炎)

対策としての髪型の工夫

牽引性脱毛症を予防・改善するためには、まず毛包への負担を減らすことが重要です。髪型を変える、結び方を緩める、髪を下ろす日を設けるなどの工夫が効果的です。

例えば、ポニーテールの位置を毎日変えたり、シュシュなどの柔らかい素材のヘアアクセサリーを使ったりするだけでも、頭皮への負担は軽減できます。

髪を引っ張らない、自然な状態を保つ時間を意識的に作ることが、健康な頭皮と髪を維持する第一歩です。

ヘアピース・エクステによる外的摩擦の長期影響

おしゃれやボリュームアップのために利用されるヘアピースやエクステンション(エクステ)も、使い方によっては牽引性脱毛症の原因となりえます。

これらは髪や頭皮に直接装着するため、持続的な重さや摩擦、引っ張る力を生じさせることがあります。

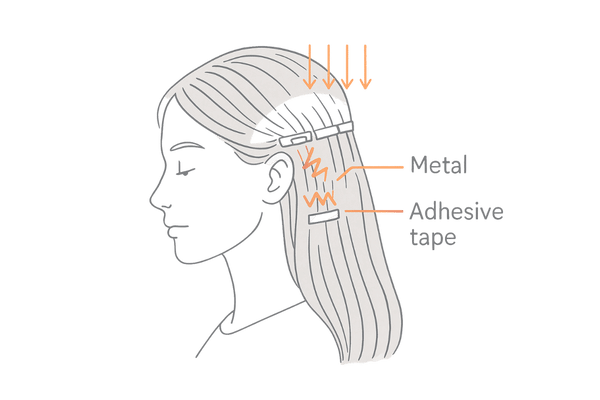

装着による持続的な重さと牽引

ヘアピースやエクステには、それ自体の重さがあります。特に、多くの毛束を取り付けるタイプのエクステは、地毛の毛根に常に下向きの負担をかけ続けます。

また、接着剤や編み込み、金属チップなどで固定する際に、地毛を強く引っ張る必要があり、これが直接的な牽引力となります。この重さと牽引力が長時間続くことで、毛包はダメージを受け、抜け毛を引き起こしやすくなります。

エクステの種類と主な固定方法

| 種類 | 固定方法 | 考えられる負担 |

|---|---|---|

| シールエクステ | 接着シールで地毛を挟む | 接着時の牽引、シールの重さ、剥がす際の負担 |

| 編み込みエクステ | 地毛と一緒に編み込む | 編み込み時の強い牽引、毛束の重さ |

| 超音波・熱エクステ | ケラチン等を熱で溶かし接着 | 接着時の牽引、接着剤の重さ、熱による影響 |

| 金属チップエクステ | 金属の輪で地毛と毛束を固定 | チップの重さ、装着・取り外し時の牽引 |

ヘアアイロンなどの熱処理との複合的影響

エクステを装着している状態で、ヘアアイロンやドライヤーの熱を頻繁に加えることは、さらなるダメージにつながる可能性があります。熱は髪のタンパク質を変性させ、髪そのものを脆くします。

また、スタイリングの際にエクステごと髪を引っ張る動作は、毛根への負担を増大させます。エクステの接着部分に熱が加わることで、接着剤が劣化したり、地毛との結合が不均一になったりすることも考えられます。

摩擦による頭皮への刺激

ヘアピースやエクステの装着部分、特に固定具(クリップ、接着部、編み込み部分など)が頭皮に直接触れることで、慢性的な摩擦や圧迫が生じることがあります。

この物理的な刺激が長期間続くと、頭皮に炎症やかゆみを引き起こしたり、角質層が厚くなったりすることがあります。健康な頭皮環境が損なわれると、毛包の機能にも悪影響を及ぼし、抜け毛を助長する可能性があります。

特に、就寝時など、長時間同じ箇所に圧力がかかる場合は注意が必要です。

ヘアピース・エクステ使用時の注意点

- 装着期間を守り、定期的に休ませる

- 信頼できる技術者に装着・取り外しを依頼する

- 就寝時は緩める、または外す

- 頭皮の洗浄を丁寧に行う

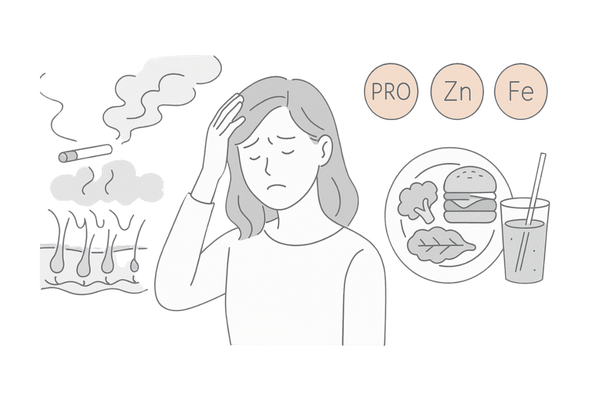

栄養不足・喫煙など生活習慣が髪の強度を左右

髪の健康は、体の内側からの影響も大きく受けます。栄養バランスの偏りや不規則な生活、喫煙などの習慣は、髪の毛そのものの強度を低下させたり、頭皮環境を悪化させたりして、牽引性脱毛症のリスクを高める可能性があります。

髪の主成分ケラチンと栄養素の関係

髪の毛の約90%は「ケラチン」というタンパク質で構成されています。ケラチンを合成するためには、十分な量のタンパク質(アミノ酸)はもちろん、亜鉛や鉄、ビタミン類(特にビオチンやビタミンB群)などの栄養素が必要です。

これらの栄養素が不足すると、健康なケラチンを作ることができず、髪が細くなったり、切れやすくなったり、ツヤがなくなったりします。

強度の低い髪は少しの牽引力でもダメージを受けやすく、抜け毛につながりやすくなります。

髪の健康に必要な主な栄養素

| 栄養素 | 主な役割 | 多く含む食品例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 髪の主成分ケラチンの材料 | 肉、魚、卵、大豆製品、乳製品 |

| 亜鉛 | ケラチン合成の補助、細胞分裂促進 | 牡蠣、レバー、牛肉、ナッツ類 |

| 鉄 | ヘモグロビンの成分(酸素運搬) | レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき |

| ビタミンB群 | 頭皮の新陳代謝、血行促進 | 豚肉、レバー、うなぎ、マグロ、納豆 |

| ビタミンC | コラーゲン生成補助、抗酸化作用 | 果物、野菜、いも類 |

| ビタミンE | 血行促進、抗酸化作用 | ナッツ類、植物油、アボカド |

血行不良がもたらす毛包への影響

髪の成長に必要な栄養素や酸素は、血液によって毛根にある毛母細胞へと運ばれます。しかし、睡眠不足、ストレス、運動不足、喫煙などは血管を収縮させ、血行不良を引き起こす原因となります。

頭皮の血行が悪くなると、毛母細胞に十分な栄養が届かず、髪の成長が妨げられたり、髪質が悪化したりします。血行不良は頭皮環境全体の悪化にもつながり、抜け毛のリスクを高めます。

適度な運動や十分な睡眠、ストレス管理は、血行を促進し、健康な髪を育むために重要です。頭皮マッサージも血行改善の一助となりますが、強く擦りすぎないように注意しましょう。

喫煙による血管収縮と活性酸素

喫煙は髪と頭皮の健康にとって多くの悪影響をもたらします。タバコに含まれるニコチンは血管を強く収縮させる作用があり、頭皮への血流を著しく低下させます。これにより、毛根への栄養供給が阻害されます。

また、喫煙によって体内に大量の活性酸素が発生します。活性酸素は細胞を酸化させ、老化を促進する物質であり、毛母細胞や頭皮の細胞にもダメージを与え、髪の成長を妨げ、抜け毛を増加させる原因となります。

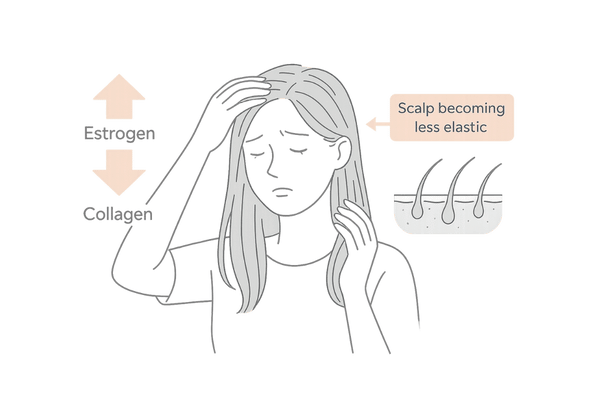

ホルモン変動とコラーゲン低下が引き起こす脆弱化

女性の体は、ライフステージを通じてホルモンバランスが大きく変動します。このホルモンの変動や加齢に伴う体の変化も髪の健康、特に髪の強度や頭皮の状態に影響を与え、牽引によるダメージを受けやすくする要因となります。

女性ホルモン(エストロゲン)の役割と減少

女性ホルモンの一つであるエストロゲンは、髪の成長を促進し、髪のハリやコシを保つ働きがあります。また、頭皮の潤いを保ち、健康な状態を維持する役割も担っています。

しかし、妊娠・出産後や更年期など、エストロゲンの分泌量が大きく減少する時期があります。

エストロゲンが減少すると髪の成長期が短くなり、休止期に入る毛髪が増えるため、全体的に髪が細くなったり、抜け毛が増えたりする傾向があります。このような状態の髪は、牽引に対する抵抗力も弱まっている可能性があります。

女性のライフステージとホルモン変動

| ライフステージ | 主なホルモン変動 | 髪への影響(可能性) |

|---|---|---|

| 思春期 | エストロゲン増加 | 髪の成長促進、皮脂分泌増加 |

| 妊娠中 | エストロゲン高値維持 | 髪の成長期延長(抜け毛減少) |

| 出産後 | エストロゲン急激な減少 | 産後脱毛(一時的な抜け毛増加) |

| 更年期 | エストロゲン減少 | 髪の菲薄化、ハリ・コシ低下、抜け毛増加(FAGAのリスク増) |

加齢によるコラーゲン減少と頭皮の弾力低下

コラーゲンは皮膚の弾力やハリを保つ主要な成分であり、頭皮の健康にも深く関わっています。加齢とともに体内のコラーゲン生成能力は低下し、頭皮も徐々に硬くなり、弾力を失っていきます。

弾力が低下した頭皮は、外部からの刺激や牽引に対するクッション性が弱まり、毛包への負担が直接伝わりやすくなります。また、頭皮が硬くなると血行も滞りやすくなり、毛根への栄養供給が不足しがちになります。

これにより、髪が細くなったり、抜けやすくなったりする可能性があります。

FAGA(女性男性型脱毛症)との関連性

FAGA(Female Androgenetic Alopecia)は女性に起こる男性型脱毛症と同様の薄毛症状で、主に頭頂部や分け目の髪が細くなり、地肌が透けて見えるようになるのが特徴です。加齢やホルモンバランスの変化が関与していると考えられています。

牽引性脱毛症とFAGAは異なる原因で発症しますが、併発することもあります。

例えば、もともとFAGAの傾向がある方が髪を強く引っ張る髪型を続けることで、薄毛の進行が早まったり、より目立つようになったりする可能性があります。

分け目が目立つと感じる場合、牽引による影響とFAGAの両方を考慮する必要があります。

皮膚科での視診と触診:薄毛パターンを読み解く

牽引性脱毛症の診断は、まず患者さんの訴え(自覚症状、髪型やヘアケアの習慣など)を詳しく伺うことから始まります。そして、皮膚科医が直接頭皮と髪の状態を観察する「視診」と「触診」が、診断の基本となります。

これにより、薄毛のパターンや頭皮の状態から、牽引性脱毛症の可能性や進行度を判断します。

薄毛の分布とパターンの確認

視診ではまず薄毛が頭皮のどの部分に現れているかを確認します。牽引性脱毛症は、髪を引っ張る力が最も強くかかる部位に特徴的な薄毛(脱毛)パターンを示すことが多いです。

例えば、いつも同じ位置でポニーテールにしている場合は生え際やこめかみ、きつい編み込みをしている場合はその根元、分け目を強く引っ張るようなスタイリングをしている場合は分け目周辺、といった具合です。

医師は、患者さんの普段の髪型と薄毛の部位を照らし合わせながら、牽引の影響を評価します。

牽引性脱毛症で薄毛になりやすい部位

| 原因となる髪型・習慣 | 薄毛になりやすい部位 |

|---|---|

| ポニーテール、お団子 | 生え際(特に額の角、こめかみ)、うなじ |

| きつい編み込み、コーンロウ | 編み込みの分け目、生え際 |

| ヘアエクステンション | エクステの装着部分周辺 |

| カチューシャ、ヘアバンドの常用 | 器具が当たる部分の生え際 |

| 常に同じ分け目 | 分け目周辺 |

頭皮の炎症、赤み、毛穴の状態観察

次に、頭皮の色や状態を詳しく観察します。牽引による物理的な刺激や、それに伴う血行不良などにより、頭皮に炎症が起きている場合があります。

赤み、かゆみ、フケ、湿疹、毛穴周りの小さなプツプツ(毛嚢炎)などのサインがないかを確認します。

また、長期間の牽引により、毛包がダメージを受けて瘢痕化し、頭皮が硬くなったり、テカテカして見えたりすることもあります。これらの頭皮所見は、牽引性脱毛症の診断や重症度評価の手がかりとなります。

触診では、実際に頭皮に触れて、硬さや弾力、痛みがないかなどを確認します。

他の脱毛症との鑑別

女性の薄毛の原因は牽引性脱毛症だけではありません。FAGA(女性男性型脱毛症)、円形脱毛症、びまん性脱毛症(休止期脱毛)、脂漏性脱毛症など、様々な種類があります。

視診と触診では、それぞれの脱毛症に特徴的な所見(例:FAGAの頭頂部・分け目の菲薄化、円形脱毛症の境界明瞭な脱毛斑など)がないかを確認し、牽引性脱毛症との鑑別を行います。

問診情報と合わせて総合的に判断することが重要です。必要に応じて、後述するダーモスコピーや血液検査など、さらに詳しい検査を行います。

ダーモスコピーで確認するミニチュア化毛と黄白点

ダーモスコピー(Dermoscopy)は、ダーモスコープという特殊な拡大鏡を用いて、頭皮や毛穴、毛髪の状態を詳細に観察する検査です。

痛みもなく、非侵襲的に行えるため、脱毛症の診断、特に他の脱毛症との鑑別や進行度の評価に非常に有用です。牽引性脱毛症の診断においても、特徴的な所見を確認するために用いられます。

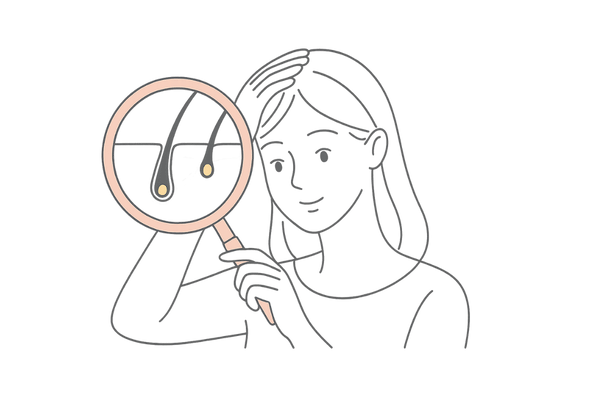

毛髪の太さの変化(ミニチュア化毛)

ダーモスコピーを用いると、個々の毛髪の太さを拡大して観察できます。牽引性脱毛症が進行すると、毛包がダメージを受け、新しく生えてくる髪が徐々に細く、弱々しくなる「ミニチュア化毛」と呼ばれる状態が見られることがあります。

これは、毛包が牽引ストレスによって十分に機能できなくなっているサインです。ミニチュア化毛の割合や分布を観察することで、脱毛の進行度や、FAGAなど他の脱毛症との鑑別(FAGAでもミニチュア化毛は特徴的な所見)に役立ちます。

ダーモスコピーで観察される毛髪所見

- 毛髪の太さのばらつき

- 細く短い毛(ミニチュア化毛)の増加

- 途中で切れている毛(切れ毛)

- 毛幹の異常(形状の変化など)

毛包開口部の状態(黄白点、黒点など)

毛穴、すなわち毛包が開いている部分(毛包開口部)の状態もダーモスコピーで詳しく観察します。牽引性脱毛症では、毛包周囲の炎症や、皮脂の詰まりなどが観察されることがあります。

また、毛包が消失したり瘢痕化したりすると、毛穴が見えなくなったり、特徴的な色調の変化(例えば、空虚毛包を示す黄点や白点、炎症を示す赤みなど)が現れたりすることがあります。

これらの所見は、脱毛症の種類を特定したり、不可逆的な変化(瘢痕化)が起きていないかを確認したりする上で重要な情報となります。

ダーモスコピーで観察される主な毛包開口部所見

| 所見 | 考えられる状態 | 関連する可能性のある脱毛症 |

|---|---|---|

| 黄点 (Yellow dots) | 皮脂や角質で満たされた空虚毛包 | 円形脱毛症、FAGA、牽引性脱毛症(進行期) |

| 白点 (White dots) | 線維化・瘢痕化した毛包 | 瘢痕性脱毛症、円形脱毛症(慢性期) |

| 黒点 (Black dots) | 毛穴に残った切れ毛の断端 | 円形脱毛症(活動期)、白癬 |

| 血管パターン | 炎症や血流の状態 | 各種炎症性脱毛症、円形脱毛症 |

非侵襲的な診断補助としての有用性

ダーモスコピー検査の最大の利点は、皮膚を切ったり組織を採取したりすることなく(非侵襲的)、頭皮や毛髪の状態をリアルタイムで詳細に評価できる点です。

視診だけでは判別が難しい微細な変化を捉えることができ、より正確な診断につながります。また、治療経過のモニタリングにも有用で、治療によって毛髪の状態や頭皮環境がどのように変化しているかを客観的に評価できます。

プルテスト・毛髪密度計で数値化する進行度

視診、触診、ダーモスコピーによる質的な評価に加えて、脱毛の程度をより客観的に、数値として把握するための検査も行います。代表的なものに「プルテスト(毛髪牽引試験)」と「毛髪密度計による測定」があります。

これらは、現在どのくらいの抜け毛が起きているか、どの程度薄毛が進行しているかを評価するのに役立ちます。

プルテスト(毛髪牽引試験)の方法と評価

プルテストは、医師が患者さんの頭髪の一部(通常20〜60本程度)を指で軽くつまみ、毛先に向かって優しく引っ張る検査です。

このとき、簡単に抜けてしまう毛髪の本数を数えます。通常、健康な状態であれば抜ける毛髪はほとんどありません(0〜2本程度)。

しかし、活動性の高い脱毛症(例えば、休止期脱毛や円形脱毛症の活動期など)がある場合、多くの毛髪(通常6本以上)が容易に抜けます。

牽引性脱毛症の場合、慢性的な牽引がかかっている部位で陽性(抜け毛が多い)となることがあります。

ただし、検査直前に洗髪していると抜け毛が少なくなるなど、条件によって結果が変動する可能性があるため、他の所見と合わせて総合的に評価します。

プルテストの解釈

| 抜けた本数 | 評価 | 考えられること |

|---|---|---|

| 0〜2本 | 陰性(正常範囲) | 活動性の高い脱毛は考えにくい |

| 3〜5本 | 境界域 | 軽度の脱毛活動の可能性 |

| 6本以上 | 陽性 | 活動性の高い脱毛が示唆される |

毛髪密度計を用いた客観的測定

毛髪密度計は、特定の範囲(通常1平方センチメートルあたり)に生えている毛髪の本数を測定する機器です。専用のカメラやマイクロスコープを用いて頭皮を撮影し、画像解析によって毛髪密度を算出します。

これにより、薄毛の程度を客観的な数値として把握することができます。牽引性脱毛症が疑われる部位と、影響を受けていないと考えられる部位(例:後頭部など)の密度を比較することで、牽引による影響の程度を評価できます。

また、治療前後の密度を測定し、治療効果を定量的に判定するためにも用いられます。

進行度評価と治療方針決定への活用

プルテストや毛髪密度測定の結果は、牽引性脱毛症の進行度を評価し、今後の治療方針を決定する上で重要な情報となります。プルテストで多くの毛が抜ける場合は、まだ毛包のダメージが可逆的である可能性があり、牽引をやめることで改善が期待できます。

一方、毛髪密度が著しく低下している場合、特にダーモスコピーで瘢痕化の所見が見られる場合は毛包の機能が失われている可能性があり、発毛治療の効果が得られにくいこともあります。

これらの検査結果を総合的に判断し、患者さん一人ひとりの状態に合わせた適切な対策や治療計画を立てます。

遺伝子検査で明らかになる個人リスクと対策指針

近年、遺伝子情報を解析することで、特定の病気へのかかりやすさ(リスク)を評価する試みが進んでいます。

脱毛症の分野においても、遺伝子検査が個人の薄毛リスクを把握し、より個別化された予防策や対策を考えるための一つのツールとして注目されています。

脱毛症関連遺伝子の解析

遺伝子検査では、主にAGA(男性型脱毛症)やFAGA(女性男性型脱毛症)に関連するとされる遺伝子の型を調べます。

例えば、男性ホルモン(アンドロゲン)の感受性に関わる遺伝子(アンドロゲンレセプター遺伝子など)の多型(個人差)を解析することで、AGA/FAGAの発症リスクを評価しようとするものです。

これらの検査は、将来的な薄毛のリスクを知りたい、あるいは現在ある薄毛の原因として遺伝的要因がどの程度関与しているかを知りたい、といった場合に参考情報として用いられることがあります。

牽引性脱毛症とFAGAの見極めの重要性

牽引性脱毛症と診断されても、実はFAGA(女性型脱毛症)が背景に潜んでいるケースが少なくありません。牽引によるダメージは目に見えやすいため、FAGAの進行を見逃してしまうことがあります。

FAGAは遺伝的要因やホルモンバランスの変化によって引き起こされる進行性の脱毛症で、牽引とは無関係に進行します。そのため、ヘアスタイルを改善しても症状が改善しない場合、FAGAの可能性を疑う必要があります。

遺伝子検査によってアンドロゲン受容体遺伝子多型などFAGAのリスク因子を調べることで、正確な診断が可能になります。この検査を怠ると、単に牽引を避けるだけの対処療法に終始し、FAGAの進行を放置することになりかねません。

適切な診断に基づかない治療は時間と費用の無駄になるだけでなく、症状の悪化を招くリスクもあります。頭皮の状態に不安がある場合は、専門医による詳細な検査と遺伝子検査を含めた総合的な診断を受けることが、効果的な治療への第一歩となります。

よくある質問

- 牽引性脱毛症は治りますか?

-

原因となっている髪型や習慣(牽引)をやめれば、早期であれば改善する可能性が高いです。毛包へのダメージが軽度であれば、髪は再び生えてきます。

しかし、長期間にわたって強い牽引が続き、毛包が萎縮したり瘢痕化したりしてしまうと、残念ながら元の状態に戻すのは難しくなります。できるだけ早く原因を取り除くことが重要です。

- どのくらいの期間で髪型を変えれば良いですか?

-

一概に「この期間」とは言えませんが、毎日同じ髪型で強く引っ張るのは避けるべきです。

可能であれば、髪を下ろす日を設けたり、結ぶ位置や分け目を定期的に変えたり、緩めのスタイリングを心がけたりすることをお勧めします。頭皮に痛みやかゆみを感じる場合は、すぐにその髪型をやめるべきサインです。

- ダーモスコピー検査は痛いですか?時間はかかりますか?

-

ダーモスコピーは、特殊な拡大鏡で頭皮を観察するだけなので、痛みは全くありません。検査時間も、観察する範囲によりますが、通常は数分から10分程度です。体への負担なく、詳細な頭皮情報を得られる検査です。

- FAGAと牽引性脱毛症を見分ける方法はありますか?

-

典型的なケースでは、薄毛のパターンが異なります。FAGAは頭頂部や分け目が広範囲に薄くなるのに対し、牽引性脱毛症は牽引力がかかっている部位(生え際、結び目周辺など)に限定して薄毛が見られることが多いです。

ただし、併発している場合や、非典型的な場合もあるため、自己判断は難しいです。ダーモスコピー所見なども参考に、皮膚科医が総合的に診断します。

分け目が気になる場合は、両方の可能性を考えて遺伝子検査を受けることをお勧めします。

この記事では、牽引性脱毛症の原因と検査方法について詳しく解説しました。原因を取り除くことが最も重要ですが、すでに進行してしまった症状に対する治療法や、今後の予防策について知りたい方もいらっしゃるでしょう。

より詳しい治療法やご自身でできる予防策については、『牽引性脱毛症の治療と予防』の記事でご紹介しています。合わせてご一読ください。

参考文献

SHARQUIE, Khalifa E., et al. Traction alopecia: clinical and cultural patterns. Indian Journal of Dermatology, 2021, 66.4: 445.

BILLERO, Victoria; MITEVA, Mariya. Traction alopecia: the root of the problem. Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 2018, 149-159.

PITCH, Michelle A.; SPERLING, Leonard C. The histopathologic diagnosis of traction alopecia: An evidence-based model. Journal of the American Academy of Dermatology, 2023, 89.4: 745-749.

SAMRAO, Aman, et al. The “Fringe Sign”-A useful clinical finding in traction alopecia of the marginal hair line. Dermatology Online Journal, 2011, 17.11.

AKINGBOLA, Christiana Oyinlola; VYAS, Jui. Traction alopecia: A neglected entity in 2017. Indian journal of dermatology, venereology and leprology, 2017, 83: 644.

ABDALLAH, Sama, et al. Prevalence and Associated Factors of Traction Alopecia in Women in North Sudan: A Community-Based, Cross-Sectional Study. Medicina, 2025, 61.2: 195.

NZENG, Letitia Fiona Mbussuh, et al. Factors associated with traction alopecia in women living in Yaoundé (Cameroon). BMC Women’s Health, 2023, 23.1: 577.

KHUMALO, N. P.; GUMEDZE, F. Traction: risk factor or coincidence in central centrifugal cicatricial alopecia?. British Journal of Dermatology, 2012, 167.5: 1191-1193.

SAMRAO, Aman; MCMICHAEL, Amy; MIRMIRANI, Paradi. Nocturnal traction: techniques used for hair style maintenance while sleeping may be a risk factor for traction alopecia. Skin Appendage Disorders, 2021, 7.3: 220-223.

NGWANYA, Reginald Mzudumile, et al. Reliability of histopathology for the early recognition of fibrosis in traction alopecia: correlation with clinical severity. Dermatopathology, 2019, 6.2: 170-181.

牽引性脱毛症の関連記事