「最近、肩が痛くて腕が上がらない」「夜中に肩の痛みで目が覚める」「服を着替えるのがつらい」といった症状に悩んでいませんか?もしかしたら、それは「腱板損傷」かもしれません。

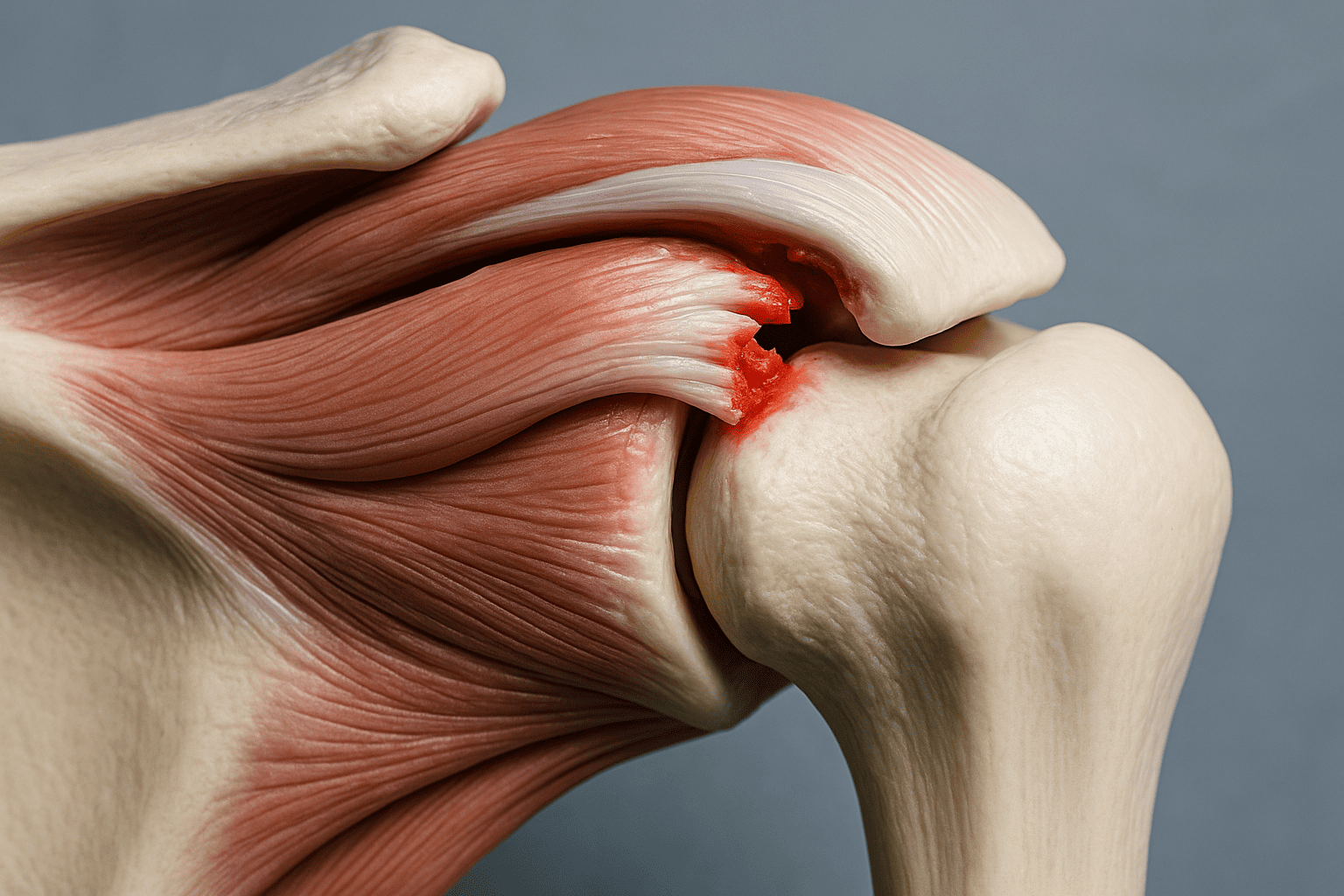

腱板損傷は、肩のインナーマッスルである腱板が傷ついたり、切れたりする状態を指します。

加齢や肩の使いすぎ、スポーツや転倒による外傷などが原因で起こり、放置すると症状が悪化することもあります。

この記事では、腱板損傷の症状、原因、診断方法、そして治療法について、整形外科の観点から詳しく解説します。五十肩との違いや、日常生活での注意点にも触れていますので、肩の不調でお悩みの方はぜひ参考にしてください。

この記事の執筆者

臼井 大記(うすい だいき)

日本整形外科学会認定専門医

医療社団法人豊正会大垣中央病院 整形外科・麻酔科 担当医師

2009年に帝京大学医学部医学科卒業後、厚生中央病院に勤務。東京医大病院麻酔科に入局後、カンボジアSun International Clinicに従事し、ノースウェスタン大学にて学位取得(修士)。帰国後、岐阜大学附属病院、高山赤十字病院、岐阜総合医療センター、岐阜赤十字病院で整形外科医として勤務。2023年4月より大垣中央病院に入職、整形外科・麻酔科の担当医を務める。

腱板損傷とは?肩の動きを支える重要な組織

腱板損傷を理解するには、まず肩関節の構造と腱板の役割を知ることが大切です。肩は人体で最も可動域の広い関節ですが、その分複雑な構造を持ち、トラブルも起こりやすい部位です。

肩関節の基本的な仕組み

肩関節は、上腕骨の先端にある球状の骨頭(こっとう)が、肩甲骨の受け皿となる浅い関節窩(かんせつか)にはまり込む形で構成されます。この構造が、腕を自由な方向に動かすことを可能にしています。

しかし、受け皿が浅いため、構造的には不安定です。この不安定さを補い、関節をスムーズに動かすために多くの筋肉や腱、靭帯が周囲を取り囲んでいます。

腱板の構成と働き

腱板は、肩関節を深層で覆う4つの筋肉(棘上筋、棘下筋、小円筋、肩甲下筋)の腱が集合し板状になったものです。これらの筋肉は肩甲骨から起こり、上腕骨頭に付着しています。

主な働きは、腕を上げたり、捻ったりする肩の運動と、上腕骨頭を関節窩に引き寄せて関節を安定させることです。

肩の動力源であり、かつ安定化装置でもある、非常に重要な組織と言えます。

腱板を構成する4つの筋肉

| 筋肉名 | 主な働き | 損傷の頻度 |

|---|---|---|

| 棘上筋(きょくじょうきん) | 腕を横から上げる(外転)動作の開始 | 最も高い |

| 棘下筋(きょくかきん) | 腕を外側に捻る(外旋) | 高い |

| 小円筋(しょうえんきん) | 腕を外側に捻る(外旋) | 低い |

| 肩甲下筋(けんこうかきん) | 腕を内側に捻る(内旋) | 中程度 |

腱板損傷が起こる理由

腱板は、加齢による組織の変性(もろくなること)、肩の使いすぎによる繰り返しの負担、あるいは転倒やスポーツ中の衝突といった外傷など、様々な要因で損傷します。

損傷の程度は、腱がわずかに傷つく程度のものから、腱が完全に断裂してしまうものまで幅広いです。特に棘上筋は構造的に負担がかかりやすく、最も損傷しやすい腱として知られています。

腱板損傷のサインを見逃さない – 主な症状

腱板損傷の症状は損傷の程度や部位、原因によって様々ですが、以下のような特徴的なサインが現れることがあります。ご自身の状態と照らし合わせてみてください。

肩の痛み(夜間痛・動作時痛)

最も多く見られる症状が肩の痛みです。特に、腕を上げたり、物を持ち上げたり、背中に手を回したりする動作で痛みが誘発されます。

また、夜間に痛みが強くなり、寝返りで目が覚めてしまう「夜間痛」は腱板損傷に比較的特徴的な症状です。

痛みの感じ方は「ズキズキする」「重だるい」「鋭い痛み」など人によって異なります。

腕の挙上困難・可動域制限

損傷した腱が関わる筋肉の力がうまく伝わらなくなるため、腕を上げる力が弱くなったり(筋力低下)、特定の高さまでしか腕が上がらなくなったりします。

「腕が重くて上がらない」「高い所の物を取れない」「着替えがしにくい」といった訴えが多く聞かれます。ただし、他の筋肉が代償することで、断裂があっても腕を上げられる場合もあります。

症状が現れやすい動作例

| 動作 | 具体的な例 |

|---|---|

| 腕を上げる | 洗濯物を干す、棚の物を取る |

| 腕を捻る | ドアノブを回す、髪を結ぶ |

| 腕を後ろに回す | 背中を掻く、エプロンの紐を結ぶ |

肩を動かす際の異音(クリック音・轢音)

肩を動かす際に、「ゴリゴリ」「ジャリジャリ」といった轢音(れきおん)や、「コキッ」「ポキッ」といったクリック音を感じることがあります。

これは、損傷した腱や炎症を起こした組織が、骨や他の組織と擦れたり引っかかったりすることで生じると考えられます。音がするだけでは問題ない場合もありますが、痛みを伴う場合は腱板損傷の可能性を考慮します。

筋力低下と脱力感

腱板が損傷すると、対応する筋肉の力が十分に発揮できなくなるため、筋力低下を自覚することがあります。物を持ち上げようとしても力が入らない、腕を上げた状態を保てない、といった症状です。

特に、腕を外側に捻る力(外旋筋力)や内側に捻る力(内旋筋力)の低下は、腱板損傷を示唆する所見の一つです。

腱板損傷の原因 – なぜ起こるのか?

腱板損傷は単一の原因だけでなく、複数の要因が組み合わさって発症することが多いです。どのような要因がリスクとなるのかを知っておきましょう。

加齢に伴う腱の質の変化

年齢を重ねると、腱の線維がもろくなったり、腱への血流が悪くなったりして腱自体の強度が低下します。これを腱の「変性」と呼びます。

変性した腱は、日常的な軽い負担やわずかな外力でも損傷しやすくなります。40歳以降で腱板損傷が増加する背景には、この加齢による腱の変性が大きく関与していると考えられています。

肩の使いすぎ(オーバーユース)

仕事やスポーツで、腕を繰り返し上げたり捻ったりする動作を長期間続けていると、腱板に微細な損傷が蓄積し、やがて断裂に至ることがあります。

野球の投球、テニスやバドミントンのスマッシュ、水泳、重い物を扱う職業(運送業、建設業など)、塗装作業などが代表例です。

特定の動作の繰り返しが、腱板への慢性的なストレスとなります。

肩への負担が大きい活動例

- 投球動作(野球、ソフトボール)

- ラケットスポーツ(テニス、バドミントン)

- 重量物の挙上・運搬

- 腕を高く上げる作業(塗装、剪定)

外傷による急激な負荷

転倒して手や肘をついた、肩を直接強打した、重い物を持ち上げようとして急に肩に力が入った、といった外傷が原因で腱板が断裂することもあります。

スポーツ中の接触プレーや事故なども原因となりえます。

比較的若い世代の腱板損傷では、この外傷性の割合が高い傾向にあります。

外傷の種類と腱板損傷

| 外傷の種類 | 腱板への影響 |

|---|---|

| 転倒(手をつく) | 肩関節への衝撃、腱の急激な伸長 |

| 肩の直接打撲 | 腱への直接的なダメージ |

| 急な重量物挙上 | 腱への過大な牽引力 |

その他の要因

明らかな原因は不明ですが、体質的に腱板が弱い(遺伝的要因)可能性も指摘されています。また、喫煙は血流を阻害し、腱の修復能力を低下させるため、腱板損傷のリスクを高めると考えられています。

糖尿病などの基礎疾患が、腱の変性に関与している可能性もあります。

五十肩(肩関節周囲炎)との見分け方

「肩が痛くて動かせない」という症状は、腱板損傷だけでなく、「五十肩(肩関節周囲炎)」でもよく見られます。どちらも40代以降に多いですが、原因や病態が異なるため治療法も変わってきます。

痛みの特徴の違い

腱板損傷では腕を上げる途中(特定の角度)で痛みが強くなることが多く、夜間痛も顕著な傾向があります。痛みは肩の前方から外側にかけて感じることが多いです。

一方、五十肩では、肩全体の痛みや、時には腕や首まで広がるような鈍い痛みを感じることがあります。安静時にも痛むことが少なくありません。

動きの制限(可動域)の違い

腱板損傷の場合、自力では腕が上がらなくても、反対側の手で支えたり、他人に動かしてもらったりすると比較的スムーズに上がる(他動運動は可能)ことが多いです。

これは、腱が切れていても関節自体の動きは保たれているためです。

しかし、五十肩では、関節包という組織が炎症を起こして硬くなる(拘縮)ため、自力でも他動でもあらゆる方向への動きが著しく制限されます。

腱板損傷と五十肩の比較

| 比較項目 | 腱板損傷 | 五十肩(肩関節周囲炎) |

|---|---|---|

| 主な原因 | 腱の断裂・損傷 | 関節周囲の炎症・拘縮 |

| 腕の動き(他動) | 比較的動くことが多い | 動きが著しく制限される |

| 夜間痛 | 強い傾向がある | 見られるが、程度は様々 |

原因と病態の違い

腱板損傷は、腱板という特定の組織が物理的に切れてしまう状態です。

一方、五十肩は、肩関節を包む袋(関節包)やその周りの組織に炎症が起こり、進行すると組織が癒着したり硬くなったりして、関節全体の動きが悪くなる状態と考えられています。

明確な原因が特定できないことも多いのが特徴です。

診断アプローチの違い

どちらも問診と身体診察(肩の動きや力の評価)が基本ですが、腱板損傷を疑う場合は、超音波検査やMRI検査で腱の状態を直接確認します。

これにより、断裂の有無、大きさ、位置を特定できます。

五十肩の診断では、特徴的な可動域制限を確認することが重要です。レントゲンでは腱板損傷も五十肩も明らかな異常が見られないことが多いですが、骨の異常や石灰沈着など、他の疾患を除外するために行います。

腱板損傷の診断方法 – 正確な評価のために

肩の痛みの原因を正確に特定し、適切な治療方針を決定するためには、丁寧な診察と必要な検査が重要です。腱板損傷が疑われる場合、以下のような手順で診断を進めます。

問診と身体診察

まず、症状(いつから、どんな時に痛むか、きっかけは何かなど)を詳しく伺います。その後、医師が肩の状態を視診(見た目の変化)、触診(押して痛む部位の確認)し、肩の可動域(自動運動・他動運動)、筋力(特に回旋筋力)を評価します。

腱板損傷を誘発する特定のテスト(ペインフルアークサイン、ドロップアームサイン、各種インピンジメントテストなど)を行い、診断の手がかりとします。

画像検査:レントゲン(X線)

レントゲン検査は、主に骨の状態を確認するために行います。腱板自体は写りませんが、骨棘(骨のとげ)の有無、肩峰(肩甲骨の一部)と上腕骨頭の間隔の変化、関節の変形などを評価します。

これらは腱板損傷を示唆する間接的な所見となったり、骨折や変形性肩関節症など他の疾患を除外したりするのに役立ちます。

画像検査:超音波(エコー)

超音波検査は、筋肉や腱などの軟部組織を描出するのに優れた検査です。放射線被曝がなく、簡便にリアルタイムで腱の状態を観察できます。

腱の断裂の有無、断裂サイズ、腱の肥厚や菲薄化、滑液包の炎症などを評価でき、腱板損傷の診断に非常に有用です。診察室で肩を動かしながら評価することも可能です。

超音波検査でわかること

| 評価項目 | 所見例 |

|---|---|

| 腱の連続性 | 断裂(完全/部分)、腱の菲薄化 |

| 腱の厚み | 肥厚(腱症)、菲薄化(慢性断裂) |

| 周囲組織 | 滑液包の液体貯留(炎症) |

画像検査:MRI

MRI(磁気共鳴画像)検査は、腱板損傷の診断において最も詳細な情報が得られる検査です。腱の断裂部位、大きさ、形状、断裂した腱の質(脂肪変性や萎縮の程度)、周囲の筋肉の状態などを精密に評価できます。

超音波検査では評価が難しい、関節内の状態も観察可能です。手術を検討する際には術前計画のために重要な情報を提供します。

腱板損傷の治療選択肢 – 保存療法から手術まで

腱板損傷の治療は、断裂の大きさ、症状の強さ、年齢、活動レベル、患者さんの希望などを総合的に考慮して決定します。治療法は大きく「保存療法」と「手術療法」に分けられます。

保存療法:手術以外の選択肢

多くの場合、まずは保存療法を行います。

肩の安静(負担のかかる動作の制限)、三角巾などによる一時的な固定、痛みや炎症を抑えるための薬物療法(内服薬、外用薬)、関節内注射(ステロイド、ヒアルロン酸)などが含まれます。

ステロイド注射は強い炎症を抑える効果がありますが、腱組織への影響も考慮し、頻度や回数は慎重に判断します。

リハビリテーション:機能回復の鍵

保存療法の中核をなすのがリハビリテーション(運動療法)です。

痛みが許容できる範囲で、理学療法士などの専門家の指導のもと、肩関節の可動域を維持・改善するためのストレッチや、腱板周囲の筋肉(特に肩甲骨周りの筋肉や残存している腱板機能)を強化するエクササイズを行います。

これにより、肩の安定性を高め、残っている腱への負担を減らし、機能を改善することを目指します。自己流での運動は症状を悪化させる可能性もあるため、専門家の指導が重要です。

リハビリテーションの主な目的

- 痛みの軽減

- 関節可動域の改善

- 筋力の強化(特に肩甲骨周囲筋)

- 肩の安定性向上

手術療法:断裂した腱を修復

保存療法を3~6ヶ月程度行っても症状の改善が得られない場合、断裂が大きい場合、外傷による急性の断裂、あるいはスポーツ選手や活動性の高い方で早期の機能回復を望む場合などには、手術療法を検討します。

現在主流となっているのは、関節鏡(内視鏡)を用いた低侵襲な「関節鏡視下腱板修復術」です。

数カ所の小さな切開からカメラと特殊な器具を挿入し、モニター画面を見ながら断裂した腱を骨に縫い付けます。傷が小さく、術後の回復が比較的早いのが利点です。

手術方法の選択

| 手術方法 | 主な特徴 | 適用となりやすい例 |

|---|---|---|

| 関節鏡視下腱板修復術 | 低侵襲、回復が早い | 多くの腱板断裂 |

| 直視下腱板修復術 | より大きな切開、直接見て修復 | 広範囲断裂、再手術など |

| 人工関節置換術 | 関節機能の再建 | 腱板断裂性関節症など |

治療方針の決定にあたって

どの治療法を選択するかは、医学的な所見(断裂サイズ、腱の状態など)だけでなく患者さん自身のライフスタイル(仕事、趣味、スポーツ)や治療に対する考え方、年齢などを考慮して、医師と患者さんが十分に話し合って決定することが大切です。

それぞれの治療法のメリット・デメリットを理解し、納得のいく治療を選択しましょう。

「年のせい」と諦める前に – その肩の痛み、見過ごしていませんか?

肩の痛みを「もう年だから仕方ない」「きっと五十肩だろう」と自己判断し、我慢してしまっている方は少なくありません。

確かに加齢は腱板損傷の一因ですが、全ての痛みが加齢現象で片付けられるわけではありません。その痛みの背景には、腱板損傷のように適切な対処をすれば改善する可能性のある原因が隠れているかもしれません。

痛みを我慢し続けることのリスク

腱板損傷、特に完全断裂を放置すると、断裂した腱が時間とともに内側へ縮んでしまい(退縮)、修復が困難になることがあります。

また、断裂が徐々に大きくなったり、断裂によって関節のバランスが崩れ、軟骨がすり減って「腱板断裂性関節症」という状態に進行したりするリスクもあります。

こうなると、人工関節などのより大きな手術が必要になる可能性も出てきます。早期に適切な対応をすれば避けられたかもしれない状況を、放置することで招いてしまうことがあるのです。

「ただの肩こり」ではない可能性

肩の重だるさや動かしにくさを、「肩こり」としてマッサージなどでごまかしているケースも見受けられます。

しかし、特に片側だけに症状が強い場合や特定の動きで痛みが出る場合、夜間に痛む場合などは、単なる筋肉疲労ではなく、腱板に問題が生じている可能性があります。

肩こりだと思っていたら、実は腱板の部分断裂だった、ということも珍しくありません。

注意すべき肩のサイン

- 片側だけの痛みや重さ

- 特定の動き(腕を上げる、捻る)での痛み

- 夜間の痛み

- 以前より力が入りにくい

なぜ専門医の診察が重要なのか

肩の痛みの原因は多岐にわたります。腱板損傷、五十肩以外にも、石灰沈着性腱板炎、変形性肩関節症、さらには首(頸椎)の問題が原因で肩に痛みが出ていることもあります。

これらの疾患は、それぞれ治療法が異なります。整形外科医は、詳細な問診、身体診察、そして超音波やMRIといった画像検査を駆使して痛みの真の原因を突き止めます。原因がわからなければ、適切な治療は開始できません。

諦める前に、一度ご相談を

「どうせ治らない」と諦めてしまう前に、一度整形外科を受診してみませんか? 正確な診断を受けることで、ご自身の肩の状態を正しく理解し、適切な治療や今後の見通しについて知ることができます。

保存療法やリハビリテーションで改善するケースも多くありますし、もし手術が必要な場合でも、早期であればより良い結果が期待できます。

痛みのない快適な生活を取り戻すために、専門医と一緒に最善の方法を探しましょう。

腱板損傷と日常生活 – 再発予防とセルフケア

治療によって症状が改善した後も肩の健康を維持し、腱板損傷の再発を防ぐためには、日常生活での注意点やセルフケアが重要になります。

肩に負担をかけない生活習慣

重い物を持ち上げる、腕を高く上げたまま作業する、急に腕を捻るなどの動作は、腱板に負担をかけるため、できるだけ避けましょう。

荷物を持つ際は、体幹を意識し、腕だけで持ち上げないようにします。

高い所の物を取る場合は、踏み台を利用するなど工夫しましょう。また、痛い方の肩を下にして寝ると圧迫されて痛みが出やすいため、クッションなどを利用して楽な姿勢をとるように心がけます。

肩のコンディションを整える運動

医師や理学療法士の指導のもと、肩周りのストレッチや軽い筋力トレーニングを継続することは再発予防に効果的です。特に、肩甲骨周りの筋肉を柔軟にし、安定性を高める運動が重要です。

ただし、痛みを感じるほどの強い運動や、急激な負荷がかかるトレーニングは逆効果になることもあります。無理のない範囲で、正しいフォームで行うことが大切です。

セルフケアのポイント

| ケアの種類 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| ストレッチ | 柔軟性の維持・向上 | 痛みがない範囲で、ゆっくり行う |

| 筋力トレーニング | 肩の安定性向上 | 軽い負荷から始め、正しいフォームで |

| 姿勢の意識 | 肩への負担軽減 | 猫背や巻き肩にならないように |

定期的なチェックのすすめ

一度腱板損傷を経験した方や肩に慢性的な不安がある方は、症状が落ち着いていても、定期的に整形外科で肩の状態をチェックしてもらうことをお勧めします。

自覚症状がなくても腱の状態に変化が生じている可能性もあります。早期に変化を発見し、必要であれば対処することで、悪化を防ぐことができます。

再発のサインに気づく

もし再び肩の痛みや動かしにくさを感じるようになったら、早めに受診しましょう。「またか」と放置せず、早期に対応することが重症化を防ぐ鍵となります。

以前の症状との違いや、どのような時に症状が出るかなどを記録しておくと診察の際に役立ちます。

腱板損傷に関するよくある質問

腱板損傷について、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

肩の痛みや不調は、生活の質に大きく影響します。腱板損傷は、適切な診断と治療を行えば改善が期待できる疾患です。「年のせい」と諦めずに、気になる症状があればお気軽に整形外科にご相談ください。

参考文献

BEDI, Asheesh, et al. Rotator cuff tears. Nature reviews Disease primers, 2024, 10.1: 8.

SAMBANDAM, Senthil Nathan, et al. Rotator cuff tears: An evidence based approach. World journal of orthopedics, 2015, 6.11: 902.

WILLIAMS JR, Gerald R., et al. Rotator cuff tears: why do we repair them?. JBJS, 2004, 86.12: 2764-2776.

MURRELL, George AC; WALTON, Judie R. Diagnosis of rotator cuff tears. The Lancet, 2001, 357.9258: 769-770.

YAMAMOTO, Atsushi, et al. Prevalence and risk factors of a rotator cuff tear in the general population. Journal of shoulder and elbow surgery, 2010, 19.1: 116-120.

SCHMIDT, Christopher C.; JARRETT, Claudius D.; BROWN, Brandon T. Management of rotator cuff tears. The Journal of hand surgery, 2015, 40.2: 399-408.

WARNER, Jon JP, et al. Diagnosis and treatment of anterosuperior rotator cuff tears. Journal of shoulder and elbow surgery, 2001, 10.1: 37-46.

KARJALAINEN, Teemu V., et al. Surgery for rotator cuff tears. Cochrane Database of Systematic Reviews, 1996, 2019.12.

VIA, Alessio Giai, et al. Clinical and biological aspects of rotator cuff tears. Muscles, ligaments and tendons journal, 2013, 3.2: 70.

PANDEY, Vivek; WILLEMS, W. Jaap. Rotator cuff tear: A detailed update. Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology, 2015, 2.1: 1-14.