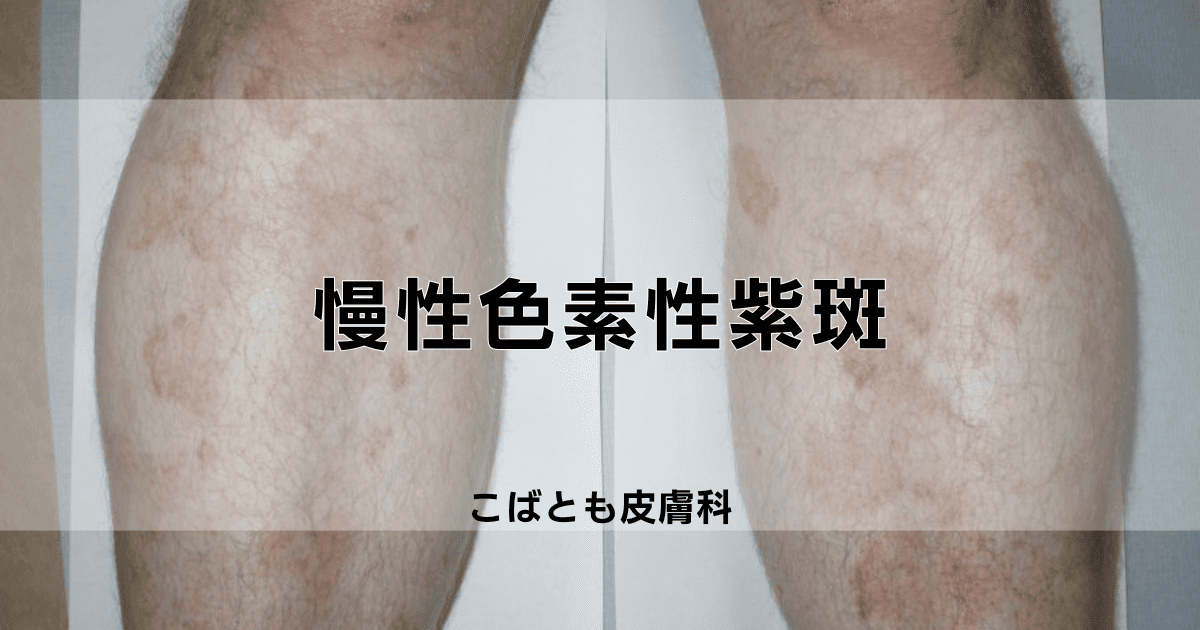

慢性色素性紫斑(chronic pigmented purpura)とは、主に脚の皮膚表面に赤褐色や紫色の斑点として現れる慢性的な皮膚疾患です。

この疾患は血管の壁が弱くなることが原因となって発症し、細い血管から少しずつ出血が起こり、血液が皮膚に染み込むことで特徴的な色の変化を起こします。

中年以降の方々に多く見られ、長時間の立ち仕事など、脚に負担がかかる生活習慣が発症の危険性を高めます。

この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士

こばとも皮膚科院長

2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。

こばとも皮膚科関連医療機関

慢性色素性紫斑の病型

慢性色素性紫斑は、Schamberg病、Majocchi病、Gougerot-Blum病、瘙痒性紫斑、黄色苔癬の5つの主要な病型があります。

病型分類の基礎知識

慢性色素性紫斑の各病型は、皮膚の表面に現れる特徴的な症状や、発生部位、随伴症状などの臨床所見によって区別することが重要です。

| 病型名 | 好発年齢 | 好発部位 |

|---|---|---|

| Schamberg病 | 若年~中年 | 下肢 |

| Majocchi病 | 若年 | 四肢 |

| Gougerot-Blum病 | 中年~高年 | 下肢 |

| 瘙痒性紫斑 | 中年 | 下肢 |

| 黄色苔癬 | 高年 | 下肢 |

Schamberg病

Schamberg病は、慢性色素性紫斑の中で最も一般的な病型で、下肢を中心に褐色調の色素沈着と特徴的な唐辛子様の点状出血斑が出現します。

患者さんの多くは若年から中年の年齢層に分布しており、性別による発症頻度の顕著な差異は認められていません。

Majocchi病とGougerot-Blum病の鑑別ポイント

Majocchi病は、環状に配列する紫斑性の小結節を特徴とし、四肢、下腿に好発し、Gougerot-Blum病は、結節性の要素がより顕著で、より大きな結節を形成します。

| 鑑別項目 | Majocchi病 | Gougerot-Blum病 |

|---|---|---|

| 結節の大きさ | 小型 | 大型 |

| 分布パターン | 環状配列 | 散在性 |

| 硬度 | 軟 | 硬 |

| 進行速度 | 緩徐 | 比較的急速 |

瘙痒性紫斑と黄色苔癬

瘙痒性紫斑は強いかゆみを伴うことが最大の特徴で、他の病型と比較して患者さんの生活の質に与える影響が大きいです。

この病型では、紫斑に加えて掻破による二次的な変化が重要な所見で、色素沈着の程度も他の病型と顕著になる傾向があります。

黄色苔癬は、高齢者に多く見られる病型で、黄褐色調の色素沈着と軽度の鱗屑を伴う点が特徴的な所見となります。

この病型では、皮膚の萎縮や毛細血管の拡張なども認められることが多く、他の病型と比較して皮膚の変化がより複雑な様相を呈することが少なくありません。

黄色苔癬における皮膚病変は、長期的な経過をたどることが多く、患者さんの年齢層を考慮した細やかな経過観察が求められます。

慢性色素性紫斑の症状

慢性色素性紫斑の主な症状は、下肢を中心とした皮膚表面に現れる赤褐色から紫色の斑点で、時間とともに茶色みを帯びた色素沈着へと変化します。

主要な症状とその特徴

下肢、特に足首から膝にかけての部分に、直径2~5ミリメートルほどの赤褐色や紫色の斑点が複数現れ、斑点は徐々に広がります。

発症初期の段階では斑点は鮮やかな赤紫色を呈しており、皮膚表面から若干盛り上がっているように見えることもありますが、時間の経過とともに盛り上がりは目立たなくなっていきます。

斑点の色調は時間の経過に伴って次第に暗い紫色へと変化し、最終的には茶褐色の色素沈着として残ることが多いです。

初期に出現する斑点の大きさは米粒大程度ですが、複数の斑点が融合することで、より大きな病変となることもあり、融合した病変は不整形な形状を示します。

| 症状の進行段階 | 色調の特徴 | 皮膚の性状 | 自覚症状 |

|---|---|---|---|

| 初期 | 鮮やかな赤紫色 | 軽度隆起性 | ほぼなし |

| 中期 | 暗紫色 | 平坦化 | 軽度痒痛 |

| 後期 | 茶褐色 | 完全平坦 | なし |

好発部位と分布の特徴

紫斑は両側の下肢に対称的に出現することが最も一般的で、足首周辺から膝下にかけての部分に集中して現れます。

下肢の中でも内側部分に症状が出やすく、これは重力の影響で血液が停滞しやすい部位と一致していることから、姿勢や活動状態によって症状の程度が変化することがあります。

発症部位の皮膚は通常、触診で特別な硬さや熱感を伴わず、押しても痛みを感じることはほとんどありませんが、長時間の立位や座位により、若干の腫れが生じることも。

好発部位の特徴

- 両側下肢の対称性分布

- 内側部優位の発症

- 足首周辺への集中傾向

- 膝下への進展性

- まれな上肢・体幹部発症

症状の進行パターン

初期症状として現れる斑点は、はじめは単独で散在している場合が多く、この段階では皮膚の一部に小さな赤紫色の点として認識される程度のものです。

時間の経過とともに周囲に新しい斑点が次々と出現し、これらの斑点は徐々に融合して大きな病変となっていき、この過程で色調も徐々に変化していきます。

一度出現した斑点は自然に消退することもありますが、多くの場合、色素沈着として跡が残りやすい性質があり、色素沈着は数か月から場合によっては数年にわたって続きます。

| 進行段階 | 病変の性状 | 色調変化 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| 初期段階 | 散在性小斑点 | 鮮やかな赤紫色 | 数日~数週間 |

| 中間段階 | 斑点の融合傾向 | 暗紫色~褐色 | 数週間~数か月 |

| 後期段階 | 大型不整形病変 | 茶褐色 | 数か月~数年 |

慢性色素性紫斑の原因

慢性色素性紫斑は、毛細血管の脆弱性亢進や血管透過性の亢進、微小循環障害などの複合的な要因によって起こります。

血管機能異常のメカニズム

慢性色素性紫斑での血管の異常は血管内皮細胞の機能障害から始まり、様々な外的および内的要因によって引き起こされ、血管の透過性が異常に亢進することで、赤血球の血管外漏出が生じやすい状態となります。

血管内皮細胞の機能障害は、加齢や慢性的な圧迫、局所の循環障害などによって徐々に進行していくことが分かってきました。

| 血管機能異常の種類 | 主な影響 | 二次的変化 |

|---|---|---|

| 内皮細胞障害 | 透過性亢進 | 浮腫形成 |

| 基底膜変性 | 脆弱性増加 | 出血傾向 |

| 血流異常 | うっ滞 | 炎症反応 |

| 微小循環障害 | 組織低酸素 | 細胞傷害 |

免疫学的要因と炎症反応

慢性色素性紫斑の発症には、免疫学的な機序も深く関与していて、特に、血管周囲に浸潤するT細胞やマクロファージなどの免疫細胞が、血管壁の損傷や炎症反応の持続に重要な役割を果たしています。

免疫細胞は、様々な炎症性サイトカインやケモカインを産生し、局所の炎症反応を増強させる一方で、血管内皮細胞の機能にも影響を与えることで病態を複雑化させているのです。

- IL-1β産生増加

- TNF-α発現亢進

- 接着分子の発現上昇

- 血管内皮増殖因子の産生

外的要因と環境因子の影響

長時間の立ち仕事や座位姿勢による局所的な循環障害は、下肢における慢性色素性紫斑の発症リスクを高め、また、気圧の変化や温度変化、湿度などの環境要因も、血管の収縮や拡張に影響を与えることで症状の変動に関与しています。

| 環境要因 | 影響機序 | リスク度 |

|---|---|---|

| 気圧変動 | 血管収縮 | 中等度 |

| 温度変化 | 血流変化 | 高度 |

| 湿度変化 | 血管調節 | 軽度 |

| 紫外線 | 組織損傷 | 中等度 |

全身性疾患との関連性

慢性色素性紫斑は、血液凝固系の異常や自己免疫疾患と合併することがあり、これらの全身性疾患は、直接的または間接的に血管機能に影響を与えることで、慢性色素性紫斑の発症や増悪を促進します。

- 血液凝固異常症

- 自己免疫疾患

- 代謝性疾患

- 内分泌疾患

また、一部の薬剤も慢性色素性紫斑の発症や増悪因子となることが知られており、原因は抗凝固薬や抗血小板薬です。

慢性色素性紫斑の検査・チェック方法

慢性色素性紫斑の診断は問診と視診による臨床所見の評価を基本として、皮膚生検や各種血液検査を組み合わせることで、総合的な診断を進めます。

問診と視診による臨床診断

問診では、発症時期や経過、症状の進行具合、日常生活での悪化因子などについて、できるだけ詳しい情報を収集することが診断の第一歩です。

視診による皮膚所見の観察では、紫斑の形態や分布パターン、色調の変化、随伴する皮膚症状などを確認し、立位での診察や歩行時の症状変化なども含めて、多角的な観察を行っていく必要があります。

| 視診のポイント | 確認内容 | 診断的意義 |

|---|---|---|

| 色調 | 紫斑の色調変化 | 病期判定 |

| 分布 | 左右対称性 | 鑑別診断 |

| 形態 | 境界明瞭性 | 病型分類 |

| 随伴症状 | 浮腫・硬結 | 重症度評価 |

血液検査による全身評価

血液検査では、一般的な血球計算や凝固機能検査に加えて、炎症マーカーや自己抗体検査なども組み合わせて実施することで、より詳細な病態評価を行います。

血小板数や凝固時間などの基本的な検査項目は、出血性疾患との鑑別や併存疾患の評価において重要で、また、肝機能検査や腎機能検査なども併せて実施することで、全身状態の評価や他疾患との関連性について検討することが大切です。

検査項目

- 血算(赤血球数、白血球数、血小板数)

- 凝固系検査(PT、APTT、フィブリノーゲン)

- 炎症マーカー(CRP、赤沈)

- 自己抗体検査(抗核抗体、RF)

皮膚生検による組織学的評価

皮膚生検は、慢性色素性紫斑の確定診断において重要な検査で、表皮の変化、真皮内の血管周囲の炎症細胞浸潤、ヘモジデリン沈着などの所見を詳細に観察します。

免疫組織化学的検査を追加することで、炎症細胞の種類や分布パターンをより詳細に評価でき、病態の理解にも有用です。

| 組織所見 | 特徴的な変化 | 観察方法 |

|---|---|---|

| 表皮変化 | 萎縮・過形成 | HE染色 |

| 真皮変化 | 血管周囲炎症 | 特殊染色 |

| 色素沈着 | ヘモジデリン | 鉄染色 |

| 血管変化 | 内皮肥厚 | 免疫染色 |

画像検査による血管評価

皮膚超音波検査では、皮下の血流状態や組織の性状変化を評価でき、病変の深さや範囲の評価に役立ち、ダーモスコピーによる観察では、特徴的な点状出血や色素沈着のパターンをより詳細に観察できます。

また、定期的なダーモスコピー観察は、病変の経時的変化を評価する上でも有用な手段となり、治療効果の判定にも活用することが可能です。

超音波検査での評価項目

- 血流シグナルの分布

- 組織エコー輝度

- 皮膚厚の測定

慢性色素性紫斑の治療法と治療薬について

慢性色素性紫斑の治療には、血管強化薬やビタミンC製剤などの内服薬による治療を基本とし、症状に応じてステロイド外用薬を組み合わせます。

内服治療の基本と特徴

血管強化薬は慢性色素性紫斑の治療において中心的な役割を果たし、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物やトラネキサム酸などが第一選択薬です。

薬剤は血管壁を強化し少しの出血を防ぐ作用があり、1日3回の服用を2~3か月間継続することで、新たな紫斑の出現を抑制できます。

ビタミンC製剤は血管強化薬との併用で処方されることが多く、コラーゲンの生成を促進することで血管壁の強化をサポートする働きがあります。

| 内服薬の種類 | 一般名 | 主な作用 | 服用回数 |

|---|---|---|---|

| 血管強化薬 | カルバゾクロム | 血管壁強化 | 1日3回 |

| 止血剤 | トラネキサム酸 | 出血抑制 | 1日3回 |

| ビタミン剤 | アスコルビン酸 | コラーゲン生成促進 | 1日2-3回 |

外用療法の役割と使用方法

ステロイド外用薬は痒みや炎症を伴う場合に処方され、症状の強さに応じて強さの異なる薬剤を使い分けることが重要です。

外用薬の使用は朝晩の1日2回が基本で、患部に薄く塗布して優しくなじませることで、皮膚への浸透を促進させます。

外用薬の使用上の注意点

- 1回の塗布量は500円玉大程度

- 強めにこすらない

- 塗布後は十分に乾燥させる

- 密封療法は避ける

- 使用期間は医師の指示に従う

併用療法の実際

血管強化薬による内服治療とステロイド外用薬による局所治療を組み合わせることで、より高い治療効果を期待でき、症状が重い場合には、より強力な血管強化作用を持つ薬剤への変更や、複数の薬剤を組み合わせた治療を行います。

| 症状の程度 | 内服薬の組み合わせ | 外用薬の種類 | 治療期間 |

|---|---|---|---|

| 軽症 | 単剤 | 弱めのステロイド | 2-3か月 |

| 中等症 | 2剤併用 | 中程度のステロイド | 3-4か月 |

| 重症 | 3剤以上 | 強めのステロイド | 4-6か月 |

経過観察と治療効果の判定

治療開始後は定期的な診察により、新しい紫斑の出現状況や既存の病変の色調変化を確認していくことが大切です。

治療効果の判定ポイント

- 新規病変の出現頻度

- 既存病変の色調変化

- 随伴症状の改善度

- 皮膚の状態

- 患者の自覚症状

治療効果は開始後2~3週間程度で徐々に現れ始め、新たな紫斑が減少することから確認できます。

血管強化薬による治療は、効果の発現までにある程度の時間を要するため、最低でも2~3か月は継続することが推奨されています。

外用薬による治療は徐々に使用頻度を減らしていき、最終的には中止することを目指しますが、急な中止は避けてください。

薬の副作用や治療のデメリットについて

慢性色素性紫斑の治療で使用される血管強化薬やビタミンC製剤による内服治療、およびステロイド外用薬による局所治療には、それぞれ特有の副作用やリスクを伴います。

血管強化薬の副作用

血管強化薬による治療では、主にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物やトラネキサム酸を使用しますが、薬剤にはそれぞれ特徴的な副作用があります。

消化器症状として最も多いのが軽度の胃部不快感で、食直後の服用でも予防できない例もあり、服用開始から2週間程度は症状の有無を詳しく確認していくことが大切です。

胃部不快感は投与開始後3日から1週間程度で出現することが多く、空腹時の服用や就寝前の服用で症状が強くなる傾向があります。

消化器症状が出現した際には、服用のタイミングを食後30分程度に調整することで改善が見込める場合もありますが、症状が持続する時には投与量の調整や薬剤の変更を検討します。

| 血管強化薬の主な副作用 | 発現時期 | 発現頻度 | 主な対処法 | 予防策 |

|---|---|---|---|---|

| 胃部不快感 | 投与開始3-7日 | 5-10% | 服用時間調整 | 食後服用 |

| 悪心・嘔吐 | 投与開始1-2週 | 2-5% | 用量減量 | 分割服用 |

| アレルギー反応 | 投与開始直後 | 1%未満 | 投与中止 | アレルギー歴確認 |

| 肝機能異常 | 1-3ヶ月 | 1-2% | 経過観察 | 定期検査 |

ステロイド外用薬のリスク

ステロイド外用薬の使用による副作用は、使用期間や使用量、外用部位の状態などによって大きく異なり、長期使用における局所的な副作用には十分な注意が必要です。

皮膚萎縮は最も警戒すべき副作用の一つで使用開始後2~3か月程度から徐々に進行し、顔面や関節部位など皮膚の薄い部分では早期に現れます。

毛細血管の拡張は皮膚萎縮に続いて見られることが多く、皮膚表面に細かい赤い血管が浮き出て見える状態となり、使用中止後も完全には元に戻らないことがあります。

ステロイド外用薬による局所副作用の特徴

- 皮膚萎縮(使用開始2-3ヶ月後から)

- 毛細血管拡張(皮膚萎縮に続発)

- 多毛症(顔面使用時に多い)

- ステロイド痤瘡(若年層に多い)

- 細菌・真菌感染(高齢者に多い)

強力なステロイド外用薬の長期使用では、皮膚バリア機能の低下により、細菌感染や真菌感染のリスクが上昇することがあり、高齢者や糖尿病患者では注意が必要です。

長期使用における全身性の影響

内服薬の長期使用に伴う全身性の副作用は、個々の患者の年齢や基礎疾患によってリスクが異なり、特に高齢者や腎機能低下例では注意深いモニタリングが重要です。

| 長期使用時の全身性副作用 | モニタリング項目 | 検査頻度 | 高リスク因子 | 予防対策 |

|---|---|---|---|---|

| 肝機能障害 | AST/ALT値 | 3ヶ月毎 | 高齢・飲酒 | 用量調整 |

| 腎機能低下 | eGFR/Cr値 | 3ヶ月毎 | 糖尿病 | 水分摂取 |

| 電解質異常 | Na/K値 | 6ヶ月毎 | 利尿薬併用 | 食事指導 |

| 骨密度低下 | 骨密度 | 年1回 | 閉経後 | カルシウム補充 |

高齢者における薬剤の代謝や排泄の遅れは副作用の発現リスクを高める要因となり、腎機能が低下している患者さんでは、薬剤の体内蓄積により予期せぬ副作用が現れることもあります。

薬剤相互作用と注意点

複数の薬剤を併用する際の相互作用は、予期せぬ副作用の原因となることがあり、特に抗凝固薬との併用では、出血傾向の増強に十分な注意が必要です。

ビタミンC製剤の大量投与ではシュウ酸カルシウム結石の形成リスクが上昇することが知られており、腎臓結石の既往がある患者さんでは慎重な投与が求められます。

併用注意が必要な薬剤との相互作用

- 抗凝固薬(出血傾向増強)

- 利尿薬(電解質異常)

- 降圧薬(血圧変動)

- 糖尿病薬(血糖値変動)

- 免疫抑制薬(感染リスク上昇)

保険適用と治療費

以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

基本的な診療費と検査費用

| 検査項目 | 3割負担の場合の費用 |

|---|---|

| 血液検査 | 1,500〜3,000円 |

| 皮膚生検 | 4,500〜6,000円 |

| 病理検査 | 3,000〜4,500円 |

| 超音波検査 | 3,000〜4,500円 |

投薬治療にかかる費用

内服薬や外用薬による治療は、症状や病状により使用する薬剤が異なってきます。

| 治療薬の種類 | 3割負担の場合の費用 |

|---|---|

| ビタミンC製剤(1ヶ月分) | 2,100〜3,600円 |

| ルチン製剤(1ヶ月分) | 2,400〜4,200円 |

| 生物学的製剤(1回分) | 15,000〜45,000円 |

| ステロイド外用薬(1本) | 1,500〜3,000円 |

| 保湿外用薬(1本) | 1,200〜2,400円 |

| 抗ヒスタミン薬(1ヶ月分) | 1,800〜3,600円 |

光線療法の費用

紫外線療法の治療期間中は、定期的な通院が必要です。

| 治療法 | 1回あたりの費用(3割負担) |

|---|---|

| ナローバンドUVB | 2,100〜3,000円 |

| エキシマライト | 3,000〜4,500円 |

| PUVA療法 | 3,600〜4,500円 |

以上

参考文献

Nishioka K, Katayama I, Masuzawa M, Yokozeki H, Nishiyama S. Drug‐induced chronic pigmented purpura. The Journal of Dermatology. 1989 Jun;16(3):220-2.

NISHIOKA K, SARASHI C, KATAYAMA I. Chronic pigmented purpura induced by chemical substances. Clinical and Experimental Dermatology. 1980 Jun;5(2):213-8.

Sardana K, Sarkar R, Sehgal VN. Pigmented purpuric dermatoses: an overview. International journal of dermatology. 2004 Jul;43(7):482-8.

Satoh T, Yokozeki H, Nishioka K. Chronic pigmented purpura associated with odontogenic infection. Journal of the American Academy of Dermatology. 2002 Jun 1;46(6):942-4.

Spigariolo CB, Giacalone S, Nazzaro G. Pigmented purpuric dermatoses: a complete narrative review. Journal of clinical medicine. 2021 May 25;10(11):2283.

Seo SH, Ahn HH, Kye YC, Choi JE. Characteristics and clinical manifestations of pigmented purpuric dermatosis. Annals of dermatology. 2015 Aug 1;27(4):404-10.

Ozkaya DB, Emiroglu N, Su O, Cengiz FP, Bahali AG, Yildiz P, Demirkesen C, Onsun N. Dermatoscopic findings of pigmented purpuric dermatosis. Anais brasileiros de dermatologia. 2016;91(5):584-7.

Pallás IM, Del Mazo RC, Biosca VL. Pigmented purpuric dermatosis: a review of the literature. Actas Dermo-Sifiliográficas (English Edition). 2020 Apr 1;111(3):196-204.

Wong WR, Kuo TT, Chen MJ, Chan HL. Granulomatous variant of chronic pigmented purpuric dermatosis: report of two cases. British Journal of Dermatology. 2001 Jul 1;145(1):162-4.

Reinhold U, Seiter S, Ugurel S, Tilgen W. Treatment of progressive pigmented purpura with oral bioflavonoids and ascorbic acid: an open pilot study in 3 patients. Journal of the American Academy of Dermatology. 1999 Aug 1;41(2):207-8.