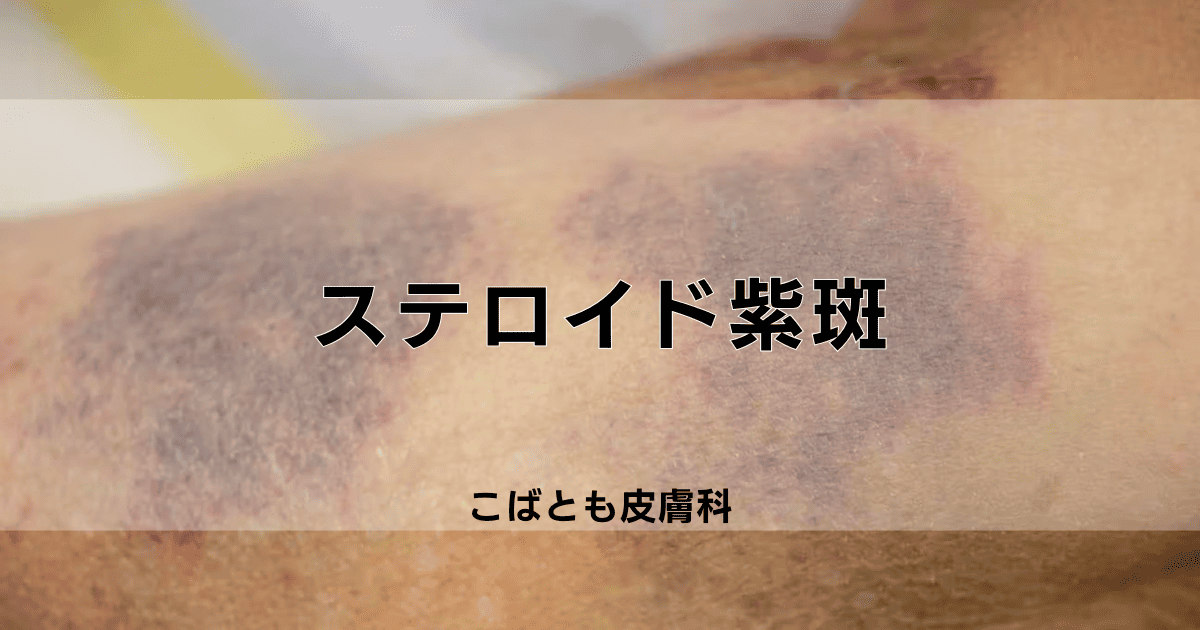

ステロイド紫斑(steroid purpura)とは、長期的なステロイド薬の使用により起こる皮膚症状で、皮膚の血管が脆くなることで、体の様々な部位、特に四肢に紫色や赤褐色の斑点として現れます。

この症状は、ステロイド薬の継続使用によって皮膚の構造が変化し、通常では出血しないような軽い接触や圧力でも容易に皮下出血を起こすようになった状態です。

この記事の執筆者

小林 智子(こばやし ともこ)

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医・医学博士

こばとも皮膚科院長

2010年に日本医科大学卒業後、名古屋大学医学部皮膚科入局。同大学大学院博士課程修了後、アメリカノースウェスタン大学にて、ポストマスターフェローとして臨床研究に従事。帰国後、同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターにて、糖化と肌について研究を行う。専門は一般皮膚科、アレルギー、抗加齢、美容皮膚科。雑誌を中心にメディアにも多数出演。著書に『皮膚科医が実践している 極上肌のつくり方』(彩図社)など。

こばとも皮膚科関連医療機関

ステロイド紫斑の症状

ステロイド紫斑は、ステロイド薬の長期使用や急な中止によって起こる皮膚の出血性病変であり、皮膚の脆弱性を伴う紫斑を特徴とします。

皮膚症状の特徴と進行

ステロイド紫斑における最もよく見られる症状は、皮膚の著しい脆弱化と容易な出血傾向で、わずかな接触や圧力でも皮膚に紫色の斑点や青あざが形成されやすい状態です。

皮膚の萎縮や菲薄化が進行すると、皮下の血管が透けて見え、皮膚表面が透明感を帯びて光沢を持つようになります。

皮膚の外傷に対する抵抗力が低下するため、日常生活における軽微な接触でも皮膚が裂けたり、擦り傷ができやすくなったりするので注意が必要です。

| 皮膚症状の種類 | 特徴的な所見 | 好発部位 |

|---|---|---|

| 紫斑 | 圧迫による出血斑 | 四肢、体幹 |

| 皮膚萎縮 | 皮膚の菲薄化 | 上腕、大腿 |

| 毛細血管拡張 | 血管の透見 | 顔面、胸部 |

好発部位と症状の分布

ステロイド紫斑の症状は皮膚が薄く、外部からの刺激を受けやすい上肢や下肢の伸側面に多く現れます。

血管の脆弱性が増すことにより、手背や前腕、下腿などの部位で紫斑が多発し、皮膚の萎縮も顕著に認められ、また、顔面や頸部などの露出部位においても、皮膚の菲薄化や毛細血管の拡張が目立つことがあります。

- 上肢好発部位 前腕伸側、手背部、上腕外側

- 下肢好発部位 下腿前面、大腿外側、足背部

- 体幹好発部位 胸部、腹部、背部上方

- 露出部位 顔面、頸部、手指

皮膚以外の全身症状

ステロイド紫斑に伴う全身症状として、皮膚の脆弱化だけでなく、筋力低下や関節周囲の痛みを自覚することがあります。

| 全身症状の種類 | 主な症状 | 発現頻度 |

|---|---|---|

| 筋力関連 | 四肢の脱力感 | 比較的多い |

| 関節症状 | 関節周囲の疼痛 | やや多い |

| 全身倦怠感 | 疲労感増強 | 時々 |

さらに、骨粗鬆症の進行に伴い、骨折のリスクも高まります。

症状の経時的変化

皮膚症状は徐々に進行していき、初期には軽微な紫斑として始まり、時間の経過とともに皮膚の脆弱性が増していきます。

季節による症状の変動も見られ、夏季には紫外線の影響で症状が悪化するので皮膚の保護が大切です。

- 初期症状 軽度の紫斑、皮膚の違和感

- 進行期症状 著明な紫斑、皮膚萎縮の進行

- 末期症状 広範な皮膚脆弱化、易出血性の増悪

- 随伴症状 筋力低下、関節痛の出現

皮膚の萎縮や脆弱化が進行すると些細な外力でも皮膚の損傷を起こしやすくなることから、生活様式の調整が必要で、皮膚の修復能力も低下するため、一度できた傷や紫斑の治癒に時間がかかるようになり、新たな紫斑が次々と出現し症状が重層化します。

ステロイド紫斑の原因

ステロイド紫斑は、長期的なステロイド薬の使用によって起こる皮膚の血管脆弱性が主な原因です。

ステロイド薬による皮膚への影響

ステロイド薬を継続的に使用すると、皮膚を構成するコラーゲンやエラスチンなどの重要なタンパク質の合成が抑制され、皮膚の構造が徐々に変化していきます。

皮膚の真皮層にある血管壁が脆弱化し、通常であれば問題ない程度の圧力や接触でも容易に出血を起こすようになりますが、単なる物理的な変化だけではなく、分子レベルでの複雑な相互作用の結果です。

特に全身性ステロイド薬の使用では、血管壁を構成する細胞の代謝にも影響を及ぼし、血管の弾力性や強度が低下することで、より広範囲に症状が現れる可能性もあります。

| ステロイド使用による皮膚への影響 | 血管への影響 |

|---|---|

| コラーゲン合成抑制 | 血管壁の脆弱化 |

| エラスチン減少 | 弾力性低下 |

| 皮膚萎縮 | 出血しやすさ |

発症リスクを高める要因

ステロイド紫斑の発症リスクは、使用するステロイド薬の種類、投与量、使用期間などの要因によって大きく変動し、要因が複合的に作用することで、症状の重症度にも影響を与えます。

強力な副腎皮質ステロイド薬を長期間使用している患者さんでは、より顕著な血管脆弱性が見られ、症状が現れやすく、特に投与量が多い場合や使用期間が長期にわたる場合は、注意深い経過観察が必要です。

高齢者は加齢に伴う皮膚の脆弱化が既にあるので、ステロイド紫斑の発症リスクが特に高なり、この年齢層では皮膚のバリア機能低下と血管壁の老化が相まって、より重篤な症状を起こすことがあります。

- 全身性ステロイド薬の長期使用

- 強力な外用ステロイド薬の継続使用

- 高齢による皮膚の脆弱性

- 血管壁の老化

- 皮膚の萎縮

発症メカニズムの詳細

ステロイド紫斑の発症には、皮膚の構造変化と血管機能の低下という二つの大きな要素が深く関与しており、相互に影響を及ぼしながら、症状の進行に寄与しています。

ステロイド薬による皮膚コラーゲンの減少は、皮膚の支持構造を弱め、外部からの圧力や刺激に対する抵抗力を低下させ、この過程では線維芽細胞の活性低下やマトリックスメタロプロテアーゼの活性化なども関係しています。

さらに、血管壁を構成する細胞の代謝異常により、血管の修復機能が低下し、微細な損傷が蓄積されやすい状態となることでより症状が顕著です。

| 発症メカニズム要因 | 具体的な変化 | 分子レベルの影響 |

|---|---|---|

| 皮膚構造の変化 | 支持力低下 | コラーゲン減少 |

| 血管壁の変化 | 修復力低下 | 内皮機能障害 |

| 代謝異常 | 組織脆弱化 | 酵素活性変化 |

ステロイド紫斑の検査・チェック方法

ステロイド紫斑の診断では、詳細な問診による病歴聴取、特徴的な皮膚所見の確認、血液検査による鑑別診断を行います。

問診と病歴聴取の重要性

問診では、ステロイド薬の使用歴や使用期間、使用量の変更などについて詳しく確認することが不可欠で、特に内服や外用などの投与経路や使用パターンの変化に注目しながら聞き取ることが大切です。

患者さんの基礎疾患や、現在服用している薬剤についても慎重に確認を行い、ステロイド紫斑の発症リスクを評価する際の重要な情報として活用することで、より正確な診断につなげます。

紫斑の出現時期や進行の速度、日常生活での外傷との関連性などについても詳しく聴取し、症状の経過を時系列で把握することで、疾患の進行度合いや重症度を評価することが可能です。

さらに、外傷や圧迫による紫斑の出現しやすさ、持続期間、治癒までの時間などについても認し、皮膚の脆弱性の程度を客観的に評価します。

| 問診項目 | 確認内容 | 診断的意義 |

|---|---|---|

| ステロイド使用歴 | 使用期間・用量 | 原因特定 |

| 基礎疾患 | 合併症の有無 | 鑑別診断 |

| 症状経過 | 発症時期・進行 | 重症度評価 |

| 生活影響 | ADL制限・QOL | 管理方針決定 |

皮膚所見の詳細な観察方法

皮膚の診察では、紫斑の性状や分布、皮膚の菲薄化の程度について、視診と触診を組み合わせながら評価し、特徴を詳細に記録していきます。

皮膚の観察は自然光の下で行うことが望ましく、紫斑の色調や境界、周囲の皮膚との違いについて注意深く観察することで、発症からの経過時間や重症度を推測できます。

触診では、皮膚の弾力性や緊張度、表面の性状などを慎重に確認し、正常な皮膚との違いを明確にすることで、皮膚萎縮の程度を客観的に評価することが重要です。

- 紫斑の性状 大きさ、色調、境界、融合傾向、圧迫による消退性

- 皮膚萎縮 透明感、血管透見、皺形成、弾力低下

- 外傷痕 瘢痕、潰瘍、治癒過程、二次感染の有無

- 随伴症状 浮腫、発赤、熱感、掻痒感

皮膚の脆弱性を評価するために、軽い圧迫や摩擦による皮膚の反応を観察することも大切で、皮膚の損傷しやすさを客観的に判断します。

また、紫斑の分布パターンを詳細に記録し、好発部位との一致性や、圧迫・外力が加わりやすい部位との関連性について分析することで、より正確な診断につなげることが可能です。

血液検査による鑑別診断

血液検査では、血小板数や凝固機能、炎症マーカーなどを確認し、他の出血性疾患や血管炎との鑑別を行うとともに、全身状態の評価も併せて実施します。

末梢血液検査では、赤血球数や白血球数、血小板数などの基本的な血球計数に加えて、血液像の観察も行い、炎症性変化や血液疾患の有無についての確認も必要です。

| 検査項目 | 測定意義 | 正常値からの変動 | 追加確認項目 |

|---|---|---|---|

| 血小板数 | 出血傾向評価 | 通常は正常範囲 | 血小板機能 |

| 凝固時間 | 止血機能確認 | 軽度延長あり | フィブリノゲン |

| CRP値 | 炎症評価 | 変動なし~軽度上昇 | 赤沈値 |

| 肝機能 | 代謝評価 | 個人差あり | アルブミン値 |

血液生化学検査では、肝機能や腎機能、電解質バランスなども併せて確認し、ステロイド長期使用による全身への影響も評価します。

自己抗体検査やサイトカイン測定なども状況に応じて実施し症状の評価を行うことで、より確実な診断を目指し、補体価の測定や免疫グロブリン定量なども必要に応じて行います。

画像検査と組織検査

超音波検査では、表皮から真皮、皮下組織までの各層の状態を詳細に観察することが可能で、特に皮膚の菲薄化や血管の拡張状態を定量的に評価するのに有用です。

皮膚生検は、典型的な症例では必ずしも必要ではありませんが、診断が困難な場合には病理組織学的検査を行い、真皮層の変化や血管の状態を微細に観察することで確定診断の一助とします。

生検を行う際には、病変部位の選択が大切で、典型的な紫斑部位と正常皮膚との境界部分を含めて採取することで、より多くの病理学的情報を得ることが可能です。

- MRI検査深 部組織への影響評価、筋肉や骨への波及度確認

- 超音波検査 皮膚構造の評価、血流動態の観察

- 皮膚生検 組織学的確認、膠原線維の変性度評価

- 血管造影 血管病変の評価、血管新生の状態確認

ステロイド紫斑の治療法と治療薬について

ステロイド紫斑の治療では、原因となるステロイド薬の段階的な減量や中止を基本とし、皮膚保護を目的とした外用薬による局所治療と、血管強化薬などの内服薬による全身治療を組み合わせて行います。

原因薬剤の調整による基本治療

ステロイド紫斑の治療で大切なことは原因となるステロイド薬の用量調整で、急な中止は避けながら、慎重に減量していくことで症状の進行を抑制していきます。

ステロイド薬の減量スケジュールは、使用期間や1日投与量、基礎疾患の活動性などを考慮しながら個別に設定し、2週間から4週間ごとに10%から15%ずつ減量します。

| 減量段階 | 期間 | 減量率 |

|---|---|---|

| 初期 | 2-4週間 | 10-15% |

| 中期 | 4-8週間 | 15-20% |

| 後期 | 8-12週間 | 20-25% |

血管強化薬による内服治療

血管の脆弱性を改善するための内服治療として、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウムやトラネキサム酸などの止血薬を使用し、新たな紫斑の出現を予防します。

また、ビタミンC製剤やビタミンP製剤も併用することで、コラーゲン合成の促進や毛細血管の透過性改善を図り、皮膚の強度回復を促進していきます。

- トラネキサム酸 750-1500mg/日の内服

- カルバゾクロムスルホン酸Na 30-90mg/日の内服

- ビタミンC製剤 1000-2000mg/日の内服

- ルチン含有製剤 60-180mg/日の内服

内服薬は症状の程度や患者さんの体格、腎機能などを考慮しながら用量を調整し、6週間から12週間程度の継続投与が必要です。

外用薬による局所治療

皮膚の保護と修復を促進するため、ヘパリン類似物質やビタミンE誘導体などの外用薬を使用し、皮膚のバリア機能の回復を図ります。

| 外用薬の種類 | 使用目的 | 使用頻度 |

|---|---|---|

| ヘパリン類似物質 | 血行改善 | 1日2-3回 |

| ビタミンE軟膏 | 抗酸化作用 | 1日1-2回 |

| 白色ワセリン | 保湿効果 | 必要時 |

外用薬の塗布は、皮膚を強く擦らないように注意しながら、優しくマッサージするように塗り込んでいき、特に紫斑が多発している部位を重点的にケアします。

皮膚の状態に応じて外用薬を使い分け、乾燥が強い場合には保湿剤を増やし、血行不良が目立つ場合にはヘパリン類似物質の使用頻度を増やすなど、柔軟な対応が大切です。

二次感染予防と創傷治療

皮膚が損傷した際の二次感染を予防するため、抗菌薬の外用も状況に応じて併用し、創傷の早期治癒を促進します。

- 創傷被覆材の選択 非固着性ガーゼ、ハイドロコロイド材

- 消毒薬の使用 ポビドンヨード、クロルヘキシジン

- 抗菌薬軟膏 ゲンタマイシン、ナジフロキサシン

- 創傷治癒促進薬 トラフェルミン、アルプロスタジル

薬の副作用や治療のデメリットについて

ステロイド紫斑の治療には、皮膚の萎縮や血管脆弱性の進行、感染リスクの上昇など、複数の副作用やリスクが伴います。

全身性ステロイド薬の主な副作用

全身性ステロイド薬の長期使用では、骨粗鬆症や糖尿病、高血圧などの代謝性疾患のリスクが増加し、免疫機能の低下により、通常なら問題とならない程度の細菌やウイルス、真菌などによる感染症を引き起こしやすくるので注意が必要です。

さらに、副腎皮質機能の抑制は、ストレスへの対応力を低下させ、急性疾患や外傷時における身体の防御機能に影響を及ぼすことがあります。

| 全身性副作用 | 発現頻度 | 重症度 |

|---|---|---|

| 骨粗鬆症 | 高頻度 | 重度 |

| 糖尿病 | 中頻度 | 中度 |

| 高血圧 | 高頻度 | 中度 |

| 感染症 | 中頻度 | 重度 |

皮膚局所における副作用

皮膚の菲薄化や脆弱化は、外用ステロイド薬使用時に最も頻繁に見られる副作用で、顔面や関節部など、皮膚の薄い部分での使用においては、より顕著な症状として現れます。

毛細血管の拡張による皮膚の発赤や、メラニン産生の変化による色素沈着あるいは脱色素斑の形成は、長期的な外用ステロイド薬使用における代表的な副作用です。

また、皮膚バリア機能の低下は、外部からの刺激や感染に対する抵抗力を減弱させ、さらなる皮膚トラブルを起こすリスクを高めます。

- 皮膚の菲薄化と透明化

- 毛細血管拡張による紅斑

- 色素沈着異常

- 創傷治癒の遅延

- 皮膚感染症のリスク上昇

長期使用による合併症

ステロイド薬の長期使用による骨代謝への影響は、閉経後の女性や高齢者において重大な問題で、骨折リスクの増加につながり、内分泌系への影響は、体重増加や体脂肪分布の変化、月経不順などの症状として現れます。

| 長期使用の影響 | 主な症状 | 好発年齢層 |

|---|---|---|

| 骨代謝異常 | 骨粗鬆症 | 高齢者 |

| 内分泌異常 | 体重増加 | 全年齢 |

| 代謝異常 | 糖尿病 | 中高年 |

保険適用と治療費

以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

ステロイド紫斑の治療費と医療費

以下に記載している治療費(医療費)は目安であり、実際の費用は症状や治療内容、保険適用否により大幅に上回ることがございます。当院では料金に関する以下説明の不備や相違について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

外来診療における基本的な医療費

診察や検査による定期的な経過観察が不可欠で、皮膚所見の評価や血液検査などを月2〜4回程度実施します。

| 診療内容 | 3割負担額 | 月間予想額 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 2,000円〜 | 4,000円〜 |

| 皮膚生検 | 5,000円〜 | 5,000円〜 |

| 画像検査 | 3,000円〜 | 6,000円〜 |

| 処方薬 | 4,000円〜 | 12,000円〜 |

血管強化薬の薬剤費

トラネキサム酸やカルバゾクロムスルホン酸ナトリウムなどの血管強化薬は、重要な基本治療薬です。

| 薬剤名 | 1日投与量 | 月額費用(3割負担) |

|---|---|---|

| トラネキサム酸 | 750-1500mg | 2,500-4,000円 |

| カルバゾクロム | 30-90mg | 1,800-3,500円 |

| ビタミンC | 1000-2000mg | 1,200-2,400円 |

| ビタミンP | 60-180mg | 1,500-3,000円 |

外用薬の費用内訳

皮膚保護や修復を目的とした外用薬は、皮膚の状態に応じて複数を併用することもあります。

| 外用薬の種類 | 規格 | 月額費用(3割負担) |

|---|---|---|

| ヘパリン類似物質軟膏 | 50g | 900-1,500円 |

| ビタミンE軟膏 | 100g | 1,200-2,000円 |

| 抗菌薬含有軟膏 | 25g | 800-1,600円 |

| 保湿クリーム | 100g | 600-1,200円 |

入院治療に関わる費用

重症例や急性増悪時には入院治療が必要です。

| 入院費用項目 | 1日あたり | 2週間想定 |

|---|---|---|

| 入院基本料 | 5,000円〜 | 70,000円〜 |

| 投薬治療 | 3,000円〜 | 42,000円〜 |

| 各種検査 | 2,000円〜 | 28,000円〜 |

以上

参考文献

Weiss PF, Feinstein JA, Luan X, Burnham JM, Feudtner C. Effects of corticosteroid on Henoch-Schonlein purpura: a systematic review. Pediatrics. 2007 Nov 1;120(5):1079-87.

Charrot SC, Sellar RS, Manson JJ. Purpura. British Journal of Hospital Medicine. 2017 Oct 2;78(10):C147-51.

Dameshek W, Rubio F, Mahoney JP, Reeves WH, Burgin LA. Treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) with prednisone. Journal of the American Medical Association. 1958 Apr 12;166(15):1805-15.

Rosenblum ND, Winter HS. Steroid effects on the course of abdominal pain in children with Henoch-Schonlein purpura. Pediatrics. 1987 Jun 1;79(6):1018-21.

Mollica F, LiVolti S, Garozzo R, Russo G. Effectiveness of early prednisone treatment in preventing the development of nephropathy in anaphylactoid purpura. European journal of pediatrics. 1992 Feb;151:140-4.

Karpatkin, S., 1980. Autoimmune thrombocytopenic purpura.

Capewell S, Reynolds S, Shuttleworth D, Edwards C, Finlay AY. Purpura and dermal thinning associated with high dose inhaled corticosteroids. British Medical Journal. 1990 Jun 16;300(6739):1548-51.

Carpenter AF, Wintrobe MM, Fuller EA, Haut A, Cartwright GE. Treatment of idiopathic thrombocytopenic purpura. Journal of the American Medical Association. 1959 Dec 5;171(14):1911-6.

Kwon KY. Diagnosis and treatment of purpura. The Korean Journal of Medicine. 2008 Aug 1;75(2):169-72.

BURKE HA, HARTMANN RC. Thrombotic thrombocytopenic purpura: Two patients with remission associated with the use of large amounts of steroids. AMA Archives of Internal Medicine. 1959 Jan 1;103(1):105-12.