抜毛症(トリコチロマニア)は、自分の髪の毛を繰り返し抜いてしまう精神的な疾患の一つです。特に女性の場合、薄毛や脱毛斑が目立つことで大きな悩みを抱えることがあります。

Dr.小林智子

Dr.小林智子この記事では、抜毛症の具体的な行動パターンや心理的背景、身体への影響、そしてどのような検査が行われるのかについて詳しく解説します。

ご自身の症状や周囲の方のことでお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。原因を理解し、適切な対策や治療につなげることが大切です。

抜毛症の典型的な行動パターン – 髪を抜く瞬間に起こること

抜毛症の行動は、単に髪を抜くだけでなく、その前後に特有の感覚や思考が伴います。髪を抜く瞬間には、緊張感の高まりや、抜いた後の解放感など、複雑な心理状態が関係しています。

抜毛行為に至るまでの心理的推移

多くの場合、髪を抜く直前には、言いようのない緊張感やそわそわとした感覚、あるいは頭皮の特定の部分に対する違和感やかゆみのような感覚が生じます。

これらの不快な感覚を解消したいという強い欲求が、抜毛行為の引き金となることがあります。

抜毛前の主な感覚

| 感覚の種類 | 具体的な内容 | 関連する心理状態 |

|---|---|---|

| 緊張感・高揚感 | 髪を抜きたいという強い衝動に伴うそわそわ感 | 不安、ストレス |

| 頭皮の違和感 | 特定部分のかゆみ、チクチク感、異物感 | 感覚過敏 |

| 思考の集中 | 特定の毛髪(太さ、手触りなど)を探すことに没頭する | 強迫的な思考 |

抜毛行為中の行動と感覚

実際に髪を抜く行為は、数分から数時間に及ぶこともあります。この間、本人は行為に没頭し、周囲への注意が散漫になることがあります。

抜く毛を選定したり、抜いた毛を観察したり、時には口にしたりするなど、儀式的な行動を伴うことも少なくありません。

抜毛時の行動例

- 特定の感触の毛を探して抜く

- 抜いた毛の毛根を観察する

- 抜いた毛を指で転がしたり、裂いたりする

これらの行動は、一時的にせよ、不快な感情や感覚からの解放をもたらすと考えられています。しかし、その効果は長続きせず、後に自己嫌悪や後悔の念に苛まれることが一般的です。

無意識に始まる髪を抜く行為 – 自動的な行動の特徴

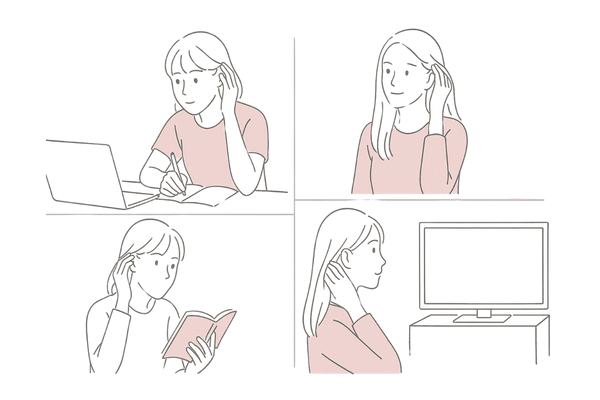

抜毛症の行動には、意識的に行う「焦点型」と、無意識のうちに行う「自動型」があります。特に自動型の抜毛は、本人が気づかないうちに進んでしまうため、対策が難しい側面があります。

自動型抜毛とは何か

自動型抜毛は、何か別の活動(読書、テレビ視聴、勉強、仕事など)に集中している時や、リラックスしている時、あるいは退屈を感じている時に、無意識的に髪を触り、そのまま抜いてしまう行動パターンを指します。

本人は髪を抜いているという自覚がないか、あっても非常に希薄なことが多いのが特徴です。このため、後で大量の抜け毛に気づいて驚くこともあります。

自動型抜毛が起こりやすい状況

| 状況 | 具体的な行動 | 心理的背景 |

|---|---|---|

| 受動的な活動中 | テレビを見ながら、本を読みながら無意識に手を髪へ | リラックス、退屈 |

| 集中している時 | 勉強や仕事で考え事をしている時に手が頭へ | 精神的緊張の緩和行動か |

| 就寝前後 | ベッドの中でうとうとしながら、あるいは考え事をしながら | 入眠儀式、不安 |

特に女性の場合、長い髪を無意識にいじる行動から抜毛に発展することがあります。睡眠中に無意識に抜いてしまうケースもあり、朝起きたら枕元に抜け毛がたくさん落ちているといった経験をする方もいます。

このような無意識の行動は、ストレスや不安といった精神的な要因が背景にあると考えられています。

自動型抜毛と精神的要因の関連

自動型の抜毛行為は、ストレスや不安、退屈といった精神状態と深く関連していると考えられています。これらの感情を和らげるための一種の自己刺激行動として、無意識のうちに髪を抜いてしまうのです。

特に、日常生活で強いストレスを感じている女性や、内向的で感情を表に出すのが苦手な人に多く見られる傾向があります。

ホルモンバランスの乱れやすい思春期や更年期の女性において、精神的な不安定さが増し、自動型の抜毛が顕著になることもあります。

髪を抜きたくなる衝動と感覚 – 抑えられない欲求の正体

抜毛症における「髪を抜きたい」という衝動は、非常に強く、抑えがたいものです。この衝動の正体や、どのような感覚を伴うのかを理解することは、症状への対処法を考える上で重要です。

抜毛衝動の引き金となる要因

抜毛衝動は、様々な内的・外的要因によって引き起こされます。主な原因として、ストレスや不安、退屈、孤独感といった心理的なものが挙げられます。

また、頭皮のかゆみや特定の毛髪の感触(太い、ざらざらする、縮れているなど)といった感覚的な刺激が引き金になることもあります。

衝動を引き起こす主な内的要因

- 精神的ストレス(仕事、人間関係、学業など)

- 不安感、緊張感

- 抑うつ気分、悲しみ

- 退屈感、孤独感

衝動の強さとそれに伴う感覚

衝動の強さは、その時々の精神状態や環境によって大きく変動します。強いストレスを感じている時や、一人でいて他に気を紛らわすものがない状況では、衝動が特に強くなる傾向があります。

この衝動は、しばしば「むずむずする」「チクチクする」「何かを取り除きたい」といった頭皮や特定の毛髪に対する不快な感覚を伴います。

この不快感を解消するために髪を抜いてしまうのですが、それは一時的な安堵感しか得られず、根本的な解決にはなりません。

衝動の強さと持続性

| 衝動のレベル | 感覚の特徴 | 持続時間 |

|---|---|---|

| 軽度 | 何となく気になる、少しむずむずする | 短時間で消失することもある |

| 中等度 | 特定の毛が気になる、抜きたい気持ちが強まる | 数分~数十分続くことがある |

| 重度 | 我慢できないほどの強い欲求、頭皮の不快感が強い | 長時間続く、または繰り返し現れる |

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動が衝動の強さに影響を与えることも指摘されています。月経周期や妊娠、更年期など、女性特有のライフステージにおいて、衝動のコントロールがより難しくなることがあります。

髪を抜いた後の感情変化 – 一時的な安心感と後悔のサイクル

髪を抜く行為は、その直後に一時的な解放感や満足感をもたらすことがありますが、多くの場合、その後に強い後悔や自己嫌悪感が訪れます。この感情のサイクルが、抜毛症を悪化させる一因ともなります。

抜毛直後の解放感と緊張緩和

髪を抜くという行為が完了すると、それまで感じていた強い衝動や緊張感、頭皮の不快感などが一時的に和らぎ、一種の解放感や満足感、安心感が得られることがあります。

この感覚は、抜毛行為を繰り返す強化因子(報酬)として機能してしまう可能性があります。特に強いストレスや不安を抱えている人にとっては、この瞬間的な緊張緩和が、他に代えがたいものと感じられることさえあります。

その後に訪れる複雑な感情

しかし、この解放感は長続きしません。

多くの場合、抜毛行為から少し時間が経つと、「またやってしまった」という後悔の念、自分の行動をコントロールできないことへの無力感、脱毛斑ができてしまったことへの悲しみや恥ずかしさ、容姿への不安といったネガティブな感情が押し寄せてきます。

この感情はさらなるストレスとなり、結果として再び髪を抜く衝動を引き起こすという悪循環を生み出すことがあります。

抜毛後の代表的な感情

| ポジティブな感情(一時的) | ネガティブな感情(持続的) | 行動への影響 |

|---|---|---|

| 解放感、満足感 | 後悔、自己嫌悪 | さらなる抜毛衝動の誘発 |

| 緊張緩和、安心感 | 罪悪感、恥の意識 | 社会的孤立、自己評価の低下 |

| 達成感(歪んだ形) | 不安、抑うつ | 治療への意欲減退 |

この感情のジェットコースターは、本人にとって非常につらいものです。

特に女性は、容姿への関心が高い傾向があるため、脱毛による見た目の変化は深刻な精神的苦痛を伴いやすく、このサイクルから抜け出すことが一層困難になることがあります。

心理的なサポートや適切な治療を通じて、この負の連鎖を断ち切ることが重要です。

頻度と程度の個人差 – 軽度から重度まで症状の幅広さ

抜毛症の症状は、その頻度や抜く本数、脱毛の範囲、日常生活への影響など、人によって大きく異なります。

軽度で自分自身や周囲も気づかない程度のものから、広範囲な脱毛により社会生活に支障をきたす重度のものまで、その幅は広いです。

抜毛の頻度と本数による違い

抜毛の頻度は、毎日特定の時間帯に集中して行う人もいれば、週に数回、あるいは月に数回程度という人もいます。1回あたりの抜毛本数も、数本で満足する場合から、数百本以上抜いてしまう場合まで様々です。

一般的に、ストレスが高い時期や、一人で過ごす時間が多い場合に頻度や本数が増加する傾向が見られます。

症状の重症度と生活への支障

抜毛症の重症度は、単に抜く本数だけでなく、それによって生じる精神的苦痛や日常生活への支障の程度によって判断します。 軽症の場合は特定の部位にわずかな薄毛が見られる程度で、本人もそれほど深刻に悩んでいないこともあります。

しかし、中等症から重症になると明らかな脱毛斑が生じ、それを隠すために多大な努力を要したり、他人の視線が気になって外出を避けたりするなど、QOL(生活の質)が著しく低下します。

重症度の目安

| 重症度 | 抜毛の頻度・範囲 | 精神的苦痛・生活への支障 |

|---|---|---|

| 軽度 | 時々、ごく少量の毛を抜く。脱毛は目立たない。 | 本人は気にしているが、生活への支障は少ない。 |

| 中等度 | ほぼ毎日、ある程度の量の毛を抜く。明らかな脱毛斑がある。 | 脱毛を隠す工夫が必要。不安や抑うつを伴うことがある。 |

| 重度 | 毎日長時間、大量の毛を抜く。広範囲な脱毛。 | 強い精神的苦痛。社会的活動の著しい制限。 |

女性におけるホルモンバランスと症状の関連性

特に女性の場合、ホルモンバランスの変動が抜毛症の症状の程度に影響を与えることがあります。

思春期には学業のストレスや友人関係の悩み、自己意識の高まりなどとともに、ホルモンバランスが不安定になるため、抜毛行為が始まったり、悪化したりすることがあります。

また、月経周期に伴って症状が変動する人もいます。更年期においても、ホルモンバランスの変化によるイライラや不安感が、抜毛衝動を強める原因となることが考えられます。これらの時期には、特に心身のケアが重要となります。

抜毛が起こりやすい状況とタイミング – 日常生活での発生パターン

抜毛行為は、特定の状況や時間帯に起こりやすい傾向があります。日常生活の中でどのような時に抜毛が起こりやすいのかを把握することは、対策を講じる上で役立ちます。

特定の活動と抜毛の関連

抜毛行為は、しばしば座って行う静的な活動中に見られます。例えば、以下のような状況です。

- 勉強やデスクワーク中

- 読書やスマートフォンの操作中

- テレビを見ている時

これらの活動は、ある程度の集中を要する一方で、手が自由になるため、無意識のうちに髪に手が伸び、抜毛に至ることがあります。また、退屈を感じている時や、手持ち無沙汰な時にも起こりやすいです。

感情状態と抜毛のタイミング

感情の状態も抜毛のタイミングに大きく影響します。ストレスや不安、緊張、イライラ、悲しみ、孤独感といったネガティブな感情が高まった時に、それを解消しようとして髪を抜いてしまうことがあります。

一方で、リラックスしている時や、逆に退屈している時に無意識的な習慣として抜毛行為が現れることもあります。

このように、抜毛は特定の感情だけでなく、様々な心理状態と結びついて発生する可能性があります。

抜毛が起こりやすい感情と状況

| 感情・心理状態 | 状況例 | 抜毛のタイプ |

|---|---|---|

| ストレス・不安・緊張 | 試験前、仕事の締切前、人前での発表後 | 焦点型(意識的)が多い |

| 退屈・手持ち無沙汰 | 待ち時間、一人で静かに過ごしている時 | 自動型(無意識的)が多い |

| リラックス | 入浴後、就寝前、ソファでくつろいでいる時 | 自動型(無意識的)が多い |

時間帯による傾向と一人でいることの影響

抜毛行為は、他人の目がない状況、つまり一人でいる時に行われることが多いです。そのため、自室で過ごす時間や夜間に集中する傾向があります。

特に就寝前は、一日の緊張が解けたり、逆に様々な考えが巡ったりする中で、無意識に髪を触り抜毛に至ることがあります。睡眠不足もストレスを増大させ、抜毛を悪化させる要因となり得るため注意が必要です。

身体に現れる見た目の変化 – 脱毛部位と皮膚への影響

抜毛症による繰り返される抜毛行為は、頭皮や毛髪、さらには他の部位の毛にも様々な見た目の変化を引き起こします。これらの変化は、患者さんにとって大きな精神的負担となることがあります。

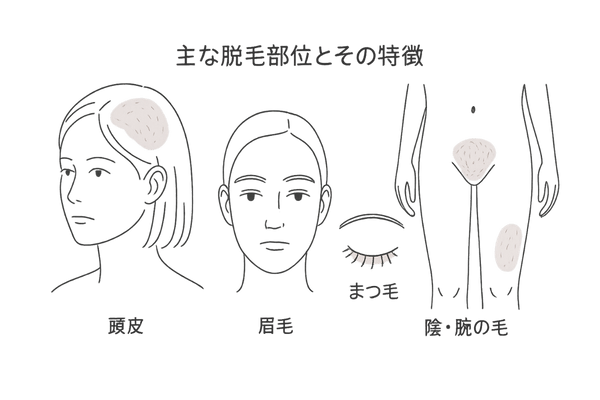

主な脱毛部位とその特徴

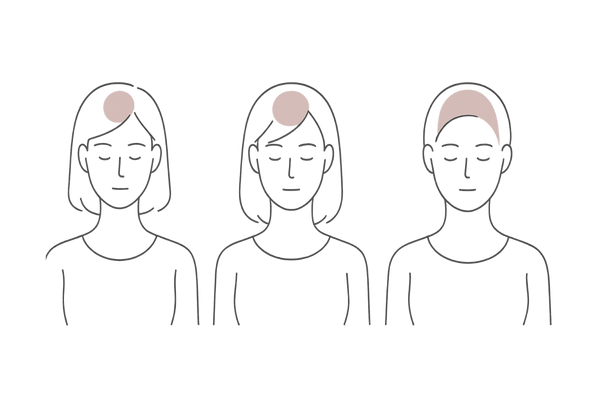

最も一般的な脱毛部位は頭皮(頭髪)ですが、眉毛、まつ毛、陰毛、腕や脚の毛など、体のあらゆる部位の毛が対象となり得ます。頭皮の場合、利き手で抜きやすい側頭部や頭頂部、前頭部に脱毛斑が生じやすい傾向があります。

脱毛斑の形は不規則で境界が不明瞭なことが多く、完全に毛がなくなるのではなく、短い毛や途中で切れた毛が残っているのが特徴的です。女性の場合、特に頭頂部や分け目の薄毛が目立ちやすく、悩みの原因となります。

抜毛による主な脱毛部位と毛髪の変化

| 脱毛部位 | 毛髪の特徴的な変化 | その他の影響 |

|---|---|---|

| 頭皮(頭髪) | 不規則な形の脱毛斑、短い切れ毛、毛密度の低下 | 分け目が広がる、地肌が透けて見える |

| 眉毛 | 部分的に薄くなる、左右非対称になる | 顔の印象が変わる |

| まつ毛 | まばらになる、一部完全に抜ける | 目の違和感、ゴミが入りやすい |

脱毛斑の形状と進行

抜毛による脱毛斑は、円形脱毛症のように境界明瞭な円形や楕円形になることは少なく、まだら状であったり、広範囲にびまん性に薄くなったりすることが多いです。

特定の毛(太い毛、白い毛など)を選んで抜く傾向がある場合、脱毛のパターンもそれに影響されます。長期間にわたって抜毛が続くと、脱毛範囲が徐々に拡大し、頭部全体に及ぶこともあります。

皮膚への直接的な影響

繰り返される抜毛行為は、毛髪だけでなく、皮膚そのものにもダメージを与えます。毛穴の炎症(毛嚢炎)や、皮膚の赤み、かゆみ、ヒリヒリ感などが生じることがあります。

また、長期間にわたる抜毛や抜く際に皮膚を傷つけてしまうことで、まれに瘢痕化し、その部分からは永久に毛が生えてこなくなる可能性もあります。頭皮を頻繁に触ることで、細菌感染のリスクも高まります。

これらの皮膚症状は、さらなる不快感を生み、抜毛行為を助長することもあるため、早期の対策が重要です。

隠そうとする行動 – 症状を他人に知られたくない心理

抜毛症の患者さんの多くは、脱毛の事実や抜毛行為そのものを他人に知られることを極度に恐れ、様々な方法で隠そうとします。この背景には、羞恥心や罪悪感、周囲からの偏見や誤解を避けたいという強い心理が働いています。

脱毛部位を隠すための工夫

脱毛が目立つようになると、それを隠すために様々な工夫を凝らすようになります。これには以下のような行動が含まれます。

- 特定の髪型(アップスタイル、分け目を変えるなど)で脱毛部をカバーする

- 帽子、スカーフ、ヘアバンドなどを常に着用する

- ウィッグやヘアピースを使用する

- アイブロウペンシルやマスカラで眉毛やまつ毛の薄さを補う

これらの行動は、一時的に安心感を得るためには役立ちますが、根本的な解決にはならず、むしろ症状への意識を強めてしまうこともあります。

特に女性にとっては、髪型やメイクが大きく制限されるため、おしゃれを楽しめないという悩みも生じます。

他者との関わりを避ける傾向

脱毛の事実や抜毛行為を隠し通すために、他人との親密な関係や、症状が露見する可能性のある状況を避けるようになることがあります。例えば、美容院に行くのをためらったり、プールや温泉、お泊まりといったイベントへの参加を断ったりすることがあります。

友人や恋人との距離を置くようになり、孤立感を深めてしまうケースも少なくありません。これは、社会生活における大きな支障となり得ます。

抜毛行為自体を秘密にする

抜毛行為そのものに対しても強い羞恥心を感じているため、家族や親しい友人にも打ち明けられず、一人でいる時にこっそりと行うことがほとんどです。抜いた毛をすぐに処分したり、隠したりする行動もよく見られます。

このように症状を秘密にすることで、適切なサポートや治療を受ける機会を逃し、症状が長期化・重症化する一因となることがあります。

併存する心身の症状 – 不安・緊張・集中力低下との関係

抜毛症は単独で発症することもありますが、他の精神的な問題や心身の不調を併存しているケースが少なくありません。特に不安や緊張、気分の落ち込み、集中力の低下といった症状は、抜毛症と深く関連していると考えられています。

不安障害や気分障害との関連性

抜毛症の患者さんには、全般性不安障害、社交不安障害、パニック障害といった不安障害や、うつ病、持続性抑うつ障害(気分変調症)などの気分障害が高い割合で併存することが報告されています。

これらの精神疾患が抜毛症の原因となるのか、あるいは抜毛症の結果として生じるのかは一概には言えませんが、相互に影響し合い、症状を悪化させる可能性があります。

例えば、強い不安感が抜毛衝動を引き起こし、抜毛による自己嫌悪が抑うつ気分を強めるといった悪循環です。

抜毛症に併存しやすい主な精神疾患

| 疾患カテゴリー | 具体的な疾患名 | 抜毛症との関連 |

|---|---|---|

| 不安障害 | 全般性不安障害、社交不安障害 | 不安や緊張が抜毛の引き金になる |

| 気分障害 | うつ病、双極性障害 | 抑うつ気分や衝動性が抜毛と関連 |

| 強迫関連障害 | 強迫症、皮膚むしり症 | 類似した衝動制御の問題 |

集中力の低下と学業・仕事への影響

抜毛衝動や実際の抜毛行為に意識が向いてしまうため、集中力が低下し、学業や仕事の能率が悪くなることがあります。

また、抜毛後の罪悪感や自己嫌悪、容姿へのコンプレックスなどが頭から離れず、目の前の課題に集中できなくなることもあります。特に思春期の学生の場合、成績不振や不登校につながるケースも見られます。

女性の場合、仕事のパフォーマンス低下がキャリア形成に影響を与える可能性も否定できません。

その他の併存しやすい問題

抜毛症の患者さんの中には、皮膚むしり症(自分の皮膚を繰り返しむしったり引っ掻いたりする)や爪噛みといった、他の身体集中反復行動症(BFRBs)を併存している人もいます。

これらは、抜毛症と同様に、緊張緩和や自己刺激を目的とした行動と考えられています。また、睡眠障害(入眠困難、中途覚醒など)を抱えていることも多く、睡眠不足がストレス耐性を低下させ、抜毛症の症状を悪化させる可能性があります。

症状の経過と波 – 良くなったり悪くなったりする特徴

抜毛症の症状は一定の状態が続くわけではなく、良くなったり悪くなったりと波があるのが一般的です。その経過は個人差が大きく、自然に軽快する場合もあれば、慢性的に長期間続く場合もあります。

症状の自然な変動と再発

抜毛症は特に治療を受けなくても、症状が一時的に軽くなったり、消失したりすることがあります。しかし、ストレスや環境の変化などをきっかけに再び症状が現れる(再発する)ことも少なくありません。

この症状の波は、患者さん自身や家族を混乱させ、治療へのモチベーションを維持することを難しくする要因の一つです。

ストレスレベルとの密接な連動

症状の波は、多くの場合、心理的なストレスのレベルと密接に関連しています。仕事や学業、人間関係などで強いストレスを感じている時期には症状が悪化しやすく、逆にリラックスできている時期には症状が軽減する傾向があります。

女性の場合、月経周期や妊娠・出産、更年期といったライフイベントに伴うホルモンバランスの変化や精神的な不安定さが、症状の波に影響を与えることもあります。

症状の波に影響を与える主な要因

| 悪化要因の例 | 軽減要因の例 | 関連する心理状態 |

|---|---|---|

| 試験、締切、対人関係のトラブル | 休暇、趣味への没頭、安心できる環境 | ストレス、不安、リラックス |

| 睡眠不足、疲労 | 十分な睡眠、休息 | 心身のコンディション |

| ホルモンバランスの変動(月経前など) | 安定したホルモン状態 | 身体的・精神的感受性 |

治療による改善と再発予防の重要性

適切な治療(薬物療法や精神療法など)を受けることで、症状の改善やコントロールが可能になります。しかし、症状が改善した後も、ストレス管理や生活習慣の見直しを継続し、再発を予防するための対策を続けることが重要です。

特に思春期に発症した場合、成人後も症状が持続したり、再発したりする可能性があるため、長期的な視点でのケアが求められます。

治療を通じて、抜毛衝動への対処法を身につけ、症状の波にうまく対応できるようになることが安定した生活を送るための鍵となります。

よくある質問 (FAQ)

- 抜毛症は意志の弱さが原因ですか

-

いいえ、抜毛症は意志の弱さや性格の問題ではありません。ストレスや不安、遺伝的要因、脳機能の偏りなどが複雑に関与して発症する精神疾患の一つと考えられています。自分を責める必要はありません。

適切な治療やサポートを受けることで改善が期待できます。

- 抜毛症の検査にはどのようなものがありますか

-

抜毛症の診断は、主に問診によって行います。医師が患者さんの症状(いつから、どの部位を、どのくらいの頻度で抜いているか、抜く時の状況や感情など)を詳しく聞き取ります。

身体診察では、脱毛のパターンや範囲、頭皮の状態(炎症や瘢痕の有無など)を確認します。他の脱毛症(円形脱毛症など)との鑑別のために、ダーモスコピー(拡大鏡による頭皮観察)や、まれに皮膚生検(皮膚の一部を採取して調べる検査)を行うこともあります。

また、併存する可能性のある不安障害やうつ病など、他の精神疾患の評価も重要です。血液検査で甲状腺機能やホルモンバランスなどを調べることも、他の脱毛原因を除外するために役立つ場合があります。

検査に関する主なポイント

- 詳細な問診(症状、心理状態、生活歴など)

- 視診・触診(脱毛パターン、頭皮の状態)

- ダーモスコピー検査

- 他の脱毛症を除外するための検査(必要に応じて)

- 併存精神疾患の評価

- 抜毛症は子供にも起こりますか

-

はい、抜毛症は子供にも起こり得ます。発症年齢は様々ですが、特に思春期(10歳~13歳頃)に発症することが多いとされています。

幼児期に一時的に髪をいじる癖として現れることもありますが、多くは自然に治まります。思春期に発症した場合は、学業のストレスや友人関係、自己意識の高まりなどが影響している可能性があります。

子供の抜毛症に気づいた場合は、叱ったり無理にやめさせようとしたりせず、まずは優しく話を聞き、専門医に相談することが大切です。

- 抜毛症の治療は皮膚科で受けられますか

-

はい、多くの皮膚科で抜毛症の相談や初期対応が可能です。皮膚科医は、脱毛の状態を正確に診断し、他の皮膚疾患との鑑別を行います。頭皮の炎症などがあれば、その治療も行います。

ただし、抜毛症の根本的な治療には心理的なアプローチが重要となるため、精神科や心療内科との連携が必要になる場合が多いです。

クリニックによっては、精神科医が在籍していたり、カウンセリングを行っていたりするところもありますので、まずはかかりつけの皮膚科医にご相談ください。

- 家族や友人が抜毛症かもしれません どうすれば良いですか

-

ご家族やご友人が抜毛症かもしれないと気づいた場合、ご本人は症状について悩んでいる可能性が高いです。まずは、非難したり問い詰めたりせず、心配している気持ちを伝え、話を聞く姿勢を示すことが大切です。

安心できる環境を作り、本人が話しやすい雰囲気を提供しましょう。その上で、専門機関(皮膚科、精神科、心療内科など)への相談を優しく勧めてみてください。

治療には本人の意思が重要ですので、無理強いは禁物です。情報提供や受診の付き添いなど、できる範囲でサポートすることが、ご本人の回復への第一歩となるでしょう。

抜毛症の原因を理解できた方は、治療法や予防について以下の記事で一緒に勉強してまいりましょう。

参考文献

LOCHNER, Christine, et al. Comorbidity in trichotillomania (hair‐pulling disorder): A cluster analytical approach. Brain and behavior, 2019, 9.12: e01456.

TORALES, Julio, et al. Hair‐pulling disorder (Trichotillomania): Etiopathogenesis, diagnosis and treatment in a nutshell. Dermatologic therapy, 2021, 34.1: e13466.

PRESENTERS:, et al. The Impact of Psychosocial Stressors on Treatment of a Teenage Girl with Obsessive Compulsive Disorder, Trichotillomania, and Anxiety. Journal of child and adolescent psychopharmacology, 2015, 25.9: 722-725.

GRANT, Jon E.; DOUGHERTY, Darin D.; CHAMBERLAIN, Samuel R. Prevalence, gender correlates, and co-morbidity of trichotillomania. Psychiatry research, 2020, 288: 112948.

DEMETRIOU, Salome. Emotion regulation in trichotillomania (hair-pulling disorder): The role of stress and trauma. 2019. PhD Thesis. Stellenbosch: Stellenbosch University.

SNORRASON, Ivar; BELLEAU, Emily L.; WOODS, Douglas W. How related are hair pulling disorder (trichotillomania) and skin picking disorder? A review of evidence for comorbidity, similarities and shared etiology. Clinical psychology review, 2012, 32.7: 618-629.

FRANÇA, Katlein, et al. Trichotillomania (hair pulling disorder): clinical characteristics, psychosocial aspects, treatment approaches, and ethical considerations. Dermatologic therapy, 2019, 32.4: e12622.

ADALETLI, Hilal, et al. Clinical features and comorbid psychiatric disorders in children and adolescents with trichotillomania: a clinical sample. Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2016, 17.3.

STEIN, Dan J., et al. Trichotillomania (hair pulling disorder), skin picking disorder, and stereotypic movement disorder: Toward DSM‐V. Depression and anxiety, 2010, 27.6: 611-626.

RICKETTS, Emily J., et al. Clinical characteristics of youth with trichotillomania (hair-pulling disorder) and excoriation (skin-picking) disorder. Child Psychiatry & Human Development, 2024, 55.4: 975-986.

抜毛症(トリコチロマニア)の関連記事